Лекция для врачей "Гастроэзофагеальный рефлюкс и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Детская хирургия" (отрывок из книги "Атлас детской оперативной хирургии" - П. Пури, М. Гольварта)

Введение

У большинства грудных детей отмечаются срыгивания, иногда довольно значительные, однако регургитация после еды, связанная с физиологическим рефлюксом, редко влечет за собой какие-либо серьезные последствия, и обычно дети «перерастают» эту проблему к году жизни.

Патологический гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) у грудных детей связан с потенциально серьезными осложнениями, включая отставание в физическом развитии, рецидивирующие эпизоды апноэ и аспирацию содержимого желудка. У более старших детей патологический гастроэзофагеальный рефлюкс может проявляться в виде «реактивных» заболеваний верхних дыхательных путей, хронического синусита и пептического эзофагита.

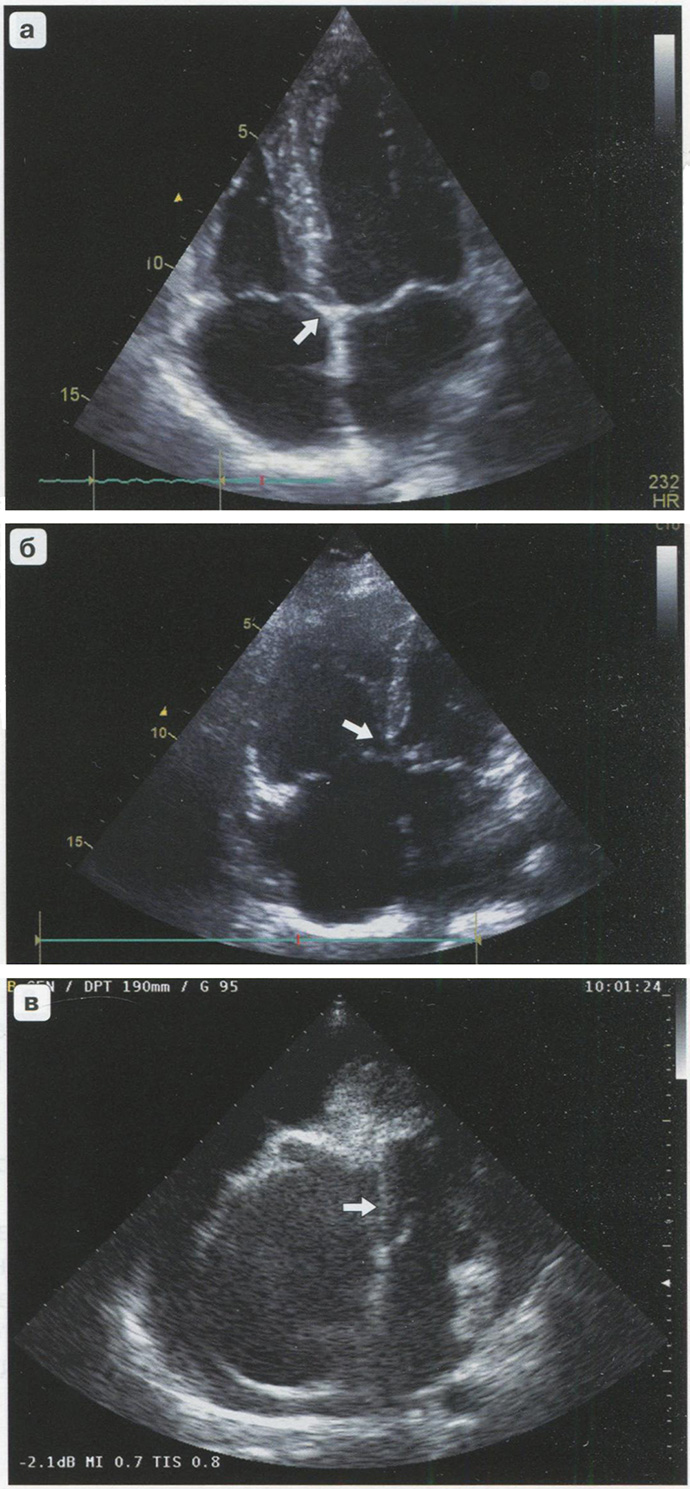

Тщательно собранный анамнез совершенно неоценим в выявлении симптомов гастроэзофагеального рефлюкса у детей. Часто возникающая регургитация, нетипичная «астма», связанная с лежачим положением и излишней возбудимостью — все это потенциальные симптомы гастроэзофагеального рефлюкса. Диагностика гастроэзофагеального рефлюкса должна включать обследование верхних отделов ЖКТ для исключения анатомических причин регургитации и выявления (или исключения) грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 24-часовая pH-метрия считается «золотым стандартом» в определении патологического гастроэзофагеального рефлюкса у детей. Отрицательные данные pH-метрии не исключают симптоматический гастроэзофагеальный рефлюкс, связанный со свойственным детям «некислотным» рефлюксом.

Эндоскопия верхних отделов ЖКТ иногда весьма информативна в определении эзофагита, вторичного по отношению к гастроэзофагеальному рефлюксу, в то время как исследование скорости опорожнения желудка обычно не имеет особой диагностической ценности в выявлении гастроэзофагеального рефлюкса у детей.

Консервативная терапия патологического гастроэзофагеального рефлюкса у детей направлена на усиление тонуса нижнего пищеводного сфинктера и стимуляцию двигательной активности пищевода. Даже те дети, у которых нет отчетливого ответа на медикаментозную терапию, должны, тем не менее, получать консервативное лечение в течение 8 нед. до того, как будет поставлен вопрос о хирургическом вмешательстве, за исключением тех случаев, когда симптомы гастроэзофагеального рефлюкса жизнеугрожающие.

Антирефлюксные хирургические вмешательства показаны при неэффективности консервативного лечения, а также в тех случаях, когда есть определенный эффект от консервативного лечения, однако отмена его неизбежно приводит к рецидиву симптомов рефлюкса. Антирефлюксные операции показаны также у детей с осложнением в виде пептического эзофагита с исходом в стриктуру или пищевод Барретта. У грудных детей с жизнеугрожающими проявлениями, не купирующимися, несмотря на оптимально проводимую терапию, может понадобиться даже срочное оперативное вмешательство.

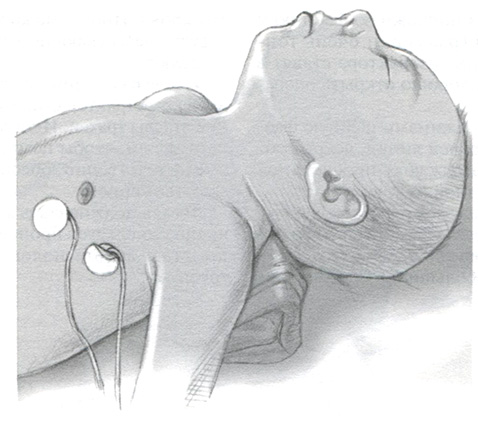

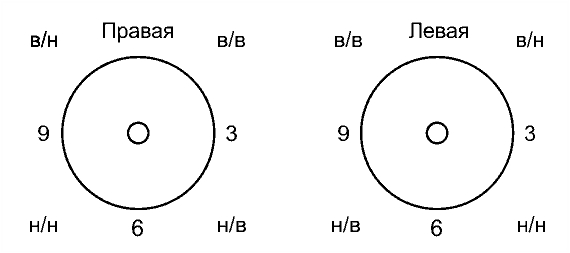

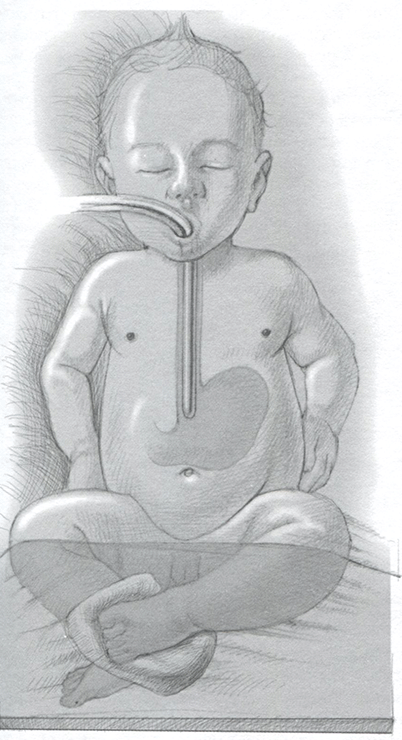

Рис. 6.1

После интубации ребенка укладывают на конце операционного стола с согнутыми коленями и подушечками под ступнями и фиксируют к операционному столу. Оперирующий хирург стоит у ножного конца стола, опущенного достаточно низко, чтобы было удобно манипулировать лапароскопическими инструментами. Через рот в желудок вводят буж (Maloney). Его размер должен быть достаточно большим, чтобы полностью расширить дистальный отдел пищевода, так как это способствует безопасному его выделению. Голова пациента должна быть в таком положении, чтобы анестезиолог мог в любой момент оперативного вмешательства извлечь (подтянуть на себя) буж или, наоборот, продвинуть вперед. Операционное поле обрабатывают от линии сосков до паховой области.

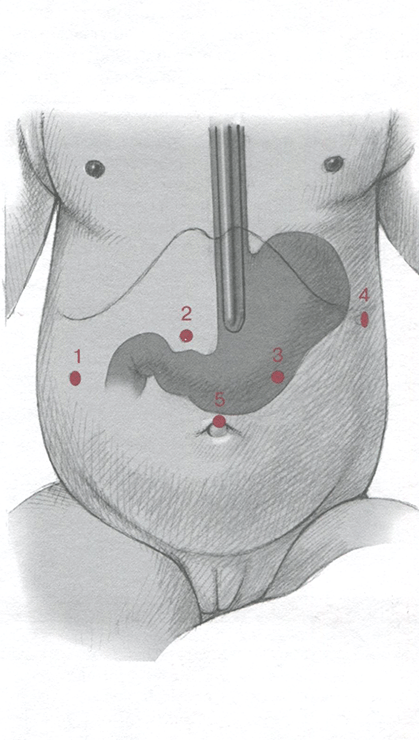

Рис. 6.2

В брюшную полость вводят 5 троакаров. В отличие от взрослых пациентов, у которых место введения троакаров довольно стандартно, у детей строение тела и положение печени довольно вариабельны, а потому и локализация мест введения троакаров может быть различной и определяется индивидуально. Первый троакар вводят в центре пупка. Перед введением каждого троакара брюшную стенку в этом месте инфильтрируют анестетиком. Разрез в центре пупка должен по размерам соответствовать размерам троакара. Слишком «туго» вводимый троакар может вызвать ишемию кожи пупка, если кожный разрез меньше диаметра троакара. Войти в брюшную полость через пупок несложно, поскольку слои брюшной стенки здесь «сходятся». Когда брюшная полость вскрыта скальпелем (лезвие №11), изогнутым зажимом-москитом, направляя его кончик вверх, расширяют отверстие в пупке, что позволяет легче войти в брюшную полость. Троакар 5 мм (с конической формой острия стилета) с иглой Вереша вводят в брюшную полость, подтягивая вверх за кожу пупка. Троакар следует продвигать под углом 30° и держать его конец как можно ближе к париетальной брюшине передней брюшной стенки, чтобы избежать повреждения ин- траабдоминальных и ретроперитонеальных структур. Иглу Вереша затем удаляют. Канюлю троакара фиксируют в разрезе брюшной стенки с помощью плотно облегающей ее пластиковой манжеты. У ма-леньких грудных детей с тонкой брюшной стенкой иногда необходима фиксация швом. Эндоскоп 30° 4 мм вводят через умбиликальный троакар после того, как создан пневмоперитонеум. Этот эндоскоп затем используют для обзора при введении остальных четырех троакаров. Второй троакар вводят в правый верхний квадрант и располагают у нижнего края печени по передней аксиллярной линии. В левый верхний квадрант проводят ретрактор и его укрепляют к раме операционного стола с помощью ретрактодержателя. 3-й, 4-й и 5-й троакары вводят под лапароскопическим контролем. Кроме умбиликального троакара, остальные имеют размер 3—4 мм, однако у пациентов весом более 20 кг больший по размеру печеночный ретрактор вводят через троакар 5 мм.

Троакар 3 (см. рис.) используют для эндоскопа, а также в том случае, когда предполагается пуговчатая гастростомия. Троакары 2 и 4 — рабочие порты для хирургического вмешательства. Троакар 5 вводят первым, а также используют для эндоскопического контроля при введении остальных 4 троакаров. Когда хирург передвигает эндоскоп к порту 3 для хирургических манипуляций, порт 5 используется ассистентом для интраперитонеального доступа.

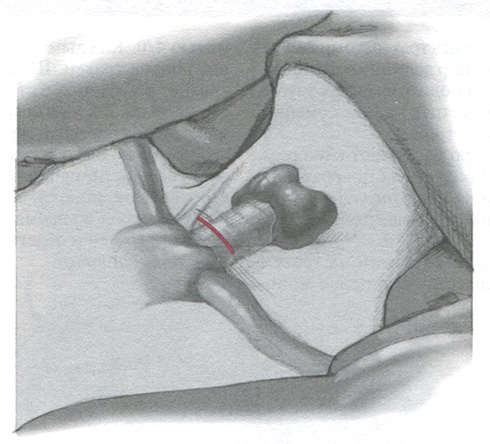

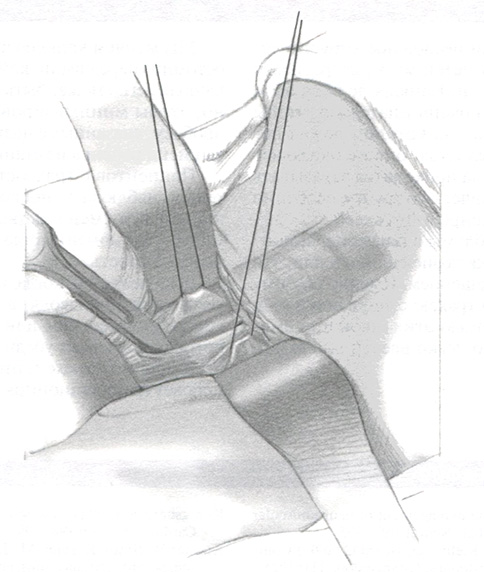

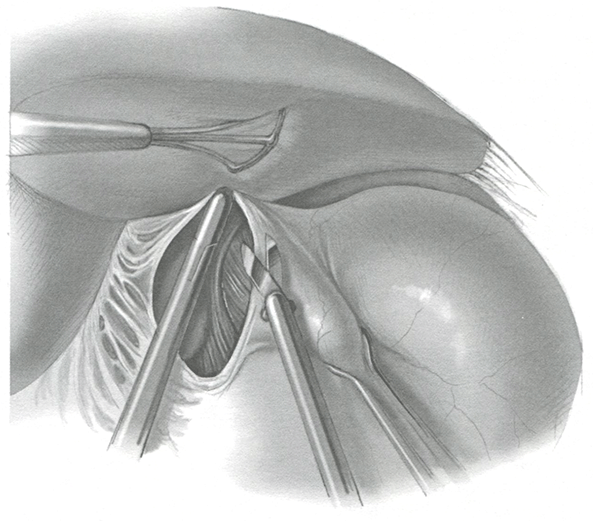

Рис. 6.3

Диссекцию начинают с выделения острым путем верхней части печеночно-желудочной связки. Разделяют печеночные ветви n. vagus. Небольшие сосуды, идущие к печени, также разделяют, используя коагулятор. Следует соблюдать осторожность, чтобы не пересечь левую печеночную артерию, которая в редких случаях может располагаться в этой связке. Выделение продолжают в бессосудистой зоне по направлению к пищеводному отверстию. Диафрагмально-пищеводную связку открывают между пищеводом и правой ножкой. В периэзофагеальное пространство необходимо «войти» очень четко, чтобы избежать кровотечения и облегчить последующий ход операции. Диссекцию продолжают тупым и острым путем в этом слое кверху и вниз влево. Передний ствол блуждающего нерва обычно очень тесно спаян с мышечной стенкой пищевода. Однако в редких случаях нерв «уходит» вниз и лишь слегка связан с пищеводной стенкой. Все образования, расположенные на передней стенке пищевода, должны быть четко идентифицированы, прежде чем их разделять. Пространство между пищеводом и левой ножкой диафрагмы необходимо выделять сзади до тех пор, пока не будет обнажено дно желудка.

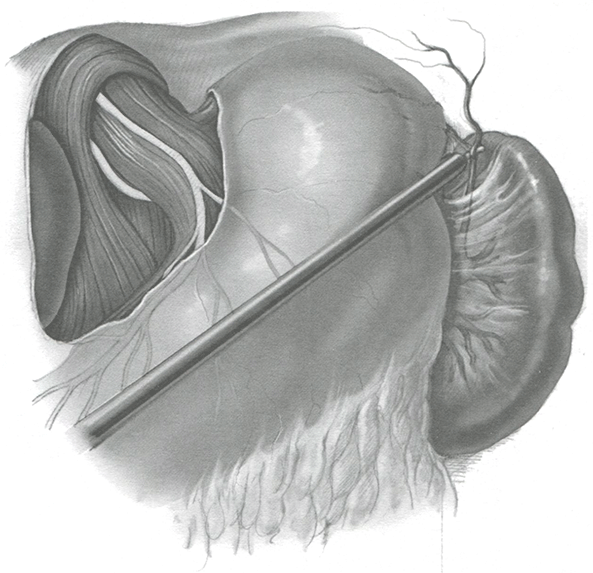

Рис.6.4

Короткие желудочные сосуды разделяют как обычно. Пересечение этих сосудов позволяет лучше открыть левую ножку, а также более достоверно оценить «геометрию» фундопликационной манжетки. В большинстве случаев сосуды пересекают коагулятором. У больших или «упитанных» пациентов целесообразно использовать ультразвуковой скальпель для разделения коротких желудочных сосудов. Желудочно-селезеночную связку выделяют в зоне средней части селезенки. Диссекцию продолжают отсюда вверх. У большинства пациентов имеются передний и задний листки желудочно-селезеночной связки, при этом сосуды располагаются в обоих листках.

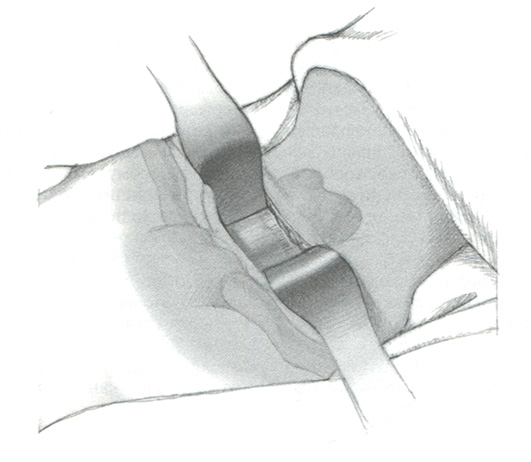

Рис. 6.5

Левую ножку диафрагмы необходимо проследить по ее ходу вправо позади пищевода. Диссекцию проводят с обеих сторон. Дно желудка подтягивают вниз, используя граспер, введенный через умбиликальный порт, что позволяет прекрасно визуализировать левую ножку. Для того чтобы увидеть правую ножку, граспер подтягивают вниз и к селезеночному изгибу толстой кишки. Выделяя обе ножки попеременно, используя левую ножку как «проводник», осторожно формируют окно позади пищевода. Ткани, фиксирующие пищевод к ножкам, разделяют по всей окружности, чтобы удлинить абдоминальную часть пищевода. На этом этапе можно легко ранить сзади n. vagus, поэтому необходимо его идентифицировать и сохранить. Инструмент, проведенный через умбиликальный троакар, используют для отведения им книзу гастроэзофагеального перехода во время удлинения интраабдоминальной части пищевода. Выделение пищевода по всей окружности продолжают настолько, насколько это необходимо, вплоть до средостения, чтобы освободить не менее 2,5 см пищевода в брюшной полости без подтягивания пищевода вниз. Если после прекращения подтягивания пищевода вниз в брюшной полости остается менее 2,5 см пищевода, должно быть принято решение об удлинении абдоминальной части пищевода путем тубуляризации верхнего отдела желудка. Фасция, покрывающая ножки диафрагмы, должна быть оставлена интактной, насколько это только возможно. Важно также соблюдать максимальную осторожность, чтобы не «войти» в плевральную полость с обеих сторон. Если все же повреждена плевра, то следует расширить отверстие в ней, чтобы избежать развития напряженного пневмоторакса, вызванного односторонним клапанным эффектом. Пневмоторакс может быть ликвидирован пункционно в конце операции.

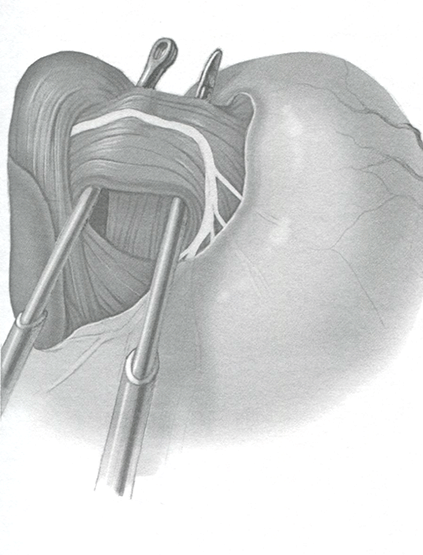

Рис. 6.6

Ножки диафрагмы ушивают позади пищевода нерассасывающимися швами, захватывая их «как следует» слева и справа и плотно завязывая швы. Аорта располагается позади задней части левой ножки — необходимо помнить об этом, чтобы не захватить аорту в швы при ушивании ножек. Автор предпочитает ушивать ножки при наличии бужа, проведенного в пищевод. Следует соблюдать очень большую осторожность, чтобы не слишком сузить пищеводное отверстие диафрагмы. Если буж больших размеров проведен в интраабдоминальную часть пищевода, то ушивание может быть затруднено, а, кроме того, пищеводное отверстие диафрагмы может оказаться большего размера, чем необходимо. При значительно расширенном пищеводном отверстии иногда требуется ушивание как сзади, так и спереди. После ушивания пищеводного отверстия пищевод фиксируют в брюшной полости на протяжении по меньшей мере 2 см (или даже больше) 3 или 4 «воротниковыми» швами. Эти швы обычно накладывают на 11, 7 и 3 часах на пищевод, захватывая пищеводную стенку и прилежащую ножку диафрагмы. При больших грыжах пищеводного отверстия могут понадобиться 4 и более воротниковых шва, чтобы адекватно закрыть пищеводное отверстие.

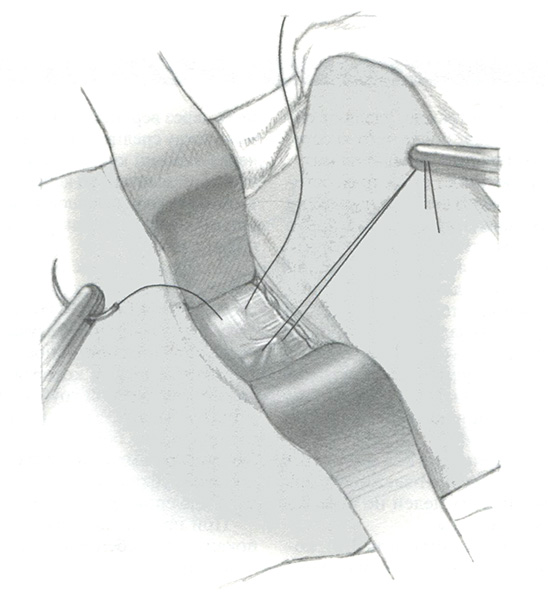

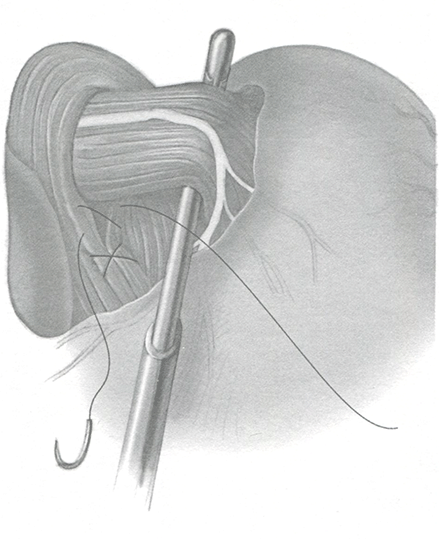

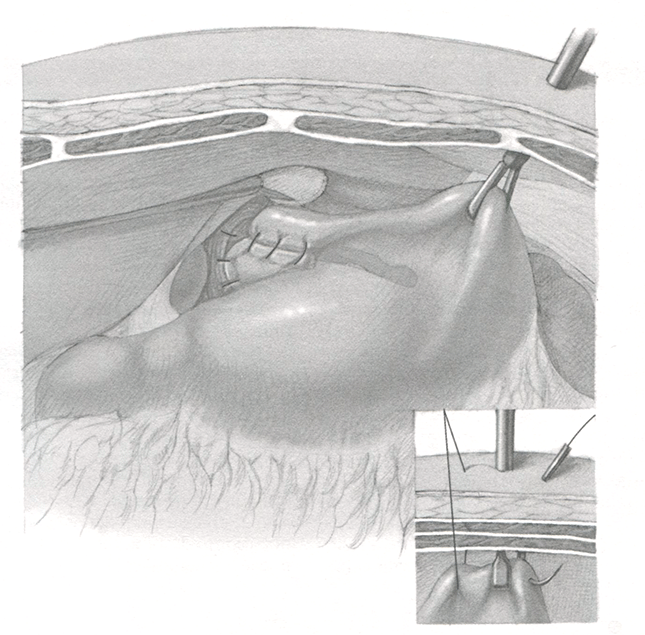

Рис. 6.7

Мобилизованное дно желудка поднимают кверху слева от пищевода и граспером, введенным через пупочный порт, проводят («оборачивают») дно желудка позади пищевода через ретроэзофагеальное окно. Дно расправляют, чтобы достичь геометрической симметрии. «Наводят лоск», убеждаясь, что манжетка сформирована правильно и что дно желудка не прилегает к средней его части.

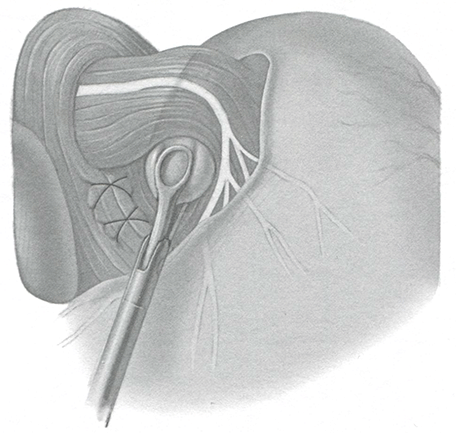

Рис. 6.8

На этом этапе следует снова ввести в желудок буж. Левый край дна желудка сшивают затем с правым его краем отдельными швами, не захватывая ткань пищевода. Манжетка должна быть не более 1,5—2 см по длине и неплотно охватывать пищевод. 8-образный шов накладывают в основании манжетки в качестве второго слоя (ряда), чтобы укрепить надежность фундопликации и предотвратить несостоятельность манжетки.

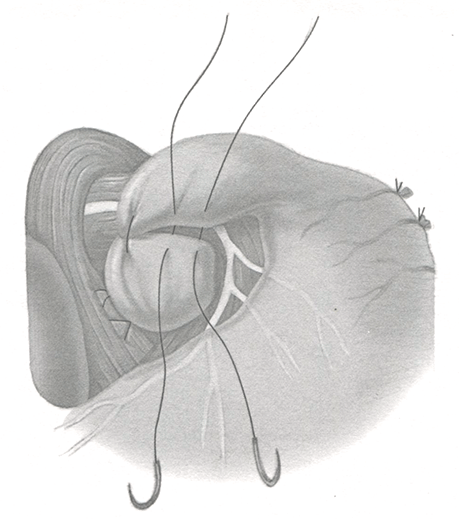

Рис. 6.9

Гастростомией дополняют фундопликацию лишь в тех случаях, когда у пациента имеются нарушения глотания или тяжелая гипотрофия. В качестве рутинной процедуры для декомпресии желудка после фундопликации гастростомия не используется. Лапароскоп снова вводят через умбиликальный порт, а зажим - через троакар в медиальном левом верхнем квадранте. Этот троакар изначально используют с расчетом на то, что именно в этом месте будет наложена гастростома, если она понадобится. Желудок захватывают около большой кривизны в зоне перехода тела желудка в антральный отдел.

Если фундопликация не производилась, желудок следует захватить ближе к малой кривизне. Большой изогнутой атравматичной иглой с мононитью накладывают (но не завязывают) U-образный шов, захватывая брюшную стенку, затем 1—0,5 см желудка и опять брюшную стенку. Если при наложении этого шва случайно прошли в просвет желудка, то, как правило, это не представляет опасности и не ведет к осложнениям. Второй U-образный шов накладывают параллельно первому на 1,5 см латеральнее, также не завязывая его. Затем извлекают зажим вместе с троакаром.

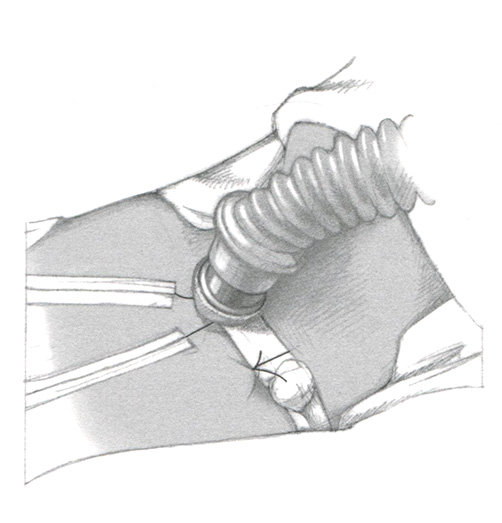

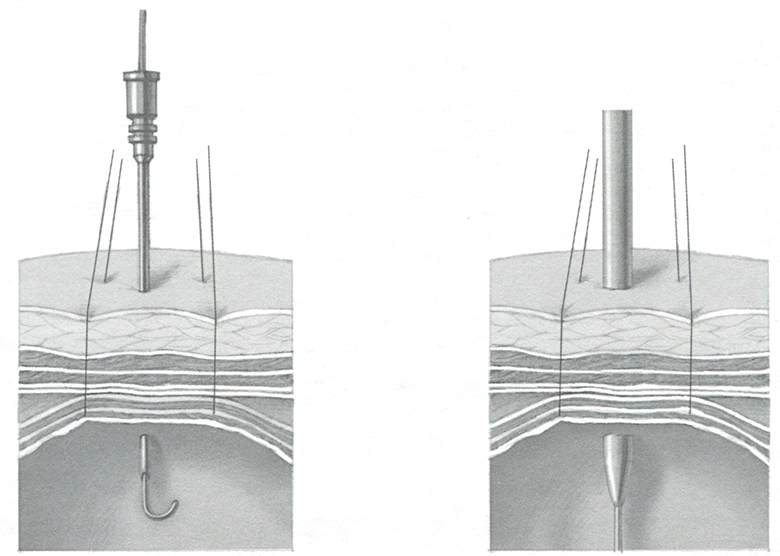

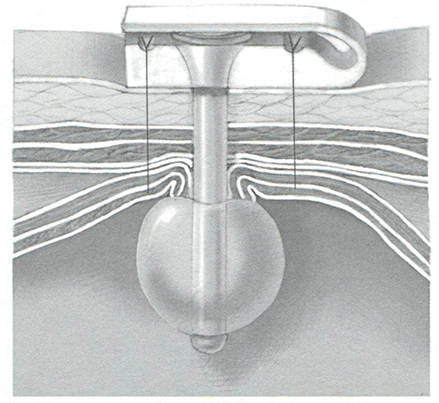

Рис. 6.10

Анестезиолог проводит однопросветный орогастральный зонд в желудок и вводит через него 60—120 мл воздуха. Полую иглу вводят в раздутый желудок через троакар в медиальном левом верхнем квадранте. Введение иглы в просвет желудка должно четко визуально контролироваться. Затем через иглу в желудок вводят J-образный проводник и иглу удаляют. Проделанный ход расширяют сосудистыми дилататорами постепенно увеличивающегося размера — от 8 F до 20F. Дилататор 20F проводят только через брюшную стенку, но не в желудок. U-образные швы следует ослабить при введении дилататора 20F, чтобы избежать проведения его в желудок.

Рис. 6.11

Гастростомическую трубку-«пуговицу» вытягивают на дилататоре 8F. Дилататор и баллон трубки проводят через J-проводник. Осторожными ввинчивающими движениями при подтягивании за U-образные швы баллон вводят в желудок под лапароскопическим контролем и раздувают его (контролируя визуально). U-образные швы в этот момент ослабляют, убеждаясь, что желудок удерживается у брюшной стенки раздутым баллоном (а не швами). Швы затем затягивают над «крыльями» пуговицы. Лапароскоп вводят через латеральный левый верхний троакар, чтобы увидеть гастростомическую трубку под другим углом зрения и убедиться в ее правильном положении и в том, что баллон остается раздутым.

Печеночный ретрактор удаляют под лапароскопическим контролем. Умбиликальный троакар должен быть удален в первую очередь после ликвидации пневмоперитонеума. Фасцию в области пупка ушивают обычным или 8-образным швом, защищая при этом подлежащий кишечник и сальник, чтобы они не попали в швы. После ушивания фасции вновь создают пневмоперитонеум и через латеральный порт убеждаются в том, что при ушивании фасции не «прихвачен» сальник. Затем удаляют остальные троакары. Фасция в местах стояния этих троакаров обычно не требует ушивания. Кожу закрывают субэпителиальными швами и полосками пластыря. Кожа в области пупка должна быть ушита тщательно быстрорассасываюшейся плетеной нитью. Недостаточно тщательное ушивание в области пупка может привести к образованию послеоперационной гранулемы.

В день операции пациента можно поить. В течение 3—4 нед. после операции назначают протертую пищу во избежание дисфагии, связанной с отеком фундопликационной манжетки. Выписывают пациентов через 1—3 дня после операции. Послеоперационное обезболивание осуществляют с помощью внутривенного введения кеторолака, регулярного приема ацетоминофена и ибупрофена. Наркотические анальгетики используют лишь при наличии показаний. U-образные швы удаляют на 2-е сутки после операции.

Заключение

Фундопликация дает отличные результаты. Плохие результаты отмечаются лишь в тех случаях, когда предоперационная симптоматика не была связана с гастроэзофагеальным рефлюксом. Дисфагия может отмечаться с частотой до 40% у детей, которые употребляют густую пищу в течение первых недель после операции. В отдаленные сроки дисфагия возникает менее чем у 2% пациентов. Послеоперационного бужирования пищевода следует избегать, так как это может спровоцировать несостоятельность манжетки и/или выпячивание желудка в грудную клетку. Рецидив рефлюкса в течение первых 2 лет отмечается менее чем у 5% пациентов, а в более поздние сроки — крайне редко. Позывы на рвоту, рвота, затруднение прохождения пищи чаще наблюдаются у детей с неврологическими расстройствами. В тех случаях, когда рвоты не было до фундопликации, а после операции она появилась, это обычно связано с перееданием. Рвота, возникающая сразу после приема пищи (проглатывания), часто связана с растяжением желудка или демпинг-эффектом и может быть устранена разделением «дозы» пищи на две части и приемом этих частей с промежутком 30 мин или путем перехода на дробное (капельное) вскармливание. Возникновение рвоты после 3-го или 4-го приема пищи в течение данного дня часто может быть объяснено низким порогом насыщаемости и купируется временным назначением анаболических стероидов, которые повышают аппетит. Позывы на рвоту, не связанные с приемом пищи, могут быть вызваны самыми разнообразными при-чинами и плохо поддаются лечению. Эти позывы нередко приводят к несостоятельности манжетки, поскольку сильные рвотные движения имеют хронический характер.

Фундопликация — высокоэффективный и надежный метод лечения стойкого или жизнеопасного гастроэзофагеального рефлюкса. Лапароскопическая фундопликация обладает несомненными преимуществами перед открытым вмешательством и ею должны владеть все детские хирурги, занимающиеся хирургическим лечением гастроэзофагеального рефлюкса у детей.

Вы читали отрывок из книги "Атлас детской оперативной хирургии" - П. Пури, М. Гольварта

Купить медицинскую литературу по детской хирургии в интернет-магазине shopdon.ru

Дополнительный материал для лекции

Трахеостомия у детей. Детская хирургия

Книга "Атлас детской оперативной хирургии"

Авторы: П. Пури, М. Гольварта

Настоящее руководство по детской хирургии, названное авторами атласом, содержит большой объем информации по патологии, присущей преимущественно детям.

В нем подробно описаны и проиллюстрированы детали оперативной техники, также приводятся основные сведения об этиологии, патогенезе, патофизиологии, клинической картине и особенностях диагностики различных заболеваний.

Для детских хирургов, общих хирургов, урологов, а также интернов и клинических ординаторов, овладевающих современными методами хирургического лечения детей.

Купить медицинскую литературу по детской хирургии в интернет-магазине shopdon.ru

Содержание книги "Атлас детской оперативной хирургии" - П. Пури, М. Гольварта

ЧАСТЬ I ГОЛОВА И ШЕЯ

Глава 1 Киста щитовидно-язычного протока (срединная киста шеи)

Глава 2 Жаберные (боковые) кисты и свищи

Глава 3 Кистозная гигрома (лимфангиома)

Глава 4 Трахеостомия.

ЧАСТЬ II ПИЩЕВОД

Глава 5 Атрезия пищевода

Глава 6 Гастроэзофагеальный рефлюкс и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы

Глава 7 Ахалазия

Глава 8 Пластика пищевода толстокишечным трансплантатом

Глава 9 Пластика пищевода путем перемещения желудка в грудную клетку

ЧАСТЬ III ГРУДНАЯ КЛЕТКА

Глава 10 Торакоскопия

Глава 11 Операция при воронкообразной деформации грудной клетки

Глава 12 Легочные аномалии.

Глава 13 Врожденная диафрагмальная грыжа и эвентрация диафрагмы

Глава 14 Экстракорпоральная мембранная оксигенация

ЧАСТЬ IV БРЮШНАЯ ПОЛОСТЬ

Глава 15 Грыжи (паховая, пупочная, эпигастральная, бедренная) и водянка оболочек яичка

Глава 16 Омфалоцеле (грыжа пупочного канатика)

Глава 17 Гастрошизис

Глава 18 Гипертрофический пилоростеноз

Глава 19 Гастростомия

Глава 20 Мальротация

Глава 21 Дуоденальная непроходимость

Глава 22 Атрезия тощей и подвздошной кишки

Глава 23 Мекониевый илеус (мекониальная кишечная непроходимость)

Глава 24 Удвоения желудочно-кишечного тракта

Глава 25 Синдром короткой кишки

Глава 26 Болезнь Гиршпрунга

Глава 27 Аноректальные аномалии

Глава 28 Инвагинация

Глава 29 Аппендэктомия

Купить медицинскую литературу по детской хирургии в интернет-магазине shopdon.ru

Глава 30 Неполная облитерация желточного протока.

Глава 31 Язвенный колит

Глава 32 Болезнь Крона

ЧАСТЬ V ПЕЧЕНЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА И СЕЛЕЗЕНКА

Глава 33 Атрезия желчных ходов

Глава 34 Киста общего желчного протока

Глава 35 Холецистэктомия

Глава 36 Хирургическое лечение персистирующей гиперинсулинемической гипогликемии

Глава 37 Спленэктомия

ЧАСТЬ VI SPINA BIFIDA И ГИДРОЦЕФАЛИЯ

Глава 38 Spina bifida.

Глава 39 Гидроцефалия

Глава 40 Дермальный синус.

ЧАСТЬ VII ОПУХОЛИ

Глава 41 Крестцово-копчиковая тератома

Глава 42 Нейробластома

Глава 43 Опухоль Вильмса

Глава 44 Опухоли печени.

Глава 45 Опухоли яичек

ЧАСТЬ VIII УРОЛОГИЯ

Глава 46 Пиелопластика

Глава 47 Эндоскопическое лечение пузырно-мочеточникового рефлюкса

Глава 48 Пузырно-мочеточниковый рефлюкс – хирургическое лечение

Глава 49 Удвоение мочеточника.

Глава 50 Клапаны задней уретры

Глава 51 Гипоспадия

Глава 52 Фимоз и скрытый половой член

Глава 53 Орхидопексия

Глава 54 Варикоцеле

Глава 55 Генитопластика при врожденной гиперплазии надпочечников

Глава 56 Экстрофия мочевого пузыря и эписпадия

Глава 57 Клоакальная экстрофия

Глава 58 Аугментационная цистопластика и аппендиковезикостомия (операция Митрофанова)

Глава 59 Операция ACE (Antegrade Continence Enema)

Купить медицинскую литературу по детской хирургии в интернет-магазине shopdon.ru