Лекция для врачей "Мигрень симптомы. Клинический случай" (отрывок из книги "Боль. Практическое руководство" - Н. Н. Яхно)

Мигрень

Мигрень - одна из самых частых форм первичной головной боли (ГБ). По данным «Исследования глобального бремени заболеваний ВОЗ» (2015), мигрень занимает 6-е место среди ведущих причин снижения качества жизни населения в мире, 1-е - среди неврологических причин нетрудоспособности, 3-е - среди наиболее распространенных заболеваний на планете, вызывая значительный социально-экономический ущерб.

Мигренью страдают примерно 10-15% взрослого населения, женщины - в 2-3 раза чаще мужчин. По данным российского популяционного исследования, распространенность мигрени в Российской Федерации за 1 год составила 20,8%, что существенно превышает мировые показатели.

Обычно мигрень возникает в молодом и юношеском возрасте. Начало болезни в детском возрасте отмечается нечасто, хотя известны случаи мигрени у 5-8-летних детей. Дебют мигрени после 50 лет - тоже редкость. Пик распространенности мигрени у женщин наблюдается примерно в 40 лет, у мужчин - в 35 лет.

Современный этап в изучении мигрени характеризуется глубоким исследованием нейрофизиологических, психологических, биохимических и иммунологических аспектов ее патогенеза, разработкой патогенетически обоснованных способов лечения и профилактики. В настоящее время мигрень рассматривается как хроническое пароксизмальное неврологическое расстройство с наследственной предрасположенностью и особой нейробиологической основой.

Мигрень проявляется повторяющимися приступами интенсивной односторонней головной боли (ГБ), а также различным сочетанием неврологических, желудочно-кишечных и автономных нарушений. Заболевание вызывает значительную дезадаптацию и нарушает качество жизни пациентов. Причинами этого служат частота приступов головной боли (ГБ) (минимум 2 приступа в месяц у 42-50% пациентов), их длительность (более 24 ч у 39% пациентов), интенсивность боли (сильная или очень сильная у 48-74% пациентов), а также такие сопутствующие автономные симптомы, как тошнота и рвота.

В этиологии мигрени определенную роль играют наследственные факторы. В семейных случаях заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу (семейная гемиплегическая мигрень). В реализации заболевания принимает участие большое количество факторов, что объясняет значительный его клинический полиморфизм.

Клиническая картина. Клинически в приступе мигрени можно выделить ряд стадий, переходящих одна в другую: продромальный период, аура (если есть), собственно головная боль и стадия разрешения головной боли (постдромальный период). В зависимости от наличия или отсутствия ауры (комплекса преходящих фокальных неврологических симптомов, обычно предшествующих или, иногда, сопровождающих головную боль) выделяют мигрень с аурой и мигрень без ауры.

Продром (предвестники головной боли). Продромальные симптомы развиваются накануне или за несколько часов до начала головной боли, наблюдаются у 40-50% пациентов. Могут отмечаться зевота, ощущение скованности или боль в шее, снижение настроения, раздражительность, необоснованная усталость, вялость, снижение концентрации внимания, замедленность мышления или, наоборот, повышенная двигательная и/или интеллектуальная активность. Может изменяться аппетит, возникать тяга к определенным продуктам, жажда, задержка жидкости.

Стадия ауры. Мигренозная аура возникает обычно за 10-30 мин до начала головной боли или сопровождает ее. Аура наблюдается у 20-30% пациентов («мигрень с аурой») и необязательно предшествует каждому приступу. Она представляет собой постепенно развивающиеся односторонние, полностью обратимые церебральные нарушения длительностью 10-30 мин (от 5 до 60 мин), чаще всего - зрительные (зрительная аура). Типичны мигрирующая скотома, фотопсии, реже - гемианопсия. Менее часто встречаются парестезии, которые распространяются от кончиков пальцев одной руки вверх, иногда захватывая половину лица (сенсорная аура), а также нарушение речи или трудности в подборе слов. ГБ может начаться непосредственно вслед за аурой или может быть отсроченной на несколько минут. Очень редко аура и головная боль начинаются одновременно. При некоторых приступах за аурой не следует головная боль («обезглавленная мигрень»).

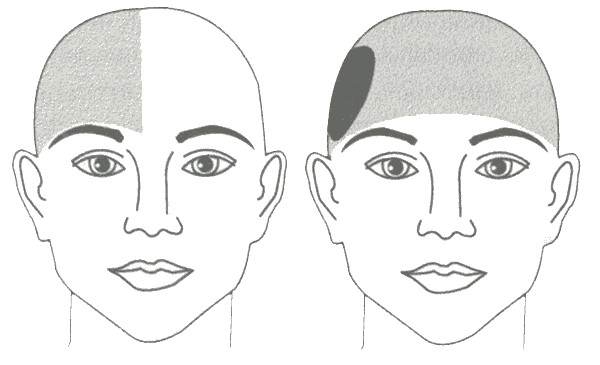

Стадия головной боли. Головная боль часто развивается постепенно, из ощущения дискомфорта, медленно перерастающего в боль средней или высокой интенсивности, которая усиливается от обычной физической активности (например, ходьбы по лестнице). Время развития головной боли в мигренозном приступе от 30 мин до 1 ч; ее длительность (без лечения или при неэффективном лечении) - обычно от 4 до 24 ч, максимально - до 72 ч (при большей длительности приступа он расценивается как мигренозный статус). В большинстве случаев головная односторонняя (чаще в лобно-височной области или половине головы - «гемикрания»), но по мере развития приступа может распространиться на обе половины головы (рис. 4.2). Мигренозная головная боль локализуется, как правило, на одной и той же стороне, хотя может наблюдаться чередование сторон. Типичным для мигрени считается пульсирующий характер головной боли, но примерно в половине случаев боль носит иной характер; пульсирующая головная боль может быть непостоянной и провоцироваться лишь движением головы, физическим напряжением или изменением положения тела.

Во время головной боли пациенты плохо переносят яркий свет (фотофобия), громкие звуки (фонофобия), испытывают гиперосмию (обостренное восприятие запахов), отвращение к еде. Нередки боль в шее, кожная гипералгезия и аллодиния в области головы, лица, реже - других частей тела; эти нарушения могут оставаться и после приступа.

Рис. 4.2. Типичная локализация боли при мигренозных приступах.

Большинство пациентов ощущают в этой стадии тошноту, реже возникает рвота, отвращение к еде, иногда отмечается повторный стул. Нередко отмечается сонливость, однако уснуть пациентам удается не всегда. В ряде случаев сон может завершить приступ головной боли. Головокружение нетипично, за исключением ортостатического (при вставании с постели), которое встречается часто. Наряду со рвотой, у многих пациентов возникают и другие симптомы: озноб, повышение температуры тела, потливость, сердцебиение, сухость во рту, ощущение удушья, зевота, понос, обильное мочеиспускание. Во время приступа пациенты стараются при возможности уединиться, затемнить помещение, меньше двигаться или лечь в постель и укутаться одеялом. Средняя длительность болевой фазы приступа мигрени - около 24 ч, однако отдельные приступы (чаще у детей) могут длиться менее 4 ч или более суток.

Примерно у 50% пациентов приступ мигрени завершается во сне. Нередко, особенно у детей, после рвоты приступ прекращается или головная боль на время облегчается.

Стадия разрешения (постдром). Постдромальная стадия в большинстве случаев характеризуется ощущением измотанности, физической усталости, снижением концентрации внимания, раздражительностью, слабостью, бледностью кожи и зевотой. Эти симптомы могут длиться от 1 ч до нескольких дней. В каждом конкретном случае наблюдается различное сочетание симптомов и длительности каждой стадии.

Описанные клинические проявления отражают сложность патофизиологии приступа мигрени, включающего преходящую дисфункцию не только тригеминоваскулярной системы, но и других цере-бральных систем, регулирующих эмоциональные, мотивационные когнитивные, автономные и эндокринные функции.

Пациентка, 27 лет, обратилась с жалобами на приступообразные пульсирующие головные боли высокой интенсивности, чаще в левой половине головы, сопровождающиеся тошнотой, иногда на высоте ГБ - рвотой. Также беспокоит постоянная тревожность, нарушение ночного сна (затруднено засыпание, сон поверхностный с частыми пробуждениями).

Головными болями страдает с 16 лет. Первые годы приступы были стереотипными, с частотой 1 приступ в 1-2 мес., облегчение наступало после приема ибупрофена, аспирина или Цитрамона. Около 5 лет назад аналогичные по клинической картине приступы приобрели регулярность с частотой примерно 3 в месяц и длительностью 8-16 ч. На высоте ГБ отмечает свето- и звукобоязнь, предпочитает лежать, поскольку выполнение минимальной физической работы или ходьба усиливают головную боль и могут привести к рвоте. В качестве возможных провоцирующих факторов упоминает эмоциональные переживания, изменение погодных условий, иногда менструации. При дополнительном расспросе выясняется, что приступы головных болей бывают двух типов: средней интенсивности и тяжелые. Последние, как правило, сопровождаются рвотой. Сторону ГБ с ее интенсивностью пациентка не связывает, но отмечает, что тяжелые приступы переходят в диффузную головную боль. Головная боль практически полностью купируется, если пациентке удается заснуть. Основной причиной обращения к врачу послужило нарастание частоты головных болей в последние 2-3 месяца до 6 приступов в месяц. Похожими головными болями страдала бабушка пациентки. Соматический и неврологический статус без патологии.

Таким образом, у женщины молодого возраста наблюдаются стереотипные приступы преимущественно гемикранической пульсирующей головной боли средней или высокой интенсивности, сопровождающиеся фото- и фонофобией, тошнотой и рвотой.

Диагноз: мигрень без ауры.

Для купирования приступа были назначены ацетилсалициловая кислота 1000 мг и домперидон 10 мг; с повторным приемом при неэффективности через 2 ч. Для профилактического лечения - амитриптилин - 25 мг на ночь (начиная с 1/4 таблетки 25 мг, с постепенным повышением дозы на 1 /4 таблетки 1 раз в 4 дня, до целевой дозы), пропранолол - 10 мг 3 раза в день. При консультации через месяц пациентка за прошедший период приступов не отмечала. Консультация еще через месяц: у пациентки наблюдался один типичный для нее приступ длительностью 12 ч. Последующая консультация через 2 мес.: за прошедшее время наблюдался один приступ. Как отметила пациентка, она легко справляется с приступом головной боли и сопутствующими симптомами рекомендованными средствами, однако отмечает, что больше всего ее угнетает постприступный период с общей слабостью и разбитостью. Рекомендовано купировать приступ препаратом из группы триптанов - суматриптаном в дозе 50 мг. В течение последующих 6 месяцев частота приступов не более одного в 2 мес., который успешно купируется суматриптаном.

Причины приступа мигрени многообразны и различаются у отдельных пациентов. К основным провоцирующим факторам относятся стресс, разрядка после эмоциональных переживаний, гормональные факторы (период менструации и овуляции, заместительная гормональная терапия эстрогенами, комбинированные оральные контрацептивы), недосыпание или избыточный сон, физические нагрузки и сексуальная активность, некоторые продукты питания и напитки, содержащие тира- мин (какао, шоколад, сыр, молоко, орехи, яйца, помидоры, сельдерей, цитрусовые), жирная пища и др.; обезвоживание, алкоголь (особенно красное вино и пиво), большие перерывы между приемами пищи, гипогликемия, некоторые лекарственные препараты, световые раздражители (яркий свет, мелькание, вспышки света), шум, духота, запахи (в том числе парфюмерии), вестибулярные раздражители (езда в поезде, автомобиле, авиаперелет, морское путешествие, качели), изменения атмосферного давления (пребывание на высоте, изменение погоды).

Все разнообразие клинических проявлений мигрени отражено в МКГБ-3 2018 г., согласно которой выделяют три основные формы мигрени - мигрень без ауры, мигрень с аурой, хронической мигренью ХМ; а также осложнения мигрени, возможную мигрень и эпизодические синдромы, которые могут сочетаться с мигренью.

Вы читали отрывок из книги "Боль. Практическое руководство" - Н. Н. Яхно

Дополнительный материал

Мигрень симптомы (головная боль)

Невралгия тройничного нерва симптомы

Головная боль напряжения. Симптомы

Книга "Боль. Практическое руководство"

Автор: Н. Н. Яхно

Боль – одна из актуальных проблем медицины. В руководстве изложены современные сведения о физиологии, патофизиологии острой и хронической боли, методах обследования пациентов с болевыми синдромами, включая специализированные опросники и шкалы, их лечение. В отдельных главах рассматриваются основные формы болевых синдромов: невропатическая боль, головные и лицевые боли, боль в спине и тазовая боль, боль при ревматических и онкологических заболеваниях, а также психологические аспекты боли.

Содержание книги "Боль. Практическое руководство" - Н. Н. Яхно

Глава 1. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ, НЕЙРОХИМИЯ, ПАТОФИЗИОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ БОЛИ

1.1. Ноцицептивная система

1.2. Нейрохимические механизмы ноцицепции

1.3. Антиноцицептивная система мозга

1.4. Патофизиология боли

1.4.1. Патофизиология ноцицептивной боли

1.4.2. Патофизиология невропатической боли

1.4.3. Патофизиология дисфункциональной боли

1.4.4. Патофизиология хронической боли

1.5. Принципы терапии боли

1.5.1. Медикаментозная терапия боли

1.5.2. Немедикаментозная терапия боли

Тесты для самоконтроля

Глава 2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

2.1. Опрос

2.2. Клиническое обследование

2.2.1. Оценка чувствительных и двигательных нарушений

2.2.2. Шкалы и опросники для оценки боли

2.2.3. Оценка поведенческих составляющих болевого ощущения

2.3. Инструментальные методы исследования

2.3.1. Ноцицептивный флексорный рефлекс

2.3.2. Количественное сенсорное тестирование

2.3.3. Электронейромиография

2.3.4. Исследование вызванных кожных симпатических потенциалов

2.3.5. Термография

2.3.6. Морфологические исследования

Тесты для самоконтроля

Глава 3. НЕВРОПАТИЧЕСКАЯ БОЛЬ

3.1. Определение и классификация невропатической боли

3.2. Эпидемиология и общая характеристика невропатической боли

3.3. Диагностика невропатической боли

3.4. Периферическая невропатическая боль

3.5. Центральная невропатическая боль

3.6. Комплексный регионарный болевой синдром

3.7. Невропатическая боль при онкологических заболеваниях

3.8. Лечение невропатической боли

3.8.1. Принципы и подходы к терапии

3.8.2. Фармакотерапия невропатической боли

3.8.3. Нелекарственные методы лечения невропатической боли

3.8.4. Интервенционные и хирургические методы лечения невропатической боли

Тесты для самоконтроля

Глава 4. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

4.1. Патофизиология головной и лицевой боли

4.2. Обследование пациентов с головной болью

4.3. Первичные головные боли

4.3.1. Мигрень

4.3.2. Пучковая головная боль

4.3.3. Головная боль напряжения

4.4. Вторичная головная боль

4.4.1. Посттравматическая головная боль

4.4.2. Цервикогенная головная боль

4.4.3. Головная боль при цереброваскулярных заболеваниях

4.4.4. Головная боль, обусловленная артериальной гипертензией

4.4.5. Головная боль, обусловленная изменением давления цереброспинальной жидкости

4.4.6. Лекарственно-индуцированная головная боль

4.5. Хроническая ежедневная головная боль

Тесты для самоконтроля

Глава 5. ЛИЦЕВЫЕ И РОТОВЫЕ БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ

5.1. Невралгия тройничного нерва

5.2. Постгерпетическая невралгия тройничного нерва (постгерпетическая невропатия тройничного нерва)

5.3. Невралгия языкоглоточного нерва

5.4. Кратковременные односторонние невралгические приступы головной боли с конъюнктивальной инъекцией и слезотечением (синдром КОНКС)

5.5. Синдром Толосы–Ханта

5.6. Офтальмоплегическая мигрень

5.7. Миофасциальный орофациальный болевой синдром

5.8. Синдром «горящего рта» (глоссодиния)

5.9. Атипичная лицевая боль (персистирующая идиопатическая лицевая боль)

Тесты для самоконтроля

Глава 6. БОЛЬ В ШЕЕ И СПИНЕ

6.1. Причины боли в шее и спине

6.1.1. Неспецифические причины боли в шее и спине

6.1.2. Специфические причины боли в шее и спине

6.2. Психологические и социальные факторы боли в шее и спине

6.3. Обследование пациентов

6.3.1. Жалобы, анамнез и физикальное исследование

6.3.2. Инструментальные методы исследования

6.3.3. Оценка психосоциальных факторов боли

6.4. Клиническая картина

6.4.1. Неспецифическая боль в шее и спине

6.5. Вертеброгенная радикулопатия.

6.6. Шейная миелопатия

6.7. Поясничный стеноз

6.8. Фибромиалгия

6.9. Лечение и профилактика.

6.9.1. Лечение острой неспецифической боли

6.9.2. Лечение хронической неспецифической боли

6.9.3. Лечение вертеброгенной радикулопатии

6.9.4. Лечение шейной миелопатии

6.9.5. Лечение центрального поясничного стеноза

6.9.6. Лечение фибромиалгии

Тесты для самоконтроля

Глава 7. СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ТАЗОВОЙ БОЛИ

7.1. Клинические варианты синдрома хронической тазовой боли

7.2. Лечение

Глава 8. БОЛЬ В СУСТАВАХ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

8.1. Клиническое обследование

8.2. Наиболее частые причины боли в суставах

8.3. Наиболее распространенные ревматические заболевания: общая информация

8.4. Основные направления лечения боли при ревматических заболеваниях

8.5. Патология околосуставных мягких тканей

8.6. Артралгии и артриты при неревматических заболеваниях

Тесты для самоконтроля

Глава 9. ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В ОНКОЛОГИИ

9.1. Эпидемиология и классификация

9.2. Диагностика

9.3. Лечение

9.3.1. Контроль боли у пациентов, возможности противоопухолевой терапии у которых исчерпаны

9.3.2. Основные опиоидные анальгетики

9.3.3. Обезболивание в конце жизни

Тесты для самоконтроля

Глава 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ

10.1. Когнитивные, эмоционально-аффективные и поведенческие аспекты хронической боли

10.2. Психологические методы лечения боли

Тесты для самоконтроля

Приложения

Приложение 1. Краткий болевой опросник

Приложение 2. Опросник Роланда–Морриса

Приложение 3. Опросник выраженности психопатологической симптоматики (SCL-90R)

Приложение 4. Шкала Гамильтона для оценки депрессии

Приложение 5. Шкала самооценки депрессии Цунга

Приложение 6. Опросник стратегий преодоления хронической боли

Приложение 7. Шкала болевого поведения Университета Алабамы

Приложение 8. Опросник Освестри

Приложение 9. Анкета Ван-Корффа для оценки выраженности хронического болевого синдрома