Лекция для врачей "Экстрасистолия. Факторы риска. Диагностика" (отрывок из книги "Аритмии сердца" - Белялов Ф. И.)

Экстрасистолы

Под экстрасистолами понимают преждевременное по отношению к основному ритму возбуждение всего сердца или его отдельной камеры.

Причины и факторы риска

- Поражения миокарда: коронарная болезнь, кардиомиопатии, пороки сердца, миокардиты, травма, операция, легочное сердце, опухоль.

- Дисфункция синусового узла, каналопатии.

- Лекарства: сердечные гликозиды, симпатомиметики, антиаритмические препараты, теофиллин.

- Метаболические расстройства: гипокалиемия, гипомагниемия, почечная дисфункция, алкоголь, никотин, кофеин.

- Гипоксия: бронхолегочные заболевания, сердечная недостаточность (СН), анемия.

- Эндокринные заболевания: сахарный диабет (СД), гипертиреоз.

- Вегетативные дисфункции.

- Идиопатические. экстрасистолии

Классификация

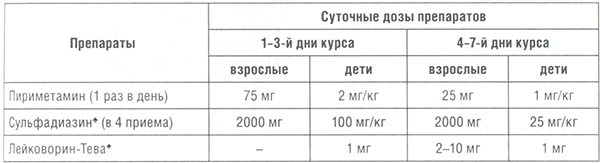

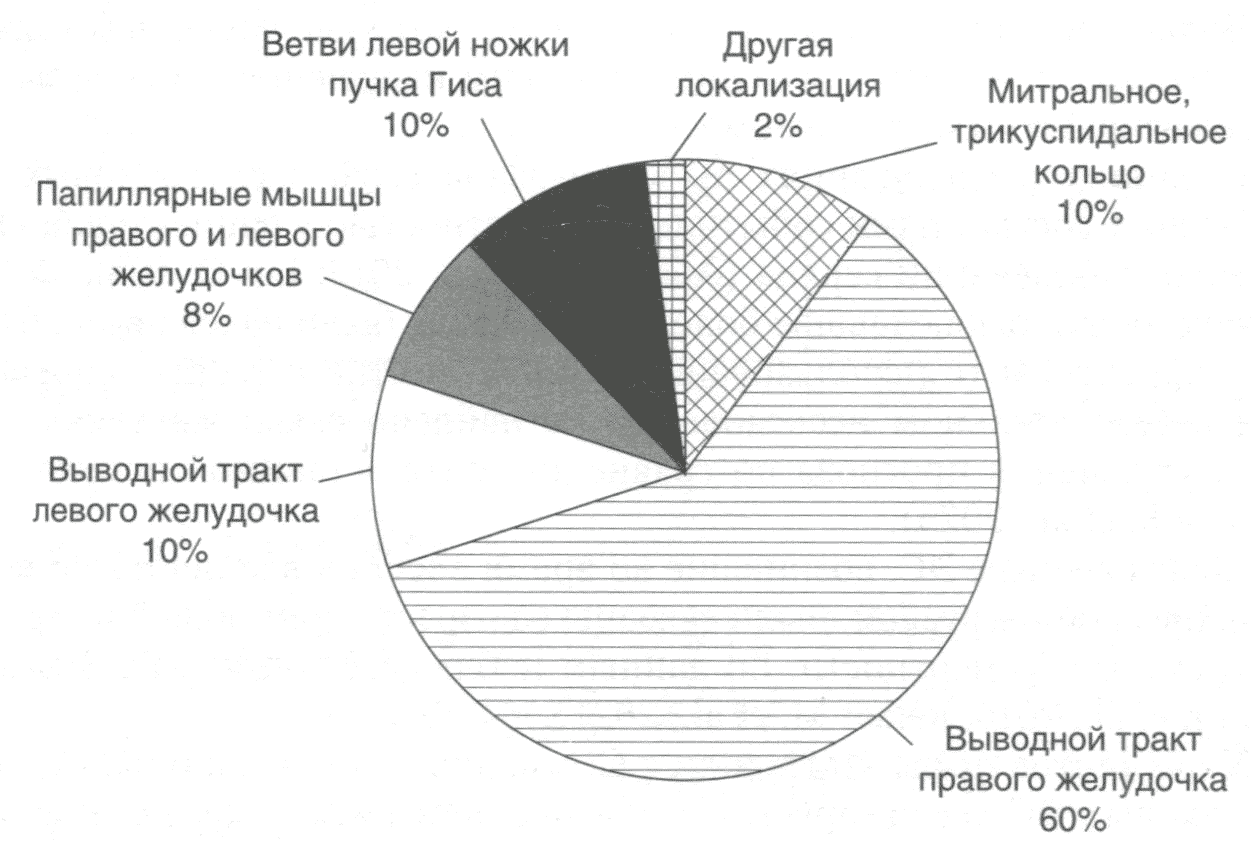

Классификация экстрасистолии (ЭС) представлена в табл. 3.1. Следует отметить отсутствие унифицированного ранжирования ЭС по частоте.

Таблица 3.1. Классификация экстрасистолии

Шкала рисков внезапной смерти В. Lown и М. Wolf (1971), основанная на частоте и морфологии желудочковых экстрасистолий у пациентов после инфаркта миокарда (ИМ), ненадежна, не прошла валидизации и в настоящее время для оценки прогноза не используется (Bigger J., Weld F„ 1980).

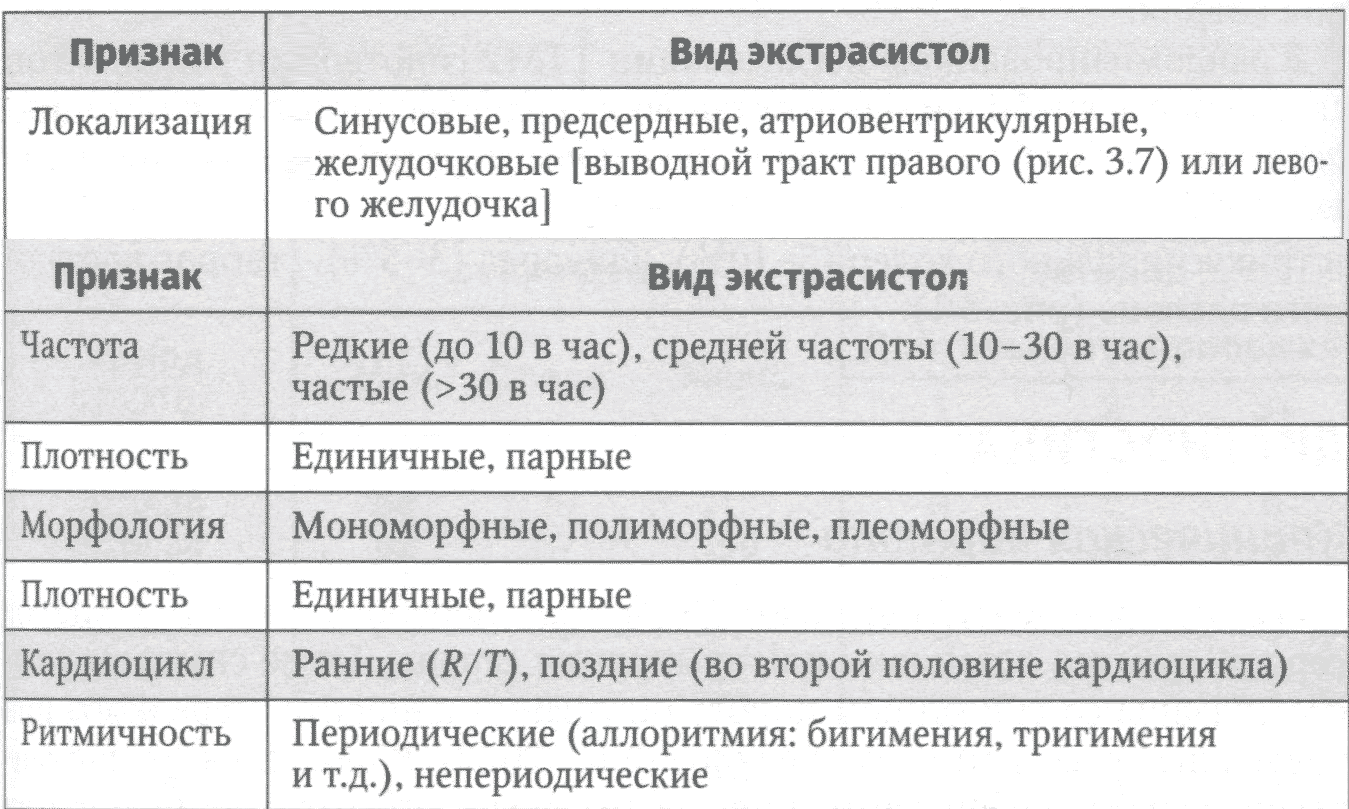

Рис. 3.1. Локализация идиопатических желудочковых аритмий (Muser D. et al., 2021)

Идиопатическая желудочковая аритмия в 60% локализуется в выводном тракте правого желудочка, внутриполостных структур правого желудочка (14%) и в равной степени (по 10%) в выводном тракте, внутриполостных структурах левого желудочка (ЛЖ), ветвях левая ножка пучка Гиса (ЛНПГ), реже в области митрального и трикуспидального колец (5-10%), эпикарда (3-5%), створок аортального клапана (рис. 3.1).

Диагностика

Клиническая картина

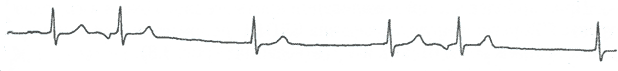

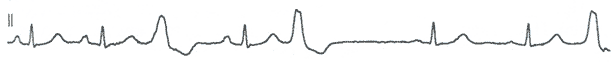

Иногда пациенты ощущают экстрасистолию в виде перебоев, сильных ударов сердца, чувства остановки или замирания сердца. Такие симптомы часто связаны со снижением порога ощущений пациента, нередкого при тревожных расстройствах (Белялов Ф. И., 2022). В ряде случаев пациенты ощущают перебои, замирания, удары сердца при отсутствии аритмии (рис. 3.2).

Наблюдается высокая частота спонтанной ремиссии аритмии. Например, у 44% пациентов с частыми желудочковыми ЭС в течение 15 мес регистрировали снижение нагрузки ЭС до <1% и редкими (9%) рецидивами (Lee A. et al., 2019).

Больше исследованы желудочковые ЭС, которые чаще, чем наджелудочковые, приводят к гемодинамическим нарушениям и сочетаются с неблагоприятным прогнозом.

В ранних исследованиях была показана связь желудочковых экстрасистолий (ЭС) с сердечно-сосудистыми событиями и смертностью у пациентов без известных заболеваний сердца (Ataklte F. et al., 2013; Lin C. et al., 2015). Однако тесты, исключавшие болезни сердца, не были надежными. В более корректном (с использованием ЭхоКГ и стресс-теста) современном наблюдательном исследовании не найдено связи желудочковых ЭС и ухудшения прогноза по сравнению с сопоставимой популяцией (Scorza R. et al., 2023).

Желудочковые экстрасистолии, возникшие во время восстановления после теста с физической нагрузкой, были связаны с возрастанием общей и сердечно-сосудистой смертности, по данным наблюдательных исследований (Kim J. et al., 2016; Refaat M. et al., 2021).

У пациентов после инфаркта миокарда (ИМ) и/или с сердечной недостаточностью (СН) наличие достаточно частых желудочковых экстрасистолий ассоциируется с повышением риска смерти (Bigger J. et al., 1984).

В наблюдательных исследованиях также находят связь предсердных ЭС с повышением частоты ФП, инсульта, имплантацией кардиостимулятора, общей и сердечно-сосудистой смертности, однако исключение ССЗ не было надежным (Himmelreich J. et al., 2019; Huang S. et al., 2020).

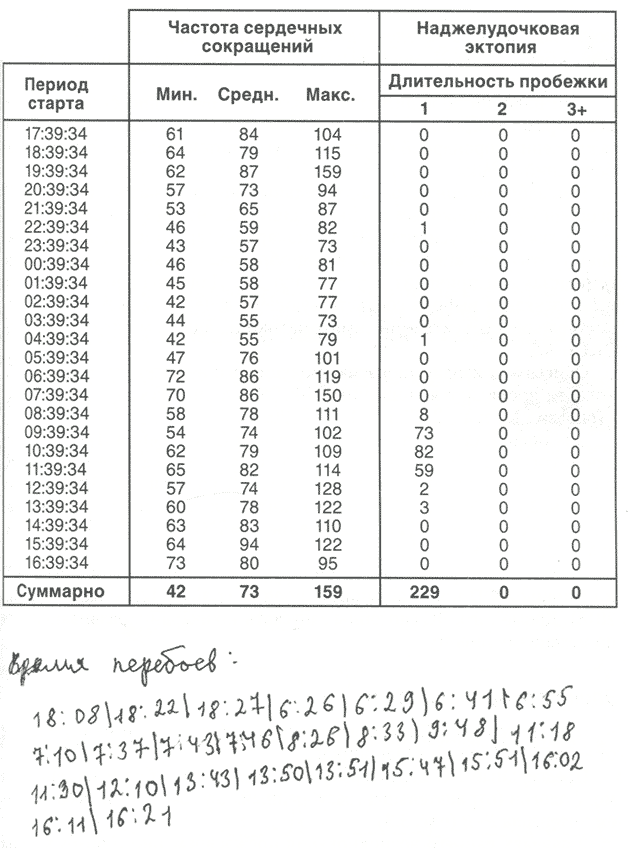

Рис. 3.2. У пациента, 38 лет, с генерализованным тревожным расстройством время появления перебоев не совпадает с частотой предсердных экстрасистол

Связь экстрасистолии с повышением риска общей и сердечно-сосудистой смертности обусловлена заболеванием сердца, а не опасностью самой аритмии. Вместе с тем экстрасистолии могут выступать как триггеры опасных желудочковых аритмий.

При наличии дополнительных факторов риска представляется целесообразным проводить обследование (ЭхоКГ, КТ-ангиография) для исключения коронарной болезни и других потенциальных опасных заболеваний сердца.

При заболеваниях сердца длительные эпизоды частых (>20%) экстрасистолий, особенно желудочковых парных, ранних и интерполированных, могут вызвать или усилить сердечную недостаточность, стенокардию, артериальную гипотензию. В этих ситуациях возможна и обратная связь, когда ухудшение гемодинамики приводит к учащению экстрасистолий. Для уточнения характера взаимосвязи и выбора соответствующего лечения может помочь сопоставление субъективной симптоматики и данных мониторирования ЭКГ и АД.

Описывают кардиомиопатию, индуцированную желудочковыми экстрасистолиями, которая проявляется снижением фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) и клинической картиной сердечной недостаточности (Yokokawa М. et al., 2012; Ban J. et al., 2013).

Для оценки неблагоприятного прогноза (дисфункция левого желудочка, сердечная недостаточность, сердечно-сосудистая смерть) у пациентов с частыми желудочковыми ЭС риска развития предложена шкала ABC-VT, которая включает оценку частоты аритмии (>10 000-20 000), интервал сцепления >500 мс, наличие неустойчивой ЖТ и отклонение оси ЭС вверх (Voskoboinik А. et al., 2020).

Частые предсердные экстрасистолии ассоциируются с повышением риска фибрилляции предсердий и рецидивов фибрилляции после абляции (Chong В. et al., 2012; Alhede С. et al., 2018). Кроме того, экстрасистолии способны запускать тахикардии, развивающиеся по механизму re-entry.

Электрокардиография

При синусовых ЭС преждевременный зубец Р почти не отличается от зубца Р в обычном кардиоцикле.

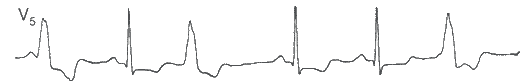

Предсердные ЭС характеризуются наличием зубца Р измененной морфологии (отрицательный, зазубренный, двухфазный) и уменьшением интервала P-R (рис. 3.3).

В случаях раннего возникновения преждевременного возбуждения возможна блокада проведения через АВ-соединение — блокированная ЭС (рис. 3.4).

Рис. 3.3. Предсердные экстрасистолы при ритме из атриовентрикулярного соединения

Рис. 3.4. Блокированные предсердные экстрасистолы

ЭС из АВ-соединения проявляются обычно отсутствием зубца Р, который скрывается в комплексе QRS, или более редким ретроградным (отрицательным во II отведении) зубцом Р’ сразу за желудочковым комплексом.

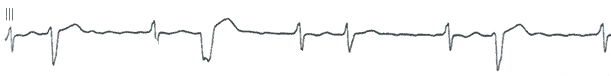

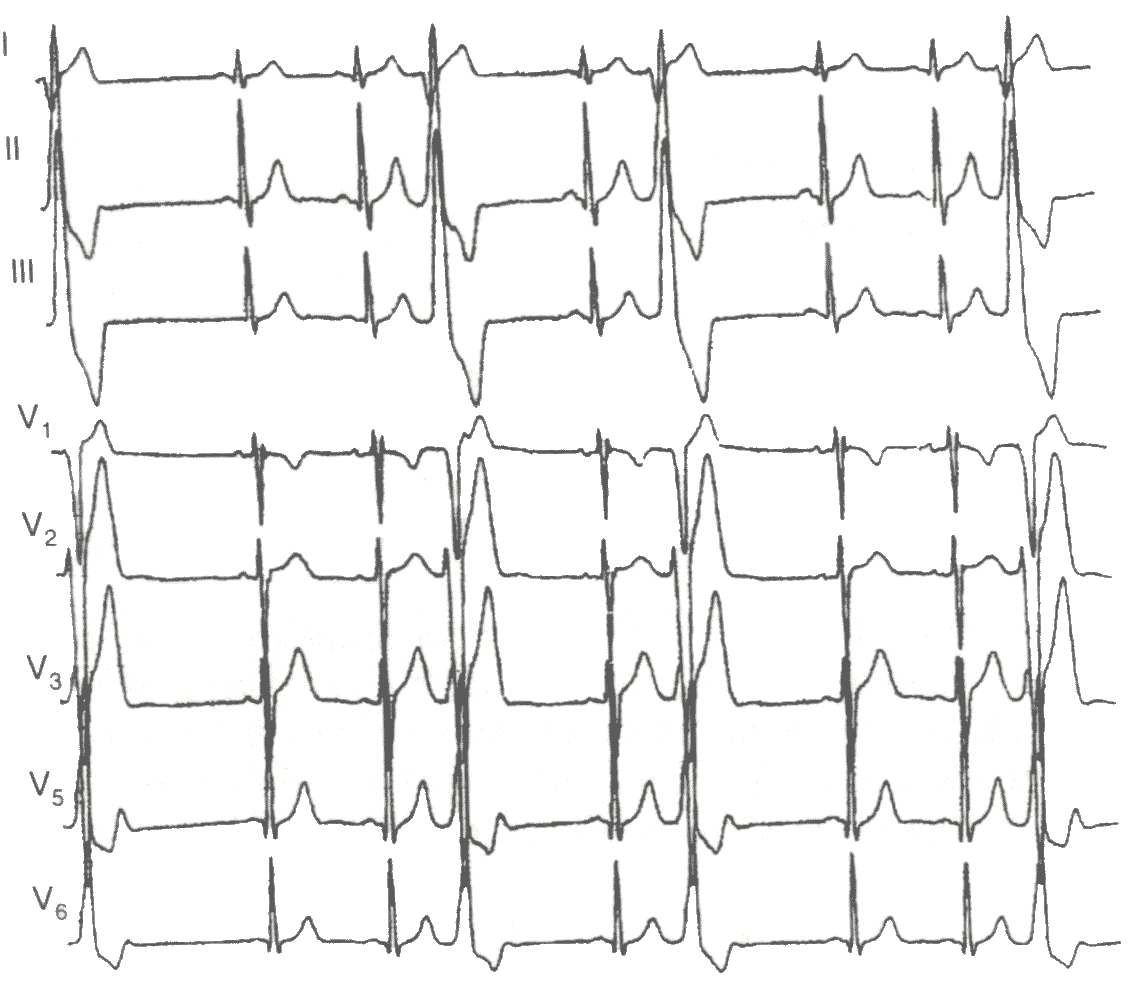

При желудочковых ЭС комплексы QRS широкие (≥0,12 с) и возбуждение желудочков обычно не связано с возбуждением предсердий (рис. 3.5-3.7). Исключение представляют случаи экстрасистолий с ретроградным проведением импульса на предсердия, однако в большинстве случаев зубцы Р’ не видны за широким комплексом QRS-T.

Рис. 3.5. Желудочковые экстрасистолы с постэкстрасистолической депрессией ST

Рис. 3.6. Фибрилляция предсердий, полная атриовентрикулярная блокада, полиморфные экстрасистолы

Рис. 3.7. Желудочковые экстрасистолы на фоне ускоренного предсердного ритма

При наиболее частой локализации аритмогенного очага в выводном тракте правого желудочка (ПЖ) регистрируются картина блокада правой ножки пучка Гиса (БЛПНГ), положительные доминирующие зубцы R во II, III, aVF и V3_4 отведениях (рис. 3.8).

Рис. 3.8. Мономорфные желудочковые экстрасистолы из выводного тракта правого желудочка

Интервалы сцепления (между предшествующими синусовыми комплексами и ЭС) могут быть как одинаковыми, так и вариабельными. Последний феномен объясняют изменением проводимости при движении волны возбуждения в круге re-entry или изменением частоты триггерной активности.

Вы читали отрывок из книги "Аритмии сердца" - Белялов Ф. И.

Купить книгу "Аритмии сердца" - Белялов Ф. И. в интернет-магазине медицинской литературы shopdon.ru

Книга "Аритмии сердца"

Автор: Белялов Ф. И.

В руководстве освещены практические вопросы диагностики и лечения нарушений сердечного ритма и проводимости. Основу книги составляют современные рекомендации авторитетных профессиональных обществ, результаты крупных рандомизированных контролируемых исследований медикаментозных и инвазивных методов лечения, многолетний опыт автора по лечению пациентов с аритмиями. Настоящее издание существенно переработано с учетом новых научных исследований, включен раздел каналопатий, дополнены клинические случаи.

Книга предназначена практикующим кардиологам.

Купить книгу "Аритмии сердца" - Белялов Ф. И. в интернет-магазине медицинской литературы shopdon.ru

Содержание книги "Аритмии сердца" - Белялов Ф. И.

Глава 1. Тахикардии

1.1. Пароксизмальные тахикардии

1.1.1. Этиология

1.1.2. Патофизиология

1.1.3. Диагностика

1.1.4. Лечение

1.1.5. Неуточненные тахикардии

1.1.6. Симптомные тахикардии

1.1.7. Практические советы

1.2. Фибрилляция предсердий

1.2.1. Этиология

1.2.2. Патофизиология

1.2.3. Классификация

1.2.4. Диагностика

1.2.5. Осложнения

1.2.6. Лечение

1.2.7. Практические советы

1.3. Трепетание предсердий

1.3.1. Этиология

1.3.2. Патофизиология

1.3.3. Диагностика

1.3.4. Лечение

1.3.5. Практические советы

1.4. Атриовентрикулярные тахикардии

1.4.1. Атриовентрикулярная узловая реципрокная тахикардия

1.4.2. Атриовентрикулярная очаговая тахикардия

1.5. Синусовые и предсердные тахикардии

1.5.1. Синусовая реципрокная тахикардия

1.5.2. Предсердная реципрокная тахикардия

1.5.3. Предсердная очаговая тахикардия

1.5.4. Предсердная политопная тахикардия

1.6. Желудочковые тахикардии

1.6.1. Этиология

1.6.2. Классификация

1.6.3. Диагностика

1.6.4. Лечение

1.6.5. Формы желудочковой тахикардии

1.7. Каналопатии

1.7.1. Синдром удлиненного интервала Q—T

1.7.2. Синдром короткого интервала Q-T

1.7.3. Синдром Бругада

1.7.4. Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия

1.7.5. Синдром ранней реполяризации желудочков

1.7.6. Идиопатическая фибрилляция желудочков

1.8. Синдром предвозбуждения желудочков

1.8.1. Диагностика

1.8.2. Лечение

1.8.3. Практические советы

Глава 2. Внезапная сердечная смерть

2.1. Этиология

2.2. Диагностика

2.2.1. Клиническая картина

2.2.2. Формулировка диагноза

2.3. Профилактика

2.3.1. Медикаментозная профилактика

2.3.2. Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы

2.3.3. Первичная профилактика

2.3.4. Вторичная профилактика

2.4. Лечение остановки сердца

2.5. Практические советы

Глава 3. Экстрасистолия

3.1. Этиология

3.2. Классификация

3.3. Диагностика

3.3.1. Клиническая картина

3.3.2. Электрокардиография

3.3.3. Холтеровское мониторирование

3.3.4. Профессиональные аспекты

3.4. Лечение

3.4.1. Катетерная абляция

3.5. Практические советы

Глава 4. Брадикардии

4.1. Диагностика

4.1.1. Клиническая картина

4.1.2. Гемодинамические нарушения

4.2. Лечение

4.2.1. Общая тактика

4.2.2. Острая брадикардия

4.2.3. Кардиостимуляция

4.3. Дисфункции синусового узла

4.3.1. Этиология

4.3.2. Классификация

4.3.3. Диагностика

4.3.4. Лечение

4.3.5. Практические советы

4.4. Атриовентрикулярные блокады

4.4.1. Этиология

4.4.2. Классификация

4.4.3. Диагностика

4.4.4. Лечение

4.5. Практические советы

Купить книгу "Аритмии сердца" - Белялов Ф. И. в интернет-магазине медицинской литературы shopdon.ru

Глава 5. Нарушения внутрижелудочкового проведения

5.1. Этиология

5.2. Классификация

5.3. Диагностика

5.3.1. Клиническая картина

5.3.2. Электрокардиография

5.3.3. Диагностика сердечно-сосудистых болезней

5.3.4. Формулировка диагноза

5.4. Лечение

5.4.1. Ресинхронизирующая терапия

Глава 6. Метаболические аритмии

6.1. Гипокалиемия

6.1.1. Этиология

6.1.2. Диагностика

6.1.3. Лечение

6.2. Гиперкалиемия

6.2.1. Этиология

6.2.2. Диагностика

6.2.3. Лечение

6.3. Гипомагниемия

6.3.1. Этиология

6.3.2. Диагностика

6.3.3. Лечение

6.4. Лекарственные аритмии

6.4.1. Гликозидные аритмии

Глава 7. Аритмогенные обмороки

7.1. Этиология

7.2. Патофизиология

7.3. Диагностика

7.3.1. Диагностические эвристики

7.3.2. Диагностика аритмогенных обмороков

7.3.3. Выбор методов диагностики обмороков

7.4. Лечение

7.4.1. Нейрорегуляторные и ортостатические обмороки

7.4.2. Аритмогенные обмороки

7.5. Практические советы

Глава 8. Коморбидные болезни и состояния

8.1. Вождение транспорта при аритмиях

8.1.1. Желудочковые аритмии

8.1.2. Наджелудочковые аритмии

8.1.3. Брадиаритмии

8.1.4. Обмороки

8.2. Аритмии при внесердечных операциях

8.2.1. Особенности лечения различных аритмий

8.3. Аритмии при беременности

8.3.1. Купирование тахиаритмий

8.3.2. Профилактика тахиаритмий

8.3.3. Лечение брадиаритмий

8.4. Аритмии у спортсменов

8.4.1. Электрокардиография

8.4.2. Нарушения ритма и проводимости сердца

8.4.3. Внезапная сердечная смерть

8.5. Аритмии при инфаркте миокарда

8.5.1. Фибрилляция предсердий

8.5.2. Ускоренный идиовентрикулярный ритм

8.5.3. Желудочковые тахиаритмии

8.5.4. Атриовентрикулярные блокады

8.5.5. Нарушения внутрижелудочкового проведения

8.5.6. Синдром предвозбуждения желудочков

8.5.7. Постоянная кардиостимуляция

8.6. Аритмии и сердечная недостаточность

8.7. Аритмии и болезни щитовидной железы

8.7.1. Этиология

8.7.2. Диагностика

8.7.3. Лечение

8.7.4. Амиодарон-индуцированные поражения щитовидной железы

Купить книгу "Аритмии сердца" - Белялов Ф. И. в интернет-магазине медицинской литературы shopdon.ru