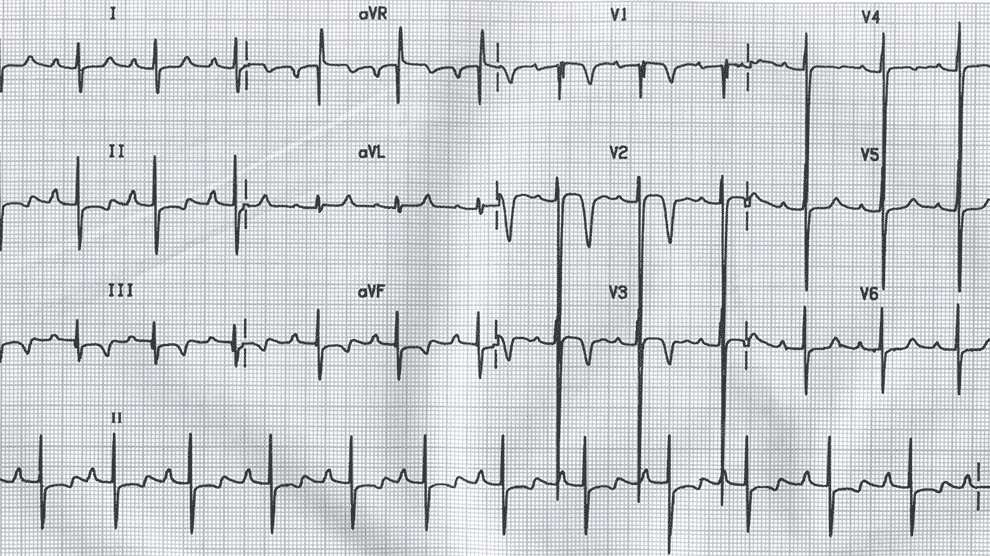

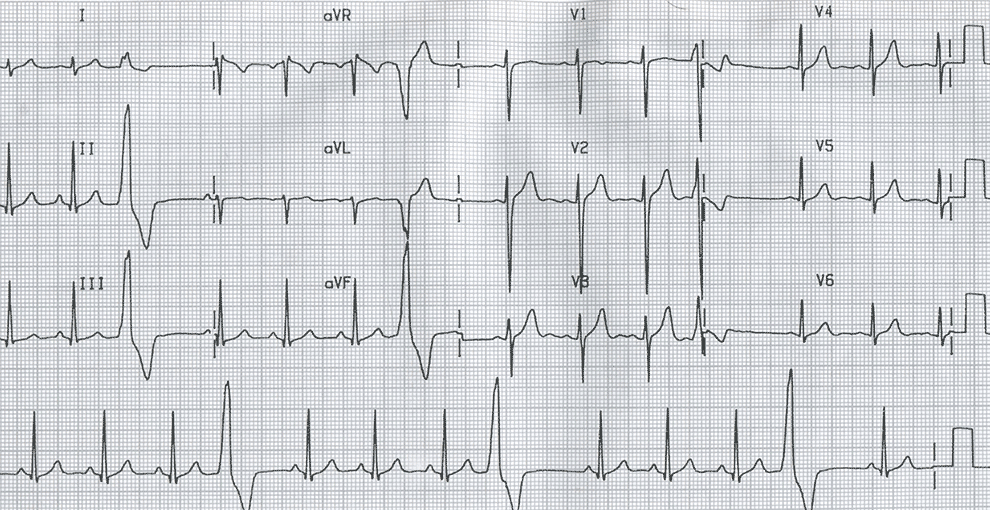

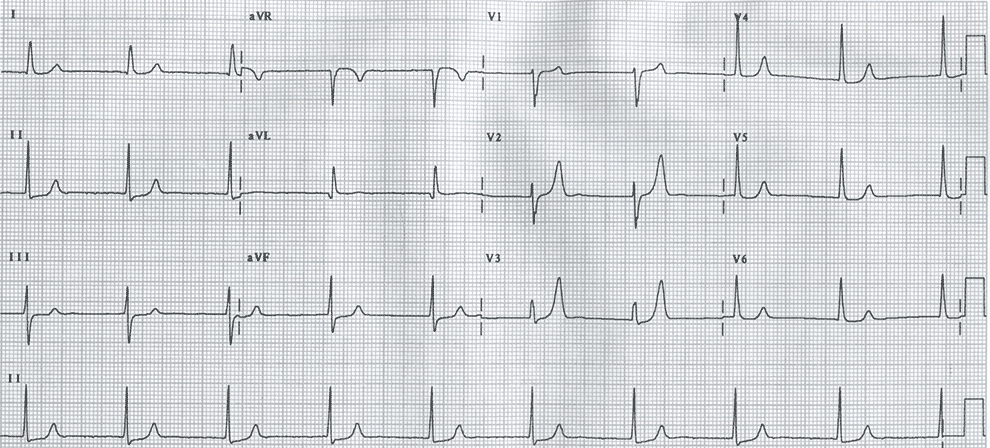

ЭКГ больного М., 78 лет, с тромбоэмболией мелких ветвей легочной артерии.

ЧСС - 80 уд./мин, PQ - 0,16 с, QRS - 0,09 с, QT - 0,36 с, ∠α=-32°.

Ритм предсердный. Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса. Острая перегрузка правого желудочка

Дополнительный материал

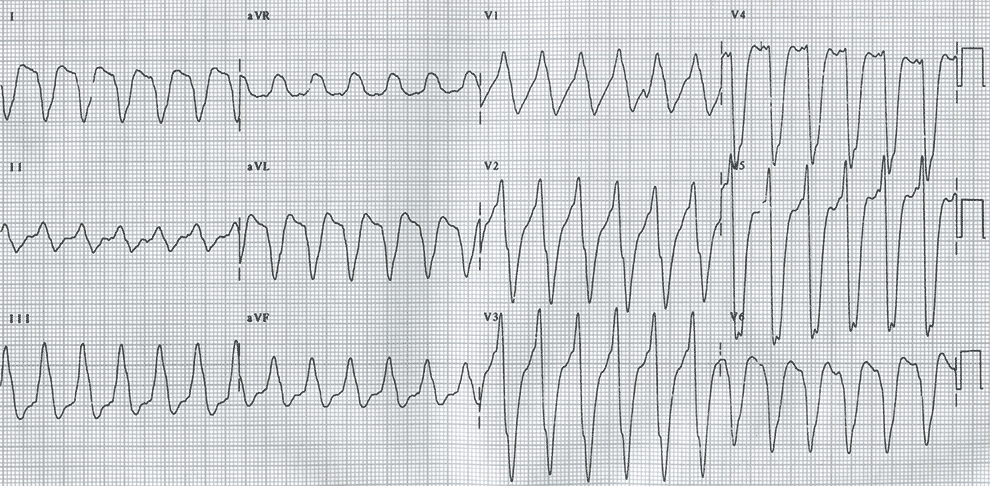

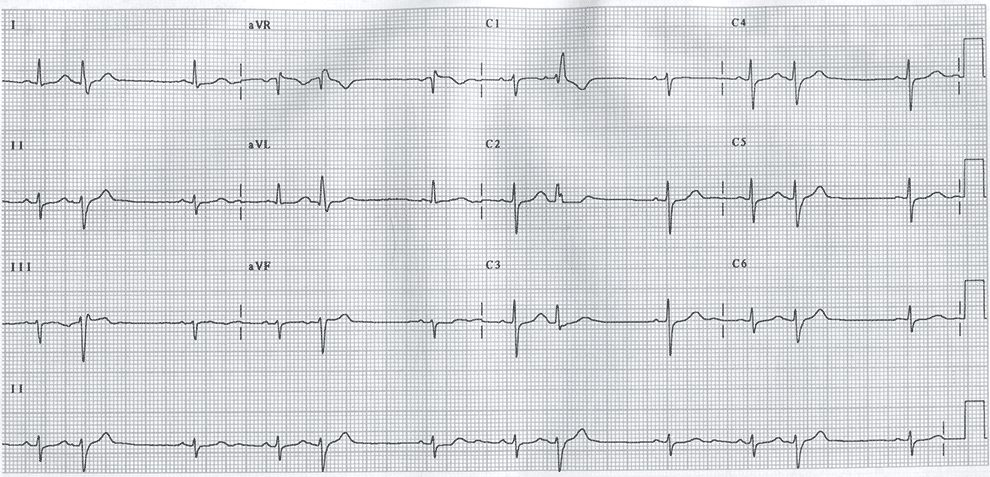

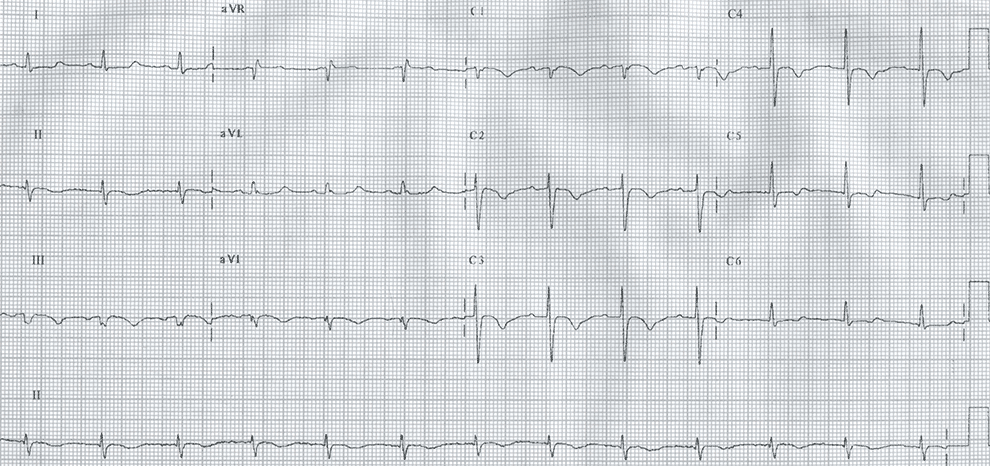

Клинический случай 6. ЭКГ расшифровка. ЭКГ больного Д., 24 года, с вегетативной дистонией

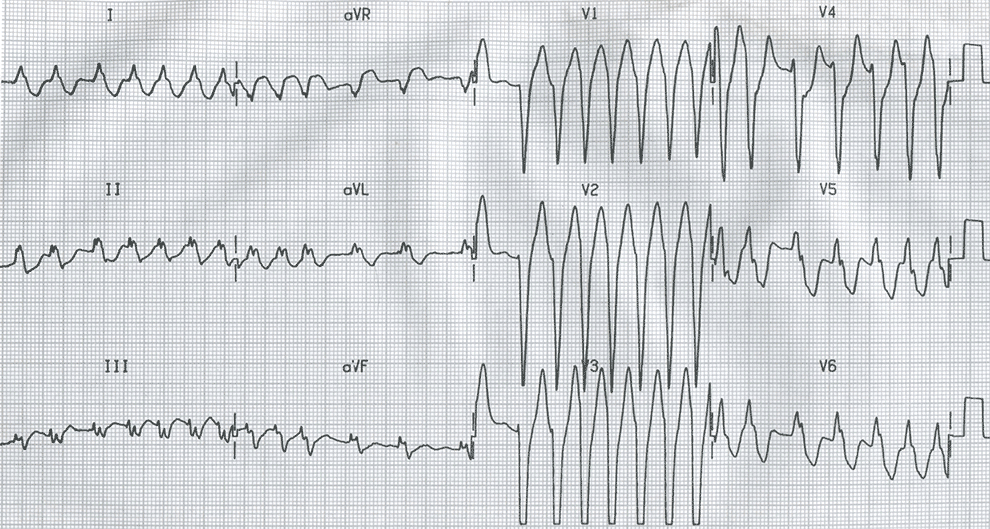

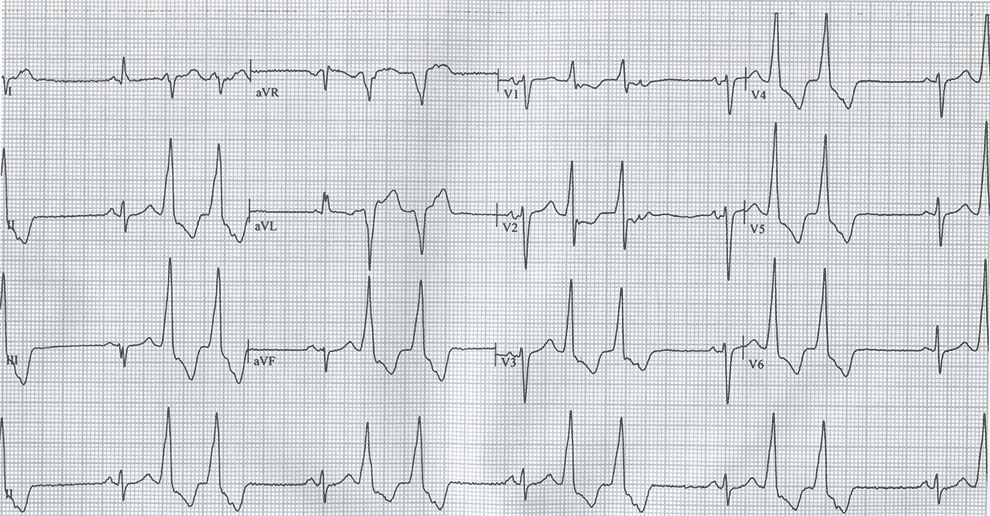

Клинический случай 7. ЭКГ расшифровка. ЭКГ Больной Ф., 64 года, с пароксизмальной тахикардией

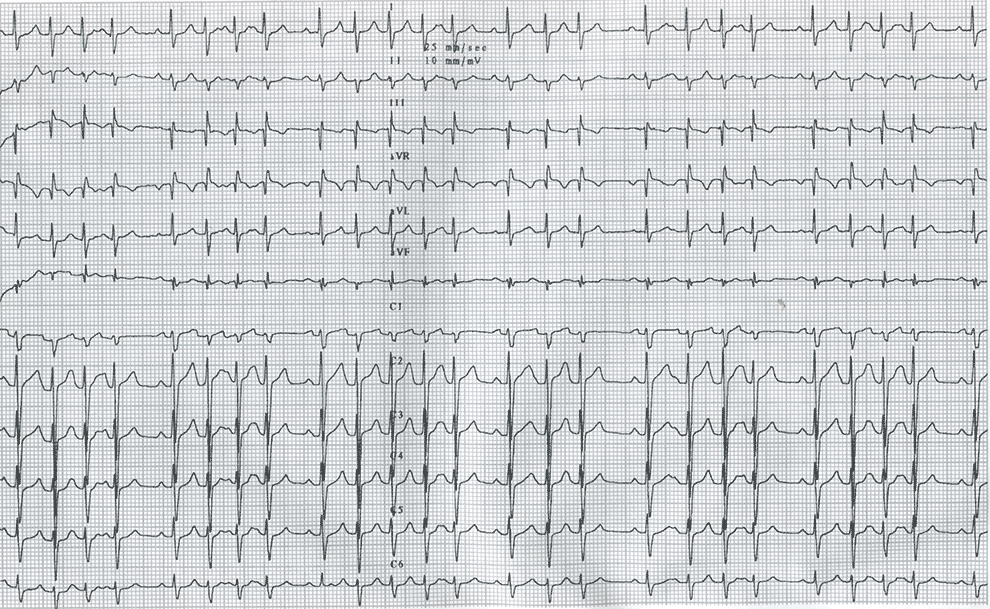

Книга "Атлас электрокардиограмм с унифицированными заключениями"

Авторы: Домницкая Т. М., Аксенова Г. А., Грачева О. А.

Грамотная трактовка электрокардиографических феноменов имеет определяющее значение в клинической практике для отработки тактики лечения больного. В настоящем атласе электрокардиограмм с унифицированными заключениями представлены электрокардиографические изменения по всем основным синдромам, приведен анализ нарушений ритма и проводимости, гипертрофий различных отделов сердца, инфаркта миокарда и др. Четко сформулированы электрокардиографические заключения и их синонимы, конкретно приведены электрокардиографические критерии различных вариантов патологии сердца. Настоящее издание представляет собой иллюстрированное практическое пособие по электрокардиографии. Книга предназначена для специалистов функциональной диагностики, кардиологов поликлиник и стационаров, участковых терапевтов, а также может быть рекомендована студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам по специальности кардиология и функциональная диагностика. Атлас подготовлен сотрудниками отделения функциональной диагностики Центральной клинической больницы УД Президента РФ: заведующей отделением д.м.н., профессором Т. М. Домницкой, заведующей кабинетом электрокардиографии к.м.н. Г. А. Аксеновой, врачом отделения к.м.н. О. А. Грачевой.

Содержание книги "Атлас электрокардиограмм с унифицированными заключениями" - Домницкая Т. М., Аксенова Г. А., Грачева О. А.

Синусовый ритм

Нарушения функции синусового узла

Выскальзывающие эктопические ритмы и сокращения

Экстрасистолия

Пароксизмальные и хронические тахикардии

Парасистолия

Синдромы предвозбуждения желудочков и укороченного интервала P-Q

Фибрилляция и трепетание предсердий

Фибрилляция и трепетание желудочков

Нарушения проведения импульсов

Нарушения внутрижелудочкового проведения, блокады ветвей и ножек пучка Гиса

Блокады одной ветви пучка Гиса

Блокады двух ветвей пучка Гиса

Блокады трех ветвей пучка Гиса

Синдром Бругада

ЭКГ при искусственном водителе сердечного ритма

Положение электрической оси сердца

Повороты сердца вокруг условных осей

Гипертрофия и перегрузка различных отделов сердца

Гипертрофия левого предсердия

Гипертрофия правого предсердия

Гипертрофия обоих предсердий

Гипертрофия левого желудочка

Гипертрофия правого желудочка

Гипертрофия левого и правого желудочков

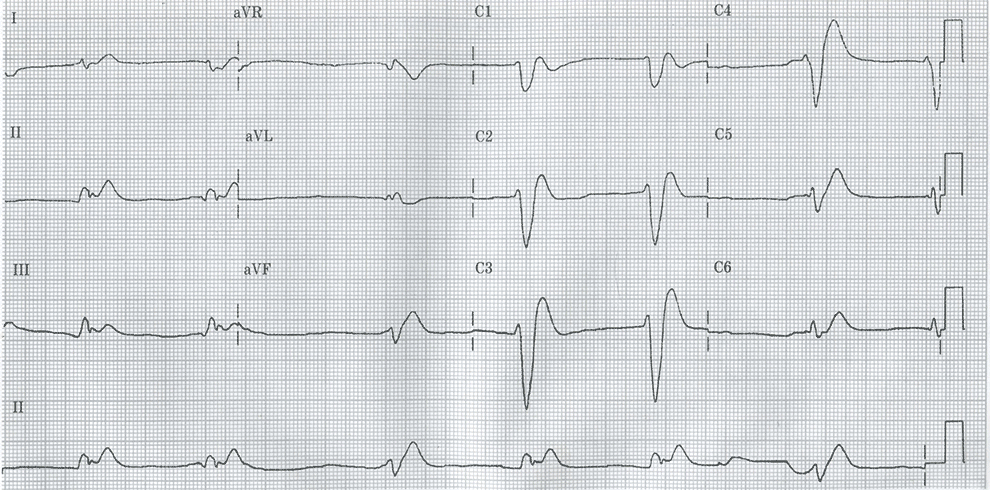

Острая перегрузка правого желудочка

Тромбоэмболия легочной артерии

Изменения ЭКГ при ишемической болезни сердца

Инфаркт миокарда

Локализация инфаркта миокарда

ЭКГ при сочетании инфаркта миокарда и блокады ветвей пучка Гиса

Синдромы поражения миокарда с изменениями зубца Т и сегмента ST

Атлас электрокардиограмм