Лекция для врачей "Остеосинтез переломов шейки бедренной кости" (отрывок из книги "Современный остеосинтез" - Набоков А. Ю.)

Остеосинтез переломов шейки бедренной кости

Переломы шейки бедренной кости возникают почти исключительно у пожилых пациентов, в подавляющем большинстве у женщин. Выраженный остеопороз у таких пациенток приводит к тому, что перелом происходит при незначительной травме, например, падении из положения стоя или прыжке с незначительной высоты. Чаще всего такие переломы происходят при прямой травме (падение на область большого вертела из положения стоя), реже — усталостные переломы шейки при обычной бытовой нагрузке, например, при спуске по лестнице или пользовании скоростным лифтом. По статистике, частота переломов шейки бедра равна 10 на 1000 населения. К факторам риска относят: прием кортикостероидов, алкоголизм, дефицит кальция и витамина Д, гиподинамию, недостаточное питание, менопаузу, хронические заболевания печени и почек, паратиреоидизм, радиотерапию на область сустава в анамнезе, хроническое переохлаждение, курение.

Анатомия

Тазобедренный сустав образован головкой бедренной кости и вертлюжной впадиной тазовой кости, причем вертлюжная впадина расположена в том месте, где встречаются три кости, составляющие тазовую кость: лонная, седалищная и подвздошная. Сустав значительно конгруэнтнее, чем гомологичный ему плечевой. Край вертлюжной впадины углубляется фиброзно-хрящевой губой, которая образует «воротник» вокруг головки бедра, стабилизируя тем самым сустав. Головка бедра укрыта в вертлюжной впадине приблизительно на 70% своей поверхности. Через щель в нижней части губы (вертлюжную вырезку) проходит поперечная связка, которая превращает вырезку в отверстие, через которое в сустав проходят сосуды. Дно вертлюжной впадины заполнено жировой тканью, служащей амортизатором, в центре впадины имеется ямка, где крепится круглая связка тазобедренного сустава, которая сустав никак не стабилизирует, а только подводит сосуды к небольшой области головки вокруг ямки, одновременно также служа амортизатором. Синовиальная оболочка начинается от края суставной впадины и крепится на бедренной кости спереди по межвертельной линии, сверху — по основанию шейки, сзади — наискось приблизительно на середине шейки, снизу — на основании шейки. Сустав укреплен следующими связками:

- спереди — подвздошно-бедренная (Бертиниева) связка, самая прочная связка человеческого тела (до 350 кг на разрыв), вплетается в капсулу сустава. В англоязычной литературе известна также как Y-образная связка, так как идет от передненижней подвздошной ости двумя пучками, верхним и передним, которые крепятся соответственно к передним поверхностям оснований большого и малого вертелов;

- снизу — лонно-бедренная связка, вплетается в капсулу сустава, начинается на верхней ветви лонной кости и крепится двумя пучками к малому вертелу;

- сзади — седалищно-бедренная связка, вплетается в капсулу сустава, начинается от седалищного бугра и крепится к задней поверхности большого вертела;

- круговая связка (zona orbicularis) — начинается на передненижней подвздошной ости вместе с Бертиниевой связкой, далее спускается на шейку бедра, интимно сплетается с капсулой сустава и кольцевидно охватывает шейку. Служит для подвешивания головки и удержания ее в суставе. Составляет единое целое с сумкой сустава, поэтому часто называется не «связкой», а именно «зоной».

Шейка бедренной кости соединяется с диафизом под углом, составляющим в среднем от 125 до 135°, который называется шеечно-диафизарным (ШДУ). У женщин он в целом несколько меньше в связи с большей шириной таза. У новорожденных этот угол гораздо больше (около 150°), затем он уменьшается по мере роста нагрузки на сустав. Угол призван способствовать наиболее рациональной передаче нагрузки с таза на бедренную кость. Антеверсия шейки бедра у взрослых в среднем составляет 12° (угол между осями шейки и мыщелков бедренной кости).

Величина шеечно-диафизарного угла оказывает определенное влияние на архитектуру шейки и подвертельной области, в частности на толщину кортикального слоя. При малом угле (примерно 122°) компактное вещество в области медиальной стенки шейки имеет одинаковую толщину. Наоборот, при относительно большом ШДУ (порядка 135-137°) толщина компактного вещества уменьшается от подвертельной области в сторону шейки. Эти факты могут иметь значение при возникновении переломов шейки.

При морфометрических исследованиях препаратов шейки бедра было установлено, что ширина канала шейки бедренной кости в среднем равна 11-15 мм, причем в субкапитальном отделе 13-15 мм, а в трансцервикальном и базальном отделах — 11-12 мм. На поперечных распилах канал шейки бедренной кости имеет форму овала, уплощенного спереди, причем внутренние размеры канала в трансцервикальном отделе в среднем составляют по горизонтали 11-15 мм, по вертикали — 29-35 мм. Все эти данные, несомненно, важны при планировании вмешательства и подборе фиксатора.

Вокруг тазобедренного сустава имеется несколько сумок:

- сумка большого вертела, большая, часто многокамерная, расположена между большим вертелом и большой ягодичной мышцей;

- подвздошная сумка, расположена между передней поверхностью капсулы и подвздошно-поясничной мышцей, в 15% случаев соединяется с полостью сустава;

- седалищно-ягодичная сумка, расположена над бугром седалищной кости.

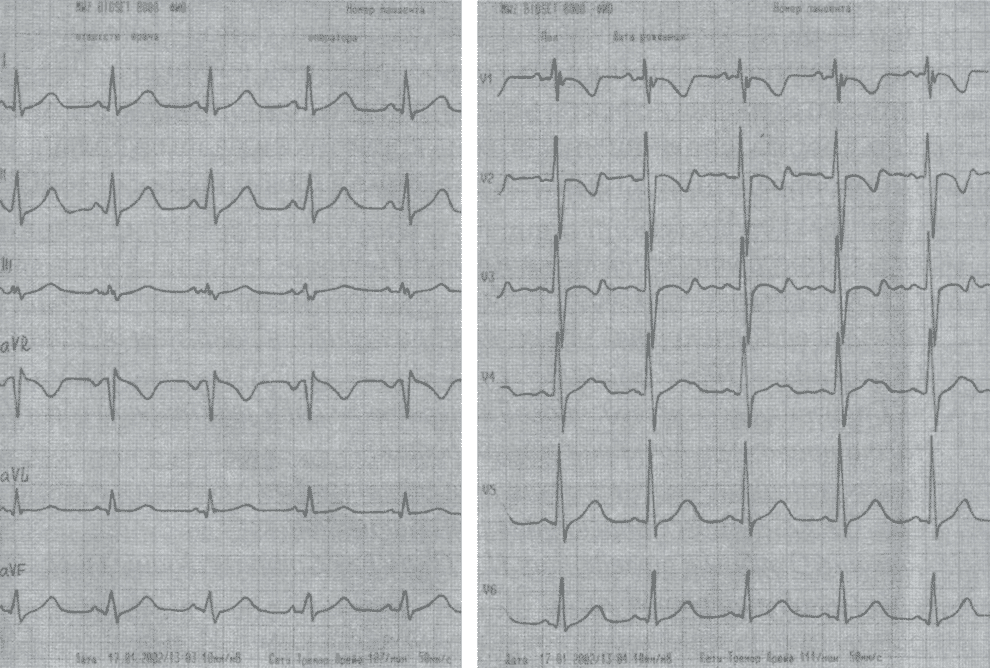

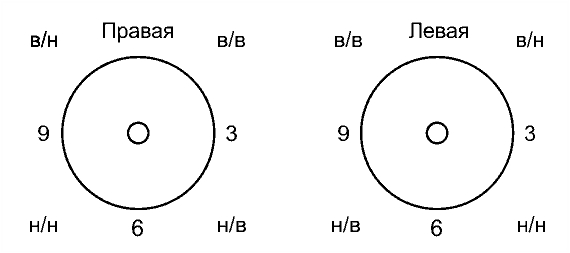

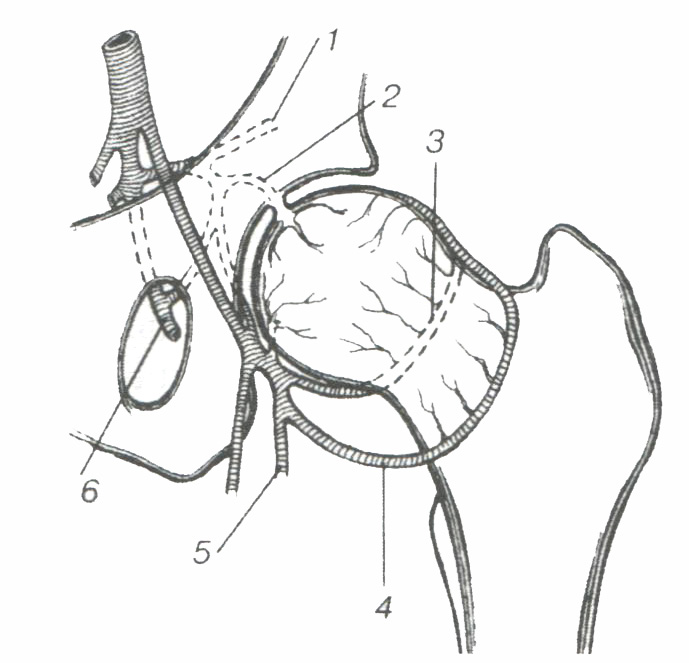

Кровоснабжение вертельной области бедренной кости (рис. 9.1):

Рис. 9.1. Кровоснабжение головки и шейки бедренной кости [по Berquist Т.Н., 1992]: 1 — нижняя ягодичная артерия; 2 — артерия круглой связки; 3 — медиальная артерия, огибающая шейку бедра; 4 — латеральная артерия, огибающая шейку бедра; 5 — глубокая артерия бедра; 6 — запирательная артерия

От бедренной артерии отходит глубокая артерия бедра, которая затем делится на медиальную и латеральную артерии, огибающие бедро, а также питающую артерию. Головка бедра кровоснабжается из трех источников: 1) медиальной артерии, огибающей шейку бедра (основной источник кровоснабжения головки); 2) латеральной артерии, огибающей шейку бедра, питает нижний сегмент головки; 3) артерии круглой связки которая у взрослых большого значения не имеет, является задней ветвью запирательной артерии.

Биомеханика

Бедренная кость — самая длинная и прочная у человека, ее длина варьирует от 405 до 530 мм (мужчины) и от 376 до 480 мм (женщины). Наружный диаметр диафиза составляет в среднем 2,4 см, внутренний диаметр канала — 1,2 см (т.е. кортикальный слой имеет толщину в 6 мм). Выдерживает компрессию до 7700 кг, прочность на разрыв — до 5600 кг. По задней поверхности проходит шероховатая линия, являющаяся местом крепления мощных мышц бедра. У взрослого эта линия развивается в костный выступ (так называемый пилястр), с биомеханической точки зрения, представляющий собой ребро жесткости, значительно укрепляющее кость. Величина и положение этого пилястра четко соотносится с направлением тяги мышц и меняется вместе с ним с течением времени. Тазобедренный сустав, подобно плечевому, имеет 3 оси вращения; в соответствии с этим в нем возможны движения: сгибание- разгибание, приведение-отведение, ротация внутрь (соответствует пронации) и ротация кнаружи (соответствует супинации). Объем движений следующий: сгибание — 105-110°, разгибание — 15-25° (сильно зависит от тренированности), отведение — 50°, приведение — 30° (в сумме 80°), пронация — 45°, супинация — 45°. Возможно также вращение в суставе (циркумдукция). При отведении бедра в среднем положении большой вертел упирается в крышу вертлюжной впадины, при отведении в положении супинации этого не происходит, и объем отведения значительно увеличивается.

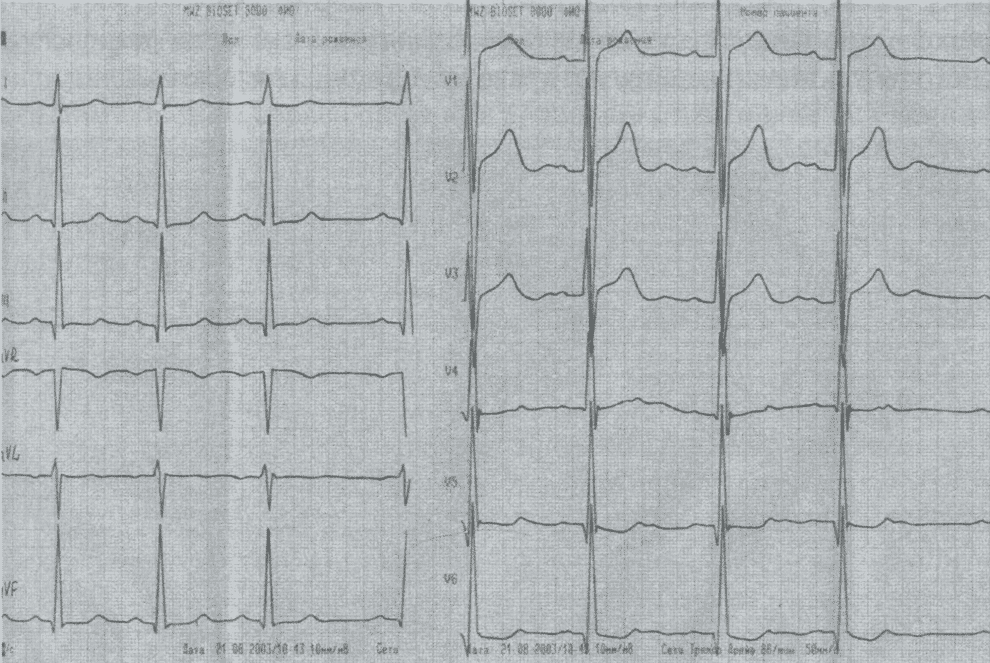

Подвертельная область бедра испытывает не только осевые нагрузки, но и значительные изгибающие усилия из-за эксцентричной нагрузки на головку бедра (рис. 9.2). Измерения in vivo подтвердили данные Pauwel и АО, что вертикальная нагрузка приводит к компрессии медиального кортикального слоя и растяжению латерального. Полоса кортикальной кости по нижнемедиальной поверхности шейки и подвертельной области, принимающая на себя главную компрессирующую нагрузку, названа дугой Адамса. Разные авторы указывают, что медиальные компрессирующие силы значительно превосходят по величине латеральные растягивающие силы.

Рис. 9.2. Эксцентричное распределение нагрузок на подвертельную область бедра, пунктиром отмечена нейтральная зона, не испытывающая напряжений при нагрузке на головку бедра. Компрессия медиального кортикального слоя и растяжение латерального

Учет такой асимметричной нагрузки на кость важен при выборе устройства для остеосинтеза подвертельных переломов, а также для понимания причин осложнений и их профилактики. Факторами, определяющими качество репозиции и стабильность фиксации, являются (в порядке значимости): степень оскольчатости, уровень перелома, характер и направление линии излома.

Классификация

Переломы шейки бедра могут быть субкапитальными (более частый вид), медиальными (чрезшеечными) и базальными, которые часто интерпретируются как межвертельные.

Существует несколько классификаций переломов шейки бедренной кости. Наиболее востребованной в практике остается классификация Pauwel, которая основана на измерении угла, образуемого отломками. Угол измеряют на стандартном переднезаднем снимке, причем для измерений используют линию излома на более стабильном дистальном отломке. Соединяют прямой линией верхнюю и нижнюю крайние точки дистального отломка, после чего проводят горизонталь. Со гласно этой классификации, к типу 1 относится перелом с углом к горизонтали не более 30°, тип 2 имеет угол от 30 до 70, тип 3 — более 70°, т.е. почти вертикальные. Таким образом, чем вертикальнее ход линии перелома, тем более нестабильным он считается, и наоборот, чем горизонтальнее линия, тем более характерна тенденция к вколочению и стабильности отломков.

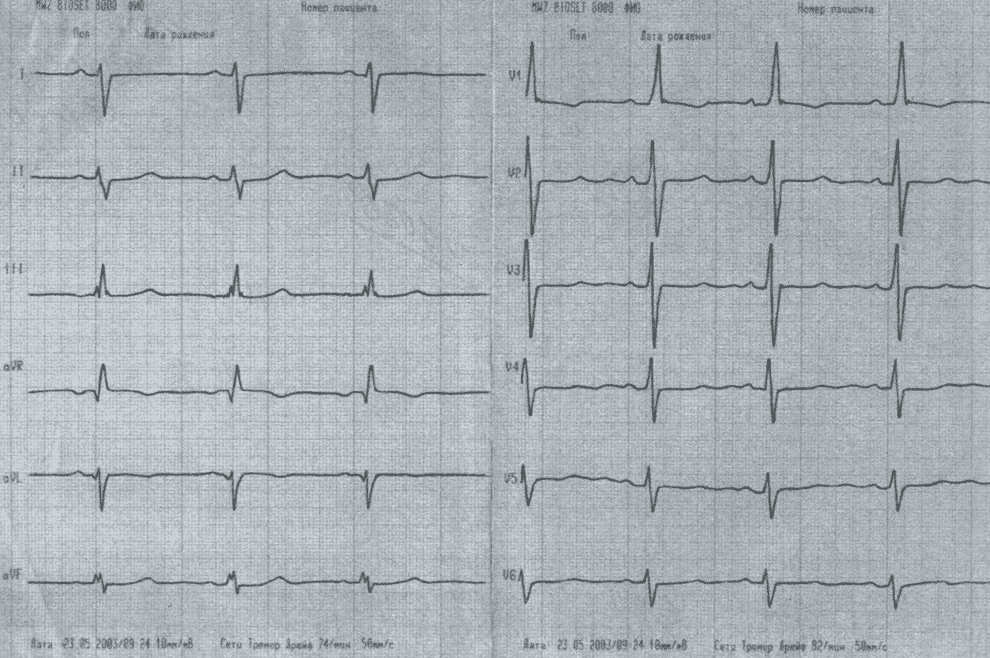

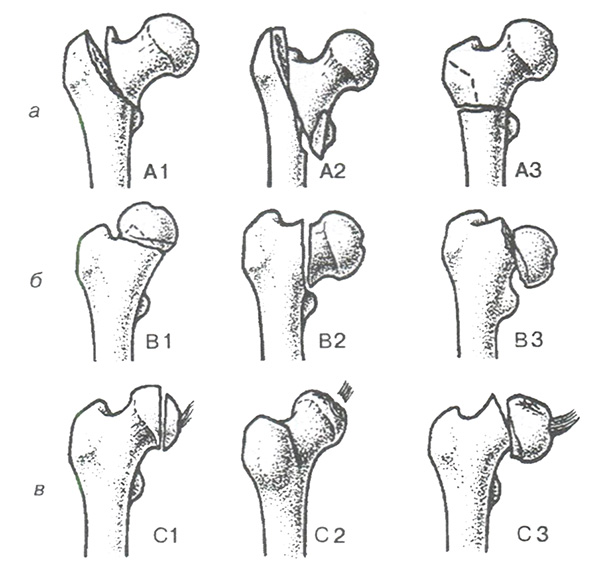

Рис. 9.3. Классификация переломов проксимального отдела бедренной кости по М. Muller: а переломы вертельной области бедра; б — переломы шейки бедра; в — переломы головки бедренной кости

Классификация переломов проксимального отдела бедренной кости по М. Muller (рис. 9.3):

A. Переломы вертельной области бедра:

А1 — простые чрезвертельные переломы.

А2 — многооскольчатые чрезвертельные переломы.

АЗ — межвертельные и подвертельные переломы со смещением.

B. Переломы шейки бедра:

В1 — субкапитальные с небольшим смещением (угол не более 15°).

В2 — чрезшеечные переломы.

ВЗ — субкапитальные переломы со значительным смещением.

C. Переломы головки бедренной кости:

С1 — отрыв (отщепление) фрагмента головки бедра.

С2 — вдавление (импрессия) фрагмента головки бедра.

СЗ — комбинация перелома шейки и головки бедра.

За рубежом применяется также классификация по Garden, которая основана на оценке степени смещения отломков. Степень 1 — неполные переломы, при которых медиальные (нижние) трабекулы шейки интактны. Степень 2 — полный перелом шейки без смещения. Степень 3 характеризуется незначительным смещением и, наконец, степень 4 — полным смещением. Однако надежно разграничить переломы типа 1 и 2, а также 3 и 4 очень трудно, поэтому многие авторы объединяют их в две большие группы (со смещением и без такового), тем более что методы лечения для них практически одинаковы. Авторы [DeLee, 1991; Keller, Littenberg, 1994] приводят данные о частоте асептических некрозов в этих группах: без смещения — 5,9%, со смещением — 34,5%, поэтому неудивительно, что многие считают первичное однополюсное эндопротезирование вполне рациональным методом лечения переломов второй группы.

Рентгенологическое исследование

При исследовании тазобедренного сустава очень важно сразу получить «правильный» и информативный снимок, пригодный для предоперационного планирования (в случае принятия решения об операции). Основных укладок для изучения тазобедренного сустава три: прямая переднезадняя проекция, запирательная и аксиальная. При выполнении прямой проекции стопу травмированной конечности рекомендуется ротировать в нейтральное положение (I палец ориентирован вертикально) для получения четкого изображения линии излома на дистальном отломке бедренной кости.

Запирательная проекция по Judet: кассету подкладывают под ягодицу здоровой стороны. Таз наклоняют под углом 45°в здоровую сторону, центральный пучок отвесно центрируют на головку травмированной бедренной кости. В этой проекции четко визуализируется вертельная область бедра, головка почти не затенена краями вертлюжной впадины. Признаком правильности проекции является фронтальное изображение запирательного отверстия тазовой кости на пораженной стороне.

При сложных многокомпонентных травмах со смещением отломков показано КТ-исследование тазобедренного сустава с последующей трехмерной реконструкцией изображения. Для планирования оперативного вмешательства при таких травмах стандартным решением является получение обзорного переднезаднего снимка таза и обоих тазобедренных суставов, причем бедренные кости должны быть в одинаковом положении (степени ротации, см. выше) и прослеживаться как минимум на 10 см ниже малого вертела.

На фронтальном снимке измеряются следующие размеры: диаметр обеих головок бедра, угол Виберга, в норме равный 26- 30° (измеряется как угол между вертикалью, проведенной через геометрический центр головки, и линией, соединяющей этот центр и крайнюю точку крыши вертлюжной впадины), наклон крыши вертлюжной впадины (угол между горизонталью и линией, соединяющей медиальный и латеральный края впадины).

Стандартный алгоритм исследования тазобедренного сустава в положении пациента лежа:

А. Осмотр:

- состояние кожи;

- припухлости и деформации;

- вынужденное положение конечности;

- тест Томаса*;

- сравнение длины конечностей (истинная и кажущаяся длина**), симметричность.

Б. Пальпация:

- передняя суставная щель;

- большой вертел;

- седалищный бугор.

Г. Оценка объема движений:

- объем сгибания и разгибания;

- объем отведения и приведения;

- объем наружной и внутренней ротации (супинация и пронация).

Показания к остеосинтезу

Лечение вколоченных переломов шейки бедра довольно противоречиво. Если пациент может ходить не испытывая боли без посторонней помощи в течение первых двух дней после травмы, то имеется более 80% вероятности сращения без операции. Некоторые авторы рекомендуют все же произвести фиксацию такого перелома одиночным стержнем во избежание смещения. Также могут быть применены канюлированные винты или устройства с динамическим компрессирующим винтом (см. ниже).

Варианты лечения переломов 3-4-й степени по Gardner: репозиция и остеосинтез перелома шейки бедренной кости, а также одно- или двухполюсное (тотальное) эндопротезирование. В последние годы все большее предпочтение отдается именно первичному эндопротезированию, как экономически более выгодному виду лечения (особенно это касается пожилых пациентов, у которых и до травмы имелись дегенеративные поражения сустава). Наличие сочетанных переломов на одной стороне и необходимость быстрой мобилизации пациента являются дополнительным показанием к операции.

___________

*Тест Томаса — для исключения влияния поясничного лордоза на объем сгибания в тазобедренном суставе. Здоровый сустав сгибают до угла 90°, устраняя таким образом лордоз, после чего измеряют объем сгибания и разгибания на исследуемой стороне.

**Истинная длина конечности измеряется от передневерхней подвздошной ости до медиальной лодыжки. Если одна конечность находится в вынужденном положении (имеются контрактуры), то необходимо перед измерением придать здоровой ноге такое же положение. Значимым считается различие более 1 см.

Кажущаяся длина конечности измеряется от медиальной лодыжки до фиксированной точки на туловище (мечевидный отросток предпочтительнее, чем пупок, так как является более «фиксированной» точкой).

Показания к первичному однополюсному эндопротезированию при переломах шейки бедра (по DeLee):

- переломы со смещением у пациентов пожилого возраста (старше 75 лет);

- ослабленные или истощенные пациенты, которые могут не выдержать постельного режима;

- патологические переломы;

- переломы, сочетанные с вывихом в тазобедренном суставе;

- пациент, не склонный к сотрудничеству;

- неудачная попытка остеосинтеза.

Противопоказания к эндопротезированию:

Абсолютные:

- остеомиелит таза или бедренной кости на стороне перелома;

- тяжелый локальный остеопороз, когда следует предполагать миграцию или усталостный перелом диафиза бедра (особенно в сочетании с ожирением пациента);

- изменение анатомии проксимального отдела бедра в результате предшествующих вмешательств (например, корригирующая остеотомия);

- отрузия ацетабулюм (имеющаяся или угрожающая). Относительные:

- фокальная инфекция (мочеполовая, легочная, кожная), которую следует лечить до, во время и после имплантации;

- психоневрологические расстройства, препятствующие соблюдению пациентом предписанного режима и ограничений нагрузки;

- другие заболевания, исключающие активную ходьбу на протезированной конечности;

- выявленные аллергические реакции на металл или цемент.

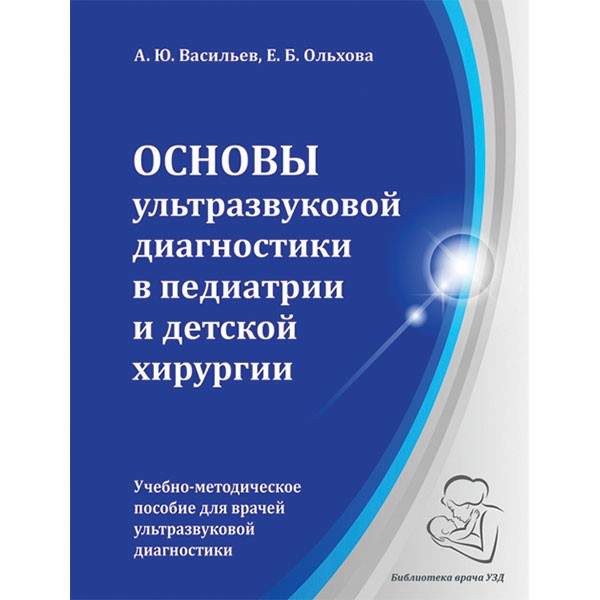

Вы читали отрывок из книги "Современный остеосинтез" - Набоков А. Ю.

Купить книги по травматологии и ортопедии в интернет-магазине медицинской литературы shopdon.ru

Книга "Современный остеосинтез"

Автор: Набоков А. Ю.

В настоящем издании приведены новые системы остеосинтеза и оригинальные методики их применения. Описаны методики использования давно известных фиксаторов, но, к сожалению, часто применяемых неправильно или не по показаниям. Типовые клинические ситуации, встречающиеся в практике современного врача-травматолога, анализируются в плане выбора оптимального метода остеосинтеза или конкретной конструкции. Книга разбита на разделы, посвященные лечению переломов определенных анатомических областей.

Вначале каждого раздела приводятся краткие сведения по анатомии и биомеханике данной области, имеющие значение для понимания способов остеосинтеза и особенностей конструкции фиксаторов, после чего кратко описываются методы обследования пациента с повреждениями данной области. Основное внимание уделено описанию методик остеосинтеза наиболее типичных переломов данной области различными погружными устройствами.

В ряде разделов приводятся наиболее типичные технические ошибки остеосинтеза и методы их предупреждения.

Для травматологов, хирургов, студентов медицинских вузов.

Купить книги по травматологии и ортопедии в интернет-магазине медицинской литературы shopdon.ru

Содержание книги "Современный остеосинтез" - Набоков А. Ю.

1. Современная травматология: что изменилось

2. Современные погружные устройства для остеосинтеза и особенности их применения

2.1. Общие вопросы

2.2. Пластины

2.2.1. Прямые пластины

2.2.2. Пластины специальной формы

2.3. Винты

2.3.1. Кортикальные винты

2.3.2. Спонгиозный винт

2.3.3. Лодыжечный винт

2.3.4. Особенности дизайна винтов

2.3.5. Особые виды винтов

2.4. Гайки

2.5. Шайбы

2.6. Ортопедические скобки

2.7. Проволочные серкляжи

2.8. Интрамедуллярные гвозди и стержни

2.8.1. Гвоздь Ender

2.8.2. Стержень Rush

2.8.3. Стержень Sampson

2.8.4. Гвоздь Kuntscher

2.8.5 Гвоздь Zickel

2.8.6. Фиксирующиеся интрамедуллярные устройства

2.9. Комбинированные устройства динамической компрессии

Верхняя конечность

3. Остеосинтез переломов верхней трети плечевой кости

3.1. Анатомия и биомеханика

3.1.1. Сумки плечевого сустава

3.1.2. Слои области плечевого сустава

3.1.3. Сосуды и нервы

3.1.4. Объем движений в плечевом суставе

3.2. Рентгенологическое исследование

3.2.1. Контрастные исследования плечевого сустава

3.2.2. Рентгенологическая семиотика

3.3. Механизм повреждения

3.4. Классификация

3.5. Стандартный алгоритм исследования плечевого сустава

3.6. Сроки оперативного вмешательства

3.7. Оперативные доступы к плечевому суставу

3.7.1. Передний дельтовидно-пекторальный доступ

3.7.2. Верхнелатеральный (трансакромиальный) доступ по доступ по McLaughlin

3.7.3. Чрездельтовидный доступ

3.7.4. Репозиция

3.8. Методы остеосинтеза

3.9. Ушивание раны

3.10. Послеоперационный период

4. Остеосинтез переломов диафиза плечевой кости

4.1. Анатомия

4.2. Биомеханика

4.3. Классификация

4.4. Показания к хирургическому лечению

4.4.1. Невозможность закрытой репозиции

4.4.2. Невозможность удержания репонированного перелома

4.4.3. Повреждения грудной клетки

4.4.4. Двухсторонний перелом плеча

4.4.5. Множественные повреждения

4.4.6. Сосудистые повреждения

4.4.7. Повреждения нервов

4.4.8. Перелом диафиза, сочетанный

с внутрисуставным

4.4.9. Открытые переломы плеча

4.5. Оперативные доступы

4.6. Методы остеосинтеза

4.6.1. Остеосинтез пластинами

4.6.2. Интрамедуллярный остеосинтез

4.7. Послеоперационный период

5. Остеосинтез переломов нижней трети плечевой кости

5.1. Анатомия

5.2. Биомеханические сведения

5.3. Классификация

5.4. Рентгенологическое исследование

5.5. Простые переломы

5.6. Сложные переломы

5.7. Факторы, влияющие на выбор метода лечения

5.8. Показания к хирургическому лечению

5.8.1. Открытый перелом

5.8.2. Сосудистые повреждения

5.8.3. Множественные и сочетанные переломы и повреждения

5.8.4. Сроки оперативного вмешательства

5.8.5. Обследование пациента

5.9. Планирование операции

5.10. Хирургическое лечение

5.10.1. Доступы к надмыщелкам плечевой кости

5.10.2. Доступ и выделение дистальной части плечевой кости

5.10.3. Техника репозиции и остеосинтеза надмыщелковых (чрезмыщелковых) переломов

5.10.4. Остеосинтез Т- и У-образных переломов

5.10.5. Послеоперационный период

6. Остеосинтез переломов локтевого отростка

6.1. Анатомия

6.2. Классификация

6.3. Клинический анализ

6.3.1. Внутрисуставные переломы

6.3.2. Внесуставные переломы

6.4. Методы остеосинтеза

6.5. Хирургическое лечение

6.6. Послеоперационный период

7. Остеосинтез переломов головки лучевой кости

7.1. Анатомия и биомеханика

7.2. Классификация

7.3. Клинический анализ и выбор метода лечения

7.4. Хирургическое лечение

7.4.1. Многооскольчатые переломы

7.4.2. Вколоченные переломы

7.4.3. Эндопротезирование головки луча

7.5. Послеоперационный период

8. Остеосинтез переломов костей предплечья

8.1. История вопроса

8.2. Анатомия и биомеханика

8.3. Классификации

8.4. Рентгенологическое исследование

8.5. Хирургическое лечение

8.5.1. Показания к хирургическому лечению

8.5.2. Сроки оперативного вмешательства

8.5.3. Оперативное вмешательство

8.5.4. Оперативные доступы

8.5.5. Фиксация переломов костей предплечья пластинами

8.5.6. Послеоперационный период

8.5.7. Интрамедуллярная фиксация переломов костей предплечья

8.5.8. Типы применяемых интрамедуллярных устройств

8.5.9. Техника интрамедуллярной фиксации переломов костей предплечья

8.5.10. Осложнение остеосинтеза

8.5.11. Удаление фиксаторов

Купить книги по травматологии и ортопедии в интернет-магазине медицинской литературы shopdon.ru

II Нижняя конечность

9. Остеосинтез переломов шейки бедренной кости

9.1. Анатомия

9.2. Биомеханика

9.3. Классификация

9.4. Рентгенологическое исследование

9.5. Показания к остеосинтезу

9.6. Оперативные доступы

9.7. Хирургическое лечение

9.7.1. Планирование операции

9.7.2. Оперативное вмешательство

9.7.3. Послеоперационный период

10. Остеосинтез переломов вертельной области бедренной кости

10.1. Клинический анализ

10.2. Классификация

10.3. Рентгенологическое исследование

10.4. Хирургическое лечение

10.4.1. Методы остеосинтеза

10.4.2. Предоперационное планирование

10.4.3. Оперативное вмешательство

10.4.4. Послеоперационный период

11 Остеосинтез переломов диафиза бедренной кости

11.1. Анатомия и биомеханика

11.2. Классификация

11.3. Рентгенологическое исследование

11.4. История вопроса и факторы, влияющие на выбор метода лечения

11.5. Хирургическое лечение

11.5.1. Оперативное вмешательство

11.5.2. Методы фиксации перелома

11.5.3. Послеоперационный период

12. Остеосинтез переломов надмыщелков бедренной кости

12.1. Классификация

12.2. Анатомия коленного сустава

12.2.1. Мениски

12.2.2. Хирургическая анатомия дистального отдела бедра

12.3. Биомеханика

12.4. Хирургическое лечение

12.4.1. Показания к операции

12.4.2. Сроки

12.4.3. Рентгенологическое исследование

12.4.4. Предоперационное планирование

12.4.5. Укладка пациента

12.4.6. Оперативные доступы

12.4.7. Техника репозиции и остеосинтеза

12.4.8. Применение метилметакрилата

12.4.9. Послеоперационный период

13. Остеосинтез переломов надколенника

13.1. Анатомия

13.2. Морфологические и биомеханические последствия перелома надколенника

13.3. Классификация

13.4. Рентгенологическое исследование

13.5. Хирургическое лечение

13.5.1. Оперативные доступы

13.5.2. Остеосинтез проволочной петлей-стяжкой

13.6. Послеоперационный период

14. Остеосинтез переломов плато большеберцовой кости

14.1. Хирургическая анатомия плато большеберцовой кости

14.2. Классификация

14.3. Типы переломов по Schatzker и показания к хирургическому лечению

14.4. Клинический анализ

14.5. Оперативные доступы и техника фиксации

14.5.1. Укладка пациента

14.5.2. Методика репозиции и остеосинтеза

14.5.3. Тактика при повреждении связок и менисков

15. Остеосинтез переломов диафиза большеберцовой кости

15.1. Анатомия и биомеханика

15.2. Классификация

15.3. Механизм травмы

15.4. Рентгенологическое исследование

15.5. Хирургическое лечение

15.5.1. Оперативные доступы

15.5.2. Оперативная техника

16. Остеосинтез переломов нижней трети голени

16.1. Анатомия и беомеханика

16.2. Классификация

16.3. Анализ клинической ситуации и принятие лечебного решения

16.4. Обследование пациента

16.5. Хирургическое лечение

16.6. Оперативные доступы

16.7. Оперативная техника

16.7.1. Восстановление длины и остеосинтез

малоберцовой кости

16.7.2. Реконструкция суставной поверхности большеберцовой кости

16.7.3. Пластика дефекта спонгиозным аутотрансплантатом

16.7.4. Применение Т-образной пластины по медиальной поверхности

16.7.5. Закрытие раны

17. Остеосинтез переломов лодыжечной области

17.1. Анатомия и биомеханика

17.1.1. Связочный аппарат ГС

17.1.2. Конгруэнтность ГС

17.1.3. Движения в ГС

17.1.4. Задачи лечения

17.2. Классификация и механизм травмы

17.3. Обследование пациента

17.4. Хирургическое лечение

17.4.1. Показания к хирургическому лечению

17.4.2. Хирургическая техника

17.4.3. Оперативные доступы

17.4.4. Техника и тактика остеосинтеза перелома малоберцовой кости

17.4.5. Повреждение медиальной лодыжки

17.4.6. Закрытие раны