Лекция для врачей "Показания и противопоказания к программному гемодиализу, подготовка аппарата «искусственная почка» к работе и подключение больного" (отрывок из книги "Хроническая болезнь почек. Методы заместительной почечной терапии" - Пилотович В. С.)

Показания и противопоказания к программному гемодиализу, подготовка аппарата «искусственная почка» к работе и подключение больного

Признаки терминальной стадии ХПН

Наступление терминальной стадии ХПН, независимо от причины нефросклероза, проявляется рядом клинико-лабораторных показателей, характеризующих тяжелую интоксикацию организма пациента. К ним относятся:

• общие признаки эндотоксикоза — слабость, недомогание, тошнота, рвота, головная боль, субфебрильная температура тела, нестабильная центральная гемодинамика и др.;

• нарушение водно-электролитного обмена — гипергидратация (при олигоанурии) с периферическими и полостными отеками, угроза развития отека легких, повышение или понижение (при полиурии или экстраренальных потерях) уровня калия, натрия и хлора в крови;

• нарушения азотистого баланса — мочевина сыворотки крови свыше 30 ммоль/л, креатинина свыше 1,0 ммоль/л, снижение скорости клубочковой фильтрации по эндогенному креатинину ниже 10 мл/мин (у больных сахарным диабетом и детей ниже 15 мл/мин);

• развитие декомпенсированного метаболического ацидоза — pH капиллярной крови менее 7,35, стандартного бикарбоната (SB) — ниже 20 ммоль/л, дефицита буферных оснований (BE) — меньше —10 ммоль/л;

• угрожающие клинические проявления в виде отека головного мозга и легких, уремическое коматозное или предкоматозное состояние.

Вполне естественно, что должен приниматься во внимание весь комплекс клинико-лабораторных показателей, характеризующих уремический синдром. С другой стороны, учитывая высокую частоту его развития при многих системных заболеваниях, проявления тяжелых и необратимых изменений, наступивших во многих жизненно важных органах, существует необходимость отбора пациентов для последующего лечения, т.е. выделения и противопоказаний для программного гемодиализа. Вполне понятно, что большинство из них носит относительный характер и отражает лишь ограниченность диализной службы в приеме на лечение новых групп больных. При достаточном числе диализных мест, интенсификации нагрузки аппаратуры (3—4 смены ежедневно), большом количестве трансплантаций дефицит диализных мест будет преодолен, а перечень противопоказаний будет существенно сужен.

Противопоказания к программному гемодиализу

Многие считают, что абсолютных противопоказаний к гемодиализу не должно быть. Тем не менее, сегодня проведение программного гемодиализа не представляется возможным при:

• снижении объема циркулирующей крови (гипотония вследствие потери жидкости и электролитов, профузных кровотечений, нефротического синдрома) при котором кровь в экстракорпоральный контур не пойдет;

• геморрагическом синдроме любого происхождения в связи с угрозой профузных кровотечений;

• выраженной сердечно-сосудистой или полиорганной недостаточности, при которой дополнительная нагрузка на сердце при создании АВФ может привести к остановке сердца;

• инфекционных заболеваниях любой локализации с активно текущим воспалительным процессом (в т.ч. активных формах туберкулеза внутренних органов);

• онкологических заболеваниях любой локализации с метастазированием и интоксикацией;

• нарушениях психического состояния больного.

Для сеанса программного гемодиализа требуется подключить больного с терминальной стадией ХПН к аппарату «искусственная почка». Предварительно у пациента готовится один из видов сосудистого доступа — устанавливается наружный катетер или формируется подкожная артерио-венозная фистула.

Подготовка аппаратуры к сеансу гемодиализа

Сеанс гемодиализа проводится при нахождении больного в кровати либо в полусидячем кресле с подлокотниками для фиксации конечности с артериовенозной фистулой. Аппарат «искусственная почка» располагается непосредственно у больного рядом с кроватью или креслом.

Диализное место обеспечивается подводкой электричества, магистрали с химически чистой водой от системы водоподготовки и канализационной системой для слива отработанного диализирующего раствора. Непосредственно перед сеансом готовится концентрат диализирующего раствора и в соответствующих промаркированных канистрах доставляется к аппарату «искусственная почка». Перед началом гемодиализа аппарат должен пройти обязательное автоматическое тестирование по заданной программе, обеспечивающей проверку годности всех блоков аппаратуры.

После каждой процедуры необходимо провести гигиеническую обработку поверхности аппарата «искусственная почка», дезинфекцию (декальцификацию) гидравлики.

Подключение больного к аппарату «искусственная почка»

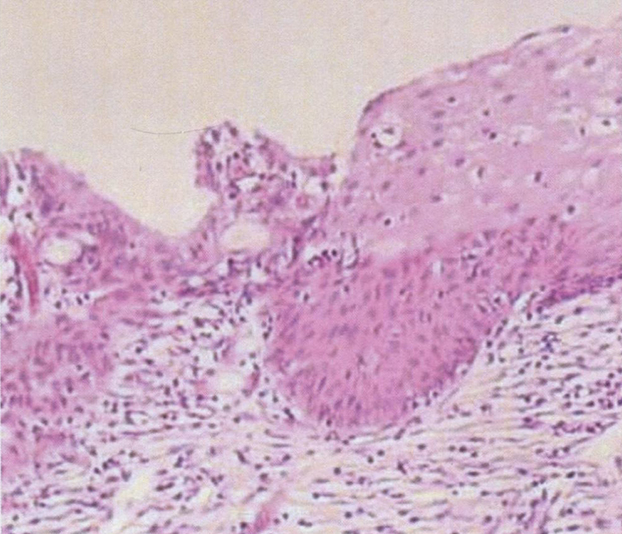

Подключение сосудов больного к магистралям аппарата «искусственная почка» должно производиться в асептических условиях. Для этого под обработанную антисептиками конечность с фистулой помещается стерильная пеленка, которой после пункции фистулы иглами и соединения их с магистралями аппарата «искусственная почка» закрывается участок сосудистого доступа.

При отсутствии особых указаний в инструкции к диализатору и заглушек на коннекторах диализирующего контура подсоединение магистралей диализирующего раствора аппарата «искусственная почка» происходит до подготовки кровопроводящего контура. Диализатор располагается в держателе вертикально так, чтобы надписи на этикетке были доступны для прочтения, и диализирующий раствор после подсоединения магистралей аппарата «искусственная почка» двигался снизу вверх. После вытеснения воздуха из контура диализирующего раствора диализатор переворачивается на 180° и подсоединяются кровопроводящие магистрали так, чтобы кровь и диализирующий раствор двигались в противотоке.

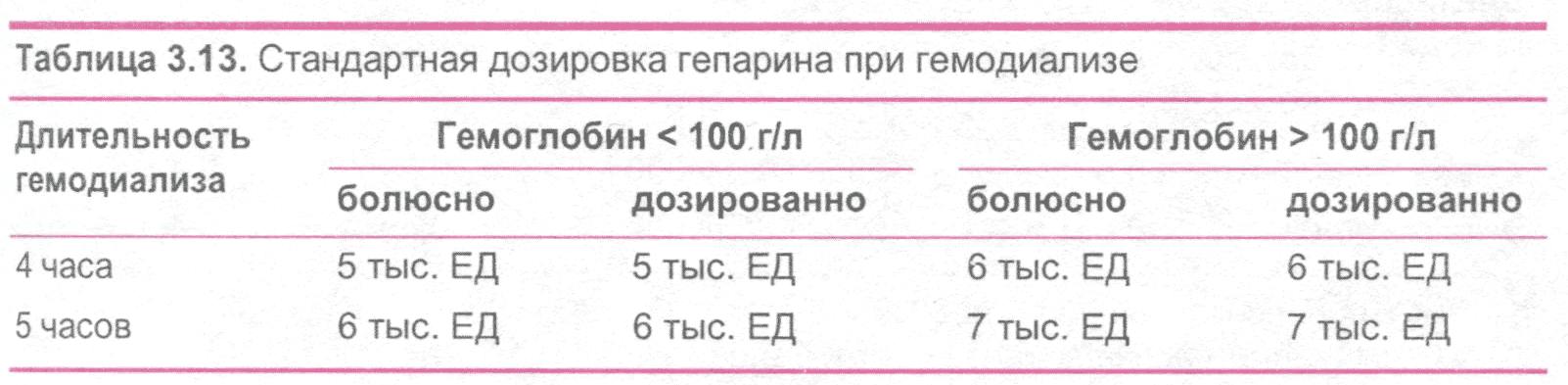

Предварительная подготовка контура кровообращения заключается в заполнении и промывании диализатора и магистралей 0,9 % раствором натрия хлорида в строгом соответствии с инструкцией по применению диализатора. Для этого артериальная магистраль подсоединяется к флакону или мешку с 1 л стерильного 0,9 % раствора натрия хлорида, в который добавляется выбранный для данного пациента антикоагулянт в дозе, равной болюсной (см. табл. 3.13 и 3.14). Включается перфузионный насос, и со скоростью 150—180 мл/мин раствор начинает поступать по артериальной линии в кровопроводящий контур диализатора, вытесняя из него воздух. Для облегчения вытеснения воздуха следует осуществлять краткие пережатия артериальной магистрали. Для удаления возможных остатков стерилизующих веществ и пластификаторов первые 300—500 мл необходимо слить. Этим обеспечивается профилактика возможных анафилактоидных реакций.

После заполнения магистралей раствором и слива первой порции производится остановка перфузионного насоса и подсоединение конца венозной магистрали к флакону или мешку с 0,9 % раствором натрия хлорида. Обороты насоса увеличиваются до 300 м/мин, и обеспечивается рециркуляция раствора в системе в течение 10—15 минут с многократным кратковременным пережатием артериальной магистрали.

Последующее заполнение магистралей и диализатора кровью пациента должно осуществляться только после тщательной промывки и вытеснения воздуха из кровопроводящего контура стерильным физиологическим раствором.

Антикоагуляция (гепаринизация) производится с учетом состояния свертывающей системы пациента, массы тела, наличия скрытых очагов кровотечения. Предпочтение отдается дозированной гепаринизации, при которой болюсно вводится часть дозы (5 тыс. ЕД), остальное вводится дозированно в течение всего диализа при помощи гепаринового насоса (табл. 3.13).

Таблица 3.13. Стандартная дозировка гепарина при гемодиализе

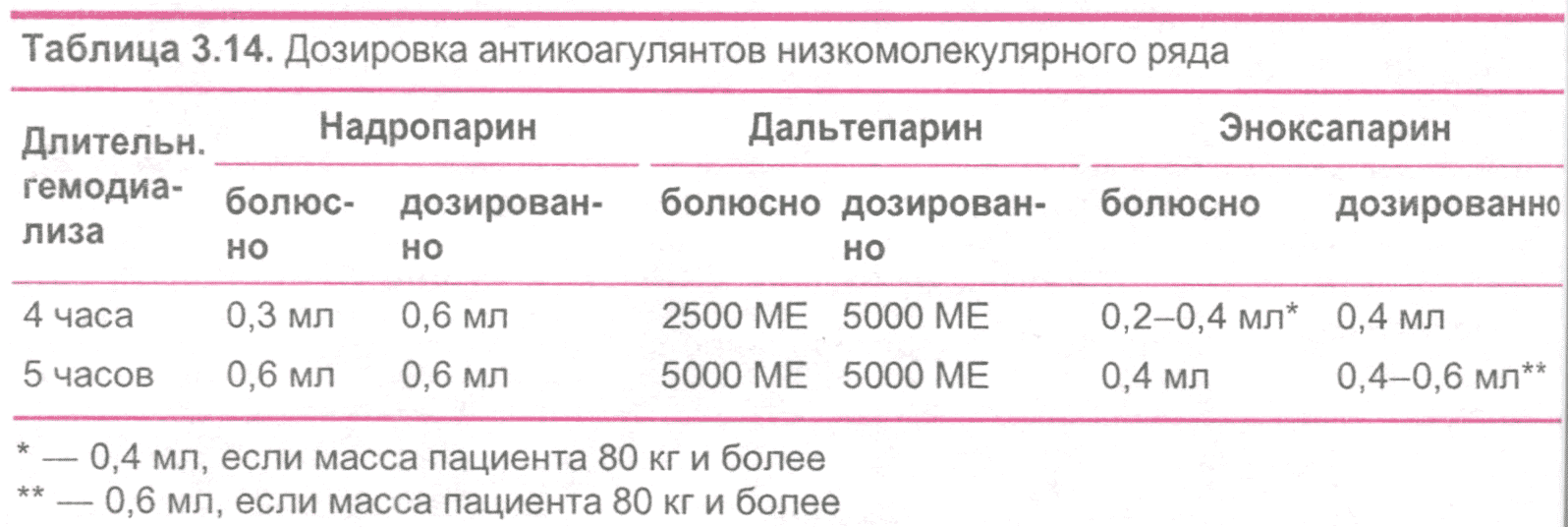

При индивидуальной непереносимости гепарина и угрозе кровотечений применяются препараты низкомолекулярного ряда — надропарина (Фраксипарин), дальтепарина (Фрагмин), эноксапарина (Клексан) — табл. 3.14.

При подключении больного к аппарату «искусственная почка» врач, проводящий гемодиализ, контролирует либо выставляет параметры скорости кровотока (200—350 мл/мин), потока диализирующего раствора (500 мл/мин), проводимости и температуры диализирующего раствора (36—38°С), времени и объема ультрафильтрации. Объем ультрафильтрации устанавливается исходя из разницы между текущей и сухой массой, которая определяется путем взвешивания пациента до и после процедуры. Время каждого сеанса диализа устанавливается исходя из расчета минимум 12 часов в неделю, в зависимости от остаточной функции почек, массы и роста, особенностей метаболизма. Чаще всего используется трехкратный режим гемодиализа в неделю по 4 часа каждый. У больных с большой массой тела, имеющих стойко повышенное АД, гиперкалиемию и другие признаки тяжелой уремии, увеличивают время диализа до 5 и даже 6 часов и/или вводят дополнительные сеансы. Основным критерием адекватности считается коэффициент Kt/V, равный величине не менее 1,2 при каждом сеансе или 3,6 в неделю.

После того, как аппарат «искусственная почка» полностью готов к работе (пройден первоначальный тест, заполнен и промыт 0,9 % раствором натрия хлорида кровопроводящий контур, вытеснен воздух из контура крови и контура диализирующего раствора) персонал приступает к подключению пациента, которое должно происходить в асептических условиях в соответствии с требованиями, регламентирующими порядок работы с кровью.

Таблица 3.14. Дозировка антикоагулянтов низкомолекулярного ряда

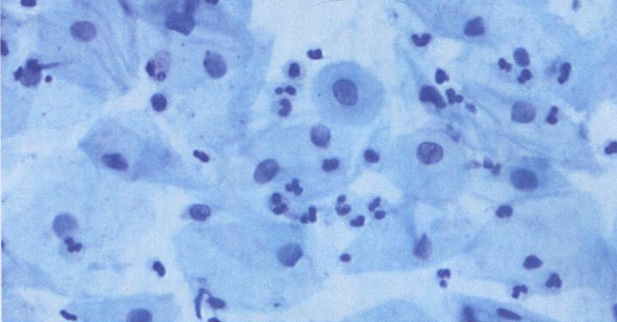

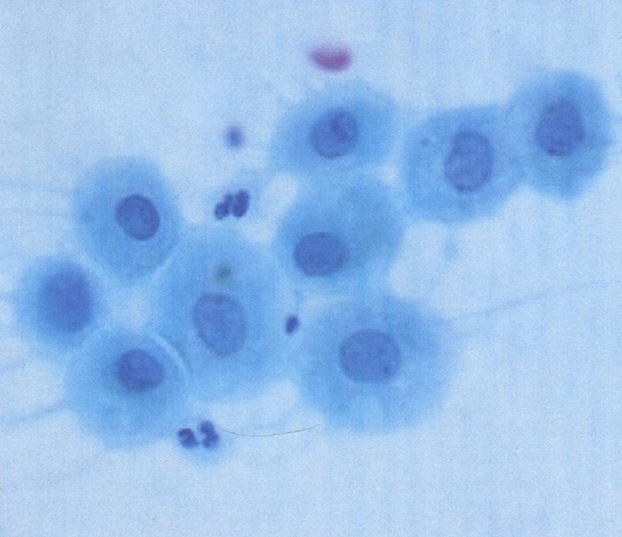

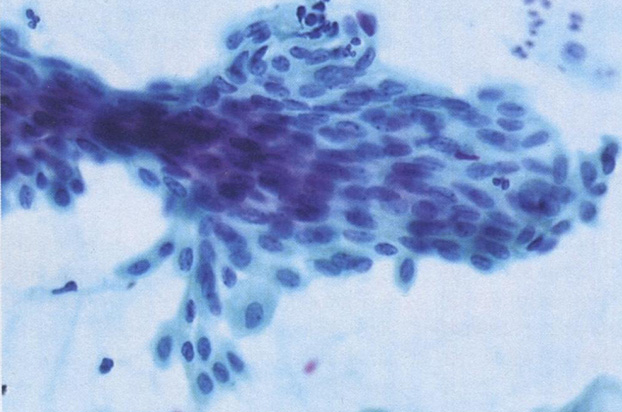

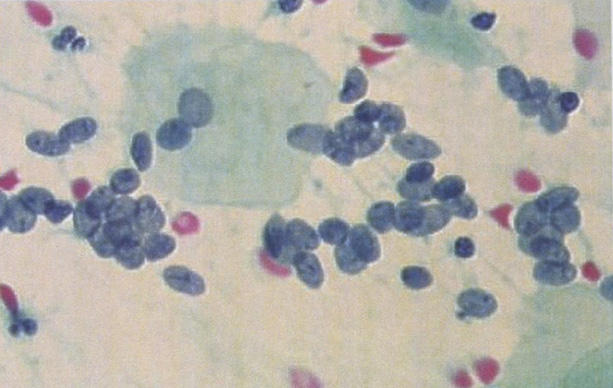

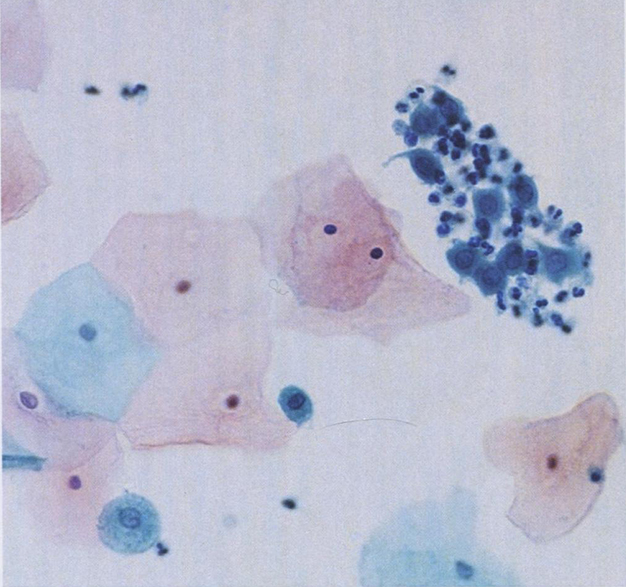

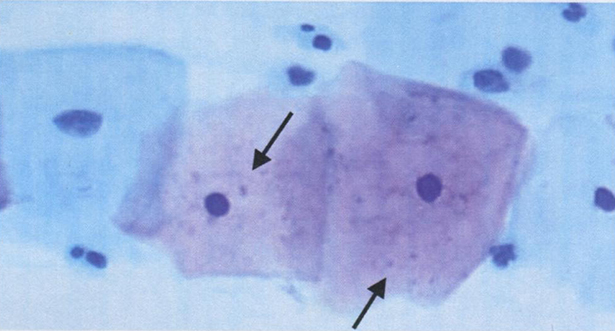

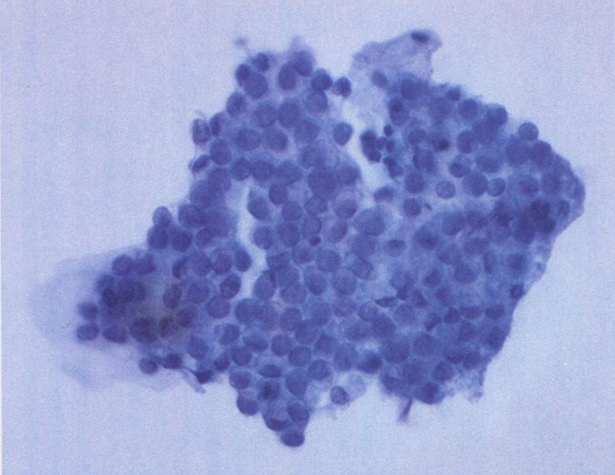

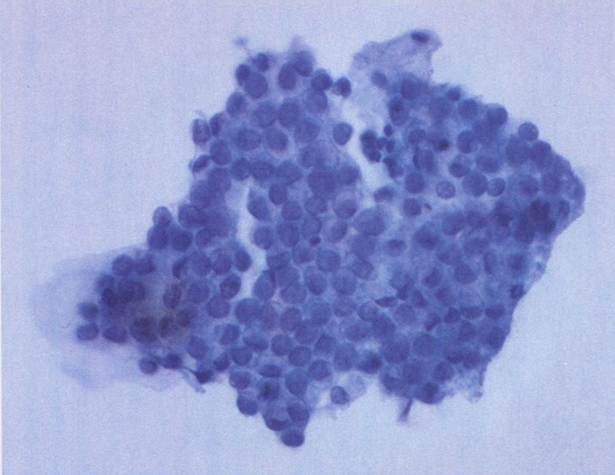

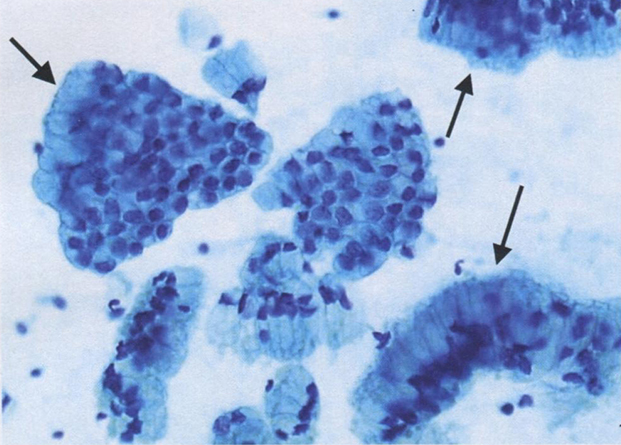

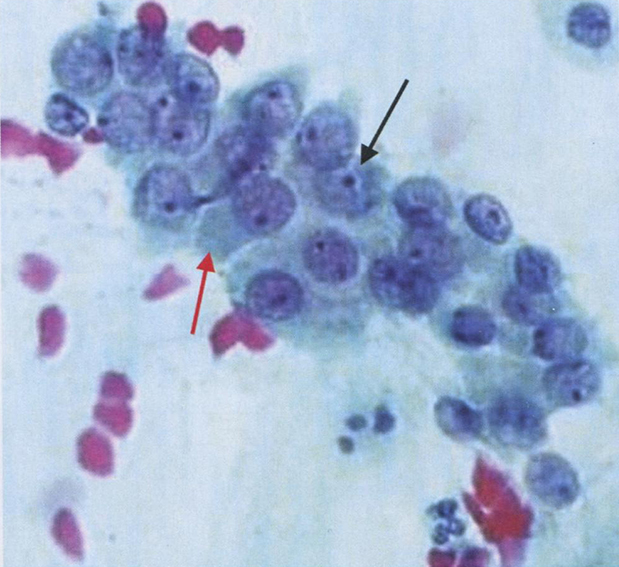

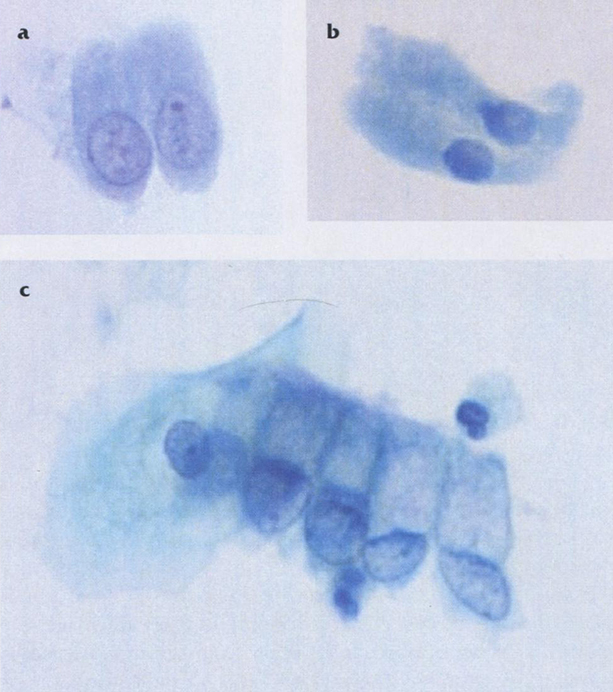

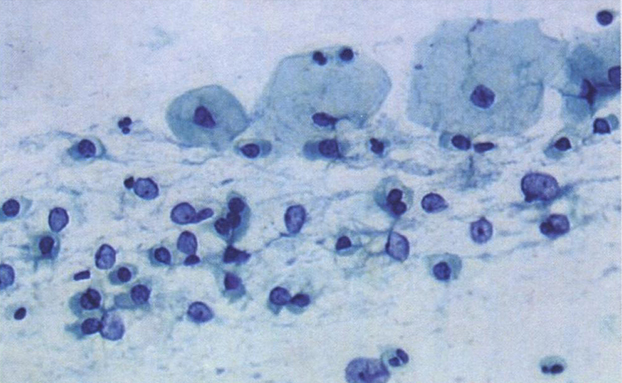

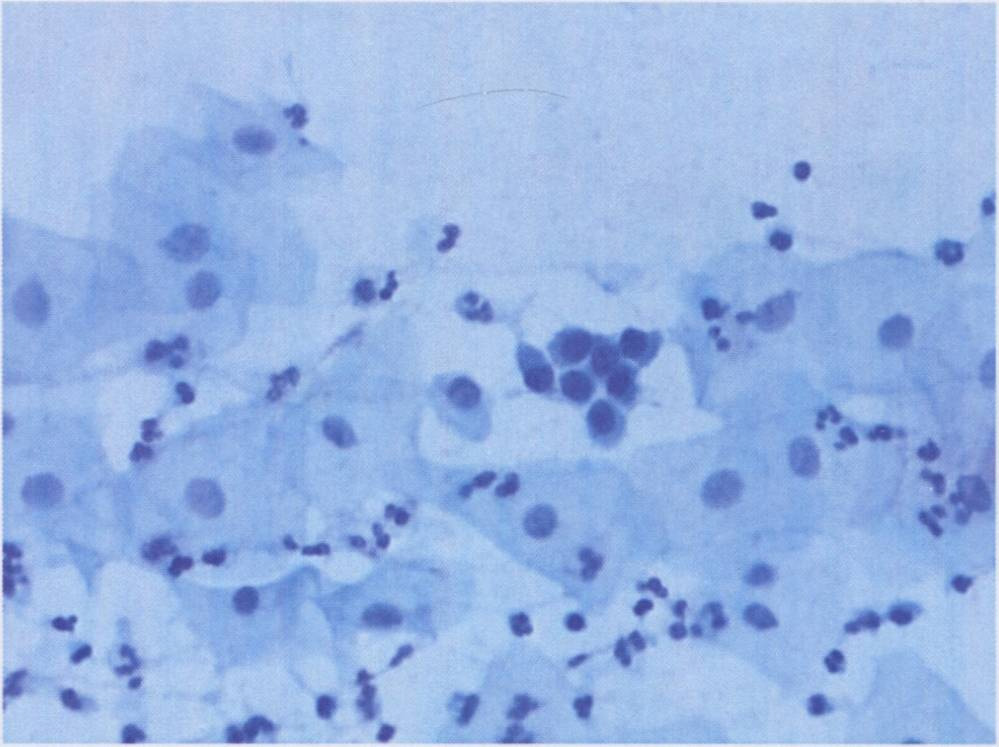

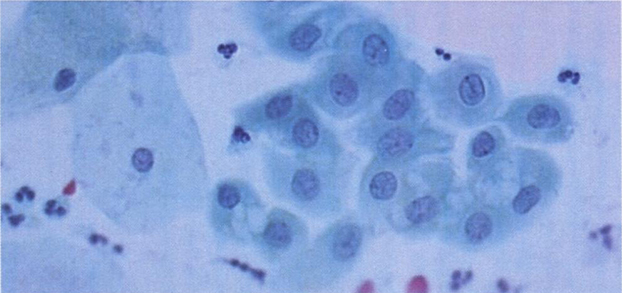

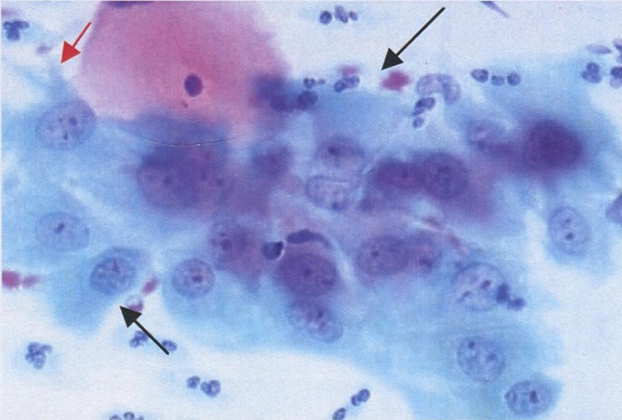

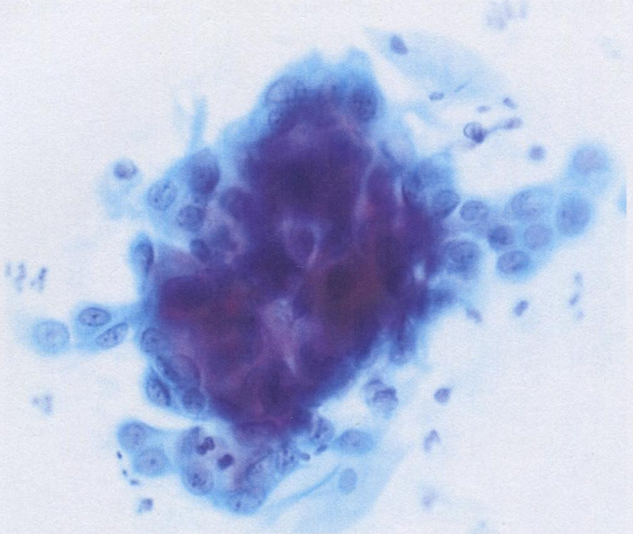

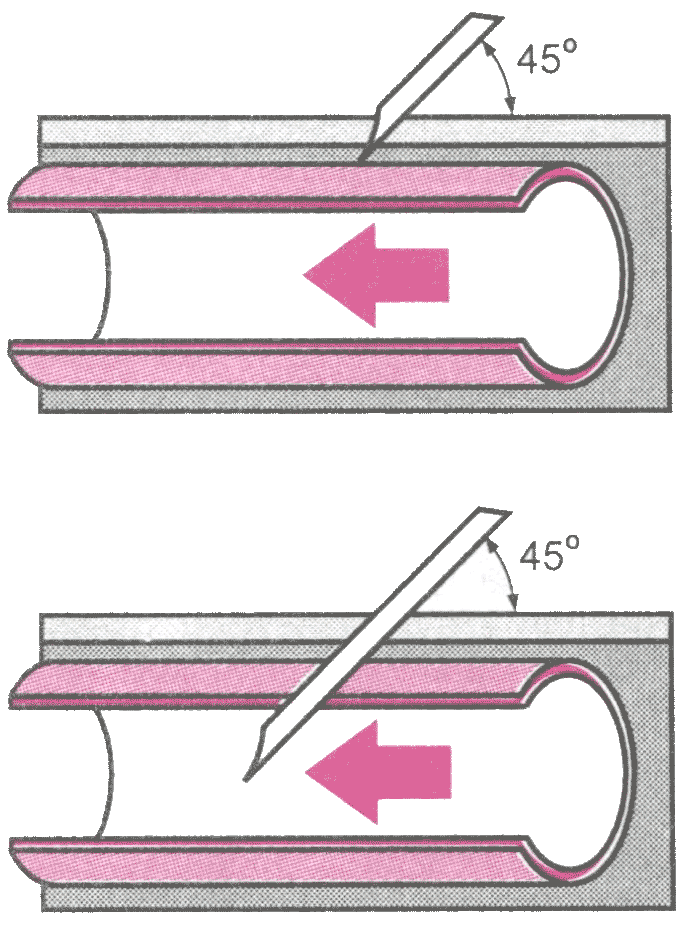

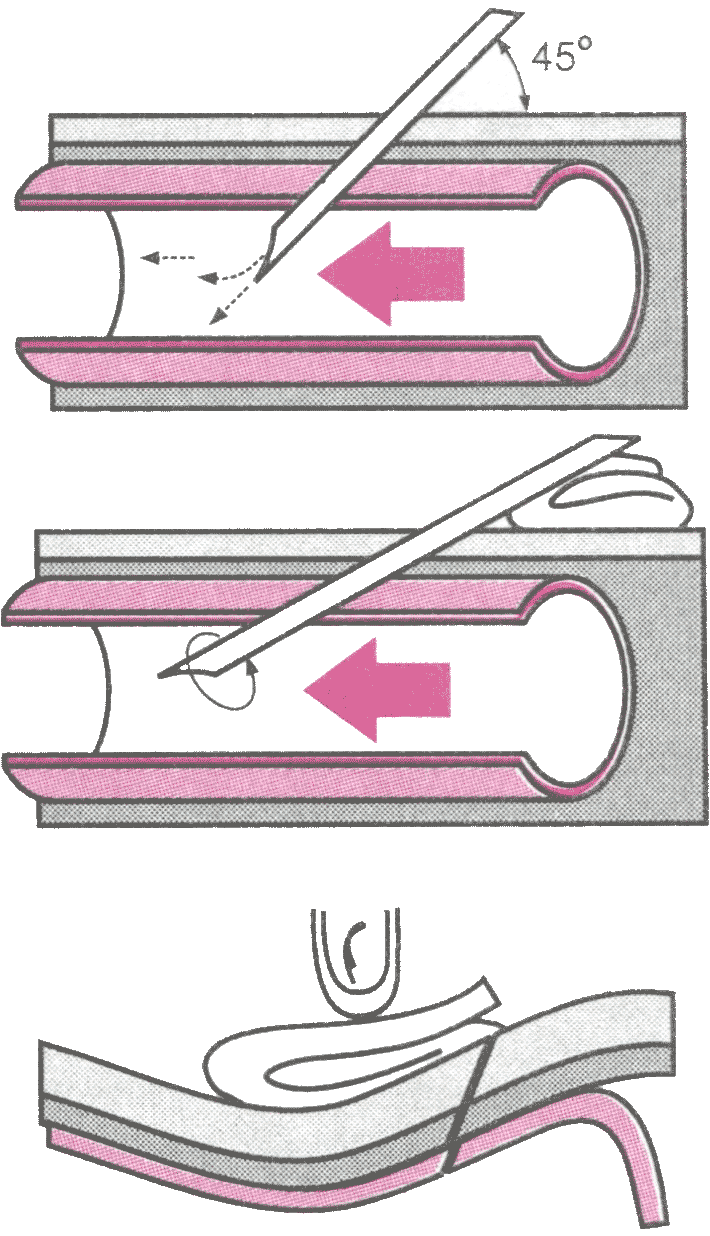

Пункцию артериовенозной фистулы осуществляет врач, либо медсестра, имеющая достаточный навык и подготовку. Многие специалисты предпочитают проводить пункцию фистульной иглой срезом вниз под углом приблизительно 30° к поверхности кожи. При пункции срезом вверх под углом 45° после попадания в просвет фистулы иглу необходимо повернуть по оси на 180° для предотвращения повреждения задней стенки сосуда (рис. 3.18 и 3.19)

Следует избегать повторных пункций в одну и ту же точку, что ведет к образованию аневризм, а также прямого вертикального прокола кожи и сосуда (после прокола кожи игла должна пройти через подкожную клетчатку, затем попасть в сосуд). Артериальная игла (забор крови) должна располагаться по возможности навстречу току крови, венозная (возврат крови) — наоборот, по току крови. Расстояние между иглами должно составлять не менее 5 см, что предотвращает рециркуляцию и ухудшение качества очищения крови. При использовании двухпросветного диализного катетера забор и возврат крови должен осуществляться в соответствии с маркировкой коннекторов на катетере: красный — артериальный, синий — венозный.

Рис. 3.18. Схема пункции АВФ под углом

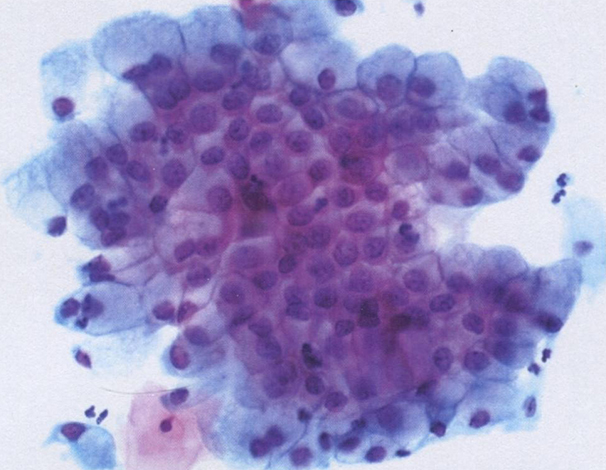

Рис. 3.19. Схема поворота иглы и прижатия места пункции салфеткой

Болюсное введение антикоагулянта производится в венозную иглу сразу после пункции (либо в венозный отвод катетера), дозированное введение начинается параллельно заполнению магистралей кровью.

После соединения артериальной магистрали с артериальной иглой включается насос крови, и начинается вытеснение 0,9 % раствора натрия хлорида из системы магистралей и диализатора кровью пациента при скорости не более 150— 180 мл/мин. Раствор натрия хлорида вытесняется до тех пор, пока не появляется окрашивание кровью дистального отдела венозной магистрали (современные аппараты имеют специальный детектор ниже венозной ловушки воздуха), после чего насос крови останавливается, венозная магистраль пережимается и соединяется с венозной иглой. Проверяется надежность и правильность всех соединений, после чего включается насос крови и устанавливается необходима скорость кровотока в зависимости от возможностей сосудистого доступа и состояния сердечно-сосудистой системы. Типичной является скорость кровотока в пределах 250—350 мл/мин.

Возврат крови после окончания процедуры осуществляется путем вытеснения ее стерильным 0,9 % раствором натрия хлорида, объем которого должен учитываться при программировании ультрафильтрации. При этом после остановки перфузионного насоса артериальная игла извлекается, а конец артериальной магистрали подсоединяется к емкости с раствором. Перфузионный насос включается вновь и нагнетает в систему стерильный раствор натрия хлорида, вытесняющий кровь. После попадания промывающего раствора натрия хлорида в диализатор следует многократно кратковременно пережать артериальную магистраль до полной очистки диализатора от крови. Полностью возвращается пациенту кровь, затем останавливается перфузионный насос и пережимается венозная магистраль.

После извлечения игл места пункций прижимаются свернутыми стерильными салфетками (при отсутствии специальных пластырей) до полной остановки кровотечения, после чего накладывается сухая повязка.

Контроль биохимических показателей уремии производится в зависимости от состояния пациента и стабильности параметров процедуры (эффективный кровоток в диализаторе, эффективное время диализа), но не реже одного раза в месяц. Оцениваются, главным образом, преддиализные показатели, позволяющие вносить коррекцию в режимы очищения крови: основные электролиты (калий, натрий, хлор), общий белок, билирубин, мочевина, креатинин. Обязателен учет гемоглобина и гематокрита, который производится 2 раза в месяц. При необходимости, спектр биохимических показателей расширяется.

Книга "Хроническая болезнь почек. Методы заместительной почечной терапии"

Автор: Пилотович В. С.

Представлено современное состояние методов заместительной почечной терапии, определены существующие тренды развития отечественных центров нефрологии, диализа и трансплантации почек.

Книга Хроническая болезнь почек. Методы заместительной почечной терапии основана на литературных сведениях и личном опыте многолетней работы авторов в области хирургической нефрологии. Изложены сведения об искусственном очищении крови методами мембранных технологий, а также об аллотрансплантации донорской почки и перспективах интеграции всех модальностей, без которой невозможно обеспечивать длительное поддержание жизни больных со стойкой утратой функции нативных почек.

Для врачей-нефрологов, специалистов по заместительной почечной терапии, врачей других специальностей, имеющих дело с пациентами, нуждающимися в диализе и трансплантации почек.

Содержание книги "Хроническая болезнь почек. Методы заместительной почечной терапии"

Глава 1

Краткая история развития методов заместительной почечной терапии

История развития гемодиализа

История развития перитонеального диализа

История развития трансплантации почек

Литература

Глава 2

Вопросы эпидемиологии хронической болезни почек

Литература

Глава 3

Гемодиализ в проблеме лечения хронической болезни почек

3.1. Аппарат "искусственная почка"

Устройство аппарата "искусственная почка"

Блок кровообращения

Блок диализата

Экстракорпоральный контур кровообращения

Система управления и контроля сеанса очищения крови

3.2. Физиологические и гидродинамические принципы гемодиализа

Механизмы транспорта молекул через полупроницаемую мембрану

Диффузия

Ультрафильтрация

Клиническое применение диффузии и ультрафильтрации

3.3. Коэффициенты очищения (клиренсы) диализаторов

3.4. Рециркуляция и эффективность гемодиализа

3.5. Гидростатическое давление в диализаторе

3.6. Коррекция метаболического ацидоза

3.7. Тепловые параметры гемодиализа

3.8. Вода для гемодиализа

3.9. Диализирующий раствор

Показания для применения профилирования натрия и ультрафильтрации

3.10. Сосудистые доступы для гемодиализа

Рекомендации по рациональному использованию ресурса сосудов

Особенности проведения операций создания АВФ

При сахарном диабете

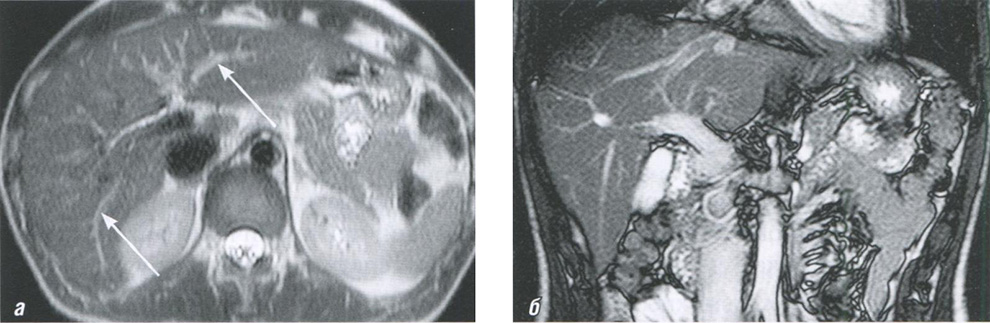

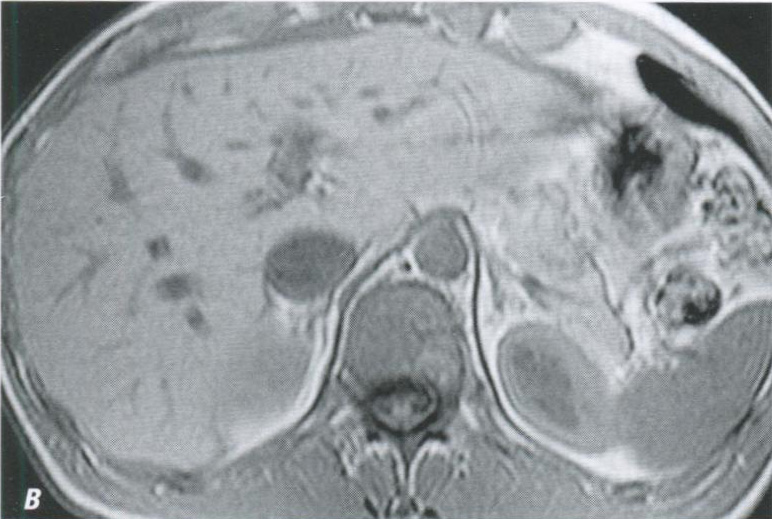

При поликистозе

При сердечной недостаточности

При ожирении

При артериальной гипотонии

При нарушениях свертывающей системы

Правила эксплуатации АВФ

3.11. Показания и противопоказания к программному гемодиализу, подготовка аппарата "искусственная почка" к работе и подключение больного

Признаки терминальной стадии ХПН

Противопоказания к программному гемодиализу

Подготовка аппаратуры к сеансу гемодиализа

Подключение больного к аппарату "искусственная почка"

3.12. Осложнения сеанса программного гемодиализа

Общие осложнения

Артериальная гипотензия

Артериальная гипертензия

Мышечные судороги

Тошнота и рвота

Головная боль

Лихорадка (озноб)

Тяжелые (опасные для жизни) осложнения

Синдром нарушенного равновесия

Аритмии сердца

Перикардит и тампонада сердца

Отек легких

3.13. Системные осложнения у больных, длительно получающих программный гемодиализ

Кардиологические осложнения

Нефрогенная анемия

Почечная остеодистрофия

Коррекция гипокальциемии

Коррекция гиперкальциемии

Коррекция гипофосфатемии

Коррекция гиперфосфатемии

Алгоритм лечения вторичного гиперпаратиреоза

3.14. Методы очищения крови на высокопоточных мембранах

3.15. Оценка адекватности программного гемодиализа

Модели кинетики мочевины

Однокамерная модель кинетики мочевины

Двухкамерная модель кинетики мочевины

Адекватное питание больных

Литература

Глава 4

Перитонеальный диализ в лечении больных с хронической болезнью почек

4.1. Физиология перитонеального диализа

4.2. Растворы для перитонеального диализа

4.3. Другие компоненты для перитонеального диализа

4.4 Циклеры для автоматического перитонеального диализа

4.5. Приливной перитонеальный диализ

4.6. Постоянный проточный перитонеальный диализ

4.7. Доступ в брюшную полость для перитонеального диализа

4.8. Показания и противопоказания к постоянному перитонеальному диализу

Симптомы терминальной стадии ХПН

Показания к постоянному перитонеальному диализу

Относительные противопоказания к ПАПД

4.9. Технология подготовки к смене раствора в брюшной полости

Поверхности

Мойка и подготовка помещения

Мытье рук

Соединение брюшного катетера для ПАПД с контейнерами диализирующего раствора

4.10. Назначение режима ПАПД

Перитонеальный эквилибрационный тест (ПЭТ)

Элементы ПЭT

Процедура выполнения ПЭТ

Классификация проницаемости перитонеальной мембраны

Выбор режима перитонеального диализа в зависимости от типа перитонеальной мембраны

Влияние результата ПЭТ на режим перитонеального диализа

4.11 Оценка адекватности ПАПД по кинетике мочевины

Пример расчета адекватности перитонеального диализа:

Способы повышения Kt/V у пациентов на ПАПД

Показания для перевода больного с перитонеального на программный гемодиализ

4.12 Осложнения ПАПД и их лечение

А. Перитониты

Этиология перитонитов и пути инфицирования полости брюшины

Диагностические критерии перитонита

Лабораторная диагностика перитонитов

Варианты клинического течения перитонитов при ПАПД и АПД

Лечение перитонита

Б. Инфицирование места выхода катетера и туннельная инфекция

В. Неинфекционные осложнения перитонеального диализа

4.13. Собственный опыт перитонеального диализа в Беларуси

Литература

Глава 5

Трансплантация почки в лечении больных с почечной недостаточностью

5.1. Юридические и морально-этические вопросы трансплантации органов человека

5.2. Иммунологические аспекты клинической трансплантации почки

5.3. Доноры почек: селекция, кондиционирование, диагностика смерти мозга

5.3.1. Живые доноры

5.3.2. Осложнения при живом донорстве

5.3.3. Отбор живых доноров почек. Противопоказания к живому донорству

5.3.4. Клиническая оценка донора

5.3.5. Предоперационная подготовка и операция у живого донора

Предоперационная подготовка

Операция у живого донора

5.3.6. Трупные доноры

Основные патологические состояния, обусловливающие повреждение донорских почек и плохую их функцию после трансплантации

Эксплантация трупных донорских почек

5.4. Консервация почек для трансплантации

5.4.1. Тепловая ишемия и ее роль в консервации почки

5.4.2. Противоишемическая защита и кондиционирование донора почек

5.4.3. Методы клинической консервации почек

5.4.4. Растворы для бесперфузионной консервации почек

5.4.5. Перфузионные методы консервации почек

5.5. Хирургические аспекты трансплантации почки

5.6. Ранний посттрансплантационный период

5.6.1. Тепловая ишемия и ее последствия

5.6.2. Хирургические осложнения

5.6.3. Острая реакция отторжения

5.6.4. Иммунодепрессия при трансплантации почки

5.6.5. Классификация иммуносупрессивной терапии

Противовоспалительные препараты (кортикостероиды)

Неспецифические ингибиторы клеточного деления

Селективные ингибиторы пуринового синтеза в лимфоцитах

Ингибиторы пиримидинового синтеза

Ингибиторы транскрипции гена IL-2 (блокаторы кальциневрина)

Ингибиторы действия IL-2 на эффекторные клетки

Моноклональные антитела со специфическим действием

Поликлональные антитела против человеческих тимоцитов

Блокаторы ко-стимулирующих путей: цитотоксические Т-лимфоцитарные антитела (CTLA4)

Блокаторы адгезионных молекул: антиген, ассоциированный с функцией лейкоцитов-1(LFA-1), внутриклеточная адгезионная молекула-1 (ICAM-1)

5.6.6. Лечение криза отторжения

5.6.7. Протоколы иммунодепрессивной терапии

5.6.8. Инфекционные осложнения в раннем послеоперационном периоде

5.6.9. Гепатиты после трансплантации почки

5.7. Хроническая нефропатия трансплантата

5.8. Другие болезни почечного трансплантата

Возвратная патология

Диабетический нефроангиосклероз

5.9. Отдаленные результаты пересадки почки

5.10. Возвращение на диализотерапию после трансплантации почки