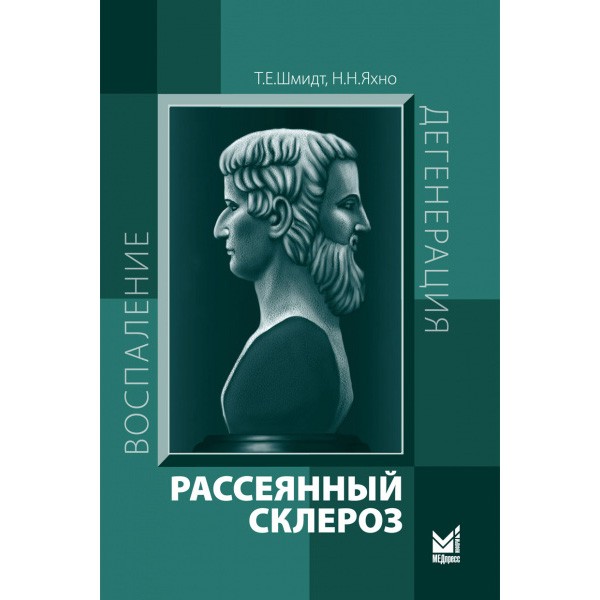

Лекция для врачей "Симптомы рассеянного склероза: первые признаки, стадии, зрение и боль" (отрывок из книги "Рассеянный склероз: руководство для врачей" - Т. Е. Шмидт, Н. Н. Яхно)

Клиническая картина рассеянного склероза

Возникновение различных симптомов при рассеянном склерозе связано с нарушением прохождения нервных импульсов по проводящим путям ЦНС (центральная нервная система). Это обусловлено деструкцией миелина, повреждением аксонов, а также отеком и действием провоспалительных медиаторов. Симптомы, обусловленные действием последних двух факторов, достаточно быстро разрешаются под влиянием терапии кортикостероидами, а проявления заболевания, связанные с аксональной дегенерацией, устойчивы. Нарушение проведения нервных импульсов может возникнуть практически на любом участке ЦНС, что и обусловливает разнообразие клинической картины заболевания. Можно выделить наиболее типичные, менее типичные и нетипичные для рассеянного склероза симптомы.

К наиболее типичным симптомам относятся: ретробульбарный неврит, спастичность и другие симптомы повреждения пирамидного тракта, чувствительные нарушения (в том числе симптом Лермитта), нистагм, диплопия, головокружение, нарушения мочеиспускания и сексуальная дисфункция.

Достаточно часто при рассеянном склерозе встречаются: когнитивные нарушения и другие нервно-психические расстройства, усталость, различные болевые синдромы. Более редкими являются пароксизмальные расстройства, вовлечение черепных нервов (помимо зрительного), вегетативные нарушения (расстройства потоотделения, сердечно-сосудистые нарушения, синдром Горнера), синдром беспокойных ног, диссомния.

Некоторые симптомы хотя и не очень часты при рассеянном склерозе, но относятся к типичным и даже в большой степени патогномоничным для этой болезни. Ими являются: межъядерная офтальмоплегия, лицевые миокимии, болезненные тонические мышечные спазмы, тригеминальная невралгия у пациентов молодого возраста.

Атипичными проявлениями рассеянного склероза, часто побуждающими к поиску иной причины их развития, являются: афазия (рассеянный склероз никогда не дебютирует афазией, но описаны отдельные случаи развития афатических расстройств в фазе экзацербации при локализации очагов демиелинизации в подкорковом белом веществе лобной и лобно-височной областей доминантного полушария), гемианопсия, экстрапирамидные двигательные расстройства, выраженная мышечная атрофия, фасцикуляции.

Отдельные клинические проявления рассеянного склероза с различной частотой встречаются в дебюте и в развернутой фазе заболевания.

По данным S. Beer и J. Kesselring (1998), первыми симптомами рассеянного склероза являются:

- нарушения чувствительности — в 40% случаев;

- зрительные и глазодвигательные расстройства — 35%;

- нарушения походки — 32%;

- парезы — 24%;

- головокружение — 8%;

- сфинктерные нарушения — 6%;

- нарушение координации в руках — 4%;

- утомляемость — 2%;

- эпилептические припадки — 1%;

- психотические нарушения — 1%.

В развернутой же стадии заболевания представленность симптоматики иная (Poser C., 1984):

- пирамидная недостаточность — 99% случаев;

- зрительные и глазодвигательные нарушения — 85%;

- чувствительные расстройства — 83%;

- расстройства мочеиспускания — 82%;

- нарушения равновесия — 80%;

- стволовые и мозжечковые симптомы — 75%;

- нарушение вибрационной чувствительности — 71%;

- нистагм — 70%;

- парестезии — 66%;

- дизартрия — 55%;

- атаксия — 55%;

- когнитивные расстройства — 45%.

Ретробульбарный неврит

Зрительные нарушения на том или ином этапе заболевания выявляются у подавляющего числа больных рассеянным склерозом, а на аутопсии повреждение зрительного нерва обнаруживается в 94–99% случаев. Столь частое вовлечение при рассеянном склерозе в патологический процесс именно этого нерва объясняется тем, что он является как бы «отростком» головного мозга. Источником миелина аксонов ганглионарных клеток сетчатки, образующих зрительный нерв, являются олигодендроциты, а не шванновские клетки (в отличие от миелиновых оболочек других черепных и периферических нервов). Таким образом, миелиновая оболочка зрительного нерва идентична миелину ЦНС. В очагах, расположенных в зрительном нерве и хиазме, можно видеть воспаление, демиелинизацию, глиоз, повреждение аксонов и атрофию, т. е. те же самые изменения, что и в очагах, локализующихся в головном и спинном мозге. Спектр зрительных расстройств обусловлен возможным повреждением зрительного анализатора на разных уровнях. Изменения в латеральном коленчатом теле и зрительной коре могут быть обусловлены как локализацией в этих участках очагов демиелинизации, так и валлеровской дегенерацией вслед за повреждением зрительных трактов. Самой частой причиной нарушения зрения при рассеянном склерозе является ретробульбарный неврит. Этот термин обозначает локализацию поражения зрительного пути от места выхода зрительного нерва из его канала до зрительного перекреста. Еще в 1890 г. немецкий офтальмолог V. Uhthoff отметил частое вовлечение зрительного нерва в патологический процесс при рассеянном склерозе, проявляющееся в ухудшении зрения при принятии горячей ванны, приеме горячей пищи, при утомлении, эмоциональном напряжении. РБН (ретробульбарный неврит) сопровождает дебют заболевания в одной трети случаев, в 17% является единственным его манифестным признаком, а на всем протяжении болезни в разные периоды наблюдается у 75% больных.

РБН определяют как снижение или потерю зрения, связанные с первичной демиелинизацией зрительного нерва. Клинически он проявляется подострой, обычно односторонней неполной потерей зрения, сопровождающейся болезненностью при движениях глаз, афферентными нарушениями зрачковых реакций и развитием центральной или парацентральной скотомы, за которыми через разные периоды времени (от 1 до 6 мес.) следует полное или частичное восстановление зрения. Снижение остроты зрения развивается обычно в течение 7–10 дней (прогрессирование более 2 нед. не характерно), степень его может быть различной — от небольшой нечеткости зрения до почти полной слепоты. Тяжесть зрительного дефекта не всегда коррелирует со степенью демиелинизации зрительного нерва. Худшее восстановление зрения происходит в тех случаях, когда отечный зрительный нерв компримируется в узком костном его канале.

Снижение остроты зрения обычно сопровождается или опережается болью, что наблюдается в 92,2% случаев. Боль может локализоваться в самом глазу, супраорбитально или в лице, усиливаться при надавливании на глазное яблоко. Боль при РБН, вероятно, обусловлена раздражением болевых рецепторов твердой мозговой оболочки отечного (в результате воспаления) зрительного нерва. Болезненные ощущения усиливаются при движениях глаз, так как сокращение глазодвигательных мышц усиливает растяжение оболочки зрительного нерва. Выраженность болевого синдрома не коррелирует со степенью развивающегося затем снижения зрения. При движениях глаз, особенно в период восстановления зрения, могут возникать цветовые вспышки (фосфены) перед глазами — «глазной симптом Лермитта». В основе этого феномена, как и вообще симптома Лермитта, по-видимому, лежит повышенная чувствительность демиелинизированных нервных волокон к механическим воздействиям. При РБН больные жалуются на нечеткость зрения (89,5%), ощущение тумана перед глазами (98,2%), нарушение цветовосприятия (предметы кажутся более бледными) (93,8%), появление темного пятна в поле зрения (центральная скотома), нарушение объемного зрения (феномен Пульфриха). Ранний признак нарушения цветового зрения — быстрое цветовое утомление вследствие резкого снижения устойчивости центрального хроматического зрения: некоторые пациенты вслед за правильно распознаваемым в таблицах Рабкина знаком, продолжая смотреть на таблицу, перестают его видеть. При исследовании зрачковых функций определяется афферентный дефект — зрачок Маркуса Гунна: освещение глаза с не пораженным зрительным нервом, как и у здоровых людей, вызывает двустороннее сужение зрачков, свидетельствующее о сохранности эфферентной части рефлекторной дуги на больной стороне; при кратковременном (1 с) освещении пораженного глаза его зрачок начинает сужаться с опозданием. Это указывает на нарушение афферентной части рефлекторной дуги (замедление проведения импульсации по зрительному нерву). Таким образом, в пораженном глазу содружественная реакция зрачка на свет выражена ярче, чем прямая. Такое нарушение зрачковых реакций выявляется почти во всех случаях острого РБН и очень часто сохраняется даже после восстановления зрения. Диагностически важно, что в остром периоде РБН при рассеянном склерозе глазное дно чаще всего не изменено. Нетипичными проявлениями РБН следует считать наличие экссудатов и геморрагий в сетчатке, значительную степень снижения остроты зрения, отсутствие признаков ее восстановления в течение 30 дней.

После стихания острого процесса в зрительном нерве — в среднем через несколько недель от начала заболевания — обычно начинается восстановление зрения, и в 77% случаев первой атаки РБН через 3–6 мес. оно восстанавливается полностью. В период восстановления зрения на глазном дне формируется побледнение височной половины или всего диска зрительного нерва. Таким образом, для РБН характерна диссоциация симптомов — несоответствие картины глазного дна и зрительных функций: в начале заболевания имеет место резкое падение зрения при нормальной картине глазного дна; при восстановлении зрения изменяется картина глазного дна — развивается побледнение дисков зрительных нервов. Это может объясняться развитием в участках демиелинизации глии в период ремиссии, что разобщает друг от друга лишенные миелина нервные волокна и приводит к улучшению зрения. Побледнение височных половин дисков зрительных нервов не может расцениваться как истинная атрофия, так как зрительные функции восстанавливаются до нормы. Термин «атрофия зрительного нерва» следует применять при стойком снижении зрения.

Предсказать степень восстановления зрения, исходя из тяжести изначальной клинической картины, невозможно. Чаще всего после нескольких атак РБН, обусловленного рассеянным склерозом, зрение в разной степени снижается, но слепота развивается редко. Также невозможно предсказать точно, разовьются ли другие проявления рассеянного склероза после первой атаки РБН. Вероятность развития типичной картины рассеянного склероза после первого перенесенного РБН колеблется, по данным разных авторов, от 13 до 85%. Чаще всего после РБН рассеянный склероз развивается в первые 3–5 лет, но известны случаи его развития и через 35–40 лет. Факторами, повышающими вероятность скорого развития развернутой картины рассеянного склероза, являются молодой возраст, женский пол пациентов, развитие РБН в зимнее время, выявление очагов демиелинизации в головном мозге на МРТ (магнитно-резонансная томография). При нормальной картине МРТ рассеянный склероз в течение следующих 5 лет развивается у 6–16% больных, а в случае выявления хотя бы 1 очага демиелинизации — у 50–80%. От количества очагов риск развития в последующем достоверного рассеянного склероза не зависит. МРТ может обнаруживать демиелинизацию зрительного нерва. При этом степень снижения остроты зрения не всегда пропорциональна длине пораженного участка нерва. В 20% случаев изменение МР-сигнала обнаруживается и в зрительном нерве клинически здорового глаза. Если очагов демиелинизации при МРТ не обнаруживается, но в ЦСЖ (цереброспинальная жидкость) выявляются олигоклональные антитела, вероятность развития рассеянного склероза в последующие 5 лет оценивается в 27%; в случае же, если нет изменений и в ЦСЖ — составляет менее 4%. Замечено, что двусторонний РБН чаще трансформируется в рассеянный склероз, чем односторонний.

Многие авторы полагают, что все пациенты с изолированным РБН неясной этиологии могут рассматриваться как больные с рассеянным склерозом, и при тщательном изучении анамнеза у многих из них можно найти признаки преходящих симптомов поражения центральной нервной системы.

На общность РБН и рассеянного склероза указывают и данные, свидетельствующие о характерном для рассеянного склероза нарушении синтеза фосфолипидов миелина в олигодендроцитах зрительного нерва, отмечаемого во всех случаях РБН. Признаки же деструкции миелиновой оболочки зрительного нерва определяются не во всех случаях РБН, что позволяет предположить первичность поражения олигодендроцитов и вторичность поражения миелина при РБН. Процессы демиелинизации при РБН, так же как и при рассеянном склерозе, сопровождаются изменениями в цитоскелете аксонов. Повреждением аксонов зрительного нерва и объясняется устойчивое снижение остроты зрения после одиночного эпизода или чаще повторных атак РБН.

Субклиническое поражение зрительного нерва встречается при рассеянном склерозе достаточно часто — в 45–65% случаев. Даже в отсутствие острого РБН у многих пациентов с рассеянным склерозом можно обнаружить нарушение остроты зрения, контрастной чувствительности зрения, субклинические дефекты полей зрения, нарушение цветового зрения или зрачковых рефлексов, изменение зрительных вызванных потенциалов (ВП) (вызванные потенциалы).

РБН может наблюдаться и при целом ряде других заболеваний (системной красной волчанке, лаймской болезни, саркоидозе, синдроме Шегрена, нейросифилисе, СПИДе (синдром приобретенного иммунодефицита)), что необходимо учитывать в дифференциальной диагностике (см. гл. 8). Больной, перенесший изолированный РБН, требует наблюдения, нередко многолетнего, неврологом и офтальмологом для своевременного выявления признаков поражения ЦНС за пределами зрительного нерва и, при необходимости, решения вопроса о проведении соответствующей терапии.

Глазодвигательные и зрачковые нарушения

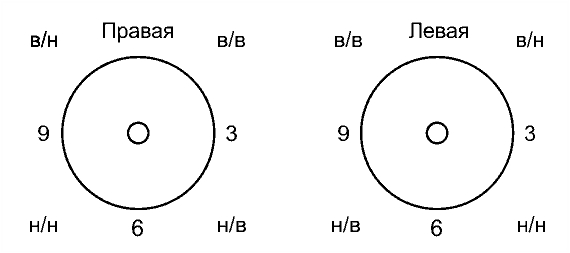

Классическими глазодвигательными нарушениями при рассеянном склерозе являются нистагм и межъядерная офтальмоплегия. Монокулярный нистагм является почти патогномоничным признаком рассеянного склероза. Нарушения движений глаз, приводящие к двоению, в дебюте рассеянного склероза встречаются у каждого 10-го пациента, а при дальнейшем течении болезни — у каждого 3-го. При этом глазодвигательные нарушения лишь иногда бывают обусловлены демиелинизирующим поражением нервов (изредка — отводящего и крайне редко — глазодвигательного и блокового). Значительно чаще они связаны с поражением медиального продольного пучка в стволе мозга, что приводит к развитию межъядерной офтальмоплегии. Различают переднюю и заднюю межъядерную офтальмоплегию, в зависимости от локализации поражения медиального продольного пучка. Передняя характеризуется нарушением конвергенции, сочетающимся с нарушением функции медиальной прямой мышцы при взгляде в сторону, противоположную очагу поражения (недоведение на пораженной стороне глазного яблока до внутренней спайки при полной сохранности отведения другого глаза). В отличие от передней межъядерной офтальмоплегии, при задней конвергенция сохранна. При обоих видах отмечается монокулярный нистагм в приводимом глазу — аддукционный нистагм. Задняя межъядерная офтальмоплегия возникает при поражении медиального продольного пучка более каудально — рядом с ядром отводящего нерва; передняя обусловлена очагом поражения, расположенным более рострально. Вовлечение медиального продольного пучка в патологический процесс при рассеянном склерозе столь типично, что при выявлении у больного межъядерной офтальмоплегии прежде всего следует думать именно об этом заболевании. Более редкой причиной развития этого симптома является глиоматоз ствола головного мозга. Поражение медиального продольного пучка может проявляться и «полуторным синдромом». «Полуторный синдром» впервые описан C. Fisher в 1967 г. и относится к экстрануклеарному типу нарушений взора. Он представляет собой сочетание мостового пареза взора при взгляде в одну сторону и межъядерной офтальмоплегии — при взгляде в противоположную сторону. При этом движения глаз в вертикальной плоскости и конвергенция сохранены. Анатомической основой формирования «полуторного синдрома» является поражение ипсилатерального медиального продольного пучка и ипсилатерального мостового центра взора, или мостовой парамедианной ретикулярной формации. Единственным возможным движением в горизонтальном направлении является отведение с выраженным монокулярным (абдукционным) нистагмом в контрлатеральном очагу поражения ствола глазу при полной неподвижности ипсилатерального глаза. Термин «полуторный» имеет следующее происхождение: если нормальное содружественное движение глаз в одну сторону принять за 1 балл, то полный горизонтальный взор в обе стороны составит 2 балла. При «полуторном синдроме» у больных сохраняется способность к отведению только одного глаза, что соответствует 0,5 балла от полного горизонтального взора, следовательно, 1,5 балла у них утрачено. «Полуторный синдром», впрочем, может возникать и при стволовом инсульте.

Нередко глазодвигательные расстройства при рассеянном склерозе представлены нарушением саккадических (быстрых) движений глаз (дисметрия взора, запаздывание начала и снижение скорости движений), нарушением следящих движений глаз в виде опережения или отставания от движущегося объекта, нарушением фиксации взора (появлением непроизвольных излишних движений глаз при фиксации на неподвижном объекте).

У 40–60% больных с рассеянным склерозом наблюдается бинокулярный нистагм. Значительно выраженный нистагм ухудшает зрение и может приводить к нарушению координации и походки. Нередко вид нистагма позволяет определить локализацию поражения. Наиболее характерен для рассеянного склероза горизонтальный, «мозжечковый», нистагм, возникающий при активных движениях глаз и являющийся, по существу, проявлением интенционного дрожания глазодвигательных мышц. Такой вид нистагма встречается более чем у половины больных. Однако горизонтальный нистагм может наблюдаться у больных рассеянным склерозом и при утомлении, вследствие появления легкой слабости глазодвигательных мышц, поэтому его обнаружение в отсутствие других характерных признаков не может являться доказательством поражения мозжечка.

Ранним симптомом рассеянного склероза может быть позиционный нистагм «центрального типа», связанный с развитием очагов в стволе мозга или мозжечке. Этот тип нистагма следует дифференцировать с периферическим позиционным (горизонтальным, быстро истощающимся) нистагмом, возникающим при быстрой перемене положения тела или положения головы. Центральный позиционный нистагм при рассеянном склерозе, возникающий также при перемене положения головы, может быть как горизонтальным, так и вертикальным, и ротаторным. Его длительность составляет обычно более 30 с.

Периодический альтернирующий нистагм — спонтанный горизонтальный нистагм, который меняет свое направление каждые несколько минут. Этот вариант центрального вестибулярного нистагма обычно возникает при очагах в полушариях мозжечка.

Нистагм, «бьющий вниз», характерен для очагов, расположенных в мозжечке и стволе мозга в области его перехода в спинной мозг. Он обусловлен повреждением центральных путей вестибулярного анализатора.

Нистагм, «бьющий вверх», возникает при локализации поражения на границе варолиева моста и продолговатого мозга, в понтомезенцефальной области или в IV желудочке. Такие виды нистагма обычно усиливаются при конвергенции или взгляде в сторону.

Атактический нистагм при «полуторном синдроме» — нерегулярные по ритму, скорости и амплитуде движения отводимого глазного яблока — возникает при повреждении медиального продольного пучка.

Маятниковый тип нистагма возникает у больных со значительным снижением зрения и мозжечковыми расстройствами. При взгляде вперед (фиксации взора) глазные яблоки совершают медленные движения как бы по синусоиде в горизонтальной или вертикальной плоскости с частотой 2–6 Гц. Маятниковый нистагм обусловлен демиелинизацией центрального тракта покрышки в треугольнике Гийена—Молларе, образованного связями между зубчатым ядром мозжечка, контрлатеральным красным ядром и нижней оливой. Иногда такой тип нистагма может быть диссоциированным: движения в одном глазу происходят в горизонтальной плоскости, а в другом — в вертикальной. Преимущественно односторонний вертикальный пендулярный нистагм встречается у больных на стороне значительного снижения зрения, развивающегося, как правило, в результате РБН. Предполагается, что описанная межокулярная диссоциация может быть связана с асимметричным РБН. У больных рассеянным склерозом данный вид нистагма часто сочетается с тремором конечностей и головы, титубацией (качанием головы и туловища в вертикальном положении) и атаксией.

При поражении среднего мозга возникает конвергирующий нистагм. Обычно он сочетается с парезом взора вверх — синдромом Парино.

Все виды нистагма затрудняют фиксацию взора и ухудшают зрение, но маятниковый нистагм причиняет наибольшие неудобства, вызывая тошноту, дезориентацию в пространстве и неустойчивость.

Наиболее частым нарушением со стороны зрачков при рассеянном склерозе является наличие афферентного зрачка — зрачок Маркуса Гунна (см. раздел «Ретробульбарный неврит»). Разница в величине зрачков при рассеянном склерозе встречается редко. Известно, что примерно у 30% здоровых людей отмечается эссенциальная (физиологическая) анизокория. Именно она и является в большинстве случаев причиной разницы в величине зрачков при рассеянном склерозе, а такие эфферентные зрачковые расстройства, как синдромы Горнера и Аргайля Робертсона, встречаются крайне редко. Редкость эфферентных зрачковых нарушений при рассеянном склерозе, вероятно, обусловлена сохранностью вегетативных волокон в ЦНС, так как они слабо миелинизированы или немиелинизированы вовсе.

Нарушения чувствительности и болевые синдромы

Нарушение чувствительности является одним из самых частых симптомов в дебюте рассеянного склероза и на протяжении болезни встречается у 80–90% всех больных. На ранних этапах болезни расстройства чувствительности кратковременны — с длительностью от нескольких часов до нескольких дней. Как правило, они проявляются преходящими парестезиями в различных частях тела. Особенно часто парестезии возникают в кончиках пальцев, распространяясь затем проксимально. При исследовании выявляются «пятнистые» участки нарушения тактильной и болевой чувствительности. Сенсорные нарушения могут носить и проводниковый характер, однако четкая граница чувствительных нарушений и полное выпадение чувствительности встречаются редко. Наиболее часто страдает глубокая чувствительность — на разных этапах болезни задние канатики спинного мозга поражаются в 85–95% случаев. Достаточно редок, но очень специфичен для рассеянного склероза афферентный парез руки — «синдром бесполезной руки», «синдром деафферентации руки Оппенгейма», возникающий при утрате глубокой чувствительности. Он является результатом поражения лемнисковой системы или задних столбов спинного мозга на верхнем шейном уровне. «Синдром бесполезной руки» обычно односторонний, но может вовлекать и обе руки. Мышечная сила при этом остается нормальной. Постоянно или длительно существующие нарушения чувствительности часто описываются больными как «сведение», «судороги» мышц, ощущение того, что «кожа как будто стала мала» или «надет тугой пояс или корсет». Если чувствительные расстройства являются единственным симптомом обострения рассеянного склероза, они, как правило, самостоятельно проходят через 1–2 мес.

Симптом Лермитта — ощущение прохождения электрического тока по позвоночнику с иррадиацией в ноги или руки при наклоне головы — так характерен для рассеянного склероза, что раньше считался патогномоничным для него. Симптом впервые был описан в 1891 г. J. Babinski и R. Dubois у больного с травматическим повреждением шейного отдела спинного мозга. F. Lhermitte же в 1924 г. отметил, что значительно чаще он встречается у больных с рассеянным склерозом. Подобные ощущения при рассеянном склерозе могут возникать также при кашле или смехе, наклоне головы в стороны, сгибании позвоночника в грудном отделе и даже просто при ходьбе по неровной поверхности. Обычно этот симптом самостоятельно исчезает через несколько месяцев, не сопровождается болью и не требует лечения. Возникновение симптома Лермитта связано с демиелинизацией проводников глубокой чувствительности в задних канатиках спинного мозга.

Долгое время считалось, что боль не является симптомом, характерным для рассеянного склероза. Однако это не так. Более половины больных рассеянным склерозом на определенном этапе развития заболевания испытывают боли, различные по характеру и интенсивности, а в 11% они являются первым симптомом заболевания. Боль чаще встречается у более пожилых пациентов, особенно при начале болезни в позднем возрасте, у женщин и при хроническом прогрессирующем течении рассеянного склероза, сопровождающемся значительным повышением мышечного тонуса. Нередко боль возникает при обострении рассеянного склероза и может длиться несколько месяцев, приводя к развитию депрессии и тревоги, что еще более усиливает ее. Подобный хронический болевой синдром, по данным разных авторов, встречается в 50–85% случаев.

Исходя из патофизиологических механизмов боли, болевые синдромы при рассеянном склерозе можно разделить на невропатические, соматогенные, висцерогенные и психогенные.

Невропатические боли обусловлены очагами демиелинизации в нервной системе, что приводит к изменениям функционирования ионных каналов в поврежденных аксонах, к формированию эктопических очагов генерации нервных импульсов и их эфаптическому распространению на соседние аксоны. Они могут проявляться жжением, дизестезиями, покалыванием или ощущением боли в ответ на неболевой стимул (аллодиния или гипералгезия). Наиболее часто при рассеянном склерозе встречаются дизестезии. Они описываются пациентами как постоянный дискомфорт, симметричное или асимметричное ощущение жжения, чаще — в дистальных отделах ног. При этом у пациентов часто имеются признаки поражения задних канатиков спинного мозга и спиноталамических трактов. Невропатические боли представляют собой вариант центральных деафферентационных болей. Повреждение задних канатиков приводит к уменьшению афферентации по ним, в результате чего поступающие сигналы воспринимаются как болевые. Это происходит вследствие того, что восходящая система задних канатиков является одной из антиноцицептивных систем. Высказываются мнения и о том, что невропатический болевой синдром при рассеянном склерозе может быть связан с повреждением нисходящих норадренергических и серотонинергических антиноцицептивных структур.

Соматогенные (ноцицептивные, висцеральные) боли вызываются стимулами, исходящими из костей, мышц, соединительной ткани; они, как правило, хорошо локализованы. Подобные боли обычно описываются как острые, пульсирующие или ноющие. Их причиной являются повреждения, возникающие, в частности, на фоне тяжелых двигательных поражений, приводящих к гипомобильности и деформации суставов конечностей и позвоночника. Наиболее часта боль в спине, отмечаемая примерно у 20% больных с нарушениями походки. К соматогенным болям помимо артралгий относятся и болезненные тонические спазмы мышц конечностей (чаще — ног), которые проявляются, кроме боли, медленными, мучительными движениями. Они провоцируются моторными или сенсорными стимулами, часто возникают в ночное время. Как правило, болезненные тонические спазмы отмечаются у пациентов со значительным повышением мышечного тонуса. Продолжительность их невелика — секунды или минуты.

Висцерогенные боли при рассеянном склерозе инициируются активацией рецепторов мочевого пузыря и кишечника при развитии тазовых нарушений. Как и при других соматогенных болях, в их генезе может принимать участие и невропатический компонент. Среди висцерогенных болей наиболее часты болезненные спазмы мочевого пузыря, которые проявляются периодически возникающими болями в области таза, напоминающими крампи, и могут сопровождаться упусканием мочи.

Синдромальный диагноз психогенных болей возможен при отсутствии их органической причины или когда поведенческая реакция на боль неадекватна имеющейся причине. В этих случаях при обследовании больного часто можно найти и другие психические расстройства — депрессию, конверсионные симптомы или нарушения сна. При рассеянном склерозе патофизиологическая оценка болей как психогенных требует большой осторожности.

Самую многочисленную группу составляют невропатические болевые синдромы. Наиболее часта тригеминальная невралгия — 1–3% пациентов с рассеянным склерозом страдают от пароксизмальных болей в лице (около 2% всех больных с тригеминальной невралгией — пациенты с рассеянным склерозом). Этот вид болевого синдрома в 300 раз чаще встречается при рассеянном склерозе, чем в популяции. В отличие от идиопатической невралгии тройничного нерва, она может быть двусторонней и сопровождаться снижением чувствительности в зоне иннервации нерва (тригеминальная невропатия). При развитии невралгии тройничного нерва у больного моложе 40 лет необходимо среди прочих заболеваний исключать рассеянный склероз. Причиной тригеминальной невралгии при рассеянном склерозе является наличие очага демиелинизации в варолиевом мосту или в зоне вхождения корешка тройничного нерва в ствол мозга.

Острая радикулярная боль при рассеянном склерозе редка. Связь этих болей с рассеянным склерозом доказывается наличием других его симптомов и выявлением очагов в спинном мозге при МРТ (в месте вхождения заднего корешка), а также отсутствием признаков корешковой компрессии. Иногда боль в спине при рассеянном склерозе может быть действительно обусловлена сдавлением корешка спинного мозга, хотя значительно чаще она вызывается повреждением скелетно-мышечных структур, возникающих вследствие асимметричной слабости ног, спастичности в них и нарушенной статики. Боли в спине наблюдаются примерно у 20% больных рассеянным склерозом. Как правило, эти боли наблюдаются при выраженных двигательных нарушениях. 60% больных, пользующихся колясками, жалуются на боли в шее. У них в связи с развивающейся слабостью мышц спины возникает грудной гиперкифоз, и пациенты вынуждены компенсаторно переразгибать шею, что приводит к болезненному напряжению мышц. В таких случаях нейроортопедические лечебные мероприятия и, при необходимости, декомпрессия корешка приводят к значительному регрессу болевого синдрома.

При рассеянном склерозе часто развивается остеопороз, что связывают со сниженной двигательной активностью. Имеет значение и преобладание среди пациентов женщин, которые больше подвержены развитию остеопороза, нежели мужчины. Кроме того, он может развиться и в результате лечения кортикостероидами. Боли, связанные с остеопорозом, более локальны и в значительной степени провоцируются движениями и переменой положения тела.

Иногда встречается и обусловленное разными причинами поражение периферических нервов, сопровождающееся болевыми ощущениями, например повреждение срединного нерва в запястном канале при длительном пользовании тростью, локтевого — при пользовании коляской.

Изредка могут возникать очень интенсивные, короткой продолжительности псевдорадикулярные боли в конечностях. Их локализация не соответствует зонам иннервации корешков. Возможно, они обусловлены поражением задних канатиков и представляют собой парциальный вариант симптома Лермитта.

В особую подгруппу выделяют головные боли при рассеянном склерозе. Они очень часты, хотя их причина остается неясной. При рассеянном склерозе головные боли встречаются в 3 раза чаще, чем при других неврологических заболеваниях. Изредка головная боль может быть даже первым признаком развивающегося заболевания или предвестником обострения. Обычно такие боли имеют характер головных болей напряжения, а их интенсивность не связана с активностью болезни. Возможными причинами головных болей при рассеянном склерозе могут быть депрессивные и скелетно-мышечные расстройства.

Больные рассеянным склерозом при наличии хронической боли больше инвалидизированы и социально дезадаптированы, чем больные с аналогичным неврологическим дефектом, но без болевого синдрома.

Книга "Рассеянный склероз: руководство для врачей"

Авторы: Т. Е. Шмидт, Н. Н. Яхно

В книге авторы попытались осветить состояние проблемы рассеянного склероза на современном этапе. Практически во все разделы внесены дополнения и изменения, но наиболее существенно изменены главы, в которых рассматриваются вопросы патогенеза рассеянного склероза. Более подробно представлены эмоционально-аффективные и когнитивные нарушения. Существенно расширен раздел, посвященный клинике острого рассеянного энцефаломиелита. Рассмотрены разнообразные новые подходы к лечению, часть из которых уже внедряется в повседневную практику. В данное издание включена глава, посвященная рассеянному склерозу у детей и его дифференциальной диагностике.

Книга "Рассеянный склероз" предназначена для практикующих врачей-неврологов.

Изучение рассеянного склероза - органического заболевания ЦНС - сегодня является, пожалуй, одним из наиболее динамично развивающихся разделов клинической неврологии и смежных нейронаук. В самые последние годы получены данные, позволившие объяснить механизмы аксональной и нейрональной дегенерации при рассеянном склерозе, обоснована гипотеза двойственной роли воспаления при этом заболевании. Все большее внимание привлекают рассеянный склероз у детей, более редкие формы демиелинизирующих заболеваний: острый рассеянный энцефаломиелит, оптикомиелит Девика. Весьма бурными темпами развивается и совершенствуется фармакотерапия рассеянного склероза, основанная на более глубоком понимании механизмов его развития. Предпринимаются попытки воздействия на самые разные звенья патогенеза рассеянного склероза.

В 6-м издании нашей книги, рассчитанной, как и прежде, в первую очередь на практикующих врачей, мы попытались осветить состояние проблемы рассеянного склероза на современном этапе. Дополнения и изменения внесены нами практически во все разделы, но наиболее существенно изменены главы, в которых рассматриваются вопросы патогенеза рассеянного склероза, в частности, взаимоотношение воспаления и дегенерации, нарушение гуморальных иммунных механизмов и механизмы ремиелинизации. Более подробно представлены эмоционально-аффективные и когнитивные нарушения при рассеянном склерозе. Существенно расширен раздел, посвященный клинике острого рассеянного энцефаломиелита.

Рассмотрены разнообразные новые подходы к лечению, часть из которых уже внедряется в повседневную практику. Представлены результаты наиболее значимых международных исследований последних лет. В данное издание нами включена также глава, посвященная рассеянному склерозу у детей и его дифференциальной диагностике. Увеличено число иллюстраций - авторы выражают благодарность сотрудникам отделения нейрорентгенологии Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко - академику РАН, д.м.н. В. Н. Корниенко, академику РАН, д.м.н., проф. И. Н. Пронину, к.м.н. С. В. Серкову - и заведующей отделением лучевой диагностики клиники нервных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова к.м.н. Е. В. Шашковой за предоставленные магнитно-резонансные томограммы, а также д.м.н. Г. Г. Торопиной за иллюстрацию изменений вызванных потенциалов при рассеянном склерозе.

Содержание книги "Рассеянный склероз: руководство для врачей" - Т. Е. Шмидт, Н. Н. Яхно

Глава 1. Эпидемиология, клинические формы, патоморфология, этиология и патогенез рассеянного склероза

1.1. Эпидемиология

1.2. Клинические формы

1.3. Патоморфология

1.4. Этиология

1.5. Патогенез

Глава 2. Клиническая картина рассеянного склероза

2.1. Ретробульбарный неврит

2.2. Глазодвигательные и зрачковые нарушения

2.3. Нарушения чувствительности и болевые синдромы

2.4. Двигательные нарушения

2.5. Нарушения глотания

2.6. Головокружение

2.7. Тазовые расстройства

2.8. Нарушения половой функции

2.9. Нервно-психические расстройства

2.10. Утомляемость

2.11. Пароксизмальные расстройства

2.12. Вегетативные нарушения

2.13. Нарушения сна, уровня сознания и бодрствования

Глава 3. Диагностика рассеянного склероза и методы исследования

3.1. Нейровизуализационные методы обследования

3.2. Вызванные потенциалы головного и спинного мозга

3.3. Лабораторная диагностика

3.4. Диагностические критерии

Глава 4. Клинические варианты и прогнозирование течения рассеянного склероза

Глава 5. Дифференциальный диагноз рассеянного склероза

5.1. Острый рассеянный энцефаломиелит

5.2. Ретробульбарный неврит

4 Оглавление

5.3. Воспалительные и гранулематозные заболевания

5.4. Васкулиты

5.5. Наследственные и метаболические заболевания ЦНС

5.6. Подострая комбинированная дегенерация спинного мозга (фуникулярный миелоз) и другие дефицитарные состояния

5.7. Опухоли ЦНС

5.8. Мальформация Арнольда–Киари

5.9. Вертеброгенная шейная миелопатия

5.10. Психогенные расстройства

Глава 6. Возрастные особенности клинической картины и течения рассеянного склероза

6.1. Поздний дебют рассеянного склероза

6.2. Рассеянный склероз у детей

ЧАСТЬ II

Глава 7. Лечение обострений рассеянного склероза

7.1. Гормональная терапия

7.2. Плазмаферез

7.3. Иммуноглобулин G

Глава 8. Иммуномодулирующая терапия рассеянного склероза.

Препараты первого ряда

8.1. Интерфероны бета

8.2. Глатирамера ацетат

8.3. Сравнение эффективности интерферонов бета и глатирамера ацетата

8.4. Влияние антител на эффективность интерферонов бета и глатирамера ацетата и переход на другой препарат

8.5. Диметилфумарат (текфидера)

8.6. Терифлуномид (абаджио)

8.7. Кому, когда и как назначать и отменять иммуномодулирующую терапию?

Глава 9. Другие иммуномодулирующие препараты и пересадка стволовых клеток

9.1. Финголимод (гилениа)

9.2. Митоксантрон (новантрон, онкотрон)

9.3. Натализумаб (тизабри)

9.4. Иммуноглобулин G

9.5. Пересадка стволовых клеток

Глава 10. Лечение рассеянного склероза в стадии прогрессирования

Глава 11. Симптоматическая терапия рассеянного склероза

11.1. Ретробульбарный неврит

11.2. Нистагм

11.3. Боль

11.4. Тремор

11.5. Спастичность

11.6. Тазовые расстройства

11.7. Нарушения половой функции

11.8. Нервно-психические расстройства

11.9. Утомляемость

11.10. Пароксизмальные расстройства

11.11. Реабилитация больных рассеянным склерозом

11.12. Рекомендуемые схемы длительного ведения больных рассеянным склерозом

Глава 12. Рассеянный склероз и беременность

Глава 13. Возможные пути повышения эффективности лечения рассеянного склероза

13.1. Комбинированная терапия

13.2. Новые подходы к лечению рассеянного склероза

Глава 14. Этические и деонтологические проблемы рассеянного склероза

Приложения. Наиболее употребляемые оценочные шкалы

Оценка функциональных систем по Куртцке

Расширенная шкала инвалидизации по Куртцке (шкала EDSS –Expanded Disability Status Scale)

Оценка неврологического статуса по шкале SCRIPPS

Оценка функции рук (Arm Index)

Шкала оценки утомляемости (FSS – Fatigue Severity Scale)

MSNQ (Multiple Sclerosis Neuropsychological Questionnaire –

Нейропсихологический опросник для пациентов с рассеянным склерозом