Лекция для медицинских сестер "Контроль стерильности" (отрывок из книги "Справочник медицинской сестры" - Обуховец Т. П., Барыкина Н. В., Чернова О. В., Соколова Н. Г.)

Контроль стерильности

Производится бактериологическими, техническими и термическими методами.

Бактериологические методы самые точные, но требуют времени исполнения и позволяют контролировать эффективность работы стерилизатора. Технические методы контроля сводятся к периодической проверке температуры путем размещения в камере максимальных термометров, контроля работы манометров и т.д.

Контроль термического метода стерилизации проводится повседневно. Он основан на свойстве ряда порошкообразных веществ менять свой цвет и плавиться под воздействием определенной температуры.

Для контроля используют средства измерения температуры, давления, времени, химические тесты, термохимические индикаторы и биотесты.

Используют следующие вещества:

- мочевина (132 °C).

- для контроля за сухожаровой стерилизацией используют: тиомочевину (180 °C); янтарную кислоту (180-192 °C) и др.

В настоящее время система «Чистый инструмент» предполагает использование для оперативного контроля только индикаторов интегрированного действия ИС-160, ИС-180, ИС-120 и ИС-132 фирмы «Винар», изменяющих окраску до цвета эталона только при воздействии на них температуры стерилизации в течение всей стерилизации. При использовании в комплекте с биологическими и физическими методами эффект стерилизации гарантируется.

Полоски индикатора закладываются в контрольные точки стерилизатора при каждом цикле стерилизации согласно инструкции. Количество зон, в которые закладывают индикаторы, зависит от емкости камеры воздушного или парового стерилизатора. Если емкость сухожарового шкафа составляет 80 литров, то количество индикаторов равно пяти.

Отработанные индикаторы подклеивают в журнал учета стерилизации в выделенные для этого колонки. Индикаторы, заложенные в упаковке, проверяет медицинский персонал перед проведением процедуры. Изделие разрешается использовать, если цвет индикатора не светлее эталона.

Бактериологические методы самые точные, но требуют времени исполнения и наличие биотеста. Контроль проводят в соответствии с методикой, утвержденной М3 РФ.

Главным в контроле эффективности стерилизации является чувство ответственности медперсонала за порученное дело, сознание того, что от малейшего недосмотра зависит жизнь пациента.

Дополнительный материал для лекции

Правила надевания стерильных перчаток

Правила снятия стерильных перчаток

Техника приготовления дезинфицирующих растворов

Книга "Справочник медицинской сестры"

Авторы: Обуховец Т. П., Барыкина Н. В., Чернова О. В., Соколова Н. Г.

Справочник содержит медико-технологические протоколы сестринских процедур по дисциплинам "Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях", "Сестринское дело в системе первичной медико-санитарной помощи населению", "Сестринская помощь при нарушениях здоровья", "Организация сестринской деятельности. Предлагаются стандартизованные планы сестринских вмешательств при различных состояниях. Для обучающихся средних медицинских учреждений по специальности 34.02.01 "Сестринское дело" и практикующих медицинских сестер.

Содержание книги "Справочник медицинской сестры" - Обуховец Т. П., Барыкина Н. В., Чернова О. В., Соколова Н. Г.

Инфекционный контроль. Инфекционная безопасность

Возбудители ВБИ

Типичные места обитания ВБИ

Заболевания, относящиеся к ВБИ

Механизмы передачи ВБИ

Факторы, влияющие на восприимчивость хозяина к инфекции

Меры контроля и безопасности в профилактике ВБИ

Правила пользования защитной одеждой

Уровни обработки рук медицинского работника

Социальный уровень обработки рук

Гигиенический уровень обработки рук

Хирургический уровень обработки рук

Правила надевания стерильных перчаток

Правила снятия стерильных перчаток

Профилактика внутрибольничных инфекций

Общие (универсальные) меры предосторожности

(безопасности) медицинской сестры на рабочем месте

Схема проведения дезинфекции при внутрибольничных инфекциях

Санитарная обработка пациента при педикулезе

Организация противопедикулезных мероприятий в стационаре

Сбор эпидемиологического анамнеза

Надевание противочумного костюма

Снятие противочумного костюма

Дезинфекция и стерилизация

Виды дезинфекции

Методы дезинфекции

Химические методы дезинфекции

Комбинированные методы дезинфекции

Дезинфицирующие средства

Основные приказы по санитарно-противоэпидемическому режиму ЛПУ, рекомендации

Характеристика основных средств дезинфекции

Виды контроля пригодности дезинфицирующих средств

Средства проведения дезинфекционных мероприятий

Требования к оборудованию для дезинфекции

Правила охраны труда при работе с дезинфицирующими средствами

Хранение и приготовление хлорсодержащих препаратов

Техника приготовления дезинфицирующих растворов

Приготовление 10% основного осветленного раствора хлорной извести (10 л)

Приготовление 1% рабочего раствора хлорной извести (10 л)

Приготовление 1% раствора хлорамина (1 л)

Особенности гигиенической уборки помещений стационара

Общие требования

Санитарно-гигиеническая уборка пищеблока и буфетных в отделениях стационара

Бельевой режим стационара

Личная гигиена пациентов

Контроль качества текущей и заключительной дезинфекции

Профилактическая (текущая) дезинфекция

Профилактическая дезинфекция и стерилизация различных объектов терапевтического отделения

Дезинфекция предметов ухода за пациентом

Профилактика профессионального заражения в процедурном кабинете

Особенности работы медицинской сестры в условиях риска инфицирования вирусной и бактериальной инфекцией, передающейся через кровь или другие биологические жидкости пациента

Аптечка при авариях

Попадание крови или других биологических жидкостей пациента на одежду и кожу медицинской сестры

Попадание биологических субстратов пациента на слизистую глаза

Использование антисептических средств в навесках для обработки глаз.

Попадание биологических субстратов пациента на слизистую глаза

Попадание биологических субстратов пациента на кожу лица и губы

Попадание биологических субстратов на слизистую носа

Использование антисептических средств в навесках для обработки полости носа

Ранение пальцев кисти потенциально инфицированным инструментом

Инфекционная безопасность после оказания помощи ВИЧ-инфицированному или больному СПИДом пациенту

Дезинфекция химическим методом при туберкулезе

Схема этапов обработки изделий медицинского назначения

1- й этап. Дезинфекция предметов медицинского назначения

2- й этап. Предстерилизационная очистка инструментов

3- й этап. Контроль качества предстерилизационной очистки

Понятие о стерилизации, методы и способы стерилизации

Понятие об автоклавировании

Стерилизация горячим воздухом в сухожаровом шкафу. Воздушный метод стерилизации

Стерилизация растворами химических веществ

Стерилизация газами

Контроль стерильности

Укладка в стерилизационные коробки перевязочного материала

Целевая укладка для накрытия стерильного стола

Надевание стерильного халата

Накрытие стерильного стола

Подготовка к работе стерильного лотка для выполнения манипуляций со стерильными предметами медицинского назначения

Медико-технологические протоколы сестринских процедур

Полная санитарная обработка пациента

Санитарная обработка пациента при выявлении педикулеза

Обработка волосистой части головы при педикулезе механическим способом

Гигиеническая ванна

Гигиенический душ

Антропометрия

Определение массы тела пациента

Измерение роста взрослого пациента

Измерение окружности грудной клетки (ОГК)

Безопасная больничная среда

Размещение пациента в положении

Фаулера (выполняется одной медсестрой)

Размещение пациента в положении Симса

Личная гигиена пациента

Положение пациента в постели

Режим активности (двигательный режим)

Пользование функциональной кроватью

Смена постельного и нательного белья

Смена постельного белья продольным способом (выполняется одной медицинской сестрой)

Смена постельного белья поперечным способом (выполняется двумя медицинскими сестрами)

Смена нательного белья пациенту с поврежденной рукой (выполняется двумя медсестрами или одной медсестрой)

Подача судна

Уход за кожей

Уход и профилактика пролежней

Уход за полостью рта

Уход за глазами

Уход за носом

Уход за ушами

Уход за волосами

Уход за вставными зубными протезами

Уход за полостью рта пациента, находящегося

в бессознательном состоянии

Подмывание женщины в постели

Влажное обтирание

Мытье ног в постели тяжелобольному

Подмывание тяжелобольных

Питание и кормление пациента

Помощь во время приема пищи

Кормление тяжелобольных

Санитарно-гигиеническая уборка пищеблока и буфетных в отделениях стационара

Контроль за посещением пациентов и передачей продуктов

Методы простейшей физиотерапии.

Гирудотерапия. Оксигенотерапия

Термометрия

Измерение температуры тела в подмышечной области

Измерение температуры тела в прямой кишке

Демеркуризация

Регистрация данных термометрии

Демеркуризация (при наличии скоплений ртути)

Применение лекарственных средств

Выписка, получение, хранение и учет лекарственных средств

Пути введения лекарственных средств в организм

Правила раздачи лекарственных средств

Ингаляционный путь введения лекарственных средств

Введение лекарственных средств в глаза, нос, уши

Туалет полости носа взрослого пациента с помощью масляных растворов

Закапывание капель в глаза, нос, уши

Закапывание капель в глаза

Закапывание капель в нос

Закапывание капель в ухо

Промывание наружного слухового прохода

Введение мази в нос

Введение порошка в полость носа

Закладывание глазной мази в конъюнктивальный мешок

Смазывание слизистой глотки

Проведение орошения глотки

Парентеральный путь введения лекарственных средств

Осложнения при парентеральном применении лекарственных средств

Набор лекарственного раствора из ампулы

Внутрикожная инъекция

Подкожная инъекция

Внутримышечная инъекция

Введение масляных растворов внутримышечно

Внутривенная инъекция

Подготовка пациентов и техника выполнения клинико-лабораторных и инструментальных исследований

Забор крови на общий анализ

Забор крови из пальца

Взятие крови из вены на биохимическое исследование

Взятие крови из вены на гемокультуру (стерильность) и чувствительность к антибиотикам

Забор материала из зева и носа для бактериологического исследования

Забор материала из зева

Забор материала из носа

Забор материала на менингококк из носоглотки

Исследование мокроты

Бактериологическое исследование мокроты

Сбор мочи для общего клинического анализа

Сбор мочи на сахар из суточного количества

Сбор мочи для исследования по методу Нечипоренко

Сбор мочи для исследования по методу Зимницкого

Обучение пациента (пациентки) сбору мочи для бактериологического исследования

Исследование кала на копрограмму

Исследование кала на простейшие и яйца глистов

Исследование кала на скрытую кровь

Забор кала для бактериологического исследования

Соскоб на энтеробиоз

Рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки

Пероральная холецистография (рентгенологическое исследование желчного пузыря и желчевыводящих путей)

Холеграфия (рентгенологическое исследование желчного пузыря и желчевыводящих путей)

Ирригоскопия (рентгенологическое исследование толстой кишки)

Внутривенная (экскреторная) пиелография (рентгенологическое исследование почек и мочевыводящих путей)

Бронхоскопия (эндоскопическое исследование бронхов)

Фиброгастродуоденоскопия (эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки)

Ректороманоскопия (эндоскопическое исследование прямой и сигмовидной кишок)

Колоноскопия (эндоскопическое исследование толстой кишки)

Цистоскопия (эндоскопическое исследование мочевого пузыря)

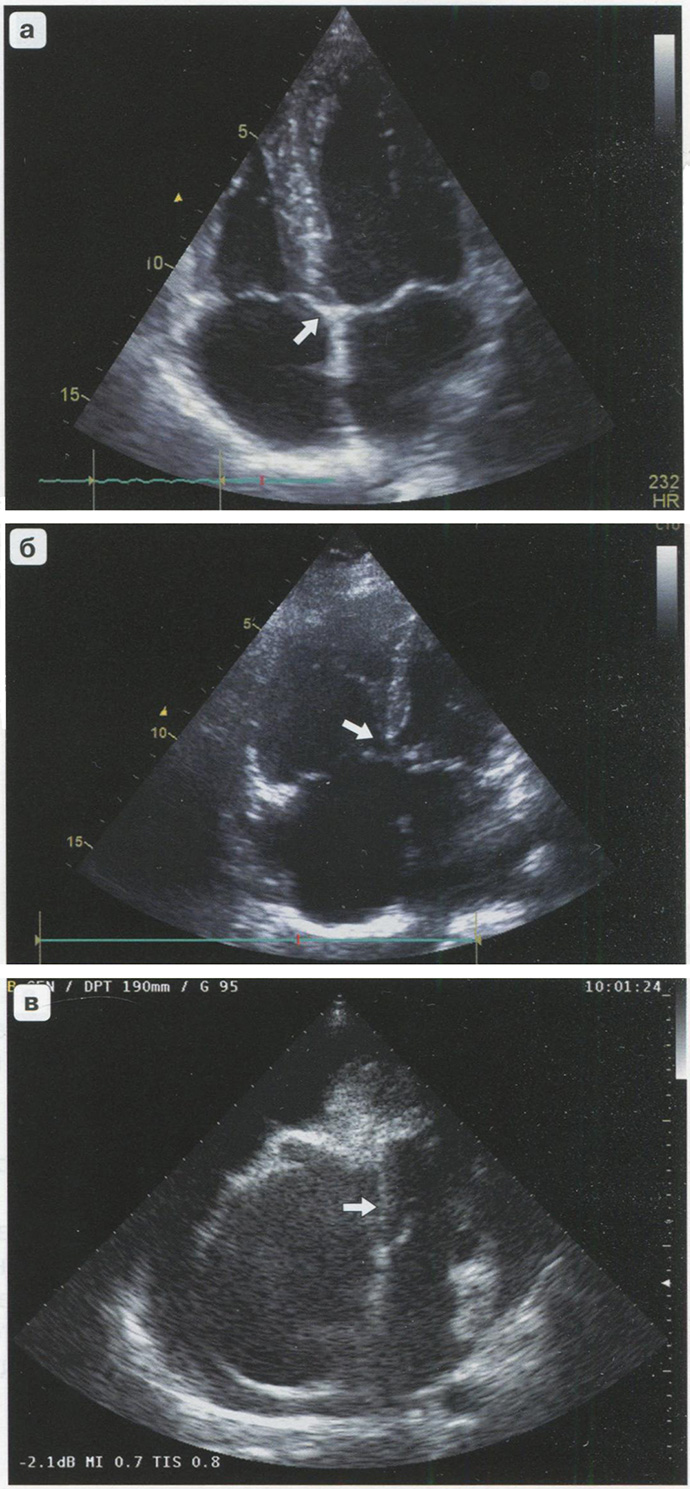

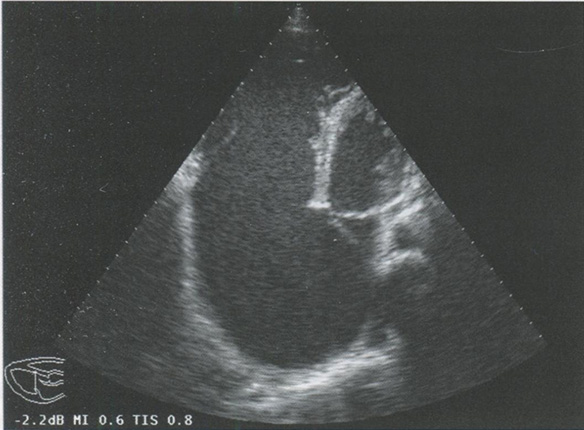

УЗИ органов брюшной полости (ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) и почек

УЗИ с определением сократительной способности желчного пузыря

УЗИ органов малого таза (мочевого пузыря, матки, яичников, предстательной железы)

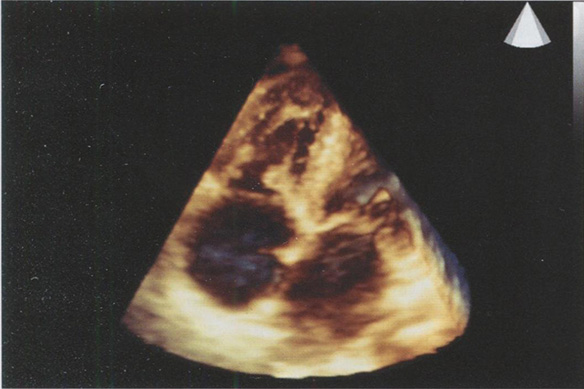

УЗИ почек, сердца и сосудов

Подготовка пациентов и техника выполнения процедур по уходу при заболеваниях органов дыхания

Постановка горчичников

Постановка банок

Подача пузыря со льдом

Применение холодной примочки

Требования к вентиляции и воздушной среде помещений, в которых находится пациент

Оксигенотерапия (подача увлажненного кислорода из кислородной подушки)

Подача увлажненного кислорода через носовой катетер

Сбор мокроты на микобактерии туберкулеза

Дезинфекция мокроты и карманных плевательниц в домашних условиях

Правила пользования карманным ингалятором (баллончиком)

Расчет, разведение и введение антибиотиков внутримышечно

Пункция плевральной полости (торакоцентез)

Планирование сестринских вмешательств при заболеваниях органов дыхания

Помощь при сухом (непродуктивном) кашле

Помощь при влажном (продуктивном) кашле Помощь при приступе удушья (бронхиальная астма)

Помощь при кровохарканьи

Помощь при боли в грудной клетке

Дренажное положение (положение Квинке)

Позиционный дренаж

Подготовка пациентов и техника выполнения процедур по уходу при заболеваниях органов кровообращения

Горчичные ножные ванны

Подсчет пульса и определение его качества

Измерение артериального давления

Измерение суточного диауреза и определение водного баланса

Учет и определение водного баланса

Определение массы тела пациента

Гирудотерапия

Постановка пиявок

Техника наложения венозных жгутов

Гипертоническая клизма

Масляная клизма

Сердечно-легочная реанимация вне лечебных учреждений

Восстановление проходимости дыхательных путей

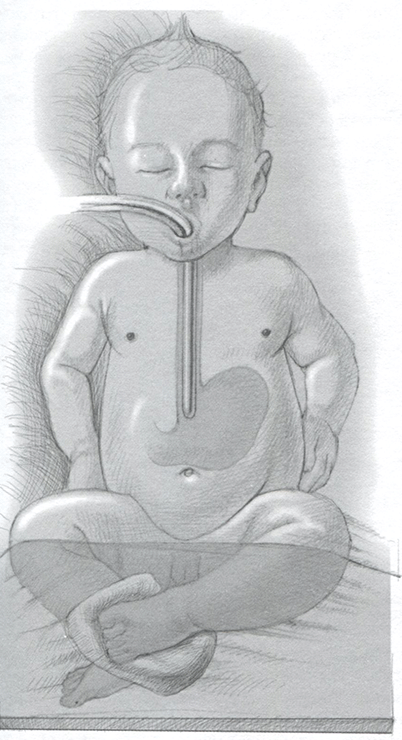

Искусственная вентиляция легких

Искусственная вентиляция легких методом «изо рта в рот»

Закрытый непрямой массаж сердца у взрослых и пожилых

Осложнения при реанимации:

Профилактика осложнений:

Признаки биологической смерти

Планирование сестринских вмешательств при заболеваниях органов кровообращения

Помощь при боли в сердце (приступ стенокардии)

Помощь при приступе удушья (сердечная астма)

Помощь при обмороке

Помощь при коллапсе

Помощь при шоке (общие противошоковые мероприятия)

Помощь при гипертоническом кризе

Подготовка пациентов и техника выполнения процедур по уходу при заболеваниях органов пищеварения

Промывание желудка

Взятие желудочного содержимого фракционным методом

Ацидометрия

Беззондовый метод определения желудочной секреции (ацидотест)

Дуоденальное зондирование

Уход за пациентом при рвоте

Очистительная клизма

Применение газоотводной трубки

Постановка лекарственной клизмы

Применение капельной клизмы

Применение сифонной клизмы

Кормление пациента через назогастральный зонд

Помощь при боли в эпигастральной области

Исследование желчных пигментов в моче экспресс-методом (проба Розина)

Планирование сестринских вмешательств при заболеваниях органов пищеварения

Помощь при желудочно-кишечном кровотечении

Помощь при запоре

Помощь при поносе (диарее)

Помощь при печеночной колике

Подготовка пациентов и техника выполнения процедур по уходу при заболеваниях органов выделения

Катетеризация мочевого пузыря женщине

Катетеризация мочевого пузыря мужчине

Планирование сестринских вмешательств при заболеваниях органов выделения

Помощь при острой задержке мочи

Доврачебная помощь при отеках (при заболеваниях почек)

Уход за промежностью пациента (пациентки) с мочевым катетером

Внутривенное капельное введение жидкостей

Расчет и введение гепарина

Подготовка пациентов и техника выполнения процедур по уходу при заболеваниях эндокринной системы

Введение инсулина

Проба на толерантность к глюкозе (ПТГ)

Исследование мочи на глюкозурический профиль

Планирование сестринских вмешательств при заболеваниях эндокринной системы

Помощь при дефиците знаний о заболевании (сахарный диабет)

Помощь при гипогликемической коме

Помощь при гипергликемической коме

Таблица содержания хлебных единиц (ХЕ) в продуктах питания

Подготовка пациентов и техника выполнения процедур по уходу при болезнях суставов

Постановка согревающего компресса

Помощь при боли в суставе

Планирование сестринских вмешательств при острых аллергозах

Помощь при анафилактическом шоке

Особенности сестринского дела в хирургии

Профилактика хирургической инфекции

Работа в перевязочной

Обработка рук по методу

Спасокукоцкого-Кочергина

Современные методы обработки рук перед операцией

Обработка рук раствором 2,4%

первомура (надмуравьиной кислоты)

Обработка рук церигелем

Организация перевязок

Гемостаз

Помощь при кровотечениях

Пальцевое прижатие поврежденной артерии на протяжении сосуда

Наложение жгута

Наложение закрутки

Наложение жгута на шею при ранении сосудистого пучка

Наложение кровоостанавливающего зажима на кровоточащий сосуд

Наложение давящей повязки

Временная остановка кровотечения максимальным сгибанием конечности

Оказание доврачебной медицинской помощи при носовом кровотечении

При кровотечении после экстракции зуба

При кровотечении из слухового прохода

При кровотечении из легких (кровохарканье) При кровотечении из пищевода и желудка

Иммобилизация и транспортировка пациента в стационар

Правила наложения транспортных шин

Наложение шины Крамера при переломе плеча

Наложение шины Крамера на предплечье

Наложение лестничной шины Крамера на голень

Наложение шины Дитерихса

Иммобилизации верхней конечности предплечья, нижней конечности - голени и стопы пластмассовыми и пневматическими шинами

Наложение шины медицинской пневматической (ШМП)

Подготовка пациента к операции

Перемещение пациента с кровати на каталку

Перемещение пациента с каталки на операционный стол и обратно

Перемещение пациента с каталки на кровать после операции

Общие принципы организации ухода за послеоперационными пациентами

Подготовка палаты интенсивной терапии и постели для пациента в послеоперационный период

Положение оперированного в кровати в первые часы после операции

Наблюдение за пациентом в первые сутки после операции

Инфузии и трансфузии

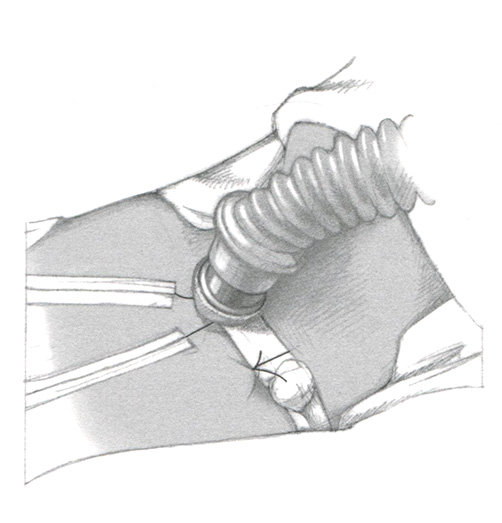

Постановка периферического венозного катетера

Уход за периферическим венозным катетером

Удаление периферического венозного катетера

Введение стерильных растворов в подключичный катетер

Осуществление ухода за катетером в центральной вене

Подготовка пациента к гемотрансфузии

Выявление признаков непригодности крови к переливанию

Составление набора и определение групповой принадлежности крови по стандартным сывороткам

Определение резус-фактора

Определение резусной принадлежности крови в реакции агглютинации на плоскости цоликлоном анти-Д СУПЕР

Проба на резус-совместимость

Проба на совместимость по системе АВО

Биологическая проба на совместимость

Уход за пациентом после гемотрансфузии

Обезболивание

Подготовка пациента к местной анестезии

Проведение поверхностной анестезии

Проведение инфильтрационной

послойной анестезии по А.В. Вишневскому

Проведение футлярной анестезии

Уход за пациентом после местной анестезии

Подготовка пациента к общей анестезии

Меры профилактики взрывов во время наркоза

Уход за пациентом после общей анестезии

Осложнения при обезболивании

Пункции

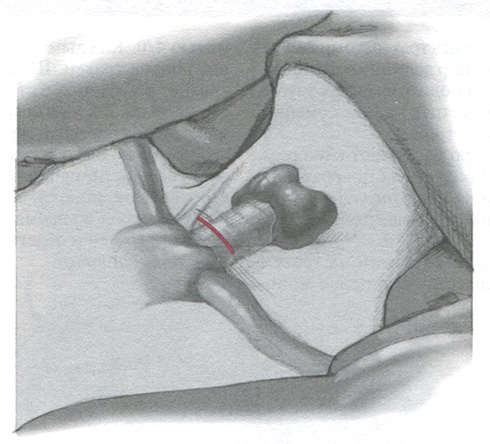

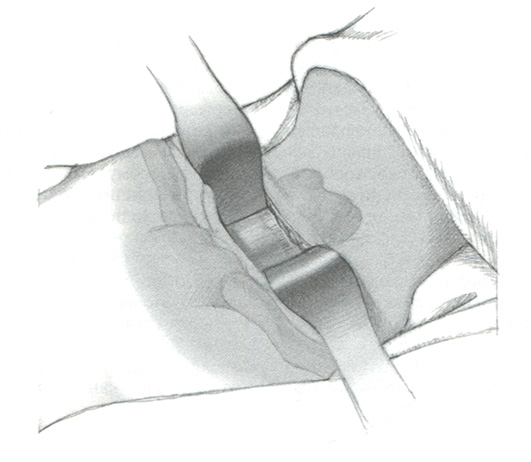

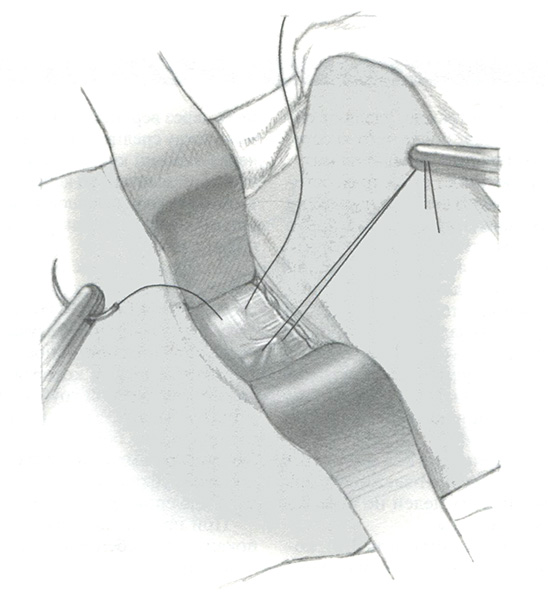

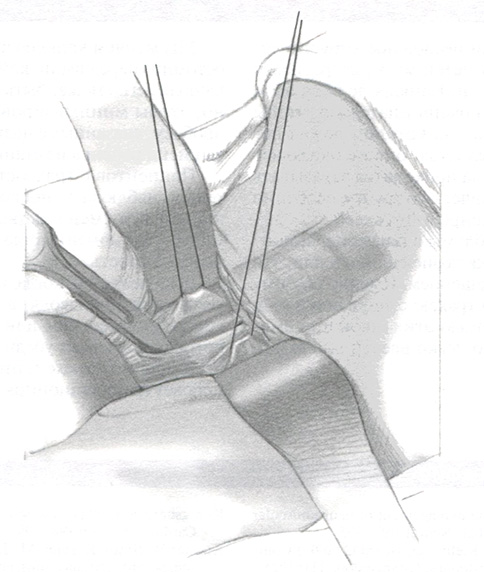

Проведение трахеостомической пункции

Осложнения при пункциях

Оказание первой медицинской помощи

Дренирование ран и полостей

Проведение рыхлой тампонады раны

Проведение тугой тампонады раны

Проведение тампонады по Микуличу

Введение в рану плоского резинового дренажа

Промывание глубокой раны или полости по трубчатому дренажу

Введение лекарственных средств через микроирригатор

Проведение дренирования по Бюлау

Проведение активного дренирования с помощью резиновой груши

Проведение проточно-аспирационного дренирования

Первичная хирургическая обработка ран

Снятие узловых швов

Наложение и снятие скобок Мишеля

Проведение перевязки чистой послеоперационной раны

Проведение перевязки нагноившейся послеоперационной раны

Проведение перевязки гнойной раны

Проведение перевязки послеожоговой раны

Доврачебная помощь при различных экстремальных состояниях в хирургии

При острой кровопотере

При тромбоэмболии артерий

При механических травмах

Травматические вывихи

Закрытые переломы костей

Открытые переломы костей

Синдром длительного сдавления

Травматический отрыв конечности

При ранениях

При ожогах и обморожениях

Термические ожоги

Химические ожоги

Электротравма

Обморожение

При черепномозговых травмах

Закрытая черепномозговая травма

Перелом свода черепа

Перелом основания черепа

Перелом верхней и нижней челюстей

Вывих нижней челюсти

При ранениях в области шеи

Ушиб хрящей гортани

Перелом хрящей гортани

Перелом подъязычной кости

Повреждение трахеи

Повреждение пищевода

Ранение сосудов шеи

Инородное тело гортани и трахеи

Ожог пищевода

При травмах грудной клетки и ее органов

Ушиб грудной клетки

Сдавление и сотрясение груди

Перелом ребер

Перелом ключицы

Гемоторакс

Закрытый пневмоторакс

Открытый пневмоторакс

Клапанный пневмоторакс

Повреждение средостения (травматический медиаспаинит)

Ранение сердца и перикарда

При травмах и острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости

Ушиб брюшной стенки

Закрытая травма живота с повреждением внутренних органов

Непроникающее ранение живота

Проникающее ранение живота с выпадением внутренних органов

«Острый живот»

Ущемленная грыжа живота

Желудочно-кишечные кровотечения

При травмах и заболеваниях прямой кишки

Проникающие ранения прямой кишки

Выпадение прямой кишки

При травмах и заболеваниях мочеполовой системы

Повреждение почек

Повреждение мочевого пузыря

Почечная колика

Острая задержка мочеиспускания

При травмах позвоночника и таза

Перелом шейного отдела позвоночника

Перелом позвоночника в грудном и поясничном отделах

Перелом костей таза

Проведение специфической профилактики столбняка

Особенности сестринских манипуляций в педиатрии

Измерение температуры тела

Измерение температуры тела в паховой складке и в подмышечной области

Измерение температуры тела в прямой кишке

Исследование пульса

Определение типа и частоты дыхания

Определение эластичности кожи

Определение тургора тканей

Определение толщины подкожно-жировой клетчатки

Определение размеров большого родничка

Исследование физиологических рефлексов новорожденных

Определение нарушения осанки

Осмотр зева

Пальпация периферических лимфатических узлов

Измерение массы тела (возраст до двух лет)

Измерение длины тела (у детей до одного года)

Измерение окружности головы

Обработка пупочной ранки

Утренний туалет новорожденного и грудного ребенка

Подмывание новорожденного и грудного ребенка

Гигиеническая ванна (для грудного ребенка)

Обработка волосистой части головы при гнейсе

Уход за ногтями ребенка

Подготовка матери и ребенка к кормлению грудью

Контрольное кормление

Кормление ребенка из рожка

Физическое охлаждение с помощью льда

Физическое охлаждение с помощью спирта

Уксусное обертывание при гипертермии

Постановка горчичников детям раннего возраста

Горчичное обертывание

Горчичные ножные ванны

Согревающий компресс на ухо

Оксигенотерапия

Тюбаж по Демьянову (слепой дренаж)

Закапывание капель в уши

Постановка очистительной клизмы новорожденному и грудному ребенку

Лекарственная клизма

Введение лекарственной свечи в прямую кишку

Постановка газоотводной трубки

Оральная регидратация

Пункция вен свода черепа катетером-«бабочкой»

Правила ухода за центральным венозным катетером

Введение противодифтерийной сыворотки

Сбор мочи на общий анализ у девочки раннего возраста

Взятие материала на палочку Борде—Жангу (метод «кашлевых пластинок»)

Совместимость лекарственных средств