Лекция для врачей "Ортопедическое лечение несъемными протезами. Анамнез и клиническое обследование" (отрывок из книги "Ортопедическое лечение несъемными протезами - Розенштиль С. Ф.)

Анамнез и клиническое обследование

Ключевые термины

взаимодействие

дисфункция височно-нижне-челюстного сустава (ВНЧС)

исследование пародонта

медицинский анамнез

несъемное протезирование

основная жалоба

пальпация

перкуссия

системные состояния

скольжение

стоматологический анамнез

фремитус

щелчок

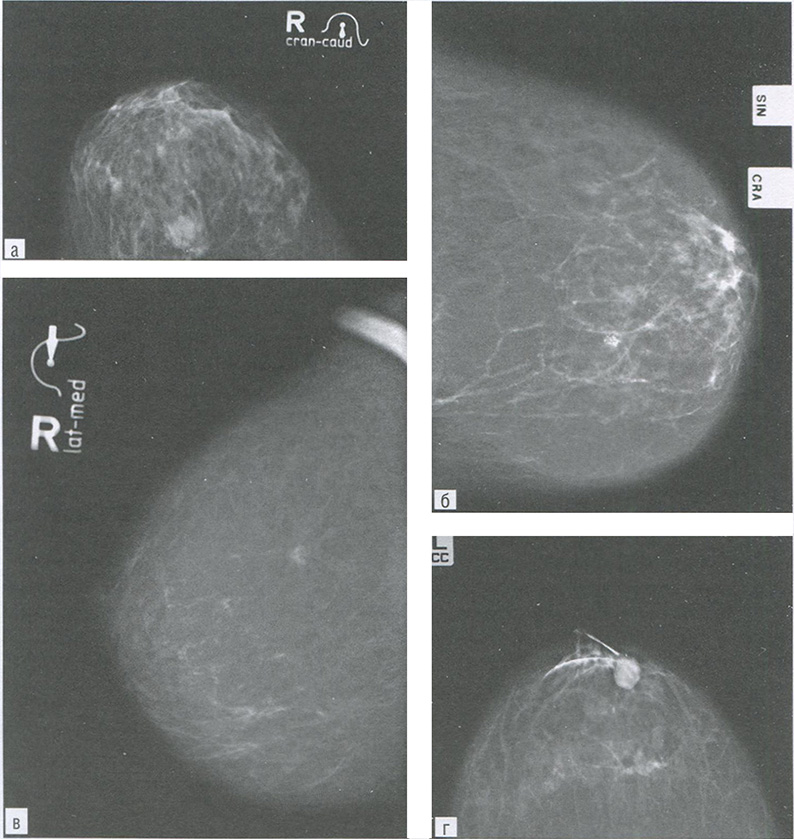

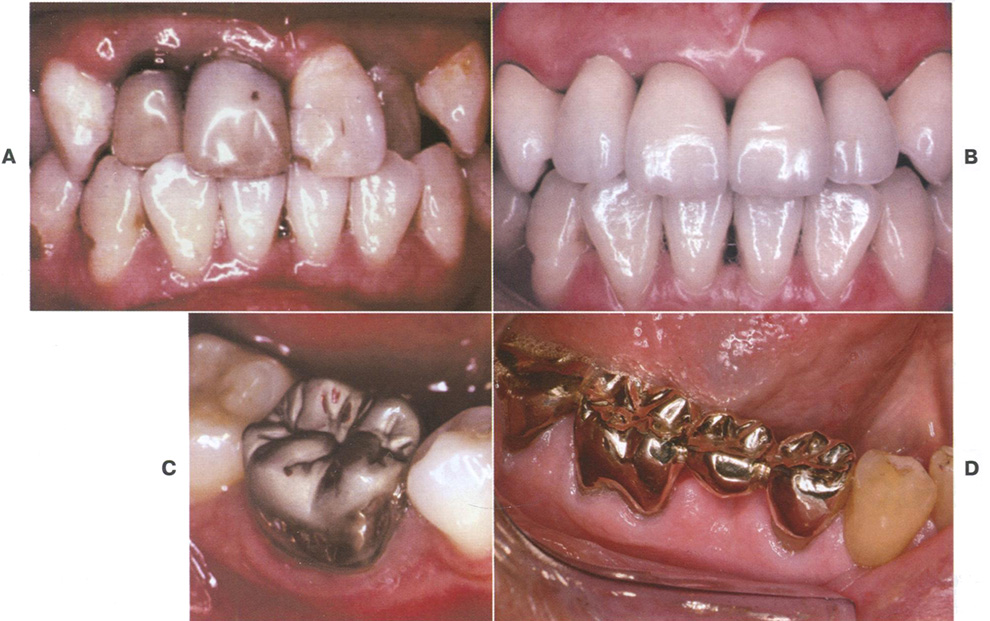

Лечение с помощью несъемных зубных протезов включает замену и восстановление зубов искусственными реставрациями, которые не могут легко удаляться из полости рта. Такое лечение направлено на восстановление функции, эстетики и комфорта. Несъемное протезирование предлагает полное удовлетворение потребностей как пациента, так и стоматолога. Оно способно превратить нездоровые, непривлекательные зубы с неудовлетворительной функцией в зубы в комфортной, здоровой окклюзионной схеме с многолетней последующей функцией и улучшенной эстетикой (см. рис. 1-1А, В). Лечение может варьировать от довольно простого восстановления одиночного зуба литой коронкой (см. рис. 1-1С) или замещения одного или нескольких утраченных зубов несъемным зубным протезом (см. рис. 1-1D) или реставрацией с опорой на имплантаты до комплексного восстановления всех зубов в зубном ряду или всей зубочелюстной системы.

Для получения адекватного предсказуемого результата в этой высокотехнологичной и сложной области стоматологии внимание должно уделяться каждой детали: начиная с первого разговора с пациентом и диагностики, на всех последующих этапах активного лечения и в будущем в ходе дальнейшего наблюдения пациента. В противном случае результат, как правило, бывает неадекватным и неудовлетворительным и для пациента, и для стоматолога, с разочарованием и потерей доверия друг к другу.

Проблемы, с которыми приходится сталкиваться во время лечения и после него, часто обусловлены ошибками или упущениями во время этапа сбора анамнеза и первоначального обследования пациента. Малоопытный клиницист нередко приступает к тому или иному этапу лечения, не собрав необходимой диагностической информации.

Постановка правильного диагноза является обязательным предварительным условием для составления надлежащего плана лечения. Это требует сбора всех соответствующих сведений. Полный анамнез включает всестороннюю оценку общего и дентального здоровья пациента, его (ее) индивидуальных потребностей, предпочтений и пожеланий, а также личных обстоятельств пациента. В настоящей главе приводится обзор основ сбора анамнеза и клинического обследования, при этом особое внимание уделяется получению необходимой информации с целью принятия правильных решений по ортопедическому лечению с помощью несъемных конструкций.

Анамнез

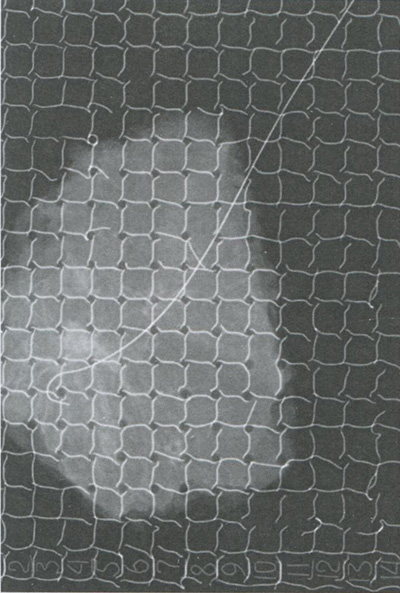

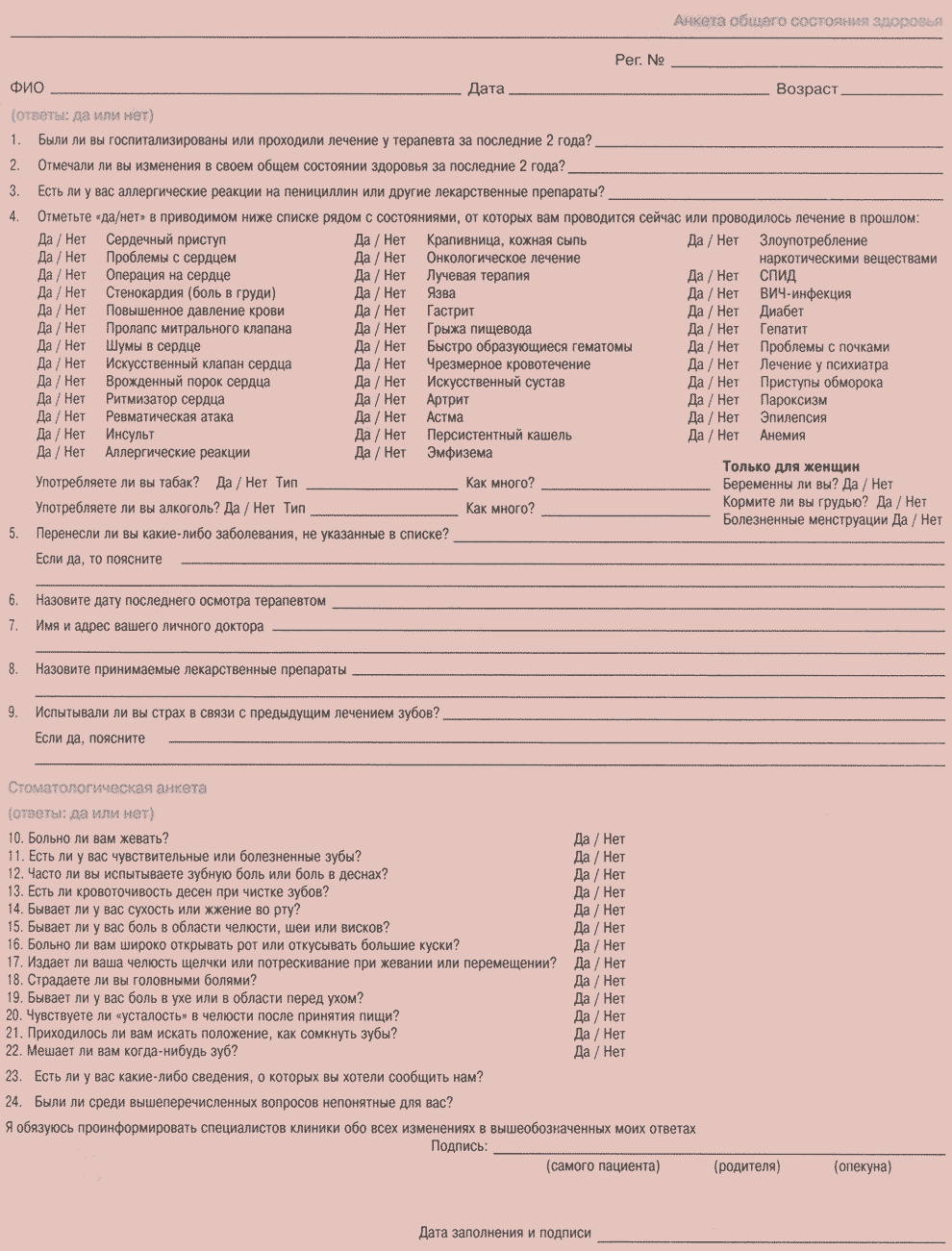

Анамнез пациента должен содержать всю необходимую информацию о причинах обращения к стоматологу, а также личные сведения, включающие предыдущий опыт медицинской и стоматологической помощи. Должна быть записана основная жалоба, предпочтительно — со слов пациента. Для сбора анамнеза можно рекомендовать анкету (см. рис. 1-2); после заполнения она проверяется в присутствии пациента с целью исправления возможных ошибок и пояснений определенных ответов на вопросы. Если пациентом является психически неадекватный человек или ребенок младшего возраста, обязательным является присутствие опекуна или родителя.

Основная жалоба

В первую очередь анализируется причина или причины, побудившие пациента обратиться за помощью к врачу. Причинами могут быть очевидные жалобы. Однако в ходе тщательного обследования часто выявляются проблемы или состояния пациента, о которых он (она) может не подозревать. Пациент воспринимает основную жалобу как свою главную проблему. Поэтому при составлении всестороннего плана лечения особое внимание должно быть уделено тому, каким образом можно разрешить основную жалобу.

Рис.1-1 Верхнечелюстные зубы с сильной степенью разрушения (А) восстановлены металлокерамическими несъемными реставрациями (В). С. Цельнолитой коронкой восстановлен нижнечелюстной моляр. D. Трехкомпонентный несъемный зубной протез замещает утраченный нижнечелюстной премоляр.

Поэтому при составлении всестороннего плана лечения особое внимание должно быть уделено тому, каким образом можно разрешить основную жалобу. Неопытный клиницист, который стремится к плану «идеального» лечения, рискует упустить потребности и пожелания пациента. Ситуация, когда стоматолог не понимает или не желает понимать пациента, его (ее) мнения, приносит разочарование пациенту.

Основные жалобы могут быть представлены из одной из следующих категорий:

- проблемы комфортности (боль, чувствительность, припухлость);

- проблемы функции (трудности с жеванием или говорением);

- социальные проблемы (неприятный привкус во рту или запах изо рта);

- проблемы внешнего вида (сломанные или непривлекательные зубы или реставрации, изменение цвета зубов, образование пятен на зубах).

Комфортность

В случае боли отмечаются ее локализация, характер, степень или частота. Также необходимо отметить время, когда пациент почувствовал боль в первый раз; какие факторы вызывают боль (например, холодная, горячая или сладкая пища), а также все изменения в ее характере. Отмечается, какой является боль — локализованной или более рассеянной. Рекомендуется попросить пациента показать, где он (она) чувствует боль.

В случае имеющейся припухлости обязательно отмечаются ее локализация, размер, консистенция, цвет, время, в течение которого она ощущается пациентом, а также все изменения ее размера, если таковые произошли.

Функция

Трудности при жевании могут объясняться такой локальной проблемой, как сломанный бугорок или утраченные зубы; они также могут быть связаны с более генерализованной причиной: аномальной окклюзией или дисфункцией.

Социальный аспект

Неприятный привкус во рту или запах изо рта нередко свидетельствуют о плохой гигиене полости рта и имеющемся заболевании пародонта. Как правило, именно социальные причины заставляют пациента обращаться за помощью к стоматологу.

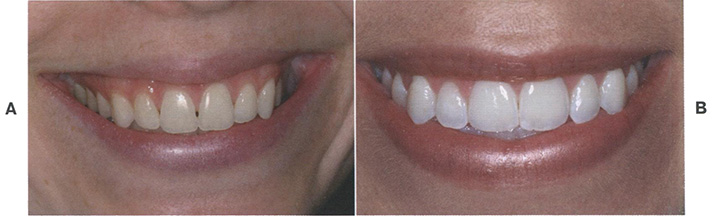

Внешний вид

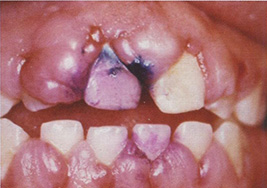

Непривлекательный внешний вид считается мощным фактором мотивации пациентов, которые стремятся изменить внешний вид своих зубов (см. рис. 1-3). Такие пациенты в большинстве случаев имеют утраченные, скученные или сломанные зубы или реставрации. Зубы таких пациентов бывают неэстетичными по форме, имеют неправильное расположение, измененный цвет или другие дефекты развития.

Индивидуальные подробности

В записях пациента отмечаются имя, фамилия, домашний адрес, телефоны, пол, род деятельности, рабочее расписание, семейное положение и финансовый статус. Очень многое может дать 5-минутная беседа во время первого посещения пациента, которая к тому же позволяет установить хорошие взаимоотношения с пациентом и заложить основы взаимного доверия. В это время можно выяснить кажущиеся незначительными индивидуальные подробности, которые, как правило, оказываются значимыми для постановки правильного диагноза и составления прогноза и плана лечения.

Рис. 1-2 Скрининговый опросник.

Рис.1-3 Непривлекательный внешний вид зубов является распространенной причиной обращения к стоматологу за реконструктивным лечением.

Рис.1-4 Тяжелая форма гиперплазии десен, ассоциированная с приемом противосудорожных препаратов.

Медицинский анамнез

Общемедицинский анамнез должен включать записи о приеме пациентом каких-либо лекарственных препаратов, а также все релевантные медицинские состояния. При необходимости можно соотнестись с лечащим врачом или врачами пациента. Можно рекомендовать следующую классификацию:

1. Состояния, влияющие на методы лечения (например, любые нарушения, которые требуют антибиотиковой премедикации, использования стероидов или антикоагулянтов; все предыдущие аллергические реакции на препараты или дентальные материалы). После идентификации таких состояний лечение может быть частью плана общего лечения, но с существенным ограничением некоторыми факторами имеющихся вариантов.

2. Состояния, влияющие на план лечения (например, предыдущая лучевая терапия, геморрагические нарушения, престарелый возраст и заболевание в терминальной стадии). Такие состояния могут модифицировать ответную реакцию пациента на дентальное лечение и влиять на прогноз. Например, пациентам, которым раньше проводилась лучевая терапия в области планируемого удаления зуба, требуются специальные мероприятия (гипербарический кислород) для предотвращения серьезных осложнений.

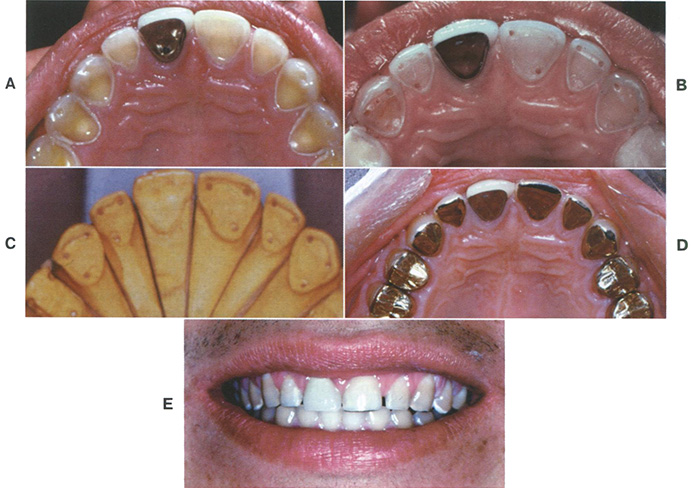

3. Системные состояния с наличием внутриротовых симптомов. Например, пародонтит может быть связан с диабетом, менопаузой, беременностью или приемом противосудорожных препаратов (рис. 1-4); в случаях гастроэзофагеального рефлюкса, булимии или анорексии зубы могут иметь эрозивные поражения, вызванные отрыгиваемой желудочной кислотой (рис. 1-5); некоторые лекарственные препараты могут иметь побочные эффекты: имитация дисфункции височно-нижнечелюстного сустава или уменьшение слюнотечения.

4. Возможные факторы риска для стоматолога и вспомогательного персонала (например, пациенты с подозрением или с подтверждением диагноза гепатита В, СПИДа или сифилиса).

Стоматологические клиники руководствуются в своей работе «всеобщими мерами предосторожности» для обеспечения надлежащего инфекционного контроля. Это означает, что для каждого пациента без исключения осуществляется надлежащий инфекционный контроль; каких-либо дополнительных мер не требуется, когда стоматологи оказывают лечение известным носителям того или иного заболевания6.

Стоматологический анамнез

Клиницисты должны комментировать ситуацию пациента только после его тщательного обследования. При адекватном опыте работы клиницист нередко в состоянии предварительно оценить потребности лечения уже во время первого посещения. Но трудно бывает давать оценку качества предыдущего лечения, потому что обстоятельства, при которых проводилось такое лечение, как правило, неизвестны. В случаях запроса анализа ранее оказанного лечения для процессуальных действий пациент должен обратиться к специалисту, знакомому с «обычным и привычным» стандартом лечения.

Анамнез пародонтального лечения

Оценивается уровень проводимой пациентом гигиены полости рта, обсуждаются текущие меры контроля зубного налета. Обязательно отмечаются частота всех предыдущих хирургических обработок, а также даты и характер оказанного ранее пародонтального лечения.

Анамнез реконструктивного лечения

Может включать только простые пластмассовые или амальгамные пломбы или содержать записи о коронках и несъемных зубных протезах. Возраст имеющихся реставраций помогает при прогнозе и определении вероятного срока службы будущих несъемных зубных протезов.

Анамнез эндодонтического лечения

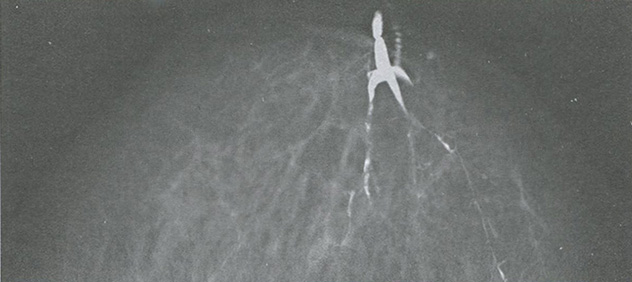

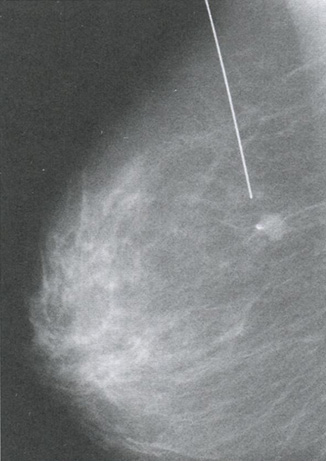

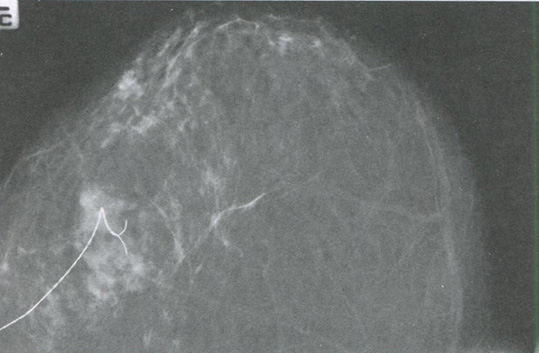

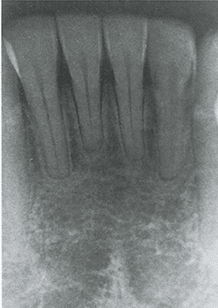

Пациенты часто забывают, на каких зубах проводилось эндодонтическое лечение. Такие зубы легко идентифицировать с помощью рентгенографического исследования. Результаты должны периодически изучаться для осуществления мониторинга периапикального здоровья и своевременного выявления рецидивов (рис. 1-6).

Рис. 1-5 А. Обширное поражение, вызванное самопроизвольной кислотной регургитацией. Обратите внимание на то, что язычные поверхности не имеют эмали, за исключением узкой полоски на десневом крае. В. Зубы препарированы под реставрации частичного покрытия. С. Окончательная модель. D и Е. Завершенная реставрация.

Анамнез ортодонтического лечения

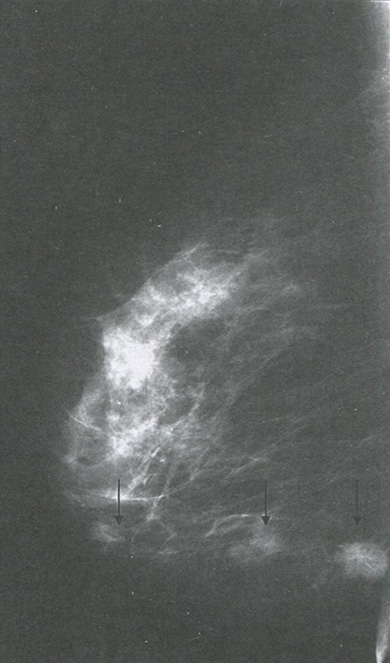

Неотъемлемой частью оценки зубов после ортодонтического лечения является анализ окклюзионной схемы. Если пациенту требуется реконструктивное лечение, его направляют к стоматологу-ортопеду. Для обеспечения долговременной стабильности положения зубов и уменьшения или полного исключения парафункциональной активности может потребоваться регулировка окклюзии (восстановление формы окклюзионных поверхностей зубов). В отдельных случаях предыдущее ортодонтическое лечение приводит к резорбции корня (которая выявляется по рентгенограмме) (см. рис. 1-7). Изменение соотношения коронка—корень влияет на будущее ортопедическое лечение и его прогноз. План реконструктивного лечения можно упростить незначительным перемещением зубов. Если пациенту предстоит ортодонтическое лечение, то сэкономить время позволяет такое незначительное перемещение зубов (для восстановления), которое включается в план лечения уже в самом начале. Поэтому всегда очень полезным является эффективное взаимодействие стоматолога-ортопеда и ортодонта.

Анамнез ортопедического лечения с помощью съемных зубных протезов

Обязательной является оценка предыдущего ортопедического лечения с помощью съемных зубных протезов. Например, пациент может не носить съемный зубной протез по нескольким причинам; более того, пациент может даже не упомянуть о нем. Существование таких устройств устанавливается в ходе опроса и обследования пациента. Полезным для получения адекватного результата предстоящего лечения будет выслушать мнение пациента, почему предыдущий зубной протез оказался неудачным.

Рис.1-6 Неадекватное эндодонтическое лечение привело к рецидиву периапикального поражения. Пациенту требуется повторное лечение.

Анамнез внутриротового хирургического лечения

Проводится сбор информации об утраченных зубах и всех осложнениях, которые возникали во время удаления зуба. Для пациентов, которым назначено ортопедическое лечение после ортогнатического хирургического лечения, требуются специальные процедуры оценки и сбора данных. Перед началом любого лечения ортопедическая часть планируемого лечения должна быть скоординирована с хирургическим лечением.

Рис.1-7 Апикальная резорбция корня после ортодонтического лечения. Рентгенографический анамнез

Для анализа прогрессирования дентального заболевания могут оказаться полезными предыдущие рентгенограммы. Если возможно их получить, то пациента можно не подвергать дополнительному воздействию ионизирующего облучения. Все стоматологические клиники, как правило, без промедлений реагируют на запрос рентгенограмм или их соответствующих дубликатов. В большинстве случаев тем не менее критичной является серия текущих рентгенограмм, что должно стать частью обследования пациента.

Анамнез дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС)

Болевые ощущения или щелчки в ВНЧС или такие нейромышечные симптомы, как болезненность при пальпации, могут быть вызваны дисфункцией ВНЧС, лечение которой должно быть проведено до протезирования несъемными зубными реставрациями. Выявить такие проблемы помогает в том числе и анкета, которая содержит вопросы о лечении дисфункции ВНЧС в прошлом (например, окклюзионные шины, медикаментозное лечение, биологическая обратная связь или физиопроцедуры).

Обследование

Обследование пациента включает в себя осмотр, пальпацию и рассказ пациента с целью выявления всех отклоняющихся от нормы состояний. Во избежание ошибок следует записывать все результаты наблюдений, а не делать диагностические комментарии о состоянии. Например, записи должны быть такими: «припухлость», «покраснение» и «кровотечение при исследовании ткани десны пародонтальным зондом», а не «гингивит» (что является диагнозом).

Если для пациента планируется ортопедическое лечение с помощью несъемных конструкций, то проводится тщательное обследование и сбор данных. Протокол такого обследования можно найти в учебниках по внутриротовой диагностике.

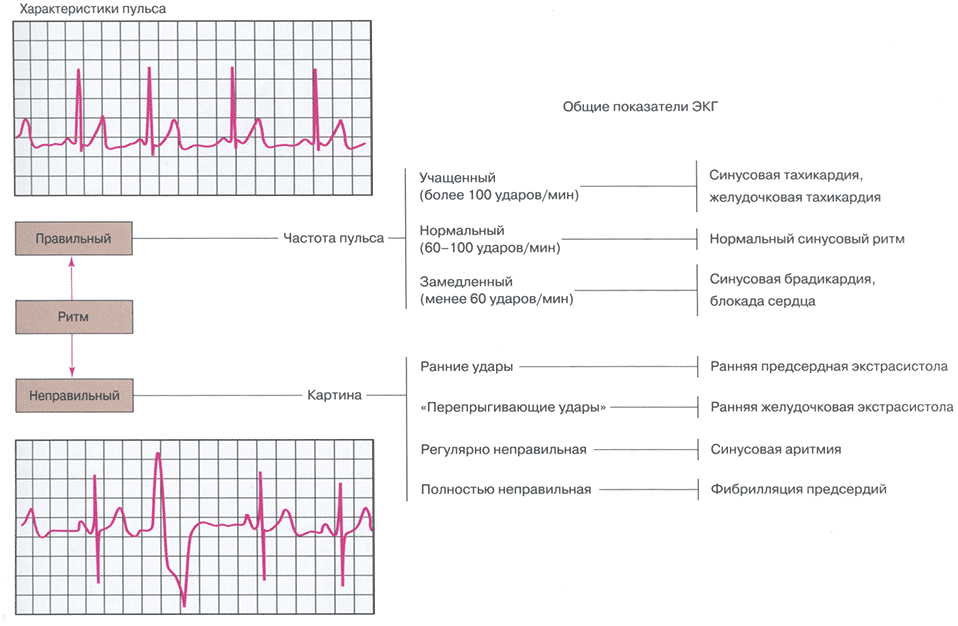

Общий осмотр

Оцениваются общий вид пациента и походка, измеряется вес. Отмечаются цвет кожи, признаки анемии или желтухи. Измеряются частота дыхания, пульс, температура и артериальное давление, все результаты вносятся в амбулаторную карту пациента. Ортопедическое лечение с помощью несъемных конструкций показано, как правило, пациентам среднего или старшего возраста, которые могут иметь повышенные риски развития того или иного сердечно-сосудистого заболевания. В настоящее время имеются относительно недорогие приборы амбулаторного использования для выполнения электрокардиограммы (рис. 1-8). Пациентов с отклоняющимися от нормы результатами измерений рекомендуется направлять на всестороннюю медицинскую оценку перед началом лечения.

Внеротовое обследование

Особое внимание уделяется имеющейся лицевой асимметрии пациента, поскольку даже незначительные отклонения от нормы могут говорить о серьезных состояниях. Проводится пальпация шейных лимфатических узлов, а также ВНЧС и жевательной мускулатуры.

ВНЧС

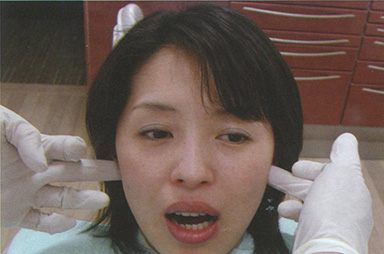

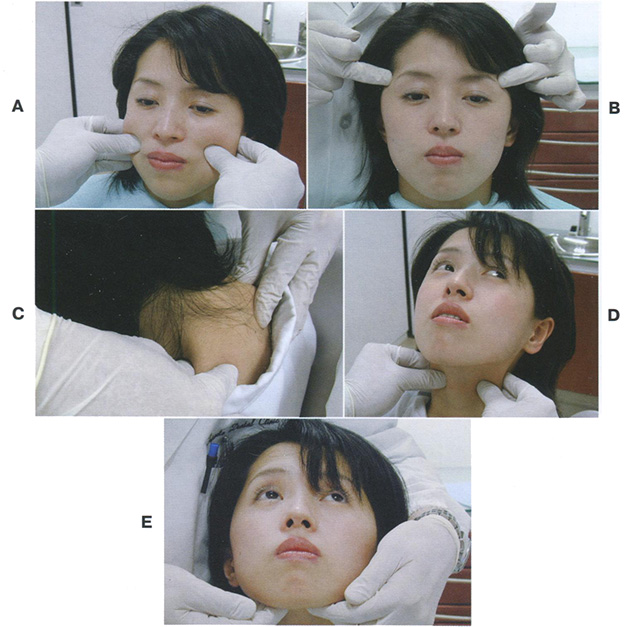

Во время пальпации клиницистом ВНЧС с двух сторон в области кпереди от края козелка ушной раковины пациент совершает движения открывания и закрывания рта. Это позволяет сравнить относительное время левого и правого суставного перемещения при открывающем движении. Асинхронное перемещение может указывать на смещение диска вперед, которое делает невозможным для одной из головок нижней челюсти нормальное движение смещения (см. главу 4). Пальпация области ушной раковины (рис. 1-9) с оказанием легкого переднего давления позволяет идентифицировать потенциальные нарушения в заднем прикреплении диска. Отмечается болезненность или боль при движении, которая может свидетельствовать о воспалительных нарушениях в тканях позади диска, которые имеют хорошую сосудистую сеть и иннервацию. В большинстве случаев щелчки в ВНЧС выявляются во время пальпации области ушной раковины, но их обнаружение затруднено при пальпации непосредственно над боковым полюсом суставного отростка, потому что щелчки могут «приглушаться» покрывающими тканями. Расположение кончиков пальцев клинициста на углах нижней челюсти позволяет идентифицировать даже минимальные щелчки, поскольку между кончиками пальцев и нижнечелюстной костью находится только тонкий слой мягкой ткани.

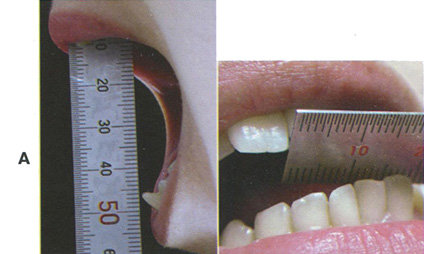

Максимальное открывание нижней челюсти, приводящее к межрезцовому движению, равному менее 35 мм, считается ограниченным, потому что среднее открывание составляет 50 мм и более. Такое ограниченное открывающее движение свидетельствует об изменениях внутри капсулы ВНЧС. Подобным образом регистрируется отклонение средней линии при открывании и/или закрывании рта. Можно измерить максимальные боковые перемещения пациента (нормой считается приблизительно 12 мм) (рис. 1-10).

Рис.1-8 Электрокардиограмма (ЭКГ).

Рис.1-9 Пальпация задних аспектов височно-нижнечелюстных суставов.

Рис. 1-10 Максимальное открывание нижней челюсти, превышающее 50 мм (А), и боковое перемещение, равное примерно 12 мм (В), считаются нормальными.

Жевательная мускулатура

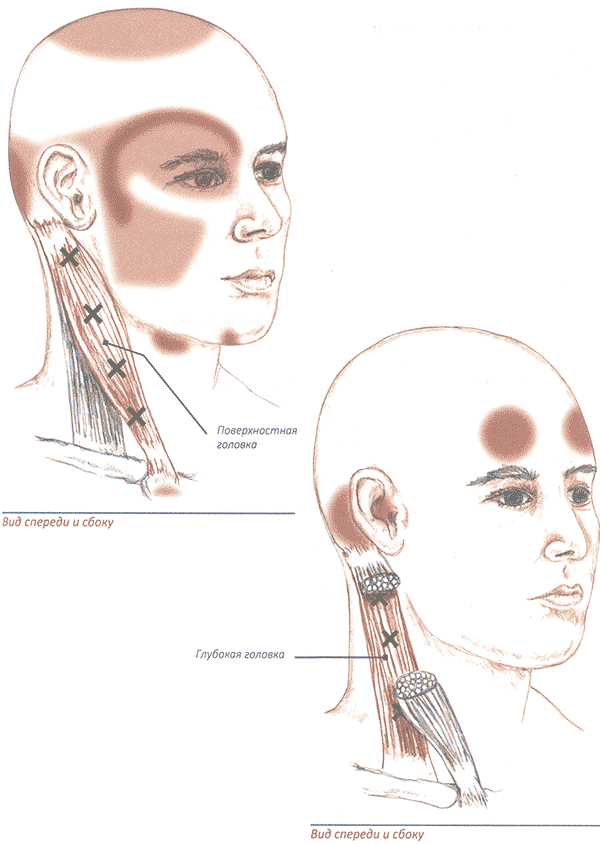

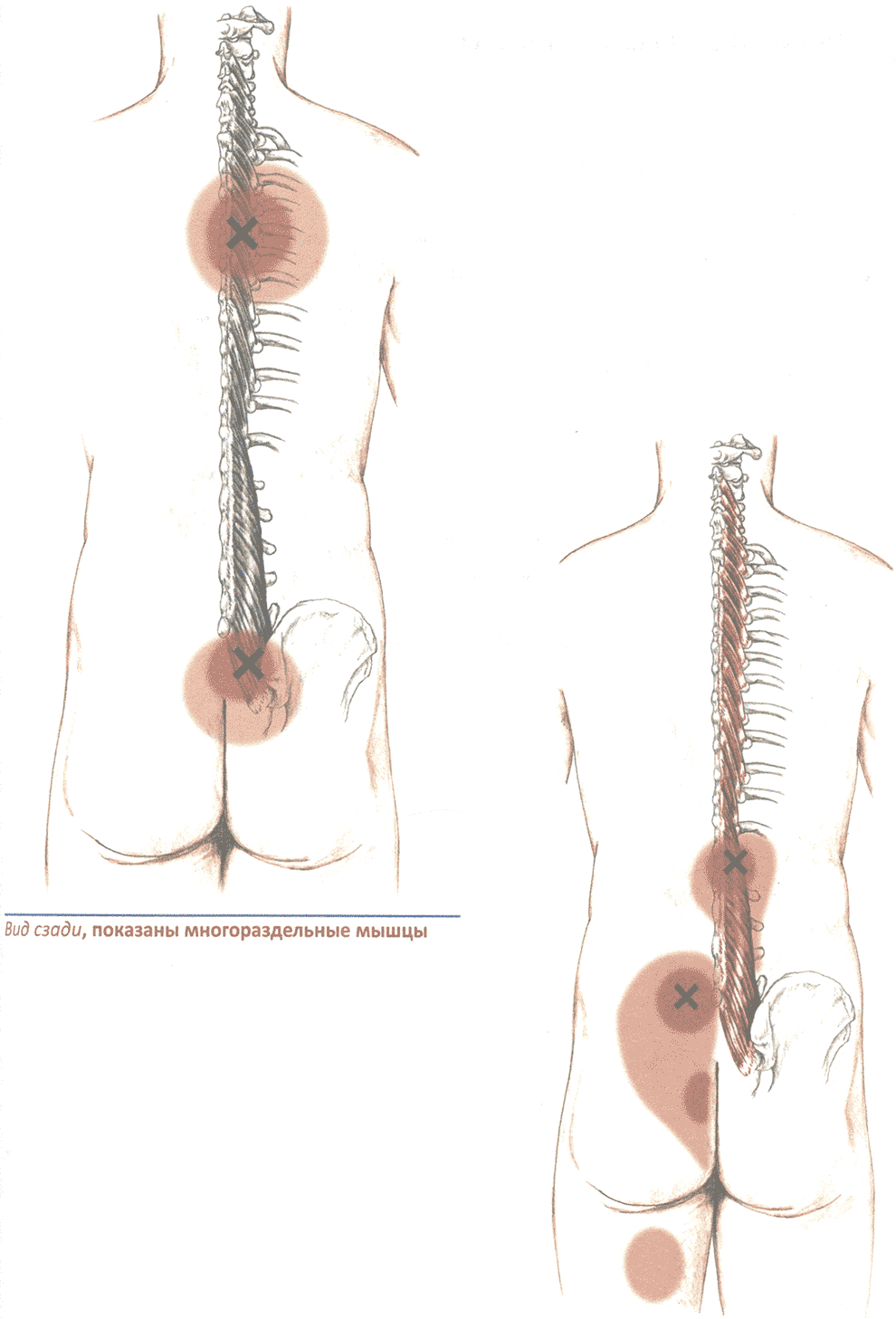

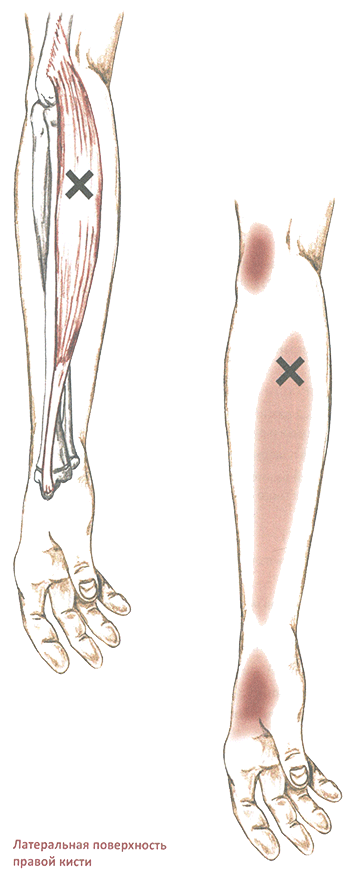

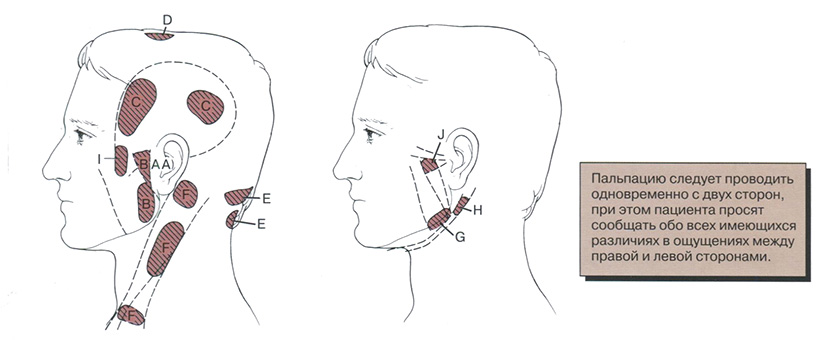

После этого проводится пальпация жевательных и височных мышц, а также всех других релевантных постуральных мышц с целью выявления признаков болезненности (см. рис. 1-11). Пальпация должна выполняться одновременно с двух сторон. Это позволяет пациенту сравнить и сообщить об имеющейся разнице в ощущениях между левой и правой стороной.

При пальпации должно оказываться только легкое давление (легкое давление сравнимо с давлением, которое не вызывает чувства дискомфорта, если оказывается на закрытое глазное веко человека). В случае имеющихся различий в ощущениях между левой и правой стороной пациента просят определить степень дискомфорта как легкую, среднюю или сильную. При выявленных признаках существенного асинхронного движения или дисфункции ВНЧС следует провести полную пальпацию мышц, последовательность которой описана авторами Solberg и Krogh-Poulsen и Olsson. Каждому участку пальпации присваивается численный показатель на основе ответной реакции пациента. В случае проведения нейромышечного лечения или лечения ВНЧС клиницист проводит повторную пальпацию тех же самых участков с целью оценки ответной реакции на лечение (см. рис. 1-12).

Рис. 1-11 Пальпация мышц. А. Жевательная мышца. В. Височная мышца. С. Трапециевидная мышца. D. Грудино-ключично-сосцевидная мышца. Е. Дно полости рта.

Рис. 1-12 Участки пальпации для оценки чувствительности мышц. А. Капсула ВНЧС. В. Жевательные мышцы: глубокая и поверхностная. С. Височная мышца: передняя и задняя. D. Верхушечная точка (темя). Е. Шея: задняя часть шеи и основание. F. Грудино-ключично-сосце-видная мышца: прикрепление, тело и происхождение. G. Медиальная крыловидная мышца. Н. Задняя двубрюшная мышца. I. Височное сухожилие. J. Боковая крыловидная мышца.

Рис. 1-13 Анализ улыбки является важной частью обследования, особенно в тех случаях, когда рассматривается вариант передних коронок или несъемных зубных протезов. А. Некоторые люди показывают значительную часть десневой ткани во время широкой улыбки. В. Другие пациенты могут не показывать десневой край центральных резцов.

Рис. 1-14 Во время обследования оценивается так называемое негативное пространство между зубами верхней и нижней челюсти.

Губы

Оценивается видимость зубов при нормальной или широкой улыбке. Это может оказаться критичным при планировании ортопедического лечения с помощью несъемных зубных протезов, особенно для краевого прилегания определенных металлокерамических коронок. Некоторые пациенты показывают при улыбке только верхнечелюстные зубы. Более 25% людей не показывают при широкой улыбке десневую треть верхнечелюстных центральных резцов (рис. 1-13). Степень улыбки зависит от длины и подвижности верхней губы, а также от длины альвеолярного отростка. Когда пациент смеется, его челюсти слегка приоткрываются, и часто между зубами верхней и нижней челюсти можно видеть темное пространство (рис. 1-14). Такое пространство называется негативным (отрицательным) пространством. Отсутствующие зубы, диастемы, сломанные или неудовлетворительного качества реставрации разрушают гармонию негативного пространства и требуют корригирующих мероприятий.

Внутриротовое обследование

Внутриротовое обследование позволяет получить необходимую информацию о состоянии мягких и поддерживающих тканей. Осматриваются язык, дно полости рта, преддверие, щеки, а также твердое и мягкое нёбо, отмечаются все имеющиеся аномалии. Такую информацию можно оценить должным образом во время планирования лечения только при условии использования объективных показателей, а не приблизительной оценки.

Обследование пародонта

Обследование пародонта имеет целью получение информации о статусе бактериальных отложений, ответной реакции ткани «хозяина» и степени обратимого и необратимого поражения. Поскольку для успеха несъемного протезирования первостепенное значение имеет долгосрочное здоровье пародонта (см. главу 5), выявленное пародонтальное заболевание должно быть пролечено до начала ортопедического лечения.

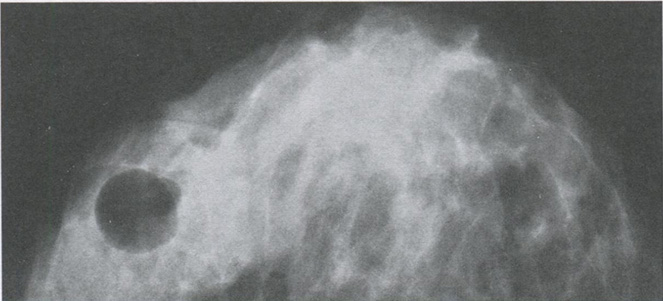

Десна

Десна слегка просушивается перед началом обследования, с тем чтобы не оказались скрытыми ее незначительные изменения или детали. Наблюдаются и вносятся в амбулаторную карту пациента цвет, текстура, размер, контур, консистенция и положение десны. После этого проводится тщательная пальпация с целью выделения экссудата или гноя, который может находиться в области десневой борозды.

Здоровая десна (см. рис. 1-15А) имеет розовый цвет и плотно прикреплена к подлежащей соединительной ткани. Неприкрепленный край десны является очень тонким, а межзубный промежуток заполнен остроконечным межзубным сосочком. Все отклонения от указанных требований должны вноситься в записи. При развитии хронического краевого гингивита (см. рис. 1-15В) десна увеличивается в размере и становится выпуклой, происходит потеря зернистости, края и межзубные сосочки становятся тупыми, наблюдается кровотечение или экссудат.

Ширина прикрепленной кератинизированной десны вокруг каждого зуба оценивается измерением поверхности кератинизированной ткани в апикальнокоронковом параметре при помощи пародонтального зонда и вычитания измеренной глубины борозды. Другим методом получения данного показателя является визуальный, когда на десневой край оказывается легкое давление тупой стороной зонда или эксплорера. На слизистодесневой границе (MGJ) инструмент резко «ныряет», показывая переход от плотно прикрепленной десны к более подвижной слизистой оболочке. Инъекция местного анестетического раствора в некератинизированную слизистую оболочку в непосредственной близости к MGJ с целью придания оболочке выпуклой формы — это третий метод получения прямого обзора MGJ-границы. Но его применяют только в тех ситуациях, когда два предыдущих метода не дали желаемого результата.

Рис. 1-15 А. Здоровая десна: розового цвета, с острым краем и плотно прилегающая к зубу. В. Гингивит: зубной налет и назубные твердые отложения (зубной камень) вызвали воспаление десневого края, что привело к изменению цвета, контура и консистенции неприкрепленного десневого края. Воспаление распространяется в кератинизированную прикрепленную десну.

Рис.1-16 А. Три типа измеряющих десневую борозду/карман зондов. В. Правильное положение зонда в интерпроксимальной области борозды: параллельно поверхности корня и в вертикальном направлении как можно дальше по интерпроксимальному аспекту. С и D. Градуированный фуркационный зонд

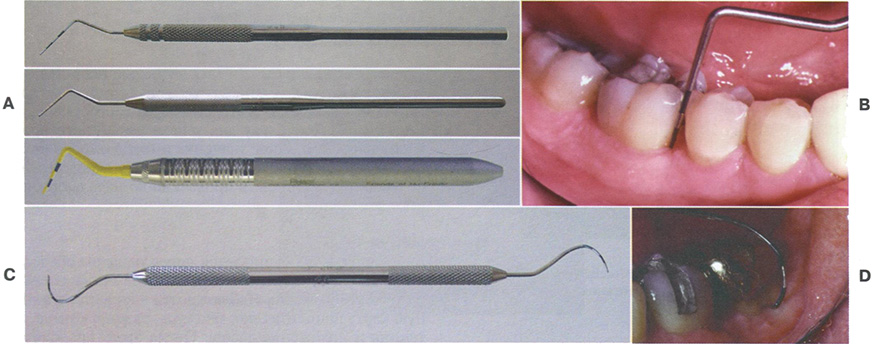

Пародонт

Пародонтальный зонд (рис. 1 -16А) считается одним из наиболее надежных и эффективных диагностических инструментов для обследования пародонта. При помощи зонда получают измерение (в миллиметрах) глубины пародонтальных карманов и здоровых десневых борозд на всех поверхностях каждого зуба. В процессе обследования зонд вводится главным образом параллельно зубу и продвигается по всей окружности по борозде уверенными, но легкими движениями; клиницист снимает измерение, когда зонд контактирует с апикальной частью десневой борозды (рис. 1-16.8). Таким образом, обнаруживаются все внезапные, «неожиданные» изменения в уровне прикрепления. Зонд может располагаться также и под небольшим углом (5—10°) в интерпроксимальных областях с целью определения топографии имеющегося поражения. Все глубины зондирования (обычно шесть показателей для одного зуба) вносятся в пародонтальную карту (рис. 1-17). В карте содержатся и другие данные о пародонте (например, подвижность или неправильное расположение зубов, открытые или дефицитные области контакта, непоследовательные высоты краевого гребня, утраченные или ретинированные зубы, области неадекватно прикрепленной кератинизированной десны, десневая рецессия, поражения зоны фуркации, а также неправильно расположенные прикрепления уздечек.

Вы читали отрывок из книги "Ортопедическое лечение несъемными протезами - Розенштиль С. Ф.

Книга "Ортопедическое лечение несъемными протезами"

Автор: Розенштиль С. Ф.

Книга "Ортопедическое лечение несъемными протезами" представляет собой всестороннее, практичное руководство, закладывающее надежный фундамент основных ортопедических знаний и актуальнейших клинических подходов. Клинические и лабораторные процедуры представлены в понятном пошаговом виде и снабжены более чем 3000 ясных, высококачественных цветных иллюстраций. Данная книга является прекрасным ресурсом как для студентов, так и для закаленных практиков и содержит всю необходимую информацию для проведения в жизнь ваших знаний.

Основные особенности книги:

Представлена обновленная информация об ортопедических конструкциях с опорой на имплантаты, в том числе приводятся обсуждение применения их в современной практике и новые иллюстрации дана расширенная информация относительно дентальной эстетики и композитных пломбировочных материалов.

Опубликован Ортопедический диагностический индекс (PDI), недавно предложенный Американской коллегией стоматологов-ортопедов приводится недавно вышедшее в свет 8-е издание Словаря ортопедических терминов. Полный текст словаря приведен в конце книги.

Представлены сотни пошаговых процедур, сопровождающиеся детальными иллюстрациями.

Книга соответствует принципам учебного плана ADEA по ортопедическому лечению съемными протезами.

В приложение включены ценные данные о производителях стоматологических материалов и оборудования.

Важные факты приводятся в специальных текстовых врезках. В конце каждой главы публикуются вопросы для самоконтроля.

Руководство проводит вас через планирование и подготовку реставрации к клиническим и лабораторным процедурам, что позволит вам получить исчерпывающие знания для уверенного лечения пациентов.

Книга "Ортопедическое лечение несъемными протезами" должна стать настольной для каждого стоматолога-ортопеда.

Содержание книги "Ортопедическое лечение несъемными протезами" - Розенштиль С. Ф.

ЧАСТЬ I ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1 Анамнез и клиническое обследование

2 Диагностические гипсовые модели зубного ряда и процедуры, связанные с их изготовлением

3 Планирование лечения

4 Принципы окклюзии

5 Пародонтальные аспекты

6 Подготовка полости рта

ЧАСТЬ II ПЕРВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП

7 Принципы препарирования зубов

8 Препарирование под полную литую коронку

9 Препарирование под металлокерамическую коронку

10 Препарирование под частичную винирную коронку, вкладку и накладку

11 Препарирование под полные керамические реставрации

12 Реставрация зубов после эндодонтического лечения

13 Несъемные протезы с опорой на имплантаты

14 Подготовка тканей и получение оттисков

15 Временные несъемные реставрации

ЧАСТЬ III ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭТАП

16 Взаимодействие со специалистами зуботехнической лаборатории

17 Окончательные модели и штампы

18 Восковые шаблоны

19 Дизайн каркаса и выбор металла для металлокерамических реставраций

20 Дизайн промежуточной части зубного протеза

21 Ретейнеры для частичных съемных зубных протезов

22 Блокирование и отливка

23 Описание цвета, процесс воспроизведения цвета и эстетические характеристики

24 Металлокерамические реставрации

25 Цельнокерамические реставрации

26 Адгезивные несъемные зубные протезы

27 Зубные протезы из волоконноусиленных композитных материалов

28 Коннекторы для частичных несъемных зубных протезов

29 Окончательная обработка литой реставрации

ЧАСТЬ IV ВТОРОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭТАП

30 Оценка, характеризация и глазурование

31 Фиксирующие материалы и процедуры цементирования

32 Дальнейшее наблюдение