Лекция для врачей "Эпидуральная анестезия и спинальная анестезия: техника и риски" (отрывок из книги "Клиническая анестезиология" - Морган Дж. Э.)

Терминология

В анестезиологии термины «спинномозговая анестезия» и «спинальная анестезия» обычно используются как равнозначные: речь идёт о субарахноидальной (интратекальной) блокаде, когда местный анестетик вводят в цереброспинальную жидкость (ЦСЖ). Практический ориентир правильного положения иглы — появление/свободное истечение ЦСЖ. Для сравнения, при эпидуральной анестезии препарат вводят в эпидуральное пространство (без попадания в ЦСЖ), поэтому отличаются скорость развития блокады, требуемые дозы местного анестетика и профиль рисков (включая системную токсичность при внутрисосудистом введении). Далее по тексту для однозначности используется формулировка «спинномозговая (спинальная) анестезия».

Регионарная анестезия и лечение боли

Спинномозговая, эпидуральная и каудальная анестезия

Основные положения

- Все виды центральной блокады (спинномозговая, эпидуральная и каудальная) могут выполняться путем однократной инъекции или же через катетер — посредством периодического струйного введения или непрерывной инфузии.

- Люмбальную (субарахноидальную) пункцию выполняют ниже позвонка L2 у взрослых (L3 у детей), что позволяет избежать повреждения спинного мозга.

- Основной точкой приложения центральных блокад являются корешки спинномозговых нервов.

- Феномен дифференциальной блокады состоит в том, что симпатическая блокада (оценивается по температурной чувствительности) распространяется на два сегмента выше сенсорной (болевая и тактильная чувствительность), которая, в свою очередь, может распространяться на два сегмента выше двигательной блокады.

- Прерывание эфферентной вегетативной передачи в корешках спинномозговых нервов вызывает симпатическую и отчасти парасимпатическую блокаду.

- Центральные блокады вызывают снижение АД (артериальное давление) различной степени выраженности, что может сопровождаться уменьшением ЧСС (частота сердечных сокращений) и сократимости миокарда.

- Необходимо предвидеть неблагоприятное влияние центральных блокад на сердечно-сосудистую систему и предпринять меры, с тем чтобы свести к минимуму артериальную гипотонию. Переливание инфузионных растворов (10–20 мл/кг в отсутствие сопутствующих заболеваний) частично компенсирует депонирование крови в венах.

- Для лечения выраженной или гемодинамически значимой брадикардии и артериальной гипотонии применяют соответственно атропин и вазопрессоры.

- Основные противопоказания к центральной блокаде включают отказ больного, геморрагический диатез, тяжелую гиповолемию, повышенное внутричерепное давление, инфекцию в месте инъекции, тяжелый стеноз клапана сердца и обструкцию выходного тракта левого желудочка.

- При эпидуральной анестезии внезапная потеря сопротивления свидетельствует, что игла проколола желтую связку и вошла в эпидуральное пространство. Для выполнения спинномозговой анестезии иглу продвигают дальше через эпидуральное пространство и прокалывают твердую мозговую и паутинную оболочки, на что указывает свободное вытекание ЦСЖ (цереброспинальная жидкость).

- Эпидуральная анестезия — разновидность центральной блокады с более широким диапазоном применения по сравнению со спинномозговой, оказывающей эффект по типу «все или ничего». Эпидуральную анестезию можно выполнять на поясничном, грудном и шейном уровне.

- Эпидуральная блокада широко используется для интраоперационной анестезии, анальгезии в родах, лечения послеоперационной и хронической боли.

- По сравнению со спинномозговой анестезией, эпидуральная развивается медленнее (в течение 10–20 мин) и может быть менее мощной.

- Количество (объем и концентрация) местного анестетика для эпидуральной анестезии значительно больше, чем для спинномозговой. Если эта доза непреднамеренно попадает интратекально или в просвет сосуда, то могут развиться тяжелые токсические реакции. Меры безопасности включают использование тест-дозы и дробное введение.

- Каудальная анестезия является одной из наиболее распространенных методик регионарной анестезии у детей.

Механизм действия

Основной точкой приложения центральных блокад являются корешки спинномозговых нервов. После инъекции в цереброспинальную жидкость (при спинномозговой анестезии) или эпидуральное пространство (при эпидуральной и каудальной анестезии) раствор местного анестетика вступает в контакт с нервными корешками. При спинномозговой анестезии для развития глубокой моторной и сенсорной блокады достаточно относительно небольшой дозы и объема местного анестетика. При эпидуральной и каудальной анестезии, напротив, для достижения аналогичной концентрации местного анестетика у нервных корешков требуется значительно более высокая доза и объем анестетика. Кроме того, инъекция анестетика в эпидуральное пространство должна выполняться вблизи подлежащих анестезии нервных корешков. Блокада нервной передачи в волокнах дорсальных нервных корешков прерывает сенсорные импульсы (соматические и висцеральные), в то время как блокада проводимости в волокнах передних корешков — эфферентную двигательную и вегетативную иннервацию (глава 18).

Соматическая блокада

Прерывание передачи болевых стимулов и расслабление скелетных мышц при центральных блокадах обеспечивают отличные условия для хирургического вмешательства. Сенсорная блокада прерывает передачу соматических и висцеральных ноцицептивных стимулов, а двигательная блокада вызывает миорелаксацию скелетных мышц. Механизм действия местных анестетиков обсуждается в главе 14. Воздействие местных анестетиков на нервные волокна зависит от диаметра волокна, его миелинизации, концентрации анестетика и продолжительности контакта с ним (глава 14). Корешки спинномозговых нервов содержат различные нервные волокна. Тонкие миелиновые волокна, как правило, блокировать легче, чем толстые немиелиновые. Это обстоятельство, а также тот факт, что концентрация местного анестетика уменьшается по мере увеличения расстояния от места инъекции, объясняет феномен дифференциальной блокады. В результате симпатическая блокада (оценивается по температурной чувствительности) распространяется на два сегмента выше сенсорной (болевая и тактильная чувствительность), которая, в свою очередь, может распространяться на два сегмента выше двигательной блокады.

Вегетативная блокада

Прерывание эфферентной вегетативной передачи в корешках спинномозговых нервов вызывает симпатическую и отчасти парасимпатическую блокаду (главы 11 и 12). Симпатическую часть вегетативной нервной системы можно описать как тораколюмбальную, а парасимпатическую — как краниоспинальную. Симпатические преганглионарные нервные волокна (мелкие миелиновые волокна типа В) выходят из спинного мозга в составе спинномозговых нервов T1–L2 и могут продолжаться на несколько уровней вверх или вниз в составе симпатической цепочки, прежде чем переключиться на тела постганглионарных нейронов в симпатических ганглиях.

Парасимпатические преганглионарные волокна проходят в составе черепных и спинномозговых крестцовых нервов. Центральные блокады не оказывают влияния на блуждающий нерв (X черепной нерв). Физиологические реакции на центральные блокады обусловлены снижением симпатического тонуса на фоне сохраненных парасимпатических влияний.

Сердечно-сосудистая система

Центральные блокады вызывают снижение АД различной степени выраженности, что может сопровождаться уменьшением ЧСС и сократимости миокарда. Эти эффекты прямо пропорциональны глубине медикаментозной симпатэктомии. Тонус сосудов в первую очередь определяется симпатическими волокнами, выходящими из сегментов спинного мозга T5–L1 и иннервирующими гладкие мышцы артерий и вен. Блокада этих волокон вызывает вазодилатацию емкостных вен, депонирование крови и снижение венозного возврата к сердцу; в некоторых случаях артериальная вазодилатация приводит к уменьшению ОПСС (общее периферическое сосудистое сопротивление). Компенсаторная вазоконстрикция, развивающаяся выше уровня блокады, может свести к минимуму эффекты артериальной вазодилатации. Высокая симпатическая блокада не только препятствует компенсаторной вазоконстрикции, но также блокирует симпатические сердечные нервы, выходящие из спинного мозга на уровне T1–T4 (глава 12). Вазодилатация в сочетании с брадикардией и снижением сократимости миокарда может привести к глубокой артериальной гипотонии. Ситуация может усугубиться, если венозный возврат продолжает ухудшаться в результате возвышенного положения головного конца операционного стола или сдавления сосудов беременной маткой. При спинномозговой анестезии иногда случается внезапная остановка кровообращения, что объясняют сохраненным тонусом блуждающего нерва на фоне отсутствующих (или значительно сниженных) симпатических влияний (глава 46).

Необходимо предвидеть неблагоприятное влияние центральных блокад на сердечно-сосудистую систему и предпринять меры, с тем чтобы свести к минимуму артериальную гипотонию. Переливание инфузионных растворов (10–20 мл/кг в отсутствие сопутствующих заболеваний) частично компенсирует депонирование крови в венах. Смещение матки влево в третьем триместре беременности значительно снижает препятствие кровотоку по нижней полой вене (глава 42). АД может снизиться несмотря на все превентивные меры, в этом случае необходимо ускорить темп переливания инфузионных растворов и опустить головной конец операционного стола («аутотрансфузия»).

Для лечения выраженной или гемодинамически значимой брадикардии и артериальной гипотонии применяют соответственно атропин и вазопрессоры. Прямые α-адреномиметики (фенилэфрин) повышают венозный тонус и вызывают констрикцию артериол, увеличивая венозный возврат и ОПСС. Эфедрин оказывает прямое (повышение ЧСС и сократимости миокарда) и опосредованное (вазоконстрикция) влияние на β-адренорецепторы. Если АД и ЧСС не повышаются несмотря на применение этих препаратов, необходимо быстро ввести адреналин в дозе 5–10 мкг в/в.

Дыхание

Клинически значимые нарушения дыхания при центральной блокаде развиваются редко, поскольку диафрагма иннервируется диафрагмальными нервами, берущими начало на уровне сегментов C3–C5. Даже если блокада достигает верхних грудных сегментов, дыхательный объем не уменьшается, а наблюдается лишь небольшое снижение ЖЕЛ (жизненная емкость легких), обусловленное невовлеченностью брюшных мышц в процесс форсированного выдоха. Даже при тотальной спинномозговой анестезии апноэ разрешается после устранения гемодинамических расстройств. Соответственно, ведущую роль в генезе апноэ играет гипоперфузия ствола мозга, а не блокада диафрагмальных нервов. Даже при сенсорной блокаде, достигающей шейных сегментов, концентрация местного анестетика ниже необходимой для прерывания проводимости по толстым волокнам Aα диафрагмального нерва.

При тяжелых хронических заболеваниях легких в активном вдохе и выдохе задействованы вспомогательные мышцы (межреберные и брюшные). Кроме того, вспомогательные мышцы необходимы для эффективного кашля и отхаркивания мокроты. При высокой блокаде функция этих мышц нарушается. Соответственно, центральные блокады следует с особой осторожностью применять у больных с ограниченным легочным резервом. Неблагоприятное влияние центральных блокад на дыхание не должно перевешивать ее преимуществ (т. е. отсутствия необходимости интубации трахеи и ИВЛ (искусственная вентиляция легких)). При хирургических вмешательствах, проводимых на уровне выше пупка у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями легких, регионарная анестезия в чистом виде нецелесообразна. Напротив, у этой категории больных настоятельно рекомендуется послеоперационная эпидуральная анальгезия на грудном уровне (местные анестетики и опиоиды в низкой концентрации), особенно после хирургических вмешательств на верхних отделах брюшной полости и органах грудной клетки. Эти операции ухудшают функцию диафрагмы (снижается активность диафрагмального нерва) и уменьшают ФОЕ (функциональная остаточная емкость), что может привести к ателектазам и гипоксии вследствие нарушения вентиляционно-перфузионных отношений. У больных группы повышенного риска послеоперационная эпидуральная анальгезия на грудном уровне снижает риск пневмонии и дыхательной недостаточности, улучшает оксигенацию и уменьшает продолжительность ИВЛ.

Желудочно-кишечный тракт

Симпатические нервы, иннервирующие ЖКТ (желудочно-кишечный тракт), берут начало на уровне сегментов спинного мозга T5–L2. Индуцированная центральной блокадой симпатэктомия приводит к доминированию парасимпатического тонуса, в результате чего кишка сокращается и перистальтика ее усиливается. Такое состояние кишечника создает благоприятные условия для некоторых лапароскопических вмешательств (в сочетании с общей анестезией). Послеоперационная эпидуральная анальгезия ускоряет восстановление функции ЖКТ.

По мере снижения АД печеночный кровоток уменьшается независимо от вида анестезии. При вмешательствах на органах брюшной полости снижение печеночного кровотока больше обусловлено хирургическими манипуляциями, нежели методикой анестезии (глава 34).

Мочевыводящие пути

Центральные блокады мало влияют на функцию почек, поскольку почечный кровоток благодаря ауторегуляции поддерживается неизменным даже при колебаниях АД в широком диапазоне. Центральная блокада на поясничном и крестцовом уровнях прерывает как симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию мочевого пузыря. Утрата вегетативного регулирования приводит к задержке мочи, до тех пор пока не закончится действие блокады. Если в периоперационном периоде катетеризация мочевого пузыря не предусмотрена, то для центральной блокады следует использовать минимально возможную дозу анестетика короткого действия и ограничить объем переливаемых инфузионных растворов (если возможно). Во избежание перерастяжения мочевого пузыря после центральной блокады необходимо периодически проверять, нет ли задержки мочи.

Метаболизм и эндокринная система

Хирургическая травма вызывает нейроэндокринный ответ, опосредованный локальной воспалительной реакцией с последующей активацией соматических и висцеральных афферентных нервов. В результате происходит выброс АКТГ (адренокортикотропный гормон), кортизола, адреналина, норадреналина и вазопрессина, а также активируется ренин-ангиотензин-альдостероновая система. Клиническим эквивалентом является интра- и послеоперационная артериальная гипертония, тахикардия, гипергликемия, белковый катаболизм, угнетение иммунитета и дисфункция почек. Центральные блокады могут частично (при обширных инвазивных операциях) или полностью (при операциях на нижних конечностях) блокировать этот стрессовый ответ. Уменьшая выброс катехоламинов, центральные блокады снижают риск периоперационных аритмий и, возможно, ишемии миокарда. Чтобы блокада стрессового ответа была максимальной, центральную блокаду следует индуцировать до разреза кожи и продолжать в послеоперационном периоде.

Клинические особенности спинномозговой и эпидуральной блокады

Показания

Центральные блокады, в чистом виде или в сочетании с общей анестезией, можно использовать при большинстве хирургических вмешательств, выполняемых ниже шеи. В некоторых европейских центрах кардиохирургические операции выполняются в условиях торакальной эпидуральной анестезии (обычно в сочетании с поверхностной общей анестезией). Центральные блокады являются предпочтительной методикой анестезии при операциях на органах нижнего этажа брюшной полости, паховой области, мочеполовых органах, прямой кишке и нижних конечностях. Вмешательства на поясничном отделе позвоночника можно выполнять в условиях спинномозговой анестезии. В условиях спинномозговой и эпидуральной анестезии можно проводить и операции на органах верхних отделов брюшной полости (холецистэктомия), но в этом случае может быть трудно достичь адекватного уровня сенсорной блокады, обеспечивающей комфорт для больного и в то же время не приводящей к осложнениям вследствие чрезмерно высокого распространения. Спинномозговую анестезию применяют при операциях у новорожденных.

При планировании центральной блокады необходимо обсудить с больным ее преимущества и недостатки, после чего получить информированное согласие. Важно удостовериться, что больной психологически готов к центральной блокаде, выбор анестезии соответствует типу операции, противопоказаний нет. Больные должны понимать, что до прекращения действия центральной блокады у них будет частично или полностью нарушена двигательная функция. Операции, в ходе которых возможна большая кровопотеря, нарушающие дыхательную функцию манипуляции, а также особо длительные вмешательства должны выполняться в условиях общей эндотрахеальной анестезии (которая может сочетаться с центральной блокадой).

Противопоказания

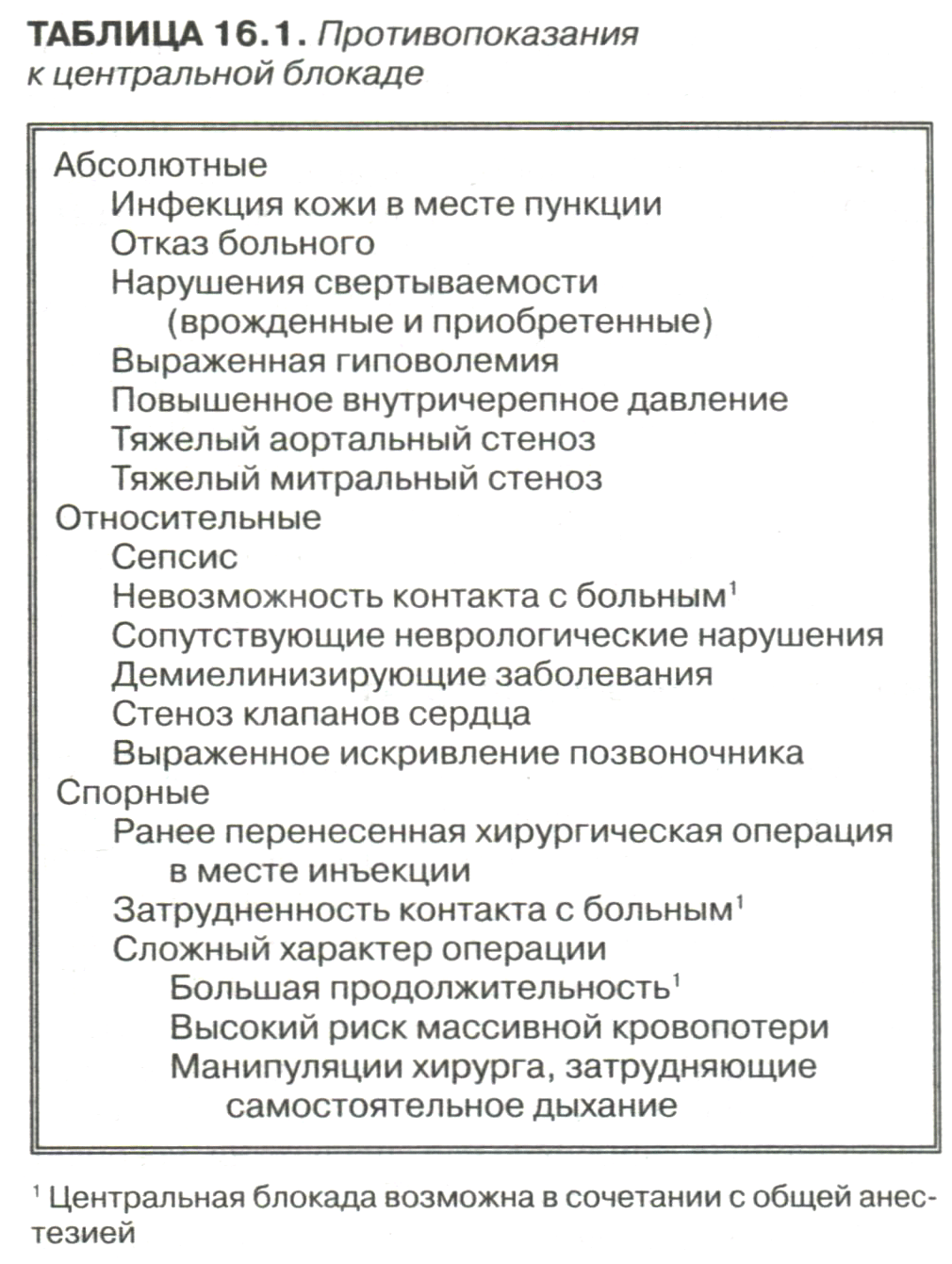

Основные противопоказания к центральной блокаде включают отказ больного, геморрагический диатез, тяжелую гиповолемию, повышенное внутричерепное давление, инфекцию в месте инъекции, тяжелый стеноз клапана сердца и обструкцию выходного тракта левого желудочка.

Относительные и спорные противопоказания приведены в таблице 16.1. Осмотр спины позволяет увидеть послеоперационные рубцы, сколиоз, поражение кожи. Проверяют, хорошо ли пальпируются остистые отростки. Больным без сопутствующих заболеваний не требуется проведения лабораторных исследований перед центральной блокадой. Вместе с тем, если нельзя исключить геморрагический диатез, необходимо проверить свертываемость крови и число тромбоцитов периферической крови. Выполнение центральной блокады на фоне сепсиса или бактериемии теоретически может привести к гематогенному распространению инфекции в эпидуральное или субарахноидальное пространство.

После центральной блокады у больных с исходным неврологическим дефицитом или демиелинизирующими заболеваниями может усугубиться неврологическая симптоматика. Бывает невозможно отличить эффекты или осложнения блокады от исходного неврологического дефицита или интеркуррентного обострения сопутствующего заболевания. Исходя из этого, многие анестезиологи считают, что таким больным центральная блокада противопоказана.

Для регионарной анестезии необходимо, чтобы больной хотя бы в некоторой степени мог сотрудничать с врачом. Центральная блокада трудна или невозможна при деменции, психозе, эмоциональной лабильности. Решение о выборе способа анестезии принимается индивидуально у каждого больного. Детям младшего возраста регионарную анестезию без общей не проводят.

Таблица 16.1. Противопоказания к центральной блокаде

Центральные блокады при лечении антикоагулянтами и антиагрегантами

Достаточно сложен вопрос о возможности проведения центральной блокады у больных, получающих антикоагулянты или антиагреганты.

- А. Пероральные антикоагулянты. Если больной принимает варфарин долгое время, то перед выполнением центральной блокады препарат нужно отменить и дождаться нормализации протромбинового времени (ПВ (протромбиновое время)) и международного нормализованного отношения (МНО (международное нормализованное отношение)). Если варфарин был назначен для профилактики периоперационных тромбоэмболических осложнений и его первая доза была принята более чем за 24 ч до выполнения блокады, а также если больной принял более чем одну дозу препарата, то следует проверить ПВ и МНО. Если была принята только одна доза варфарина и с этого момента прошло менее 24 ч, то можно без опаски выполнять центральную блокаду. Не представляет опасности удаление эпидурального катетера у больного, получающего низкие дозы варфарина (5 мг/сут).

- Б. Антиагреганты. Большинство антиагрегантов (аспирин и НПВС (нестероидные противовоспалительные средства)) не повышают риск формирования гематомы позвоночного канала при проведении центральной блокады или удалении эпидурального катетера. Это относится к пациентам без сопутствующих заболеваний и нарушений свертываемости, которые не получают любых других препаратов, влияющих на гемостаз. Напротив, более мощные антиагреганты следует отменить, и центральную блокаду можно выполнять только после прекращения их действия. Период ожидания после отмены тиклопидина составляет 14 дней, клопидогреля — 7 дней, абсиксимаба — 48 ч и эптифибатида — 8 ч.

- В. Гепарин (стандартный, нефракционированный). Профилактика мини-дозами гепарина п/к не является противопоказанием к центральной блокаде. Если гепарин необходимо ввести интраоперационно, то блокаду следует выполнить за 1 ч и более до его инъекции. Появление крови в игле или катетере при выполнении спинномозговой или эпидуральной анестезии не требует обязательной отмены хирургического вмешательства, но при этом необходимо обсудить риск осложнений с хирургами и внимательно наблюдать за больным после операции. Удалять эпидуральный катетер следует за 1 ч до или через 4 ч после очередной дозы гепарина.

Центральная блокада противопоказана больным, получающим терапевтические дозы гепарина и имеющим повышенное частичное тромбопластиновое время. Если лечение гепарином начато после установки эпидурального катетера, то удалять катетер следует только после прекращения или прерывания инфузии гепарина и нормализации частичного тромбопластинового времени. Риск образования гематомы спинного мозга при кардиохирургических вмешательствах в условиях полной антикоагуляции не оценивался.

- Г. Низкомолекулярные гепарины (НМГ (низкомолекулярные гепарины)). В 1993 г. в США было зарегистрировано много гематом спинного мозга после центральных блокад, что совпало с появлением в практике низкомолекулярного гепарина (НМГ) — эноксапарина. Во многих таких случаях НМГ применялся интраоперационно или в раннем послеоперационном периоде, а некоторые больные наряду с ними получали антиагреганты. При появлении крови в игле или катетере НМГ можно вводить не ранее чем через 24 ч после операции, поскольку случившееся повреждение значительно повышает риск гематомы позвоночного канала. Если после операции предполагается профилактика тромбоэмболических осложнений с помощью НМГ, эпидуральный катетер следует удалить за 2 ч до введения первой дозы. Если больной уже получает НМГ, катетер можно удалять не ранее чем через 10 ч после введения НМГ, и следующую дозу можно вводить только через 2 ч.

- Д. Фибринолитики и тромболитики. Если больной получает фибринолитики или тромболитики, центральная блокада противопоказана.

Бодрствование или сон?

Если регионарную анестезию проводят в сочетании с общей, какую из них следует индуцировать в первую очередь? Это очень противоречивый вопрос. Основными аргументами в пользу первоначальной индукции общей анестезии являются следующие: (1) если больным предоставить выбор, большинство предпочтет спать, и (2) вероятность внезапного движения больного, которое может повлечь повреждение иглой, заметно уменьшается. Однако в некоторых случаях в условиях общей анестезии трудно идеально согнуть спину больному. Основным аргументом в пользу выполнения центральной блокады бодрствующему больному является то, что он может сказать врачу о парестезиях и боли во время инъекции. Эти симптомы могут указывать на риск послеоперационных неврологических нарушений. В пользу последнего аргумента появилось несколько сообщений о попадании иглы в спинной мозг при эпидуральной блокаде и межлестничной блокаде, которые проводились на фоне общей анестезии. Вместе с тем не существует исследований, подтвердивших повышенный риск неврологических осложнений при проведении центральной блокады на фоне общей анестезии. Центральные блокады у детей (особенно каудальную анестезию) обычно выполняют под общей анестезией.

Технические аспекты

Центральные блокады могут выполняться только в помещении, где под рукой есть все необходимое оборудование и лекарственные препараты для интубации трахеи и сердечно-легочной реанимации. Проведение регионарной анестезии во многом облегчает адекватная премедикация и психологическая подготовка. Для уменьшения тревожности больному объясняют, чего ему следует ожидать. Это особенно важно в отсутствие премедикации, что типично для акушерской практики. Ингаляция кислорода через маску или носовые катетеры помогает избежать гипоксемии, особенно на фоне седации. При обезболивании родов минимальный мониторинг включает неинвазивное измерение АД и SaO2 (сатурация артериальной крови кислородом). При операциях в условиях центральной блокады мониторинг требуется в том же объеме, что и при общей анестезии. Если в эпидуральное пространство для лечения боли вводят кортикостероиды (но не местные анестетики), в длительном мониторинге необходимости нет.

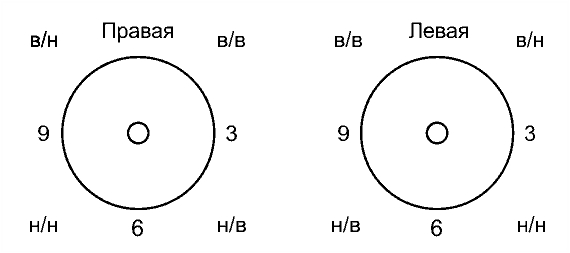

Внешние анатомические ориентиры

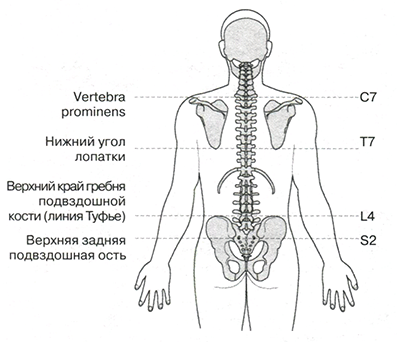

Как правило, остистые отростки обычно удается пропальпировать в проекции позвоночника, что помогает определить среднюю линию. Остистые отростки шейных и поясничных позвонков расположены почти горизонтально, а остистые отростки грудных позвонков наклонены в каудальном направлении и могут находить друг на друга (рис. 16.2). Поэтому при выполнении эпидуральной блокады в поясничном и шейном отделах (при максимальном сгибании спины) иглу направляют практически горизонтально с весьма небольшим уклоном вверх, тогда как в грудном отделе этот уклон должен быть значительно больше. Из шейных позвонков первый пальпируемый остистый отросток относится к C2, а самым выступающим является отросток C7 (vertebra prominens). Если руки больного лежат на поясе, то остистый отросток T7 обычно находится на уровне нижнего угла лопатки (рис. 16.9).

Рис. 16.9. Поверхностные анатомические ориентиры

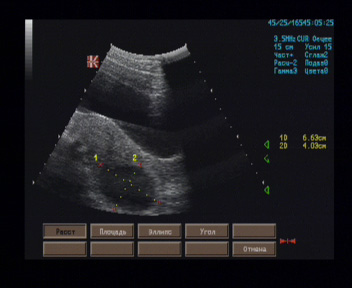

Линия, проведенная между высшими точками подвздошных гребней (линия Туфье), обычно пересекает тело позвонка L4 или промежуток между позвонками L4 и L5. Отсчет остистых отростков вверх и вниз от этих ориентиров позволяет определить местонахождение других позвонков. Параллельная линия, соединяющая задние верхние подвздошные ости, пересекает задние отверстия позвонка S2. У худых людей крестец легко пальпируется, и крестцовая щель ощущается как углубление непосредственно над межъягодичной складкой или между ягодицами и выше копчика.

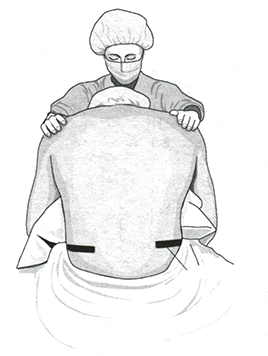

Рис. 16.10. Положение больного сидя при выполнении центральной блокады. Ассистент помогает больному удерживать спину в состоянии максимального сгибания

Положение больного

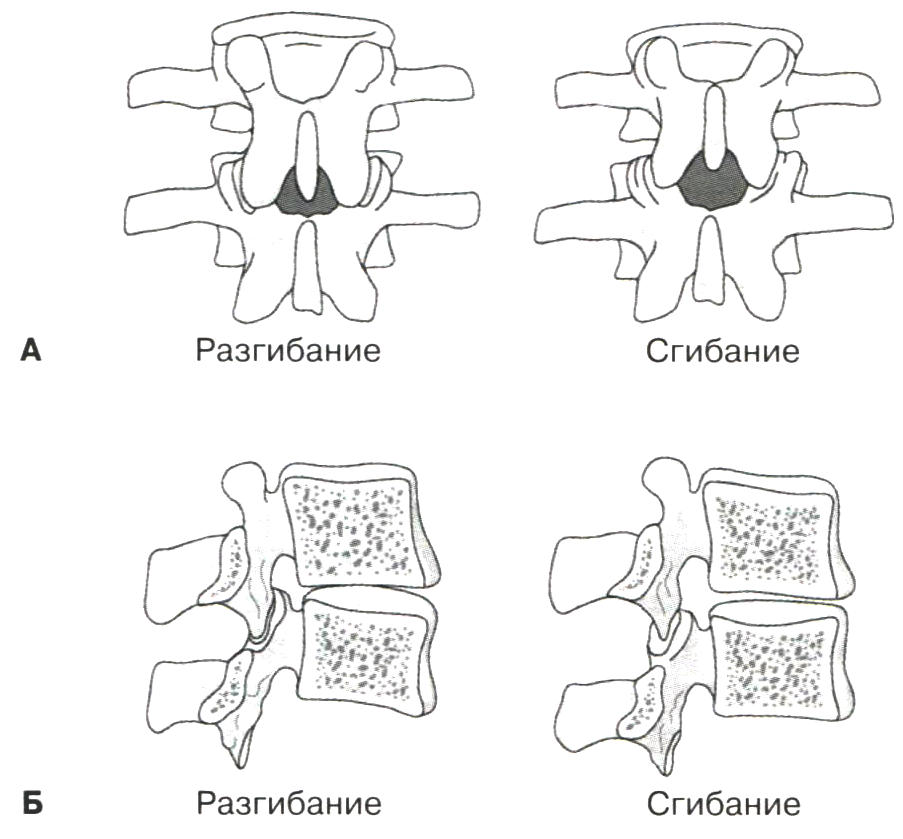

- А. Положение сидя. Анатомическую среднюю линию обычно легче определить, когда больной сидит, а не лежит на боку (рис. 16.10). Особенно это верно у больных с ожирением. Больной сидит, локти располагаются на бедрах, прикроватном столике или подушке. Когда позвоночник согнут (изгиб спины как у «рассерженной кошки»), промежуток между остистыми отростками соседних поясничных позвонков увеличивается и позвоночник приближается к поверхности кожи (рис. 16.11).

Рис. 16.11. Влияние сгибания на соседние позвонки. А. Вид сзади. Б. Вид сбоку. Межпозвоночное отверстие при сгибании увеличивается

- Б. Положение лежа на боку. Многие анестезиологи предпочитают выполнять центральные блокады в положении больного на боку (рис. 16.12). Больной принимает «позу эмбриона», прижав подбородок к груди, согнув ноги в коленях и тазобедренных суставах. Ассистент помогает больному принять и удержать это положение.

- В. Положение на животе. Положение больного на животе применяют при операциях в аноректальной области, когда используют гипобарические растворы местных анестетиков (см. ниже). Преимущество заключается в том, что блокаду выполняют в том же положении (складного ножа), что и саму хирургическую операцию, так что больного не нужно перемещать после инъекции анестетика. Недостаток состоит в том, что ЦСЖ не может свободно вытекать через иглу, и ее необходимо аспирировать для подтверждения правильной локализации кончика иглы. Положение больного на животе также используется в тех случаях, когда необходим рентгенологический контроль.

Доступ

Сначала определяют анатомические ориентиры на выбранном уровне блокады («Внешние анатомические ориентиры»). Область инъекции трижды обрабатывают раствором повидон-йода или аналогичным с помощью трех абразивных губок. Обработку начинают из точки предполагаемой инъекции, постепенно расширяя радиус. Обкладывают область инъекции стерильной фенестрированной простыней. После высыхания антисептического раствора обработанную область насухо вытирают стерильной салфеткой, чтобы избежать попадания частиц антисептика в субарахноидальное пространство — это чревато развитием химического менингита. С помощью тонкой иглы (25G) инфильтрируют кожу в выбранном межостистом промежутке раствором местного анестетика до образования «лимонной корочки». Для анестезии более глубоких слоев можно использовать более длинную и толстую иглу (22G).

- А. Срединный доступ. После пальпации позвоночника следует оценить положение больного и убедиться, что плоскость спины перпендикулярна полу. В этом случае игла, располагающаяся параллельно полу, будет проходить по срединной линии и по мере продвижения вглубь (рис. 16.4).

Рис. 16.14. Околосрединный доступ. Если игла упирается в кость неглубоко от кожи (а), то обычно это медиальный отдел пластинки. Если же игла упирается в кость в глубоких слоях (б), то это латеральная часть пластинки. А. Вид сзади. Б. Парасагиттальный срез

Пальпируют углубление между остистыми отростками выше- и нижерасположенных позвонков: это и будет место вкола иглы. После обработки и анестезии кожи (как описано выше) иглу вводят по срединной линии. Остистые отростки отходят от тел позвонков с некоторым наклоном вниз, поэтому иглу следует направить немного вверх. Подкожные ткани создают легкое ощущение сопротивления игле.

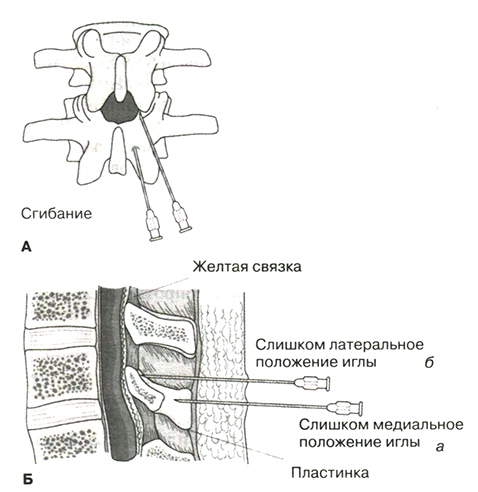

По мере продвижения вглубь игла входит в надостистую и межостистую связки, что ощущается по повышению плотности тканей и более выраженной фиксации иглы. Если игла упирается в кость неглубоко от кожи, то скорее всего это остистый отросток нижерасположенного позвонка. Если игла упирается в кость на глубине и идет по срединной линии, то это остистый отросток вышерасположенного позвонка. Если игла упирается в кость на глубине и отклонилась от срединной линии, то это пластина. Во всех случаях иглу надо подтянуть и изменить направление ее продвижения. При прохождении иглы через желтую связку обычно явно повышается сопротивление. С этого момента методики спинномозговой и эпидуральной анестезии различаются (см. ниже). При эпидуральной анестезии внезапная потеря сопротивления свидетельствует, что игла проколола желтую связку и вошла в эпидуральное пространство. Для выполнения спинномозговой анестезии иглу продвигают дальше через эпидуральное пространство и прокалывают твердую мозговую и паутинную оболочки, на что указывает свободное вытекание ЦСЖ.

- Б. Околосрединный (парамедианный) доступ. Околосрединный доступ используют, когда выполнение эпидуральной или субарахноидальной блокад технически сложно, особенно если больному трудно принять правильное положение (например, при тяжелом артрите, кифосколиозе, предшествующих операциях на поясничном отделе позвоночника) (рис. 16.13). Кожу инфильтрируют раствором местного анестетика до образования лимонной корочки на 2 см латеральнее нижнего края остистого отростка верхнерасположенного позвонка в выбранном промежутке. Поскольку игла проходит латеральнее основного массива межостистой связки через околопозвоночные мышцы, большого сопротивления не встречается и нет ощущения того, что она располагается в плотных тканях. Иглу продвигают под углом 10–25° к срединной линии. Ощущения от прокола желтой связки и потери сопротивления при попадании в эпидуральное пространство часто менее отчетливы, чем при срединном доступе. Если игла упирается в кость неглубоко от кожи, то, вероятно, это медиальный отдел пластинки нижерасположенного позвонка. Иглу нужно направить вверх и, возможно, немного латеральнее. Если игла упирается в кость на глубине, обычно это латеральная часть пластинки нижерасположенного позвонка. Иглу нужно направить к срединной линии и немного вверх (рис. 16.14).

- В. Оценка уровня блокады. Уровень сенсорной блокады оценивают с помощью тупоконечной иглы, а симпатической блокады — определяя температурную чувствительность кожи.

Спинномозговая анестезия

Спинномозговая анестезия блокирует нервные корешки в субарахноидальном пространстве. Субарахноидальное пространство спинного мозга распространяется от большого затылочного отверстия до уровня позвонка S2 у взрослых и S3 у детей. Введение местного анестетика ниже позвонка L2 у взрослых и L3 у детей позволяет избежать прямого повреждения спинного мозга. Спинномозговую анестезию также называют спинальной.

Вы читали отрывок из книги "Клиническая анестезиология" - Морган Дж. Э.

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

Книга "Клиническая анестезиология. 4-е издание, объединённый том"

Автор: Морган Дж. Э.

В четвертом издании книги "Клиническая анестезиология" рассматриваются предмет и история развития анестезиологии; устройство и правила эксплуатации анестезиологического оборудования; методы мониторинга состояния больных во время оперативных вмешательств; клиническая фармакология анестетиков и лекарственных средств, используемых при проведении анестезии; вопросы лечения боли и регионарной анестезии, а также методы, применяемые при различных патологических состояниях (болезни нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и др. систем организма), а также у гериатрических больных и детей.

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

Содержание книги "Клиническая анестезиология. 4-е издание, объединённый том" - Морган Дж. Э.

Ингаляционная анестезия

Местная и регионарная анестезия

Внутривенная анестезия

Миорелаксанты

Развитие специальности

Задачи анестезиологии

Предоперационное обследование

Точка зрения

Документация

Случай из практики: врачебная ошибка

Список литературы

Раздел I. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МОНИТОРЫ

2. Операционная: системы

медицинского газоснабжения,

микроклимат и электробезопасность

Основные положения

Системы медицинского газоснабжения

Источники медицинских газов

Система доставки (разводки) медицинских газов

Микроклимат операционной

Температура

Влажность

Вентиляция

Шум

Электробезопасность

Риск электротравмы

Защита от электротравмы

Хирургическая диатермия

Воспламенения, взрывы и ожоги в операционной

Воспламенения и взрывы

Ожоги

Случай из практики: проверка системы медицинского газоснабжения в новой операционной

Список литературы

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

3. Дыхательные контуры

Основные положения

Инсуффляция

Капельная масочная анестезия

Draw-over

Контуры Мэйплсона

Реверсивные контуры

Реанимационные дыхательные мешки

Случай из практики: поверхностная анестезия неясного происхождения

Список литературы

4. Наркозный аппарат

Основные положения

Общие сведения

Подача медицинских газов в наркозный аппарат

Контуры управления потоком

Точка зрения

Дыхательный контур

Аппараты ИВЛ (респираторы)

Система выведения отработанной дыхательной смеси

Процедура проверки наркозного аппарата

Случай из практики: обнаружение места утечки в дыхательном контуре

Список литературы

5. Обеспечение проходимости дыхательных путей

Основные положения

Анатомия

Оборудование

Методика прямой ларингоскопии и интубации трахеи

Точка зрения

Методика экстубации

Осложнения ларингоскопии и интубации

Содержание

Случай из практики: трудности при обеспечении проходимости дыхательных путей

Список литературы

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

6. Интраоперационный мониторинг

Основные положения

Мониторинг кровообращения

Артериальное давление (АД)

Стандарты обязательного интраоперационного мониторинга

1. Неинвазивный мониторинг АД

2. Инвазивный мониторинг АД

Положение об инвазивном мониторинге

Электрокардиография

Катетеризация центральных вен

Катетеризация легочной артерии

Сердечный выброс

Мониторинг дыхания

Прекордиальные и пищеводные стетоскопы

Пульсоксиметр ия

Мониторинг концентрации углекислого газа в конце выдоха (капнография)

Мониторинг ингаляционных анестетиков и медицинских газов в дыхательной смеси

Мониторинг центральной нервной системы

Электроэнцефалография

Вызванные потенциалы

Прочие виды мониторинга

Температура

Диурез

Стимуляция периферического нерва

Точка зрения

Случай из практики: Мониторинг при

Магнитно-резонансной томографии (МРТ)

Список литературы

Раздел II. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

7. Ингаляционные анестетики

Основные положения

Фармакокинетика ингаляционных анестетиков

Факторы, влияющие на фракционную концентрацию анестетика во вдыхаемой смеси (Fj)

Факторы, влияющие на фракционную альвеолярную концентрацию анестетика (Fa)

Факторы, влияющие на фракционную концентрацию анестетика в артериальной крови (Fa)

Факторы, влияющие на элиминацию

анестетика

Фармакодинамика ингаляционных анестетиков

Теории действия общих анестетиков

Минимальная альвеолярная концентрация

Клиническая фармакология ингаляционных

анестетиков

Закись азота

Галотан

Изофлураи

Злокачественная гипертермия

Точка зрения

Десфлуран

Севофлуран

Случай из практики: анестезия по закрытому контуру

Список литературы

8. Неингаляционные анестетики

Основные положения

Основные положения

Фармакокинетика

Фармакодинамика

Клиническая фармакология неингаляционных анестетиков

Барбитураты

Бензодиазепины

Опиоиды

Точка зрения

Кетамин

Этомидат

Пропофол

Дроперидол

Случай из практики: премедикация в хирургии

Список литературы

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

9. Миорелаксанты

Основные положения

Нервно-мышечная передача

Деполяризующий и недеполяризующий блок

Механизм действия

Неклассические механизмы нервномышечной блокады

Восстановление нервно-мышечной проходимости

Реакция на стимуляцию периферического нерва

Деполяризующие миорелаксанты

Сукцинилхолин

Недеполяризующие миорелаксанты

Точка зрения

Атракурий

Цисатракурий

Мивакурий

Доксакурий

Панкуроний

Пипекуроний

Содержание

Векуроний

Рокуроний

Другие миорелаксанты

Случай из практики: замедленное пробуждение после общей анестезии

Список литературы

10. Ингибиторы АХЭ

Основные положения

Фармакология лекарственных средств,

влияющих на холинергические синапсы

Механизм действия

Клиническая фармакология

Общие принципы

Точка зрения

Отдельные ингибиторы ацетилхолинэстеразы

Неостигмин

Пиридостигмин

Эдрофоний

Физостигмин

Случай из практики: дыхательная

недостаточность в палате пробуждения

Список литературы

11. М-холиноблокаторы

Основные положения

Клиническая фармакология

Отдельные м-холиноблокаторы

Атропин

Скополамин

Гликопирролат

Случай из практики: центральный антихолинергический синдром

Список литературы

12. Адреномиметики и адреноблокаторы

Основные положения

Физиология адренорецепторов

Адреномиметики

Фенилэфрин (мезатон)

Адреномиметики

Адреналин

Эфедрин

Норадреналин

Дофамин

Изопротеренол

Добутамин

Допексамин

Фенолдопам

Адреноблокаторы

а-Адреноблокаторы

Фентоламин

а, р-Адреноблокаторы

Лабеталол

Р -Адреноблокаторы

Эсмолол

Пропранолол

Случай из практики: феохромоцитома

Список литературы

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

13. Гипотензивные средства

Основные положения

Нитропруссид натрия

Нитроглицерин

Гидралазин

Аденозин

Фенолдопам

Случай из практики: управляемая гипотония

Список литературы

14. Местные анестетики

Основные положения

Теории действия местных анестетиков

Структурно-функциональная зависимость

Клиническая фармакология

Точка зрения

Случай из практики: непреднамеренное внутрисосудистое введение местного анестетика

Список литературы

15. Вспомогательные лекарственные средства

Основные положения

Блокаторы гистаминовых рецепторов

1. Н1-блокаторы

2. Н2-блокаторы

Антациды

Метоклопрамид

Ингибиторы протонного насоса

Блокаторы серотониновых 5-НТ

-рецепторов

Кеторолак

Другие НПВС для парентерального введения

Клонидин

Дексмедетомидин

Доксапрам

Налоксон

Другие антагонисты опиатных рецепторов

Флумазенил

Случай из практики: ведение больного с высоким риском аспирационной пневмонии

Список литературы

Раздел III. РЕГИОНАРНАЯ

АНЕСТЕЗИЯ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ

16. Спинномозговая, эпидуральная и каудальная анестезия

Основные положения

Содержание

Роль центральных блокад в анестезиологии

Анатомия

Позвоночник

Спинной мозг

Механизм действия

Соматическая блокада

Вегетативная блокада

Клинические особенности спинномозговой и эпидуральной блокады

Спинномозговая анестезия

Точка зрения

Эпидуральная анестезия

Каудальная анестезия

Осложнения центральных блокад

Случай из практики: центральная блокада при литотрипсии

Список литературы

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

17. Блокада периферических нервов

Основные положения

Показания

Противопоказания

Точка зрения

Выбор местного анестетика

Верификация положения иглы по парестезиям

Блокада нервов верхней конечности

Анатомия плечевого сплетения

Методика блокады плечевого сплетения

Блокада периферических нервов руки

Внутривенная регионарная анестезия руки

Блокада нервов нижней конечности

Анатомия

Блокада поясничного сплетения

Блокада нервов туловища

Резюме

Случай из практики: одышка после блокады плечевого сплетения из межлестничного доступа

Список литературы

18. Лечение боли

Основные положения

Определение и классификация боли

Анатомия и физиология ноцицепции

Пути проведения болевой чувствительности

Физиология ноцицепции

1. Ноцицепторы

2. Химические медиаторы боли

3. Модуляция боли

4. Упреждающая анальгезия

Патофизиология хронической боли

Реакция организма на боль

Обследование при болевом синдроме

Оценка боли

Психологическое исследование

Электромиография и исследование нервномышечной проводимости

Диагностическая и лечебная блокада нервов

Блокада соматических нервов

Симпатическая блокада

Дифференциальная блокада

Радиочастотная деструкция и крионевролиз

Нейролитическая блокада

Фармакотерапия

Вспомогательные методы лечения боли

Психотерапия

Физиотерапия

Акупунктура

Электростимуляция

Послеоперационная боль

Послеоперационная анальгезия

у амбулаторных больных

1. Анальгетики для приема внутрь

2. Инфильтрационная анестезия

Послеоперационная анальгезия

у стационарных больных

1. Опиоиды

2. Блокада периферических нервов

3. Спинномозговая и эпидуральная анальгезия и применение опиоидов

Боли при злокачественных новообразованиях

Опиоиды для приема внутрь

Чрескожные формы опиоидов

Парентеральное введение лекарственных

препаратов

Интратекальное и эпидуральное введение опиоидов

Нейролитическая блокада

Отдельные болевые синдромы

Синдромы ущемления нервов (туннельные нейропатии)

Миофасциальная боль

Боль в пояснице

1. Анатомия

2. Повреждения мышц и связок поясничнокрестцовой области

3. Дегенеративные изменения межпозвоночных дисков

4. Синдром дугоотростчатых суставов

5. Врожденные аномалии позвоночника

6. Опухоли позвоночника

7. Инфекции

8. Артриты

Нейропатическая боль

Острый опоясывающий лишай и постгерпетическая невралгия

Головная боль

Случай из практики: анальгезия после

торакоабдоминальной операции

Список литературы

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

Раздел IV. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

19. Физиология кровообращения и анестезия

Сердце

Потенциалы действия кардиомиоцитов

Возникновение и распространение сердечного импульса

Механизм сокращения

Иннервация сердца

Сердечный цикл

Факторы, влияющие на функцию желудочков сердца

Оценка функции желудочка

Большой круг кровообращения

Ауторегуляция

Эндотелиальные факторы

Вегетативная регуляция кровообращения

Артериальное давление

Анатомия и физиология коронарного кровообращения

Патофизиология сердечной недостаточности

Компенсаторные механизмы

Случай из практики: укорочение интервала PR

Список литературы

20. Анестезия при сопутствующих сердечнососудистых заболеваниях

Факторы риска сердечно-сосудистых осложнений

Артериальная гипертония

Предоперационный период

Лекарственные формы с замедленным

высвобождением препарата

Интраоперационный период

Послеоперационный период

Ишемическая болезнь сердца

Предоперационный период

Интраоперационный период

Послеоперационный период

Приобретенные пороки сердца и гипертрофическая кардиомиопатия

Митральный стеноз

Митральная недостаточность

Пролапс митрального клапана

Аортальный стеноз

Гипертрофическая кардиомиопатия

Аортальная недостаточность

Трикуспидальная недостаточность

Врожденные пороки сердца

Пациенты с пересаженным сердцем

Случай из практики: перелом бедра у пожилой женщины, вызванный падением

21. Анестезия в сердечно-сосудистой хирургии

Искусственное кровообращение

Основной контур

Системная гипотермия

Защита миокарда

Физиологические эффекты искусственного

кровообращения

Анестезия в хирургии сердца

Взрослые

Кардиоанестезиолог должен уметь проводить

эхокардиографию

Точка зрения

КШ без применения ПК

Дети

Анестезия при трансплантации сердца

Анестезия

Анестезия при операциях на перикарде

Анестезия в сосудистой хирургии

Анестезия при операциях на аорте

Заболевания аорты

Анестезия

Анестезия при операциях на сонной артерии

Случай из практики: кардиоверсия

Список литературы

22. Физиология дыхания и анестезия

Клеточное дыхание

Функциональная анатомия системы

дыхания

Основные механизмы дыхания

Механика дыхания

Вентиляционно-перфузионные отношения

Напряжение газов в альвеолах, артериальной и венозной крови

Транспорт дыхательных газов в крови

Регуляция дыхания

Нереспираторные функции легких

Случай из практики: одностороннее ослабление

дыхания во время общей анестезии

Список литературы

23. Анестезия при сопутствующих заболеваниях легких

Факторы риска легочных осложнений

Обструктивные заболевания легких

Бронхиальная астма

Содержание

Анестезия

Хроническое обструктивное заболевание легких

Рестриктивные заболевания легких

Острые паренхиматозные заболевания легких

Хронические паренхиматозные заболевания легких

Рестриктивные нарушения вентиляции,

обусловленные внелегочными расстройствами

Эмболия легочной артерии

Случай из практики: анестезия при лапароскопической операции

Список литературы

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

24. Анестезия в торакальной хирургии

Физиологические аспекты торакальной хирургии

Положение на боку

Открытый пневмоторакс

Однолегочная вентиляция

Методика однолегочной ИВЛ

Двухпросветные эндобронхиальные трубки

Однопросветные эндотрахеальные трубки с бронхоблокатором

Однопросветные эндобронхиальные трубки

Анестезия при резекции легкого

Общие сведения

Анестезия

Резекция легких при определенных состояниях

Анестезия при резекции трахеи

Анестезия при торакоскопических операциях

Анестезия при диагностических вмешательствах

Острое повреждение легких после торакальных операций

Точка зрения

Анестезия при трансплантации легких

Общие сведения

Анестезия

Анестезия при операциях на пищеводе

Общие сведения

Анестезия

Анестезия при редукционной пневмопластике

Предоперационный период

Интраоперационный период

Поддержание анестезии

Послеоперационный период

Случай из практики: увеличение лимфатических узлов средостения

Список литературы

25. Нейрофизиология и анестезия

Физиология ЦНС

Метаболизм мозга

Мозговой кровоток

Регуляция мозгового кровообращения

Гематоэнцефалический барьер

Цереброспинальная жидкость

Внутричерепное давление

Влияние анестетиков и вспомогательных средств на ЦНС

Ингаляционные анестетики

Неингаляционные анестетики, миорелаксанты, вспомогательные и вазоактивные препараты

Защита мозга от ишемии

Патофизиология ишемии мозга

Стратегии защиты мозга.

Влияние анестезии на электрофизиологический мониторинг

Электроэнцефалография

Вызванные потенциалы

Случай из практики: послеоперационная гемиплегия

Список литературы

26. Анестезия в нейрохирургии

Внутричерепная гипертензия

Отек мозга

Лечение

Анестезия при операциях по поводу объемных

образований головного мозга

Предоперационный период

Интраоперационный период

Интубация с помощью светящегося

интродьюсера

Точка зрения

Анестезия при операциях на задней черепной ямке

Анестезия при стереотаксических вмешательствах

Анестезия при черепномозговой травме

Предоперационный период

Интраоперационный период

Анестезия при операциях по поводу

внутричерепных аневризм и артериовенозных мальформаций

Аневризмы артерий головного мозга

Предоперационный период

Интраоперационный период

Артериовенозные мальформации

Анестезия при операциях на спинном мозге и позвоночнике

Предоперационный период

Интраоперационный период

Случай из практики: удаление опухоли гипофиза

Список литературы

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

27. Анестезия при сопутствующих нервных и психических заболеваниях

Нарушения мозгового кровообращения

Общие сведения

Предоперационный период

Интраоперационный период

Эпилепсия

Предоперационный период

Интраоперационный период

Дегенеративные и демиелинизирующие заболевания

Болезнь Паркинсона

Болезнь Альцгеймера

Рассеянный склероз

Боковой амиотрофический склероз

Синдром Гийена-Барре Т.

Дисфункция вегетативной нервной системы

Сирингомиелия

Травма спинного мозга

Психические заболевания

Депрессия

Мания

Шизофрения

Злокачественный нейролептический синдром

Патологическое пристрастие к алкоголю и наркотическим препаратам

Случай из практики: анестезия при электросудорожной терапии

28. Нарушения водно-электролитного обмена

Растворы: общие сведения

Молярность, моляльность и эквивалентность

Осмолярность, осмоляльность и тоничность

Жидкостные пространства организма

Внутриклеточная жидкость

Внеклеточная жидкость

Транспорт воды и электролитов в организме

Нарушения обмена воды

Обмен воды в норме

Взаимозависимость между концентрацией

натрия в плазме и осмоляльностью в ней

внутриклеточной жидкости

Регуляция осмоляльности плазмы

Гиперосмоляльность и гипернатриемия

Гипоосмоляльность и гипонатриемия

Нарушения обмена натрия

Регуляция обмена натрия и объема внеклеточной жидкости

Нарушения обмена калия

Обмен калия в норме

Регуляция внеклеточной концентрации калия

Перемещение калия между жидкостными пространствами организма

Гипокалиемия

Гиперкалиемия

Нарушения обмена кальция

Обмен кальция в норме

Гиперкальциемия

Гипокальциемия

Нарушения обмена фосфора

Обмен фосфора в норме

Гиперфосфатемия

Гипофосфатемия

Нарушения обмена магния

Обмен магния в норме

Гипермагниемия

Гипомагниемия

Случай из практики: электролитные нарушения после уретероэнтеростомии

Список литературы

29. Инфузионно-трансфузионная терапия

Оценка объема циркулирующей крови

Физикальное обследование

Лабораторные исследования

Гемодинамический мониторинг

Инфузионные растворы

Кристаллоидные растворы

Коллоидные растворы

Периоперационная инфузионная терапия

Физиологические потребности в жидкости

Сопутствующий дефицит жидкости

Потеря жидкости через операционную рану

Интраоперационная инфузионная терапия

Трансфузионная терапия (переливание крови и ее компонентов)

Группы крови

Предтрансфузионное тестирование

Экстренные трансфузии

Станция переливания крови

Интраоперационная трансфузионная терапия

Осложнения трансфузионной терапии

Иммунные осложнения

Инфекционные осложнения

Осложнения при массивном переливании крови

Альтернативные варианты трансфузионной терапии

Аутологичная трансфузия

Сбережение крови и реинфузия

Нормоволемическая гемодилюция

Переливание крови от донора, выбранного больным

Случай из практики: больная с серповидноклеточной анемией

30. Кислотно-основное состояние

Определения и терминология

Химия кислот и оснований

Клинические нарушения

Компенсаторные механизмы

Буферные системы организма

Дыхательная компенсация

Почечная компенсация

Ацидоз

Физиологические проявления ацидемии

Респираторный ацидоз

Метаболический ацидоз

Анестезия при ацидозе

Алкалоз

Физиологические эффекты алкалемии

Респираторный алкалоз

Метаболический алкалоз

Анестезия при алкалозе

Диагностика нарушений кислотно-основного состояния

Анализ газов крови и Рн

Измерение pH

Измерение РСО

Измерение РО

Случай из практики: сложное нарушение кислотно-основного состояния

31. Физиология почки и анестезия

Нефрон

Почечное кровообращение

Почечный кровоток и клубочковая фильтрация

Влияние анестезии и операции на почечную функцию

Опосредованное влияние анестезии на почечную функцию

Прямое влияние анестезии на почечную функцию

Прямое влияние хирургической операции

Диуретики

Осмотические диуретики (маннитол)

Петлевые диуретики

Тиазидные диуретики

Калийсберегающие диуретики

Ингибиторы карбоангидразы

Прочие препараты, увеличивающие диурез

Случай из практики: интраоперационная олигурия

32. Анестезия при сопутствующих заболеваниях почек

Оценка функции почек

Азот мочевины крови

Креатинин сыворотки

Соотношение АМК/креатинин

Клиренс креатинина

Анализ мочи

Влияние анестезии на организм при нарушении функции почек

Неингаляционные анестетики, опиоиды, вспомогательные средства

Ингаляционные анестетики

Миорелаксанты

Анестезия при почечной недостаточности

Общие сведения

Интраоперационный период

Анестезия при легкой и среднетяжелой дисфункции почек

Предоперационный период

Новые технологии в клинической практике: длительная гемодиафильтрация

Точка зрения

Интраоперационный период

Случай из практики: больной с резистентной артериальной гипертензией

33. Анестезия при урологических операциях

Цистоскопия

Интраоперационный период

Трансуретральная резекция простаты

Экстракорпоральная ударноволновая литотрипсия

Операции по поводу доброкачественных заболеваний почек и верхних отделов мочеточников

Радикальные онкоурологические операции

Трансплантация почки

Случай из практики: артериальная гипотония в палате пробуждения

34. Физиология печени и анестезия

Функциональная анатомия

Сосудистые функции печени

Метаболические функции

Образование и экскреция желчи

Лабораторная оценка функции печени

Влияние анестезии на функцию печени

Дисфункция печени, обусловленная галогенизированными ингаляционными анестетиками

Случай из практики: коагулопатия при сопутствующем заболевании печени

35. Анестезия при сопутствующих заболеваниях печени

Гепатит

Острый гепатит

Хронический гепатит

Цирроз печени

Заболевания желчных путей

Операции на печени

Случай из практики: трансплантация печени

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

36. Анестезия при сопутствующих эндокринных заболеваниях

Поджелудочная железа

Сахарный диабет

Щитовидная железа

Гипертиреоз

Гипотиреоз

Паращитовидные железы

Гиперпаратиреоз

Гипопаратиреоз

Надпочечники

Избыток минералокортикоидов

Дефицит минералокортикоидов

Избыток глюкокортикоидов

Дефицит глюкокортикоидов

Избыток катехоламинов

Ожирение

Карциноидный синдром

Случай из практики: множественная

эндокринная неоплазия

Список литературы

37. Анестезия при сопутствующих

нервно-мышечных заболеваниях

Миастения (Myasthenia gravis)

Синдром Ламберта-Итона (миастенический синдром)

Миопатии

Миотонии

Периодический паралич

Случай из практики: анестезия при биопсии мышцы

Список литературы

38. Анестезия при офтальмологических операциях

Внутриглазное давление

Окулокардиальный рефлекс

Увеличение объема внутриглазных пузырьков газа

Системное действие глазных капель

Общая анестезия

Премедикация

Индукция анестезии

Поддержание анестезии и интраоперационный мониторинг

Пробуждение и экстубация

Регионарная анестезия

Ретробульбарная блокада

Перибульбарная блокада

Блокада лицевого нерва

Поверхностная анестезия

Внутривенная седация

Случай из практики: анестезия у больного с проникающим ранением глаза и полным желудком

Список литературы

39. Анестезия при оториноларингологических операциях

Эндоскопические вмешательства

Операции при заболеваниях носа и околоносовых пазух

Операции при опухолях головы и шеи

Реконструктивные че люстно-лицевые операции и ортогнатические вмешательства

Отологические операции

Случай из практики: кровотечение после операции на околоносовых пазухах

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

40. Анестезия при ортопедических операциях

Особенности и осложнения при ортопедических операциях

Операции на бедре

Перелом бедра

Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава

Закрытая репозиция вывиха бедра

Операции на коленном суставе

Артроскопия коленного сустава

Тотальное эндопротезирование коленного сустава

Операции на верхней конечности

Случай из практики: кровопотеря у больного, принадлежащего к религиозной общине

Свидетелей Иеговы

Список литературы

41. Анестезия при травме

Первый этап обследования при травме

Второй этап обследования при травме

Третий этап обследования при травме

Анестезия при травме

Общие сведения

Анестезия при ЧМТ и травме спинного мозга.

Травма груди

Травма живота

Травма конечностей

Случай из практики: анестезия при ожогах

Список литературы

Web-сайты

42. Беременность, плод и анестезия

Физиологические изменения во время беременности

Маточно-плацентарное кровообращение

Физиологические роды

Физиология плода

Физиологические изменения в организме новорожденного в раннем послеродовом периоде

Случай из практики: перевязка маточных труб в послеродовом периоде

Список литературы

43. Анестезия в акушерстве

Риск в акушерской анестизиологии

Общие сведения

Анальгезия и анестезия при родоразрешении через естественные родовые пути

Психологические и нефармакологические методы

Анальгетики для парентерального применения

Блокада половых нервов

Регионарная анестезия и анальгезия

Общая анестезия

Анестезия при кесаревом сечении

Общая анестезия

Анестезия при экстренном кесаревом сечении

Анестезия при осложнениях беременности

Выпадение пуповины

Дистоция и аномалии положения и предлежания плода

Многоплодная беременность

Кровотечение в родах

Преждевременный разрыв плодных оболочек и хориоамнионит

Преждевременные роды

Артериальная гипертония, вызванная беременностью

Сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания

Эмболия околоплодными водами

Послеродовое кровотечение

Реанимация плода и новорожденного

Реанимация плода

Реанимация новорожденных

Случай из практики: аппендицит у беременной

44. Детская анестезиология

Анатомические и физиологические особенности

Фармакологические особенности

Риск анестезии у детей

Особенности анестезии

Анестезия при отдельных заболеваниях и патологических состояниях у детей

Недоношенность

Мальротация кишечника и заворот кишок

Врожденные диафрагмальные грыжи

Трахеопищеводный свищ

Грыжа пупочного канатика и незаращение передней брюшной стенки

Стеноз привратника

Инфекционный круп и острый эпиглоттит

Тонзиллэктомия и аденоидэктомия

Рассечение барабанной перепонки и дренирование барабанной полости

Синдром трисомии 21 хромосомы (болезнь дауна)

Муковисцидоз

Сколиоз

Случай из практики: спазм жевательных мышц и злокачественная гипертермия

Список литературы

45. Анестезия у пожилых в гериатрии

Анатомические и физиологические

особенности пожилых людей

Сердечно-сосудистая система

Система дыхания

Обмен веществ и эндокринная система

Почки

Желудочно-кишечный тракт

Нервная система

Опорно-двигательный аппарат

Особенности действия лекарственных

препаратов у пожилых

Ингаляционные анестетики

Неингаляционные анестетики

Миорелаксанты

Случай из практики: пожилой больной с переломом бедра

Список литературы

Содержание

46. Осложнения анестезии

Общие сведения

Повреждение дыхательных путей

Повреждение периферических нервов

Пробуждение во время операции (интранаркозное пробуждение)

Повреждение глаз

Остановка дыхания и кровообращения

во время спинальной анестезии

Взаимодействие а-адреномиметиков (а-агонистов) и 0-блокаторов, приводящее к остановке сердца

Потеря слуха

Вопросы ведения документации

Аллергические реакции

Профессиональные вредности в анестезиологии

Случай из практики: необъяснимая интраоперационная тахикардия и артериальная гипертония

Список литературы

47. Сердечно-легочная реанимация

Восстановление проходимости дыхательных путей

Искусственная вентиляция легких

Восстановление кровообращения

Дефибрилляция

Рекомендуемый протокол СЛР

Случай из практики: интраоперационная гипотония и остановка кровообращения

Список литературы

48. Ранний послеоперационный период

Палата пробуждения

Принципы ведения больного в палате пробуждения ИЗО

Общие сведения ИЗО

Транспортировка из операционной

Пробуждение после общей анестезии

Предоперационный отбор пациентов в амбулаторной хирургии

Точка зрения

Лечение осложнений

Система дыхания

Сердечно-сосудистая система

Случай из практики: лихорадка и тахикардия у молодого мужчины

Список литературы

49. Интенсивная терапия

Экономические, этические и юридические аспекты интенсивной терапии

Этические и юридические аспекты

Где пролегает рубеж?

Прекращение сердечно-легочной реанимации у пациентов, находящихся в критическом состоянии в условиях ОРИТ

Практическая анестезиология в лицах

Респираторная терапия

Терапия медицинскими газами

Оборудование для кислородотерапии

Искусственная вентиляция (ИВЛ)

Лечение положительным давлением в дыхательных путях

Прочие методы респираторной терапии

Дыхательная недостаточность

Отек легких

Утопление полное и частичное

Вдыхание дыма

Острый инфаркт миокарда

Почечная недостаточность

Преренальная азотемия

Постренальная азотемия

ОПН и обратимая азотемия

Сепсис и септический шок

Инфекция в отделении интенсивной терапии

Септический шок

Кровотечения из ЖКТ

Общие сведения

Питание больных, находящихся в критическом состоянии

Энтеральное питание

Парентеральное питание

Парентеральное питание через периферическую вену

Случай из практики: молодая женщина с угнетением сознания

Список литературы

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги

От авторов книги "Клиническая анестезиология. 4-е издание, объединённый том"

Новое издание «Клинической анестезиологии» содержит ряд важных изменений по сравнению с имевшими большой успех тремя предыдущими. Впервые авторы отдали некоторые главы на рецензию специалистам из других областей медицины. Это было сделано для того, чтобы критически и взвешенно рассмотреть общепризнанные анестезиологические принципы и положения с различных точек зрения. Например, главы, посвященные проведению анестезии при различных хирургических операциях, рецензировались хирургами-специалистами, фармакологические главы — фармакологами, главы, посвященные оборудованию — инженерами. Мы надеемся, что такой подход будет плодотворен для читателей не в меньшей степени, чем для авторов.

Точка зрения — краткие эссе, написанные восемнадцатью известными анестезиологами (пятеро из них работают за пределами США). Эти эссе отражают точки зрения, не совпадающие с представленными в учебниках. Они побуждают читателя подумать над анестезиологическими проблемами и противоречиями. Каждое эссе представляет собой альтернативу общепризнанной точке зрения. Эссе выделены символом и портретами авторов.

Основные положения перечислены в начале каждой главы. Пронумерованные иконки в тексте главы позволяют легко найти соответствующий раздел. Благодаря этому читатель при необходимости может быстро сфокусировать свое внимание на приоритетных аспектах той или иной проблемы.

В случаях из практики обсуждается методология решения различных клинических проблем. Представленные подходы используются при устных экзаменах по анестезиологии в некоторых странах.

- Содержание всех глав значительно переработано, особенно это касается глав 4,5,6 и 17. Исключена глава «Анестезия при амбулаторных вмешательствах», поскольку различные аспекты этой темы описаны практически в каждой главе.

- Расширен и обновлен список соответствующих Web-адресов.

- Добавлен ряд новых иллюстраций.

Несмотря на все изменения, цель «Клинической анестезиологии» осталась прежней; «обеспечить сжатое и целостное изложение основных принципов, без которых невозможна современная анестезиология». Авторы свели к минимуму повторы, изъяли противоречия и изложили текст удобным для восприятия языком. Разборы случаев из практики, которые включены в каждую главу, помогают читателю проверить уровень своей подготовки и обучают логическому подходу к клинической ситуации. Списки литературы содержат ссылки на учебные пособия, главы из книг и обзорные статьи.

Купить книги по анестезиологии в интернет-магазине медицинской книги