Лекция для врачей "ЭКГ синдромы у детей с риском внезапной сердечной смерти" (отрывок из книги "ЭКГ в педиатрии - Макаров Л. М.)

ЭКГ и клинико-электрокардиографические синдромы у детей с риском внезапной сердечной смерти

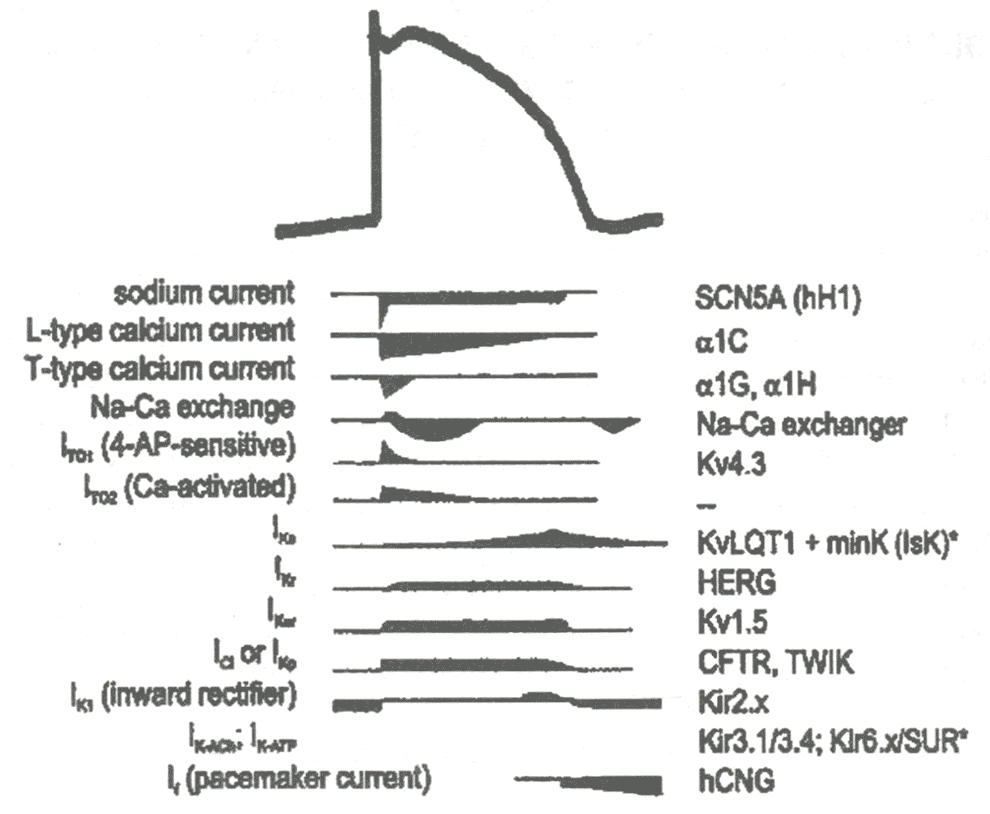

Высокий риск ВСС существует у детей с рядом органических и структурных заболеваний сердца (стеноз аорты, тетрада Фалло, первичная легочная гипертензия, гипертрофическая и дилятационная кардиомиопатии, болезнь Кавасаки и ряд других), однако при этих заболеваниях клинические данные часто помогают установить диагноз до развития фатальных аритмий сердца, и соответственно проводить и контролировать антиаритмическую терапию, в комплексе с лечением основного заболевания. Относительно недавно в кардиологии выделилась группа заболеваний и/ или клинико-электрокардиографических синдромов, сопряженных с высоким риском развития опасных для жизни аритмий и ВСС у лиц молодого возраста. Наиболее долгую историю изучения имеет синдром удлиненного интервала QT, впервые описанный в основных вариантах в 60-х годах прошлого века, в то время как синдром Бругада, синдром внезапной необъяснимой смерти (sudden unexplained death syndrome), аритмогенная дисплазия правого желудочка, синдром короткого интервала QT, идиопатическая фибрилляция желудочков и ряд других состояний выделены, и стали активно изучаться только в конце 20 века. Все эти заболевания сегодня объединены в понятие «канал опатии», так как в основе их патогенеза лежат молекулярно-генетические аномалии регуляции ионных каналов кардиомиоцита (рис. 10.1). В настоящее время к «каналопатиям» или «первичным электрическим болезням сердца» относят следующие клинико-электрокардиографические синдромы:

• Синдром удлиненного интервала QT (CYHQT);

• Синдром Бругада (СБ);

• Катехоламинергическая ЖТ (КЖТ);

• Синдром короткого интервала QT (CKHQT);

• Аритмогенная дисплазия/кардиомиопатия правого желудочка (АДПЖ/АКПЖ);

• Идиопатическая фибрилляция желудочков (ИФЖ);

• Болезнь Лева-Ленегра (БЛЛ);

• И другие менее часто встречающиеся состояния.

В зависимости от уровня и характера поражения ионных каналов варьируется клинико-электрокардиографическая картина генетически

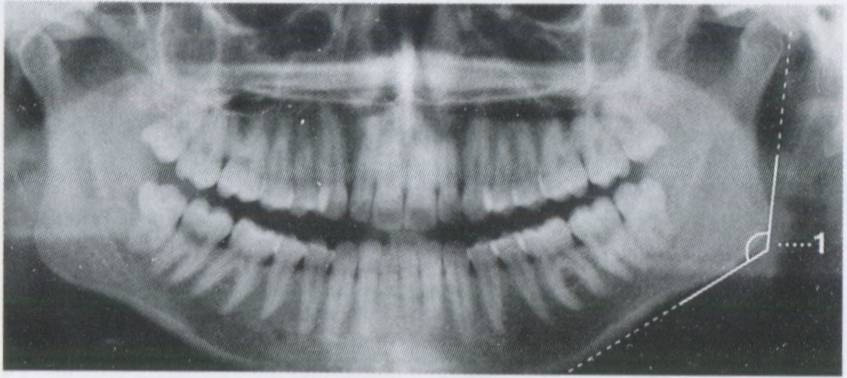

Puc. 10.1. Конфигурация основных ионных каналов кардиомиоцита, кодирующих их белков и их связь с потенциалом действия кардиомиоцита (модифицировано из Conrath & Opthof2006 и Rosen 2002) детерминированных жизнеугрожающих аритмий, основанная на выделении основного дефекта ионных каналов.

Классификация генетически детерминированных жизнеугрожающих аритмий

Нарушение потенциалуправляемых каналов

Нарушение /Ks (slow IK)

Характеристика тока: /Ks (slow /К) — медленный компонент тока задержанного выпрямления IK. Для / Ks характерна медленная инактивация в течение фазы реполяризации и частично диастолического! интервала. Ток плавно увеличивается в течение фазы плато. Увеличение / Ks при учащении ритма сердца приводит к ускорению реполяризации I и укорочению потенциала действия, что во многом определяет частотную зависимость действия селективных блокаторов калиевых каналов.

Нарушение функции и заболевания: К нарушениям связанным с данной структурой относятся мутации гена KvLQTI, кодирующего α-субъединицу /Ks канала, реализующиеся по типу «loss of function», которые лежат в основе синдромов LQT1 и LQT-JLN1 (1-я форма синдромы JLN) и мутации гена β-субъединицы (Min К) канала /Ks, которые обуславливают синдромы LTQ5 и LQT-JLN2. Также одна из миссенс-мутаций гена KvLQTl, реализующиеся по типу «gain of function», приводит к укорочению активного потенциала действия и ускорению реполяризации и вызывает один из вариантов синдрома короткого интервала QT (short QT2).

Нарушения /Кг (rapid /К)

Характеристика тока. /Кг (rapid /К) — быстрый компонент тока задержанного выпрямления IK. Молекула канала состоит из основной субъединицы HERG и дополнительной MiRPl. Для /Кг характерно значительное восходящее выпрямление, что обуславливает сначала медленное нарастание тока в течение 2 фазы (плато) ПД, но при начале реполяризации (2 фаза ПД) — быстрая активация. Ток блокируется антиаритмическими препаратами III класса.

Нарушение функции и заболевания: Мутация α-субъединицы канала /Кг (HERG) лежит в основе синдрома LQT2. Одна из миссенс-мутаций гена НERG, реализующиеся по типу «gain of function», вызывает первый вариант синдрома короткого интервала QT (short QT-1). Патология β-субъединицы канала /Кг (MiRPl) приводит к развитию синдрома LQT6.

Нарушения /Na

Характеристика тока: /Na — быстрый натриевый ток, обеспечивает крутой передний фронт и высокую скорость проведения в предсердиях, волокнах Гиса—Пуркинье и желудочках.

Нарушение функции и заболевания: Мутация в гене SCN5A с нарушением функции изоформы Na v 1.5 α-субъединицы натриевого канала Na v1, что клинически может приводить к развитию синдромов LQT3, Бругада, Ленегра, либо к смешанным клинико-генетическим вариантам данных заболеваний.

Нарушения /КI

Характеристика тока: /КI — ток аномального (входящего) выпрямления (inward rectifier), проводящий преимущественно входящий ток в предсердиях, волокнах Гиса—Пуркинье и желудочках (амплитуда тока в желудочках в 3 раза выше, чем в предсердиях). Ток активируется только при отрицательных потенциалах, при положительных потенциалах ток практически полностью инактивирован. В период потенциала покоя через каналы /К1 протекает выходящий калиевый ток. В 3 фазу потенциала действия /КI снова активируется и вносит существенный вклад в формирование поздней стадии реполяризации. Каналы, через которые протекает ток, относятся к подсемейству Kir2.x (от Kir2.2 до Kir2.4), которые, сочетаясь между собой, формируют множество каналов тока, имеющих различия по своим свойствам. В клетках предсердий ток подавляется стимуляцией α-адренорецепторов, в желудочках - стимуляцией β-рецепторов. Также ток может подавляться активацией ATI — рецепторов ангиотензином II.

Нарушение функции и заболевания: Мутации в гене Kir2.1 приводят к развитию синдрома Андерсона—Тавила (7 вариант синдрома LQT).

Нарушения якорных белков

Якорный белок анкирин В.

Характеристика белка: якорный белок анкирин В входит в группу многофункциональных адаптерных мембранных белков и участвует в регуляции работы натриевых каналов кардиомиоцита.

Нарушение функции и заболевания: мутации в гене, кодирующем якорный белок анкирин В, нарушает клеточную организацию натриевых каналов, обменного механизма между Na + Са++ и приводит к развитию 4-го варианта синдрома LQT.

Нарушение белков участвующих в гоместазе ионов Са.

Нарушение рианодиновых рецепторов RyR2

Характеристика рецептора:

Нарушение функции и заболевания: нарушение функции рианодиновых рецепторов RyR2 приводит к усиленному высвобождению ионов Са ++ из саркоплазматического ретикулума, вызывая перегрузку клеток ионами кальция. Вызывает один из вариантов полиморфных катехола- минергических желудочковых тахикардий (CVPTI).

Нарушение белка кальсеквистрина CASQ2

Характеристика рецептора: белок кальсеквистрин CASQ2 — основной кальций-связывающий белок в саркаплазматическом ретикулуме. Функционально сопряжен с рианодиновым рецептором RyR2. Также вызывает перегрузку клеток ионами кальция. Клинически определяет развития второго вариантов полиморфных катехоламинергических желудочковых тахикардий (CVPT2).

Нарушение функции и заболевания: нарушение функции рианодиновых рецепторов RyR2 приводит к усиленному высвобождению ионов Са ++ из саркоплазматического ретикулума, вызывая перегрузку клеток ионами кальция. Вызывает один из вариантов полиморфных катехола-минергических желудочковых тахикардий (CVPTI). Очевидно к этому же классу необходимо отнести и восьмой вариант CYHQT (синдром Тимоти) с мутацией в гене CACNIC α-субъединицы кальциевого канала L-типа (/Са—L).

В эту классификацию не входит аритмогенная дисплазия правого желудочка, однако последние годы доказан ее генетически детерминированный характер. ЭКГ имеет важное, а нередко определяющее значение в обследовании этих групп больных. Часто ряд «каналопатий» объединяют между собой, так как в большинстве случаев отмечены смешанные мутации и клинико-электрокардиографические проявления. В зависимости от уровня и характера поражения ионных каналов варьируется клинико-электрокардиографическая картина генетически детерминированных жизнеугрожающих аритмий (рис. 10.1), как мы описывали выше, достаточно широко представлены другие каналопатии (поражение проводящей системы сердца, кардиомиопатии и другие заболевания). В целом, выявленные на сегодня варианты генетических нарушений при различных наследственных каналопатиях представлены в табл. 10.1 (Ch. Antzelevitch и соавт. 2006). Хотя генетические исследования стремительно развиваются и в настоящее время выявлено уже 14 молекулярно-генетических вариантов CYHQT (R. Brugada, O. Campruzano, 2010).

Вы читали отрывок из книги "ЭКГ в педиатрии - Макаров Л. М.

Купить книги по ЭКГ в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

Книга "ЭКГ в педиатрии"

Автор: Макаров Л. М.

В монографии освещены теоретические и практические основы электрокардиографии, особенности ЭКГ исследования у детей и подростков. В третьем издании представлены новые оригинальные данные по нормативным параметрам ЭКГ у детей, значительно расширен и раздел, посвященный новым критериям стратификации риска внезапной сердечной смерти у детей — турбулентности ритма сердца, AC/DC анализу и другим. Впервые даны критерии оценки ЭКГ юных спортсменов, динамики изменения параметров ЭКГ в ходе нагрузочных проб, ортостатических тестов и др. В главе о нарушениях ритма сердца и проводимости, представлены и традиционные, и разработанные в последние годы новые ЭКГ критерии топической диагностики аритмий у детей. В разделе частной патологии представлены особенности ЭКГ, как при наиболее распространенных в педиатрии кардиоваскулярных и соматических заболеваниях (пороки сердца, болезни миокарда, вегетативные расстройства и другие), так и при мало знакомых широкому кругу педиатров и кардиологов заболеваниях с риском развития жизнеугрожающих аритмий.

Специально выделена глава, посвященная ЭКГ, критериям диагностики синдромов с высоким риском внезапной сердечной смерти - аритмогенной дисплазии правого желудочка, синдроме Бругада, синдроме удлиненного и короткого интервалов QT, инфаркте миокарда у детей и других патологических состояниях. В каждой группе, кроме специфических ЭКГ изменений, отражены основные особенности клинического течения, лечения и прогноза заболевания.

Отдельные главы посвящены специфике нормальной и патологической ЭКГ -картины у детей с имплантированными кардиостимуляторами, влиянию основных лекарственных препаратов применяемых в детской кардиологии на изменения ЭКГ, их дозировки и тактика применения, новым методам ЭКГ диагностики (холтеровское мониторирование, ЭКГ высокого разрешения, поверхностное картирование ЭКГ, вариабельность ритма сердца, тилт-тест, чреспищеводная ЭКГ, кардиостимуляция и другие), первой помощи при возникновении неотложных состояний, возникающих при проведении электрокардиографических исследований.

Книга предназначена для педиатров, детских кардиологов, кардиологов, врачей функциональной диагностики, исследователей и научных работников и всех специалистов, использующих электрокардиографию в своей практике.

Купить книги по ЭКГ в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

Содержание книги "ЭКГ в педиатрии"

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

ВСТУПЛЕНИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

ГЛАВА I. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

Электрофизиология кардиомиоцита

Проводящая система сердца

Отведения при регистрации ЭКГ

Основные параметры ЭКГ

Электрическая ось сердца

Основные зубцы и интервалы ЭКГ

ЭКГ при неправильной установке электродов

Основные принципы Миннесотского кода в оценке результатов ЭКГ

исследования

Библиография

ГЛАВА И. НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКГ У ДЕТЕЙ

Частота сердечных сокращений (ЧСС)

Электрическая ось сердца

Интервал PQ (PR)

QRS комплекс

Зубцы RhS

Сегмент ST

Зубец (волна) Т

Зубец (волна) U

Интервал QT

Библиография

Купить книги по ЭКГ в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

ГЛАВА III. МАССОВЫЕ СКРИНИНГИ ЭКГ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АРИТМИЙ У ДЕТЕЙ

Значение ЭКГ скрининга в выявлении заболеваний с высоким риском внезапной смерти

Библиография

ГЛАВА IV. ЭКГ ПРИ ГИПЕРТРОФИИ И ДИЛАТАЦИИ ПОЛОСТЕЙ СЕРДЦА

Механизмы развития гипертрофии и дилатации полостей сердца

Гипертрофия предсердий

Гипертрофия желудочков

Гипертрофия правого желудочка (ГПЖ)

Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ)

Библиография

ГЛАВА V. ЭКГ В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У ДЕТЕЙ

Синусовая аритмия

Синусовая брадикардия

Предсердные сокращения и ритмы

Миграция водителя ритма

Ритмы из атриовентрикулярного (АВ) соединения

Атриовентрикулярная (АВ) диссоциация

Желудочковые (идиовентрикулярные) ритмы

Экстрасистолия

Парасистолия

Блокады сердца

Атриовентрикулярные блокады (АВ)

Внутрижелудочковые блокады

Комбинированные блокады

Суправентрикулярные тахикардии

Синусовая тахикардия

Первично предсердные тахикардии

Мерцательная аритмия

Синдромы преэкзитации

Диссимилярные ритмы

Желудочковые тахикардии

Полиморфная двунаправленная желудочковая тахикардия

Фибрилляция желудочков

Фатальные аритмии

Библиография

ГЛАВА VI. ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ СЕРДЦА

Купить книги по ЭКГ в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)

Дефект межпредсердной перегородки (ДМПП)

Атриовентрикулярная коммуникация (АВК)

Открытый артериальный (Боталлов) проток (ОАП)

Аномальный дренаж легочных вен (АДДВ)

Стеноз аорты

Коарктация аорты (КА)

Изолированный стеноз легочной артерии (СЛА)

Стеноз аорты

Тетрада Фалло

Полная транспозиция магистральных сосудов (ТМС)

Корригированная транспозиция магистральных сосудов (КТМС)

Аномалия Эбштейна

Единый (общий) желудочек

Атрезия трехстворчатого клапана

Гипоплазия левого желудочка

Отхождение аорты и легочной артерии от правого желудочка (аномалия Тауссиг-Бинга)

Врожденный стеноз митрального клапана

Врожденная недостаточность митрального клапана (НМК)

Аритмии и ВПС

Библиография

ГЛАВА VII. ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ ПРИ ЧАСТНОЙ ПАТОЛОГИИ

Аномалии расположения сердца

Приобретенные пороки сердца

Кардиомиопатии и миокардиты

Перикардиты

Легочное сердце

Первичная легочная гипертензия

Синдром ранней реполяризации желудочков

Неспецифические нарушения процесса реполяризации (ST-T изменения)

Ишемия и инфаркт миокарда у детей

Особенности ЭКГ при изменениях вегетативного тонуса

Электролитные нарушения

Гипотиреоз

Сахарный диабет

Болезнь Марфана

Прогрессирующие мышечные дистрофии (дистрофинопатии)

Болезни накопления

Жалобы потенциально аритмогенного характера

Синдром слабости синусового узла

Гипотермия

Библиография

ГЛАВА VIII. ОСОБЕННОСТИ ЭКГ У СПОРТСМЕНОВ

Библиография

ГЛАВА IX. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Купить книги по ЭКГ в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

ВВСС — внезапная внегоспитальная сердечная смерть

Обстоятельства смерти детей и подростков

Причины ВСС у детей

Методы стратификация риска ВСС у детей в популяции

Библиография

ГЛАВАХ. ЭКГ И КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ У ДЕТЕЙ С РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ

Синдром удлиненного интервала QT

Аритмогенная дисплазия (кардиомиопатия) правого желудочка (АД ПЖ/АКПЖ)

Синдром Бругада

Катехоламинергические полиморфные желудочковые тахикардии (КПЖТ)

Синдром ПКЖТ, брадикардии и укорочения интервала PR

Синдром короткого интервала QT

Синдром внезапной необъяснимой смерти и идиопатическая фибрилляция желудочков

Идиопатическая фибрилляция желудочков

J Wave синдром

Библиография

ГЛАВА XI. ЭКГ У ДЕТЕЙ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ АНТИАРИТМИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Краткая история развития кардиостимуляции

Показания к имплантации ЭКС у детей

Основные режимы кардиостимуляции

Основные особенности ЭКГ у больных с ЭКС

Интервалы кардиостимуляции

Рефрактерные периоды ЭКС

Нарушения ритма вызванные ЭКС

Изменения реполяризации у больных с ЭКС

Перелом электрода

ЭКГ критерии истощения элементов питания ЭКС

Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы (ИКД)

Сердечная ресинхронизирующая терапия (бивентрикулярная стимуляция)

Библиография

ГЛАВА XII. ВЛИЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ

Влияние на ЭКГ основных кардиологических препаратов

Электрокардиографические проявления проаритмогенного действия

антиаритмических препаратов

Влияние анестезии и наркоза на изменения ЭКГ

Библиография

ГЛАВА XIII. ДРУГИЕ МЕТОДЫ НЕИНВАЗИВНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОЛОГИИ

Купить книги по ЭКГ в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

Активная клино-ортопроба

Проба с дозированной физической нагрузкой

Критерии прекращения пробы

Лекарственные пробы

ЭКГ высокого разрешения

Вариабельность ритма сердца

Временной анализ (Time-Domain)

Вариационная пульсометрия

Геометрические методы анализа ритма сердца

Спектральный анализ ВРС

Корреляционная ритмография

Интегральный метод анализа ВРС

Холтеровское мониторирование

Микровольтная альтернация Т волны (МАТ)

Турбулентность ритма сердца

Deceleration/Acceleration Capacity

Другие виды амбулаторного ЭКГ мониторирования

Поверхностное ЭКГ картирование

Тилт-тест в обследовании детей с синкопальными состояниями

Рефлекторные (нейромедиаторные) синкопе

Организация помощи больным с синкопальными состояниями

Заключение

Литература

ГЛАВА XIV. ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ И СТИМУЛЯЦИЯ У ДЕТЕЙ

Оценка функции синусового узла

Оценка функционального состояния предсердно-желудочковой проводящей системы сердца

Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта

Диагностика различных форм пароксизмальных тахикардий при проведении ЧПЭКС

Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии у больных с аномальными путями предсердно-желудочкового проведения

Библиография

ГЛАВА XV. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКГ ИССЛЕДОВАНИЙ

Купить книги по ЭКГ в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

Остановка кровообращения

Остановка кровообращения на фоне асистолии желудочков

Фибрилляция желудочков

Тахикардия с узким комплексом QRS требующая купирования

Тахикардия с широкими мономорфными комплексами QRS или ЖТ

как исход ФЖ

Тахикардия «пируэт»

Фасцикулярная тахикардия

Фибрилляция (трепетание) предсердий

Вагоинсулярный криз

Симпатоадреналовый криз

Гипертонический криз

Гипотонический криз

Инфаркт миокарда

Бронхиальная астма

Крапивница, отек Квинке

Анафилактический шок

Эпилепсия

Библиография

ГЛАВА XVI. ЭТАПЫ АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

ГЛАВА XVII.ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКГ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Купить книги по ЭКГ в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

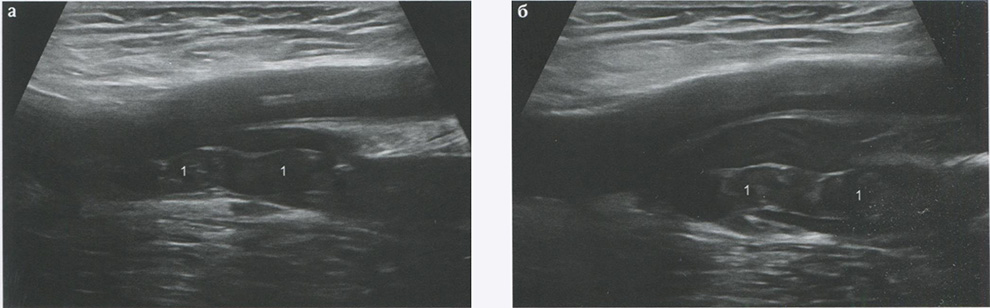

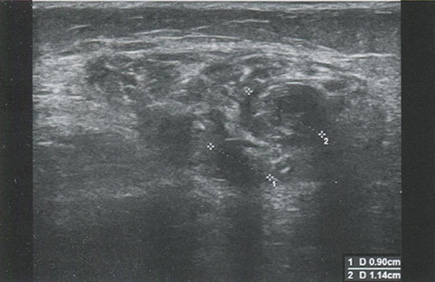

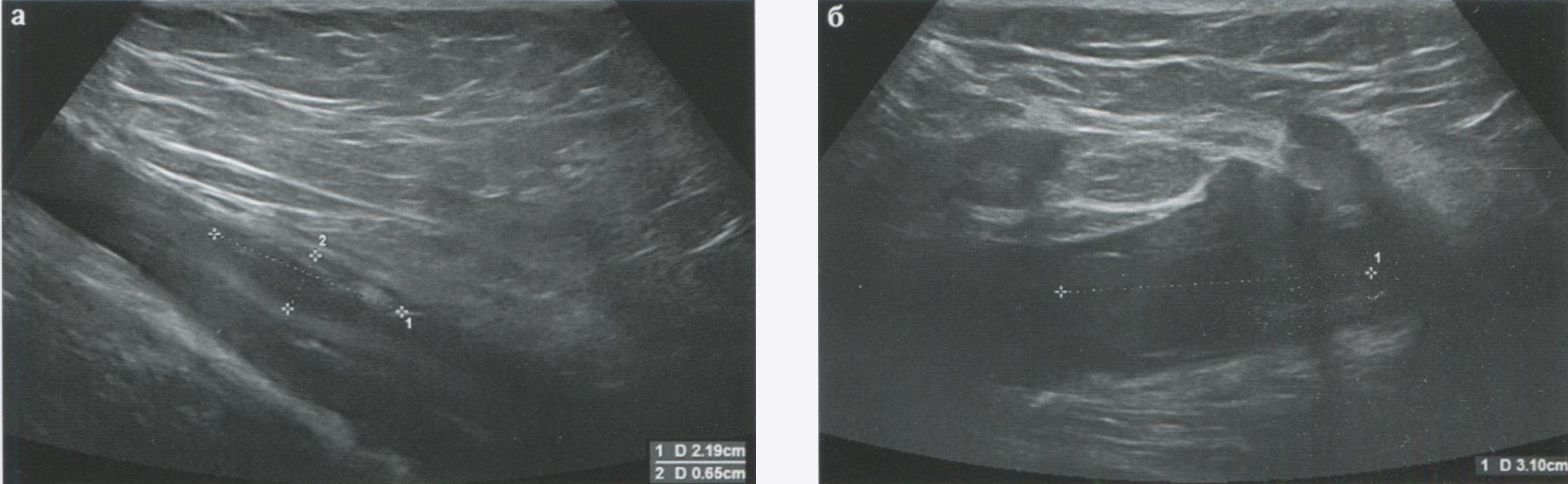

![Старый гиперэхогенный флотирующий тромб [1] в бедренной вене Старый гиперэхогенный флотирующий тромб [1] в бедренной вене](https://shopdon.ru/wa-data/public/blog/img/ris-33-2.jpg)