Лекция для врачей "Внезапная сердечная смерть. Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации (протокол)" (отрывок из книги "Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации" - Багненко С. Ф.)

Клинические рекомендации (протокол) по оказанию скорой медицинской помощи при внезапной сердечной смерти

Определение

Внезапная сердечная смерть (ВСС) — неожидаемая смерть от сердечных причин, произошедшая в течение 1 ч от появления симптомов у пациента с известной сердечной болезнью или без нее.

Код по МКБ-10

■ 146.1 Внезапная сердечная смерть, так описанная.

Эпидемиология

В США ежегодно регистрируется до 400 тыс. случаев ВСС, причем при ее возникновении вне стационара удается реанимировать только 5% больных. В России, по расчетным данным, происходит около 200—250 тыс. случаев ВСС в год.

Этиология и патогенез

В 80—85% случаев ВСС ассоциирована с ишемической болезнью сердца (ИБС), почти в половине случаев — с острым нарушением коронарного кровообращения. Более 50% больных, страдающих сердечной недостаточностью, умирают внезапно.

Среди других часто встречающихся сердечно-сосудистых заболеваний ВСС развивается:

■ при аортальном стенозе;

■ гипертрофической или дилатационной кардиомиопатии;

■ синдроме WPW (Вольфа—Паркинсона—Уайта) у пациентов с фибрилляцией предсердий;

■ врожденном или приобретенном синдроме удлиненного интервала Q— Т [удлиненным считается корригированный, с учетом частоты сердечных сокращений, интервал Q— Тс, превышающий 440 мс у мужчин и 460 мс у женщин. Значительная часть случаев приобретенного синдрома удлиненного интервала Q—T связана с применением как кардиотропных (прежде всего антиаритмических) так и некардиотропных (антибиотиков, противогрибковых, нейротропных и др.) лекарственных средств].

Среди редко встречающихся сердечно-сосудистых заболеваний ВСС развивается:

■ при аритмогенной дисплазии правого желудочка;

■ наследственной катехоламинергической полиморфной желудочковой тахикардии;

■ синдроме Бругада (элевация сегмента ST в отведениях V1— V3 на ЭКГ с блокадой правой ножки предсердно-желудочкового пучка или без нее);

■ миокардиальных мостиках, сдавливающих коронарные артерии;

■ аномальном отхождении коронарных артерий.

Развитию фибрилляции желудочков способствуют факторы, снижающие электрическую стабильность миокарда, главными из которых являются увеличение размера сердца (гипертрофия, дилатация, аневризма), снижение сердечного выброса, повышение симпатической активности.

Об электрической нестабильности миокарда свидетельствуют групповые или полиморфные желудочковые экстрасистолы, пароксизмы желудочковой тахикардии, однако фибрилляция желудочков может возникнуть и без указанных нарушений сердечного ритма.

Почти в 85% случаев непосредственным механизмом прекращения кровообращения при ВСС является фибрилляция желудочков, в остальных 15% случаев — электрическая активность без пульса (ЭАБП) и асистолия.

Около 30% больных, перенесших первичную фибрилляцию желудочков, погибают в течение года.

Оказание скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе

Диагностика

Клиническая картина фибрилляции желудочков.

■ Внезапное начало.

■ Через 15—20 с от начала фибрилляции желудочков больной теряет сознание.

■ Через 40—50 с развивается однократное тоническое сокращение скелетных мышц.

■ Расширяются зрачки.

■ Дыхание урежается и прекращается через 2—4 мин.

Для диагностики ВСС достаточно наличия двух клинических признаков:

■ отсутствия сознания;

■ отсутствия пульса на сонных артериях (обязательно пальпировать пульс с двух сторон!).

Механизм прекращения кровообращения (фибрилляция желудочков, асистолия, ЭАБП) уточняют только в процессе проведения сердечно-легочной реанимации (СЛР) по результатам ЭКГ.

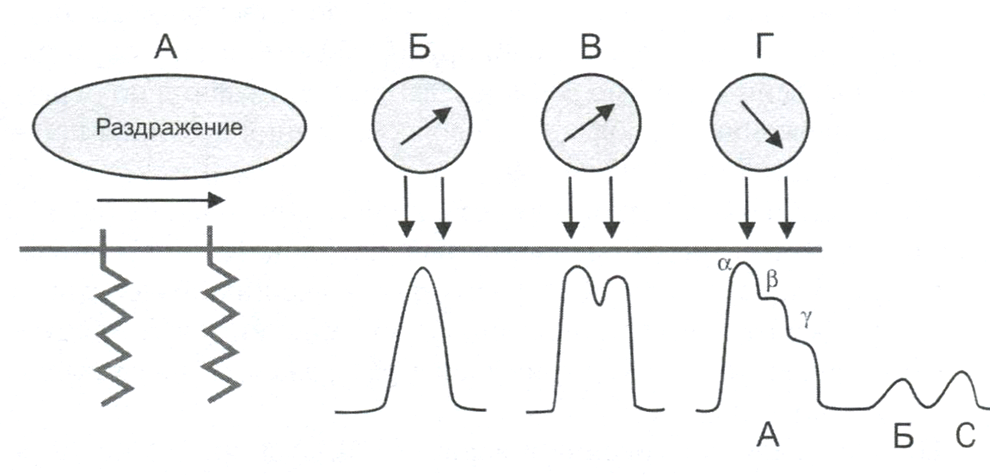

По С. Wiggers et al. (1930), можно выделить четыре ЭКГ-стадии фибрилляции желудочков.

■ Первая стадия — трепетание желудочков — на ЭКГ проявляется быстрой желудочковой тахикардией с изменяющейся формой желудочковых комплексов. Эта тахикардия за несколько секунд переходит в фибрилляцию желудочков или в какой-либо сердечный ритм.

■ Вторая стадия — судорожная — представлена чередованием волн фибрилляции желудочков большой и малой амплитуды.

■ Третья стадия — мерцание желудочков — проявляет себя постепенно затухающими волнами фибрилляции желудочков средней и малой амплитуды.

■ Четвертая стадия — атоническая — представлена волнами фибрилляции желудочков очень низкой амплитуды и частоты.

Тактика

Доказано, что эффективность проведения СЛР у взрослых с ВСС прежде всего зависит от поддержания кровообращения (в первую очередь перфузионного коронарного давления), а не дыхания, как считалось раньше, поэтому СЛР следует начинать не с ИВЛ, а с компрессий грудной клетки.

При дефибрилляции в течение 1-й минуты выживаемость пациентов с первичной фибрилляцией желудочков составляет около 90%. Каждая последующая минута задержки нанесения электрического разряда снижает выживаемость на 7—10%, поэтому важно как можно раньше провести дефибрилляцию.

Всем пациентам, перенесшим клиническую смерть на догоспитальном этапе, показана экстренная госпитализация. Транспортировка может проводиться при обязательном сохранении надежного венозного доступа и обеспечении возможности проведения всех необходимых (включая дефибрилляцию и наружную чрескожную элекгрокардиостимуляцию) лечебных мероприятий. Необходимо предупредить персонал стационара о поступлении пациента, перенесшего клиническую смерть.

Пациентов, перенесших клиническую смерть, следует доставлять непосредственно в реанимационное отделение и обязательно непосредственно из рук в руки передавать дежурному реаниматологу.

Скорая медицинская помощь

Реанимационные мероприятия при ВСС принято подразделять на базовые и расширенные.

Базовая СЛР при внезапной сердечной смерти включает компрессии грудной клетки, искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) и дефибрилляцию.

Один из электродов обычно устанавливают левее зоны проекции верхушечного толчка, второй — под правой ключицей или под левой лопаткой.

При наличии ИДК или электрокардиостимулятора электроды следует накладывать как можно дальше от имплантированных устройств, используя переднезаднее или переднебоковое положение.

Перед разрядом на рабочую поверхность электродов нужно нанести токопроводящий гель.

В рекомендациях по СЛР AHA (American Heart Association), ERC (European Research Council), ESC (European Society of Cardiology) 2005 и 2010 гг. отмечается, что энергия первого разряда при дефибрилляции биполярными импульсами должна составлять от 120 до 200 Дж. При резистентности к электрическому воздействию необходимо быстро переходить к разрядам максимальной энергии. При применении дефибрилляторов с монополярной формой импульсов следует сразу использовать разряды максимальной энергии (360 Дж).

В момент нанесения разряда электроды следует с силой прижать к грудной клетке.

Техника безопасности при работе с дефибриллятором:

■ в момент дефибрилляции необходимо исключить возможность прикосновения окружающих к пациенту (непосредственно перед нанесением разряда подать команду «Всем отойти»);

■ при работе с дефибриллятором нельзя прикасаться к трубам водопроводной, газовой или отопительной сети (т.е. следует избегать любых вариантов заземления).

Расширенная СЛР подразумевает использование лекарственных средств.

Основные лекарственные препараты для расширенной сердечно-легочной реанимации

Препараты представлены в алфавитном порядке.

Аминофиллин (эуфиллин) — показан при острой брадикардии, угрожающей жизни, в случаях невозможности применения или неэффективности элекгрокардиостимуляции и атропина. Проведенные рандомизированные клинические исследования применения аминофиллина при острой брадикардии, угрожающей жизни, не показали достоверного снижения смертности, но и не выявили каких-либо нежелательных явлений.

При брадикардии, угрожающей жизни, аминофиллин вводят внутривенно очень медленно в дозе 240 мг.

Основные нежелательные явления. Рвота, головная боль, повышение эктопической электрической активности сердца.

Амиодарон (кордарон) — антиаритмический препарат III класса, увеличивает продолжительность потенциала действия и реполяризации. Помимо антиаритмического действия, амиодарон оказывает Р-адреноблокирующее и вазодилатирующее действие.

В исследовании ALIVE (Amiodarone superior to Lidocaine for shock-resistant VEntricular fibrillation, 2002) показано, что при использовании амиодарона у пациентов с ВСС, рефрактерных к электрической дефибрилляции, выживаемость на фоне применения амиодарона составила 23%, а на фоне лидокаина — 12%. В исследовании SSSD (Spanish Study on Sudden Death, 1993) аритмическая смертность у больных с желудочковыми экстрасистолами высоких градаций, развившимися на фоне хронической сердечной недо-статочности (ХСН) после инфаркта миокарда, при лечении метопрололом составила 15,4%, а при назначении амиодарона — 3,5%.

Амиодарон является средством выбора для лечения фибрилляции желудочков, устойчивой к электрической дефибрилляции (ПЬ, А), и для лечения большинства тахиаритмий, особенно у пациентов с сердечной недостаточностью или с острым инфарктом миокарда.

При проведении СЛР амиодарон вводят болюсом, первая доза амиодарона составляет 300 мг (6 мл 5% раствора), вторая — 150 мг.

Для получения продолжительного эффекта амиодарон назначают внутривенно в дозе 900 мг в течение 24 ч.

Растворяют амиодарон в 5% декстрозе (глюкозе*).

Основные нежелательные явления. Брадикардия, нарушения синоатриальной, атриовентрикулярной и реже внутрижелудочковой проводимости, редко — двунаправленная желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков.

В случае резкой брадикардии, возникшей после введения амиодарона, показано назначение атропина. При отсутствии положительной реакции на внутривенное введение атропина может оказаться эффективным назначение аминофиллина. По показаниям — элекгрокардиостимуляция.

Атропин — антихолинергическое лекарственное средство.

При неотложных кардиологических состояниях атропин следует применять только по абсолютным жизненным показаниям: при выраженной брадикардии, вызывающей нарушения системного или регионарного кровообращения (артериальную гипотензию, ангинозную боль, острую неврологическую симптоматику) или частую желудочковую экстрасистолию (Па, В).

При брадикардии, угрожающей жизни, внутривенно вводят 0,5—1,0 мг атропина. В случае недостаточного эффекта доза атропина может быть увеличена до 0,04 мг/кг массы тела (в среднем до 3 мг).

Нежелательные явления. Могут отмечаться спутанность сознания, эйфория, головокружение, расстройства зрения и мочеиспускания, сухость во рту, тошнота, рвота. При внутривенном введении атропина больным, находящимся в тяжелом состоянии, резко возрастает вероятность возникновения нежелательных явлений, опасных для жизни (желудочковая экстрасистолия, желудочковая тахикардия, фибрилляция желудочков, тяжелая артериальная гипотензия, ангинозная боль), требующих экстренной медикаментозной коррекции.

Примечание. Атропин исключен из алгоритма сердечно-легочной реанимации при асистолии.

Показано, что у больных с острым инфарктом миокарда и АВ-блокадой II степени 2-го типа (дистальной) или III степени атропин малоэффективен и опасен.

Лидокаин — антиаритмический препарат lb класса, блокатор быстрых натриевых каналов, снижает скорость начальной деполяризации клеток с быстрым электрическим ответом (мембраностабилизатор), укорачивает эффективный рефрактерный период.

Показан при желудочковых тахиаритмиях и при резистентной к электрическому воздействию фибрилляции желудочков (IIЬ, В) исключительно в случае отсутствия амиодарона.

При фибрилляции желудочков, устойчивой к электрической дефибрилляции, в случае отсутствия амиодарона лидокаин вводят внутривенно быстро в дозе 1 мг/кг массы тела (в среднем 80 мг, т.е. 4 мл 2% раствора), после чего наносят электрический разряд максимальной энергии. При необходимости введение лидокаина в той же дозе и дефибрилляцию повторяют. Максимальная суммарная доза — 3 мг/кг массы тела (240 мг). У пожилых больных дозу лидокаина уменьшают на 30—50%.

Нежелательные явления. Затруднение речи, нарушение сознания, судороги, асистолия особенно часто возникают у пожилых больных при быстром внутривенном введении препарата.

Магния сульфат. При проведении СЛР магния сульфат не показан (III, А). Как основное лекарственное средство магния сульфат используют для подавления двунаправленной веретенообразной желудочковой тахикардии, при гипомагниемии (в частности, после применения диуретиков), удлиненном интервале Q-T (IIЬ, В).

Для подавления двунаправленной веретенообразной желудочковой тахикардии магния сульфат вводят в дозе 2000 мг (8 мл 25% раствора) внутривенно медленно.

Нежелательные явления. Быстрое внутривенное введение магния сульфата чревато угнетением дыхания вплоть до его остановки. Антагонист магния сульфата — кальция хлорид.

Эпинефрин (адреналин) преимущественно стимулирует β1-адренорецепторы, меньше — β2- и еще меньше — α-адренорецепторы.

Показан для проведения СЛР (IIЬ, А). При отсутствии или неэффективности других методов лечения может быть использован при брадикардии, угрожающей жизни.

При СЛР эпинефрин следует вводить по 1 мг внутривенно или внутрикостно. Высказывают мнение, что эффективность эпинефрина повышается, если его разводят в воде для инъекций.

Нежелательные явления. Наиболее опасны желудочковые аритмии и внутричерепные кровоизлияния.

Пути введения лекарственных средств

Для введения лекарственных средств при СЛР оптимально наличие катетера в крупной периферической вене, подключенного к системе для капельного вливания. Если катетер в периферическую вену поставить не удается, используют наружную яремную вену.

Если быстро обеспечить надежный доступ в вену невозможно, следует использовать внутрикостный доступ, который при наличии специального устройства легковыполним.

Лекарственные препараты при проведении СЛР вводят толчком (болюсом).

Эндотрахеальный путь введения в настоящее время не используют, так как при его применении отмечена выраженная вариабельность действия лекарственных средств.

Алгоритм действий при ВСС, приведенный ниже, составлен с учетом рекомендаций Европейского общества кардиологов (ESC) и Американской ассоциации сердца (АНА) последней (2010) редакции.

Диагностика

Отсутствие сознания и пульса на сонных артериях. Несколько позже — прекращение дыхания.

Основные направления дифференциальной диагностики. По данным ЭКГ в процессе проведения СЛР диагностируют:

■ фибрилляцию желудочков;

■ электрическую активность сердца без пульса;

■ асистолию.

Неотложная помощь:

1. При фибрилляции желудочков и возможности проведения дефибрилляции в первые 3 мин клинической смерти начинать с нанесения электрического разряда.

2. Начать проведение глубоких (5 см), частых (не менее 100 в минуту), непрерывных компрессий грудной клетки с соотношением продолжительности компрессии и декомпрессии 1:1.

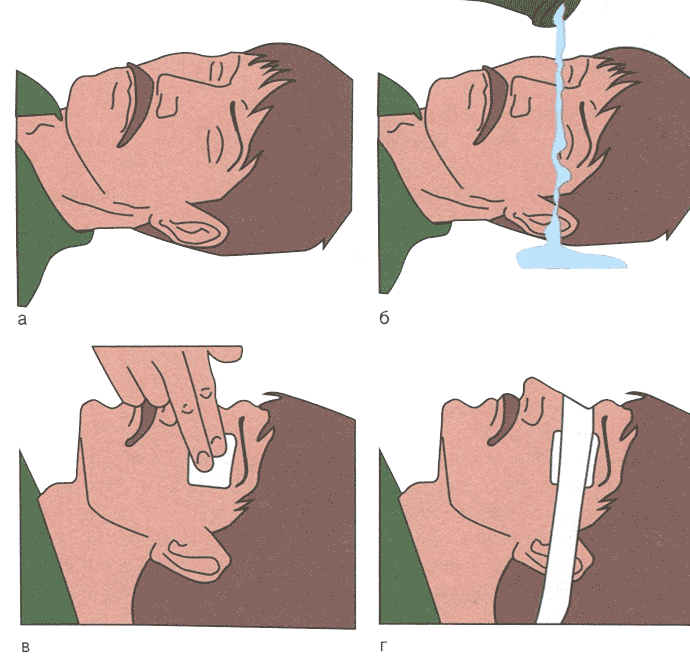

3. Основной метод ИВЛ — масочный (соотношение компрессий и дыхания у взрослых 30:2), обеспечить проходимость дыхательных путей (запрокинуть голову, выдвинуть вперед нижнюю челюсть, ввести воздуховод).

4. Как можно раньше — дефибрилляция (при монофазной форме импульса все разряды с энергией 360 Дж, при бифазной форме импульса первый разряд с энергией 120—200 Дж, последующие — 200 Дж) -> 2 мин компрессий грудной клетки и ИВЛ -> оценка результата:

■ при сохраняющейся фибрилляции желудочков — вторая дефибрилляция

2 мин компрессий грудной клетки и ИВЛ оценка результата;

■ при сохраняющейся фибрилляции желудочков — третья дефибрилляция -> 2 мин компрессий грудной клетки и ИВЛ -> оценка результата.

5. При фибрилляции желудочков, ЭАБП или асистолии, не прерывая компрессий грудной клетки, катетеризировать крупную периферическую вену и ввести 1 мг эпинефрина, продолжать инъекции эпинефрина в той же дозе каждые 3-5 мин до окончания СЛР.

6. При фибрилляции желудочков, не прерывая компрессий грудной клетки, болюсом ввести 300 мг амиодарона и провести четвертую дефибрилляцию -> 2 мин компрессий грудной клетки и ИВЛ -> оценка результата.

7. При сохраняющейся фибрилляции желудочков, не прерывая компрессий грудной клетки, болюсом ввести 150 мг амиодарона и нанести пятый электрический разряд -> 2 мин компрессий грудной клетки и ИВЛ -> оценка результата.

8. Пациентам с веретенообразной желудочковой тахикардией и возможной гипомагниемией (например, после приема диуретиков) показано внутривенное введение 2000 мг магния сульфата.

9. При асистолии или ЭАБП:

■ выполнить пункты 2, 3, 5;

■ проверить правильность подключения и работу аппаратуры;

■ попытаться определить и устранить причину асистолии или ЭАБП: гиповолемия — инфузионная терапия; гипоксия — гипервентиляция; ацидоз — гипервентиляция [натрия гидрокарбонат, при возможности контролировать кислотно-основное содержание (КОС)]; напряженный пневмоторакс — торакоцентез; тампонада сердца — перикардиоцентез; массивная ТЭЛА — тромболитическая терапия; учесть возможность наличия и коррекции гипер- или гипокалиемии, гипомагниемии, гипотермии, отравления; при асистолии — наружная чрескожная элекгрокардиостимуляция.

10. Мониторировать жизненно важные функции (кардиомонитор, пульсоксиметр, капнограф).

11. Госпитализировать после возможной стабилизации состояния; обеспечить проведение лечения (включая реанимационные мероприятия) во время транспортировки в полном объеме; предупредить персонал стационара; доставить пациента непосредственно в отделение реанимации и передать врачу-анестезиологу-реаниматологу.

12. Прекратить реанимационные мероприятия можно только в тех случаях, когда при использовании всех доступных методов отсутствуют признаки их эффективности в течение 30 мин. Следует иметь в виду, что начинать отсчет времени необходимо не от начала проведения СЛР, а с того момента, когда она перестала быть эффективной, т.е. через 30 мин полного отсутствия любой электрической активности сердца, полного отсутствия сознания и спонтанного дыхания.

Основные опасности и осложнения

■ При дефибрилляции:

- асистолия;

- продолжающаяся или рецидивирующая фибрилляция желудочков;

- ожог кожи.

■ При ИВЛ:

переполнение желудка воздухом;

- регургитация;

- аспирация желудочного содержимого.

■ При интубации трахеи:

- ларинго- и бронхоспазм;

- регургитация;

- повреждение слизистых оболочек, зубов, пищевода.

■ При компрессиях грудной клетки:

- переломы ребер, грудины;

- повреждение легких;

- пневмоторакс.

■ Дыхательный и метаболический ацидоз.

■ Гипоксическая кома.

Примечания. Начинать реанимационные мероприятия с прекардиального удара целесообразно только в самом начале (в первые 10 с) клинической смерти, при невозможности своевременного нанесения электрического разряда.

Лекарственные средства вводить в крупную периферигескую вену.

При отсутствии доступа в вену использовать внутрикостный доступ.

Эндотрахеальный путь введения препаратов не используют.

При оформлении медицинской документации (карты вызова СМП, карты амбулаторного или стационарного больного и др.) реанимационное пособие необходимо описывать подробно, с указанием точного времени выполнения каждой манипуляции и ее результата.

Перспективна методика минимально прерываемой СЛР (Minimally Interrupted Cardiac Resuscitation), но пока она не является общепринятой.

Ошибки при проведении СЛР

При осуществлении реанимационных мероприятий велика цена любых тактических или технических ошибок, наиболее типичные из них следующие.

1. Задержка с началом СЛР, потеря времени на второстепенные диагностические, организационные и лечебные процедуры.

2. Отсутствие единого руководителя, присутствие посторонних лиц.

3. Неправильная техника проведения компрессий грудной клетки, недостаточная частота (<100 в минуту) и недостаточная глубина (<5 см) компрессий.

4. Начало реанимационных мероприятий с ИВЛ.

5. Перерывы в компрессиях грудной клетки, превышающие 10 с.

6. Неправильная техника ИВЛ: не обеспечены проходимость дыхательных путей, герметичность при вдувании воздуха, продолжительное (>1 с) вдувание воздуха.

7. Перерывы во введении эпинефрина, превышающие 5 мин.

8. Отсутствие постоянного контроля за эффективностью компрессий грудной клетки и ИВЛ.

9. Задержка с нанесением электрического разряда, неправильно выбранная энергия разряда (использование разрядов недостаточной энергии при устойчивой к лечению фибрилляции желудочков).

10. Несоблюдение рекомендуемых соотношений между компрессиями и вдуванием воздуха (30:2) при синхронной ИВЛ.

11. Применение лидокаина, а не амиодарона при фибрилляции желудочков, резистентной к электрическому разряду.

12. Преждевременное прекращение реанимационных мероприятий.

13. Ослабление контроля за состоянием пациента после восстановления кровообращения.

Международные классы и уровни доказательности для представленных методик и лекарственных средств, применяемых в протоколе проведения СЛР при ВСС

■ Начало СЛР при ВСС с компрессий грудной клетки — класс IIb.

■ Основная методика ИВЛ при ВСС — масочная — класс IIа.

■ Соотношение компрессий и вентиляции у взрослых — 30:2 — класс IIЬ.

■ Амиодарон — IIЬ, А.

■ Атропин при брадикардии — IIа, В.

■ Лидокаин — IIЬ, В.

■ Эпинефрин — IIЬ, А.

Оказание скорой медицинской помощи на госпитальном этапе в стационарном отделении скорой медицинской помощи

После проведения СЛР пациентов следует доставлять непосредственно в отделение реанимации, минуя приемное отделение или СтОСМП, и из рук в руки передавать врачу-анестезиологу-реаниматологу.

В ближайший постреанимационный период в первую очередь необходимо сохранить надежный венозный доступ, обеспечить постоянное кардиомониторное и визуальное наблюдение, а также готовность к повторному проведению реанимационных мероприятий в полном объеме.

Книга "Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации"

Авторы: С. Ф. Багненко, С. С. Петрикова, И. П. Миннуллина, А. Г. Мирошниченко

Многочисленные отзывы, поступившие от специалистов здравоохранения после выхода в свет национального руководства по скорой медицинской помощи (2015), свидетельствуют о востребованности и практической значимости этой работы. Прошедшие годы были наполнены существенными изменениями законодательства в сфере здравоохранения, отражающими развитие общества, а также событиями, поставившими перед службой скорой медицинской помощи новые задачи.

Предлагаемое читателю второе издание национального руководства по скорой медицинской помощи содержит актуальную информацию, основанную как на практическом опыте авторов, так и на публикациях, включающих результаты научных исследований в области неотложной медицины, в том числе в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. В издании отражен опыт работы специалистов экстренной медицины в зоне специальной военной операции.

Структура руководства включает разделы, посвященные организационным и экономическим аспектам практической деятельности специалистов догоспитального и стационарного этапов скорой медицинской помощи. Данное обстоятельство обусловлено введением в законодательство норм, качественно меняющих систему функционирования скорой медицинской помощи. Частные вопросы неотложной медицины представлены по единому плану и включают сведения об этиологии, патогенезе, схемах медикаментозной терапии и лечебных мероприятий.

Издание предназначено врачам и фельдшерам скорой медицинской помощи, специалистам по медицине катастроф, ординаторам клинических специальностей, студентам старших курсов медицинских вузов и колледжей, углубленно изучающим вопросы оказания экстренной медицинской помощи, а также организаторам и руководителям здравоохранения, врачам других клинических специальностей, по роду трудовых функций оказывающим скорую медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах.

Содержание книги "Скорая медицинская помощь. Клинические рекомендации" - С. Ф. Багненко, С. С. Петрикова, И. П. Миннуллина, А. Г. Мирошниченко

Глава 1. Организация и современное состояние скорой медицинской помощи в Российской Федерации

1.1. История возникновения и развития скорой медицинской помощи

1.2. Основные понятия, термины и определения, использующиеся в практике скорой медицинской помощи

1.3. Современное состояние и перспективы развития службы скорой медицинской помощи в субъектах Российской Федерации

1.4. Организация догоспитального этапа скорой медицинской помощи и режимы его функционирования

1.5. Организация работы стационарного периода оказания скорой медицинской помощи

1.6. Медицинское право и правовое регулирование деятельности службы скорой медицинской помощи

1.7. Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи

1.8. Кадровое обеспечение службы скорой медицинской помощи

1.9. Непрерывное медицинское образование и допуск к профессиональной деятельности специалистов скорой медицинской помощи

1.10. Телемедицинские технологии в системе оказания скорой медицинской помощи

1.11. Менеджмент качества в деятельности службы скорой медицинской помощи

1.12. Организация специальных методов диагностики и лечения на стационарном этапе скорой медицинской помощи

1.13. Скорая медицинская помощь и медицина катастроф. Взаимодействие служб при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

1.14. Первая помощь

1.15. Медицинская эвакуация при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

1.16. Общие вопросы обезболивания в догоспитальном периоде скорой медицинской помощи

1.17. Особенности повреждений в условиях современных военных конфликтов. Понятие и основные принципы тактической медицины

Глава 2. Базовая и расширенная сердечно-легочная реанимация

2.1. Клиническая смерть

2.2. Базовая сердечно-легочная реанимация

2.3. Закрытый массаж сердца

2.4. Искусственная вентиляция легких

2.5. Алгоритм проведения расширенной сердечно-легочной реанимации взрослых

2.6. Сердечно-легочная и церебральная реанимация в особых ситуациях

Глава 3. Неотложные состояния при заболеваниях сердечно-сосудистой системы

3.1. Оказание скорой медицинской помощи в стационарных условиях при внезапной сердечной смерти, развившейся вне медицинской организации

3.2. Стенокардия

3.3. Острый коронарный синдром

3.4. Острая сердечная недостаточность

3.5. Кардиогенный шок

3.6. Острые нарушения сердечного ритма и проводимости

3.7. Неотложные состояния при артериальной гипертензии

3.8. Острый венозный тромбоз

3.9. Острая ишемия конечностей

3.10. Тромбоэмболии

3.11. Осложненная аневризма брюшной аорты

3.12. Расслоение аорты

3.13. Тромболитическая терапия в практике скорой медицинской помощи

Глава 4. Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания

4.1. Острая дыхательная недостаточность

4.2. Внебольничные пневмонии

4.3. Обострение бронхиальной астмы

4.5. Легочное кровотечение

Глава 5. Неотложные состояния при заболеваниях нервной системы

5.1. Острые нарушения мозгового кровообращения

5.2. Комы

5.3. Эпилептический припадок, эпилептический статус

5.4. Головная боль

5.5. Вертеброгенный болевой синдром

5.6. Обморок

5.7. Вегетативные кризы

5.8. Менингит

5.9. Энцефалиты и менингоэнцефалиты

Глава 6. Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости

6.1. Острая абдоминальная боль

6.2. Острый аппендицит

6.3. Острый холецистит

6.4. Острый панкреатит

6.5. Желудочно-кишечные кровотечения

6.6. Острая кишечная непроходимость

6.7. Ущемленные наружные грыжи живота

6.8. Перфорация хронических язв желудка и двенадцатиперстной кишки

Глава 7. Неотложные состояния при заболеваниях мочевыделительной системы

7.1. Острый пиелонефрит

7.2. Острая задержка мочеиспускания

7.3. Анурия

7.4. Почечная колика

7.5. Гематурия

7.6. Баланопостит

7.7. Парафимоз

7.8. Приапизм

Глава 8. Неотложная помощь в офтальмологии

8.1. Эндофтальмит и панофтальмит

8.2. Воспаление слезных органов

8.3. Флегмона орбиты

8.4. Абсцесс века

8.5. Повреждения органа зрения

8.6. Острые сосудистые заболевания сетчатки и зрительного нерва

8.7. Острый приступ глаукомы

Глава 9. Неотложные состояния в оториноларингологии

9.1. Болезнь Меньера

9.2. Острая нейросенсорная тугоухость

9.3. Острый стеноз гортани

9.4. Острый ларингит

9.5. Острый синусит

9.6. Острый средний отит

9.7. Паратонзиллит

9.8. Ретрофарингеальный абсцесс

9.9. Парафарингеальный абсцесс

9.10. Носовое кровотечение

Глава 10. Неотложные состояния в стоматологии

10.1. Острый болевой синдром челюстно-лицевой области

10.2. Кровотечение из лунки зуба и ран полости рта

10.3. Инфекционно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области

Глава 11. Неотложные состояния при инфекционных болезнях

11.1. Лихорадка инфекционного генеза

11.2. Синдром желтухи инфекционного генеза

11.3. Синдром диареи инфекционного генеза

Глава 12. Острые аллергические заболевания

12.1. Аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, крапивница, отек Квинке

12.2. Анафилактический шок

Глава 13. Неотложные состояния при травмах

13.1. Особенности организации медицинской помощи при травмах. Система травмоцентров

13.2. Сочетанные, множественные и сопровождающиеся шоком изолированные травмы

13.3. Протокол приема пострадавшего в стационаре

13.4. Травматический шок

13.5. Геморрагический шок

13.6. Черепно-мозговая травма

13.7. Травма позвоночника и спинного мозга

13.8. Ожоги, ингаляционная травма, электротравма, холодовая травма

13.9. Термомеханическая травма

13.10. Синдром длительного сдавления

13.11. Утопление

13.12. Инородные тела дыхательных путей

13.13. Химические ожоги верхних отделов желудочно-кишечного тракта

13.14. Травматическая асфиксия

13.15. Странгуляционная асфиксия

13.16. Огнестрельная травма

13.17. Взрывные поражения

13.18. Травма шеи

13.19. Повреждения опорно-двигательного аппарата

13.20. Повреждения груди

13.21. Повреждения живота

13.22. Повреждения кровеносных сосудов

13.23. Эндоваскулярные методы лечения при острых кровотечениях и травмах

13.24. Повреждения периферических нервов

13.25. Повреждения мочеполовых органов

13.26. Повреждения половых органов у женщин

13.27. Повреждения челюстно-лицевой области

Глава 14. Неотложные состояния в психиатрии и наркологии — психические расстройства и расстройства поведения

14.1. Общие положения

14.2. Правовое регулирование

14.3. Обеспечение безопасности

14.4. Психические расстройства, требующие оказания скорой медицинской помощи

14.5. Оказание скорой медицинской помощи

Глава 15. Острые отравления

15.1. Общие положения

15.2. Антидотная терапия при лечении острых отравлений

15.3. Клиническая картина и лечение острых отравлений спиртами в догоспитальном периоде

15.4. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях органическими

растворителями, галогенпроизводными алифатическими и ароматическими углеводородами

15.5. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях антибиотиками системного действия

15.6. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях гормонами, их синтетическими заменителями и антагонистами

15.7. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях неопиоидными аналгезирующими, жаропонижающими и противоревматическими средствами

15.8. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях метилксантинами

15.9. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях препаратами, действующими преимущественно на сердечно-сосудистую систему

15.10. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях диуретиками

15.11. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях металлами

15.12. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами)

15.13. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях

противосудорожными, седативными, снотворными и противопаркинсоническими средствами, психотропными средствами, не классифицированными в других рубриках

15.14. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при токсическом действии разъедающих веществ

15.15. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при токсическом действии окиси углерода

15.16. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях фосфорорганическими соединениями

15.17. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях ядом змей (гадюки)

15.18. Клиническая картина и лечение в догоспитальном периоде при острых отравлениях ядовитыми грибами

15.19. Оказание скорой медицинской помощи при острых отравлениях этанолом на стационарном этапе

15.20. Наиболее часто встречающиеся ошибки при лечении острых отравлений в догоспитальном периоде и на стационарном этапе скорой медицинской помощи

Глава 16. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии

16.1. Маточные кровотечения, не связанные с беременностью

16.2. Кровотечения при травмах половых органов

16.3. Акушерские кровотечения

16.4. «Острый живот» в гинекологической практике

16.5. Токсикозы и гестозы беременных

16.6. Роды

16.7. Реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты для предотвращения и остановки послеродовых кровотечений

Глава 17. Неотложные состояния в педиатрии

17.1. Принципы оказания скорой медицинской помощи детям. Особенности тактики и соблюдения правил личной безопасности при оказании скорой медицинской помощи

17.2. Синдром внезапной смерти младенцев. Особенности проведения сердечно-легочной реанимации у детей грудного возраста

17.3. Неотложная помощь при основных патологических состояниях у детей

17.4. Неотложные состояния при сахарном диабете

17.5. Неотложная помощь при экстремальных состояниях у детей

17.6. Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях

17.7. Острые (хирургические) заболевания органов брюшной полости у детей

Глава 18. Клинические аспекты применения метода гипербарической оксигенации в многопрофильном стационаре скорой медицинской помощи

18.1. Возможности метода гипербарической оксигенации в клинической практике на стационарном этапе скорой медицинской помощи

18.2. Клинические аспекты применения гипербарической оксигенации на стационарном этапе скорой медицинской помощи при лечении огнестрельных и взрывных ранений

18.3. Возможности гипербарической оксигенации при лечении профессиональных заболеваний водолазов и аквалангистов-любителей (дайверов)