Анемии беременных. Лечение с помощью озонотерапии. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Анемии беременных. Лечение с помощью озонотерапии" (отрывок из книги "Технологии озонотерапии в акушерстве и гинекологии" - Г. О. Гречканев)

Озонотерапия анемии беременных

За последние годы проблема железодефицитной анемии (ЖДА) при беременности стала актуальнейшей в акушерстве ввиду высокой частоты этого осложнения. По данным ВОЗ, частота ЖДА при беременности составляет 35-69%. Женщины с ЖДА относятся к группе высокого риска по развитию осложнений беременности, родов и послеродового периода (Джаманаева К. Б., 1985; Жиленко М. И., 1987; Лызиков Н. Ф., 1989; Джаббарова Ю. К., 1990; Атаджанов Т. В., 1992; Hadnagy Gs., 1984; Jacobs A., 1994; Heinrich H.C., 1995).

Известно, что во время гестации идет перераспределение железа в пользу растущего плода, что ведет к истощению запасов этого элемента в организме матери (Бабаянц А. Р., 1987). Вначале исчерпывается депо железа, затем функциональное и в последнюю очередь железо в гемоглобине (Идельсон Л. И., 1981; Nichikimi М., 1985). Таким образом, состояние скрытой сидеропении в III триместре отмечается почти в 100% случаев даже при физиологическом течении беременности (Hadnagy Gs., 1984).

Параллельно снижению феррокинетических показателей при ЖДА наблюдается активация процессов липопероксидации в эритроцитарных мембранах и разбалансировка эволюционно отлаженного взаимодействия между ПОЛ и АОСЗ (Бабаянц А. Р., 1987; Агамова Е. Е., 1991). Снижается концентрация общего бел ка сыворотки крови, особенно за счет альбуминов. Изменяется энергетический обмен, прогрессирует метаболический ацидоз (Узакова У. Д., 1985); вследствие нарушения в транспорте кислорода еще более активизируются процессы липопероксидации, нарушается маточно-плацентарный кровоток. Истощается трофическая и секреторная функция плаценты (Гайструк А. Н., 1986), что при отсутствии своевременной коррекции грозит развитием на фоне ЖДА фетоплацентарной недостаточности и одного из наиболее ранних проявлений — синдрома задержки развития плода (Кадырова А. А., 1983; Keller Е., 1992).

Традиционные средства лечения ЖДА требуют длительного применения и малоэффективны, поэтому задачей акушерства на настоящий момент является поиск новых методов терапии анемии при беременности. Важно не только насытить организм ионами железа, но и предотвратить перекисную деструкцию мембраны эритроцита — только тогда клетка будет выполнять свою функцию на должном уровне и снабжение тканей и органов кислородом станет достаточным, что позволит избежать патологических последствий гемической гипоксии.

Предполагалось, что патогенетически обоснованным в лечении ЖДА может стать применение медицинского озона. В эксперименте in vitro установлена оптимальная терапевтическая концентрация озона для коррекции ЖДА 400 мкг озона на 1 литр озонокислородной смеси как положительно воздействующая на систему ПОЛ АОСЗ.

В клинических условиях были обследованы в динамике 120 беременных с ЖДА. В основной группе (85 беременных) в комплекс лечебных мероприятий в качестве средства коррекции метаболических нарушений был включен озон. Озонированный физиологический раствор NaCl получали путем пропускания через флакон со стерильным 0,9% раствором хлористого натрия озонокислородной смеси с концентрацией озона 400 мкг/л смеси. Внутривенные капельные инфузии данного раствора в объеме 400 мл проводились ежедневно курсом 5 процедур. В контрольной группе (35 женщин) терапия анемии была традиционной. Беременные обеих групп также получали терапию фоновых или сопутствующих анемии заболеваний по рекомендации М. М. Шехтмана (1982, 1887).

В 100% наблюдений у женщин обеих групп была установлена железодефицитная анемия. Анемия 1-й степени тяжести выявлена у 59% пациенток в основной группе и у 57% — в контроле. Анемией 2-й степени, согласно классификации Л. И. Идельсона (1981), страдали 41 и 43% больных соответственно. Тяжелых степеней анемии не наблюдалось. Первичная, эссенциальная анемия, отмечена у 52,9% женщин в основной группе и у 51,4% — в контрольной. У 47% беременных в основной группе и 48,5% в контроле установлена инфект-анемия. Срок гестации, в который ЖДА встречалась с наибольшей частотой, составил 26-27 нед, что согласуется с результатами работ других исследователей (Казакова Л.М., 1993; Hadnagy G., 1984).

Влияние озонотерапии на показатели красной крови у беременных с ЖДА. Анализируя показатели красной крови, установили снижение содержания ферритина, коэффициента насыщения трансферрина железом, среднего содержания гемоглобина в одном эритроците пропорционально тяжести малокровия. Полученные данные соответствуют представленным в литературе другими учеными (Идельсон Л. И., 1981; Митерев Ю. Г., 1986; Nichikimi М., 1985), которые указывают, что эти показатели по сравнению с другими показателями гемограммы (гемоглобин, железо сыворотки крови, ЦП) более тонко реагируют на изменения содержания железа в организме беременной.

Была установлена зависимость лабораторных показателей от этиологического фактора анемии, что позволило провести патогенетически обоснованное лечение. На основании полученных результатов выделены три патогенетические группы ЖДА.

К первой отнесли беременных с эссенциальной анемией, у которых была повышена общая железосвязывающая способность сыворотки крови (ОЖСССК), снижены ферритин, коэффициент насыщения трансферрина железом, среднее содержание гемоглобина в одном эритроците, железо сыворотки крови, гемоглобин.

Во вторую патогенетическую группу включены женщины с частыми простудными заболеваниями в анамнезе и незначительным повышением ОЖСССК, снижением ферритина, коэффициента насыщения трансферрина железом, среднего содержания гемоглобина в одном эритроците, гемоглобина при неизменном или несколько сниженном показателе железа сыворотки крови.

Третью патогенетическую группу составили женщины, имеющие в анамнезе или перенесшие во время настоящей беременности длительно текущий воспалительный процесс, у них ОЖСССК и сывороточное железо были нормальными при сниженном содержании ферритина, гемоглобина в одном эритроците, коэффициента насыщения железом трансферрина и гемоглобина.

В процессе комплексной терапии ЖДА уровень гематологических показателей достоверно повышался как в основной, так и в контрольной группе.

После озонотерапии содержание гемоглобина возрастало достоверно больше (на 27%), особенно при эссенциальной анемии 1-й степени тяжести. При инфркт-анемии в основной группе гемоглобин увеличивался достоверно меньше, чем в случае с эссенциальной ЖДА, но достоверно выше, чем при той же патологии в контроле (вероятно, при инфект-анемии для повышения уровня гемоглобина требуется не только ускорение метаболизма железа и повышение стабильности эритроцитарной мембраны, но и санация инфекционного очага).

Полученные нами данные согласуются с литературными. Так, изменение уровня гемоглобина на фоне озонотерапии отмечал Н. Wolf (1969, 1977), который в процессе большой аутогемотерапии с озоном добился повышения концентрации гемоглобина у больных с бронхиальной астмой. Подобные результаты были получены и другими авторами (Mittler S., 1957; Rilling S., 1985). Известно, что «эритроцитарный механизм» действия озона состоит в повышении эластичности эритроцитов вследствие разрыхления озоном их клеточной оболочки, лучшей текучести клеток крови, активации ферментных систем эритроцита (WolfH., 1977; Viebahn R., 1985).

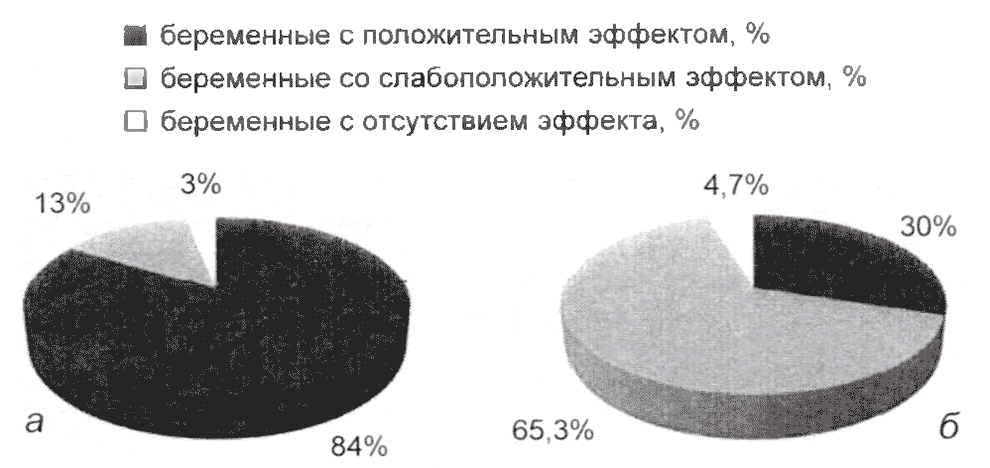

Рис. 11. Влияние озонотерапии (а) и традиционного лечения (б) на гематологические показатели у беременных с ЖДА

Под влиянием комплексной терапии ЖДА положительная динамика гематологических показателей отмечена у 84% в основной группе и у 30% в контроле (рис. 11).

В основной группе после лечения показатели ферритина, ОЖСССК, коэффициента насыщения трансферрина железом были достоверно ближе к норме, чем в контроле. Слабоположительный (временный эффект) установлен в контрольной группе у 65,3% женщин и в основной — у 13%. Отсутствие эффекта отмечено у 4,7% в контрольной группе и у 3% — в основной. Менее эффективным лечение было у женщин с инфект-анемией, где ферропрепараты, по данным литературы, практически не оказывают лечебного воздействия, а использование озона должно быть более длительным, чтобы ликвидировать очаг воспаления и добиться реутилизации находящегося в нем железа.

Следовательно, озонотерапия благотворно влияет на картину красной крови, особенно при эссенциальной анемии, позволяя не только достоверно повысить уровень гемоглобина, но и насытить железом депо. В целом озонотерапия позволяет в 1,63 раза сократить сроки лечения ЖДА.

Влияние озонотерапии на показатели протеинограммы у беременных с ЖДА. Известно, что при ЖДА у беременных в патологический процесс вовлекаются ткани и органы, синтезирующие протеины. В связи с этим мы проанализировали динамику протеинограммы у 85 беременных в основной и у 35 — контрольной группы с интервалом в 1 нед.

Было установлено, что концентрация общего белка у женщин с анемией 2-й степени в обеих группах была достоверно ниже нормы, что согласуется с данными литературы (Алиева М.М., 1988). В обеих группах наблюдались диспротеинемия, гипоальбуминемия пропорционально тяжести малокровия.

Под влиянием комплексной терапии ЖДА отмечено достоверно, большее возрастание уровня общего белка в основной группе, чем в контроле. Полученные нами данные нашли подтверждение в работах О.Е. Колесовой (1992), подобное явление объясняют стимуляцией озоном синтеза альбумина в печени. В основной группе концентрация альбумина после терапии ЖДА была на 36% больше (р<0,05), чем в контрольной. Содержание в основной группе с^-глобулинов возрастало достоверно больше, чем в контрольной (на 22%), а а2 глобулинов, напротив, снижалось, что совпадает с данными С.П. Перетягина (1991).

Влияние озонотерапии на КЩР у беременных с ЖДА. Известно, что даже физиологическая гестация сопровождается компенсированным метаболическим ацидозом на фоне респираторного алкалоза, развившегося вследствие стимулирующего влияния прогестерона на дыхательный центр (Бахадырова Н. А., 1988; Gerrken R.G., 1982). При осложненной беременности ацидотические сдвиги становятся еще более явными: в крови лавинообразно нарастает количество недоокисленных продуктов углеводного обмена (Атаджанов Т. В., 1992; Бурлев В. А., 1992).

Так как гемическая гипоксия по своему повреждающему воздействию на организм плода занимает одно из ведущих мест, то для оценки выраженности гипоксических изменений в крови мы исследовали КЩР у 20 человек основной группы, 20 — контрольной и у 25 женщин с физиологическим течением гестации. Анализировались следующие показатели КЩР: pH крови; рСО2 - парциальное напряжение углекислого газа; ВВ — буферные основания; АВ — истинный гидрокарбонат; NBB — стандартный гидрокарбонат, BE — избыток или дефицит оснований — точная мера метаболического ацидоза или алкалоза.

Было установлено резкое снижение кислородной насыщенности артериальной крови при ЖДА в 31 - 36 нед беременности. Характерной особенностью КЩР у женщин с ЖДА являлась гипокапния и дефицит оснований. Нами установлен коэффициент положительной корреляции между уровнем гемоглобина и BE (г=0,31).

Выяснилось, что озонотерапия оказывает антиацидотический эффект, обладая ощелачивающим действием на кровь, и позволяет повысить величину ее активной реакции на 2%, снижает дефицит оснований на 15%. Об уменьшении дефицита оснований в ответ на озон свидетельствуют работы С. П. Перетягина (1991), отметившего, что при контакте озона с кровью наблюдается максимальное насыщение ее кислородом, и она может поглощать в 2-10 раз больше кислорода, чем при обычных условиях. Таким образом, озонотерапия ведет к однонаправленным изменениям КЩР, обусловленным суммарным эффектом взаимодействия озона с буферными системами крови, 42% из которых составляет белковая. Выявленное увеличение содержание белка на фоне озонотерапии, по-видимому, способствует ощелачиванию крови.

Влияние озонотерапии на систему «ПОЛ-АОСЗ» у беременных с ЖДА. Исследование процессов ПОЛ и АОСЗ при железодефицитной анемии представлено в мировой литературе единичными публикациями. Так, Е. Е. Агамова (1991) впервые сделала вывод о роли пролонгированной активации процессов липопероксидации в патогенезе ЖДА. Повышенная при беременности активность ПОЛ (Бабаянц А. Р., 1987), по-видимому, ингибирует образование гемоглобина, что наряду с другими факторами ведет к железодефицитной анемии. В связи с этим мы детально исследовали активность ПОЛ и состояние АОСЗ у беременных с данной патологией.

Было установлено наличие положительной корреляции между степенью снижения феррокинетических показателей и активностью свободнорадикальных реакций. В группе контроля, где основным в лечении было использование железосодержащих лекарственных веществ, наблюдалось достоверное возрастание концентрации продуктов ПОЛ — как первичных, так и конечных. Подобная динамика связана, вероятно (Yangjach N. Y., 1977), с тем, что поступающее в организм железо восстанавливается, а это способствует образованию свободных радикалов, гидроперекисей. Полагают (Агамова Е. Е., 1991), что ионы двухвалентного железа являются мощными катализаторами ПОЛ и назначение их оправдано лишь совместно с высокими дозами метаболических препаратов. Таким образом, применение традиционных методов терапии ЖДА не позволило привести уровни продуктов ПОЛ к норме, они остались повышенными в среднем в 1,5 раза.

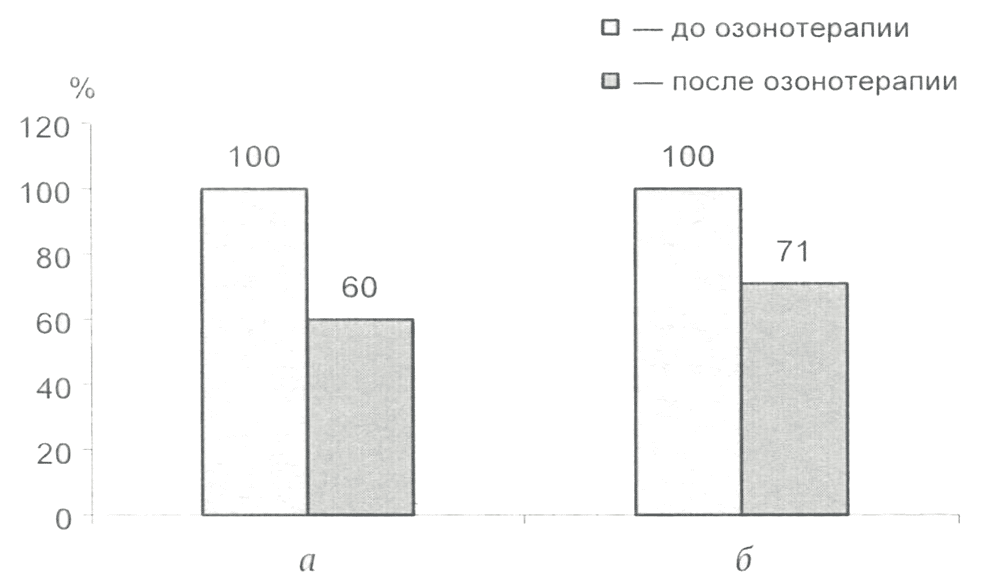

После озонотерапии уровень ДК у пациенток с ЖДА, напротив, достоверно снижался в среднем на 40%, а ОШ — на 29% (рис. 12), что говорит о наличии резервных мощностей АОСЗ.

Очевидно, что важный вклад в суммарную антиокислительную активность вносит и нормализация уровня альбумина в крови (Конторщикова К. Н.. 1992).

Таким образом, озонотерапия способствует восстановлению баланса между ПОЛ и АОСЗ, предотвращает каталитический эффект больших доз двухвалентного железа, нормализует проницаемость эритроцитарных мембран, разрывая тем самым ведущее звено патогенеза ЖДА.

Рис. 12. Воздействие озонотерапии на уровень продуктов ПОЛ у беременных с ЖДА: а — ДК; б — ОШ

Влияние озонотерапии на гормонопродуцирующую функцию ФПК у беременных с ЖДА. Учитывая важную роль гормонов ФПК в обеспечении нормального течения беременности, определяли содержание в крови эстриола (Е3), плацентарного лактогена (ПЛ), пролактина (ПРЛ), прогестерона, кортизола в динамике с интервалом 7-10 дней с 28 нед беременности до родов параллельно исследованиям ПОЛ и АОСЗ.

При анемии 1-й степени было отмечено относительное компенсаторное увеличение содержания Е3, что свидетельствует о напряжении компенсаторно-приспособительных реакций ФПК. Повышенные уровни Е3 способствуют иммунодепрессивному подавлению эритропоэза (Herrera Е., 1987), что является патогномоничным симптомом анемии 1-й степени. По мере нарастания железодефицита ввиду истощения секреторной активности плаценты концентрация Е3 снижается. Особенно значительное снижение (на 44%) было отмечено при развитии на фоне ЖДА синдрома задержки внутриутробного развития плода.

Под влиянием озонотерапии содержание Е3 достигает у большинства пациенток с ЖДА 1-й степени нормальных для данного срока значений. Первоначально повышенные его уровни нормализовались, что, очевидно, связано с использованием Е3 в процессе антиоксидантной защиты, активируемой озоном. В ответ на традиционную терапию подобных изменений не зарегистрировано ввиду подавления АОСЗ продуктами перекисного окисления липидов.

При анемии 2-й степени в основной группе количество Е3 возрастало, средний недельный прирост был на 33% выше, чем в контрольной группе (р<0,05). В целом уровень эстриола при ЖДА возрос у 98% беременных, в среднем на 21%. Можно предположить, что стимулирующее воздействие озонотерапии на секрецию плацентой эстрогенов так же усиливает АОСЗ, так как они являются составляющими ее элементами (Абрамова Ж. И., 1985).

Одновременно в основной группе отмечено увеличение прогестерона после терапии на 53,4%, в контроле — на 37,8%. Повышение секреции прогестерона в ответ на озон связано, очевидно, со способностью этого вещества интенсифицировать обмен холестерина. Снижение количества холестерина в крови на фоне озонотерапии (Левин Г.С., 1982) обусловлено использованием в его синтезе стероидов, в частности прогестерона. Средний недельный прирост этого гормона в основной группе был выше, чем в контроле, на 18%. Соотношение «прогестерона/эстриол» в основной группе нормализовалось у 87% беременных, в контроле — у 29,4%. По-видимому, восстанавливая нормальный баланс прогестерона и эстриола, озонотерапия способствует продлению гестации до оптимального срока родоразрешения.

Под влиянием комплексной терапии ЖДА достоверно возрастало исходно сниженное содержание плацентарного лактогена в основной группе в среднем на 31,2%, в контроле — на 6,3%. Отсутствие прироста ПЛ у большей части беременных контрольной группы мы расценили как свидетельство углубления фетоплацентарной недостаточности, что согласуется с данными литературы (Городков В. Н., 1985). Выраженное влияние озона на секрецию ПЛ, видимо, обусловлено, тесной связью между состоянием плаценты и продукцией этого гормона. Озон, обладая вазодилатирующим эффектом на систему периферического кровотока, способствует восстановлению маточно-плацентарной перфузии и секреции ПЛ плацентой.

Влияние озонотерапии на маточно-плацентарный кровоток у беременных с ЖДА. При ЖДА в той или иной степени нарушен маточно-плацентарно-плодовый кровоток, поэтому представляет интерес пренатальное исследование состояния гемодинамики с использованием неинвазивных методов диагностики нарушений маточно-плацентарно-плодового кровотока.

Допплерометрическое исследование проведено у 17 беременных основной группы и у 13 — в контроле. Оценивались кривые скоростей кровотока в маточных артериях, артерии пуповины, нисходящем отделе грудной части аорты с расчетом систолодиастолического соотношения (СДО), индекса резистентности (ИР) и пульсационного индекса (ПИ). Обследованные беременные относились к группе высокого риска по развитию фетоплацентарной недостаточности.

По данным литературы (Охапкин М. Б., 1991; Савченко И. Ю., 1991), о нарушении маточно-плацентарного кровотока свидетельствует увеличение СДО более 2,4 и ИР — более 0,58. При допплерометрии подобные нарушения были диагностированы в 27,6% случаев в основной группе и в 28% — в группе контроля.

Состояние плодово-плацентарной гемодинамики мы оценивали по характеру кривых скоростей кровотока в артерии пуповины и аорте плода. В артерии пуповины на протяжении III триместра происходило достоверное снижение показателей сосудистого сопротивления (снижались СДО, ИР). Изолированного нарушения кровообращения в артерии пуповины мы не наблюдали.

У беременных на фоне озонотерапии нарушения маточно-плацентарного кровотока не прогрессировали и были полностью корригированы. Терапия в группе контроля позволила устранить нарушения маточно-плацентарного кровотока лишь у каждой третьей пациентки. У большинства женщин контрольной группы (9 человек), имевших нарушения маточно-плацентарного кровотока, беременность завершилась преждевременными родами в 37 нед, дети родились с ЗРП 1-й и 2-й степени тяжести.

Клиническая эффективность озонотерапии у беременных с ЖДА. В целом родами в срок завершилась беременность у 97,6% женщин в основной группе и у 82,8% в контроле.

Частота преждевременного излитая околоплодных вод в основной группе составила 6,3%, в контрольной — 25%. Слабость родовой деятельности также развивалась достоверно реже у женщин, прошедших курс озонотерапии ЖДА. Гипотоническое кровотечение в раннем послеродовом периоде отмечено у 2’35% родильниц в основной группе и у 11,42% в группе контроля. Частота послеродовых инфекционных заболеваний в основной группе составила 1% по сравнению с 11,4% в контроле.

У 120 беременных обеих групп родился 121 живой ребенок, в одном случае роды произошли бихориальной биамниотической двойней. Перинатальных потерь не наблюдалось. Оценка по шкале Апгар, как и средняя масса новорожденных, в основной группе была достоверно выше, чем в контроле, и составила 3592±624 г. Больший вес новорожденных в основной группе обусловлен оптимизацией трофической функции плаценты и обеспеченности организма пластическим материалом — белком — под влиянием озона. Озонотерапия позволила снизить частоту ЗРП в 2,47 раза. В клинической картине раннего неонатального периода у новорожденных от матерей контрольной группы достоверно чаще отмечались симптомы, свидетельствующие о нарушении постнатальной адаптации — 18% по сравнению с 1,3% в основной группе.

Из катамнеза детей первого года жизни было установлено, что в основной группе частота неврологических осложнений не отличалась от таковой в популяции новорожденных от здоровых матерей. Это свидетельствует о благоприятном влиянии озонотерапии на нервную систему плода. Нервно-психическое развитие детей основной группы соответствовало возрасту. Становление статических и моторных функций происходило в обычные сроки. У 15% детей группы контроля, напротив, выявлены нарушения в неврологическом статусе с преобладанием функциональных изменений со стороны нервной системы.

Озонотерапия является недорогим, эффективным, патогенетически обоснованным средством лечения железодефицитной анемии и профилактики фетоплацентарной недостаточности, значительно превосходящим по результативности традиционные методы.

Вы читали отрывок из книги "Технологии озонотерапии в акушерстве и гинекологии" - Г. О. Гречканев

Купить книгу "Технологии озонотерапии в акушерстве и гинекологии" - Г. О. Гречканев

Книга "Технологии озонотерапии в акушерстве и гинекологии"

Авторы: Г. О. Гречканев

В книге подробно изложены биологические и лечебные свойства озона, дано патофизиологическое обоснование его применения в акушерско-гинекологической практике. Обобщен многолетний (в том числе собственный) опыт экспериментальных и клинических исследований в данной области. Детально описываются методики озонотерапии при наиболее актуальных акушерских осложнениях и гинекологических заболеваниях, даются рекомендации по техническому обеспечению лечебного процесса.

Издание рассчитано на акушеров-гинекологов и озонотерапевтов.

Купить книгу "Технологии озонотерапии в акушерстве и гинекологии" - Г. О. Гречканев

Содержание книги "Технологии озонотерапии в акушерстве и гинекологии" - Г. О. Гречканев

Глава I. Озон и его применение в медицине

1.4. Нахождение озона в природе. Озоновый слой

1.2. Методы получения озона

1.3. Физические и химические свойства озона

1.4. Биологические свойства озона и механизмы его лечебного действия

1.4.1. Бактерицидные и фунгицидные свойства озона

1.4.2. Вирицидные свойства озона

1.4.3. Влияние озона на систему «ПОЛ-АОСЗ»

1.4.4. Иммуномодулирующий эффект озона

1.4.5. Антигипоксический эффект озона

1.4.6. Влияние озона на систему гемостаза

1.4.7. Влияние озона на липидный обмен

1.4.8. Анальгетический эффект озона

1.4.9. Детоксикационный эффект озона

Глава 2. Экспериментальное обоснование озонотерапии акушерских осложнений

2.1. Экспериментальное обоснование диапазона концентраций озона, безопасных для использования в лечении акушерской патологии

2.2. Исследование озона на тератогенность

Глава 3. Озонотерапия в акушерстве

3.1. Озонотерапия невынашивания беременности

3.2. Озонотерапия анемии беременных

3.3. Озонотерапия преэклампсии

3.4. Озонотерапия гестационного пиелонефрита

3.5. Озонотерапия у беременных с ожирением

3.6. Озонотерапия у беременных группы высокого риска внутриутробного инфицирования плода

3.7. Озонотерапия в лечении хронической плацентарной недостаточности

Глава 4. Озонотерапия в гинекологии

4.1. Озонотерапия острых воспалительных заболеваний органов малого таза

4.2. Озонотерапия инфекционно-воспалительных заболеваний нижнего отдела гениталий

4.2.1. Озонотерапия в лечении неспецифического кольпита и бактериального вагиноза

4.2.2. Озонотерапия в лечении кандидозного вульвовагинита

4.3. Озонотерапия в профилактике послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений у гинекологических больных

4.4. Озонотерапия в лечении послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений у гинекологических больных

4.5. Озонотерапия в комплексном лечении трубно-перитонеального бесплодия

4.5.1. Озонотерапия в комплексном консервативном лечении ТПБ

4.5.2. Озонотерапия в комплексном хирургическом лечении ТПБ

4.6. Озонотерапия в лечении онкогинекологической патологии

4.7. Озонотерапия в реабилитации репродуктивного здоровья женщин и супружеских пар с невынашиванием беременности ранних сроков в анамнезе

4.7.1. Озонотерапия в ранней реабилитации женщин после самопроизвольного прерывания беременности

4.7.2. Использование озонотерапии в прегравидарной подготовке супружеских пар с невынашиванием беременности ранних сроков в анамнезе

4.8. Совместное применение медицинского озона и бактериофагов в лечении воспалительных заболеваний гениталий у женщин

Купить книгу "Технологии озонотерапии в акушерстве и гинекологии" - Г. О. Гречканев

0 комментариев