Лечебная физическая культура для детей и взрослых (ЛФК). Основы. Комплексы упражнений для реабилитации. Лекция для врачей

Весь раздел лекций для врачей по реабилитации

Для большинства больных характерно снижение жизненного тонуса, нарушение многих физиологических функций. Обусловленное болезнью ограничение двигательной активности уменьшает поток нервной импульсации от опорно-двигательного аппарата в центральную нервную систему и через её вегетативный отдел - к внутренним органам и железам внутренней секреции. В итоге понижается тонус и регулирующее влияние ЦНС на все жизненные функции организма, происходит нарушение обмена веществ, трофики (питания) тканей и органов и, как следствие, та или иная степень нарушения функций органов и систем и организма в целом.

Следовательно, любую болезнь нельзя рассматривать только как локальный, местный процесс, а включение в комплекс лечения ее тех или иных средств и способов является патогенетически обоснованным, то есть направленным на постепенное уменьшение или устранение отдельных звеньев патогенеза, механизмов развития болезненных процессов.

Это возможно потому, что опорно-двигательный аппарат и кожные покровы над ним содержат нервные окончания, связанные с соответствующими сегментами спинного мозга и вышележащими структурами головного мозга, которые в свою очередь находятся во взаимосвязях с органами дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, железами внутренней секреции. Это взаимодействие реализуется по механизмам кожно-висцеральных, моторно-висцеральных, висцеро-висцеральных рефлексов при активном участии вегетативной нервной системы и, разумеется, под регулирующим влиянием соответствующих отделов центральной нервной системы.

Из сказанного логически вытекает вывод: любая форма двигательной активности, любой способ полезны и потому необходимы в лечении всех заболеваний. Здесь главное, чтобы они были подобраны и применены правильно, соответственно диагнозу, проявлениям болезни, возрасту, полу больного, его настроению и т.д.

Под влиянием ЛФК ускоряются процессы формирования компенсаций нарушенных болезнью функций организма. Под термином “компенсация” в физиологии и медицине понимается реакция организма на повреждение, выражающаяся возмещением функций повреждённых тканей и органов за счёт не повреждённых. Например, при патологии одного лёгкого или почки усиливается функция второго, парного здорового органа. При заболеваниях сердечно-сосудитой системы компенсаторно увеличивается деятельность органов дыхания, а при патологии бронхолёгочной системы усиленно работает сердечно-сосудистая.

Компенсации функций бывают временными и постоянными. Первые наблюдаются лишь во время острого периода болезни и выхода из него. Вторые возникают при тяжёлом и необратимом нарушении функций, например, постоянная одышка при тяжёлых пороках сердца или стабильно усиленная сердечная деятельность при хронической патологии органов дыхания.

В подобных ситуациях ЛФК благоприятствует не только формированию компенсаций, но и во многих случаях способствует нормализации функций. Например, после ликвидации проявлений острой пневмонии некоторое время могут сохраняться общая слабость, потливость, сердцебиение и другие признаки, возникающие при физических нагрузках. При этом 2-3-недельный курс ЛФК, как правило, оказывается эффективным способом восстановления, нормализации состояния организма.

Следовательно, прав был “отец всех медиков” Гиппократ, который указывал, что лечебное значение физических упражнений основано на их способности стимулировать жизненные процессы в организме. Доказательством положительных воздействий физических упражнений на организм может служить анализ их влияния на все органы и системы.

Так, под действием ЛФК нормализуется настроение человека, его эмоции, появляется уверенность в выздоровлении, предотвращается “уход в болезнь”, улучшается умственная работоспособность. В основе такого влияния физических упражнений лежит их способность нормализовать процессы возбуждения и торможения в ЦНС, особенно в коре головного мозга и ближайшей к ней подкорке. В свою очередь это приводит к налаживанию нормального течения безусловных рефлексов, являющихся основой автоматической саморегуляции организма, что служит базой его нормальной биологической жизнедеятельности.

С другой стороны, лечебная физкультура улучшает условнорефлекторную деятельность нервной системы больного. А она не только совершенствует работу внутренних органов. Для человека как социального существа это имеет огромное значение и в плане обучения, воспитания, профессиональной трудовой деятельности. Ведь условные рефлексы являются физиологической основой высшей нервной деятельности, а она у человека, в отличие от животных, характеризуется богатством и разнообразием. Следовательно, рациональное использование лечебно-оздоровительной физкультуры является одним из важных путей и способов социальной адаптации больных людей.

Это особенно важно учитывать в работе с детьми и подростками, рост и развитие, обучение и воспитание которых по существу является непрерывным процессом социализации. А для больных детей и подростков данная проблема имеет многократно большее значение, поскольку их труднее учить и воспитывать, готовить к будущей взрослой жизни.

Нормализация рефлекторных функций нервной системы способствует большей эффективности работы опорно-двигательного аппарата, прежде всего мышц. Мышечная ткань характеризуется такими важными свойствами, как возбудимость, способность проводить возникающее возбуждение и сократимость. Они различны у поперечнополосатой

и гладкой мускулатуры.

Здесь же уместно обратить внимание на тот факт, что мышцы и регулирующая их работу нервная система у детей отличаются анатомо-физиологической незрелостью, тем более значительной, чем меньше возраст ребёнка. В частности, у новорождённого процент массы скелетной мускулатуры по отношению ко всей массе тела равняется 22-23, а у взрослого человека - около 44. Особенно слабо развита мускулатура у детей вдоль позвоночника. Тонус сгибателей над разгибателями преобладает на руках до 3 месяцев и на ногах - до 4-х. Все это предопределяет особенности ухода за детьми первого года жизни, своеобразие оздоровительной гимнастики для них.

Кости ребёнка обызвествляются постепенно на всех этапах возрастного развития. А суставы относительно слабы, что обусловливает лёгкость смещения входящих в них костей (вывихи), особенно в раннем детстве.

Из сказанного вытекает несколько практически значимых выводов. Во-первых, здоровый, а тем более - больной ребёнок, особенно грудного и раннего возрастов, нуждается в бережном отношении к его опорно-двигательному аппарату при каждодневном уходе, тем более - при назначении и проведении процедур ЛФК и массажа. Во-вторых, без воздействия на опорно-двигательный аппарат сложно вырастить здорового ребенка, а заболевшего - труднее лечить. В-третьих, давая физическую нагрузку на опорно-двигательный аппарат, важно учитывать, что работа этого аппарата рефлекторными механизмами стимулирует функции нервной системы, органов дыхания, кровообращения, пищеварения, выделения, обмена веществ и желёз внутренней секреции.

Физические упражнения оказывают укрепляющее воздействие на сердечную мышцу, способствуют увеличению её кровоснабжения и питания, делают сердечные сокращения более сильными и редкими, то есть увеличивают паузы отдыха сердца. Одновременно расширяется периферическая сосудистая сеть, что облегчает работу сердца и в тоже время положительно сказывается на общефизическом развитии организма ребёнка. Правильно подобранные физические упражнения нормализируют кровяное давление.

Под действием физических упражнений в крови возрастает содержание эритроцитов и гемоглобина в них, что увеличивает кислородную ёмкость крови и обеспечение им всех органов и тканей тела человека. Для любого больного, тем более ребёнка, в этом кроется величайшая польза. ЛФК стимулирует лейкоцитоз и вместе с этим - защитные функции крови.

Физические упражнения стимулируют развитие органов дыхания, увеличивают жизненную ёмкость лёгких, подвижность рёбер и диафрагмы, усиливают присасывающее действие грудной клетки на кровь из нижних областей тела, что дополнительно облегчает работу сердца.

Ритмичные движения диафрагмы при дыхании массируют печень, желудок, селезёнку и в некоторой степени - почки. При этом стимулируется секреторная и двигательная функции органов пищеварения. Это, в свою очередь, повышает аппетит, переваривание пищи, последовательное продвижение пищевой массы по кишечнику, препятствует запорам и т.д.

ЛФК стимулирует работу желёз внутренней секреции, особенно надпочечников, щитовидной железы, инсулярного аппарата поджелудочной железы и др. Тем самым оказывается влияние на обмен веществ, образование энергии и другое положительное действие.

Особенно чувствительны к воздействию физических нагрузок почки. Известно, что после тяжёлых длительных тренировок или соревнований в моче спортсменов нередко обнаруживаются патологические находки (белок, сахар и др.). Это важно учитывать при назначении ЛФК больным с почечной патологией. С другой стороны, физические нагрузки до лёгкого потения полезны, потому что с потом удаляются азотистые шлаки, чем облегчается функция больных почек.

Обобщая приведённые данные, приходим к выводу: двигательная активность в любой форме, назначаемая соответственно возрастным физиологическим возможностям организма и с учётом имеющейся у человека патологии, всегда является полезным лечебным, оздоровительным фактором.

Многократные систематически повторяющиеся и в той или иной степени повышающиеся физические нагрузки. Результатом ее является усовершенствование механизмов взаимодействия отдельных органов и систем, а также функционирования организма в целом. Это повышает адаптационные, приспособительные возможности организма человека как в норме, так и при патологии в условиях постоянных изменений внешней и внутренней среды.

Двигательно-силовые тренировки, в том числе и лечение движением, совершенствуют имеющиеся, способствуют появлению и закреплению новых двигательных умений и навыков, развивают другие положительные физиологические и

психологические качества.

Двигательный навык - это более или менее сложные привычные, заученные движения, своего рода автоматизированные двигательные акты, выработанные в процессе тренировок или в ходе онтогенетического развития человека. Значение их состоит прежде всего в том, что они экономят жизненную энергию, так как не требуют для своей реализации дополнительных усилий и времени для анализа, осмысления предъявляемых требований, формирования акцептора действия и других процессов согласно теории функциональных систем П.К. Анохина.

Физиологической основой двигательных навыков является динамический стереотип, то есть система последовательно сменяющих друг друга условно - и безусловнорефлекторных актов в ответ на действие соответствующей системы условных и безусловных раздражителей. В процессе его формирования участвуют соответствующие центры ЦНС, рецепторы мышц, сухожилий, суставов, чувствительные и двигательные нервы, то есть рефлекторные дуги.

Кроме того, в этих процессах принимают участие зрительный, слуховой, вестибулярный, тактильный и другие анализаторы, вегетативная нервная система, соответствующим образом меняющая работу внутренних органов, желёз внутренней секреции, обмен веществ, выделение конечных продуктов обмена, образование энергии и т.д.

Важно учитывать также значение таких психических факторов, как эмоции и воля, интеллект и мышление, внимание и память, темперамент и характер.

Для успешного применения лечебной физкультуры важно руководствоваться следующими дидактическими принципами.

1. Принцип постепенности и последовательности, то есть плавное увеличение силы и продолжительности воздействия на организм, поэтапный переход от простых к более сложным упражнениям и другим мероприятиям.

2. Принцип наглядности, то есть сочетание объяснения сути данного упражнения, вида воздействия с показом способов его выполнения.

3. Принцип индивидуальной доступности, то есть использование средств ЛФК, соответствующих состоянию здоровья, возрастно-половым и психологическим особенностям занимающихся.

4. Принцип сознательности, то есть осознанное понимание пациентом смысла и значения проводимых мероприятий, стремление к активному взаимодействию со специалистом для достижения конечной цели - оздоровления, укрепления организма.

5. Принцип всесторонности, то есть комплексное взаимодействие не только на местный патологический процесс, но и на организм в целом для обеспечения гармоничности его развития.

6. Принцип поочерёдности, то есть последовательное чередование воздействий на различные мышечные группы, нервно-рефлекторные зоны с учётом их анатомо-физиологической роли и особенностей.

7. Принцип повторности, систематичности в проведении ЛФК процедур, регулярность их, отсутствие больших перерывов и беспорядочности в их проведении.

8. Принцип цикличности, то есть оптимальное чередование нагрузок и отдыха в виде сеансов, курсов воздействия.

Виды физических упражнений в лечебной физкультуре

Но не всякое движение может обладать оздоравливащим эффектом. Для этого оно должно быть культурным, то есть учитывать состояние организма в целом, его здоровье, возрастно-половые и иные особенности. Не случайно культура движений, физических нагрузок называется физической культурой. Для этого надо обладать соответствующими знаниями в области анатомии, физиологии, гигиены, психологии, педагогики, этики и др.

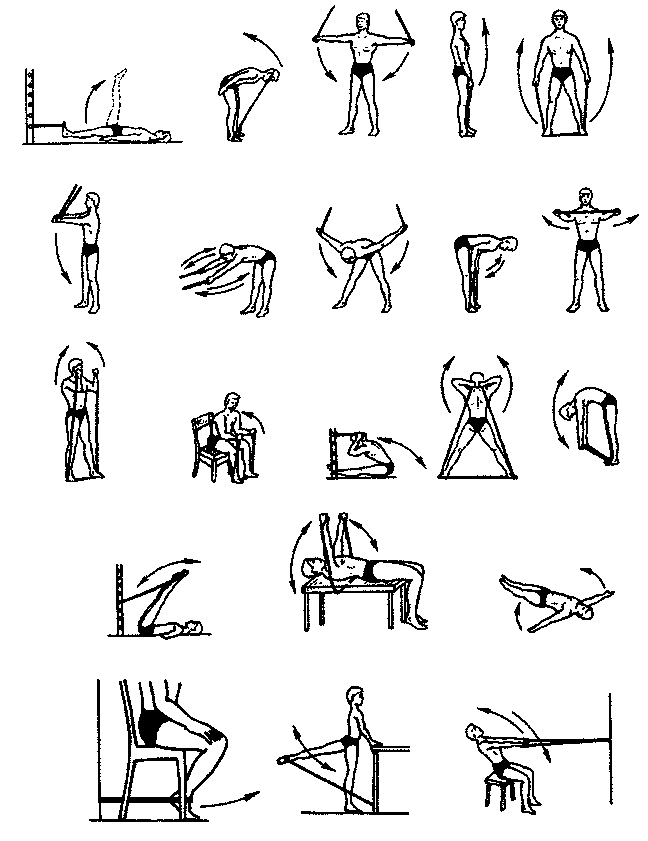

По особенностям воздействия на организм различают общетонизирующие и специальные физические упражнения. Применение первых направлено на общее укрепление организма путём использования общеразвивающих упражнений (ОРУ). Назначение вторых ориентировано на восстановление, укрепление и развитие функций органов и систем, нарушенных болезнью или травмой.

В зависимости от волевых усилий пациента и степени тонуса его мускулатуры их разделяют:

I. Гимнастические упражнения

1. Общеукрепляющие упражнения для всего тела (ОРУ).

2. Дыхательные упражнения для усиления вентиляции лёгких и газообмена.

3. Корригирующие упражнения для исправления осанки.

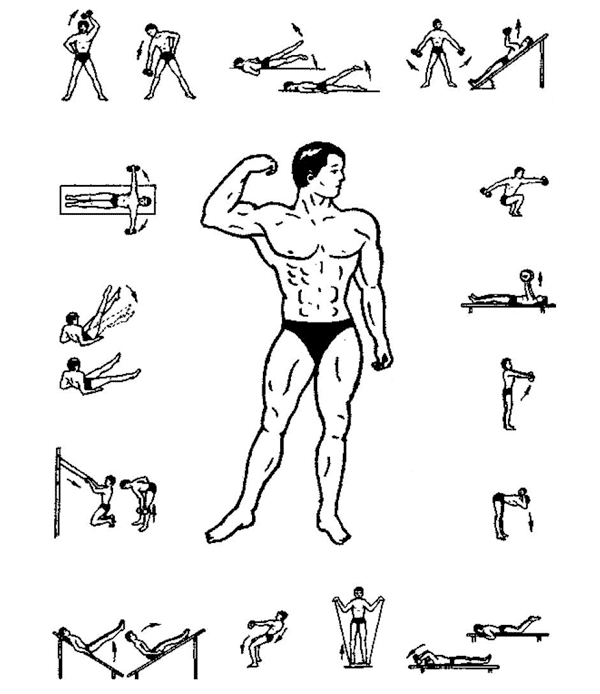

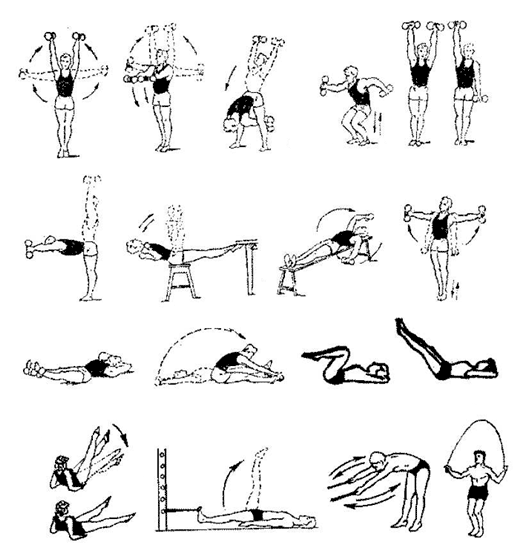

4. Упражнения с предметами: гантелями, скакалкой,

гимнастической палкой и др.

5. Упражнения на гимнастических снарядах (бревно, скамейка и др.).

6. Упражнения в воде - лечебное плавание, ходьба в воде и др.

7. Статические упражнения - удержание определённых поз.

8. Идеомоторные - мысленно выполняемые упражнения.

9. Упражнения на растяжение - потягивание, вис на перекладине, шведской стенке, наклонной плоскости.

10. Релаксация - расслабление мышц лёжа и в других позициях тела.

II. Спортивно-прикладные упражнения

1. Легкоатлетические (дозированный бег, прыжки, лазание и др.).

2. Водные (гребля, плавание, ходьба в воде).

3. Зимние виды (лыжи, коньки, сани и т.п.).

4. Летние виды (велосипед, свободная двигательная активность больного, элементы футбола и пр.).

5. Другие виды (баскетбол, волейбол и др.).

III. Игровые: развлекательные подвижные игры соответственно возрасту, полу, состоянию здоровья, интересам больного; элементы спортивно-прикладных, развивающих и других игр.

IV. Физический труд, облегчённый соответственно состоянию больного, его интересам и потребностям (самообслуживание; помощь в обслуживании других; простейший доступный домашний и профессиональный физический труд).

V. Ходьба: ближний туризм, непродолжительные пешеходные экскурсии, терренкур (дозированная ходьба на установленное расстояние с разным рельефом местности).

Классификация физических упражнений в ЛФК, которая базируется на физиолого-гигиенических, психолого-педагогических и организационнометодических принципах:

- по характеру действия на организм: общеукрепляющие и специальные (дыхательные, корригирующие, релаксирующие и др.);

- по анатомо-биомеханическому принципу: упражнения для шеи, рук, ног, туловища, брюшной стенки, области таза и др.;

- по целевой педагогической направленности: упражнения на силу и выносливость, координацию и равновесие, растягивание и расслабление, динамические и статические и др.;

- по использованию или неиспользованию дополнительных средств: простые, на гимнастических снарядах, тренажёрах, в воде, с гантелями, палками и др.;

- по характеру активности выполнения: активные, активнопассивные, пассивные, идеомоторные;

- по способу организации: групповые, индивидуальные, консультативная форма в сочетании с самостоятельными занятиями;

- по содержанию и форме: игровые, спортивно-прикладные, направленные на восстановление бытовых навыков, трудотерапия, терренкур и др.

Дозировка величины нагрузки в лечебной физической культуре

Важнейшим условием эффективности лечения двигательносиловыми нагрузками в ЛФК является правильное дозирование их. В свою очередь это зависит от следующих моментов.

- 1. Вид упражнений: простые, усложненные, сложные.

- 2. Исходные положения для их выполнения: лёжа, сидя, стоя.

- 3. Темп выполнения: медленный, средний, быстрый.

- 4. Амплитуда, размах движений: малая, средняя, большая.

- 5. Количество повторений: от 2-5 до 10-12 и более.

- 6. Продолжительность процедуры, сеанса: в зависимости от темпа, количества повторений, реакции организма больного и др.

- 7. Активность выполнения: активное, пассивное, смешанное.

- 8. Использование пауз отдыха, дыхательных упражнений.

- 9. Величина дополнительных нагрузок: гантели, гири, скакалки, гимнастические палки, тренажер и др.

- 10.Число серий, курсов.

Величину нагрузки делят на 3 категории

- 1-я - нагрузка без существенных ограничений соответственно возрасту, полу; используется главным образом в фазе выздоровления от острых не тяжёлых заболеваний и лёгких травм (например, у спортсменов).

- 2-я - нагрузка с небольшим или умеренным ограничением физических усилий, бега, прыжков, сложных движений соответственно диагнозу; назначается главным образом в фазе ремиссии хронических заболеваний, а также в фазе реконвалесценции после тяжёлых острых заболеваний и травм.

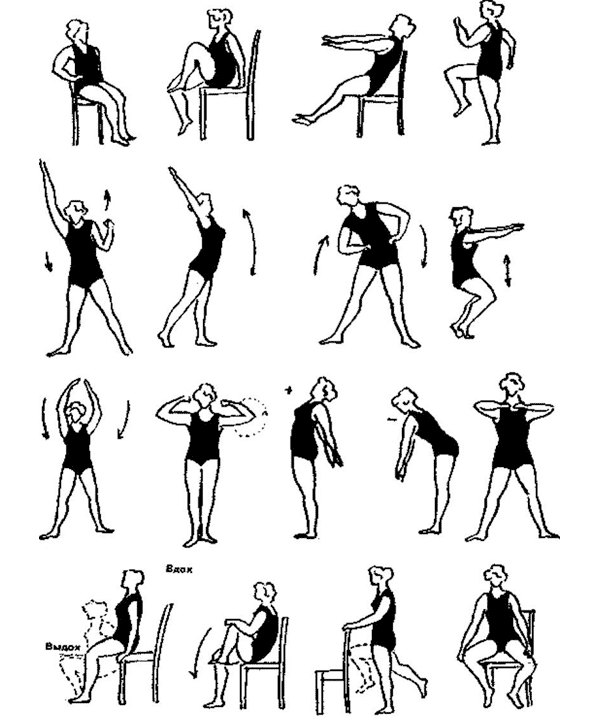

- 3-я - слабая нагрузка с использованием дыхательной гимнастики, простых упражнений без отягощений, с малым числом повторений, в щадящем исходном положении (сидя, лёжа); назначается на фоне признаков активности острого или хронического патологического процесса с целью стимуляции защитно-приспособительных сил организма.

Двигательные режимы для больных

Данная проблема вплотную примыкает к вопросу о дозировке величины двигательно-силовых нагрузок для больных. От правильности её решения в значительной степени могут зависеть успехи или неудачи в лечении пациентов. Слишком пассивный режим сопровождается недостаточностью физических нагрузок на организм, что не стимулирует его защитно-приспособительные силы и не способствует выздоровлению. И наоборот, активный режим, соответствующий состоянию больного, вызывает положительные эмоции, усиливает обменные процессы, регенерацию, восстановление повреждённых тканей, тренирует функции органов и т.д. Двигательные режимы делятся на три вида: постельный, палатный и свободный.

В свою очередь постельный режим (режим покоя) бывает двух видов: строгий и облегчённый.

Первый назначается больным в крайне тяжёлом состоянии, например, в отделении реанимации. Здесь пациент всё время лежит, а все медицинские, гигиенические процедуры обеспечивает медперсонал. При втором варианте пациент может периодически принимать полусидячее или сидячее положение, обеспечивать себе многие элементы ухода, личной гигиены, прием пищи, понемногу читать, заниматься мелкой ручной работой и т.п.

Полупостельный (палатный) режим назначается по мере улучшения состояния больного и включает сидение на кровати, стуле, в кресле, периодическое передвижение по палате, посещение туалета, столовой, процедурного кабинета; остальное время он должен лежать в постели. Гимнастические упражнения разрешаются индивидуально.

Свободный (тренирующий) режим допускает свободное передвижение по отделению, выход на прогулки; утренняя гимнастика и процедуры - в зависимости от диагноза.

Перевод больного с одного режима на другой производиться с учётом его состояния. Назначение того или иного режима является прерогативой врача, а его выполнение осуществляется пациентом под врачебным контролем и в содружестве со средним и младшим медперсоналом.

Разделение на группы по состоянию здоровья

К основной медицинской группе относятся учащиеся без отклонений в состоянии здоровья или с незначительными отклонениями, но при нормальных показателях физического развития и функциональной подготовленности.

К подготовительной медицинской группе относятся учащиеся, имеющие относительно небольшие отклонения в состоянии здоровья в сочетании с недостаточным физическим развитием и низкой функциональной подготовленностью.

В специальную медицинскую группу (СМГ) включаются дети со значительными изменениями в состоянии здоровья постоянного или временного характера, требующими существенного ограничения физических нагрузок, определённых учебной программой для здоровых детей. Именно они нуждаются в специальных физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

В зависимости от степени тяжести и особенностей течения заболеваний СМГ подразделяется на две подгруппы - А и Б. К подгруппе А относятся дети, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья временного, обратимого характера, существенно ослабленные различными, преимущественно острыми заболеваниями. К подгруппе Б относятся дети с анатомическими, необратимыми изменениями органов (поражение сердечно-сосудитой системы, дыхания, пищеварения, мочевыделения, с высокой степенью нарушений рефракции зрения и изменениями глазного дна и другие), возникающие вследствие хронических воспалительных процессов, травм, врождённых уродств, пороков развития органов и т.п.

В зависимости от отнесённости к той или иной подгруппе устанавливается режим занятий физкультурой. При этом наиболее простым и доступным критерием по подбору соответствующих физических нагрузок может быть проба Мартинэ, заключающаяся в исследовании пульса, кровяного давления и дыхания после нагрузки с 20 приседаниями за 30 секунд.

Методика проведения пробы заключается в следующем. После 5¬10 минут покоя в положении сидя испытуемому измеряют кровяное давление, подсчитывают частоту пульса и число дыханий за 1 минуту. Затем даётся нагрузка 20 приседаний за 30 секунд, после чего в течение 10 секунд подсчитывают пульс, а затем быстро измеряют кровяное давление и определяют частоту дыхания. Далее в конце каждой минуты исследования повторяются до возвращения показателей к исходным данным. На основе полученных результатов делаются выводы и даются соответствующие рекомендации (табл.1).

Таблица 1. Оценка результатов пробы Мартинэ (для старших школьников и взрослых)

| Оценка реакции | Число сердечных сокращений за 10с. | Величина артериального давления, мм рт. ст. | Частота дыхательных движений в мин. | |||||

| До пробы | После пробы | % учащения | Время возврата к исходным данным, мин | Максимальная | Минимальная | Амплитуда | ||

| Благоприятная | 10.дек | 15-18 | 25-50 | 1-3 | Повышение на 10-20 | Понижение на 10 | Увеличение | Без изменений |

| Допустимая | 13-15 | 20-23 | 51-75 | 4-5 | Повышение на 25-40 | Понижение на 12-20 | Увеличение | Учащение на 4-5 |

| Неблагоприятная | 16 и более | 28 и более | Более | 6 и более | Падение | Без изменений | Уменьшение | Одышка, бледность |

| 75 | ||||||||

Именно дети с неблагоприятной реакцией по результатам пробы Мартинэ должны быть отнесены к специальной медицинской группе по кинезотерапии.

Комплектование специальных медицинских групп должно проводиться до сентября предстоящего учебного года на основе учёта состояния здоровья (диагноза), показателей физического развития и уровня физической подготовленности по результатам медицинского осмотра и функциональных проб. Наполняемость групп - 10-15 человек. Пофамильный состав групп, сведения о состоянии здоровья детей до учителей физкультуры доводят медработники школ. Вместе они разрабатывают стратегию и тактику проведения физкультурнооздоровительных мероприятий, то есть планирование их по четвертям на весь учебный год индивидуально для каждого учащегося, намечают сроки проведения врачебно-педагогических обследований. Частота таких обследований - не реже 2-х раз в год, а при необходимости - чаще.

Результаты этих исследований, диагнозы, рекомендации врача и учителя физкультуры записывают в индивидуальную карту учащегося, доводят до сведения пациента и его родителей. Частота занятий с этим контингентом - 2 раза в неделю по 45 минут или 3 раза в неделю по 30 минут, второй вариант предпочтительнее.

Такая организационная работа позволяет успешно решать основные задачи физического воспитания учащихся, отнесённых к специальной медицинской группе. Главными из них являются следующие:

- 1. укрепление здоровья, улучшение физического развития;

- 2. освоение основных двигательных навыков и качеств;

- 3. расширение диапазона функциональных возможностей анатомофизиологических систем организма;

- 4. повышение защитных сил организма путём закаливания и других элементов здорового образа жизни;

- 5. воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным занятиям физической культурой в группах и самостоятельно.

Методы проведения процедур в ЛФК

Выделяют три метода проведения процедур лечебной гимнастики: индивидуальный, самостоятельный с консультациями специалиста и групповой.

1. Индивидуальный метод применяют у больных с ограничением двигательных возможностей (ранний послеоперационный период, перелом позвоночника, на вытяжении и др.).

2. Самостоятельные занятия с периодическими консультациями специалистов. Перед выпиской из больницы с больным разучивают комплекс лечебной гимнастики, который он затем ежедневно выполняет дома, периодически обращаясь за консультациями к специалисту для оценки результатов занятий, а при необходимости - для внесения соответствующих изменений в рекомендованный комплекс или замены его другим.

3. Групповой метод применяют в группах, однородных по заболеванию и составу больных, близких друг другу по функциональному состоянию организма.

При работе с группой ведущим принципом является дифференцированный подход, дозирование нагрузок с учетом индивидуальных особенностей каждого занимающегося. Успешная реализация этого принципа возможна при следующих условиях:

1. построение на занятиях не по росту, а по степени физической подготовленности; при этом в начале строя стоят более подготовленные дети, а в конце - менее подготовленные;

2. перед каждым занятием обязателен подсчет пульса у всех детей; при превышении возрастных норм такой пациент смещается в конец строя;

3. при проведении эстафет их начинают и заканчивают более физически крепкие дети, которым разрешается делать по два повторения, в то время как более слабым - только одно;

4. при игровых физических упражнениях слабо подготовленные дети заменяются через каждые 3 минуты;

5. при проведении групповых занятий в начале учебного года 5-7 минут основной части урока целесообразно отводить на выполнение индивидуальных заданий по ЛФК;

6. в группах младшего возраста предпочтительна игровая форма занятий, а в более старшей - спортивно-прикладная направленность, элементы танцев и т.п. В этих случаях желательно музыкальное сопровождение, которое благоприятно влияет на физиологические процессы в ЦНС, создаёт положительный эмоциональный настрой, особенно в подготовительной и заключительной части занятия. Подбор музыкального сопровождения зависит от содержания урока, вида движений и других моментов.

Структура занятия по лечебной физкультуре

Каждое занятие должно состоять из трёх разделов (частей).

1. Во вводной части используются простые неинтенсивные упражнения в основном для мелких и средних мышц, ходьба, лёгкий бег, дыхательные упражнения и т.п. Основная цель этой части занятия - разминка, стимуляция функций организма, включение их в активную деятельность для выполнения целей и задач основной части. На эту фазу отводится 15-20% всего времени урока (занятия).

2. Основная часть включает общеразвивающие и специальные упражнения: ходьба, игры, спортивно-прикладные упражнения, тренировка с предметами, на снарядах и др. На эту часть занятия отводится 60-70% всего бюджета времени.

При дозировании нагрузки в основной части нужно учитывать не только её объём, но и интенсивность, то есть величину нагрузки в единицу времени. При этом для подгруппы А нередко физические нагрузки постепенно увеличивают как по объёму, так и по интенсивности, что может создать угрозу передозировки. Для исключения этого рекомендуются такие нагрузки, которые вызывают повышение частоты пульса в пределах 130-150 уд/мин. Для подгруппы Б двигательно-силовые нагрузки не должны вызывать повышения частоты пульса более 120-130 уд/мин. Эти условия являются оптимальными для сердечно-сосудитой и дыхательной систем данных групп больных.

3. Заключительная часть занятия имеет цель успокоение, возврат организма в исходное состояние путём постепенного уменьшения нагрузки, использования ходьбы в замедляющемся темпе, дыхательных упражнений, расслабления мышц и т.п. Нормализация пульса у больных специальной медицинской группы после двигательно-силовых нагрузок происходит 15-20 минут, что в несколько раз хуже, чем у здоровых. Причиной тому является тот факт, что большинство больных этой группы страдают гипоксией и слабой приспособляемостью к мышечной работе, быстрее утомляются и длительнее восстанавливаются.

Оценка влияния лечебной физкультуры на организм

Важность этого вопроса определяется, как минимум, двумя группами причин. Во-первых, недостаточные нагрузки снижают эффективность проводимого лечения, замедляют выздоровление или делают его невозможным. Во-вторых, чрезмерные нагрузки превышают физиологические возможности организма, делают лечение малополезным и даже вредным.

В качестве критериев оценки влияния ЛФК на организм человека можно использовать следующие.

1. Субъективные данные, то есть самочувствие пациента, его отношение к проводимому лечению, наличие или отсутствие жалоб на их неблагоприятное влияние на течение патологического процесса. Для педагога-методиста по ЛФК или массажиста, врача, фельдшера школы при этом важно разобраться, чем обусловлены эти жалобы: действительно ли отрицательным влиянием проводимых процедур на организм или они являются признаком происходящей адаптации к проводимому лечению, которая иногда в первые дни может проявляться даже некоторыми признаками усиления, обострения процесса. А для этого достаточно 3-4 дня наблюдения за реакцией организма больного. В сомнительных случаях пациента нужно направить на консультацию к врачу-специаллисту с просьбой помочь разобраться и дать обоснованное заключение и рекомендации.

2. Визуальные признаки, то есть отмечаемые при осмотре, взгляде на больного, которые могут подтвердить или нет жалобы пациента. К ним относятся внешний вид, положение тела, абрис фигуры, цвет кожи, наличие потливости, степень её выраженности, мера активности движений и др.

3. Использование методов оценки функционального состояния органов дыхания, кровообращения, нервной системы, органов чувств, опорно-двигательного аппарата. Для этого можно использовать разные методики от простых до сложных.

4. При длительных занятиях ЛФК, например, на протяжении года или в течение ряда лет оценку влияния кинезотерапии на организм можно проводить и по показателям физического развития, в том числе антропометрии, физиометрическим (функциональным) данным и соматоскопически, т.е. по телосложению, развитию мускулатуры, жироотложению и др.

При проведении занятий по лечебной физкультуре можно использовать следующую таблицу, которая ориентирована в основном на подростково-юношеский возраст и взрослых больных.

Признаки утомления при занятиях физкультурой (по Зотову и Иванову)

Признаки утомления |

Виды и степени утомления |

||

Небольшое, I степень |

Значительное, II степень |

Резкое(очень большое), III степень |

|

Окраска кожи |

Небольшое покраснение |

Значительное покраснение |

Резкое, часто неравномерное покраснение, бледность или синюшность |

Потливость |

Пот на лице, шее, ступнях |

Пот в области плечевого пояса и туловища |

Появления “налёта соли” на одежде и висках |

Дыхание |

Учащенное, до 23-25 дыхательных движений в 1 минуту |

Учащённое, свыше 25-27 дыхательных движений в 1 минуту, смешанный тип дыхания |

Резко учащённое, поверхностное, через рот; отдельные глубокие вдохи, сменяющиеся беспорядочными дыхательными движениями, одышкой |

Движение |

Бодрая походка, точное выполнение команд учителя |

Неуверенный шаг, покачивание, сбой при выполнении координационных упражнений |

Покачивание, отставание от группы в движении, резко выраженное нарушение координации |

Внимание |

Хорошее |

Неточность в выполнении команд, ошибки при перемене направления |

Замедленное выполнение команд, воспринимается только громкая команда |

Самочувствие |

Жалоб нет |

Жалобы на усталость, боль в нижних конечностях, одышку, сердцебиение |

Головная боль, тошнота, нежелание продолжать занятие |

Очевидно, что в некоторых случаях появление признаков выраженного утомления возможно вследствие неправильного подбора лечебных упражнений, организации её, недоучета противопоказаний. В связи с этим необходимо рассмотреть данный вопрос более подробно.

Показания и противопоказания к назначению ЛФК

Выбор метода лечения, величины двигательно-силовых нагрузок, построение лечебных сеансов, их количество, продолжительность курсов и т.д. определяются видом заболевания, особенностями его проявлений у каждого конкретного больного, периодом болезни, степенью тяжести и т.п.

Противопоказания крайне ограничены и практически всегда временные. К наиболее частым и общим противопоказаниям относятся:

1. общее тяжёлое состояние больного;

2. сильный болевой синдром;

3. наличие кровоточивости и опасность кровотечения;

4. высокая температура тела (выше 38,5° С);

5. гипертонический криз и его осложнения;

6. онкологические заболевания;

7. прочие, более редкие причины.

В настоящее время в практике восстановления здоровья многих больных используются тренажёры. Это специальные конструкции из системы рычагов и грузов, позволяющие дозировано использовать их для тренировки организма больного в фазе реконвалесценции (выздоровления) от острого заболевания или ремиссии хронической болезни. Использование их имеет следующие противопоказания:

1. болевой синдром;

2. рефлекторные контрактуры - стойкие ограничения нормальной подвижности в суставах;

3. высокое артериальное кровяное давление;

4. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки с признаками обострения;

5. аневризма аорты - расширение просвета с истончением стенки аорты;

6. миокардиты - воспаление сердечной мышцы;

7. пороки сердца декомпенсированные, то есть с признаками истощения функциональных возможностей сердечной мышцы;

8. тромбофлебиты - воспаление вен с закупоркой их просвета;

9. стенокардия - заболевание артерий сердца, проявляющееся приступами резкой боли за грудиной;

10. высокая степень близорукости с угрозой отслойки сетчатки и слепоты;

11. острые инфекционные заболевания;

12. беременность.

При назначении лечебного плавания также надо учитывать значительное количество противопоказаний, в том числе:

1. открытые раны;

2. остеомиелит, особенно свищевая форма - воспаление костного мозга с поражением структур костной ткани и гнойными выделениями из раны;

3. внутрисуставные переломы и другие свежие травмы суставов и костей;

4. облитерирующий эндартериит - воспаление внутренней оболочки артериальной стенки с сужением её просвета;

5. стенокардия;

6. высокое артериальное кровяное давление;

7. инфаркт миокарда - очаг омертвения сердечной мышцы;

8. пороки сердца декомпенсированные;

9. бронхиальная астма, астматический бронхит в фазе обострения;

10. бронхоэктазия - очаговое патологическое расширение бронхов с накоплением в них гнойной мокроты;

11. туберкулёз в активной фазе;

12. кожные болезни (гнойничковые, грибковые, экзема);

13. венерические болезни;

14. ЛОР-патология (воспаление уха с прободением барабанной перепонки, гайморит, вестибулярные нарушения);

15. урологическая патология - воспаление почек и мочевыводящих путей;

16. нарушения функций кишечника (понос);

17. психические болезни;

18. эпилепсия;

19. сильное утомление (переутомление);

20. высокая температура тела.

Кроме перечисленных общих показаний и противопоказаний, для каждой группы заболеваний имеются уточнённые рекомендации, разрешающие или запрещающие те или иные виды ЛФК.

Так, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы рекомендуются пешеходные прогулки, бег трусцой, катание на коньках, общеразвивающие упражнении, подвижные и спортивные игры - всё не выше средней интенсивности, дыхательные и релаксационные упражнения. Этой группе больных противопоказаны упражнения с задержкой дыхания и натуживанием, статические напряжения, резкое ускорение темпа при выполнении двигательных упражнений, сильные наклоны туловища, подтягивание на перекладине, отжимания, вис вниз головой.

Больным с патологией органов дыхания разрешаются кратковременные нагрузки скоростно-силового характера, эстафеты, подвижные и спортивные игры, общеразвивающие гимнастические упражнения, ходьба, бег, атлетическая гимнастика до средней интенсивности, лечебное плавание, дыхательные упражнения, релаксация. Не рекомендуются упражнения с задержкой дыхания и натуживанием.

При патологии органов пищеварения рекомендуется ходьба, плавание, постепенное укрепление мышц брюшного пресса, подвижные и спортивные игры, ритмическая гимнастика, упражнения с отягощением и на расслабление. Ограничиваются спринтерский бег, прыжки.

При заболеваниях мочеполовой системы полезны пешеходные прогулки, бег до умеренной интенсивности разной направленности, неинтенсивные подвижные и спортивные игры, укрепление мышц брюшного пресса, тренировка диафрагмального дыхания. Не рекомендуются прыжковые упражнения, глубокие наклоны туловища, упражнения с отягощением и натуживанием. Очень осторожно должен решаться вопрос о лечебном плавании.

При патологии эндокринной системы рекомендуются пешеходные прогулки, ходьба на лыжах, короткие скоростно-силовые упражнения, непродолжительные сеансы игры в бадминтон, волейбол, баскетбол, настольный теннис. Противопоказан интенсивный бег на короткие дистанции, упражнения с отягощением и натуживанием.

При заболеваниях нервной системы полезны спокойные пешеходные прогулки, ходьба на лыжах, осторожные упражнения на координацию, в равновесии, подвижные и спортивные игры средней интенсивности. Противопоказаны упражнения большой интенсивности, резкие наклоны, повороты, скоростно-силовые упражнения.

При нарушении рефракции глаз рекомендуются циклические упражнения, подвижные и спортивные игры. Ограничиваются прыжки, натуживания; запрещаются резкие наклоны, кувырки, стойки на голове, руках, поднятие тяжестей, особенно при высокой степени близорукости, астигматизме, повышении внутриглазного давления и др.

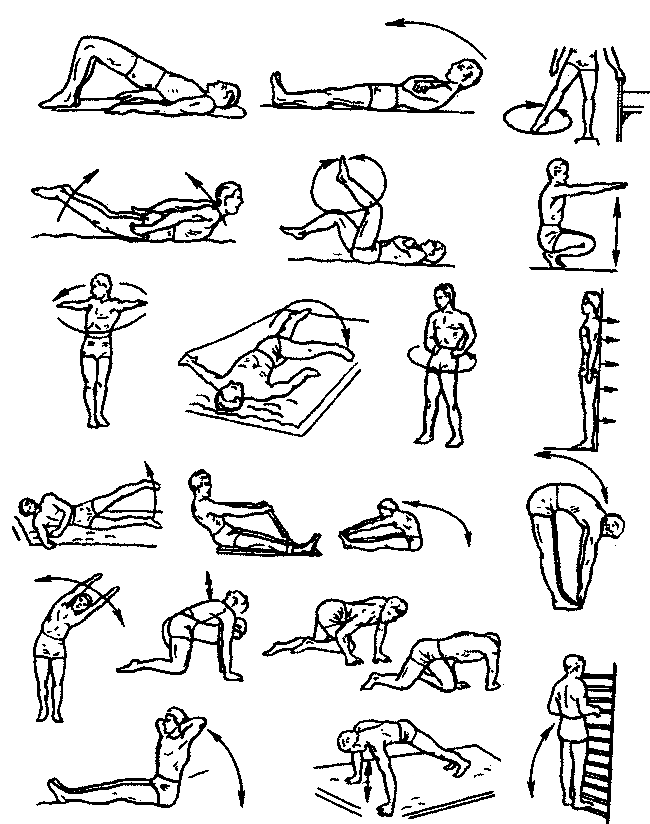

При патологии опорно-двигательного аппарата с нарушением осанки полезны общеукрепляющие упражнения, корригирующая гимнастика, дополнительно специальные упражнения в разных положениях тела (стоя, сидя, лёжа), ходьба на лыжах, волейбол, баскетбол, плавание. Ограничиваются боковые прыжковые упражнения и некоторые другие, обусловленные особенностями, видом нарушения осанки.

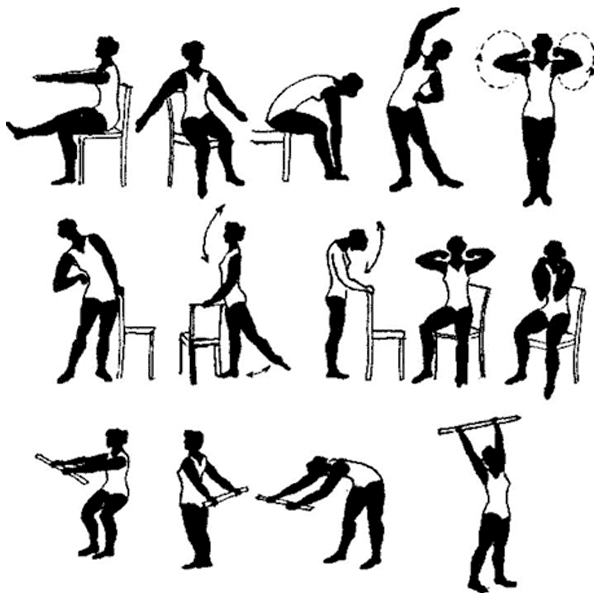

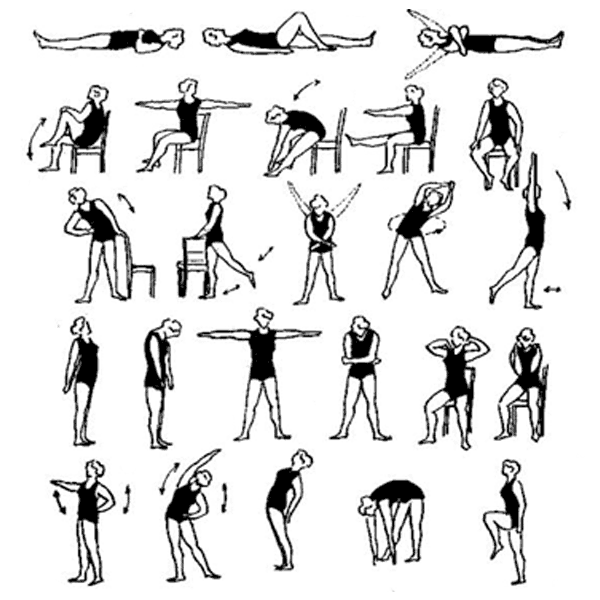

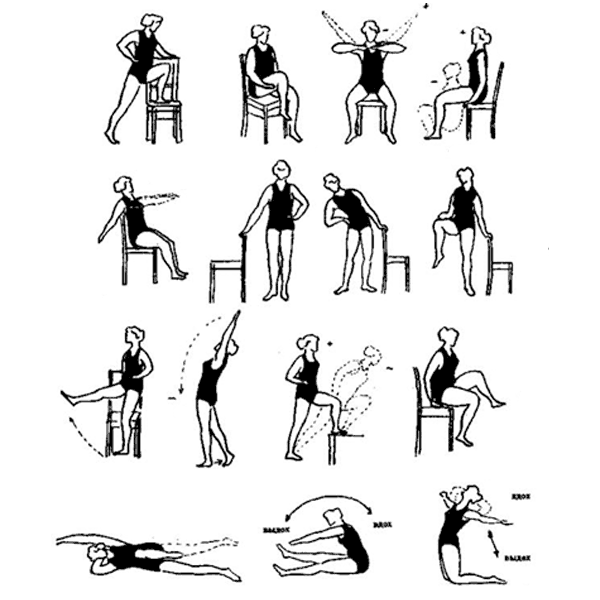

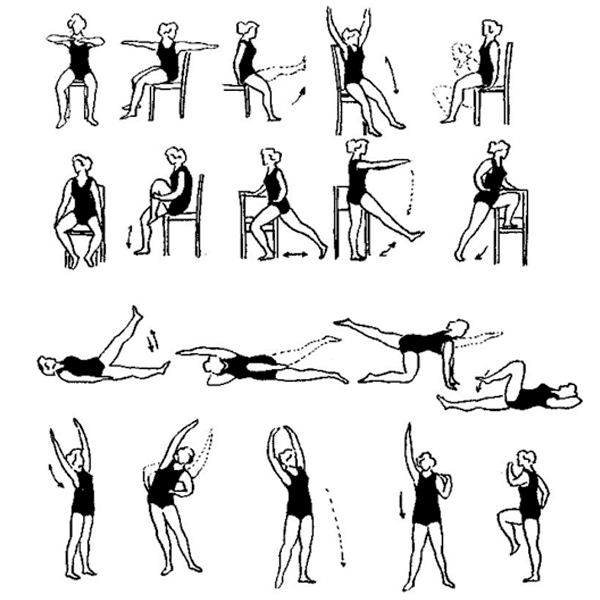

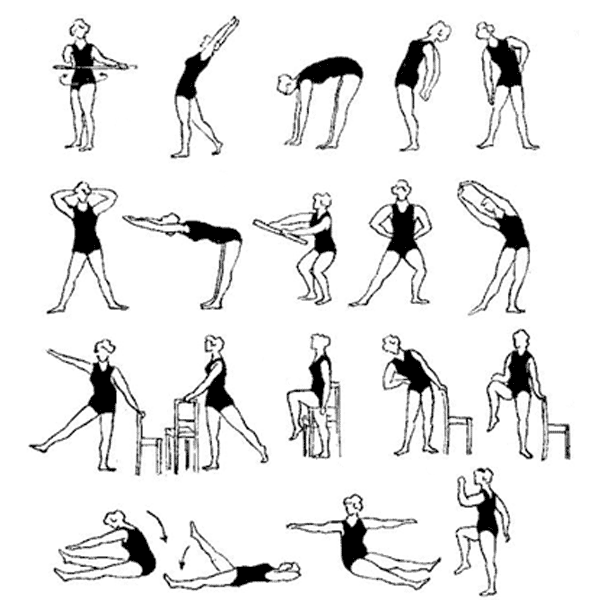

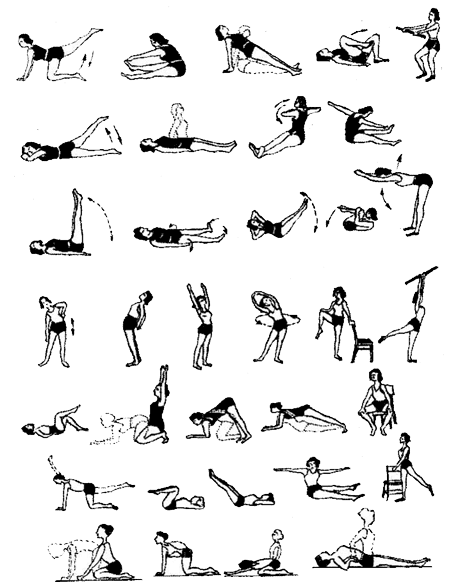

Примерный комплекс лечебной гимнастики при бронхите и пневмонии

Примерный комплекс лечебной гимнастики при бронхиальной астме

Примерный комплекс лечебной гимнастики при бронхоэктатической болезни

Примерный комплекс лечебной гимнастики при эмфиземе легких

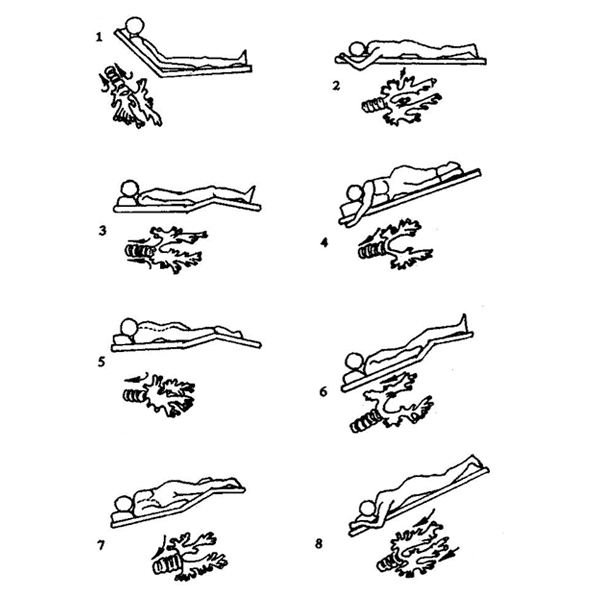

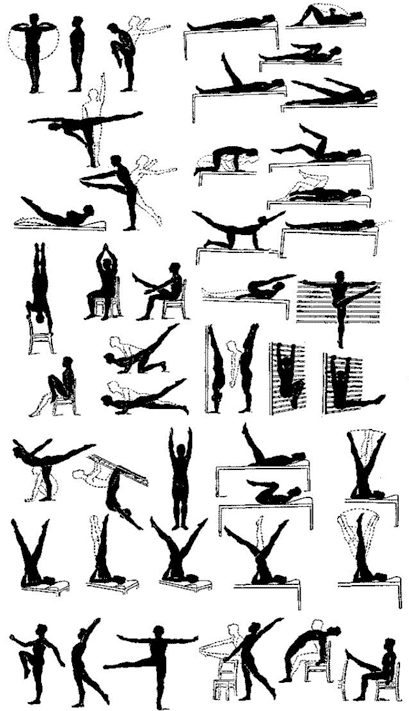

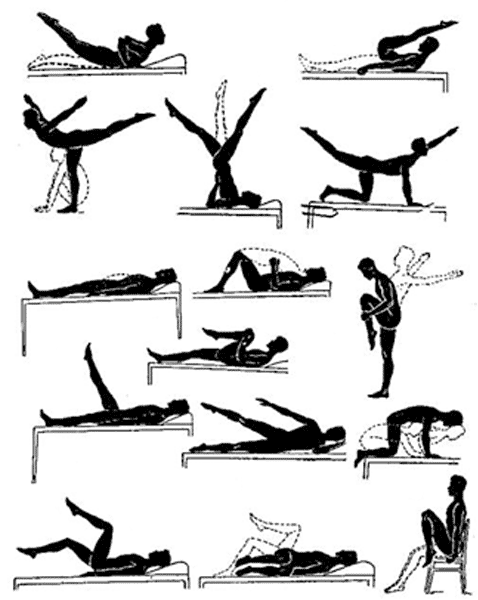

Дренирующие положения тела при патологии легочных зон:

1 апикальных сегментов верхних долей; 2 — верхних сегментов нижних долей; 3 — передних сегментов верхних долей; 4 — боковых базальных сегментов нижних долей; 5 — задних сегментов верхних долей; 6 — переднебазальных сегментов нижних долей; 7 — язычковых сегментов; 8 — заднебазальных сегментов нижних долей

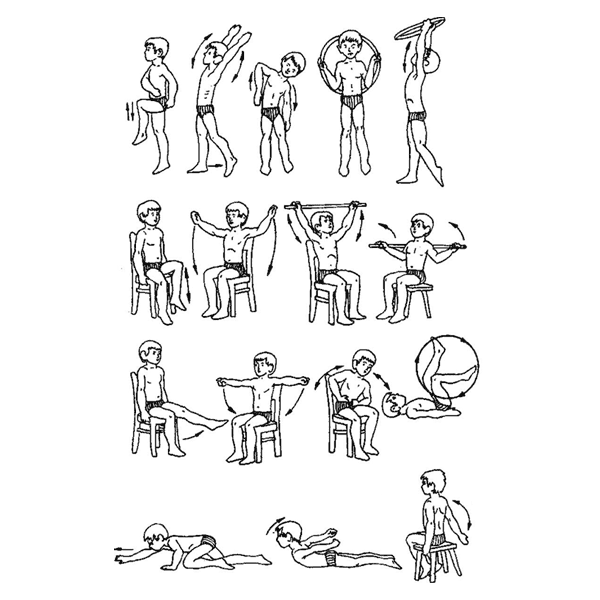

Примерный комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях легких у детей

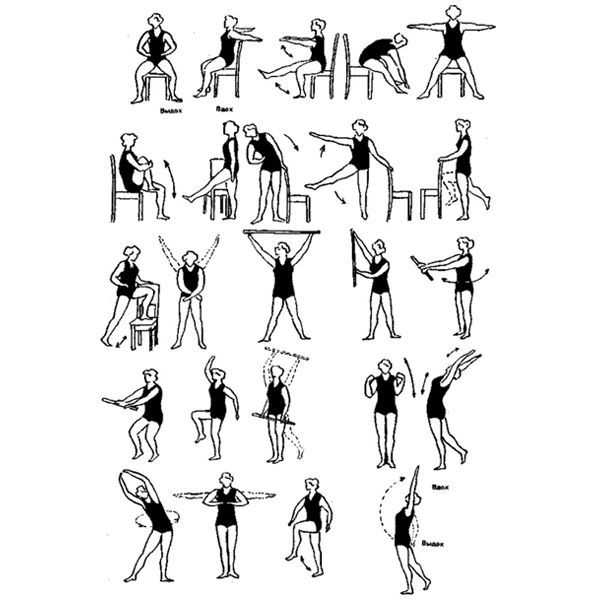

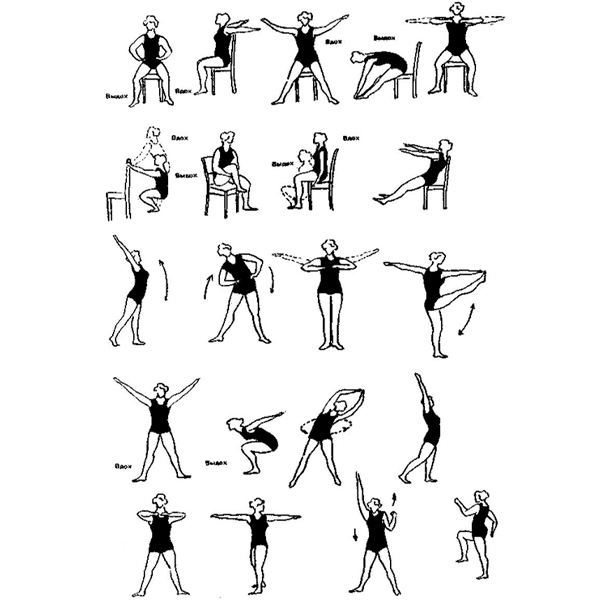

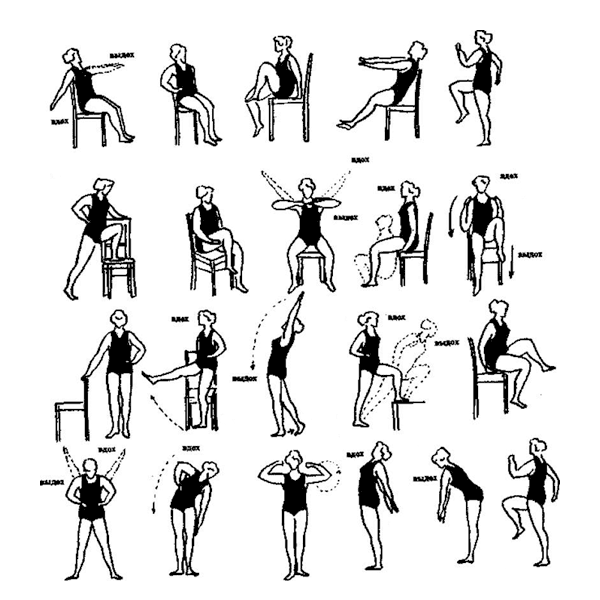

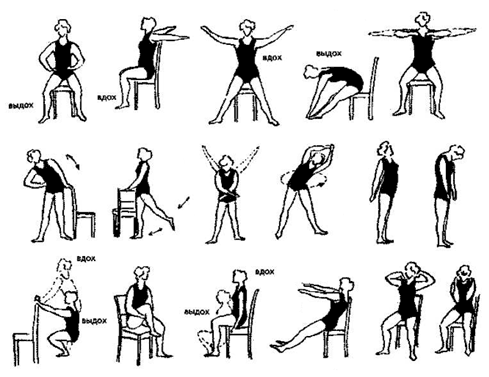

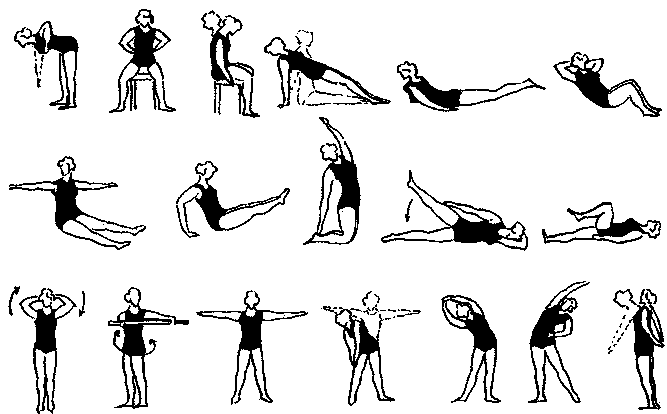

Примерный комплекс лечебной гимнастики при гипертонической болезни

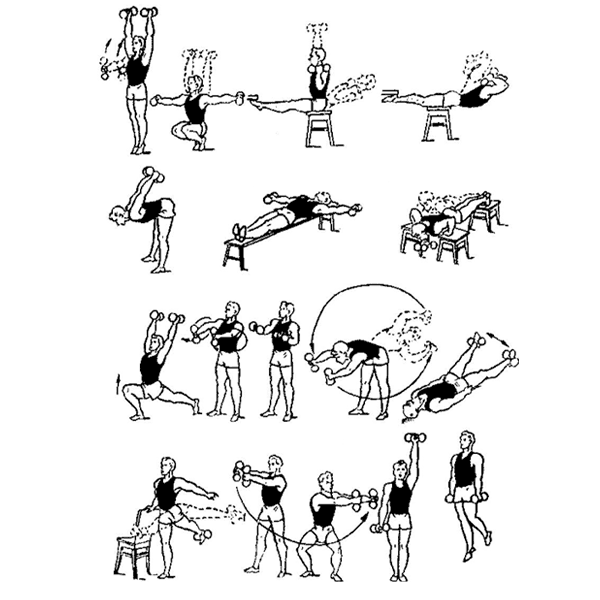

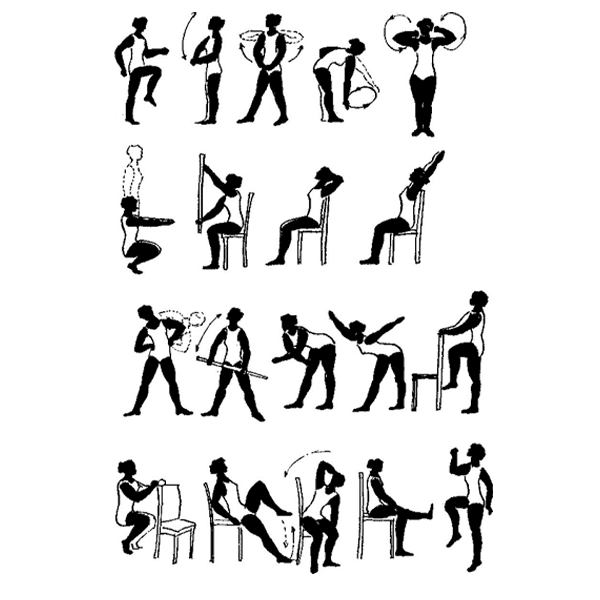

Примерный комплекс упражнений лечебной гимнастики с гантелями при гипотонии

Примерный комплекс упражнений лечебной гимнастики при ишемической болезни сердца (стенокардии)

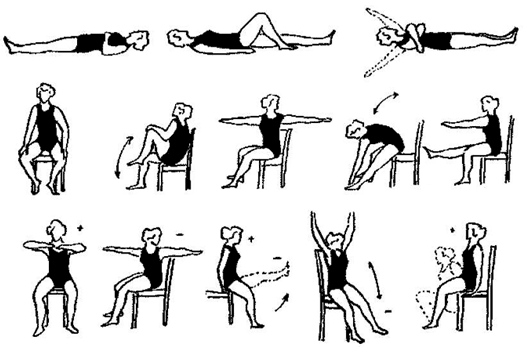

Примерный комплекс лечебной гимнастики при инфаркте миокарда

Примерный комплекс лечебной гимнастики при артритах (полиартритах) различной этиологии, в т.ч. и с поражением сердечно-сосудистой системы

Примерный комплекс лечебной гимнастики при облитерирующем эндартериите I -II А степени

Примерный комплекс лечебной гимнастики при облитерирующем эндартериите IIБ—III степени

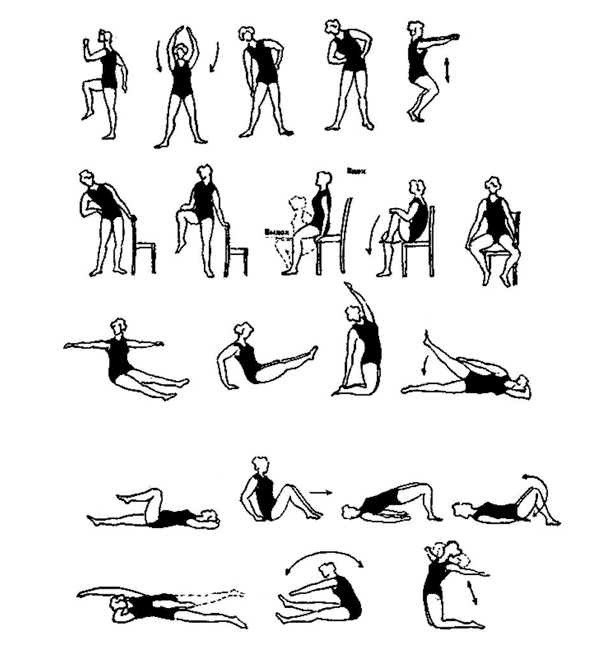

Примерный комплекс лечебной гимнастики при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастритах

Примерный комплекс лечебной гимнастики при гастроптозе (опущении желудка)

Примерный комплекс лечебной гимнастики при холецистите

Примерный комплекс лечебной гимнастики при колитах и запорах

Примерный комплекс лечебной гимнастики при диабете

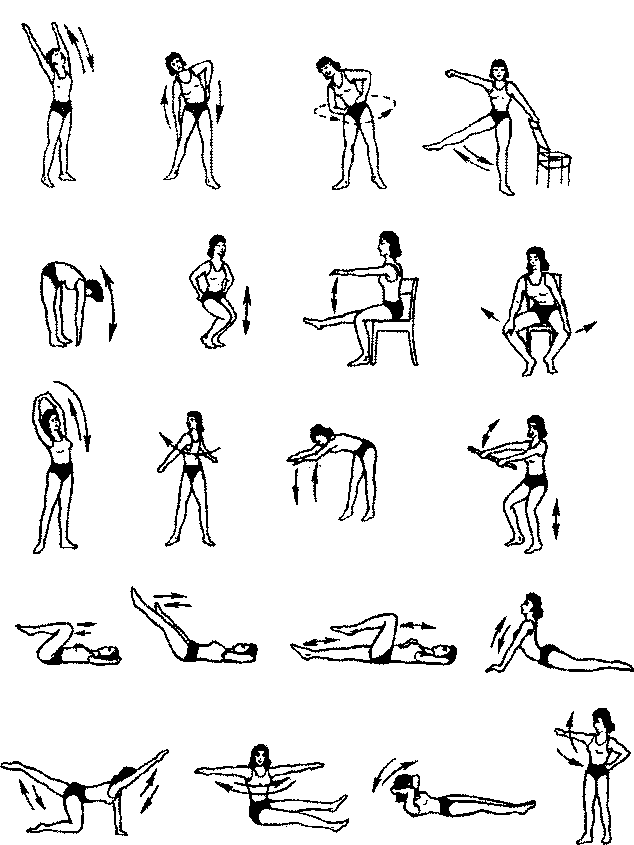

Примерный комплекс лечебной гимнастки при ожирении

Примерный комплекс лечебной гимнастики при ожирении у школьников

Примерный комплекс лечебной гимнастики при простатите

Примерный комплекс лечебной гимнастики при функциональном недержании мочи

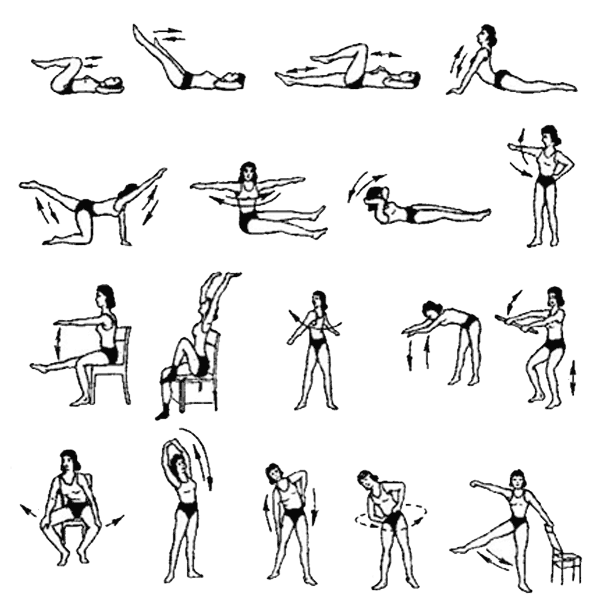

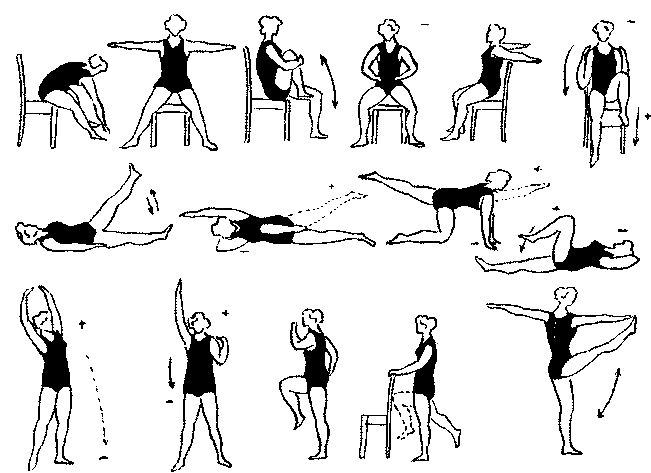

Примерный комплекс лечебной гимнастики при беременности до 16 недель

Примерный комплекс лечебной гимнастики при беременности 17—31 недель

Примерный комплекс лечебной гимнастики при беременности 32-40 недель

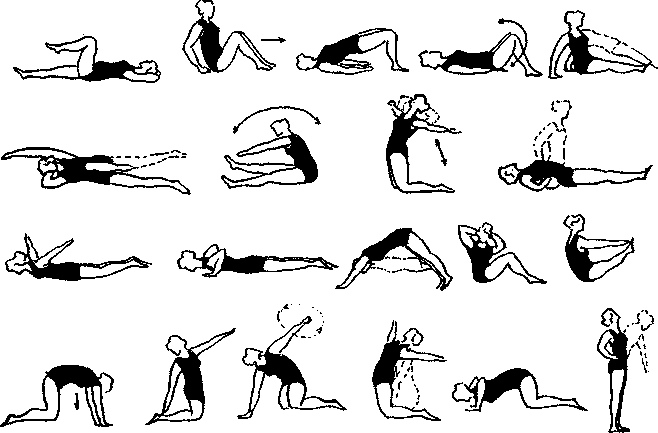

Примерный комплекс лечебной гимнастики в послеродовом периоде

Примерный комплекс лечебной гимнастики при гинекологических заболеваниях

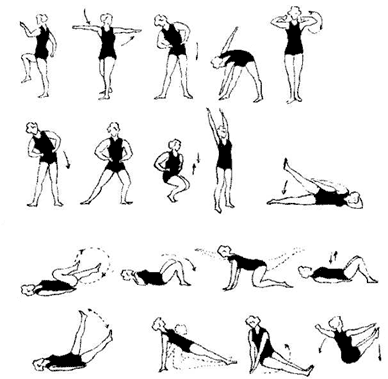

Примерный комплекс лечебной гимнастики в дооперационном периоде при операциях на легких

Примерный комплекс лечебной гимнастики в раннем периоде после операции на легких

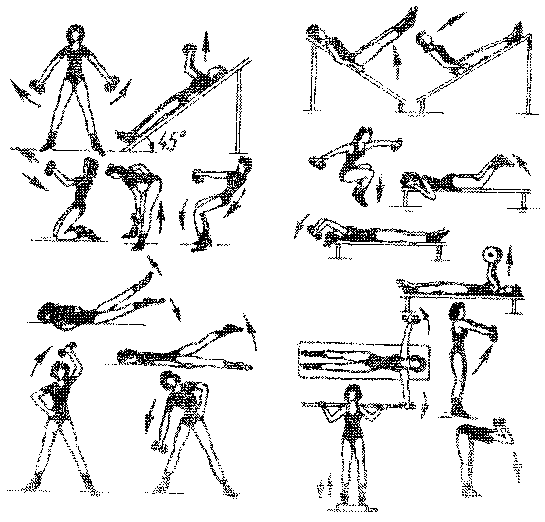

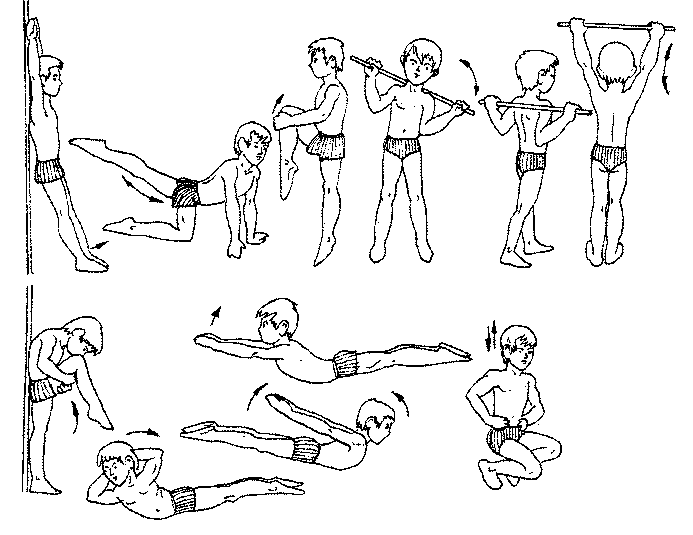

Примерный комплекс лечебной гимнастики с резиновым амортизатором при гиподинамии

Примерный комплекс лечебной гимнастики в дооперационном периоде на органах брюшной области

Примерный комплекс лечебной гимнастики в послеоперационном периоде на органах брюшной области

Примерный комплекс лечебной гимнастики в первом периоде реадаптации при гиподинамии

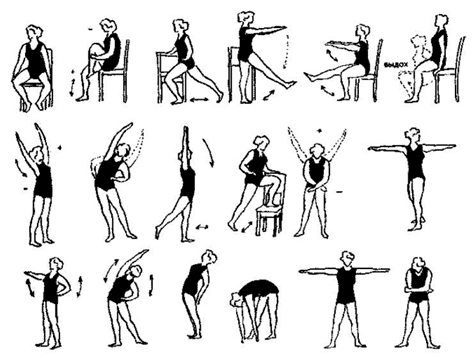

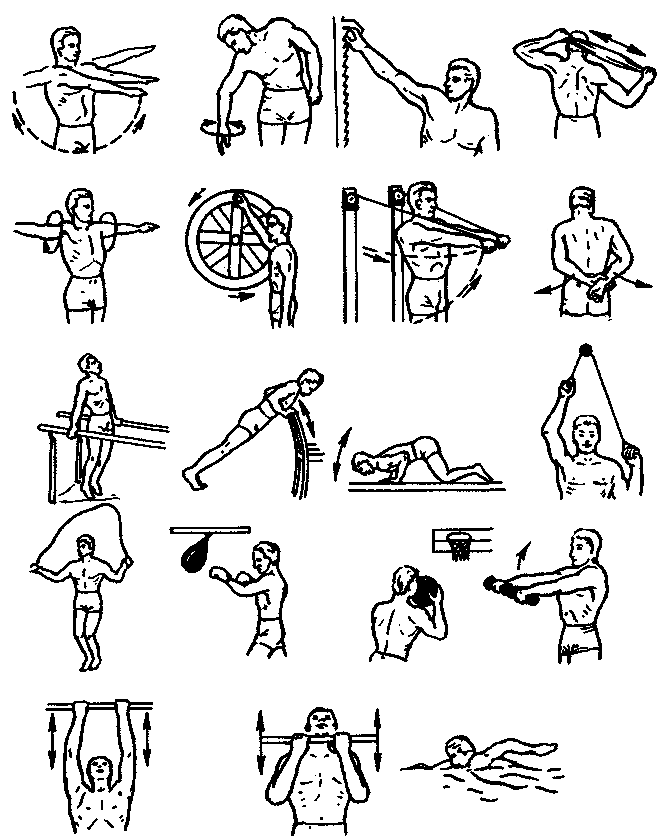

Примерный комплекс лечебной гимнастики для профилактики контрактур и тугоподвижности в плечевом и локтевом суставах

Примерный комплекс лечебной гимнастики для профилактики контрактур и тугоподвижности в плечевом и локтевом суставах

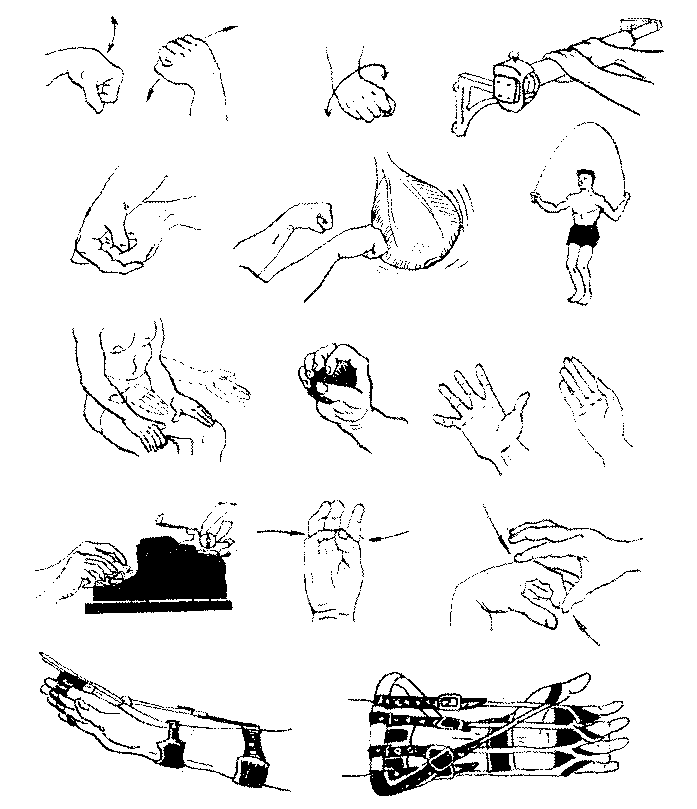

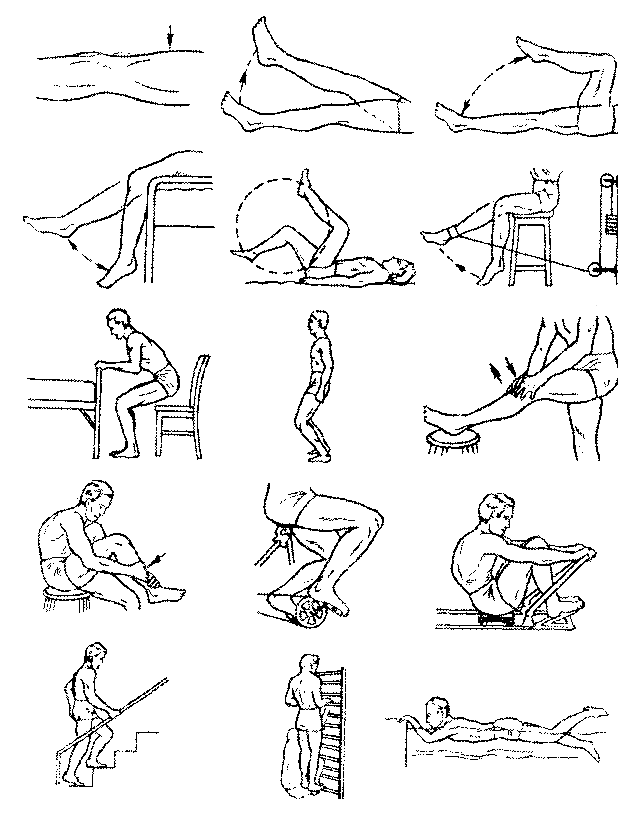

Примерный комплекс физических упражнений для восстановления функции коленного сустава

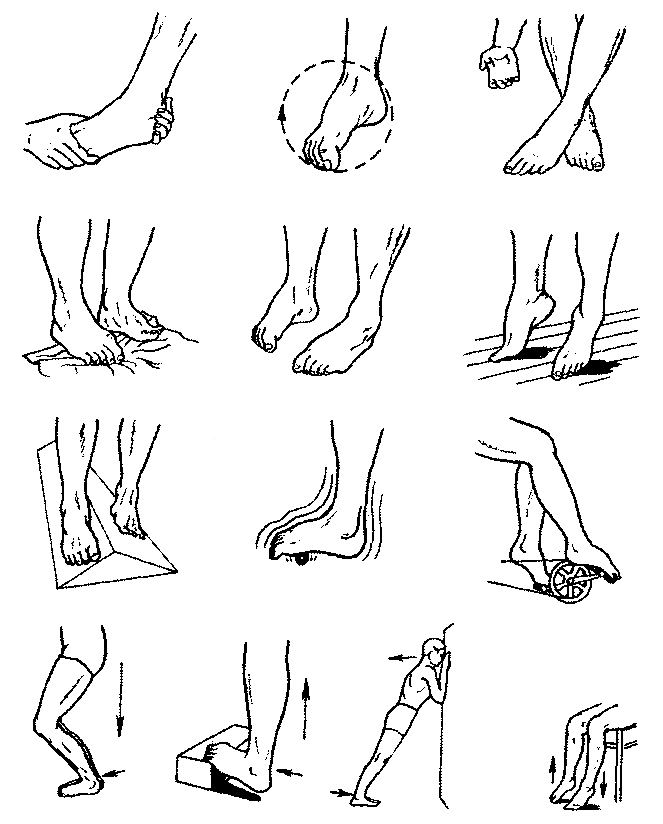

Примерный комплекс физических упражнений для восстановления функции голеностопного сустава

Примерный комплекс лечебной гимнастики при ампутации нижней конечности

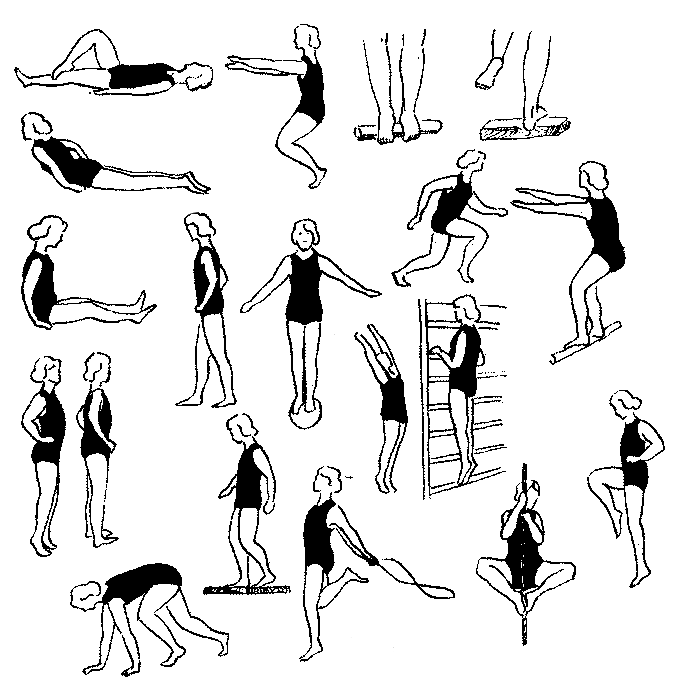

Примерный комплекс лечебной гимнастики при нарушении осанки

Примерный комплекс лечебной гимнастики при плоскостопии

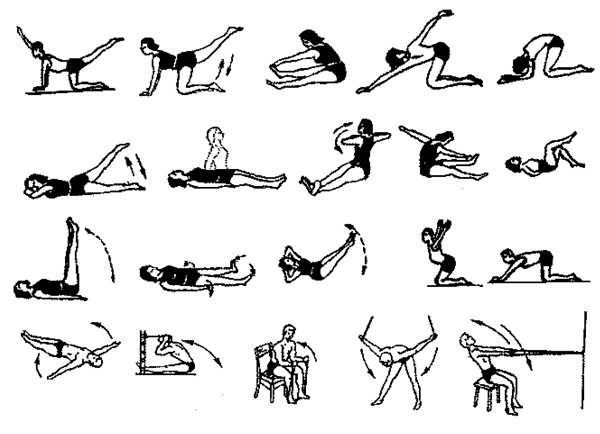

Примерный комплекс лечебной гимнастики при остеохондрозе позвоночника

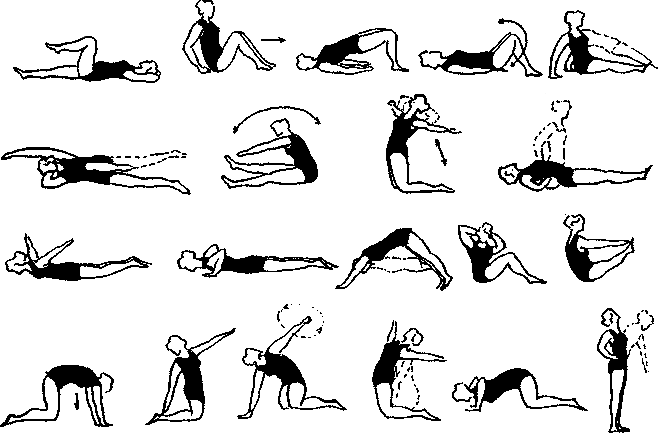

Примерный комплекс лечебной гимнастики при пояснично-крестцовом радикулите

Примерный комплекс лечебной гимнастики при болезни Бехтерева

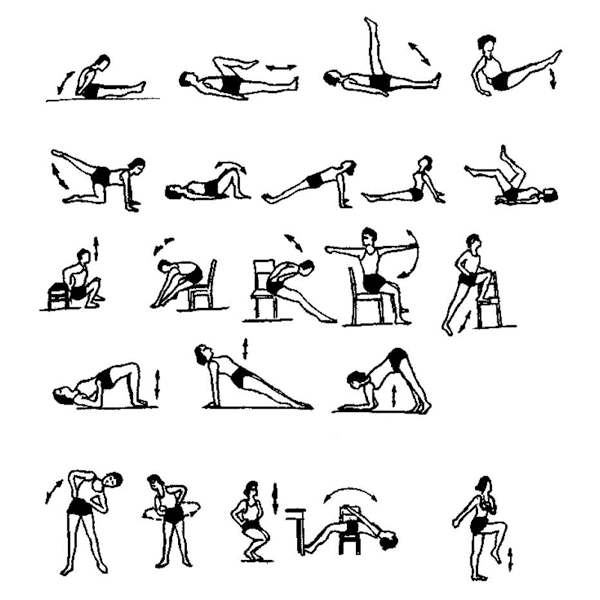

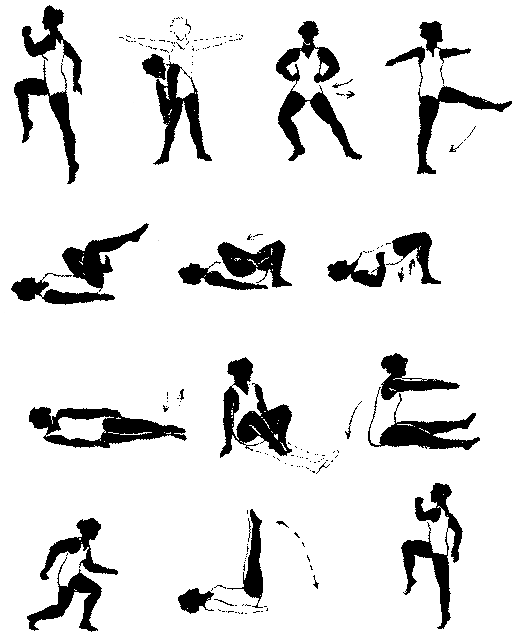

Примерный комплекс упражнений в раннем возрасте у детей с церебральным параличом

Примерный комплекс упражнений в раннем возрасте у детей с церебральным параличом

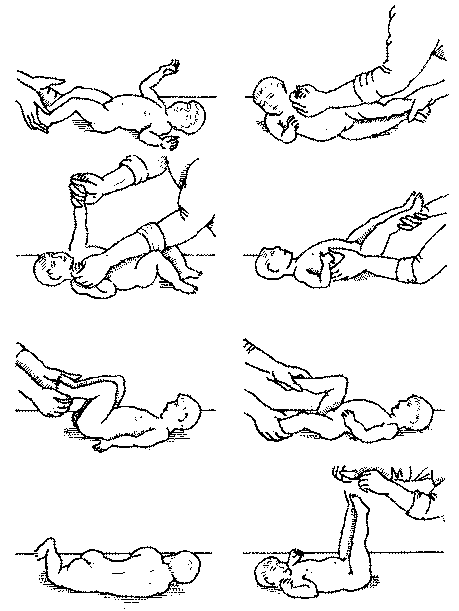

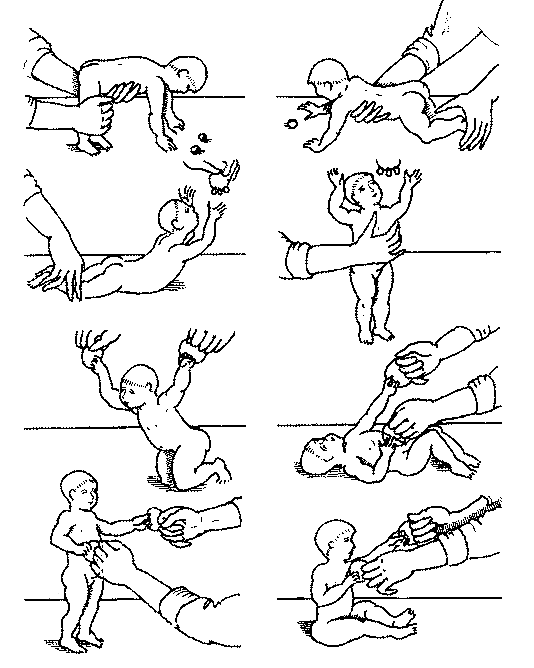

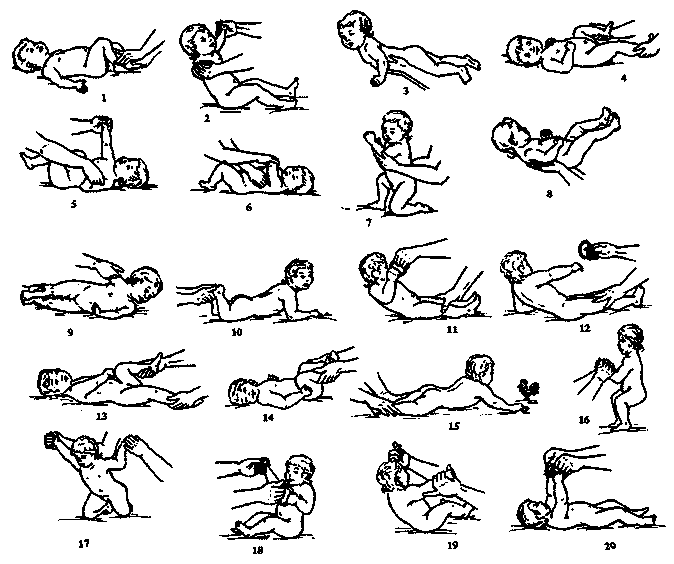

Примерный комплекс лечебной гимнастики для детей раннего возраста

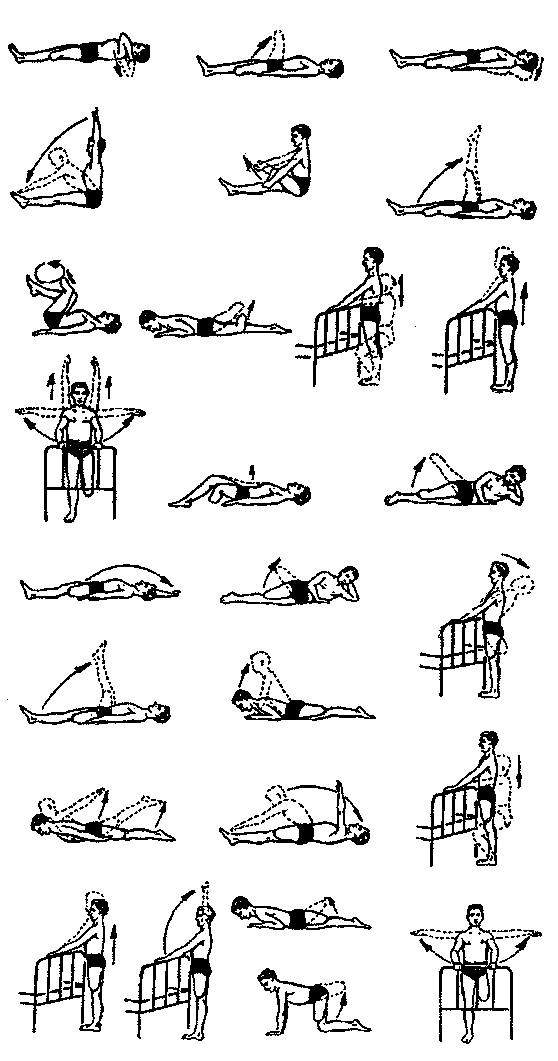

1 — скользящие движения ногами; 2 — присаживание с отведенными руками; 3 — «парение» лежа на животе; 4 — поочередное сгибание ног; 5 — сгибание и разгибание рук; 6 — отведение и скрещивание рук на груди; 7 — вставание; 8 — «парение» на спине; 9 — поворот со спины на живот; 10 — ползание рефлекторное; 11 — присаживание (при поддержке за одну руку); 12 — самостоятельное присаживание; 13 — сгибание и разгибание ног; 14 — одновременное сгибание ног; 15 — ползание; 16 — приседание на корточки; 17 — приподнимание туловища за выпрямленные руки из положения лежа на животе; 18 — сгибание и разгибание рук; 19 — приподнимание из исходного положения лежа на спине; 20 — круговые движения руками

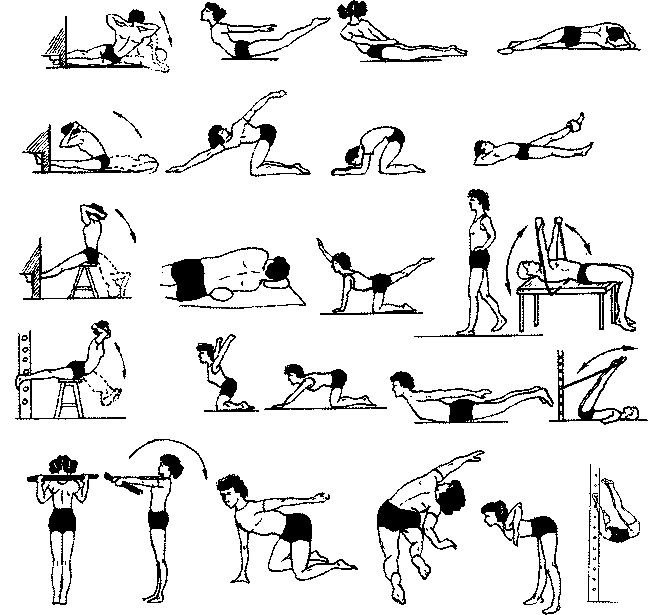

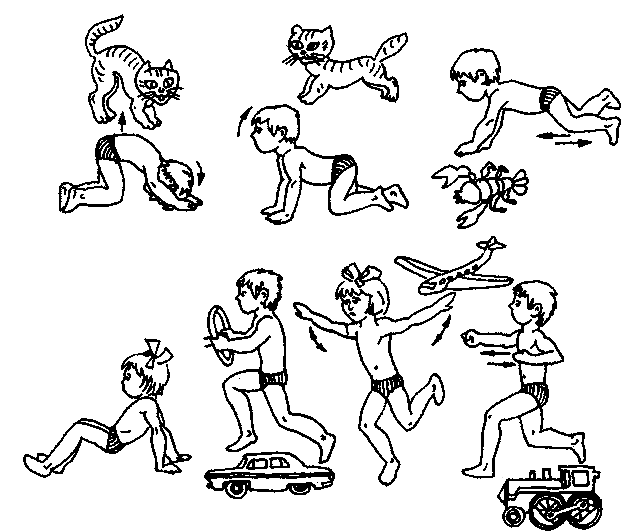

Примерный комплекс имитационных гимнастических упражнений у детей

Примерный комплекс физических упражнений для дошкольников

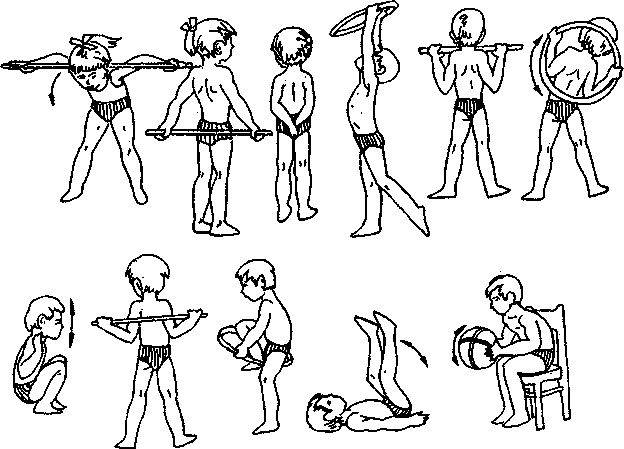

Примерный комплекс упражнений для дошкольников 5-6 лет

0 комментариев