Подходы к ведению пациентов с хронической болезнью почек 1-4-й стадии. Лекция для врачей

Отрывок из книги "Руководство по диализу" - Джон Т. Даугирдас, Питер Дж. Блейк, Тодд С. Инг

Хроническую болезнь почек (ХБП) можно определить по-разному. Служба предупреждения болезней в США (US Preventive Health Service) определяет ее как снижение функции почек со скорректированной на размер тела расчетной скоростью клубочковой фильтрации (рСКФ/1,73 м2) <60 мл/мин), или как почечное повреждение, персистирующее более трех месяцев.

Ведение пациентов с ХБП включает в себя: скрининг, этиологический диагноз, установление стадии ХБП, идентификацию пациентов с высоким риском прогрессирования и мероприятия по коррекции этих рисков; коррекцию осложнений ХБП; подготовку пациентов к трансплантации или заместительной почечной терапии.

I. Скрининг, диагноз и стадия ХБП. Скрининг должен включать в себя мониторинг наличия протеинурии и измерение почечной функции. Скрининг должен быть ориентирован на пациентов с факторами риска ХБП. Они включают в себя диабет, гипертензию, сердечно-сосудистую патологию, курение, ожирение, возраст старше 60 лет, определенную этническую и расовую принадлежность, семейный анамнез ХБП.

А. Измерение протеинурии. US Preventive Health Service рекомендует проводить оценку протеинурии в качестве скрининга у всех пациентов высокого риска. Американская диабетическая ассоциация (ADA) рекомендует проводить оценку микроальбуминурии у всех пациентов с диабетом II типа при его выявлении и у всех пациентов с диабетом I типа через 5 лет после начала заболевания. Скрининг можно проводить по мочевым полоскам, но наиболее надежным методом является измерение отношения альбумина к креатинину в разовой утренней порции мочи. Полоски должны выявлять как альбумин, так и наличие эритроцитов и лейкоцитов в моче. Если полоски выявили наличие клеток, следует провести микроскопический анализ осадка мочи. Табл. 1.1 представляет некоторые ограничения по использованию мочевых полосок. Одной из проблем является то, что они измеряют только концентрацию и могут дать ложно-отрицательные результаты в разведенной моче. Расчет отношения альбумина к креатинину (АКО) обходит эту проблему, поскольку как альбумин, так и креатинин одинаково подвергаются разведению, и эффект разведения мочи не проявляется. Нормальная альбуминурия определяется как уровень меньше 30 мг/г (меньше 3 мг/ммоль); микроальбуминурией обозначается уровень 30-300 мг/г (3-30 мг/ммоль); макроальбуминурия - уровень выше 300 мг/г (30 мг/ммоль). Эти границы в целом соотносятся с альбуминурией, оцениваемой в мг/день (то есть 30 и 300 мг/день) - в предположении, что за сутки экскретируется 1 г креатинина. В действительности суточная экскреция креатинина выше; кроме того, она выше у мужчин, чем у женщин, и у молодых выше, чем у пожилых. Однако точное определение границ АКО фактически не имеет очень большого клинического значения, поскольку риск, связанный с нарастанием экскреции альбумина, является непрерывной величиной и увеличивается с ростом альбуминурии даже в диапазоне меньше 30 мг/день. Анализ АКО можно выполнять в любое время суток, но утренний тест увеличивает чувствительность и с большей вероятностью исключает относительно благоприятные условия ортостатической протеинурии, когда протеинурия наблюдается в течение дня, но отсутствует, пока пациент спит лежа. Выявленный положительный тест АКО следует повторить как минимум дважды за три месяца для подтверждения положительного теста и исключения острого почечного повреждения.

Таблица 1.1 Ограничения по мочевым полоскам

Ложноотрицательные результаты

Низкая плотность мочи (<1,010)

Высокая концентрация солей в моче

Кислая моча

Неальбуминовая протеинурия

Ложноположительные результаты

Присутствие крови или семенной жидкости

Щелочная моча

Детергенты/дезинфектанты

Радиоконтрастные вещества

Высокая плотность мочи (>1,030)

В. Измерение почечной функции

1. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ). СКФ, обычно выражаемая в мл/мин, это объем сыворотки крови, очищаемой почками в единицу времени. СКФ зависит от размера тела и возраста, поэтому однократно полученную величину СКФ следует оценивать в этом контексте. Обычно СКФ стандартизуют по площади поверхности тела, а именно по 1,73 м2. У здоровых пациентов величина СКФ/1,73 м2 одинакова у мужчин и женщин, но обычно снижается с возрастом - от 115 мл/мин у молодых до 100 мл/мин в среднем возрасте, далее снижаясь до 90, 80 и 70 мл/мин по достижении 60, 70 и 80 лет соответственно.

2. Сывороточный креатинин. Креатинин продуцируется с относительно постоянной скоростью из креатина в мышцах и экскретируется почками как клубочковой фильтрацией, так и канальцевой секрецией. Нормальный диапазон составляет 53-88 мкмоль/л (0,6-1 мг/дл) у женщин, и 70-115 мкмоль/л (0,8- 1,3 мг/дл) у мужчин. Измерение креатинина - простой способ грубо оценить функцию почек, с ее падением уровень креатинина будет возрастать, поскольку его продукция сохранится на прежнем уровне. Отношение между сывороточным креатинином и функцией почек нелинейное, удвоение креатинина соответствует снижению СКФ примерно на 50%. Удвоение креатинина от исходно низкой величины приведет к сохранению уровня креатинина в «нормальном диапазоне», несмотря на существенное снижение функции почек. На уровень сывороточного креатинина влияет мышечная масса, недавнее потребление мяса и определенных препаратов (например, циметидин блокирует канальцевую секрецию креатинина, несколько увеличивает его уровень в сыворотке без какого-либо эффекта на СКФ). У пациентов с циррозом и асцитом оценка почечной функции по уровню креатинина особенно сложна. Продукция креатинина может быть низкой из-за снижении мышечной массы, кроме того, часто трудно оценить истинный вес тела без асцита для стандартизации по размеру тела. У этих пациентов уровень креатинина 44-88 мкмоль/л (0,5-1 мг/дл) - формально нормальный, может отражать умеренно и выражено сниженную функцию почек. Даже у пациентов без кахексии уровень сывороточного креатинина следует интерпретировать в контексте с мышечной массой. Например, сывороточный креатинин 115 мкмоль/л (1,3 мг/дл) может соответствовать клиренсу креатинина 94 мл/ I мин у молодого мужчины 80 кг или клиренсу креатинина только в 28 мл/мин у пожилой женщины 50 кг (Macgregor and Methven, 2011).

До последнего времени сывороточный креатинин измерялся рядом методов, некоторые из которых (из-за взаимодействия с другими веществами в крови) давали существенные отклонения от «истинной» концентрации креатинина в крови, измеренного методом радиоизотопной дилюционной масс-спектрометрии (IDMS). В США и многих других странах лаборатории в настоящее время стандартизуют свои методы измерения по IDMS, и стандартизованные величины оказываются несколько ниже.

3. Клиренс креатинина по сбору мочи. Сбор мочи за определенное время (обычно за 24 часа) с измерением экскреции креатинина можно использовать для расчета клиренса креатинина (СIСг), который определяется как объем сыворотки, очищенной от креатинина за минуту. Нормальное значение составляет примерно 95 ± 20 мл/мин у среднего размера женщины и 125 + 25 мл/мин у среднего размера мужчины. Пациентов просят утром помочиться в туалет, отметить время начала сбора и в последующем собирать все порции мочи в контейнер в течение суток. На следующее утро пациент помещает последнюю порцию мочи в контейнер и отмечает время завершения периода сбора. Делением количества креатинина в собранной моче на число минут периода сбора лаборатория может рассчитать минутную скорость экскреции креатинина. В течение этих суток необходимо получить образец крови для измерения креатинина. Для расчета клиренса креатинина скорость экскреции креатинина в минуту делится на сывороточный уровень креатинина. Это дает оценку объема сыворотки, «очищенной» от креатинина почками. Например, если минутная экскреция креатинина составляет 1 мг/мин, а сывороточный уровень креатинина - 1 мг/дл (0,01 мг/мл), тогда 1,0/0,01 = 100 мл/мин: такое количество сыворотки очищалось почками в среднем за минуту в течение периода сбора. Хотя технически сбор мочи в течение суток представляет определенные сложности, этот метод измерения функции почек очень полезен у пациентов с кахексией, включая таковых с циррозом и асцитом, так же, как и у пациентов с ожирением. Полноту сбора мочи можно оценить, сравнивая количество полученного креатинина с ожидаемой суточной его экскрецией для пациента данного веса и пола. Следует ожидать экскреции креатинина около 15-20 мг/кг тощей массы тела у женщин, и 20-25 мг/кг у мужчин. Более точную оценку экскреции креатина можно получить по формуле, включающей вес тела, пол, возраст и расу, такую, как разработана 1х (2011); расчет представлен в номограмме в Приложении А. Если экскреция креатинина значимо ниже ожидаемой, можно предположить неполный сбор мочи.

Поскольку креатинин помимо клубочковой фильтрации выводится канальцевой секрецией, клиренс креатинина выше, чем СКФ. При очень низкой СКФ/1,73 м2 (например, ниже 10-15 мл/мин) высока доля экскреции креатинина путем канальцевой секреции. Для получения более надежной оценки СКФ при низкой функции почек можно измерить клиренс креатинина и мочевины, а также уровень мочевины в крови. Клиренс мочевины рассчитывается так же, как и для креатинина. Мочевина фильтруется в клубочках, но некоторая доля ее реабсорбируется в канальцах. Таким образом, для мочевины ситуация обратная: из-за канальцевой реабсорбции клиренс мочевины ниже, чем СКФ. Показано, что средняя величина клиренсов по мочевине и по креатинину дает хорошую оценку СКФ у пациентов с уровнем функции почек ниже 10-15 мл/мин.

4. Расчетный клиренс креатинина. Чтобы избежать неточности и неудобства со сбором мочи за определенное время, СIСг можно оценить по формулам, которые рассчитывают минутную экскрецию креатинина на основе возраста, размера тела, пола и иногда расы. Одной из формул, которая для этого использовалась, является формула Кокрофта-Голта:

расчетный ССг = (140 - возраст) х (0,85 для женщин) х (W в кг)/(72 х Сгс в мг/дл)

расчетный ССг = (140 - возраст) х (0,5 для женщин) х (W в кг)/(0,814 х Сгс в мкмоль/л),

где W - это вес тела. Эта формула дает быструю и довольно точную оценку почечной функции. Можно использовать позднее разработанную формулу 1х (2011), приведенную в Приложении А. Формула 1х была разработана и подтверждена на значительно большей популяции и основана на современных калиброванных по IDMS измерениях креатинина. Ни одна из формул не точна у пациентов со значимым ожирением или кахексией. Некоторые авторы предполагают, что точность формулы Кокрофта-Голта можно улучшить, используя фактический вес тела при кахексии, идеальный вес тела для обычных пациентов и скорректированный вес тела при ожирении (Brown, 2013). См. Приложение В.

5. Расчетная СКФ.

а) Формула Modification of Diet in Renal Disease (MDRD). Эта формула была разработана в исследовании MDRD и дает рСКФ, стандартизованную по площади поверхности тела в 1,73 м2, для лабораторий, использующих стандартизованную по IDMS величину креатинина:

рСКФ/1,73 м2 = 175 х [Сгс в мг/дл] - 1,154 х [Age] - 0,203 х [0,742 для женщин] х [1,210 если черный].

рСКФ/1,73 м2 = 1,98 X [Сгс в мкмоль/л] - 1,154 х [Age] - 0,203 х [0,742 для женщин] х [1,210 если черный].

Величина «175» в формуле используется вместо «186» в оригинальной публикации в связи с коррекцией по IDMS, для сопоставления с наборами, использованными в исследовании MDRD. При использовании величины креатинина, измеренного в мкмоль/л, нужно разделить величину сывороточного креатинина на 88,5 для перевода в мг/дл.

Формула MDRD отличается от формул Кокрофта-Голта и 1х. Во-первых, она была разработана по данным измерения СКФ по иоталамату - веществу, которое не секретируется канальцами, и соответственно, представляет клубочковую фильтрацию, а не клиренс креатинина. При прочих равных условиях формула MDRD дает более низкие значения почечной функции (СКФ), чем клиренс креатинина, который включает в себя компонент канальцевой секреции. Во-вторых, формула MDRD включает стандартизацию по размеру тела и выражает рСКФ/1,73 м2. Клиренс креатинина, как полученный по результатам сбора мочи, так и по формулам Кокрофта-Голта и 1х, является первичной оценкой клиренса креатинина, которая нуждается в коррекции по размеру тела.

b) Формула CKD-EPI. Она похожа на формулу MDRD, но подтверждена в большей группе пациентов, в которую входили и лица с легким снижением функции почек. Формула CKD-EPI представлена в Приложении А. Различия между двумя формулами не являются клинически важными, поскольку они применяются, как правило, у пациентов с СКФ выше 60 мл/ мин, где знание о точном уровне функции почек не так существенно.

c) Формула на основе цистатина С. Альтернативным методом оценки СКФ являются формулы, использующие сывороточный уровень цистатина С. Это белок молекулярным весом 13 кДа, продуцируемый всеми клетками, который фильтруется в клубочках, но не реабсорбируется. Продукция цистатина С не связана с мышечной массой или потреблением мяса. В некоторых исследованиях показано, что в сравнении с формулами, основанными на креатинине, оценка СКФ по цистатину С лучше коррелирует с исходами лечения пациентов с ХБП. Некоторые новейшие попытки предсказать СКФ комбинируют данные по сывороточному креатинину и цистатину С (Levey, 2014). Лабораторные методы измерения цистатина С не стандартизованы (хотя этот процесс идет), и в настоящее время формулы с цистатином С не используются широко.

6. Проблемы с оценкой клиренса при остром почечном повреждении. Расчетные формулы, основанные на креатинине или цистатине, предполагают стабильную ситуацию. Если бы удалить обе почки, сывороточные уровни креатинина и цистатина С начали бы подниматься, но это заняло бы несколько дней. Поэтому никакие из описанных выше формул неполезны в ситуации, когда функция почек быстро изменяется. Сбор мочи за определенное время может быть полезен для измерения клиренса креатинина, но его уровень следует измерять в начале и в конце периода сбора, и минутную экскрецию креатинина нужно делить на среднюю по времени величину креатинина сыворотки.

С. Ультразвуковое исследование и электролиты сыворотки. У пациентов с выявленной ХБП следует получить изображение почек, как правило, ультразвуковое, чтобы оценить структурные аномалии и возможную обструкцию. Следует также измерить сывороточные электролиты (Na, К, СI, НСО3) на предмет поиска метаболического ацидоза и электролитных нарушений, наличие которых может дан ключ к диагностике почечной патологии.

D. Поиск этиологического диагноза. Идентификация причины ХБП является весьма важной. ХБП может быть обратима, например, у пациентов с билатеральным реноваскулярным стенозом или хронической обструкцией шейки мочевого пузыря при гипертрофии простаты. Причина ХБП может дать представление о темпе ее прогрессирования. Поскольку некоторые почечные заболевания с высокой вероятностью развиваются в почечном трансплантате, их выявление важно для дальнейшего принятия решений.

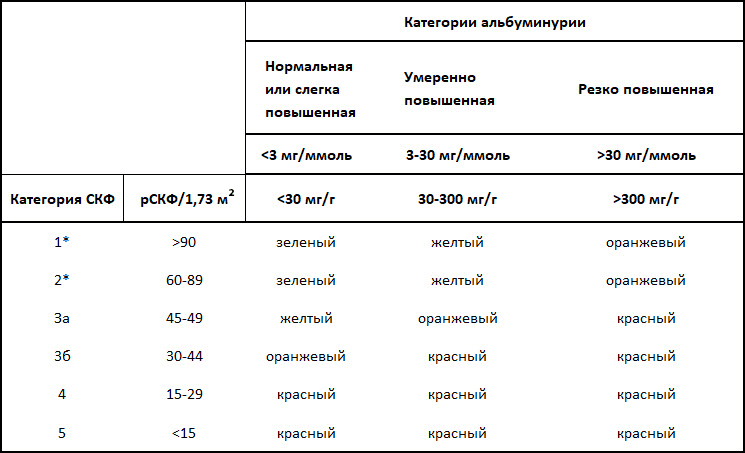

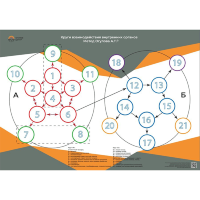

E. Стадии. Широко принято разделение по стадиям ХБП в соответствии с инициативой KDOQI Национального почечного фонда. Стадии разделяются от первой, самой легкой, до пятой, наиболее тяжелой на основе уровней рСКФ, стандартизованных по площади поверхности тела. Две легкие стадии (1 и 2), при которых СКФ все еще выше 60 мл/мин, требуют наличия признаков почечного повреждения, помимо сниженной СКФ. Почечное повреждение может манифестировать патологическими изменениями по результатам почечной биопсии, аномалиями в составе крови и мочи (протеинурия или изменение осадка мочи) или аномалиями на визуализирующих исследованиях. Более тяжелые стадии ХБП - 3, 4, 5-я - имеются по определению, когда СКФ ниже 60, 30 и 15 мл/мин соответственно. Некоторые пожилые пациенты с рСКФ в диапазоне 45-60 мл/мин могут не иметь признаков почечного повреждения и повышенных рисков ускоренного снижения почечной функции или летальности. Это обстоятельство было отчасти учтено в последующем развитии системы разделения по стадиям ХБП в инициативе KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes). Стадия ХБП 3 была разделена на два уровня: За с рСКФ 45-59 мл/ мин и Зб с рСКФ 30-44 мл/мин. Также в новую систему была внесена степень протеинурии, измеренная по АКО. Новая система представлена в табл. 1.2, где низкий риск осложнений и прогрессирования ХБП обозначен зеленым, а его последовательное возрастание - желтым, оранжевым и красным.

II. Замедление прогрессирования ХБП и сердечно-сосудистой патологии. У пациентов с ХБП факторы риска прогрессирования заболевания очень похожи на риски сердечно-сосудистой патологии. Одной из целей раннего выявления пациентов с ХБП является попытка скорректировать или ослабить эти риски в надежде поддержать функцию почек и минимизировать сердечно-сосудистые риски. Главными факторами риска являются: курение, артериальная гипертензия, гипергликемия у пациентов с сахарным диабетом (а возможно и у пациентов без него), гиперлипидемия, анемия и гиперфосфатемия. Протеинурия и даже микроальбуминурия значимо повышают риски как прогрессирования ХБП, так и сердечно-сосудистых осложнений. Уровни воспалительных медиаторов, особенно С-реактивного белка (СРБ), возрастают при ХБП и связаны с повышенными рисками атеросклероза.

A. Прекращение курения. Курение является традиционным сердечно-сосудистым риском, и его прекращение важно с этой точки зрения. Существуют свидетельства, что курение также ускоряет прогрессирование ХБП, что подчеркивает важность его прекращения у этих пациентов.

B. Контроль АД и протеинурии. Представление о целевых уровнях АД у пациентов с ХБП находится в продолжающемся развитии. KDIGO и KDOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative) рекомендуют в этом качестве уровень меньше 130/80 мм рт. ст. для всех пациентов с ХБП независимо от наличия диабета и степени протеинурии. Однако рекомендации Eighth Joint National Committee (JNC 8), опубликованные в 2013 году, предлагают менее агрессивную цель - меньше 140/90 мм рт. ст. у пациентов моложе 60 лет с диабетом и ХБП. Независимо от того, имеется ли гипертензия, использование ингибиторов АПФ/блокаторов рецепторов ангиотензина (иАПФ/БРА рекомендуется для замедления прогрессирования ХБП у пациентов с диабета ческой нефропатией, а также у недиабетических пациентов с ХБП с протеинурией (отношение белка к креатинину в разовом анализе больше 200 мг/г). Тиазидовые диуретики являются препаратом выбора среди диуретиков для ран них стадий ХБП при уровне креатинина ниже 160 мкмоль/л (меньше 1,8 мг/дл) При более высоких уровнях рекомендуются петлевые диуретики (дважды в день) из-за предполагаемой неэффективности тиазидовых диуретиков. Однако отсутствие эффективности последних у пациентов со сниженной СКФ н доказано. Хлорталидон, пролонгированный диуретик, эффективен при ХБП: снижении гидратации (Agarwal, 2014) до степени, когда наблюдались признаю дегидратации.

Таблица 1.2 Прогноз для пациентов с ХБП по категориям СКФ и альбуминурии

Примечание. Зеленый - нет повышенного риска, если нет других маркеров болезни почек, нет ХБП; желтый - умеренно повышенный риск; оранжевый - высокий риск; красный - очень высокий риск.

* - нет ХБП, если нет изменений в моче, структурных или патологических изменений. Риск прогрессирования может быть умеренноповышен при определенных болезнях почек.

Модифицировано из: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for thе Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease. Kidney Int Suppl. 2013; 3:1-150.

Дозы иАПФ/БРА титруются до минимизации протеинурии, но после начала лечения и после каждого изменения дозы требуется мониторинг АД, кали, и креатинина. Ограничение соли и использование диуретиков повышает антипротеинурический эффект иАПФ/БРА. Противопоказаны иАПФ/БРА беременным, особенно позднее первого триместра, и пациентам с анамнезом ангионевротического отека. У пациентов с СКФ больше 15 мл/мин редко требуете уменьшать дозу гипотензивных препаратов с учетом сниженной экскреции. Хотя время полужизни в плазме некоторых классов гипотензивных препарате возрастает.

C. Бета-блокаторы и аспирин: кардиопротективные эффекты. Бета-блокаторы обеспечивают кардиопротекцию у пациентов с ХБП, хотя они более не рекомендуются JNC 8 как препараты первой линии в лечении гипертензии. Кардиопротекция аспирином и бета-блокаторами после инфаркта миокарда у пациентов с ХБП и с нормальной функцией почек одинакова. Применение аспирина связывали с желудочно-кишечными кровотечениями у пациентов с ХПН. Присутствует ли этот риск у пациентов с ХБП 1-4, достоверно неизвестно.

D. Строгий контроль гликемии у пациентов с диабетом при ХБП. Исследования пациентов с диабетом I или II типа продемонстрировали, что строгий контроль гликемии замедляет развитие микро- и макроваскулярной патологии. Он также снижает скорость прогрессирования почечной патологии у диабетических пациентов с ХБП. Целью гликемического контроля следует считать уровень гликозилированного гемоглобина меньше 7%. Однако последние рекомендации Американской диабетологической ассоциации (АДА) подчеркивают важность индивидуализации целевых уровней HbAlC у пациентов с диабетом II типа, а рекомендации KDIGO предлагают ослабить эти требования у пациентов с риском гипогликемии или существенной сопутствующей патологией.

E. Гиполипидемическая терапия. Повышенный уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности (ЛНП) и других липидных маркеров является традиционным фактором риска для сердечно-сосудистой патологии, и кардиопротективный эффект статинов у пациентов без ХБП даже с уровнем холестерина в нормальном диапазоне описан в нескольких исследованиях. В экспериментальных исследованиях показано, что нагрузка холестерином может утяжелить гломерулярное повреждение, таким образом, лечение пациентов с ХБП статинами для снижения уровня липидов может как предотвратить прогрессирование ХБП, так и понизить сердечно-сосудистые риски. Последние рекомендации American College of Cardiology (ACC) и American Heart Association (AHA), которые адресованы общей популяции, а не пациентам с ХБП, идентифицируют четыре группы пациентов для первичной и вторичной профилактики статинами.

1. Лица с клиническими признаками атеросклеротической сердечно-сосудистой патологии.

2. Лица с уровнем ЛНП выше 4,9 ммоль/л (190 мг/дл).

3. Пациенты с диабетом 40-75 лет без сердечно-сосудистой патологии с уровнем ЛНП от 1,8 до 4,9 ммоль/л (70-189 мг/дл).

4. Пациенты без признаков сердечно-сосудистой патологии с уровнем ЛНП от 1,8 до 4,9 ммоль/л (70-189 мг/дл) и 10-летним риском атеросклеротической сердечно-сосудистой патологии больше 7,5%.

Теоретически пациенты с ХБП могут лечиться по той же схеме, поскольку при использовании калькулятора риска АНА (см. ссылку на калькулятор АНА по Goff [2014]) почти все пациенты старше 63 лет даже при «оптимальных уровнях» (по меркам калькулятора) систолического АД, холестерина ЛНП и ЛВП без диабета будут иметь 10-летний риск сердечно-сосудистой патологии выше 7,5% и без ХБП. Тем самым рекомендации вызывают вопросы в отношении интенсификации терапии статинами. В 2013 году рекомендации KDIGO предложили, чтобы все пациенты с ХБП (СКФ меньше 60 мл/мин) не на диализе и в возрасте старше 50 лет получали лечение статинами или комбинацией статин/ эзетимиб. Пациентам старше 50 лет, с СКФ выше 60 мл/мин (то есть ХБП 1-2) следует назначать только статины, поскольку нет достоверных данных об эффективном применении комбинации статин/эзетимиб в этой группе. Наконец, более молодые пациенты с ХБП (18-49 лет) не на диализе должны получать лечение статинами, если у них имеется коронарная патология, сахарный диабет, инсульт в анамнезе или 10-летний сердечно-сосудистый риск выше 10%. Рекомендации KDIGO 2013 года предлагают не начинать терапию статинами у диализных пациентов, но если статины были назначены пациентам ранее, их отменять не следует.

У недиализных пациентов с ХБП преимущества от терапии гиполипидемическими препаратами, по-видимому, присутствуют независимо от уровня ЛНП. Существует тенденция использовать сердечно-сосудистый риск и наличие коморбидности, а не уровень ЛДЛ в качестве показания к терапии. Более детальное обсуждение дислипидемии при ХБП 5-й ст. у пациентов, получающих диализ.

1. Статины: кардиопротективные эффекты. Кардиопротективные эффекты статинов, хорошо документированные у пациентов без уремии, не вполне убедительны у диализных пациентов, хотя эффективность у пациентов без диализа подтверждена. Использование статинов замедляет прогрессирование ХБП в некоторых исследованиях (Deedwania, 2014).

а) Коррекция дозы при почечной недостаточности. Применение статинов (как класса) связано с рабдомиолизом, и при почечной недостаточности рекомендуется снижение дозы для некоторых статинов (например, розувастатина) или при использовании в комбинации с фибратами.

2. Эзетимиб. Эзетимиб является ингибитором абсорбции холестерина и снижает уровни ЛНП, триглицеридов и аполипопротеина В в плазме, повышая уровни ЛВП. Как и статины, эзетимиб имеет выраженный антиатеросклеротический, противовоспалительный и антиоксидантный эффект (Katsiki, 2013). Исследование SHARP, где как диализные, так и додиализные пациенты получали комбинацию симвастатина с эзетимибом (Sharp Collaborative Group, 2010), сформировало базу для рекомендаций по использованию эзетимиба у пациентов с ХБП без диализа. Однако осталось неясным, в какой мере полученные эффекты следует относить к использованию симвастатина, а в какой мере к добавлению эзетимиба.

В. Ограничение белка. Тезис об ограничении белка в качестве лечебного мероприятия для замедления прогрессирования ХБП остается противоречивым. В экспериментальных исследованиях продемонстрировано, что диета с высоким содержанием белка приводит к гистологическим аномалиям в почках и к протеинурии. Более того, ограничение потребления белка замедляет прогрессирование. Однако в рандомизированных клинических исследованиях эффект ограничения белка оказывается очень малым и труднодостижимым. Тем не менее свидетельства, полученные в метаанализе, предполагают некоторые преимущества от ограничения белка в снижении прогрессирования ХБП. Одним из рациональных подходов является ограничение белка до 0,8 г/кг в день у всех пациентов с ХБП. Рекомендации отличаются от многих других предложений в отношении преимущества от дальнейшего ограничения. Рекомендации KDOQI 2000 года предлагают ограничить потребление уровнем 0,6 г/кг в день при рСКФ меньше 25 мл/мин. При этом канадские, многие европейские и недавние KDIGO не рекомендуют понижать уровень потребления белка ниже 0,8 г/кг в день при любом уровне почечной функции. Особенно внимательно при принятии решения об ограничении белка следует относиться к пациентам с нарушениями питания. Пациенты с белково-энергетической недостаточностью на старте диализа имеют худшую выживаемость, чем пациенты с нормальным питанием, а ограничение выбора питания всегда несет в себе риски ухудшения нутриционного статуса. Тщательное наблюдение за любыми проявлениями белково-энергетической недостаточности - по клиническим параметрам или по уровню альбумина - исключительно важно. Таких пациентов должны тщательно наблюдать диетологи. Рекомендуемое потребление энергии составляет 30-35 ккал/кг/день. У пациентов с ХБП 4-5 признаки ухудшения нутриционного статуса являются одним из ключевых факторов в принятии решения о начале диализной терапии.

III Ведение осложнений ХБП

А. Коррекция анемии. Анемия часто встречается у пациентов с ХБП. С прогрессированием ХБП частота и распространенность анемии возрастают. Она имеет многофакторную этиологию. Наиболее частыми причинами являются дефицит эритропоэтина и железа, а также воспаление. Наблюдательные исследования демонстрируют увеличение риска сердечно-сосудистых и почечных осложнений, низкое качество жизни и более высокую летальность с нарастанием анемии. Однако крупные рандомизированные исследования показали, что коррекция анемии до уровня гемоглобина в 130 г/л и выше при помощи эритропоэз-стимулирующих средств (ЭСС) связана с возрастанием риска сердечно-сосудистых осложнений, инсультов, и/или смерти. Кроме того, коррекция анемии не приводила к замедлению прогрессирования ХБП или снижению частоты развития ХПН. Недавние исследования показали связь между использованием высоких доз ЭСС и повышенными рисками побочных эффектов. Неясно, в какой мере данную связь можно считать причинно-следственной, возможно, она отражает известную взаимосвязь между резистентностью к ЭСС с плохими исходами при использовании относительно высоких целевых значений гемоглобина. Современный подход к коррекции анемии подчеркивает важность лишь частичной коррекции анемии с использованием возможно более низких доз ЭСС параллельно с коррекцией дефицита железа и воспаления.

1. Начало терапии ЭСС и границы гемоглобина. Диагностика и ведение анемии у пациентов до диализа аналогичны таковым при ХПН и обсуждены в деталях в главе 34. Рекомендации KDIGO предлагают не начинать терапию эритропоэтином, пока гемоглобин не опускается ниже 100 г/л. Они предлагают поддерживать уровень гемоглобина между 90 и 115 г/л, хотя US FDA рекомендует уменьшать дозировку или отменять эритропоэтин, если уровень гемоглобина превышает 110 г/л. Терапию анемии при ХБП следует индивидуализировать, и одной из главных целей должно стать снижение потребности в гемотрансфузиях. Рекомендации KDIGO предлагают проявлять осторожность у пациентов с инсультом или опухолями в анамнезе. Таким образом, целевой уровень гемоглобина, по крайней мере в США, составляет от 90 до 110 г/л. Существуют противоречивые мнения относительно того, не является ли слишком низким уровень гемоглобина в 90 г/л, поскольку он может ухудшать исходы трансплантации почки из-за сенсибилизирующего эффекта гемотрансфузий.

2. Типы терапии ЭСС. Существуют ЭСС короткого и длительного действия. Эритропоэтин альфа, одобренный в 1989 году и доступный во всем мире, является препаратом короткого действия со временем полужизни около 8 часов при внутривенном введении и 16-24 часа - при подкожном. Несколько различных ЭСС короткого действия и их биоаналогов доступны на рынках вне США. Типичной дозой для этих препаратов является 4000-6000 ЕД подкожно один раз в неделю. Чаще всего используемый препарат длительного действия - дарбэпоэтин альфа с временем полужизни 25 и 50 часов при внутривенном и подкожном введении соответственно. Оптимальной схемой применения дарбэпоэтина у стабильных пациентов является еженедельное введение в дозе 20-30 мкг или каждые две недели - 40-60. Дозы не различаются при внутривенном и подкожном введении. Вне США одобрен и применяется другой препарат длительного действия – CERA (Continuous Erythropoietin Receptor Activator), который является соединением водорастворимого полиэтиленгликоля и молекулы эпоэтина бета. Время полужизни составляет 136 часов, и CERA рекомендуется для применения один раз в две недели и раз в месяц в поддерживающую фазу. Типичная доза - 150 мкг/месяц.

3. Частота и путь применения ЭСС. Частота применения ЭСС учитывает удобство пациента и эффективность терапии. У додиализных пациентов препараты длительного действия предпочтительнее, поскольку связаны с меньшей частотой введений и посещений врача, в случае если пациент не может вводить препарат самостоятельно. Впрочем, короткодействующие препараты можно применять один раз в неделю или даже в две недели с сопоставимым эффектом.

4. Резистентная анемия. Резистентность к терапии ЭСС определяется по отсутствию увеличения гемоглобина после первого месяца терапии в адекватной дозе. KDIGO рекомендует при эскалации дозы не превышать двойную начальную дозу с учетом веса тела. Более того, KDIGO рекомендует избегать превышения четырехкратной начальной дозы с учетом веса тела. У пациентов с исходной или приобретенной резистентностью следует провести поиск ее конкретных причин.

В. Коррекция дефицита железа. Дефицит железа присутствует у 40% преддиализных пациентов и является наиболее частой причиной кажущейся резистентности к ЭСС. Существует много причин для дефицита железа, включая снижение абсорбции железа, потерю крови в связи с частыми заборами или в результате скрытых желудочно-кишечных потерь, сниженное потребление с пищей.

1. Оценка дефицита железа. Состояние обмена железа (запасы железа и уровень биодоступного железа) необходимо регулярно оценивать у пациентов с ХБП. Ферритин является белком для хранения железа, и уровень сывороточного ферритина отражает запасы железа. Кроме того, сывороточный ферритин является белком острой фазы, а пациенты с ХБП часто демонстрируют состояние хронического воспаления. Поэтому уровень ферритина у пациентов с признаками воспаления следует интерпретировать с осторожностью. Сывороточный уровень ферритина - наилучший предиктор дефицита железа (при уровне меньше 100 мкг/л), но высокие значения менее информативны. Насыщение трансферрина (TSAT = железо сыворотки х 100 / общая желе-зосвязывающая способность сыворотки) - наиболее широко применяемый метод измерения биодоступности железа. TSAT <20% указывает на низкую доступность железа при ХБП. Дефицит железа может снижать эффективность терапии ЭСС, а терапия железом обычно неэффективна без ЭСС у пациентов с ХБП. Следовательно, перед началом терапии ЭСС необходимо оценить статус железа.

2. Лечение железодефицитной анемии. Лечение зависит от стадии ХБП и включает в себя пероральную и внутривенную терапию. Пероральная терапия предпочтительна при лечении пациентов с ХБП без диализа и рекомендована KDIGO как начальный подход к коррекции дефицита железа. Стратегии по улучшению всасывания перорального железа включают пероральный прием таблеток только натощак, отказ от применения кишечнорастворимых форм и исключение совместного приема с фосфатсвязывающими препаратами. Внутривенные препараты могут понадобиться пациентам, которые не отвечают на пероральную терапию или имеют продолжающиеся большие потери железа (например, хронические кровопотери из желудочно-кишечного тракта). Рекомендуется использование низкомолекулярных препаратов железа: низкомолекулярные декстраны, глюконат железа, сахарат железа, феррумокситол. Использование высокомолекулярных декстранов железа было связано с риском тяжелых анафилактических реакций.

Целью пероральной терапии является поступление примерно 200 мг элементарного железа в день, что эквивалентно приему сульфата железа по 325 мг три раза в день; каждая таблетка содержит 65 мг элементарного железа. Если восполнение дефицита железа не произошло за 1-3 месяца, следует рассмотреть внутривенную терапию. Внутривенное введение может осуществляться в одной большой дозе или повторно в меньших дозах, в зависимости от используемого препарата. Начальный курс внутривенной терапии предполагает введение 1000 мг железа. Курс можно повторить, если не удалось повысить уровень гемоглобина и/или снизить дозу ЭСС. Статус обмена железа следует мониторировать каждые три месяца (TSAT и ферритин), пока пациент получает ЭСС, и чаще - при начале или увеличении дозы ЭСС, в условиях продолжающихся кровопотерь или в других обстоятельствах, когда запасы железа могут истощаться.

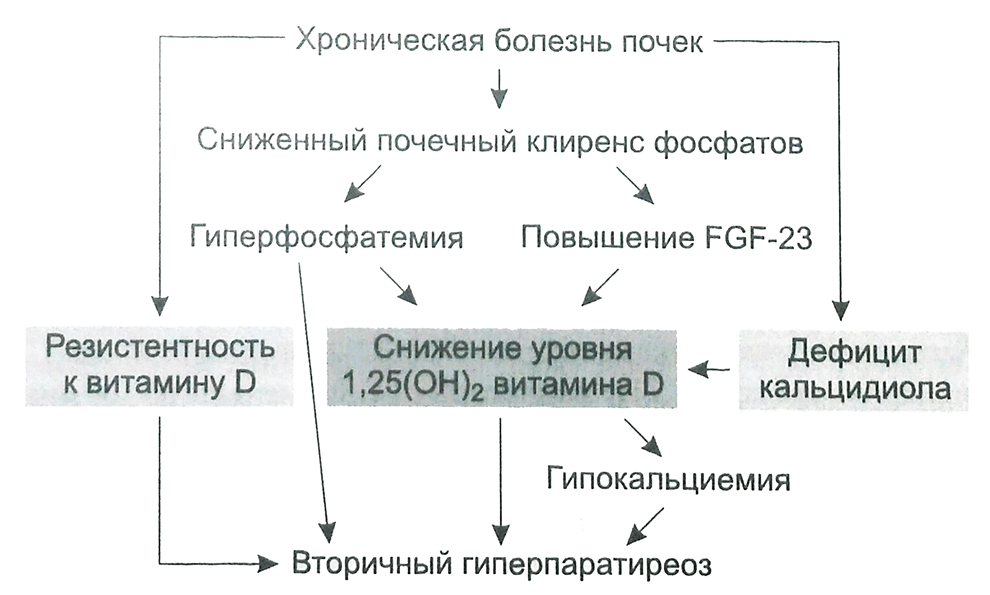

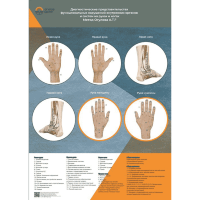

С. Минеральные и костные нарушения при хронической болезни почек (МКН-ХБП). Патогенез МКН-ХБП представлен на рис. 1.1. Коррекция уровня фосфатов, витамина D и паратгормона (ПТГ) у пациентов на диализе детально обсуждена в главе 36. Ниже затронуты только вопросы, относящиеся к додиализной ХБП.

1. Гиперфосфатемия. Гиперфосфатемия является фактором риска летальности и неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов как при ХБП, так и при ХПН. Даже у пациентов без ХБП легкое повышение уровня фосфатов В связано с увеличенными сердечно-сосудистыми рисками. Гиперфосфатемия в связана с риском сосудистой кальцификации и левожелудочковой гипертрофии при ХПН. В ряде экспериментальных моделей гиперфосфатемия ускоряла прогрессирование почечной недостаточности. В этих моделях она стимулировала рост паращитовидных желез и секрецию ПТГ.

Рисунок 1.1. Патогенез минеральных и костных нарушений

a) Коррекция диетой. Диетические ограничения включают в себя тщательный анализ избыточного потребления богатых фосфатами продуктов, включая молочные продукты, определенные напитки и полуфабрикаты. Кроме того, следует тщательно проанализировать диету с точки зрения содержания в ней продуктов с фосфатными добавками. Потребление фосфора должно быть ограничено до 800-1000 мг в день (26-32 ммоль/день).

b) Целевые уровни кальция и фосфатов. Предыдущие рекомендации предлагали поддерживать кальций на верхней границе нормы для обеспечения подавления секреции паратгормона. В настоящее время они заменены на установку стремиться к средней или нижней части диапазона, чтобы минимизировать сосудистую кальцификацию. Аналогично уровень фосфатов следует поддерживать в нормальном диапазоне.

c) Фосфатсвязывающие препараты (ФСП). Пациентам с додиализными стадиями ХБП может потребоваться применение ФСП. Их выбор рассмотрен в главе 36. Желательно ограничить прием кальция до 1,5 г/день (37 ммоль/ день), чтобы минимизировать риск кальцификации; рекомендации KDOQI менее строги и предлагают предел в 2 г/день (50 ммоль/день). Это означает, что при использовании солей кальция в качестве ФСП I может потребоваться комбинировать их с севеламером, лантаном или, возможно, с магнием или одним из новых железосодержащих ФСП, описанных в главе 36. Как правило, алюминий-содержащие ФСП не следует использовать. Использование севеламера, вероятно, стабилизирует скорость сосудистой кальцификации у пациентов с ХБП и улучшает исходы, хотя результаты исследований не очень определенны в этой области. Высказывается суждение, что если и существует положительный эффект, он может частично объясняться эффектом снижения уровня липидов при терапии севеламером, кроме того, он имеет дополнительный противовоспалительный эффект и может снижать уровень FGF23; уровень последнего значимо повышается у пациентов с ХБП и связан с худшими исходами. Это остается темой продолжающихся исследований.

2. Уровень паратгормона в сыворотке. Для контроля уровня ПТГ важно минимизировать степень паратиреоидной гипертрофии и риск развития крупных неподавляемых узлов в паращитовидных железах. Контроль секреции ПТГ детально обсужден в главе 36.

а) Частота измерений. Рекомендации KDIGO 2009 по МНК-ХБП предлагают измерять уровень ПТГ у пациентов с рСКФ меньше 60 мл/мин, хотя у пожилых пациентов с рСКФ 40-65 мл/мин и с низкими факторами риска прогрессирования ХБП в этом, возможно, нет необходимости. Частота измерений для пациентов с рСКФ в диапазоне 30-60 мл/мин - один раз в 12 месяцев, и каждые три месяца у пациентов с рСКФ в диапазоне 15- 30 мл/мин.

b) Целевые уровни ПТГ. Наборы для определения «интактного» ПТГ доступны с 90-х годов и выявляют как целую молекулу (1,84), так и фрагмент (7,84); большинство биопсийных исследований, на основании которых установлены целевые диапазоны, выполнены с использованием этих наборов. Биоинтактный ПТГ, обозначаемый также как biРТН или whole РТН (целая молекула), определяется новым набором, обеспечивающим выявление только целой молекулы ПТГ 1,84; уровни ПТГ оказались вдвое ниже таковых для «интактного» ПТГ. Оба набора можно использовать для диагностики и контроля лечения у пациентов с ХБП, но целевые уровни будут различными. С прогрессированием ХБП костная ткань становится резистентной к действию ПТГ, соответственно, необходимо устанавливать целевые диапазоны для различных уровней функции почек. Первоначальные рекомендации KDOQI определяли разные целевые диапазоны при различных стадиях почечной недостаточности. Но, учитывая широкие вариации среди используемых наборов и неопределенность преимуществ достижения целей, рекомендации KDIGO 2009 просто предлагали у додиализных пациентов определять ПТГ и любое (специфичное для каждого набора) стабильное повышение или рост ПТГ считать основанием для начала терапии препаратами витамина D. У диализных пациентов целевой диапазон ПТГ определен как 2-9-кратное превышение верхней границы нормы.

3. Уровень щелочной фосфатазы сыворотки. Щелочная фосфатаза присутствует в костной ткани и является индикатором скорости костного обмена. Высокий ее уровень, особенно в сочетании с повышенным ПТГ, является надежным индикатором повышенной активности паращитовидных желез, которую требуется подавлять. Текущие рекомендации KDIGO предлагают определять щелочную фосфатазу ежегодно, начиная с уровня ХБП 4.

4. Витамин D. Уровень 25(OH)D3 довольно низкий, возможно, из-за дефицита инсоляции и снижения потребления продуктов, богатых витамином. С прогрессированием ХБП превращение 25(OH)D3 в 1,25(OH)2D3 при помощи 1-альфа-гидроксилазы снижается, и даже при адекватном поступлении 25(OH)D3 уровень 1,25(OH)2D3 может быть снижен, и подавление секреции ПТГ будет неадекватным. Витамин D воздействует на многие органы и системы. Большинство этих эффектов позитивны, хотя избыток витамина связывали с сосудистой кальцификацией и даже прогрессированием почечной недостаточности. Фермент 1-альфа-гидроксилаза присутствует в ряде тканей, что, возможно, указывает на необходимость для оптимального состояния здоровья обеспечить нормальный уровень в циркуляции как 25(OH)D3, так и l,25(OH)2D3. Недавно применение активных форм витамина D связали с улучшением выживаемости и сердечно-сосудистых исходов у пациентов с ХПН. Механизм этого неясен; данные получены в наблюдательных исследованиях и требуют подтверждения. В небольшом рандомизированном исследовании витамин D снижал протеинурию и замедлял прогрессирование ХБП. Витамин D также может улучшать чувствительность к эритропоэз-стимулирующим средствам и улучшать течение анемии, снижая воспаление.

а) Целевые уровни 25(OH)D3 при ХБП. Уровень витамина в сыворотке должен составлять как минимум 30 нг/мл (75 ммоль/л). Низкий уровень был связан с мышечной слабостью у пожилых пациентов без ХБП. Поскольку пациенты с ХБП имеют, как правило, очень низкие уровни

25(OH)D3, они должны получать 1000-2000 ЕД холекальциферола в день; возможно, потребуется большая доза. Холекальциферол в США доступен только как безрецептурная добавка. Эта добавка не влияет на желудочно-кишечную абсорбцию кальция или фосфатов. В 2003 году KDOQI рекомендовала использовать для коррекции низкого уровня 25(OH)D3 эргокальциферол, который несколько менее эффективен, чем холекальциферол и доступен в относительно больших дозах, рассчитанных на применение еженедельно или ежемесячно. Для США его преимущество состоит в том, что он доступен в форме лекарственного препарата.

Ь) Когда применять активные формы витамина D. В более тяжелых стадиях ХБП переход 25(OH)D3 в 1,25(OH2)D3 становится недостаточным, и даже при нормальных запасах 25(OH)D3 сывороточный уровень 1,25(OH)2D3 может оставаться низким. В такой ситуации секреция паратгормона адекватно не подавляется. У пациентов с ХБП 3-4 при превышении паратгормона целевых уровней, несмотря на адекватное содержание 25(OH)D3, показано применение активной формы витамина D. Выбор и дозы активных форм (кальцитриол, парикальцитол, доксеркальциферол) обсуждены в главе 36. Как и у диализных пациентов, дозу витамина D следует снижать при развитии гиперкальциемии и гиперфосфатемии.

5. Цинакальцет. Цинакальцет является кальцимиметиком, который повышает чувствительность рецепторов к кальцию на паращитовидных железах, приводя к снижению секреции ПТГ. Одним из главных преимуществ цинакальцета является возможность использовать его у пациентов с высоким уровнем фосфатов, где применение активных форм витамина D для подавления ПТГ противопоказано (активные формы повышают желудочно-кишечную абсорбцию фосфатов и могут привести к гиперфосфатемии). Показано, что цинакальцет снижает уровень ПТГ у пациентов с ХБП 3-4. Относительная роль цинакальцета и активных форм витамина D у додиализных пациентов не определена. В действующей в США инструкции цинакальцет не показан для преддиализных пациентов, и KDIGO 2009 также не рекомендует его использование в додиализной популяции.

D. Осложнения, связанные с нарушениями электролитного и кислотно-основного баланса. Разнообразные электролитные нарушения могут проявиться по мере снижения функции почек. Наиболее явной является гиперкалиемия. Часто развивается ацидоз, но он, как правило, легкий, с нормальным анионным разрывом, пока снижение почечной функции не становится тяжелым. Лечение острой гиперкалиемии будет обсуждено в дальнейшем. Хроническая гиперкалиемия обычно является результатом высокого потребления калия с богатыми калием продуктами, такими как фрукты. Гиперкалиемия также часто выявляется у пациентов, получающих ингибиторы АПФ/БРА или антагонисты минерал-кортикоидных рецепторов, таких как альдостерон. Также часто она наблюдается у пациентов, принимающих противовоспалительные нестероидные препараты и триметоприм. Недавняя разработка новых желудочно-кишечных сорбентов для всасывания калия позволяет шире использовать антагонисты к системе «ренин-ангиотензин-альдостерон».

Хронический метаболический ацидоз приводит к повышенной резорбции костей и связан с большей скоростью прогрессирования ХБП. Рекомендуется прием натрия бикарбоната для поддержания сывороточного уровня бикарбоната выше 22 ммоль/л. Обычное количество бикарбоната на прием составляет 0,5-1,0 ммоль/кг/день. В нескольких небольших рандомизированных исследованиях показано замедление прогрессирования ХБП в результате этой терапии.

IV. Подготовка пациента к диализу. В задачи по подготовке пациента к диализу или додиализной трансплантации входят установка сосудистого или перитонеального доступа, выбор наиболее подходящей модальности диализа и места ее проведения (перитонеальный диализ, гемодиализиый центр, домашний гемодиализ), вакцинация, продолжающаяся нутриционная поддержка, особенно в части контроля фосфатемии, предотвращение перегрузки жидкостью и гипертензии. Эти задачи в деталях определены в следующих главах.

Купить книгу "Руководство по диализу" - Джон Т. Даугирдас, Питер Дж. Блейк, Тодд С. Инг

Купить книгу "Руководство по диализу" - Джон Т. Даугирдас, Питер Дж. Блейк, Тодд С. Инг

Авторы: Джон Т. Даугирдас, Питер Дж. Блейк, Тодд С. Инг

ISBN 978-5-94789-889-7

В последнем, пятом издании всемирно известного «Руководства по диализу» затронуты практически все аспекты диализного лечения и вспомогательной лекарственной терапии уремических синдромов и их осложнений. В доступной и сжатой форме приведены последние данные по биофизике диализа, составлению диализной программы, адекватности диализа, проблемам сосудистого доступа и ведению диализных больных в конкретных клинических ситуациях. Содержит обширный массив сжатой, справочной информации, необходимой в повседневной работе врачам в отделениях и центрах хронического гемодиализа и перитонеального диализа.

Наряду с подробным изложением основ и проблем хронического диализа в книге широко освещены вопросы преддиализной помощи пациентам на различных стадиях хронической болезни почек, подготовки к диализу и трансплантации почки. Отдельный раздел подробно обосновывает современный подход к лечению больных с острым почечным повреждением, в том числе продленные методики заместительной почечной терапии в отделениях реанимации и интенсивной терапии, включая и помощь при отравлениях.

Всеобъемлющее современное справочное «Руководство по диализу» является неоценимым гидом для врачей различных специальностей, вовлеченных в мультидисциплинарный подход к лечению пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью - врачей-нефрологов отделений гемо- и перитонеального диализа, реаниматологов, токсикологов, трансфузиологов, специалистов по экстракорпоральной гемокоррекции, трансплантологов, а также студентов старших курсов медицинских вузов.

Содержание книги "Руководство по диализу" - Даугирдас Д.

ЧАСТЬ I: ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

1 Подходы к ведению пациентов с хронической болезнью почек 1-4-й стадии

2 Ведение пациентов с ХБП 4-5-й стадии. Подготовка к трансплантации, диализу или к консервативной терапии

ЧАСТЬ II: ОЧИЩЕНИЕ КРОВИ

3 Физиологические принципы и моделирование кинетики мочевины

4 Оборудование для гемодиализа и расходные материалы

5 Вода для диализа и диализирующий раствор

6 Артериовенозные фистулы и протезы. Основные положения

7 Центральный венозный катетер в качестве доступа: основы

8 Мониторинг артериовенозного доступа и осложнений

9 Инфекции и другие осложнения центральных венозных катетеров

10 Назначение острого гемодиализа

11 Назначение хронического гемодиализа

12 Осложнения в ходе процедуры гемодиализа

13 Повторное использование диализаторов

14 Антикоагуляция

15 Продленная заместительная почечная терапия

16 Домашний и интенсивный гемодиализ

17 Гемодиафильтрация

18 Терапевтический аферез

19 Актуальность сорбционных технологий сегодня

20 Применение диализа и гемосорбции при отравлениях

ЧАСТЬ III: ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ

21 Физиология перитонеального диализа

22 Оборудование и растворы для перитонеального диализа

23 Перитонеальный доступ

24 Перитонеальный диализ и лечение острого почечного повреждения

25 Адекватность перитонеального диализа и назначение режима

26 Гипергидратация у пациентов на перитонеальном диализе

27 Перитониты и инфекции места выхода катетера

28 Грыжи, протечки и инкапсулирующий перитонеальный склероз

29 Метаболические и электролитные аспекты перитонеального диализа

ЧАСТЬ IV: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

30 Психосоциальные проблемы

31 Питание

32 Диабет

33 Гипертензия

34 Гематологические аномалии

35 Инфекции

36 Заболевания костей

37 Диализ у младенцев и детей

38 Сердечно-сосудистые заболевания

39 Акушерско-гинекологические проблемы у пациенток на диализе

40 Нервная система и расстройства сна

Приложение А. Способы оценки скорости клубочковой фильтрации и ежедневной экскреции креатинина

Приложение В. Методы оценки питательного статуса

Приложение С. Кинетическое моделирование мочевины

Приложение D. Молекулярные массы и таблицы перевода

От автора книги "Руководство по диализу" - Даугирдас Д.

Мы с гордостью представляем пятое издание «Руководства по диализу» сообществу нефрологов. С момента выхода в свет четвертого издания прошло 7 лет; такой длинный отрезок времени отражает относительно медленный, постепенный характер тех изменений к лучшему, которые произошли в диализной терапии в течение этого периода. Мы сохраняем международный акцент издания, ссылаясь на рекомендации экспертов KDOQI и KDIGO, и позаботились о приведении лабораторных измерений в обеих системах, британской и единицах системы СИ.

Глава о гемодиафильтрации он-лайн, модальности терапии, еще не доступной в США, полностью сохранилась и обновлена.

Глава о сорбентах в гемодиализе, присутствующая в первых двух изданиях Руководства, но удаленная из третьего и четвертого изданий, так как использование системы REDY резко сократилось, была восстановлена и обновлена, учитывая ожидаемый неминуемый выпуск новых сорбентов для аппаратов домашнего гемодиализа. В разделе о гемодиализе вопросы сосудистого доступа, которые были расширены с одной до двух глав в четвертом издании, теперь рассматриваются в четырех главах, что свидетельствует о важности проблем сосудистого доступа в гемодиализной помощи в целом. В разделе перитонеального диализа глава о перитонеальном доступе была полностью переписана хирургом с многолетним опытом и глубокими знаниями в этой области. Еще в одной полностью переписанной главе описывается растущее использование острого перитонеального диализа и «срочный старт» ПД. Для оценки адекватности перитонеального диализа и гемодиализа используется меньше уравнений, а вместо этого различные примеры и аналогии лучше помогают понять объяснение ключевых понятий.

Больше внимания уделяется времени диализа, его частоте, скорости ультрафильтрации и других дополнительных показателей адекватности, характеризуемых как «европейский подход» к гемодиализу. Чтобы дать место для расширенных и дополнительных разделов, ряд тем, которые подробно обсуждались в отдельных главах в четвертом издании книги, были сокращены и рассмотрены кратко внутри других глав; наша цель заключалась в том, чтобы сохранить сжатый объем и привычный формат книги, которая сфокусирована на часто встречаемых клинических проблемах. Как и в предыдущих изданиях, мы попытались сохранить уникальный характер «Руководства по диализу», ставя перед собой цель, чтобы книга была полезна как для новых в диализе медицинских организаций, так и для опытных провайдеров диализной помощи в решении очень трудной задачи - гарантировать высокое качество лечения для наших пациентов.

Купить книгу "Руководство по диализу" - Джон Т. Даугирдас, Питер Дж. Блейк, Тодд С. Инг

0 комментариев