Миокардиты. Клинические рекомендации. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Миокардиты. Клинические рекомендации". Лекцию для врачей проводит Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор президент Евразийской Ассоциации Терапевтов, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Заслуженный врач РФ Арутюнов Григорий Павлович

На лекции рассмотрены следующие вопросы:

- Жан-Никола Корвизар-Демаре — французский медик и преподаватель, личный врач Наполеона I. Один из основателей внутренней медицины как клинической дисциплины, член Парижской академии наук

- В 1806 г. французский ученый J. N. Corvisart описал взаимосвязь воспаления сердца с прогрессирующей сердечной недостаточностью (СН) и внезапной смертью

- Термин «миокардит» и концепцию миокардита как воспалительного поражения миокарда впервые предложил I. F. Soberheim в 1837 году

- В XIX и начале XX века этот термин был универсальным диагнозом для многих неклапанных заболеваний сердца, включая то, что мы теперь называем гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца

- До 1918 г. работы обосновывали возможность возникновения миокардита в связи с инфекционными заболеваниями, в частности с гриппом и другими респираторными инфекциями

- В 1900 году A. Fiedler,, опираясь на клинические данные и результаты аутопсии, дал описание тяжелого идиопатического поражения миокарда и обосновал концепцию первичного миокардита

- Карл Людвиг Альфред Фидлер впервые сообщил об истории внезапной сердечной недостаточности при отсутствии коронарных, клапанных, перикардиальных заболеваний или классических специфических инфекций с полиорганным поражением Он постулировал своеобразное изолированное острое воспаление миокарда с неблагоприятным прогнозом из-за невидимых микроорганизмов, которые спустя годы были бы идентифицированы как вирусы

- Абрамов описал дилатационную кардиомиопатию, а Фидлер — первичный диффузный миокардит, как с тяжелым течением, так и с иммунопатологическим компонентом патогенеза

- История изучения миокардитов

- До 1930-х годов термин миокардит носит универсальный характер. Его использовали для обозначения патологических процессов в миокарде отмечаемых при большей части заболеваний сердца

- В 1930-е работы Г. Ф. Ланга, в которых указывалось, что при многих сердечных заболеваниях воспаление в миокарде отсутствует, а преобладающими являются дегенеративные изменения

- Благодаря этим работам неоправданно популярный диагноз миокардита исчезает и заменяется термином «дистрофия миокарда»

- До 1950-х годов термин "миокардит" использовался только в связи с ревматизмом и дифтерией

- Миокардит: классификация 1402 случаев

- С начала 50-х годов I. Gore и O. Saphir при патологоанатомических исследованиях в 4-5% случаев обнаружили воспалительные изменения миокарда. Термин приобрел современную трактовку

- Только в 1995 году ВОЗ и Международное общество и федерация кардиологов классифицировали различные кардиомиопатии и определили миокардит как «воспалительное заболевание миокарда, диагностируемое по установленным гистологическим, иммунологическим и иммуногистохимическим критериям»

- История изучения миокардитов

- С начала 1980-х годов с введением в клиническую практику диагностической трансвенозной биопсии миокарда начался современный этап изучения этого вопроса

- Модуль «дефиниции и базовый словарь»

- Е$С

- Миокардит — воспалительное заболевание миокарда, диагностируемое на основании установленных гистологических, иммунологических и иммуногистохимических критериев Миокардит может быть вызван широким спектром инфекционных или неинфекционных причин

- Вирусы

- Активация иммунной системы (например, при саркоидозе)

- Иммунная стимуляция (например, вакцины или противораковая терапия)

- Воздействие токсинов и лекарств, включая эндогенные биохимические соединения, наблюдаемые при амилоидозе и тиреотоксикозе

- Миокардит — воспалительное заболевание миокарда, диагностируемое на основании установленных гистологических, иммунологических и иммуногистохимических критериев Миокардит может быть вызван широким спектром инфекционных или неинфекционных причин

- Миокардит. Клинические рекомендации М3 РФ 2022

- Миокардит — это групповое понятие (группа самостоятельных нозологических единиц или проявление других заболеваний), поражение миокарда воспалительной природы, инфекционной, токсической (в т.ч. лекарственной), аллергической, аутоиммунной или неясной этиологии

- С широким спектром клинических симптомов:

- 1. От бессимптомного течения, легкой одышки и невыраженных болей в грудной клетке, проходящих самостоятельно

- 2. До сердечной недостаточности, кардиогенного шока, жизнеугрожающих нарушений ритма и внезапной сердечной смерти

- Воспалительная кардиомиопатия — это клиническое групповое понятие, миокардит, ассоциированный с дисфункцией миокарда

- 1 Причем гистологические и иммуногистохимические критерии заболевания идентичны таковым при миокардите

- 2. Однако в клиническом фенотипе необходимо наличие систолической и/или диастолической дисфункции левого желудочка

- Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) — это групповое понятие, клинический фенотип, характеризующийся:

- Развитием дилатации

- Нарушением сократительной функции левого или обоих желудочков, которые не могут быть объяснены ишемической болезнью сердца или перегрузкой объемом

- Молниеносный (фульминантный) миокардит

- Тяжелая форма воспалительного поражения миокарда

- Развивающаяся стремительно в виде острой сердечной недостаточности, кардиогенного шока или жизнеугрожающих нарушений ритма сердца

- Дебют болезни всегда внезапный

- Характерно быстрое развитие симптомов недостаточности кровообращения, лихорадка с температурой тела более 38°С

- Подострый миокардит

- Дебют болезни, как правило, стерт. Пациент затрудняется с хронологией начала заболевания и связью с предшествующим острым инфекционным (респираторным или кишечным) заболеванием, но всегда четко сообщает о манифесте болезни с проявлений сердечной недостаточности или болевого синдрома («маска» острого коронарного синдрома)

- Анализ гистологической картины эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ) сердца позволяет выявить умеренно выраженные воспалительные инфильтраты

- При ультразвуковом исследовании сердца определяется значительное расширение полостей сердца и снижение сократительной способности миокарда

- Переход в ДКМП характерен для подострой формы миокардита

- Хронический активный миокардит

- Дебют болезни остается не замеченным пациентом (даже тщательный расспрос пациента не позволяет определиться с продолжительностью заболевания)

- Доминируют жалобы, типичные для хронической сердечной недостаточности

- Анализ гистологической картины ЭМБ сердца позволяет выявить сочетание воспалительных инфильтратов различной степени выраженности с полями выраженного фиброза

- При ультразвуковом исследовании сердца определяется умеренное снижение сократительной способности миокарда

- В клинической картине доминирует ХСН II-III ФК

- Часто происходит переход в дилатационную кардиомиопатию

- Для типичной клинической картины характерны рецидивы миокардита

- Хронический персистирующий миокардит

- Дебют болезни остается не замеченным пациентом, о продолжительности заболевания высказаться трудно

- В клинической картине доминирует длительный болевой синдром или клинические проявления ремоделирования миокарда с дилатационным или рестриктивным фенотипом

- Анализ гистологической картины ЭМБ сердца позволяет выявить сочетание воспалительных инфильтратов различной степени выраженности с некротическими изменениями и полями фиброза. Типично длительное сосуществование таких изменений

- При ультразвуковом исследовании сердца определяется умеренное снижение сократительной способности миокарда

- Значимой дилатации полостей сердца, снижения фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) не отмечается

- Исход заболевания благоприятный

- Эозинофильный миокардит

- Дебют болезни острый

- Доминируют проявления недостаточности кровообращения

- При сборе анамнеза необходимо уделить особое внимание анализу аллергоанамнеза, лекарственной терапии, указаниям на вакцинацию, глистную инвазию, в ряде ситуаций удается предположить связь с приемом нового препарата или продукта питания

- Чаще всего острые эозинофильные аллергические миокардиты развиваются на фоне приема сульфаниламидных препаратов, антиконвульсантов и психотропных препаратов

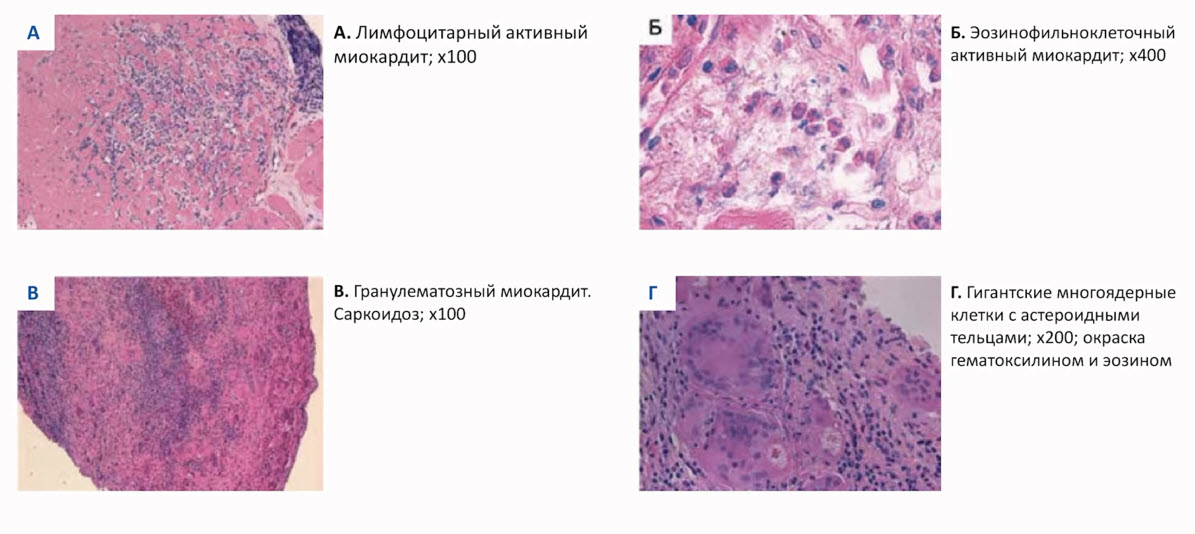

- Гигантоклеточный миокардит

- Дебют болезни острый

- Типично быстрое развитие выраженной недостаточности кровообращения с доминированием в последующем прогрессирующей рефрактерной сердечной недостаточности

- Вторая особенность клинической картины — устойчивые желудочковые нарушения ритма и нарушения проводимости сердца

- При сборе анамнеза необходимо обратить особое внимание на выявление аутоиммунных заболеваний

- Прогноз заболевания крайне тяжелый

- Наиболее эффективный метод лечения — трансплантация сердца

- Анализ гистологической картины биоптатов миокарда позволяет выявить в воспалительном инфильтрате гигантские многоядерные клетки - результат трансформации макрофагов, содержащие фагоцитированные фрагменты разрушенных кардиомиоцитов

- Определяются зоны воспалительных инфильтратов с признаками активного воспаления и очаги некроза кардиомиоцитов

- Характерно обнаружение рубцовой ткани

- При ультразвуковом исследовании сердца определяется выраженное снижение сократительной способности миокарда

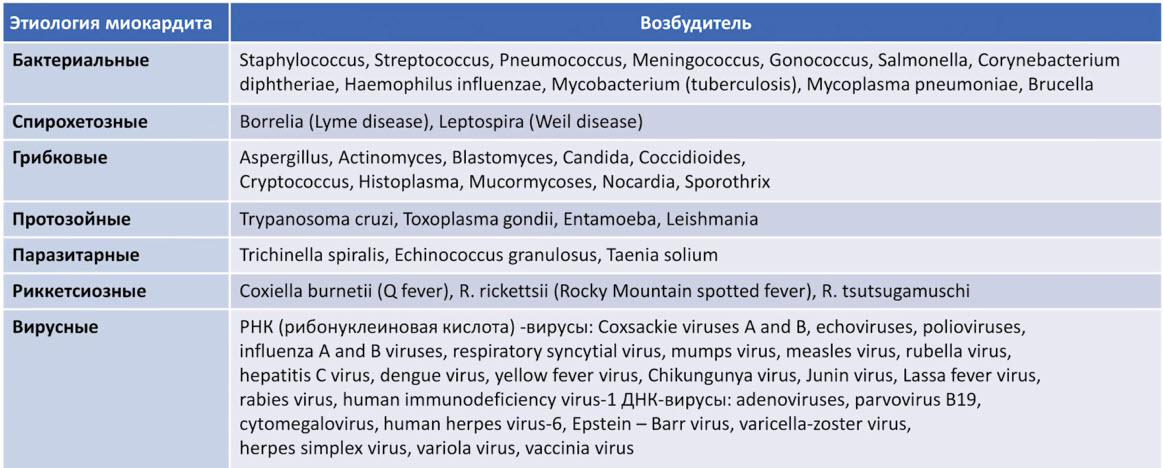

- Этиология миокардитов

- По данным Marburg Registry (крупнейший анализ биопсийного материала за последнее десятилетие), наиболее частой причиной развития миокардита в Европе и Северной Америке является вирусная инфекция

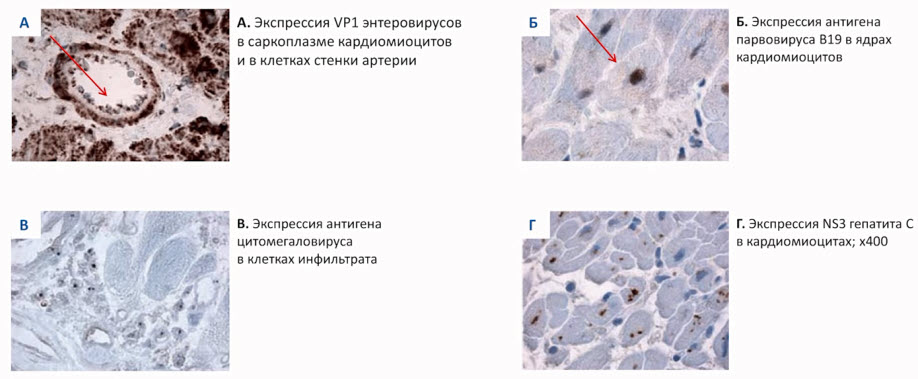

- В ЭМБ идентифицировался геном энтеровирусов, аденовирусов, вирусов гриппа, вируса герпеса человека 6-го типа (HHV-6), вируса Эпштейна - Барр, цитомегаловируса, вируса гепатита С, парвовируса

- Бактериальные миокардиты

- Бактериальный миокардит в современном мире встречается намного реже, чем в первой половине XX в.

- Чаще всего выявляются различные виды Chlamydia, Corynebacterium diphtheria, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus A

- Особенность бактериального миокардита в том, что он является только одним из проявлений заболевания, то есть его «вторичность», развитие специфической для миокардита клиники на фоне основного заболевания

- Прямое токсическое действие на миокард лекарственными препаратами

- Реакция гиперчувствительности к некоторым препаратам реализуется в эозинофильный миокардит

- Частота таких миокардитов невысокая

- Дебют болезни начинается в первые часы/дни после начала терапии, но может быть и отсроченным (описано для препарата Клозапин)

- Вакцинации против столбняка и оспы приводят к развитию миокардита в 6 случаях на 10 тыс. вакцинаций

- Для лекарственных миокардитов характерен быстрый рост уровня эозинофилов, сочетающийся с картиной поражения миокарда

- Развитие миокардита на фоне введения антрациклиновых антибиотиков (доксорубицин, даунорубицин, идарубицин)

- Причиной поражения миокарда является связывание препарата с кардиолипином и другими мембранными молекулами, в результате которого повреждается клеточная мембрана кардиомиоцитов Для антрациклиновой кардиотоксичности принято разделение по срокам ее возникновения на острую, подострую, хроническую и позднюю хроническую

- 1. Острая — возникает менее чем у 1% пациентов сразу после введения препарата, обратима

- 2. Остро начавшаяся хроническая прогрессирующая — возникает в 1,6-2,1% случаев во время химиотерапии или в первый год после нее

- 3. Поздно начавшаяся хроническая прогрессирующая — возникает в 1,6-5,0% случаев через 1 год после окончания химиотерапии

- 4. Отдаленная (поздно возникающая) — возникает через 20-30 лет после окончания химиотерапии

- Кардиотоксичность, связанная с применением доксорубицина и других антрациклинов, дозозависима:

- 1. При применении суммарной дозы доксорубицина, равной 300 мг/м , вероятность развития ХСН - 1,7%

- 2. При дозе до 400 мг/м - 4,7%, при дозе 500 мг/м - 15,7%, при дозе 650 мг/м - 48%

- Неинфекционные причины развития миокардита

- Системные заболевания соединительной ткани с иммунными нарушениями

- Системные васкулиты (системная красная волчанка, дерматомиозит, полимиозит, системный склероз (системная склеродермия), ревматоидный артрит, гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз Вегенера)

- Гиперэозинофильный синдром

- Глистная инвазия

- Паразитарные инфекции, приводящие к развитию эозинофильного миокардита

- Основные этиологические факторы развития миокардитов / воспалительных кардиомиопатий

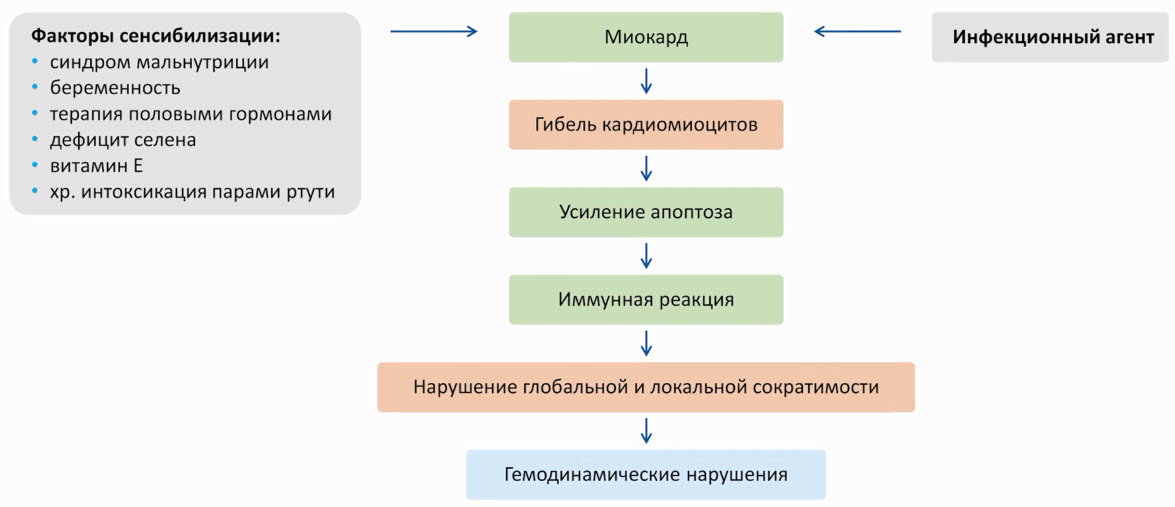

- Патогенез. Повреждающие механизмы (изучено на вирусах Коксаки, рецепторы САК)

- Иммуногистохимическое исследование ЭМБ с активным миокардитом (коричневое окрашивание антигенов]

- Эпидемиология заболевания

- В крупном популяционном исследовании, выполненном в период с 1990 года по 2013 год в 188 странах, анализ 301 нозологической единицы позволил определить, что встречаемость миокардита составляет примерно 22 случая на 100 тыс. населения в год

- Что позволяет предположить, что в мире в год диагностируется примерно 1,5 х 106 случаев острого миокардита

- В популяции спортсменов-профессионалов внезапная сердечная смерть регистрируется с частотой примерно 1 случай на 80-200 тыс. спортсменов, при этом миокардит встречается в каждом третьем случае

- Эпидемиология заболевания

- 20-летнее наблюдение за призывниками в армию, в котором суммарно проанализировано > 670 тыс. мужчин, имевших признаки возможного миокардита, позволило выявить 98 случаев острого миокардита, 1 случай внезапной сердечной смерти и 9 случаев дебюта ДКМП

- По данным Павловского регистра, миокардит как причина декомпенсации кровообращения, потребовавшая госпитализации, отмечен в 3 случаях из 1001 госпитализации/год

- По данным патологоанатомических вскрытий в Европе, воспалительное поражение миокарда определяется

в 3-5% случаев, причем у лиц, умерших в возрасте до 35 лет внезапной сердечной смертью, миокардит при вскрытии выявляют примерно в 42% случаев - Анализ результатов посмертных исследований позволил выявить значимую клиническую проблему — прижизненную гиподиагностику миокардитов

- Из 17162 вскрытий в 91 случае выявлен не диагностированный при жизни миокардит, причем чаще всего в возрастной группе от 20 до 39 лет

- Классификация заболевания клинико-морфологической классификации E. B. Lieberman 1991)

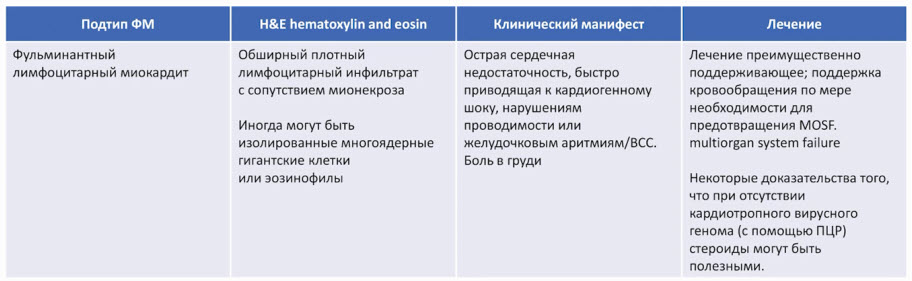

- Основные подтипы миокардита с фульминантным течением

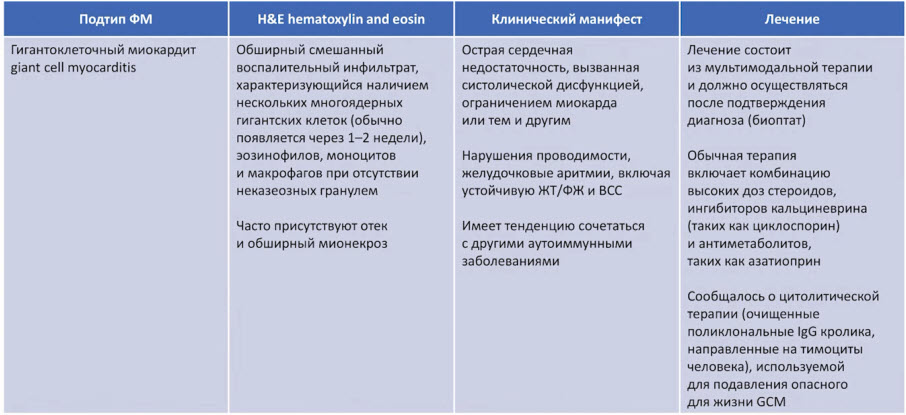

- Основные подтипы миокардита с фульминантным течением

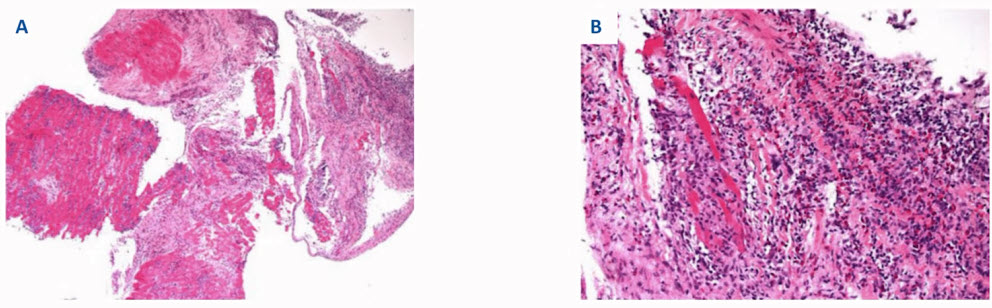

- Миоцитоз и плотный смешанный воспалительный инфильтрат, состоящий из рассеянных многоядерных гигантских клеток, частых эозинофилов и мононуклеарных воспалительных клеток с некротическим миокардом. Стрелки в (В) и (С) указывают на многоядерные гигантские клетки. Стрелки указывают на эозинофилы

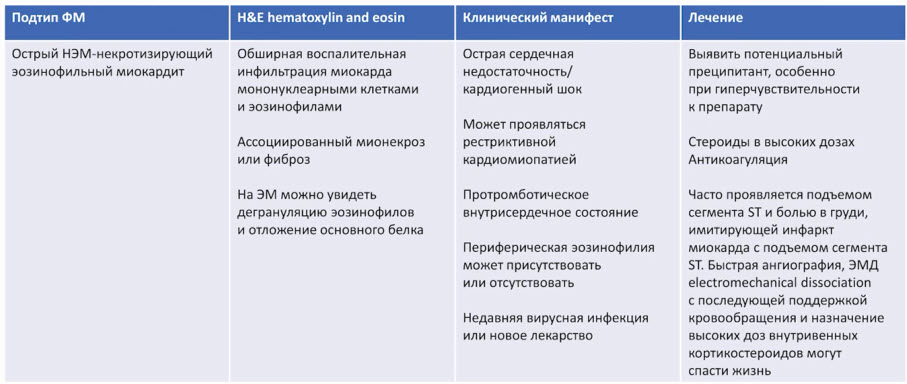

- Основные подтипы миокардита с фульминантным течением

- Основные подтипы миокардита с фульминантным течением

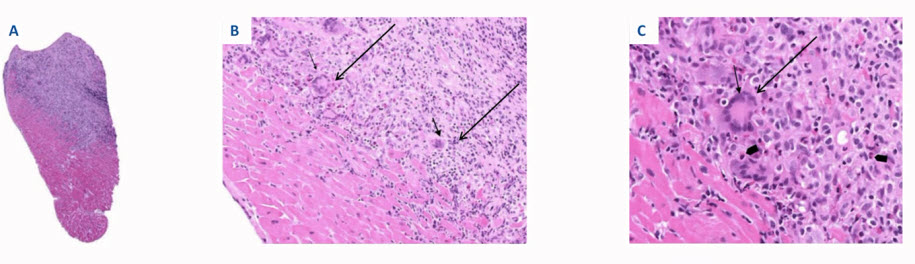

- Изображение миокарда, окрашенного Н & Е, при большем увеличении (х65), показывающее плотный воспалительный инфильтрат, состоящий из мононуклеарных клеток, эозинофилов и макрофагов. Миокард почти полностью некротизирован с признаками микрососудистого тромбоза

- Основные подтипы миокардита с фульминантным течением

- Гистологическое исследование ЭМБ с активным миокардитом

- Основной критерий клинико-морфологической классификации Lieberman — это гистологическая картина биоптата миокарда

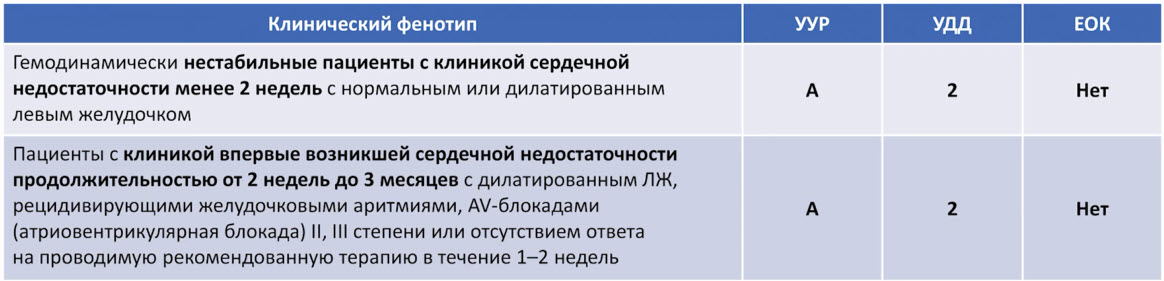

- Важно помнить, что класс доказанности I для проведения эндомиокардиальной биопсии (рекомендации АСС/АНА и ЕSНF) имеют только пациенты, имеющие следующие клинические фенотипы

- Абсолютные показания для проведения эндомиокардиальной биопсии

- Сложности реальной клинической практики

- Попытки применения на практике клинико-морфологических классификаций упираются в необходимость иметь в наличии

- 1. Инструментарий

- 2. Высококвалифицированных специалистов для проведения ЭМБ

- 3. Квалифицированных патологоанатомов для оценки гистологического материала (а также проведения и оценки результатов иммуногистохимического исследования)

- 4. Молекулярно-биологическую лабораторию для выявления вирусного генома, что делает маловероятным применение этих классификаций на практике (в случае невозможности выполнения ЭМБ в конкретном стационаре пациент должен направляться в стационар более высокого уровня)

- Неясным остается вопрос применения ЭМБ у пациентов с субклиническим течением заболевания, когда риск развития ДКМП очень высок, а сам переход в эту клиническую форму остается незамеченным

- Попытки применения на практике клинико-морфологических классификаций упираются в необходимость иметь в наличии

- Классификация клиники MAYO [MAYO CLINIC CLASSIFICATION) 2016

На основе трех ведущих симптомов: боли в грудной клетке, аритмии, проявления сердечной недостаточности различают пациентов высокого риска, умеренного риска и низкого риска- На основе трех ведущих симптомов: боли в грудной клетке, аритмии, проявления сердечной недостаточности различают пациентов высокого риска, умеренного риска и низкого риска

- Пациенты низкого риска

- Прогноз у таких пациентов благоприятный.

Болезнь начинается с:- 1. Типичных болей в грудной клетке

- 2. Суправентрикулярных аритмий

- 3. Сократительная функция ЛЖ сохранена

- 4. Типичен быстрый ответ на проводимую терапию

- 5. Нормализация электрокардиографии (ЭКГ) и эхокардиографии (ЭхоКГ) в течение 1-4 недель

- Прогноз у таких пациентов благоприятный.

- Пациенты высокого риска

- Прогноз тяжелый, но во многом зависит от:

- 1. Раннего ответа на проводимую терапию

- 2. Динамики клинических симптомов (симптомы недостаточности кровообращения, жизнеугрожающие аритмии, атриовентрикулярные блокады, синкопальные состояния)

- 3. Параметров ЭхоКГ (ФВ ЛЖ)

- Прогноз тяжелый, но во многом зависит от:

- Пациенты низкого риска

- На основе трех ведущих симптомов: боли в грудной клетке, аритмии, проявления сердечной недостаточности различают пациентов высокого риска, умеренного риска и низкого риска

- Классификация клиники MAYO [MAYO CLINIC CLASSIFICATION) 2016

- Промежуточный риск

- Прогноз неопределенный:

- 1. У пациентов отмечаются умеренно выраженные структурные и функциональные изменения, определяемые при анализе ЭКГ и ЭхоКГ

- 2. Жизнеугрожающие нарушения ритма и проводимости не регистрируются

- 3. Синкопальных состояний нет

- 4. Характерны нестойкие желудочковые аритмии

- 5. Типична регистрация позднего накопления гадолиния в миокарде

- 6. Отсутствие ремоделирования камер сердца и выраженного снижения сократительной способности ЛЖ

- Прогноз неопределенный:

- Промежуточный риск

- Модуль «клиническая картина заболевания»

- Диагностически значимые постулаты острого миокардита №1

- Анализ клинической картины и первое клиническое предположение о дебюте миокардита формируется терапевтом или врачом общей практики на уровне первичного звена медицинской помощи

- От правильности интерпретации жалоб и трактовки симптомов зависит своевременное начало лечения и определение объема необходимой специализированной помощи

- Миокардит поражает в основном лица молодого и среднего возраста

- Исход острого миокардита во многом определяется:

- 1. Этиологией заболевания

- 2. Выраженностью недостаточности кровообращения

- 3. Скорости прогрессии симптомов

- Диагностически значимые постулаты острого миокардита №2

- Дебют болезни с бивентрикулярной недостаточности всегда прогностически неблагоприятен и свидетельствует о высоком риске летального исхода

- Клиническая картина манифеста болезни варьируется в широком диапазоне:

- 1. От легкого недомогания, незначительных болей в грудной клетке, невыраженного чувства нехватки воздуха

- 2. До молниеносного течения болезни, завершающегося острой сердечной недостаточностью и летальным исходом

- 3. Первым проявлением миокардита может быть внезапная смерть, обусловленная желудочковой тахикардией, фибрилляцией желудочков вследствие очагового воспалительного поражения миокарда

- 4. Может дебютировать тромбоэмболиями в малый (чаще) и (реже) в большой круги кровообращения

- Диагностически значимые постулаты острого миокардита №3

- Дебют болезни с быстрого прогрессирования СН всегда обусловлен тяжелым диффузным миокардитом и указывает на высокий риск летального исхода

- В ряде случаев, на начальных стадиях, клиническая манифестация полностью отсутствует, диагноз устанавливается ретроспективно

- Ухудшение состояния, вызванное дебютом миокардита, у пациентов, исходно имеющих СС заболевания и проявления ХСН, ошибочно трактуется как декомпенсация основного заболевания

- Анализируя дебют болезни, важно помнить, что первые клинические проявления миокардита — жалобы на ощущение сердцебиения и перебои в работе сердца, одышку при небольшой физической нагрузке и в покое — пациенты начинают предъявлять либо на фоне, либо через 1-2 недели после начала острой респираторной вирусной инфекции

- Диагностически значимые постулаты острого миокардита №4

- Практически у всех пациентов появляются длительные разлитые боли в левой половине грудной клетки, в области сердца, тупого, ноющего, колющего характера, не связанные с физической нагрузкой и не купирующиеся приемом нитратов

- Чаще всего боли в сердце обусловлены сопутствующим перикардитом, реже — ишемией миокарда, обусловленной прямым поражением кардиомиоцитов инфекционным или токсическим агентом, а также эндотелиальной дисфункцией коронарных артерий

- Характерны миалгии — проявление миозитов, вызванных миотропными вирусами Коксаки А

- Картину дебюта миокардита дополняют лихорадка, слабость, быстрая утомляемость (выраженность которых не меняется, несмотря на уменьшение объема нагрузок), артралгии, гастроэнтерит

- Диагностически значимые постулаты острого миокардита №5

- Данные наблюдательных и эпидемиологических исследований позволили установить, что в дебюте болезни:

- Чувство нехватки воздуха испытывает 68,6% пациентов

- Боли в области сердца — 34,1%

- Сердцебиение — 32,8%

- Лихорадку — 29,8%

- Нарушения ритма — 16,4%

- Кровохарканье — 11,9%

- Кашель — 8,9%

- Приступы удушья — 5,97%

- Головокружение — 2,9%

- Синкопальные состояния — 1,5%

- Артралгии — 1,5% пациентов

- Данные наблюдательных и эпидемиологических исследований позволили установить, что в дебюте болезни:

- Диагностически значимые постулаты острого миокардита №6

- Интерпретация вновь возникших симптомов, характерных для дебюта миокардита, требует тщательного расспроса пациента о предшествующих заболеванию событиях — ОРВИ, вакцинации, начале приема нового препарата, любом токсическом воздействии

- Тяжесть клинического течения миокардитов зависит от выраженности воспалительного процесса и вовлечения в воспалительный процесс:

- Преимущественно левого

- Преимущественно правого

- Одномоментно обоих желудочков сердца

- Диагностически значимые постулаты острого миокардита №7

- На этапе полномасштабного манифеста болезни клиническая картина миокардитов характеризуется в первую очередь проявлениями сердечной недостаточности, либо возникшей впервые, либо усилением/декомпенсацией имевшейся ранее

- Для этого периода типично сочетание симптомов сердечной недостаточности с нарушениями ритма и проводимости, чаще всего на фоне синусовой тахикардии

- Период выздоровления характеризуется ослаблением симптомов недостаточности кровообращения. В большинстве случаев они исчезают полностью

- Диагностически значимые постулаты острого миокардита №8

- При миокардитах средней тяжести полное выздоровление может наступить в интервале 1-6 мес от начала болезни

- В 1/3 случаев симптомы недостаточности кровообращения сохраняются и имеют тенденцию к прогрессированию и последующему доминированию

- В период выздоровления для всех пациентов характерна астения разной степени выраженности

- Типичные клинические фенотипы дебюта миокардита I

- Остро возникшие

- Разлитые

- Длительные (идентичные по характеристикам болям при перикардитах)

- Различной интенсивности боли в грудной клетке

- Часто загрудинной локализации

- Сопровождающиеся лихорадкой (субфебрильная/фебрильная)

- Нарушениями ритма

- Одышкой

- Тахикардией и аритмиями

- Преимущественно у молодых людей без очевидных признаков коронарной патологии

- В этой ситуации исключение коронарной патологии — неотложное мероприятие

- Типичные клинические фенотипы дебюта миокардита II

- Одышка, утомляемость, разлитые, длительные боли в грудной клетке, аритмии или иные признаки недостаточности кровообращения

- Присутствующие у пациента в интервале дни — месяц после:

- Перенесенной, или наличия анамнестических указаний на перенесенную респираторную инфекцию

- Гастроинтестинальной инфекции

- Указаний на эпизоды ознобов

- Головной боли

- Мышечных болей

- Общего недомогания

- Беременности

- Типичные клинические фенотипы дебюта миокардита III

- Впервые выявленная (от нескольких дней до 3 месяцев от начала болезни):

- 1. Одышка в покое или при нагрузке

- 2. И/или утомляемость, с/без признаков лево-и/или правожелудочковой недостаточности

- В ситуации, когда отсутствует коронарная недостаточность и/или другие известные причины развития сердечной недостаточности

- Впервые выявленная (от нескольких дней до 3 месяцев от начала болезни):

- Типичные клинические фенотипы дебюта миокардита IV

- 1. Усиление существовавшей ранее одышки в покое или нагрузке

- 2. Или хроническое (> 3 месяцев) наличие одышки

- 3. И/или усиление утомляемости

- 4. Или хроническое (> 3 месяцев) наличие отеков и других признаков ХСН

- В ситуации, когда отсутствует декомпенсация коронарной недостаточности и/или других известных причин прогрессии сердечной недостаточности

- Типичные клинические фенотипы дебюта миокардита V

- 1. Постоянная тахикардия

- 2. И/или аритмии неясного генеза

- 3. И/или синкопальные состояния

- 4. И/или успешная сердечно-легочная реанимация в сроки от нескольких дней до 3 месяцев от начала болезни

- В ситуации, когда отсутствует коронарная недостаточность

- Дебют миокардита под маской острого коронарного синдрома

- Дифференциальный диагноз острого коронарного синдрома и острого миокардита относится к трудным вопросам внутренней медицины Трудность принятия диагностического решения обусловлена тем, что:

- Подъем сегмента ST в 2 последовательных отведениях регистрируется в 54% случаев

- Отрицательный зубец T — в 27% случаев

- Депрессия сегмента ST — в 18% случаев

- Патологический зубец Q — в 27% случаев

- Повышение уровня тропонина в той или иной степени — в абсолютном большинстве случаев

- В ситуациях, когда сегмент ST находится выше изолинии, пациенту стандартно выполняется коронарография или (МРТ) и по результатам исследования принимается диагностическое решение

- Дифференциальный диагноз острого коронарного синдрома и острого миокардита относится к трудным вопросам внутренней медицины Трудность принятия диагностического решения обусловлена тем, что:

- Дебют миокардита под маской острого коронарного синдрома

- Дифференциальный диагноз острого коронарного синдрома и острого миокардита относится к трудным вопросам внутренней медицины

- 1. В случае диагностики острого миокардита важно помнить, что клиническая картина с доминирующим болевым синдромом типична для парвовируса В19

- 2. Для этого вируса характерно поражение клеток эндотелия коронарных артерий, приводящее к спазму коронарных артерий и ишемии миокарда

- 3. Клинической особенностью таких миокардитов является отсутствие параллелизма между выраженностью болевого синдрома и выраженностью недостаточности кровообращения

- Дифференциальный диагноз острого коронарного синдрома и острого миокардита относится к трудным вопросам внутренней медицины

- Дебют миокардита под маской острого коронарного синдрома

- Дифференциальный диагноз острого коронарного синдрома и острого миокардита относится к трудным вопросам внутренней медицины

- 1. При отсутствии коронарной патологии резко возрастает вероятность наличия миокардита, перикардита или, с учетом продолжительности, выраженности и локализации болевого синдрома — расслаивающей аневризмы аорты

- 2. Важно оценивать динамику снижения уровня тропонина. В большинстве случаев для миокардитов, в отличие от ОКС, характерно замедленное снижение уровня тропонина, что позволяет ретроспективно высказаться о вероятности миокардита

- Дифференциальный диагноз острого коронарного синдрома и острого миокардита относится к трудным вопросам внутренней медицины

- Дебют миокардита под маской сердечной недостаточности

- Самым частым клиническим симптомом в дебюте миокардита является недостаточность кровообращения

- 1. Дебют или прогрессирование сердечной недостаточности в период от 2 недель до 3 месяцев от момента начала заболевания

- 2. Проявление ХСН в сроки более 3 месяцев от момента начала заболевания. В этой ситуации важно обратить внимание на то, что у амбулаторного пациента на протяжении более 3 месяцев на фоне выраженной утомляемости, сердцебиения, одышки, длительной атипичной боли в грудной клетке, аритмий отмечаются частые эпизоды декомпенсации кровообращения и повторные госпитализации на фоне традиционной терапии ХСН

- 3. В этой ситуации диагностическое предположение требует морфологического подтверждения)

- Самым частым клиническим симптомом в дебюте миокардита является недостаточность кровообращения

- Дебют миокардита под маской жизнеугрожающих нарушений ритма и проводимости

- Для вирусного миокардита характерно наличие аритмий, что объясняется прямым повреждающим действием вируса на кардиомиоциты и клетки проводящей системы развитием отека миокарда, воспалительной инфильтрацией миокарда

- 1. Эти процессы приводят к неоднородности реполяризации, нестабильности трансмембранного потенциала и формируют очаги патологического автоматизма, что клинически проявляется желудочковыми тахиаритмиями

- 2. В редких случаях тахиаритмии приводят к внезапным смертям. Дебют миокардита с пируэтной тахиаритмией является клинической редкостью

- 3. Ключевым для клинициста является факт развития аритмий без предшествующих ишемических изменений миокарда и наличия очевидной коронарной болезни миокарда

- 4. Фибрилляция предсердий — устойчивая форма или пароксизмы при отсутствии верифицированной КБС, патологии клапанного аппарата и щитовидной железы — позволяет с высокой вероятностью предполагать миокардит

- Для вирусного миокардита характерно наличие аритмий, что объясняется прямым повреждающим действием вируса на кардиомиоциты и клетки проводящей системы развитием отека миокарда, воспалительной инфильтрацией миокарда

- Дебют миокардита при дифтерии

- Миокардит в той или иной степени тяжести развивается у каждого десятого пациента, заболевшего дифтерией

- 1. Характерно одновременное развитие поражения зева и миокарда

- 2. Миокардит развивается либо в первые дни болезни, либо через несколько недель

- 3. Миокардит у пациентов с дифтерией возникает вследствие влияния экзотоксина Corynebacterium diphtheriae, обладающего высокой тропностью к проводящей системе сердца

- Миокардит в той или иной степени тяжести развивается у каждого десятого пациента, заболевшего дифтерией

- Дебют миокардита при стрептококковой инфекции

- Стрептококковый токсин обладает высоким тропизмом к мембранам кардиомиоцитов, приводит к развитию некроза, болевого синдрома и играет ключевую роль в клиническом манифесте болезни

- Важно отметить клиническую особенность этой болезни:

- 1. Одновременность развития тонзиллита и миокардита

- 2. Несоответствие выраженных жалоб благоприятному течению болезни

- 3. Ключевой особенностью этого миокардита является быстрое и полное выздоровление

- Ревматический миокардит

- Ревматический миокардит — составная часть ревматического кардита, который развивается в реальной практике редко и преимущественно у молодых

- Главная особенность течения этого миокардита — вовлечение в патологический процесс эндокарда, миокарда и перикарда

- При анализе биоптатов выявляют воспалительные инфильтраты и ашофф-талалаевские гранулемы

- Выраженные некрозы, как правило, отсутствуют

- Поражение клапанного аппарата присутствует практически в каждом клиническом случае

- Что позволяет считать изолированную дисфункцию миокарда без поражения клапанного аппарата нехарактерной для этого процесса

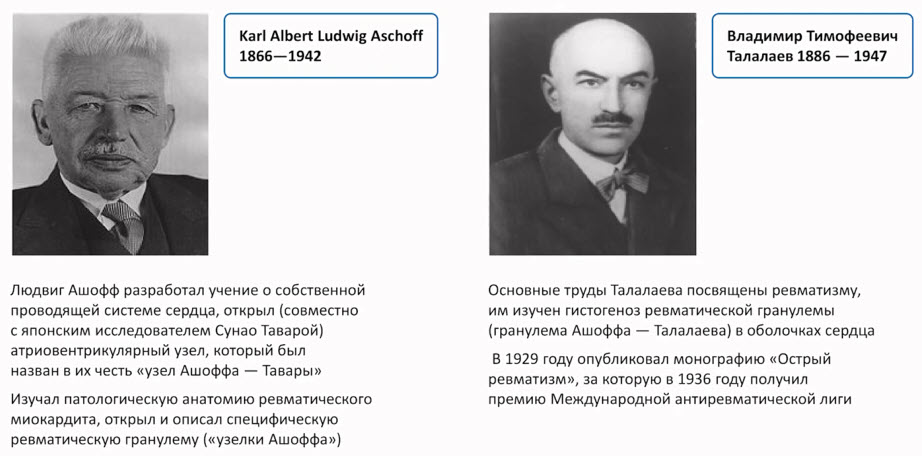

- Людвиг Ашофф и Владимир Тимофеевич Талалаев

- Гранулема Ашоффа - Талалаева

Описана немецким патологом K.A.L. Aschoff, 1866-1942,, 1866-1942, ее гистогенез — патологом В.Т. Талалаевым, 1886-1947) — мелкие, выявляющиеся при микроскопическом исследовании гранулемы, возникающие в околососудистой соединительной ткани миокарда и в эндокарде при ревматизме- 1. Гранулема характеризуется скоплением клеток с гиперхромными ядрами и базофильной цитоплазмой (ранняя стадия, или фаза становления гранулемы) вокруг мелких очагов фибриноидного некроза

- 2. Затем гранулема принимает характерное розетковидное строение с появлением крупных одно- или многоядерных клеток (ашоффских клеток), выполняющих резорбтивную функцию (зрелая, или «цветущая», гранулема)

- 3. В дальнейшем клетки гранулемы вытягиваются, приобретая черты фибробластов, фибриноидные массы исчезают, появляются новообразованные коллагеновые волокна («увядающая» и рубцующаяся гранулема)

- Жалобы и анамнез

- С учетом того, что миокардит следует подозревать во всех случаях необъясненной (рутинные методы кардиологического обследования не выявляют причину) недостаточности кровообращения, необъясненной тахикардии и аритмий, особенно желудочковых, необходимо обратить внимание на наличие у пациента Жалоб на:

- 1. Одышку

- 2. Сердцебиение

- 3. Эпизоды потери сознания

- 4. Повышенную утомляемость

- 5. Пароксизмальную ночную одышку

- 6. Анамнестических указаний на перенесенную респираторную инфекцию или гастроинтестинальную инфекцию

- 7. Эпизодов ознобов, головной боли, мышечных болей, общего недомогания (следует помнить, что, как правило, симптомы миокардита развиваются спустя 1-2 недели от дебюта вирусного заболевания)

- 8. Беременности

- С учетом того, что миокардит следует подозревать во всех случаях необъясненной (рутинные методы кардиологического обследования не выявляют причину) недостаточности кровообращения, необъясненной тахикардии и аритмий, особенно желудочковых, необходимо обратить внимание на наличие у пациента Жалоб на:

- Жалобы и анамнез

- Ряд состояний увеличивает вероятность развития миокардита При сборе анамнеза необходимо уточнить, есть ли указания на:

- Бронхиальную астму или иные аллергические заболевания, аутоиммунные заболевания

- ДКМП

- Перенесенный ранее миокардит

- Воздействие токсических, в том числе лекарственных, агентов

- При осмотре пациента необходимо установить:

- Положение пациента в кровати (ортопноэ)

- Наличие отеков нижних конечностей

- Наличие акроцианоза

- Набухания шейных вен

- Ряд состояний увеличивает вероятность развития миокардита При сборе анамнеза необходимо уточнить, есть ли указания на:

- Физикальное обследование. Аускультация легких и сердца

- Специфичных для миокардита признаков не существует, в ряде ситуаций данные физикального обследования не выявляют никаких патологических отклонений, либо выявленные изменения имеют минимальный уровень

- Тахипноэ — очень частый симптом. В легких могут выслушиваться влажные мелкопузырчатые симметричные хрипы, как проявление застоя в малом круге кровообращения

- При аускультации сердца ключевым моментом является определение амплитуды первого тона

- Амплитуда первого тона всегда обратно пропорциональна объему крови в левом желудочке. Следовательно, уменьшение амплитуды первого тона свидетельствует о начавшемся ремоделировании ЛЖ

- Появление ритма галопа (III тон) — признак тяжелой недостаточности кровообращения

- Систолический шум на верхушке с иррадиацией в аксиллярную зону свидетельствует о формировании относительной недостаточности митрального клапана

- Лабораторные диагностические исследования

- Неспецифические маркеры воспаления и уровень эозинофилии в периферической крови. Ускорение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и рост уровня С-реактивного белка (СРВ) часто регистрируются при остром миокардите

- Эти изменения не носят специфический для миокардита характер и свидетельствуют о выраженности системной воспалительной реакции

- Нормализация измененных значений носит индивидуальный характер

- Длительное отсутствие положительной динамики может свидетельствовать о хронизации процесса

- Уровень циркулирующих цитокинов не носит специфический для миокардита характер и свидетельствует о выраженности системной воспалительной реакции

- При остром миокардите диагностически значимо определение уровня эозинофилов

- Высокий исходный эозинофилез позволяет предполагать эозинофильный миокардит

- Неспецифические маркеры воспаления и уровень эозинофилии в периферической крови. Ускорение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и рост уровня С-реактивного белка (СРВ) часто регистрируются при остром миокардите

- Лабораторные диагностические исследования. Биомаркеры некроза

- Специфичных только для миокардита маркеров некроза нет. При подозрении на острый миокардит целесообразнее определять концентрацию в сыворотке тропонина Т и I так как эти маркеры более чувствительны к повреждению кардиомиоцитов, чем динамика уровня МВ-фракции креатинфосфокиназы (МВ КФК)

- Нормальный уровень тропонина Т и I не исключает миокардит

- Высокие уровни тропонина Т имеют также и негативное прогностическое значение

- В последние годы описаны новые маркеры повреждения миокарда, которые также возможно использовать в качестве дополнительных при диагностике миокардита: маркеры, связанные с деградацией экстрацеллюлярного матрикса, пентраксин 3, галектин 3, фактор дифференциации роста 15

- Рекомендуется проведение исследование уровня тропонинов I, Т в крови у всех пациентов с миокардитом в рамках первичного обследования и в процессе динамического наблюдения

- Лабораторные диагностические исследования. Сывороточные кардиальные аутоантитела

- У пациентов с миокардитом выявлено более 20 сывороточных кардиальных аутоантител к различным кардиальным и мышечным антигенам: AFA, anti-fibrillary Ab; AHA, organ-specific and partially organ-specific anti-heart aabs; AIDA, anti-intercalated disksaabs;

Anti B-l-AR; Anti B-2-AR; Anti Alpha-MNC; Anti-non-myofibrillar; Anti ANT, adenine nucleotide translocator; AMLA, anti-myolemmal aabs; AR, adrenergic receptor; ASA, antisarcolemmal aabs; IFA, anti-interfibrillary aabs; BCKD, branched chain alpha-ketoacid dehydrogenase dihydrolipoyl transacylase; HSP, heat shock protein- Повышенный титр аутоантител класса IgG свидетельствует об аутоиммунном характере процесса

- Однако отсутствие повышенного титра не исключает миокардита, так как наличие воспалительного процесса в миокарде может развиваться без формирования аутоантител

- Динамика титра аутоантител позволяет оценить эффективность проводимой иммуносупрессивной или иммуномодулирующей терапии

- У пациентов с миокардитом выявлено более 20 сывороточных кардиальных аутоантител к различным кардиальным и мышечным антигенам: AFA, anti-fibrillary Ab; AHA, organ-specific and partially organ-specific anti-heart aabs; AIDA, anti-intercalated disksaabs;

- Лабораторные диагностические исследования. Сывороточные кардиальные аутоантитела

- В настоящее время в реальной клинической практике нет дешевых и доступных тестов для выявления кардиальных аутоантител

- Такие исследования проводятся только в диагностических центрах, контролируемых исследованиях и научных лабораториях

- Рекомендовано определение уровня сывороточных кардиальных аутоантител, специфичных для ткани миокарда, у всех пациентов с миокардитом при наличии в медицинской организации необходимого оборудования, лабораторной базы и поставленных методик образцы плазмы крови. При невозможности выполнить эту процедуру в лечебном учреждении следует направлять образцы крови в диагностические центры

- Лабораторные диагностические исследования. Вирусные антитела

- Серологические маркеры вирусной инфекции, верифицированные в периферической крови пациента, не являются основанием для диагностического суждения о наличии вирусного миокардита

- Диагностическая значимость серологических методов лимитирована из-за высокой распространенности в популяции вирусов, вызывающих миокардит

- Реактивация или вирусная реинфекция, или перекрестные реакции с вирусом Эпштейна — Барр / энтеровирусами делают интерпретацию лабораторных данных крайне трудной и неоднозначной

- В общей популяции, в том числе и у здоровых людей, циркуляция IgG-антител к кардиотропным вирусам встречается часто и не сопровождается манифестом клиники вирусного миокардита

- Серологические маркеры вирусной инфекции, верифицированные в периферической крови пациента, не являются основанием для диагностического суждения о наличии вирусного миокардита

- Лабораторные диагностические исследования. Вирусные антитела

- Серологические маркеры вирусной инфекции, верифицированные в периферической крови пациента, не являются основанием для диагностического суждения о наличии вирусного миокардита

- Целесообразность проведения вирусологических исследований высока при подозрении на миокардиту пациента с гепатитом С, риккетсиозом, болезнью Лайма (только в эндемичных районах) и ВИЧ

- Не рекомендовано проведение вирусологических исследований в качестве рутинных с целью верификации вирусных миокардитов или дифференциальной этиологической диагностики миокардитов

- Лабораторные диагностические исследования. Маркеры сердечной недостаточности

- Повышение уровня натрийуретического пептида не носит специфического для миокардита характера, но позволяет врачу оценить выраженность изменений внутрисердечной гемодинамики, степень изменения давления заполнения ЛЖ

- Нормальные значения NT-proBNP не исключают наличия миокардита

- Динамика уровня NT-proBNP позволяет высказаться об эффективности лечения и прогнозе пациента

- Сохранение высокого уровня позволяет предполагать наличие активного воспаления и хронизацию процесса

- Рекомендуется проведение исследования уровня уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови у всех пациентов с миокардитом в рамках первичного обследования и в процессе динамического наблюдения

- Инструментальные диагностические исследования. Электрокардиография

- Регистрируемые на ЭКГ изменения имеют низкую чувствительность и специфичность. Чувствительность метода составляет всего 47%. Специфических электрокардиографических изменений, характерных только для миокардита, не существует

- Самые частые изменения, регистрируемые на ЭКГ:

- Синусовая тахикардия

- Отрицательный зубец T

- Изменения сегмента ST

- AV-блокады, блокада левой ножки пучка Гиса

- В ряде ситуаций регистрируется инфарктоподобная ЭКГ (элевация или депрессия сегмента ST и патологический зубец Q, что свидетельствует о плохом прогнозе)

- Ширина комплекса QRS может использоваться в прогностической оценке

- Инструментальные диагностические исследования. Трансторакальная эхокардиография Метод уже на первом этапе диагностического поиска позволяет определить причины, приведшие к развитию сердечной недостаточности, исключив клапанные пороки сердца, гипертрофическую и рестриктивную кардиопатии, наличие выпота в полости перикарда. Обнаружение зоны нарушенной локальной сократимости требует обязательного дифференциального диагноза с ИБС. В 25% случаев у пациентов с миокардитом верифицируются внутриполостные тромбы, что требует оценки риска/пользы от начала терапии прямыми пероральными антикоагулянтами

- В типичных ситуациях при остром миокардите отмечаются расширение левого желудочка, нормальная толщина его стенок, снижение ФВ

- Для молниеносной формы миокардита характерно выраженное снижение ФВ, но нормальные размеры камер сердца

- При хронизации процесса более характерно наличие значительной дилатации камер сердца и снижение ФВ

- Проведение ЭхоКГ обязательно перед процедурой эндомиокардиальной биопсии

- Инструментальные диагностические исследования. Радионуклидная диагностика

- Для диагностики воспаления миокарда радионуклидные методы визуализации не рекомендуются для первичного выявления, так как имеют низкую специфичность. В то же время однофотонная эмиссионная компьютерная томография с Тс-пирофосфатом 99 т обладает высокой чувствительностью в отношении впервые возникшего миокардита и обострений хронического миокардита

- Применение метода радионуклидной визуализации целесообразно в особенности в случае диагностики саркоидозного миокардита

- Не рекомендованы для диагностики воспаления миокарда радионуклидные методы визуализации для первичного выявления, так как обладают низкой специфичностью

- Рекомендовано применение метода радионуклидной визуализации в случае диагностики саркоидозного миокардита

- Для диагностики воспаления миокарда радионуклидные методы визуализации не рекомендуются для первичного выявления, так как имеют низкую специфичность. В то же время однофотонная эмиссионная компьютерная томография с Тс-пирофосфатом 99 т обладает высокой чувствительностью в отношении впервые возникшего миокардита и обострений хронического миокардита

- Инструментальные диагностические исследования. Магнитно-резонансная томография

- В современной практике метод МРТ с парамагнитным контрастным усилением широко применяется и позволяет оптимизировать диагностику острого миокардита, являясь на сегодня самым информативным методом томографической визуализации очагов воспаления в миокарде, повреждения и некроза миоцитов

- МРТ миокарда с парамагнитным контрастным усилением позволяет определить участки миокарда, из которых целесообразно осуществить забор биоптатов

- Здоровый миокард, не аккумулирующий контраст-парамагнетик, визуализируется низкоинтенсивным сигналом, высокоинтенсивные области аккумуляции контраста отражают фиброз и некроз в миокарде

- Отсроченное сканирование спустя 12-25 мин после инъекции контраста при использовании парамагнитного контрастирования позволяет визуализировать необратимые повреждения миокарда — участки с необратимо нарушенным гематомиокардиальным барьером

- Инструментальные диагностические исследования. Эндомиокардиальная биопсия миокарда

- Эндомиокардиальная биопсия миокарда соответствует уровню «золотого стандарта» диагностики миокардита. Точность диагностики зависит от количества биоптатов и их размера, однако отсутствие возможности в большинстве случаев осуществить прицельную биопсию при исходной мозаичности поражения миокарда снижает чувствительность и ценность этого метода. Чувствительность метода составляет 50% при получении и последующем анализе 4-5 образцов, а при анализе 17 биоптатов - 79%. Рекомендуемый размер биоптатов составляет 1-2 мм

- Минимальное количество биоптатов, позволяющее сформулировать диагностическое заключение, 3

- Забор биоптатов осуществляется доступом через правую или левую яремные вены, подключичную вену, правую или левую бедренные артерии и вены

- Место забора биоптата из левого или правого желудочков определяется по данным МРТ

- Наличие более 14 лимфоцитов и моноцитов/макрофагов на 1 мм2 свидетельствует об активном воспалительном процессе в миокарде. Миокардит считается исключенным, если количество инфильтрирующих миокард клеток < 14 на 1 мм2

- Ранее при проведении ЭМБ в 6% случаев возникали осложнения, из них в 0,1- 0,5% случаев — перфорация и тампонада сердца. Выполнение процедуры опытными специалистами в настоящее время позволяет снизить этот показатель до уровня 0-0,8%

- Рекомендовано при наличии показаний проводить эндомиокардиальную биопсию с последующим патологоанатомическим исследованием биопсийного материала с обязательным применением иммуногистохимических методов и проведением реакции ПЦР (при технической невозможности выполнения данного исследования в условиях медицинского учреждения обсуждена возможность госпитализации пациента в другое медицинское учреждение для выполнения данного исследования)

- Модуль «Лечение»

- Проспективные, контролируемые полномасштабные исследования по оценке эффективности лечения миокардитов и влиянию на прогноз не проводились. Существующие рекомендации основаны только на мнении экспертов

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой

- Правильность принятия решения о месте наблюдения такого пациента (в первую очередь, с учетом оснащенности отделения) приобретает жизнеспасающий характер, так как подключение аппарата вспомогательного кровообращения или проведение процедуры ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) позволяет спасти жизнь или выиграть время, необходимое для решения вопросов, связанных с трансплантацией сердца

- Госпитализация таких пациентов должна осуществляться в крупные стационары, где есть возможность наблюдения за пациентом в условиях реанимационного отделения, оснащенного аппаратами для сердечно-легочной реанимации и проведения ИВЛ

- В дебюте миокардита нестабильная гемодинамика может развиться при любой его форме, но чаще всего резкое ухудшение гемодинамических показателей, развитие кардиогенного шока, несмотря на проводимую симптоматическую медикаментозную терапию, сопровождает молниеносный (фульминантный) миокардит

- При верификации признаков кардиогенного шока / дыхательной недостаточности рекомендовано немедленно начать мероприятия по гемодинамической или респираторной поддержке

- Дальнейшая тактика лечения и выбор препаратов основывается на определении гемодинамического профиля пациента (классификация J. S. Forrester и L. W. Stevenson) «влажный - холодный» / «сухой - теплый»

- Правильность принятия решения о месте наблюдения такого пациента (в первую очередь, с учетом оснащенности отделения) приобретает жизнеспасающий характер, так как подключение аппарата вспомогательного кровообращения или проведение процедуры ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) позволяет спасти жизнь или выиграть время, необходимое для решения вопросов, связанных с трансплантацией сердца

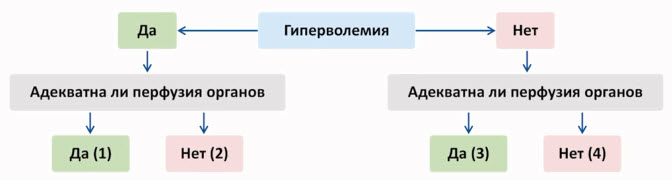

- Алгоритмы ведения пациента

- Ситуация (1) У пациента очевидна гиперволемия, но перфузия органов адекватна, такой фенотип по классификации 1J. S. Forrester и L. W. Stevenson характеризуется как «влажный — теплый». Показано назначение диуретиков, вазодилататоров и при их неэффективности - ультрафильтрации

- Ситуация (2) У пациента очевидна гиперволемия, но перфузия органов неадекватна, такой фенотип по классификации J. S. Forrester и L. W. Stevenson характеризуется как «влажный — холодный»

- При уровне систолического давления менее 90 мм рт. ст. показаны: препараты с положительным инотропным эффектом — адренергические и дофаминергические средства, вазопрессоры, диуретики, и при неэффективности - методы механической поддержки кровообращения

- При уровне систолического давления более 90 мм рт. ст. показаны: вазодилататоры, диуретики, и при неэффективности мочегонной терапии — препараты с положительным инотропным эффектом — адренергические и дофаминергические средства

- Ситуация (3) У пациента нет гиперволемии и перфузия органов неадекватна, такой фенотип по классификации J. S. Forrester и L. W. Stevenson характеризуется как «сухой — холодный». В этой ситуации показаны препараты с положительным инотропным эффектом — адренергические и дофаминергические средства

Ситуация (4) У пациента нет гиперволемии и перфузия органов адекватна, такой фенотип по классификации J. S. Forrester и L. W. Stevenson характеризуется как «сухой — теплый». В этой ситуации показана обычная терапия

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности интерпретации уровня NT-proBNP

- Определение уровня натрийуретических пептидов и анализ последующей динамики обязательны

- При уровне NT-proBNP < 300 пг/мл недостаточность кровообращения, обусловленная острым миокардитом, практически невероятна Однако следует помнить, что низкий уровень NT-proBNP может свидетельствовать о:

- Крайне тяжелом (терминальном) состоянии пациента с острым миокардитом либо

- Присоединении правожелудочковой недостаточности, например после тромбоэмболии легочной артерии

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Cложности оксигенотерапии

- Рекомендована пульсоксиметрия (чрескожное мониторирование насыщения крови кислородом) для контроля состояния пациента

- Рекомендовано ингаляторное введение кислорода (оксигенотерапия) только при SpO < 90% или РaO < 60 мм рт. ст. с целью коррекции гипоксемии

- Не рекомендовано проведение оксигенотерапии всем пациентам рутинно, так как приводит к развитию вазоконстрикции и снижению сердечного выброса при отсутствии гипоксемии

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности мочегонной терапии

- Рекомендовано начать диуретическую терапию только при очевидных признаках гипергидратации: наличии периферических отеков или отеке легких

- Развитие рефрактерности к петлевым диуретикам — нередкое явление при старте мочегонной терапии Рекомендовано для преодоления рефрактерности к петлевым диуретикам следует использовать следующие тактики:

- 1) Комбинированное назначение петлевого диуретика и ингибитора карбоангидразы (ацетазоламида)

- Последствия применения ацетазоламида:

- Смещение рН мочи в кислую сторону

- Снижение рН мочи усиливает мочегонный эффект петлевых диуретиков

- Снижает реабсорбцию Na в проксимальных канальцах

- Следовательно, увеличивает концентрацию катионов Na в восходящей зоне петли Генле, что позволяет петлевым диуретикам усилить натрийурез и, соответственно, объем выводимой жидкости

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности применения вазодилататоров

- Вазодилататоры позволяют осуществить одномоментное воздействие на вены и артериолы, улучшая сократительную функцию пораженного воспалением миокарда

- Следует придерживаться следующих доз и схем введения препаратов:

- Нитроглицерин: стартовая доза 10-20 мкг/мин с последующим увеличением до 200 мкг/мин

- Изосорбида динитрат: стартовая доза 1 мг/час с последующим увеличением до 10 мг/час

- Нитропруссид натрия дигидрат: стартовая доза 0,3 мкг/кг/мин с последующим увеличением до 5 мкг/кг/мин

- Рекомендовано прибегать к терапии вазодилататорами только при диагностированном застое в малом круге кровообращения, отеках легких и исходном уровне систолического АД более 90 мм рт. ст.

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности применения инотропных препаратов

- При нестабильной гемодинамике применяются: адренергические и дофаминергические средства (катехоламины)(допамин, добутамин; инотропные препараты с вазодилатирующим эффектом (левосимендан, сердечные гликозиды)

- Рекомендовано начинать инотропную терапию при:

- Верифицированном низком сердечном выбросе

- Стойкой гипотонии

- Явлениях застоя, рефрактерных к терапии вазодилататорами или диуретиками

- Очевидных признаках гипоперфузии периферических тканей и органов, не купируемых препаратами других классов

- Исключение гиповолемии — обязательное условие начала терапии

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности применения инотропных препаратов

- В остром периоде вирусного миокардита применение дигоксина не рекомендуется, так как терапия дигоксином увеличивает синтез провоспалительных цитокинов в миокарде и способствует усилению воспаления миокарда (данные получены в эксперименте на мышах)

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности применения инотропных препаратов

- Терапия инотропным препаратом с вазодилатирующим эффектом левосименданом

- В исследовании SURVIVE не выявила преимуществ по сравнению с добутамином

- В серии исследований REVIVE I и II клинический эффект препарата, оцененный по влиянию на риск развития летального исхода, не отличался от плацебо

- Кроме этого, результаты субанализа выявили рост риска смерти на терапии левосименданом у пациентов с исходно низким систолическим давлением (ниже 100 мм рт. ст.)

- Эти данные требуют особо тщательного подхода к выбору препарата для коррекции гипоперфузии у пациента с нестабильной гемодинамикой

- Терапия инотропным препаратом с вазодилатирующим эффектом левосименданом

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности применения ГКС

- В реальной клинической практике ошибочное назначение ГКС-терапии пациентам с нестабильной гемодинамикой происходит часто и может представлять угрозу их жизни

- Следует различать 2 клинических фенотипа пациентов с острым миокардитом:

- 1. Вирус-негативный — вирус-негативная воспалительная кардиомиопатия (эозинофильный, гранулематозный, гигантоклеточный миокардит и лимфоцитарный миокардит, ассоциирующийся с системными заболеваниями соединительной ткани, миокардит при реакции отторжения трансплантированного сердца)

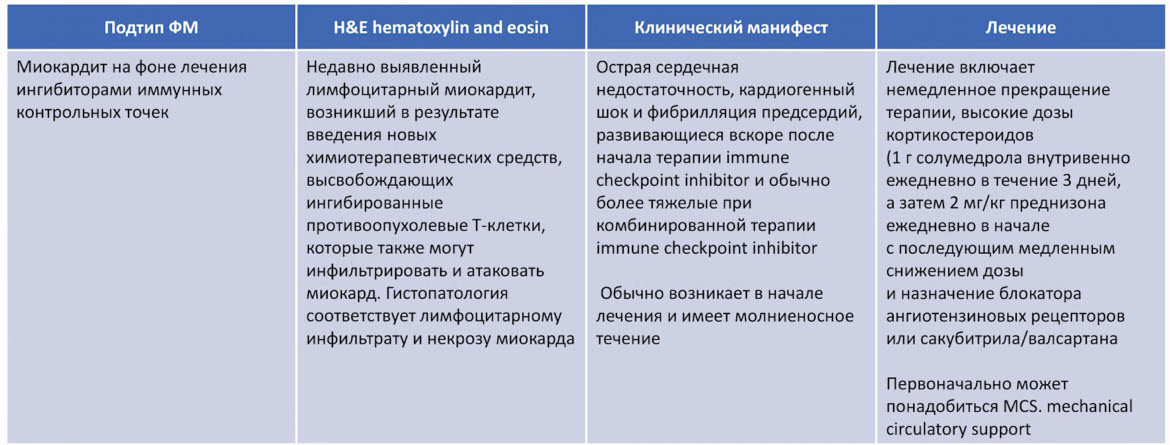

- 2. Вирус-позитивный — вирус-ассоциированная воспалительная кардиомиопатия

- Назначение ГКС пациентам с острым миокардитом не показано, за исключением аутоиммунного, эозинофильного, гранулематозного и гигантоклеточного миокардитов

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности коррекции нарушений ритма

Неблагоприятный прогноз у пациентов с миокардитом как в остром, так и в отдаленном периоде болезни во многом обусловлен развитием рефрактерных, злокачественных желудочковых тахиаритмий (градации III и выше по классификации Lown — Wolf). Каких-либо специальных исследований по лечению жизнеугрожающих аритмий при миокардитах нет. Мнение экспертов по этой проблеме сформировано на основании экспериментальных работ - Ситуации, характерные для дебюта миокардита и предшествующие возникновению угрожающих аритмий:

- Синусовая брадикардия

- Увеличение продолжительности комплекса QRS

- Увеличение площади зон гипокинеза левого желудочка

- Постоянно повышенный или колеблющийся уровень тропонина

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности коррекции нарушений ритма

- Важно помнить, что улучшение параметров гемодинамики не исключает высокой вероятности развития опасных аритмий из-за сформировавшихся и необратимых зон фиброза в миокарде. Риск развития аритмий у пациента с миокардитом как в остром периоде болезни, так и в последующие периоды остается очень высоким и требует специального лечения

- Рекомендовано применение антиаритмической терапии только у пациентов с опасными для жизни и симптомными желудочковыми нарушениями ритма сердца

- Рекомендовано избегать у пациентов с сердечной недостаточностью назначения

- Антиаритмических препаратов I класса (блокаторов натриевых каналов)(антиаритмические препараты, класс IС)

- И антиаритмических средств IV класса (блокаторов «медленных» кальциевых каналов)

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности коррекции нарушений ритма

- Назначение антиаритмической терапии у пациентов с острым миокардитом имеет ряд существенных отличий и рекомендуется, в первую очередь, пациентам с симптомной неустойчивой желудочковой тахикардией в острой фазе миокардита

- Назначение бета-адреноблокаторов, которые являются средством выбора в лечении пациентов с ХСН, пациентам в дебюте острого миокардита с желудочковыми нарушениями сердечного ритма, ассоциировано с неблагоприятным прогнозом

- Не рекомендуется применение бета-адреноблокаторов для лечения пациентов в раннюю фазу фульминантного миокардита

- Рекомендуется для антиаритмического лечения рассмотреть возможность применения амиодарона, при его противопоказанности — соталола

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности коррекции нарушений ритма

- В остром периоде миокардита индивидуальная оценка соотношения «польза/риск» должна предшествовать началу терапии

- Назначение препарата пациенту без жизнеугрожающей аритмии с целью первичной профилактики внезапной смерти бессмысленно

- При прогрессировании симптомов недостаточности кровообращения амиодарон может увеличить риск развития летального исхода, что требует непрерывного мониторинга ЭКГ пациента, то есть наблюдения в условиях реанимационного отделения

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности коррекции нарушений ритма

- При молниеносных миокардитах использование постоянных электрокардиостимуляторов кардиовертеров-дефибрилляторов и проведение сердечной ресинхронизирующей терапии не рекомендуется до разрешения острой ситуации и повторной оценки необходимости этих манипуляций и их применения

- Рекомендуется использование временной электрокардиостимуляции и носимых дефибрилляторов

- Использование носимых дефибрилляторов рекомендуется сохранять либо до полного исчезновения аритмий и восстановления сократительной функции миокарда, либо до имплантации постоянного ИКД в период через 1-3 месяца после завершения острого периода миокардита

- Установка постоянного ИКД целесообразна только в том случае, когда сохраняются нарушения гемодинамики и устойчивые желудочковые жизнеугрожающие нарушения ритма, а ожидаемая продолжительность жизни пациента больше одного года

- Важно учесть, что процедура должна сохранить или улучшить качество жизни пациента

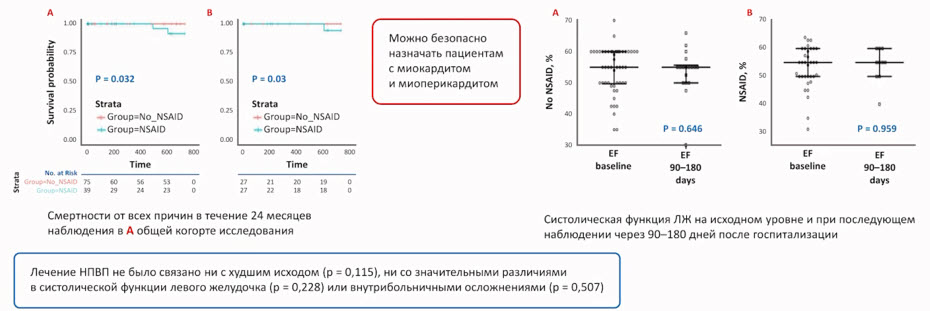

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности применения НПВС

- Каких-либо специальных исследований по применению НПВС (Нестероидные противовоспалительные препараты) влечении миокардитов нет. Мнение экспертов по этой проблеме сформировано на основании экспериментальных работ. Вопрос о применении НПВС становится актуальным только при присоединении перикардита, сопровождающегося болевым симптомом. В такой ситуации, при отсутствии выраженных нарушений сократительной способности миокарда, возможно рассмотреть вопрос о применении минимальных доз максимально коротким курсом

- Не рекомендовано назначение нестероидных противовоспалительных средств пациентам с миокардитом

- Влияние НПВС на исходы острого миокардита. Ретроспективное исследование случай-контроль 114 пациентов

- В предыдущих исследованиях на животных сообщалось о связи нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) с неблагоприятными исходами при остром миокардите, поэтому эти препараты в настоящее время не рекомендуются больным

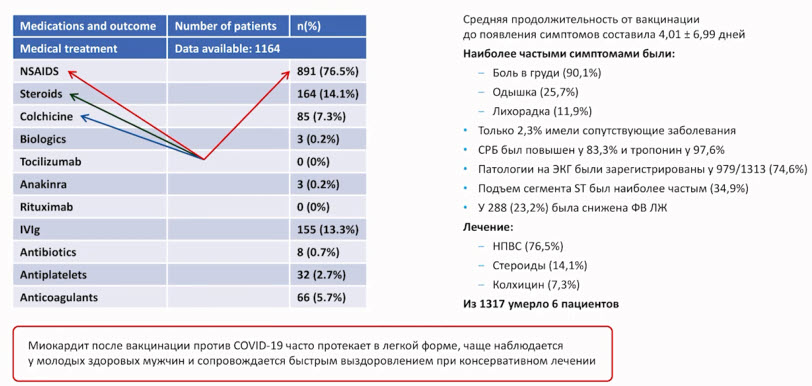

- Миокардит после вакцинации против SARS-COV-2: систематический обзор 85 статей, 2184 пациента возраст: 25,5 ± 14,2г вакцина на основе МРНК - 99,4%

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности применения антикоагулянтов

- Справедливо следующее утверждение: чем ниже ФВ и тяжелее недостаточность кровообращения, тем более вероятен тромбоз и эмболии. Следовательно, острый миокардите нестабильной гемодинамикой должен рассматриваться как состояние, при котором возрастает риск тромбозов и тромбоэмболий, а применение антикоагулянтов должно являться обязательным компонентом лечения пациента

- Пациентам с острым миокардитом, осложненным недостаточностью кровообращения, требующей соблюдения постельного режима в течение не менее 3 суток, и развитием низкой ФВ ЛЖ (< 35 %), получающим интенсивную диуретическую терапию, рекомендована терапия группой гепарина (низкомолекулярными гепаринами) в течение 1-2 недель

- Лечение миокардита у пациентов с нестабильной гемодинамикой. Сложности применения антикоагулянтов

- Каждый пятый пациент с выраженными клиническими проявлениями сердечной недостаточности имеет тромбы в полости ЛЖ. Количество пациентов с наличием тромбов в полостях желудочков сердца достоверно возрастает (примерно в 2 раза) при снижении ФВ ЛЖ менее 40%. Таким пациентам показано применение варфарина

- Рекомендовано применение варфарина у пациентов с острым миокардитом и сформировавшимся тромбом в полости желудочков сердца

- Не рекомендовано применение варфарина у пациентов с синусовым ритмом без признаков наличия тромбов в полости сердца, так как он увеличивает риск кровотечений при отсутствии влияния на смертность

- Лечение миокардита у пациентов со стабильной гемодинамикой

- Пациентам со стабильной недостаточностью кровообращения, в остром периоде миокардита, рекомендовано проведение терапии в соответствии с клиническими рекомендациями по лечению ХСН

- Объем физической нагрузки у пациента с острым миокардитом

- Физическая активность в остром периоде миокардита радикально ограничена

- Ограничения действуют до полного излечения или нормализации уровня маркеров воспаления

- Увеличение объема нагрузок должно происходить постепенно в течение длительного времени

- Верифицированный миокардит требует категорического отстранения спортсменов от любого вида соревнований как минимум на 6 месяцев с последующим постепенным увеличением объема нагрузок

- Вопрос о возобновлении нагрузок решается на основании результатов холтеровского мониторирования (исключение аритмий высоких градаций), анализа динамики размеров камер сердца и состояния сократительной функции миокарда

- У пациентов со стабильной ХСН, после ранее перенесенного миокардита, возобновление умеренных физических нагрузок, не требующих чрезмерного напряжения, следует рекомендовать в рамках рутинной реабилитационной программы пациента с ХСН

- Противовирусная терапия в лечении острого миокардита

- Противовирусная терапия. Исследование BICC (BETAFERON IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL CARDIOMYOPATHY; CLINICALTRIALS.GOV IDENTIFIER: NCT001185250)

- В настоящий момент нет больших проспективных клинических исследований по оценке влияния антивирусной терапии на жесткие конечные точки. Наше представление о проблеме сформировано небольшими по численности исследованиями

- 143 пациента с выраженной клиникой недостаточности кровообращения и верифицированным ПЦР-реакцией в биоптатах миокарда наличие геномов энтеровирусов, аденовирусов и/или парвовируса В19 рандомизированы в 3 группы:

- Плацебо — 24 недели (п = 48)

- Терапии интерфероном бета-1b 4x106 IU — 24 недели (п = 49)

- Терапии интерфероном бета-1b 4x106 IU — 24 недели (п = 46)

- Противовирусная терапия. Исследование BICC (BETAFERON IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL CARDIOMYOPATHY; CLINICALTRIALS.GOV IDENTIFIER: NCT001185250)

- В настоящий момент нет больших проспективных клинических исследований по оценке влияния антивирусной терапии на жесткие конечные точки. Наше представление о проблеме сформировано небольшими по численности исследованиями

- Обе дозы интерферона бета-1Ь приводили:

- Либо к снижению вирусной нагрузки

- Либо к полной элиминации вирусного генома в сравнении с группой плацебо (ОК = 2,33, р = 0,048), однако добиться элиминации вирусного генома в 100% случаев не удалось

- В основном продолжалась персистенция парвовируса В19

- На фоне терапии интерфероном бета-1Ь произошло:

- Снижение ФК недостаточности кровообращения в течение 12 недель наблюдения (р = 0,013)

- Улучшение качества жизни у пациентов с ХСН в течение 24 недель наблюдения (р = 0,032)

- Улучшение глобальной самооценки (р = 0,039)

- Таким образом, терапия интерферона бета-1Ь оказала положительное влияние на течение вирусного миокардита

- Роль персистенции вируса в миокарде. 5-летнее наблюдение

- Персистенция вируса рассматривается как самостоятельный негативный прогностический фактор, повышающий риск летального исхода

- 5-летнее наблюдение за пациентами с персистенцией вируса в миокарде (подтвержденной ПЦР-реакцией эндомиокардиального биоптата и пациентами со 100-процентной элиминацией вируса из ткани миокарда после острого вирусного миокардита)

- Через 60 месяцев наблюдения 92% пациентов со 100-процентной элиминацией вируса были живы, а их ФВ ЛЖ за 5 лет достоверно возросла (исходный уровень 53 ± 16%, через 60 месяцев 58 ± 1%, р = 0,001)

- Через 60 месяцев наблюдения только 69% пациентов с персистенцией вируса были живы, а их ФВ ЛЖ достоверно не изменилась (исходный уровень 39 ± 18%, через 60 месяцев у оставшихся в живых 41 ± 16%, р = 0,37)

- Оценка эффективности длительной терапии интерфероном БЕТА-1В (120 месяцев наблюдения)

- Результаты лечения сравнивали с выживаемостью в группе со 100% элиминацией вируса сразу же после острого периода миокардита. Всего в исследование включено 96 пациентов с верифицированной вирусной инвазией и симптомами недостаточности кровообращения

- Через 9,5 ± 7,6 месяцев после повторной биопсии миокарда персистенция вируса была верифицирована у 49 пациентов

- У 28 из них через 4 месяца после повторной биопсии была начата терапия интерфероном бета-1Ь 8x106 IU/через день в течение 6 месяцев на фоне базовой терапии недостаточности кровообращения

- Через 95,8 ± 36 месяцев 52,5% пациентов с персистенцией вируса в группе контроля, не получавших лечения интерфероном бета-1Ь, умерли, в группе получивших лечение интерфероном бета-1Ь смертность была идентичной смертности в группе со 100-процентной элиминацией вируса

- Таким образом, длительная терапия интерфероном бета-1Ь достоверно улучшает долгосрочные исходы острого миокардита

- Рекомендовано использование интерферона бета-1Ь у пациентов с миокардитом в случае доказанного наличия энтеровирусов в миокарде пациента

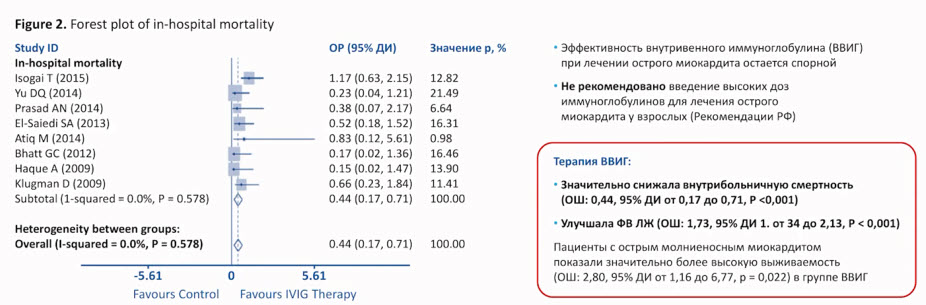

- Внутривенная терапия острого миокардита иммуноглобулинами метаанализ 1534 пациента

- Вводимые внутривенно иммуноглобулины обладают антивирусным

и иммуномоделирующим действием, что позволило предположить положительный эффект в лечении острого миокардита при применении иммуноглобулинов

- Вводимые внутривенно иммуноглобулины обладают антивирусным

- Применение метода иммуноабсорбции

- Метод основан на удалении антикардиальных антител, титр которых повышен у пациентов с аутоиммунными заболеваниями и острым аутоиммунным миокардитом. В настоящее время нет ни одного большого проспективного клинического исследования по оценке влияния этого метода на жесткие конечные точки. В небольших по численности контролируемых исследованиях иммуноабсорбция приводила к улучшению гемодинамических показателей и выраженности воспалительной реакции у пациентов с ДКМП

- 60 пациентов с ДКМП, 11-111 ФК по МУНА, ФВ ЛЖ < 45% были включены в одноцентровое исследование, построенное по дизайну «случай — контроль»

- 30 пациентам проводили иммуноабсорбцию с последующей заменой 1§С и оценивали влияние этой процедуры на объем выполняемой физической нагрузки на стресс-системе с газоанализом и результаты эхокардиографического исследования исходно и через 3 месяца, сравнивая полученные данные с результатами группы без иммуноабсорбции

- В группе лечения:

- ФВ ЛЖ возросла с 33,0% ± 1,2% до 40,1% ± 1,5% (р < 0,001)

- Продолжительность выполнения нагрузки возросла с 812 ± 29 до 919 ± 30 секунд (р < 0,05)

- Пиковое потребление кислорода возросло с 17,3 ± 0,9 до 21,8 ± 1,0 мл/(мин х кг) (р < 0,01)

- Применение метода иммуноабсорбции

- Метод основан на удалении антикардиальных антител, титр которых повышен у пациентов с аутоиммунными заболеваниями и острым аутоиммунным миокардитом

- В реальной практике определение циркулирующих аутоантител — трудновыполнимая задача, что предопределяет использование этой технологии только в крупных центрах, имеющих возможность идентифицировать аутоантитела и динамику их уровня

- Современный уровень знаний, сформированный в отсутствие крупных проспективных исследований, не позволяет рекомендовать метод иммуноабсорбции как базовый метод в лечении острого миокардита

- Не рекомендовано использование иммуноабсорбции для лечения острого миокардита в качестве обязательного базового метода лечения в настоящий период

- Иммуносупрессивная терапия острого миокардита. Исследование MYOCARDITIS TREATMENT TRIAL — MTT

- 111 пациентов с неустановленной этиологией миокардита

- Оценивалась эффективность влияния иммуносупрессивной терапии (преднизолоном в комбинации с азатиоприном или циклоспорином 75. плацебо на смертность пациентов и сократительную функцию миокарда)

- Добавление иммуносупрессивной терапии к стандартному лечению через 1 год наблюдения не привело к снижению смертности или улучшению сократительной функции сердца

- Объясняется, по-видимому, разнородностью включенных пациентов

- Эффект от иммуносупрессивной терапии следует ожидать только при аутоиммунных миокардитах, у пациентов с возможным исходным вирусным поражением миокарда на фоне иммуносупрессивной терапии произошло усиление репликации вирусов, что привело к большему повреждению миокарда и ухудшению прогноза

- Иммуносупрессивная терапия острого миокардита

- Исследование TIMIC (Immunosuppressive Therapy in Patients With Virus Negative Inflammatory Cardiomyopathy) n = 85

- При включении пациента проводили забор ЭМБ с гистологическим и иммуногистохимическим исследованием ткани миокарда

- Исключены вирусные миокардиты

- Сформирована однородная группа пациентов с вируснегативной воспалительной кардиомиопатией

- Все 85 пациентов имели выраженные признаки НК в течение 6 месяцев, которые не удавалось купировать базовой терапией ХСН

- Исследуемых пациентов рандомизировали в 2 группы:

- 1- я группа (43 пациента): Лечение преднизолоном в дозе 1 мг/кг/сутки в течение 4 недель с последующей поддерживающей дозой 0,33 мг/кг/сутки в течение 5 месяцев и азатиоприном в дозе 2 мг/кг/сутки в течение 6 месяцев

- 2- я группа — лечение (плацебо) в дополнение к базовой терапии ХСН

- Иммуносупрессивная терапия острого миокардита

- Исследование ESETCID (European Study of Epidemiology and Treatment of Inflammatory Heart Disease) 3055 эндомиокардиальных биоптатов

- Сформированы 3 ветви:

- 1. Лечение преднизолоном и азатиоприном вируснегативной воспалительной кардиомиопатии у пациентов с ФВ ЛЖ менее 45%

- 2. Лечение интерфероном альфа-2Ь энтеровирусных миокардитов

- 3. Лечение внутривенно иммуноглобулинами цитомегаловирусного, аденовирусного и парвовирусного В19 миокардитов

- Эффект лечения в каждой группе сравнивался с плацебо и оценивался по способности препарата увеличить исходную ФВ ЛЖ на 5% и повлиять на выраженность воспаления в миокарде

- Иммуносупрессивная терапия привела к исчезновению через 6 месяцев признаков воспаления у 59% пациентов против 40% в группе плацебо

- Эти данные также подтверждают эффективность адресной иммуносупрессивной терапии

- Группы пациентов с доказанными аутоиммунными формами миокардита, где применение иммуносупрессии обязательно

- Гигантоклеточный миокардит

- Использование комбинированной иммуносупрессивной терапии

(двойной — метилпреднизолон и циклоспорин или тройной -метилпреднизолон, циклоспорин и азатиоприн) Имеет доказанное положительное влияние на прогноз относительно жизни- 1. Доза метилпреднизолона составляет 1 мг/кг/сутки (при тяжелом состоянии пациента возможно введение до 1000 мг/сутки), с последующим постепенным снижением дозы до поддерживающей (5-10 мг) через несколько месяцев терапии на неопределенно долгий временной интервал

- 2. Доза азатиоприна — 2 мг/кг/сутки

- 3. Доза циклоспорина определяется по его концентрации в крови, длительность терапии не определена, но составляет не менее 1 года

- Саркоидоз сердца

- Применение высоких доз ГКС сопровождается улучшением сократительной функции сердца. Прогноз относительно жизни всегда тяжелый в течение 5 лет, летальный исход отмечается у каждого 6-го пациента. Стартовая доза преднизолона варьируется от 30-60 мг/сутки, рекомендуется постепенное ее снижение в течение 8-12 недель до дозы 10-20 мг/сутки, которую пациент принимает не менее 6-12 месяцев. Несмотря на отсутствие убедительных доказательств преимущества больших доз глюкокортикоидов перед умеренными, важным фактором прогноза, несомненно, является длительность иммуносупрессивной терапии

- Использование комбинированной иммуносупрессивной терапии

- Гигантоклеточный миокардит

- Группы пациентов с доказанными аутоиммунными формами миокардита, где применение иммуносупрессии обязательно

- Абсолютное большинство пациентов с эозинофильным миокардитом получает иммуносупрессивную терапию

- Наше мнение о способах применения такой терапии и ее сроках основано на результатах малых по численности исследований или отдельных клинических наблюдений

- Стартовая доза преднизолона — 1 мг/кг/сутки в течение 4 недель с последующим постепенным снижением дозы до поддерживающей (5-10 мг) через несколько месяцев терапии

- Длительность терапии составляет 6-9 месяцев

- В случаях тяжелого течения заболевания целесообразно применять комбинированную терапию «преднизолон плюс циклоспорин/азатиоприн»

- Такая терапия приводит к достоверному снижению риска прогрессии сердечной недостаточности

- Наибольшие перспективы в лечении эозинофильного миокардита связывают с применением препарата меполизумаба, являющегося моноклональным антителом ингибитора рецептора IL-5 на эозинофилах

- Рекомендовано иммуносупрессивную терапию ГКС и/или иммунодепрессантами начинать только после исключения вирусной инфекции в миокарде путем выявления вирусного генома с помощью ПЦР-диагностики эндомиокардиальной биопсии.

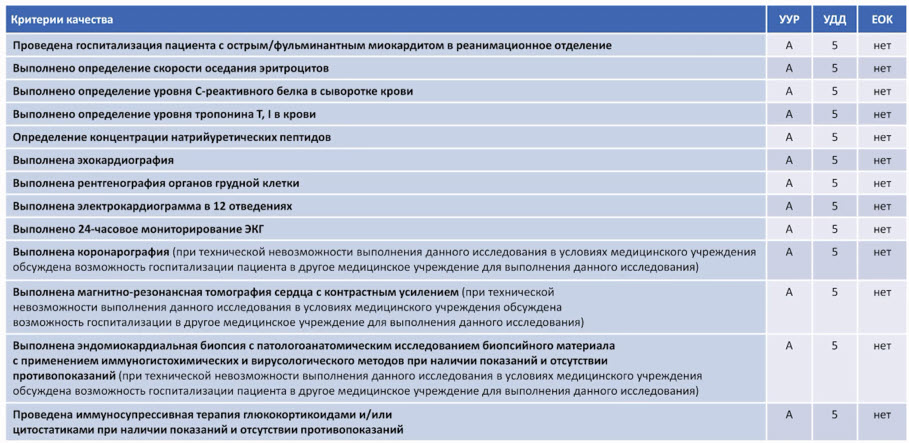

ЕОК нет (УУР С, УДД 5) - Иммуносупрессивная терапия ГКС и/или иммунодепрессантами рекомендуется при доказанных аутоиммунных (вирус-негативных) формах миокардита, включая гигантоклеточный, эозинофильный и токсический миокардиты, саркоидоз сердца и миокардиты, ассоциированные с экстракардиальными аутоиммунными заболеваниями, при отсутствии противопоказаний к иммуносупрессии. ЕОК нет (УУР С, УДД 4)