Последовательность аналоговой и цифровой гнатологической диагностики. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Последовательность аналоговой и цифровой гнатологической диагностики." (отрывок из книги "Высота окклюзии в протезировании и ортогнатологии. Интеграция эстетики и функции" - Надзарено Бассетти)

Последовательность аналоговой и цифровой гнатологической диагностики

Введение

Согласно последним международным исследованиям, подтверждённым статистическими данными, 15-40% населения страдают от функциональных проблем, связанных с височно- нижнечелюстным суставом, и процент увеличивается, если рассматривать пациентов, нуждающихся в комплексном стоматологическом лечении.

Планирование лечения у таких пациентов требует точной диагностики, чтобы избежать результатов, неудовлетворительных с эстетической, функциональной и экономической точек зрения.

Как и в любой другой отрасли медицины, в стоматологии этап диагностики предполагает, помимо клинической стадии, проведение ряда инструментальных исследований.

Если следовать диагностическим схемам, разделённым на определённые фазы, о которых будет рассказано пациенту во время первого визита с помощью цифровых и бумажных носителей, будет достигнута цель дать пациенту понять, что план лечения является результатом аргументированного исследования. Пациент будет воспринимать этот план как уникальный и отнюдь не сведённый к минимуму, поскольку он направлен на достижение успеха лечения, устранение факторов риска, а также на избежание неправильных диагнозов и/или схемы лечения.

Во время первичного посещения будет собран краткий анамнез болезни, врач оценит запросы

пациента и даст разъяснения по поводу предстоящего гнатологического диагностического процесса и возможности гарантированного устранения всех проблем.

Схематично первичный приём можно представить так:

• визит пациента;

• сбор краткого анамнеза заболевания;

• запросы и ожидания пациента;

• объяснение процедуры гнатологической диагностики.

Гнатологическая диагностика будет заключаться в следующем:

а) предварительный клинико-инструментальный анализ 1, который позволяет на основе собранных данных провести предварительную диагностическую оценку и дать разъяснения пациенту относительно тех патологий, которыми он страдает;

б) окончательный клинический и инструментальный анализ 2, который будет более углублённым, что позволит поставить полный диагноз и составить окончательный план лечения.

Клинико-инструментальный анализ 1

Эта фаза диагностики включает в себя сбор общего и стоматологического, а также гнатологического анамнеза — это необходимо для определения возможной связи между существующей проблемой и её дисфункциональной причиной.

Таким образом, стоматологический осмотр будет ориентирован на гнатологический подход с пальпацией жевательных мышц и оценкой движений нижней челюсти, а также на выявление симптомов дисфункции, описанных в главе 1. При наличии широкого спектра анамнестических элементов можно распознать причину проблемы и объяснить её пациенту с помощью цифровых материалов и аналоговых иллюстраций. Затем пациенту будут показаны следующие шаги диагностического поиска, чтобы начать с соответствующего этапа лечения.

В экстренных случаях, т.е. когда у пациента наблюдаются острые функциональные проблемы (например, блокада сустава с резкой болью), врач должен немедленно провести лечение, такое как экстренная установка каппы или медикаментозная терапия, чтобы облегчить острую боль; в этом случае диагностическая фаза будет отложена (рис. 2.1). Таким образом, диагностика обеспечивает возможность конкретного клинического вмешательства и позволяет распознать по симптомам также и другие виды проблем со здоровьем, не связанные непосредственно с зубами.

От оттиска до диагностической модели

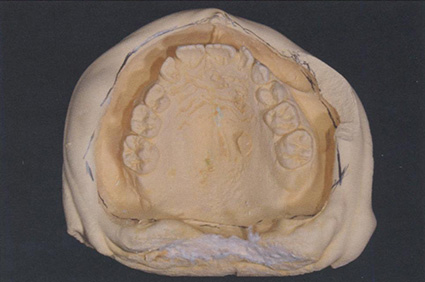

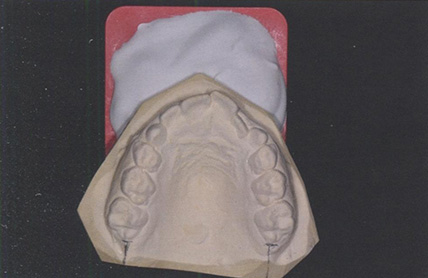

Основой диагностики являются зубные дуги пациента; для их исследования снимаются оттиски и изготавливаются гипсовые модели, которые устанавливаются в артикулятор. Стоит отметить, что любое стоматологическое лечение предпочтительно проводить с использованием диагностических моделей. Эта фаза, которую часто недооценивают, является решающим этапом для постановки диагноза. Оттиски выполняются из альгината закрытой или перфорированной ложкой. Если модели отливаются в зуботехнической лаборатории, то лучше использовать материалы на основе силикона, которые не требуют немедленной отливки и позволяют получить более одной модели из одного и того же оттиска. Оттиск должен точно отображать зубные дуги и бугорки всех зубов, а оттискной материал — иметь равномерную толщину, чтобы не было контакта зубов с оттискной ложкой.

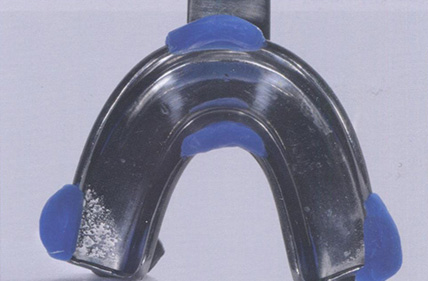

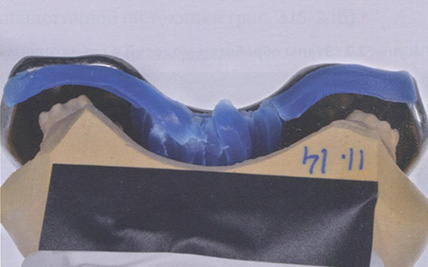

Поэтому необходимо будет подготовить оттискную ложку, создав с помощью воска несколько стоп-зон: нёбную для верхней ложки и три вестибулярные стоп-зоны для нижней (одна спереди и две боковые сзади). В некоторых случаях четвёртая стоп-зона на нижней ложке будет создана в центральной язычной зоне (рис. 2.2В, 2.3).

Рисунок 2.1 Пациент с острой блокадой ВНЧС

Рисунок 2.1А Пациент с острой блокадой левого ВНЧС: обратите внимание на ограниченное открывание рта (24 мм) и смещение нижней челюсти в поражённую сторону

Рисунок 2.1 В Экстренная установка каппы для уменьшения интенсивности болевых ощущений и разблокировки левого ВНЧС; окклюзионный контакт справа отсутствует, что позволит нижней челюсти сместиться вправо

Рисунок 2.2 Подготовка оттискных ложек с изготовлением восковых стоп-зон

Рисунок 2.2А Подготовка верхней оттискной ложки

Рисунок 2.2В Подготовка нижней оттискной ложки

Рисунок 2.3 Выбор и подготовка стандартной перфорированной ложки; расположение стоп-зон всегда одинаковое. С помощью клейкой ленты верхние и несколько боковых отверстий закрываются, а другие боковые отверстия остаются открытыми для ретенции оттискного материала

Рисунок 2.4 Между зубами и оттискной ложкой видно равномерное пространство для оттискного материала, созданное за счёт восковых стоп-зон

Рисунок 2.5 Набор для получения альгинатного оттиска

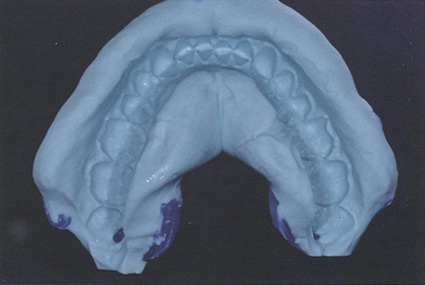

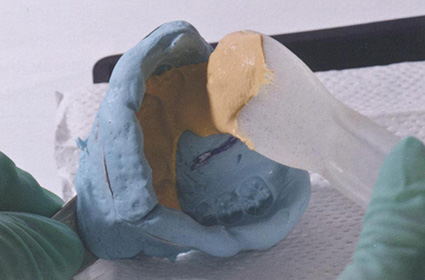

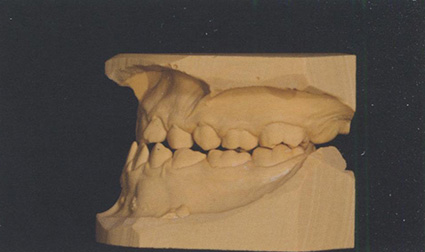

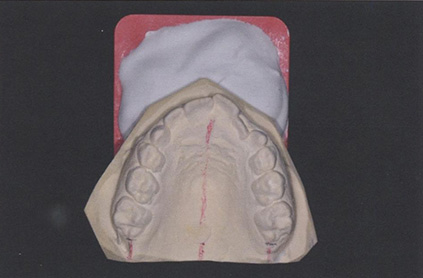

После отливки производится оформление цоколя модели таким образом, чтобы основание модели было параллельным окклюзионной плоскости. Задняя часть формируется перпендикулярно средней линии модели. Таким образом, при сопоставлении моделей будет получено межбугорковое контактное положение, или максимальный межбугорковый контакт (ICP — inter cusp position).

После установки моделей в артикулятор симметрия, полученная при обрезке моделей, может быть утрачена; таким образом будет получена дополнительная важная информация для диагностики (рис. 2.9).

Рисунок 2.6 Поры в оттиске из-за контакта зубов с восковой стоп-зоной не влияют на качество оттиска, если модель будет сразу же отлита

Рисунок 2.6А Границы оттиска верхней челюсти

Рисунок 2.6В Границы оттиска нижней челюсти

Рисунок 2.7 Этапы обработки моделей в стоматологической практике

Рисунок 2.7А Набор, необходимый для обработки

Рисунок 2.7В Отливка модели с помощью вибростолика

Рисунок 2.8 Верхняя модель перед обработкой цоколя: обратите внимание на избыточное количество гипса по краям, необходимое для правильного формирования цоколя

Однако асимметрию может вызвать неправильная обрезка цоколей моделей, что в конечном итоге приведёт к ошибочной диагностике в отношении как протезирования, так и ортодонтии.

Поэтому необходимо подчеркнуть чрезвычайную важность точной обрезки цоколей; в этой связи обратите внимание на рисунки 2.10 А и В. На данном этапе верхняя и нижняя модели будут просто классическими неразборными моделями, которые в дальнейшем можно доработать.

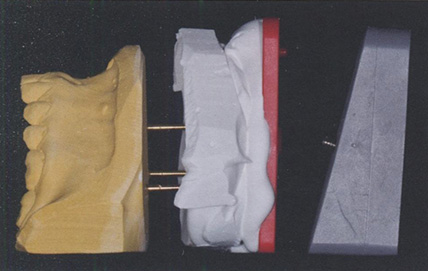

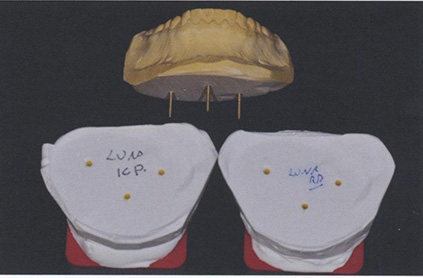

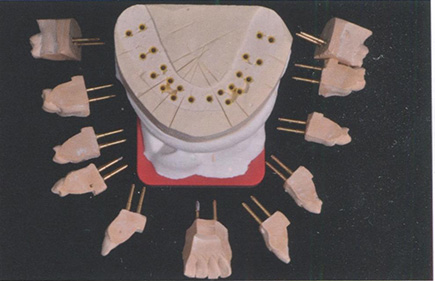

После обработки цоколей моделей к основанию нижней прикрепляется три пина. В качестве альтернативы этому методу используется магнитное крепление. Преимущество этих двух методов фиксации модели заключается в том, что в одном артикуляторе, но в разных положениях можно разместить большее количество креплений, причём все они будут сопоставимы (рис. 2.11-2.13).

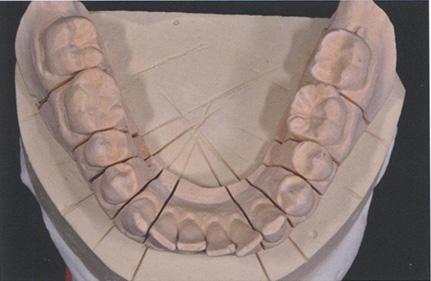

В некоторых случаях для точной и детальной оценки окклюзии необходимо изготовить разборную модель нижней челюсти, как указывает Slavicek. Особенностью этой модели является сегментация всех зубов, кроме нижних резцов, которые расположены единым блоком.

Конечно, можно провести такую же подготовку верхней модели (рис. 2.14). Если разборная модель по Slavicek используется в протезировании для постановки зубов, то она будет подготовлена зубным техником с помощью системы Zeiser или аналогичной ей техники (рис. 2.15, 2.16).

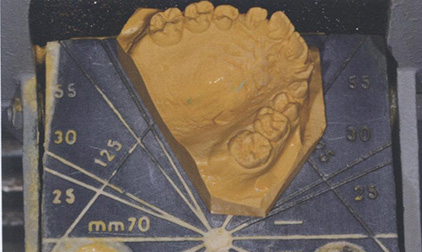

Рисунок 2.9 Обрезка цоколей диагностических моделей по ортодонтическим стандартам

Рисунок 2.9А Обрезка цоколя верхней модели таким образом, чтобы основание модели было параллельно окклюзионной плоскости

Рисунок 2.9В Задняя часть верхней модели формируется перпендикулярно центральной линии

Рисунок 2.9С Обрезка модели верхней челюсти в области

Рисунок 2.9D Модели подготовлены для установки в артикулятор в центральной окклюзии

Рисунок 2.10 Асимметрия из-за неправильной обрезки цоколей моделей

Рисунок 2.10А Задняя часть верхней модели не перпендикулярна средней линии, это может привести к ошибочному выводу о смещении верхней челюсти влево

Рисунок 2.10В Восстановление перпендикулярности задней стенки модели к средней линии позволяет избежать ошибки, показанной на рис. 2.10А. NB: на обоих рисунках красный держатель модели является точкой отсчёта в поперечном и сагиттальном направлении, зафиксированной у пациента с помощью лицевой дуги

Рисунок 2.11 Модель нижней челюсти с тремя пинами после установки в артикулятор

Рисунок 2.12 Нижняя модель и держатели модели в центральной окклюзии и исходном положении (RP - reference position), полезные для исследования одного или нескольких терапевтических положений с использованием одной и той же модели

Рисунок 2.13 Одна и та же модель (нижняя) с магнитным креплением была установлена в пяти различных терапевтических положениях (техника замены)

Рисунок 2.14 Разборная модель по Slavicek

Рисунок 2.14А Разборная модель нижней челюсти по Slavicek

Рисунок 2.14В Демонстрация возможности извлечь из модели каждый зуб по отдельности, а резцы — единым блоком

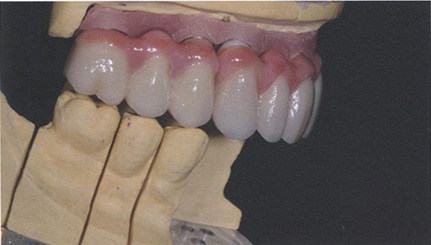

Рисунок 2.15 Нижняя разборная модель используется для постановки зубов с клыковым ведением при протезировании верхних зубов. На фотографии показана фаза последователь-ной окклюзии: первый премоляр выводит из окклюзии весь жевательный отдел при левом медиотрузивном движении

Рисунок 2.16 Использование нижней разборной модели при изготовлении одиночной коронки на зубе 36 позволяет исключить функциональное доминирующее воздействие фронтальных зубов на коронку

Лицевая дуга и установка в артикулятор верхней модели

Для того чтобы верхняя и нижняя модели были сопоставлены друг с другом как статически, так и динамически, как это происходит в полости рта пациента, нам понадобится артикулятор с индивидуальными настройками.

Лицевая дуга позволит перенести в артикулятор трёхмерное, относительно черепа, положение верхней челюсти в соответствии с точными ориентирами, которые способны определить опорную орбитально-осевую плоскость (АХЮ — axis-orbital plane). Эта плоскость выбрана в качестве опорной из-за её воспроизводимости, индивидуальности, идентифицируемости у пациента, а также из-за её наличия как в артикуляторе, так и при цефалометрическом анализе. Орбитально-осевая плоскость определяется спереди левой подглазничной точкой (выявляется пальпацией) и двумя задними точками, правой и левой, локализованными с помощью электронной кондилографии.

В артикуляторе мыщелки соответствуют двум точкам оси шарнира, левой и правой, а кончик резцового штифта, расположенный на нуле, соответствует суборбитальной точке (рис. 2.17).

Книга "Высота окклюзии в протезировании и ортогнатологии. Интеграция эстетики и функции"

Автор: Надзарено Бассетти

Наиболее распространённой тенденцией в комплексной реабилитации является эстетическая оценка, однако она подчинена функции, которая является решающим фактором как для успешной терапии, так и для здоровья пациента. В этой книге описывается интегрированный рабочий протокол, необходимый для управления высотой окклюзии в соответствии с линейными и повторяемыми критериями.

Протокол подразумевает прежде всего работу с функцией, а эстетический результат является закономерным следствием принятия правильных решений. Мы продемонстрируем вам, что каждый успешный исход лечения является результатом точной диагностики и последующего адекватного лечения, предсказуемого на каждом этапе.

Книга проясняет ряд спорных моментов комплексной реабилитации: в ней будет объяснено, как обращаться с высотой окклюзии и всем, что с ней связано, в соответствии с практическими протоколами венской школы, возглавляемой более тридцати лет профессором Рудольфом Славичеком. Детально проиллюстрированы все этапы лечения, позволяющие клиницисту и зубному технику не только достичь оптимальной функциональной окклюзии, но и добиться естественных анатомических результатов.

Книга будет интересна всем специалистам, занимающимся комплексной реабилитацией — ортопедам, ортодонтам, хирургам-имплантологам и зубным техникам.

Содержание книги "Высота окклюзии в протезировании и ортогнатологии. Интеграция эстетики и функции" - Надзарено Бассетти

ГЛАВА 1

Применение гнатологических принципов

Введение

Гнатологическое мышление

Классификация пациентов для стандартной диагностики

Снижение и контроль рисков лечения

Основные запросы пациентов

Принципы вмешательства

ГЛАВА 2

Последовательность аналоговой и цифровой гнатологической диагностики

Введение

Клинико-инструментальный анализ 1

От оттиска до диагностической модели

Лицевая дуга и установка в артикулятор верхней модели

Определение исходного положения с помощью воска и установка нижней модели в артикулятор

Фотопротокол пациента и моделей

Снимок черепа в прямой и боковой проекции иортопантомограмма

Окклюзионный анализ парафункций: ВгихСйескег

Регистрация смещения головки нижней челюсти

Беседа с пациентом: предварительный диагноз

Клинико-инструментальный анализ 2

Гнатологическая карта

Запись движений нижней челюсти с помощью электронной кондилографии (система САЭ1АХ®)

Устройство кондилографа

Параокклюзионная ложка

Регистрация движений ВНЧС

Оценка кондилограммы

Окончательная оценка, постановка диагноза и план лечения

Диагноз

План лечения

ГЛАВА 3

Эстетика лица, связанная с положением нижней челюсти

Введение

Кибернетическая система

Эстетические каноны, связанные с зубами и лицом

Эстетика и подлежащие структуры

Скелетные классификации

Трассировка боковой ТРГ с помощью CADLAS

Цефалометрические точки на боковой ТРГ

Скелетные точки:

Дентальные точки

Кожные точки

Цефалометрические

плоскости и линии:

Фронтально-дистальный трейсинг

Цефалометрический анализ

Анализ вертикальных соотношений

Сагиттальный анализ скелетного класса

Дентальный анализ: резцы

Динамический анализ:

угол дизокклюзии

Эстетика и функции резцов

Верхние резцы

Нижние резцы

Высота окклюзии и резцы

ГЛАВА 4

Окклюзионная плоскость

Введение

Окклюзионная плоскость и формирование черепно-лицевой зоны

Нормальный рост

Развитие прикуса II класса

Развитие прикуса III класса

Развитие бокового сдвига нижней челюсти

Концепция дистального несоответствия по Sato

Удаление зачатка третьего моляра

Окклюзионные плоскости

Связь окклюзионной плоскости и ВНЧС

Механизм компенсации

ГЛАВА 5

Окклюзионные концепции

Введение

Развитие зубных рядов

Послеродовой период

Период формирования временного прикуса

Период сформированного временного прикуса

Первая стадия смешанного прикуса

Вторая стадия смешанного прикуса

Период сформированного постоянного прикуса

Функциональные дуги и структура зубных дуг

Функциональные области зубных дуг

ГЛАВА 6

Изменение величины вертикального соотношения согласно концепции венской школы

Введение

Цифровое функциональное планирование улыбки

Трёхмерное управление вертикальным соотношением

Изменение высоты окклюзии при повороте нижней челюсти и её вертикальном смещении

Изменение дентального и скелетного класса, положения резцов и наклона окклюзионной плоскости

Гнатологически ориентированные концепции имплантологии

ГЛАВА 7

Окклюзионная техника репозиции нижней челюсти (по Bassetti)

Введение

Понятия исходного положения и терапевтического исходного положения

Функциональное пространство и вертикальное соотношение

Изменение окклюзионной плоскости и вертикального соотношения при репозиции нижней челюсти

Роль первых премоляров в репозиции нижней челюсти

Каппа для окклюзионной репозиции нижней челюсти

Провизорные конструкции

Использование вариатора положения мыщелков при повторной установке моделей в артикулятор

От провизорных конструкций к итоговым

Реабилитационная ортогнатодонтия по методике MEAW (Sato)

Методика немедленной

репозиции нижней челюсти (EMRT)

ГЛАВА 8

10 ключевых пунктов плана лечения

Введение

1. Устранение дистального несоответствия зубных дуг

2. Контроль вертикального соотношения

3. Создание дистальной опоры

4. Связь между наклоном окклюзионной плоскости и SCI

5. Последовательная окклюзия (I, II, III классы и перекрёстный прикус)

6. Связь между резцами и SCI, резцовый контроль

7. Связь между клыками и SCI, латеральный и протрузионный контроль

8. Связь между молярами, премолярами и SCI

9. Ретрузионный контроль первого моляра

10. Ретрузионный контроль, протрузионное ведение и протрузионный контроль верхних и нижних первых премоляров приложение

Анализ клинических случаев

Клинический случай 1

Клинический случай 2

Клинический случай 3

Купить книгу "Высота окклюзии в протезировании и ортогнатологии. Интеграция эстетики и функции" - Надзарено Бассетти в интернет-магазине профессиональной медицинской литературы shopdon.ru

0 комментариев