Врастание плаценты в рубец на матке после кесарева сечения. Факторы риска. Классификация FIGO

Лекция для врачей "Врастание плаценты в рубец на матке после кесарева сечения. Факторы риска. Классификация FIGO" (отрывок из книги "Врастание плаценты в рубец на матке после кесарева сечения. Диагностический и хирургический атлас")

Определение и классификация

Предлежание плаценты (placenta praevia) - расположение плаценты, при котором она полностью или частично покрывает внутренний маточный зев. При предлежании плацента находится на пути рождающегося плода («ргае» - «перед», «via» - «на пути») (рис. 1).

Низкое расположение плаценты - расположение плаценты, при котором она располагается в пределах 20 мм от внутреннего маточного зева, но не перекрывает его.

Врастание плаценты или патологическое прикрепление плаценты (placenta accreta spectrum, PAS) - патологическое состояние беременности, связанное с избыточной инвазией плаценты в стенку матки.

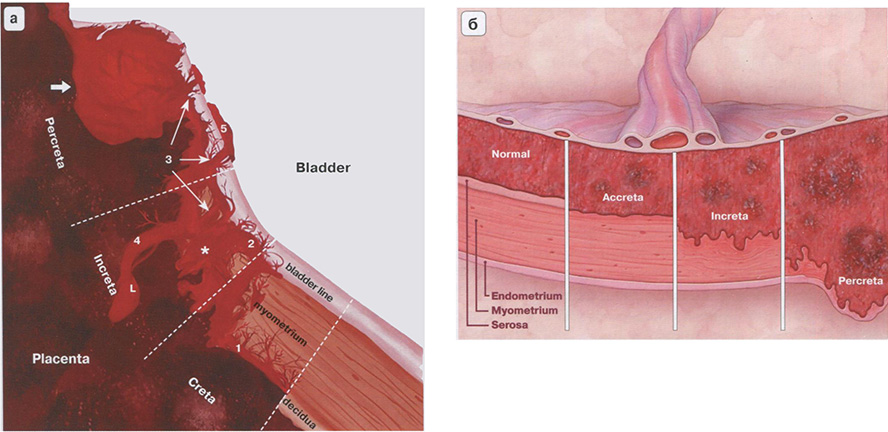

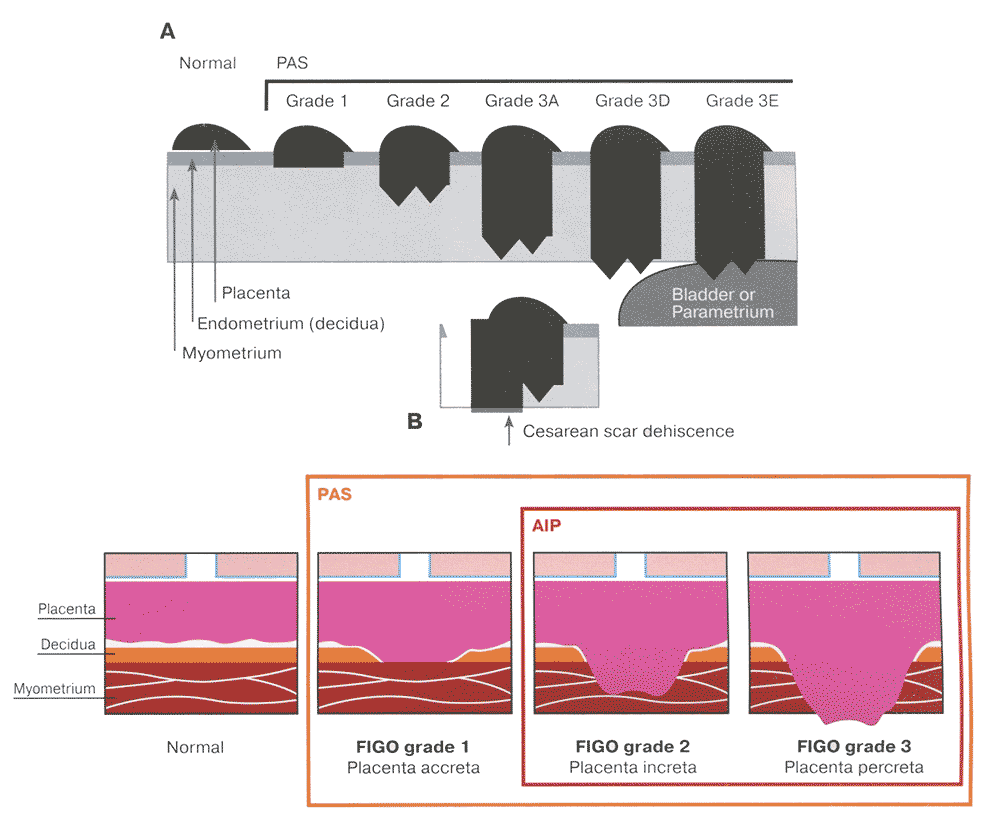

При патоморфологическом исследовании матки или ее удаленной части с вросшей плацентой многие годы в нашей стране и за рубежом было принято выделять следующие степени врастания плаценты (рис. 2)

- placenta accreta - плотное прикрепление плаценты к миометрию, при котором грани между компактным слоем децидуальной оболочки и ворсинами хориона нет;

- placenta increta - ворсины хориона проникают в мышечный слой;

- placenta percreta - ворсины хориона, прорастая миометрий, достигают серозного слоя, а прорастая его, поражают соседние органы, чаще - заднюю стенку мочевого пузыря.

Рис. 1. Предлежание плаценты.

Рис. 2. Степени врастания плаценты (а,б).

Наибольшая дискуссия возникает в отношении понятия placenta accreta, которое, с одной стороны, означает наличие патологической плацентации, с другой - отражает наименьшую глубину прорастания (в переводе «accreta» - прирастание) ворсинами хориона стенки матки. Вышесказанное привело к по-пытке общего обозначения врастания плаценты такими терминами, как «abnormally invasive placenta», «invasive placentation», «placental invasion», «placenta percreta». В отношении понятия «placenta accreta», как приращения к миометрию, в литературе тоже возникли дискуссии. По данным К. М. Chalubinski и соавт. (2013), кровопотеря при placenta accreta нередко существенно не отличается от физиологической, а плацента может быть отделена рукой. Создается впечатление, что в понятие placenta accreta авторы включали как истинное врастание плаценты, так и то, что в классических учебниках нашей страны называли плотным прикреплением плаценты («placenta adherens»).

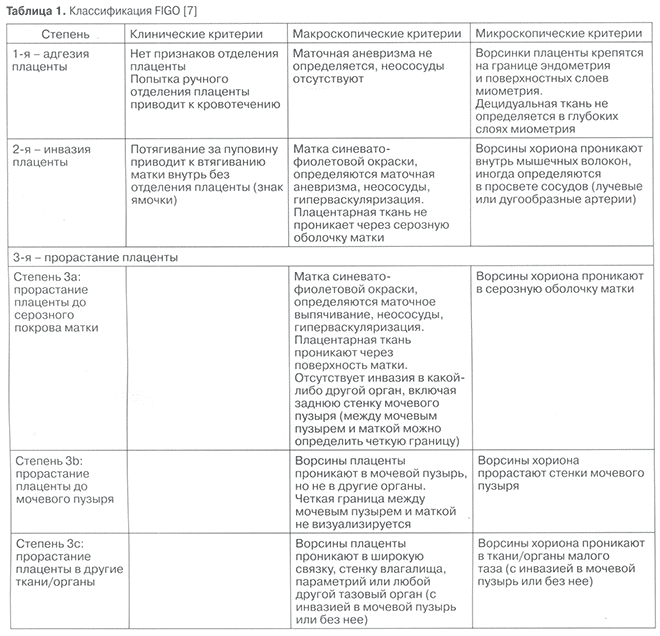

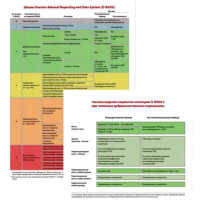

Таблица 1. Классификация FIGO

Рис. 3. Варианты схематических изображений классификации FIGO

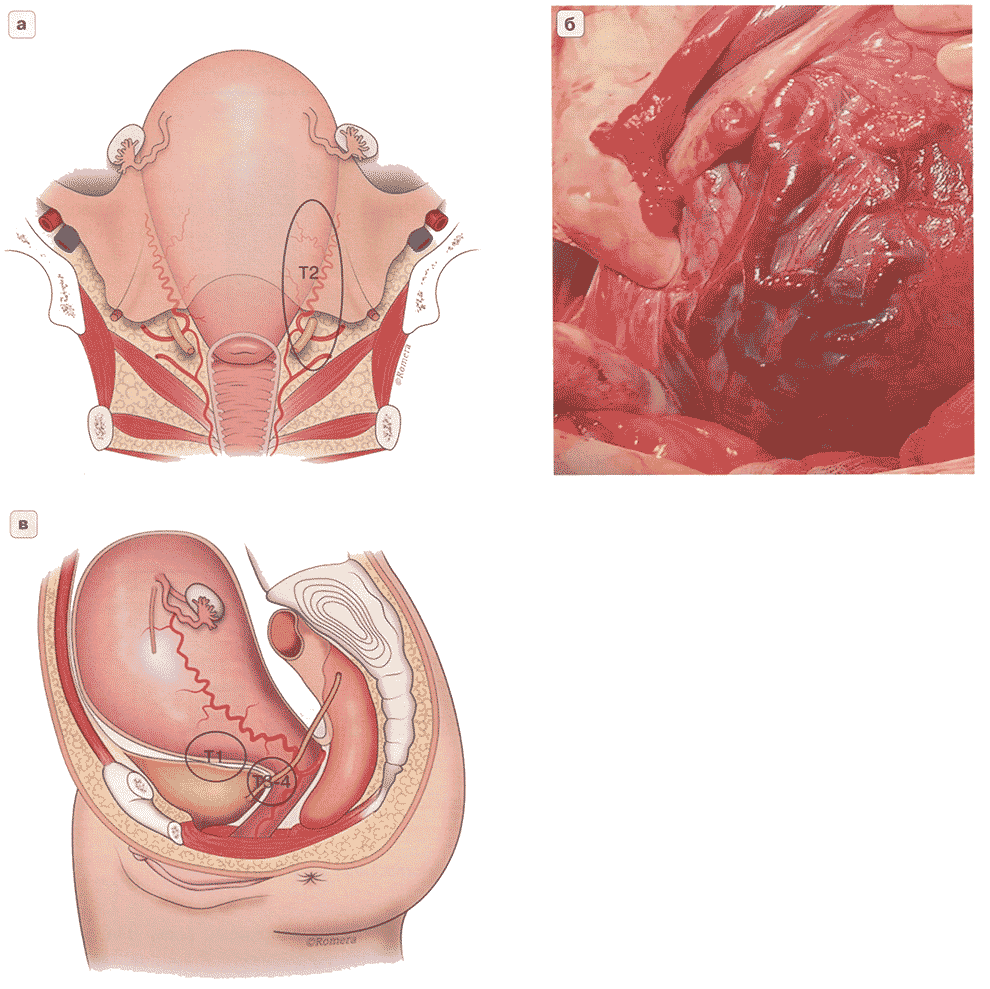

Рис. 4. Схема топографической классификации врастания плаценты (a-в) (Palacios-Jaraquemada J.M., 2020).

Т1- прорастание серозного слоя матки, врастание в верхушку задней стенки мочевого пузыря с вовлечением верхних пузырных и маточных артерий;

Т2 - врастание в параметрий с вовлечением маточных, мочеточниковых и запирательных артерий;

ТЗ - врастание в шейку матки и влагалище с вовлечением влагалищных и шеечных артерий;

Т4 - врастание в шейку матки и влагалище с фиброзными изменениями между маткой и мочевым пузырем.

На наш взгляд, классификация J.M. Palacios-Jaraquemada (Аргентина) наиболее актуальна, поскольку гистологическая классификация всегда ретроспективна и не определяет хирургическую тактику.

Эпидемиология

За последние 35 лет количество данной патологии увеличилось с 1,7 до 577 на 10 000 родов. Распространенность врастания плаценты в Канаде составляет 14,1 на 10 000 родов, в Великобритании - 1,7 на 10 ООО, в Гонконге - 4,8 на 10 000 родов. В России кровотечение в связи с предлежанием плаценты занимает 4-е место в структуре материнской смертности.

Частота врастания плаценты различается в зависимости от региона, страны, города и даже отдельно взятого учреждения здравоохранения. Более половины (52,2%) операций, проведенных во всем мире, заканчиваются проведением гистерэктомии, в 36,9% необходимым является переливание компонентов крови. Врастание плаценты также приводит к повышению риска цистэктомии и даже нефрэктомии, увеличению времени госпитализации, материнской и младенческой смертности.

Главной причиной повышения частоты врастания плаценты, несомненно, является рост частоты родоразрешения путем операции кесарева сечения. Отмечается прогрессивное увеличение частоты данного заболевания с 1960 г. по настоящее время: с 1 на 93 000 родов до 1 случая на 322 родоразрешения. Определяется прямая зависимость: в странах с высоким уровнем оперативного абдоминального родоразрешения распространенность врастания плаценты имеет наиболее высокие значения. В исследовании A. Creanga (2015), охватывающем десятилетний период с 2000 по 2011 г., отмечается, что распространенность врастания плаценты значительно увеличилась на 30,8%, повторяя аналогичную динамику частоты выполнения кесарева сечения за этот же интервал времени. Иначе говоря, частота врастания плаценты в современном акушерстве значительно выше, чем она приводилась авторами в начале XX века. Г. Г. Гентер в 1937 г. указывал, что врастание плаценты - крайне редко встречающаяся патология: 5 врастаний на 70 000 родов, то есть 1:14 000.

В 2006 г. М. Mehasseb и J. Konje указывали на частоту врастания плаценты 1:25 000, то есть 0,04 %. Исчисление проводилось с учетом частоты кесарева сечения и placenta praevia; по данным авторов, риск placenta accreta/percreta составляет 1:4700 родов.

Интересные расчеты частоты врастания плаценты из 540 000 родов приведены G. Каует и соавт.

F.G. Cunningham и соавт. приводили сведения о частоте placenta accreta: 1:2500 в 1980 г. и 1:535 в 2002 г..

Каковы бы ни были данные о частоте врастания плаценты, все исследователи справедливо указывали на увеличение этого осложнения за последние 50 лет в связи с участившимся родоразрешением путем кесарева сечения в нижнем сегменте матки. Действительно, частота кесарева сечения увеличивается во всех странах, в частности, в США в 1970 г. она составляла 5,8%, а в 2008 г. - 32,3%. Стоит отметить, что за последние 25 лет в современной России частота кесарева сечения также заметно возросла - с 10 до 27,9%.

Факторы риска

Еще в 1985 г. S.L. Clark и соавт. представили данные о том, что при предлежании плаценты и наличии одного рубца на матке после кесарева сечения вероятность врастания плаценты составляет 24%, с увеличением числа операций в анамнезе риск возрастает и достигает 67% при наличии четырех и более рубцов. В 2006 г. R. Silver и соавт. в результате ретроспективного анализа получили следующие данные: среди пациенток с одной, двумя, тремя, четырьмя, пятью, шестью и более операциями кесарева сечения в анамнезе риск врастания плаценты составил 3, 11,40, 61 и 67 % соответственно.

Но не только рубцы на матке после кесарева сечения представляют собой группу риска врастания плаценты. Рубцовые изменения матки могут сформироваться после интенсивного кюретажа, оперативных вмешательств по поводу синдрома Ашермана, например, около 1/4 пациенток с placenta accreta имели кюретаж в анамнезе.

Некоторые группы исследователей, напротив, акцентируют внимание на повышении частоты врастания плаценты, не связанной с предшествующим кесаревым сечением. Так, например, согласно данным L. Thurn и соавт. (2016), послеродовое кровотечение в анамнезе приводит к шестикратному (95% доверительный интервал (ДИ) = 3,7-10,9) повышению риска врастания плаценты при последующей беременности.

Значимым фактором риска предлежания и врастания плаценты некоторые авторы считают возраст матери. J. Cleary-Goldman и соавт. (2005) доказали, что с увеличением возраста матери (после 35 лет) на каждые 5 лет риск формирования предлежания плаценты возрастает в 2 раза.

Некоторые авторы полагают, что фактором риска предлежания плаценты и ее врастания является также наступление беременности после экстракорпорального оплодотворения. Предполагают, что это может быть обусловлено дистрофическими изменениями эндометрия, нередко сопутствующими бесплодию, сниженной устойчивостью нижних отделов матки, формированием предлежания плаценты.

Этиология и патогенез

Патогенез врастания плаценты неоднозначен и включает патологические изменения материнских и плодовых факторов, управляющих процессами имплантации и плацентации. При нормальной беременности ворсинки хориона имплантируются в губчатый слой децидуальной оболочки матки, что способствует быстрому отделению плаценты и сокращению миометрия после родов, а также уменьшает кровоснабжение плацентарного ложа и обеспечивает надежный гемостаз.

Исторически сложилось так, что аномальная плацентация объяснялась отсутствием или дефицитом слоя Нитабуха. Райсса Нитабух описала наличие темной линии, расположенной проксимальнее базальной пластинки, лежащей под большей частью плаценты, которая, по-видимому, представляла собой в основном внеклеточный или «фибриноидный» слой. Совсем недавно концепция слоя Нитабуха была опровергнута. Работа R. Pijnenborg по имплантации плаценты привела к открытию того, что трофобласт обычно проникает через эндометрий во внутреннюю треть миометрия. Этот четко регулируемый процесс достигает максимума между 9-й и 12-й неделями беременности и является важным процессом при нормально протекающей беременности. Дефицит децидуализации может способствовать развитию аномальной плацентации. По сравнению с остальной частью матки именно нижний сегмент матки содержит относительно меньше децидуализированной ткани. Аналогичным образом кесарево сечение, выскабливание матки или гистероскопическая операция, миомэктомия, удаление эндометрия и эмболизация маточных артерий могут привести к образованию локализованных децидуальных дефектов и, следовательно, аномальной плацентации.

Согласно альтернативной гипотезе, локализованные различия в напряжении кислорода в пределах рубцов на матке могут способствовать развитию аномальной плацентации. Человеческий эмбрион развивается в относительно гипоксической среде, и in vitro работа предполагает, что разница в напряжении кислорода определяет, будут ли клетки цитотрофобласта размножаться или вторгаться. Эмбрионы могут преимущественно имплантироваться в области рубцов на матке и недостаточной децидуальной оболочки из-за относительного дефицита кровотока и напряжения кислорода. Известно, что относительная гипоксия в области рубца стимулирует туда миграцию бластоцисты, таким образом, повышая риск возникновения placenta accreta. Инвазия трофобласта регулируется многими факторами, среди которых широко описаны VEGF, PIGF and sFlt-1. Концентрация кислорода играет ключевую роль в данном процессе: гипоксия стимулирует пролиферацию экстравиллезного трофобласта, повышая экспрессию генов этих регуляторных белков. Недостаток кислорода приводит к пролиферации вневорсинчатого трофобласта и синтезу мРНК VEGF, в то время как нормоксия, напротив, оказывает ингибирующий эффект. Таким образом, подтверждается высказанная ранее теория о мультифакториальности патогенетических путей развития врастания плаценты, подчеркивающая роль ростовых, ангиогенных факторов, а также паракринной и аутокринной регуляции процесса инвазии популяции клеток трофобласта.

Таким образом, можно предположить, что патофизиологической основой врастания плаценты является фиброз миометрия, инициирующий некроз стенок сосудов. Данный процесс приводит к пролапсу ворсинок хориона в просвет сосудов и образованию сосудистых лакун, неососудов.

Книга "Врастание плаценты в рубец на матке после кесарева сечения. Диагностический и хирургический атлас"

Авторы: Савельева Г. М., Курцер М. А., Шмаков Р. Г.

В последние десятилетия наблюдается неуклонный рост частоты врастания плаценты, что связывают с прогрессирующим увеличением частоты выполнения кесарева сечения. Клиническая трудность данной патологии объясняется высоким риском развития кровотечения как во время беременности, так и самого оперативного родоразрешения за счет частого сочетания врастания с предлежанием плаценты.

Пионером органосохраняющих операций в нашей стране является академик М. А. Курцер, который в начале 2000-х годов первым в России стал разрабатывать и внедрять органосохраняющую методику родоразрешения пациенток с врастанием плаценты.

В книге освещены наилучшие мировые практики в диагностике и ведении беременности, особенности анестезиологического пособия, трансфузиологической тактики и, главное, хирургическая анатомия малого таза, основные виды оперативных техник при врастании плаценты.

В данном издании представлен опыт проведения операций по поводу врастания плаценты мультидисциплинарными командами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, а также Группы компаний «Мать и дитя». На сегодняшний день это наибольший опыт не только в Российской Федерации, но и в мире.

Книга содержит огромный иллюстративный диагностический и операционный материал.

Издание предназначено для акушеров-гинекологов, врачей визуальной диагностики, хирургов, урологов,сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов и трансфузиологов, а также будет полезно как для начинающих, так и для опытных специалистов.

Содержание книги "Врастание плаценты в рубец на матке после кесарева сечения. Диагностический и хирургический атлас" - Савельева Г. М., Курцер М. А., Шмаков Р. Г.

Определение и классификация

Эпидемиология

Факторы риска

Этиология и патогенез

Раздел 1. Диагностическим атлас

Жалобы и анамнез

Инструментальные диагностические исследования

Ультразвуковая диагностика

Ультразвуковые признаки врастания плаценты Степени инвазии плаценты

Магнитно-резонансная томография

Стандартизованная система оценки результатов MPT MAPI-RADS

Дополнительные признаки

Молекулярно-биологические маркеры диагностики врастания плаценты

Раздел 2. Хирургический атлас

Предоперационная подготовка

Срок родоразрешения

Консервативные и хирургические методы при врастании плаценты

Консервативные методы лечения врастания плаценты

Хирургические методы при врастании плаценты

Эмболизация маточных артерий

Эндоваскулярная баллонная окклюзия

Комплексный компрессионный гемостаз

Интраоперационная тактика при недиагностированном до операции врастании плаценты

Анестезиологическое и трансфузиологическое обеспечение

Осложнения хирургических операций при врастании плаценты

Возможности реализации репродуктивной функции после органосохраняющих операций при врастании плаценты

Раздел 3. Патологоанатомический атлас

0 комментариев