УЗИ венозного протока у плода. Лекция для врачей

Лекция для врачей "УЗИ венозного протока у плода" (отрывок из книги "Ультразвуковое исследование венозного протока. Учебно-методическое пособие" - Т. А. Ярыгина, Р. М. Гасанов, Е. В. Сыпченко, О. В. Марзоева, Е. И. Леонова)

Введение

Антенатальный период развития человека уникален во множестве своих проявлений, одним из важнейших среди которых является существование системы плацентарного кровообращения, имеющей множественные функции, включая дыхательную, выделительную, транспортную, обменную, барьерную и другие. Приток оксигенированной, богатой питательными веществами крови к органам и тканям плода осуществляется за счет сосудов, объединенных в сложный афферентно-венозный комплекс, имеющий непосредственную связь с развитием, строением, функцией, физиологическими и патологическими особенностями сердечно-сосудистой системы.

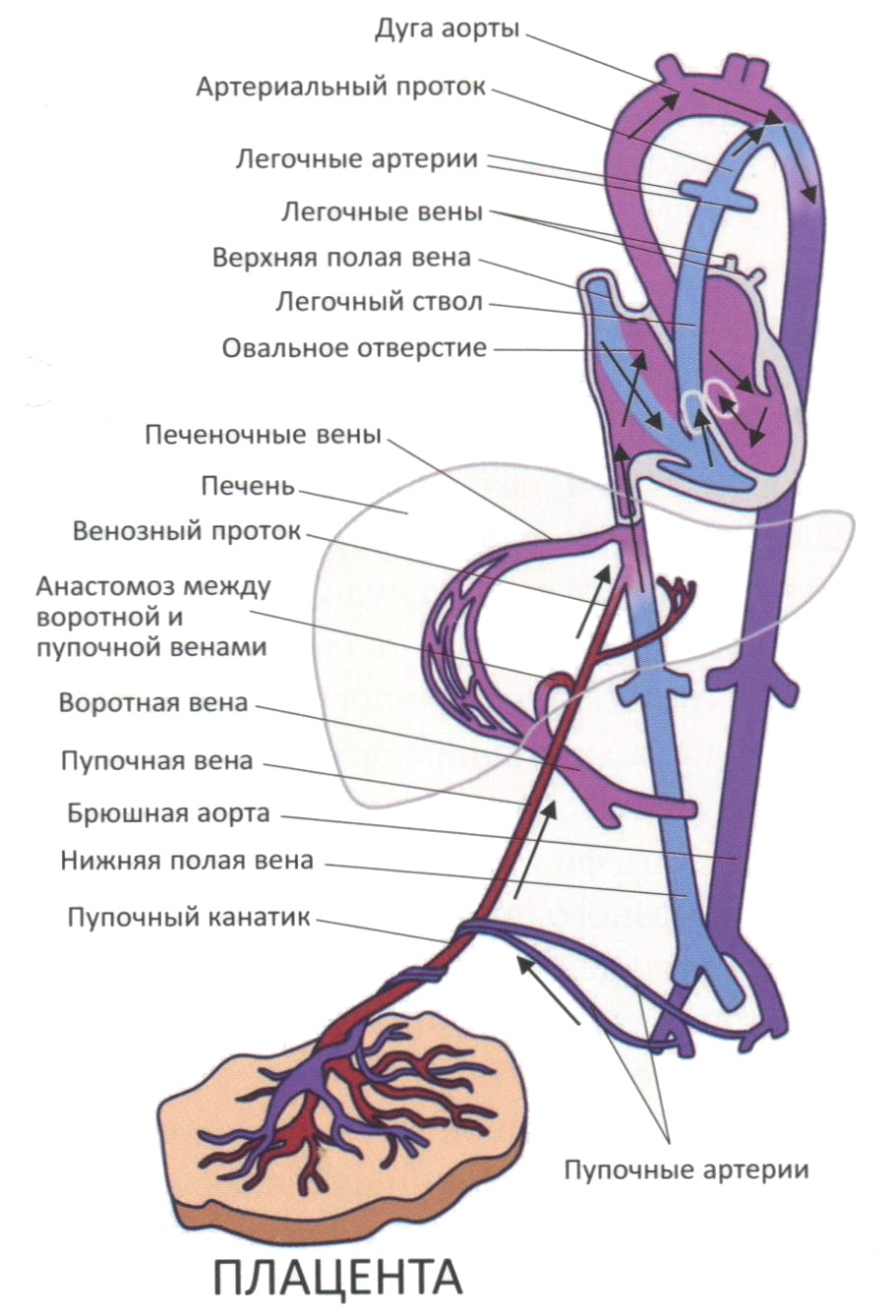

Венозный проток вместе с артериальным протоком и овальным окном являются физиологическими шунтами, необходимыми для периода внутриутробного существования. Кроме того, венозный проток - венозный сосуд, которому отводится ключевая роль в поддержании уникальной схемы плодового кровообращения. Благодаря значительному ускорению насыщенная кислородом кровь из вены пуповины через венозный проток попадает в нижнюю полую вену, далее из правого предсердия через овальное окно - в левое предсердие и в левый желудочек: в большой круг кровообращения, минуя трикуспидальный клапан и правый желудочек (рис. 1). Именно этот механизм обеспечивает достаточную оксигенацию и поступление высокого содержания питательных веществ к миокарду и структурам мозга - жизненно важным тканям организма.

Внедрение ультразвуковой диагностики в акушерскую практику позволило детально изучить физиологические особенности развития и функционирования венозного протока, оценить гемодинамические изменения, связанные с плацентарной дисфункцией, пороками сердца и нарушением состояния плода, установить наличие различных вариантов аномального строения и/или отсутствия венозного протока, а также взаимосвязь последних с перинатальной патологией.

Тем не менее до настоящего времени антенатальное определение даже самого факта наличия нормального венозного протока - важнейшего компонента фетальной гемодинамической системы - не является обязательным, а классификация нарушений кровотока в маточно-плацентарной системе, используемая в большинстве медицинских учреждений нашей страны в течение нескольких десятилетий, не включала оценку кровотока в венозном протоке при критических состояниях плода.

Подобная ситуация диктует необходимость дополнительного обсуждения как теоретических моментов, так и практических аспектов и принципов оценки этого фетального шунта с врачами акушерами-гинекологами, генетиками и специалистами пренатальной ультразвуковой диагностики для повышения уровня их профессиональных компетенций и качества оказываемой медицинской помощи беременным пациенткам.

Рис. 1. Система фетального кровообращения (схематическое изображение). Цвет указывает на степень содержания кислорода (красный - высокая, фиолетовый - средняя, синий - низкая). Рисунок А. А. Чермашенцевой

Нормальное развитие и анатомия венозного протока

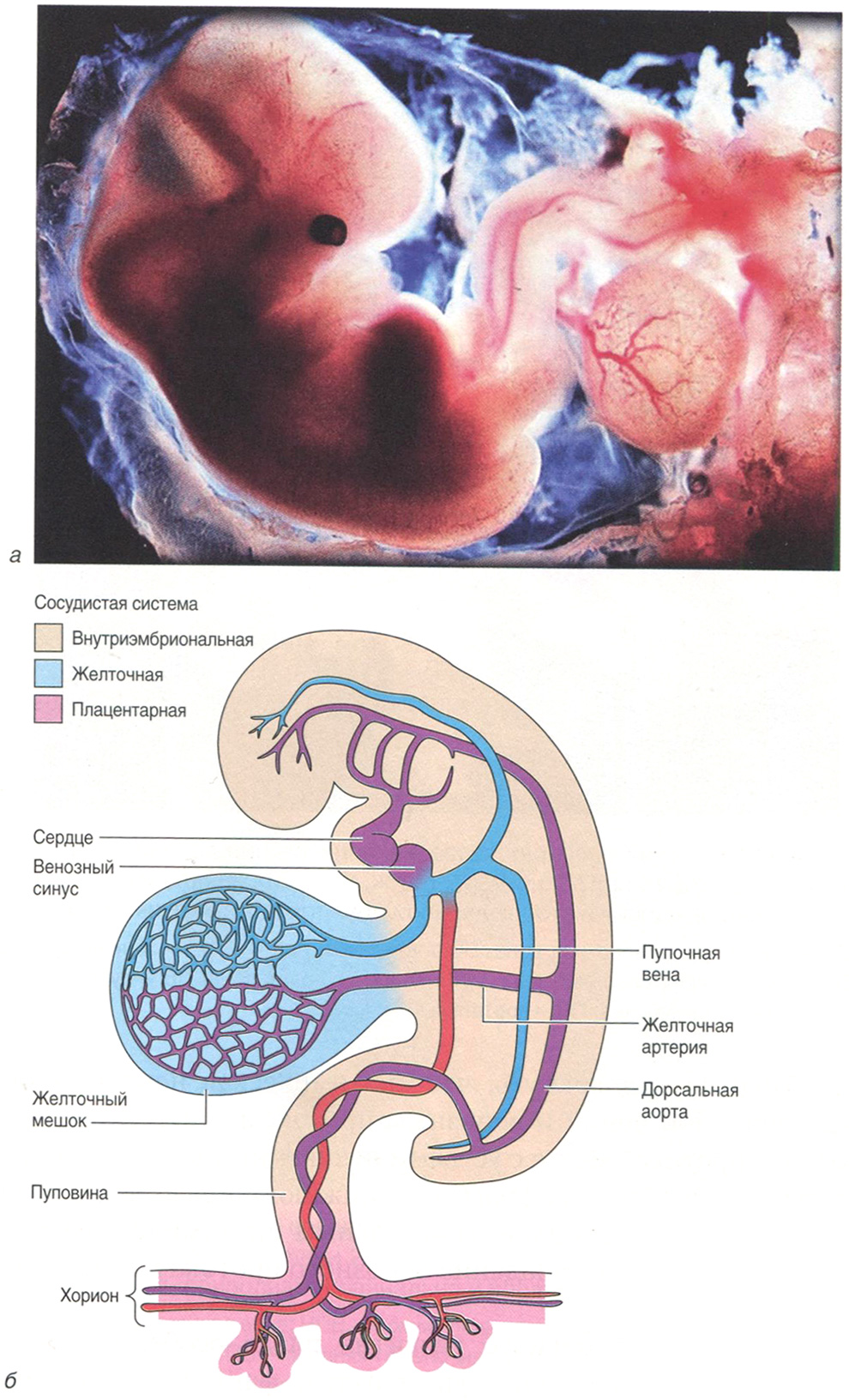

На настоящий момент установлено, что дефинитивные вены эмбриона начинают развиваться на 4-й неделе беременности из группы капиллярных сетей, формируя три парные венозные системы: желточные, пупочные и кардинальные вены. Последние дренируют сам эмбрион, пупочные вены - хорион и позднее плаценту, желточные вены дренируют желточный мешок и развивающийся желудочно-кишечный тракт (рис. 6).

Между 5-й и 10-й неделями беременности растущая печень инициирует образование сети анастомозов между пупочной и желточной венозными системами, направляя увеличивающийся объем плацентарного кровотока к сердцу через данную сеть.

При нормальном развитии эмбриона левая желточная вена регрессирует, а из правой желточной - развивается внутри- и внепеченочная портальная (воротная) венозная система. В фетальном периоде внепеченочная часть портальной вены формируется слиянием селезеночной, верхней и нижней брыжеечных вен; внутрипеченочная часть представлена правой и левой портальными венами.

В пупочной системе правая пупочная вена регрессирует, а оставшаяся левая - напрямую присоединяется к портальной системе, образуя пупочно-портальную систему.

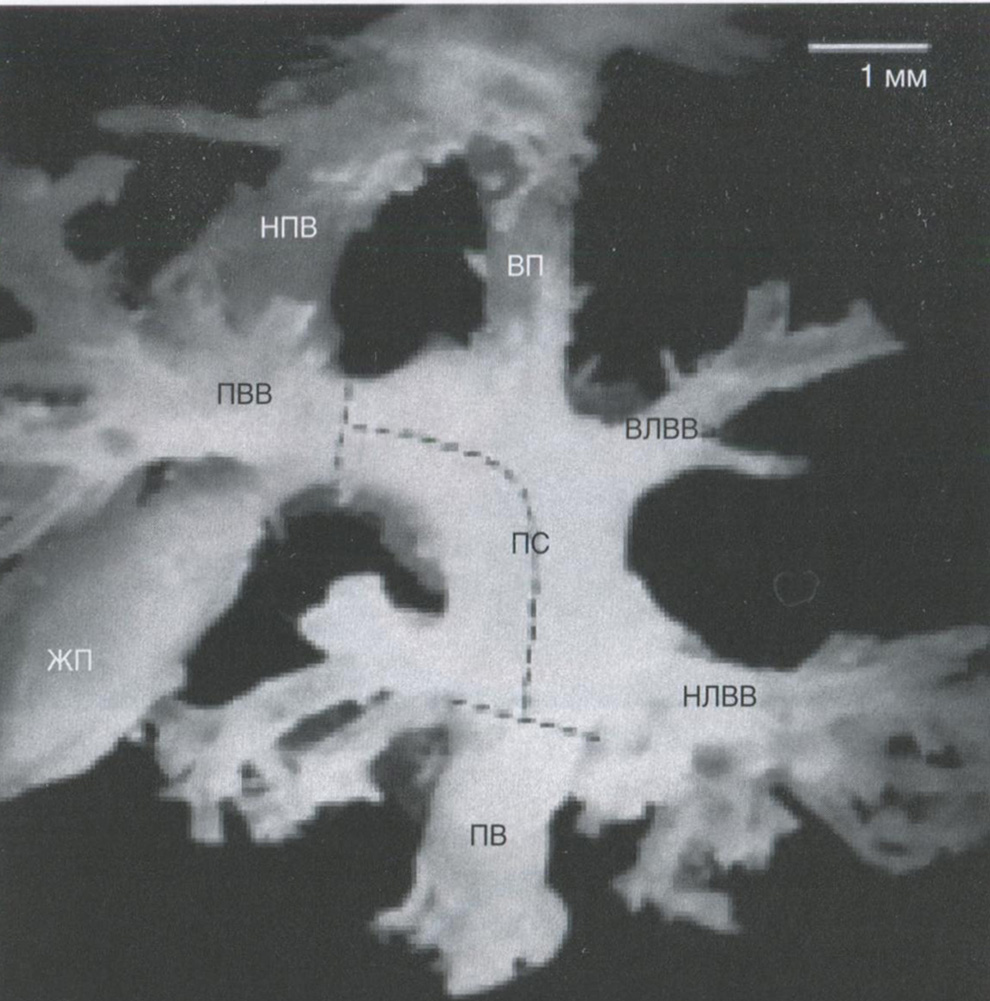

В фетальном периоде в норме интраабдоминально пупочная вена направляется от области пупочного кольца вверх. В левой интрасегментарной борозде печени она соединяется с левой портальной веной, затем идет резко вправо, создавая L-образный сегмент, известный как портальный синус - сосудистое пространство от точки нижней ветви левой портальной (воротной) вены до правой портальной (воротной) вены (рис. 7), в которое дренируется внепеченочная часть портальной вены.

От портального синуса берет свое начало венозный проток, представляющий собой короткий сосуд, не имеющий ответвлений и поднимающийся вверх в направлении диафрагмы (см. рис. 7), доставляющий обогащенную кислородом кровь далее к сердцу.

Рис. 6. Сосудистые сплетения вторичного желточного мешка, хориоаллантоисной плаценты и пуповины: а - фото; б – схема

Рис. 7. Анатомический препарат после микродиссекции печени плода гестационного возраста 14 нед. Венозный проток, берущий начало из портального синуса, направляющийся в сторону правой доли (обозначен пунктиром). ВЛВВ - верхняя левая воротная вена; ВП - венозный проток; ЖП - желчный пузырь; НЛВВ - нижняя левая воротная вена; НПВ - нижняя полая вена; ПВ - пупочная вена; ПВВ - правая воротная вена; ПС - портальный синус

Необходимо подчеркнуть, что анатомическая непрерывность между пупочной веной и венозным протоком отсутствует. Устье венозного протока вместе с устьями печеночных вен открывается непосредственно под диафрагмой в нижнюю полую вену, впадающую в правое предсердие. Нормальным анатомическим вариантом считается также впадение венозного протока в левую печеночную вену.

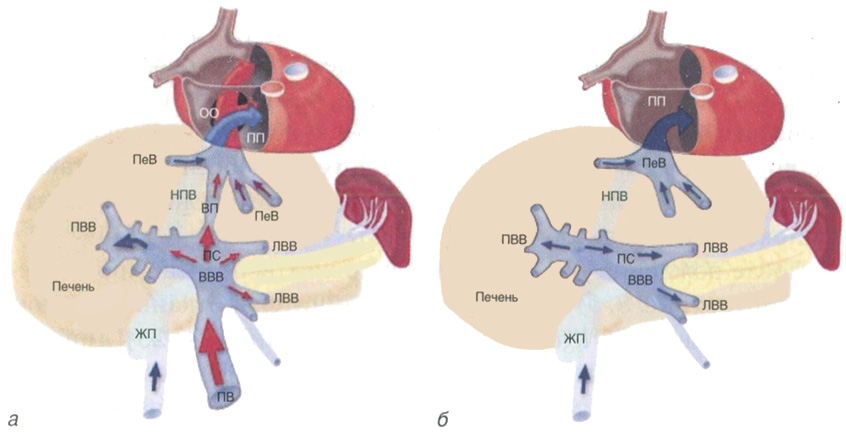

Важной для нормального развития плода особенностью гемодинамики является ранее упомянутый факт, что, в отличие от гемодинамики уже родившегося человека, большая часть крови из нижней полой вены направляется через овальное окно (рис. 8, а) из правого в левое предсердие, чему способствует евстахиева заслонка, затем в левый желудочек, аорту и ее первые ветви: коронарные и брахиоцефальные артерии, обеспечивая таким образом максимальный приток кислорода и питательных веществ к миокарду и головному мозгу.

Рис. 8. Венозное кровообращение (схематическое изображение). Направление тока крови указано стрелками. Цвет указывает на степень содержания кислорода (красный - высокая, фиолетовый - средняя, синий - низкая): а - у плода (пупочное, воротное и печеночное); б - после рождения (воротное и печеночное). ВВВ - внепеченочная воротная вена; ВП - венозный проток; ЖП - желчный пузырь; ЛВВ - левая воротная вена; НПВ - нижняя полая вена; 00 - овальное окно; ПВ - пупочная вена; ПВВ - правая воротная вена; ПеВ - печеночные вены; ПП - правое предсердие; ПС - портальный синус

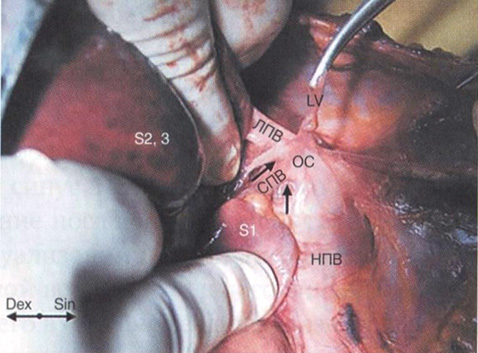

Рис. 9. Фронтальный (вид спереди венозной связки и вен печени тела взрослого человека. Сегменты печени 2 и 3 (S2, 3) сдвинуты вправо. Венозная связка диссектирована, приподнята краниально и вправо. ЛПВ - левая печеночная вена; НПВ - нижняя полая вена; ОС - общий ствол левой и средней печеночных вен; СПВ - средняя печеночная вена; LV - ligamentum venosum Arantii (венозная связка); S1 - сегмент печени 1

После рождения в нормальных условиях венозный проток регрессирует (рис. 8, б) и становится соединительнотканным тяжом (венозной связкой, ligamentum venosum Arantii). При исследовании взрослых тел венозная связка имеет фиброзную структуру, длину 52-70 мм и толщину 5-8 мм, в 96% случаев бывает непроходимой (рис. 9). Используется как ориентир при оперативных вмешательствах на печени.

Ультразвуковая оценка венозного протока

Первые ультразвуковые описания венозного протока у плодов на сроках более 22 нед беременности были сделаны пионерами и отцами-основателями современной пренатальной диагностики Ph. Jeanty и R. Romero в 1980-х годах.

В течение последующего десятилетия были детально изучены ультразвуковые и допплерографические характеристики венозного протока во всех трех триместрах беременности как при физиологических, так и при патологических состояниях матери, плаценты и плода, разработаны методические подходы к визуализации, получению и интерпретации данных, основы которых представлены ниже.

Получение ультразвукового изображения венозного протока у плода

При ультразвуковом исследовании для оценки венозного протока используют среднесагиттальный либо косопоперечный срез живота плода с использованием различных цветовых допплеровских модальностей: энергетический допплер, цветовое допплеровское картирование, двунаправленный энергетический допплер, а также объемных режимов их реконструкции.

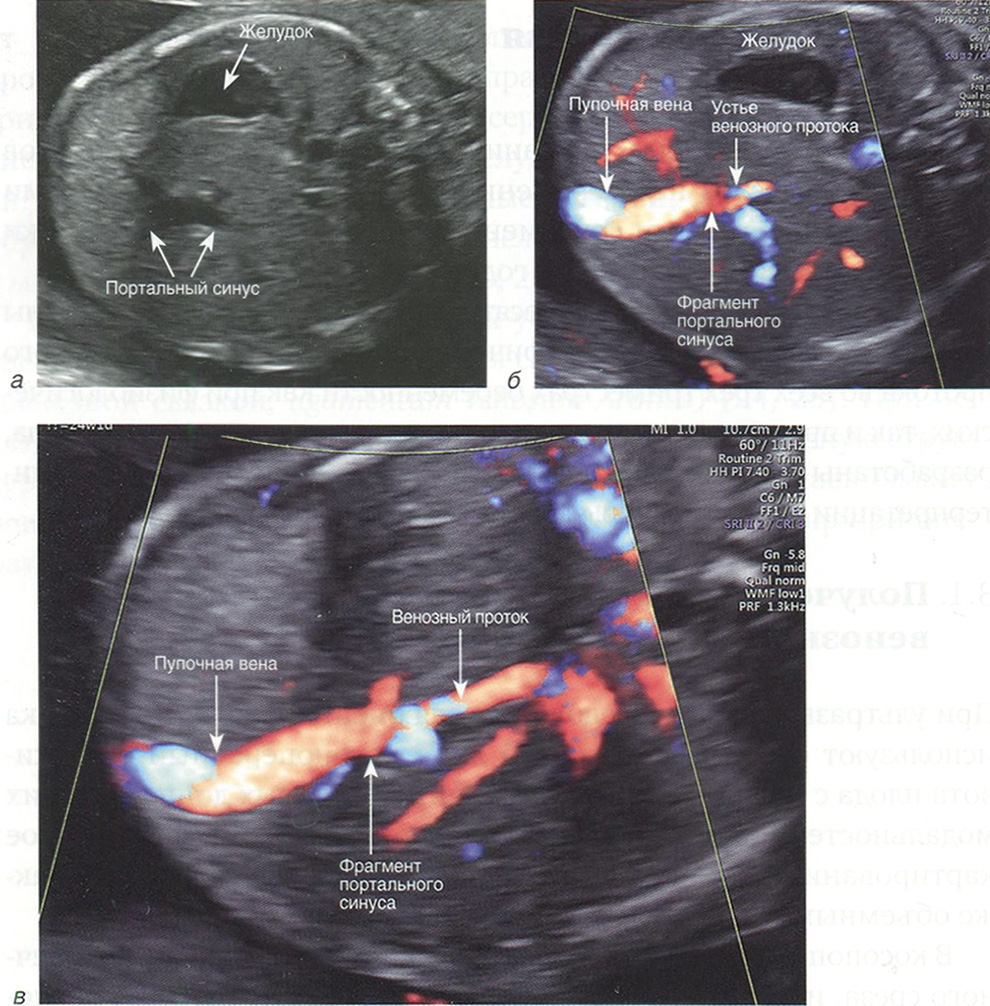

В косопоперечном срезе после выведения стандартного поперечного среза, используемого для измерения окружности живота плода, в котором в обязательном порядке должен определяться желудок и портальный синус в виде L-образного изгиба (рис. 10, а), сохраняя изображение последнего на мониторе, необходимо наклонять датчик до визуализации пупочного кольца, интраабдоминального отдела пупочной вены, портального синуса (рис. 10, б) и затем отходящего от него в сторону сердца венозного протока (рис. 10, в).

В среднесагиттальном сечении туловища плода также необходимо проследить непрерывную связь пупочной вены, портального синуса и венозного протока, определить место его дренирования в нижнюю полую вену под диафрагмой (рис. 11).

Многочисленными исследованиями продемонстрировано, что оценка наличия нормального венозного протока у плода не представляет сложностей в условиях рутинной практики и рекомендовано для каждого клинического случая.

Рис. 10. Получение ультразвукового изображения венозного протока в косопоперечных срезах живота плода (а-в)

Книга "Ультразвуковое исследование венозного протока. Учебно-методическое пособие"

Авторы: Т. А. Ярыгина, Р. М. Гасанов, Е. В. Сыпченко, О. В. Марзоева, Е. И. Леонова

Цель учебно-методического пособия – систематизировать современные данные по ультразвуковой оценке строения и функции венозного протока, направленной на выявление случаев с высоким риском наличия врожденных пороков сердца, генетических аномалий и экстракардиальных аномалий у плода, анте- и постнатальных осложнений и неблагоприятных исходов. В пособии представлены данные об эмбриональном развитии венозного протока, изложены современные подходы к его ультразвуковой оценке, представлены принципы допплерографической оценки кровотока и референсные интервалы изучаемых параметров.

Учебно-методическое пособие содержит обучающую информацию и может быть использовано в структуре образовательных программ подготовки студентов в медицинских вузах, специалистов, участвующих в системе последипломного медицинского образования и профессиональной переподготовки, а также представляет интерес для специалистов ультразвуковой и рентгеновской диагностики, акушеров-гинекологов, генетиков, неврологов, кардиологов, сердечно-сосудистых хирургов.

Содержание пособия соответствует содержанию образовательной программы высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре и дополнительной профессиональной программы переподготовки врачей по специальности 31.08.11 «Ультразвуковая диагностика».

Содержание книги "Ультразвуковое исследование венозного протока. Учебно-методическое пособие" - Т. А. Ярыгина, Р. М. Гасанов, Е. В. Сыпченко, О. В. Марзоева, Е. И. Леонова

Глава 1. История изучения венозного протока

Глава 2. Нормальное развитие и анатомия венозного протока

Глава 3. Ультразвуковая оценка венозного протока

3.1. Получение ультразвукового изображения венозного протока у плода

3.2. Ультразвуковая допплерография кровотока в венозном протоке

3.2.1. Получение кривой скорости кровотока в венозном протоке

3.2.2. Оценка кривой скорости кровотока в венозном протоке

Глава 4. Причины патологических изменений кривой скорости кровотока в венозном протоке

4.1. Клиническое применение допплерографической оценки кровотока в венозном протоке в I триместре беременности

4.2. Клиническое применение допплерографической оценки кровотока в венозном протоке во II и III триместрах беременности

Глава 5. Особенности интерпретации показателей кровотока в венозном протоке при пороках развития правых отделов сердца плода

Глава 6. Аномалии венозного протока

6.1. Пренатальная классификация пупочно-портально-системных шунтов

6.2. Пренатальная диагностика в случаях выявления пупочно-портально-системных шунтов

Глава 7. Постнатальная патология венозного протока

0 комментариев