Строение кровеносных сосудов. Функциональные различия. Анатомия. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Строение кровеносных сосудов. Функциональные различия. Анатомия". Авторы лекции для врачей А. Е. Хомутов, Е. В. Крылова, С. В. Копылова

Сосуды, (сосуд – от греч. angeion, лат. – vas), по которым кровь движется от сердца, называются артериями, а к сердцу кровь оттекает по венам. Название «артерии» эти сосуды получили вследствие того, что при вскрытии трупов крови в них не обнаруживали. С древних времен, времен Клавдия Галена (130-210 гг. н.э.), до Гарвея (XVII в.), считалось, что в них циркулирует воздух, либо «живой дух» (air – англ. – воздух). Вена – от лат. vena – жила.

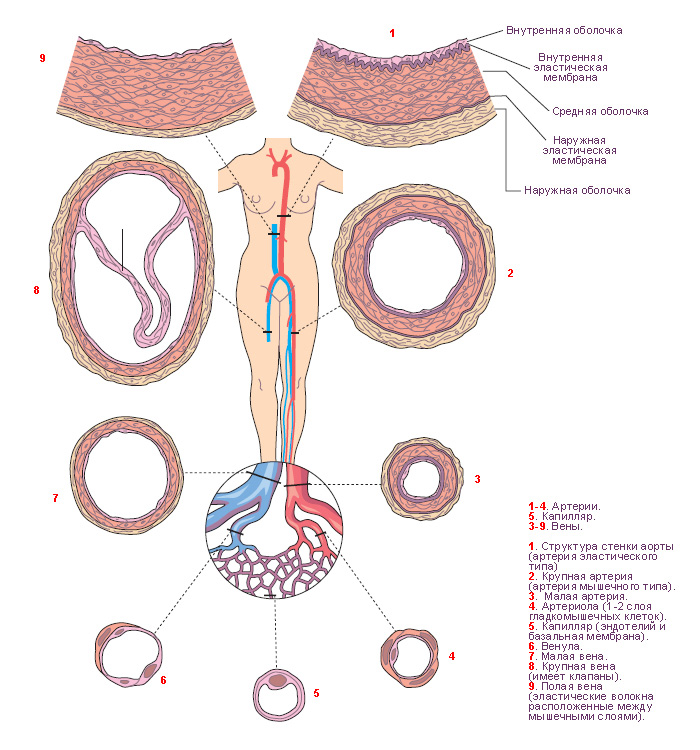

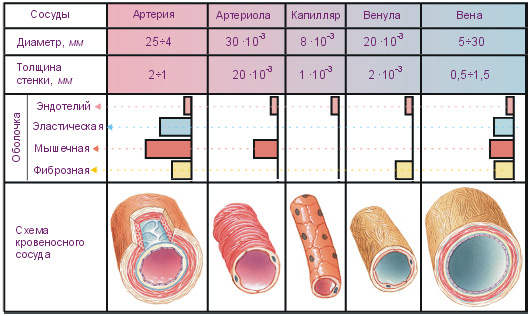

Существует 3 звена сосудистой системы: артериальное, капиллярное и венозное. Они совершенно разные и по строению, и по калибру, и по химическому составу проходящей по ним крови, и по функциям (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1. Геометрическая характеристика сосудистого русла и распределение объемов крови в нем.

| Отдел сердечнососудистой системы |

Сосуд |

Диаметр, см |

Длина, см |

Общее число в организме |

Объем крови, % |

| Магистральные и ветвящиеся артерии |

Аорта Большие артерии |

1,6 – 3,2 0,6 – 0,1 |

80 40 - 20 |

1 103 |

15 |

| Терминальные артерии и артериолы |

Малые артерии и артериолы |

0,1 – 0,02 |

5 – 0,2 |

108 |

3 |

| Микроциркулято рное русло |

Капилляры |

0,005 – 0,001 |

0,1 |

109 |

7 |

| Малые вены |

Венулы, малые вены |

0,02 – 0,2 |

0,2 – 1,0 |

109 |

12 |

| Вены |

1. Большие вены 2. Полые вены |

0,5 – 1,0 2,0 |

10 – 30 50 |

103 2 |

63 |

Рис. 1 Структура кровеносных сосудов в различных областях системной гемоциркуляции

Артерии. Кровеносные сосуды, идущие от сердца к органам и несущие к ним кровь, называются артериями (аеr - воздух, tereo - содержу; на трупах артерии пусты, отчего в старину считали их воздухоносными трубками). По артериям кровь от сердца течет под большим давлением, поэтому артерии имеют толстые упругие стенки (рис. 1).

По строению стенок артерии делятся на две группы:

Артерии эластического типа - ближайшие к сердцу артерии (аорта и ее крупные ветви) выполняют главным образом функцию проведения крови. В них на первый план выступает противодействие растяжению массой крови, которая выбрасывается сердечным толчком. Поэтому в стенке их относительно больше развиты структуры механического характера, т.е. эластические волокна и мембраны. Эластические элементы артериальной стенки образуют единый эластический каркас, работающий, как пружина, и обусловливающий эластичность артерий.

Эластические волокна придают артериям упругие свойства, которые обусловливают непрерывный ток крови по всей сосудистой системе. Левый желудочек во время сокращения выталкивает под высоким давлением больше крови, чем ее оттекает из аорты в артерии. При этом стенки аорты растягиваются, и она вмещает всю кровь, выброшенную желудочком. Когда желудочек расслабляется, давление в аорте падает, а ее стенки благодаря упругим свойствам немного спадаются. Избыток крови, содержавшийся в растянутой аорте, проталкивается из аорты в артерии, хотя из сердца в это время кровь не поступает. Так, периодическое выталкивание крови желудочком благодаря упругости артерий превращается в непрерывное движение крови по сосудам. Упругость артерий обеспечивает еще одно физиологическое явление. Известно, что в любой упругой системе механический толчок вызывает колебания, распространяющиеся по всей системе. В кровеносной системе таким толчком служит удар крови, выбрасываемой сердцем, о стенки аорты. Возникающие при этом колебания распространяются по стенкам аорты и артерий со скоростью 5-10 м/с, которая значительно превышает скорость движения крови в сосудах. На участках тела, где крупные артерии подходят близко к коже, - на запястье висках, шее - пальцами можно ощутить колебания стенок артерий. Это артериальный пульс.

Артерии мышечного типа - средние и мелкие артерии, в которых инерция сердечного толчка ослабевает и требуется собственное сокращение сосудистой стенки для дальнейшего продвижения крови, которое обеспечивается относительно большим развитием в сосудистой стенке гладкой мышечной ткани. Гладкомышечные волокна, сокращаясь и расслабляясь, суживают и расширяют артерии и таким образом регулируют ток крови в них.

Отдельные артерии снабжают кровью целые органы или их части. По отношению к органу различают артерии, идущие вне органа, до вступления в него - экстраорганные артерии - и их продолжения, разветвляющиеся внутри него - внутриорганные или интраорганные артерии. Боковые ветви одного и того же ствола или ветви различных стволов могут соединяться друг с другом. Такое соединение сосудов до распадения их на капилляры носит название анастомоза или соустья. Артерии, образующие анастомозы, называются анастомозирующими (их большинство). Артерии, не имеющие анастомозов с соседними стволами до перехода их в капилляры, называются конечными артериями (например, в селезенке). Конечные, или концевые, артерии легче закупориваются кровяной пробкой (тромбом) и предрасполагают к образованию инфаркта (местного омертвения органа).

Последние разветвления артерий становятся тонкими и мелкими и потому выделяются под названием артериол. Они непосредственно переходят в капилляры, причем благодаря наличию в них сократительных элементов выполняют регулирующую функцию.

Артериола отличается от артерии тем, что стенка ее имеет лишь один слой гладкой мускулатуры, благодаря которому она осуществляет регулирующую функцию. Артериола продолжается непосредственно в прекапилляр, в котором мышечные клетки разрозненны и не составляют сплошного слоя. Прекапилляр отличается от артериолы еще и тем, что он не сопровождается венулой, как это наблюдается в отношении артериолы. От прекапилляра отходят многочисленные капилляры.

Капилляры - самые мелкие кровеносные сосуды, расположенные во всех тканях между артериями и венами; их диаметр - 5-10 мкм. Основная функция капилляров - обеспечение обмена газами и питательным веществом между кровью и тканями. В связи с этим стенка капилляров образована только одним слоем плоских эндотелиальных клеток, проницаемым для растворенных в жидкости веществ и газов. Через нее кислород и питательные вещества легко проникают из крови к тканям, а углекислый газ и продукты жизнедеятельности в обратном направлении. В каждый данный момент функционирует только часть капилляров (открытые капилляры), а другая остается в резерве (закрытые капилляры). На площади 1 мм поперечного сечения скелетной мышцы в покое насчитывается 100-300 открытых капилляров. В работающей мышце, где потребность в кислороде и питательных веществах возрастает, количество открытых капилляров достигает 2 тыс. на 1 мм

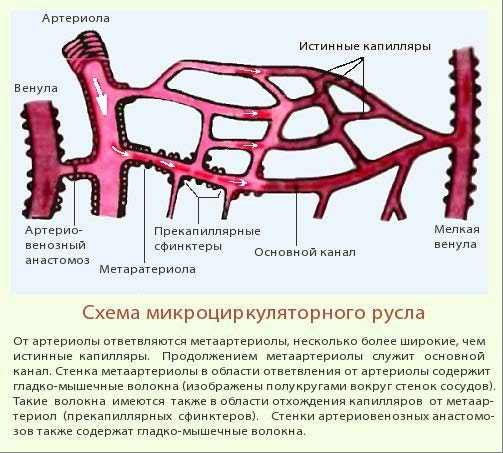

Широко анастомозируя между собой, капилляры образуют сети (капиллярные сети), которые включают 5 звеньев:

- артериолы как наиболее дистальные звенья артериальной системы;

- прекапилляры, являющиеся промежуточным звеном между артериолами и истинными капиллярами; капилляры; посткапилляры;

- венулы, являющиеся корнями вен и переходящие в вены.

Все эти звенья снабжены механизмами, обеспечивающими проницаемость сосудистой стенки и регуляцию кровотока на микроскопическом уровне. Микроциркуляция крови регулируется работой мускулатуры артерий и артериол, а также особых мышечных сфинктеров, которые находятся в пре- и посткапиллярах. Одни сосуды микроциркуляторного русла (артериолы) выполняют преимущественно распределительную функцию, а остальные (прекапилляры, капилляры, посткапилляры и венулы) — преимущественно трофическую (обменную). Капилляры характеризуются тем, что их сосудистая стенка представлена одним слоем клеток, так что они высоко проницаемы для всех растворенных в плазме крови низкомолекулярных веществ. Здесь происходит обмен веществ между тканевой жидкостью и плазмой крови.

- при прохождении крови через капилляры плазма крови 40 раз полностью обновляется с интерстициальной (тканевой) жидкостью;

- объём только диффузии через общую обменную поверхность капилляров организма составляет около 60 л/мин или примерно 85 000 л/сут.

Вены. В отличие от артерий вены (лат. vena, греч. phlebs; отсюда флебит - воспаление вен) не разносят, а собирают кровь из органов и несут ее в противоположном по отношению к артериям направлении: от органов к сердцу. Стенки вен устроены по тому же плану, что и стенки артерий, однако давление крови в венах очень низкое, поэтому стенки вен тонкие, в них меньше эластической и мышечной ткани, благодаря чему пустые вены спадаются. Вены широко анастомозируют между собой, образуя венозные сплетения. Сливаясь друг с другом, мелкие вены образуют крупные венозные стволы - вены, впадающие в сердце.

Движение крови по венам осуществляется благодаря присасывающему действию сердца и грудной полости, в которой во время вдоха создается отрицательное давление благодаря разности давления в полостях, сокращению поперечнополосатой и гладкой мускулатуры органов и другим факторам. Имеет значение и сокращение мышечной оболочки вен, которая в венах нижней половины тела, где условия для венозного оттока труднее, развита сильнее, нежели в венах верхней части тела. Обратному току венозной крови препятствуют особые приспособления вен - клапаны, составляющие особенности венозной стенки. Венозные клапаны состоят из складки эндотелия, содержащей слой соединительной ткани. Они обращены свободным краем в сторону сердца и поэтому не препятствуют току крови в этом направлении, но удерживают ее от возвращения обратно.

Артерии и вены обычно идут вместе, причем мелкие и средние артерии сопровождаются двумя венами, а крупные - одной. Из этого правила, кроме некоторых глубоких вен, составляют исключение главным образом поверхностные вены, идущие в подкожной клетчатке и почти никогда не сопровождающие артерий.

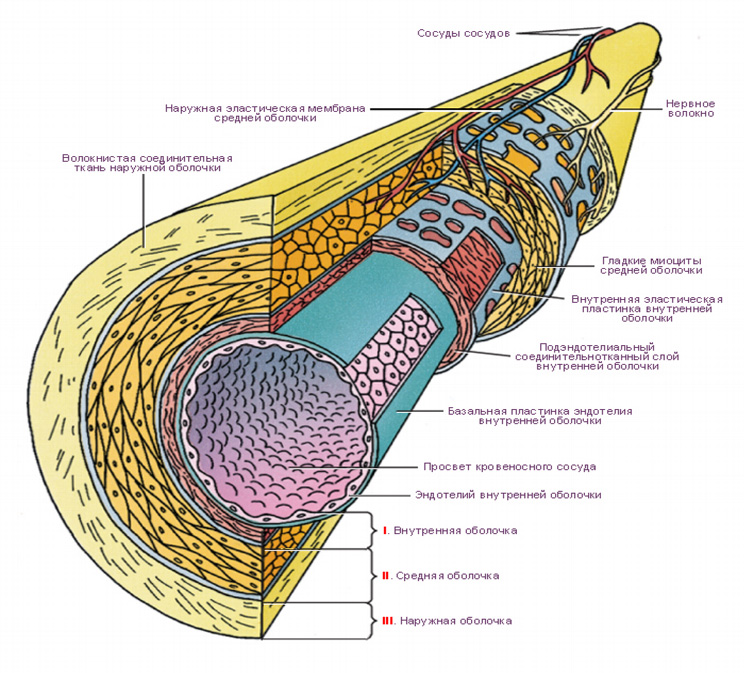

Стенки кровеносных сосудов имеют собственные обслуживающие их тонкие артерии и вены, vasa vasorum. Они отходят или от того же ствола, стенку которого снабжают кровью, или от соседнего и проходят в соединительнотканном слое, окружающем кровеносные сосуды и более или менее тесно связанном с адвентицией их; этот слой носит название сосудистого влагалища, vagina vasorum.

В стенке артерий и вен заложены многочисленные нервные окончания (рецепторы и эффекторы), связанные с центральной нервной системой, благодаря чему по механизму рефлексов осуществляется нервная регуляция кровообращения. Кровеносные сосуды представляют обширные рефлексогенные зоны, играющие большую роль в нейрогуморальной регуляции обмена веществ.

Рис. 2 Строение стенки кровеносного сосуда

Все сосуды в зависимости от выполняемой ими функции можно подразделить на шесть групп:

- амортизирующие сосуды (сосуды эластического типа)

- резистивные сосуды

- сосуды-сфинктеры

- обменные сосуды - емкостные сосуды

- шунтирующие сосуды.

Амортизирующие сосуды. К этим сосудам относятся артерии эластического типа с относительно большим содержанием эластических волокон, такие, как аорта, легочная артерия и прилегающие к ним участки больших артерий. Выраженные эластические свойства таких сосудов, в частности аорты, обусловливают амортизирующий эффект, или так называемый Windkessel-эффект (Windkessel по-немецки означает "компрессионная камера"). Этот эффект заключается в амортизации (сглаживании) периодических систолических волн кровотока.

Windkessel-эффект для выравнивания движения жидкости можно пояснить следующим опытом: из бака пускают воду прерывистой струей одновременно по двум трубкам - резиновой и стеклянной, которые заканчиваются тонкими капиллярами. При этом из стеклянной трубки вода вытекает толчками, тогда как из резиновой она течет равномерно и в большем количестве, чем из стеклянной. Способность эластической трубки выравнивать и увеличивать ток жидкости зависит от того, что в тот момент, когда ее стенки растягиваются порцией жидкости, возникает энергия эластического напряжения трубки, т. е. происходит переход части кинетической энергии давления жидкости в потенциальную энергию эластического напряжения.

В сердечно-сосудистой системе часть кинетической энергии, развиваемой сердцем во время систолы, затрачивается на растяжение аорты и отходящих от нее крупных артерий. Последние образуют эластическую, или компрессионную, камеру, в которую поступает значительный объем крови, растягивающий ее; при этом кинетическая энергия, развитая сердцем, переходит в энергию эластического напряжения артериальных стенок. Когда же систола заканчивается, то это созданное сердцем эластическое напряжение сосудистых стенок поддерживает кровоток во время диастолы.

В более дистально расположенных артериях больше гладкомышечных волокон, поэтому их относят к артериям мышечного типа. Артерии одного типа плавно переходят в сосуды другого типа. Очевидно, в крупных артериях гладкие мышцы влияют главным образом на эластические свойства сосуда, фактически не изменяя его просвет и, следовательно, гидродинамическое сопротивление.

Резистивные сосуды. К резистивным сосудам относят концевые артерии, артериолы и в меньшей степени капилляры и венулы. Именно концевые артерии и артериолы, т. е. прекапиллярные сосуды, имеющие относительно малый просвет и толстые стенки с развитой гладкой мускулатурой, оказывают наибольшее сопротивление кровотоку. Изменения степени сокращения мышечных волокон этих сосудов приводят к отчетливым изменениям их диаметра и, следовательно, общей площади поперечного сечения (особенно когда речь идет о многочисленных артериолах). Если учесть, что гидродинамическое сопротивление в значительной степени зависит от площади поперечного сечения, то неудивительно, что именно сокращения гладких мышц прекапиллярных сосудов служат основным механизмом регуляции объемной скорости кровотока в различных сосудистых областях, а также распределения сердечного выброса (системного дебита крови) по разным органам. Сопротивление посткапиллярного русла зависит от состояния венул и вен. Соотношение между прекапиллярным и посткапиллярным сопротивлением имеет большое значение для гидростатического давления в капиллярах и, следовательно, для фильтрации и реабсорбции.

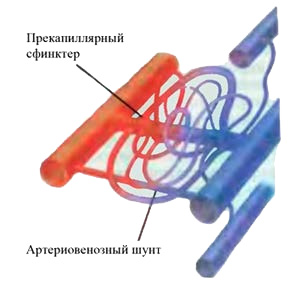

Сосуды-сфинктеры. От сужения или расширения сфинктеров - последних отделов прекапиллярных артериол - зависит число функционирующих капилляров, т. е. площадь обменной поверхности капилляров (рис. 3).

Рис. 3 Схема микроциркуляторного русла

Обменные сосуды. К этим сосудам относятся капилляры. Именно в них происходят такие важнейшие процессы, как диффузия и фильтрация. Капилляры не способны к сокращениям; диаметр их изменяется пассивно вслед за колебаниями давления в пре- и посткапиллярных резистивных сосудах и сосудах-сфинктерах. Диффузия и фильтрация происходят также в венулах, которые следует относить к обменным сосудам.

Емкостные сосуды. Емкостные сосуды - это главным образом вены. Благодаря своей высокой растяжимости вены способны вмещать или выбрасывать большие объемы крови без существенного влияния на другие параметры кровотока. В связи с этим они могут играть роль резервуаров крови.

Некоторые вены при низком внутрисосудистом давлении уплощены (т. е. имеют овальный просвет) и поэтому могут вмещать некоторый дополнительный объем, не растягиваясь, а лишь приобретая цилиндрическую форму.

Некоторые вены отличаются особенно высокой емкостью как резервуары крови, что связано с их анатомическим строением. К таким венам относятся, прежде всего,: 1) вены печени; 2) крупные вены чревной области; 3) вены подсосочкового сплетения кожи. Вместе эти вены могут удерживать более 1000 мл крови, которая выбрасывается при необходимости. Кратковременное депонирование и выброс достаточно больших количеств крови могут осуществляться также легочными венами, соединенными с системным кровообращением параллельно. При этом изменяется венозный возврат к правому сердцу и/или выброс левого сердца.

У человека в отличие от животных нет истинного депо, в котором кровь могла бы задерживаться в специальных образованиях и по мере необходимости выбрасываться (примером такого депо может служить селезенка собаки).

В замкнутой сосудистой системе изменения емкости какого-либо отдела обязательно сопровождаются перераспределением объема крови. Поэтому изменения емкости вен, наступающие при сокращениях гладких мышц, влияют на распределение крови во всей кровеносной системе и тем самым прямо или косвенно на общую функцию кровообращения.

Шунтирующие сосуды - это артериовенозные анастомозы, присутствующие в некоторых тканях. Когда эти сосуды открыты, кровоток через капилляры либо уменьшается, либо полностью прекращается (рис. 4).

Рис. 4 Шунтирующие сосуды

Соответственно функции и строению различных отделов и особенностям иннервации все кровеносные сосуды в последнее время стали делить на 3 группы:

- присердечные сосуды, начинающие и заканчивающие оба круга кровообращения, - аорта и легочный ствол (т. е. артерии эластичного типа), полые и легочные вены;

- магистральные сосуды, служащие для распределения крови по организму. Это - крупные и средние экстраорганные артерии мышечного типа и экстраорганные вены;

- органные сосуды, обеспечивающие обменные реакции между кровью и паренхимой органов. Это - внутриорганные артерии и вены, а также капилляры.

Закономерности распределения артерий и вен в теле человека

(ангиоархитектоника)

Для артериальных сосудов характерны следующие особенности:

1. Черты организации, сходные со строением примитивных водных предков:

– продольное положение аорты, метамерия парных ветвей аорты к сегментам туловища, к парным органам;

- жизненно важные органы снабжаются из 2 или более артерий, где одна – главная. Главная артерия входит в орган через его ворота. В органе артерии соединяются через анастомозы для бесперебойного кровоснабжения (Виллизиев круг, коронарные артерии).

2. Параллелизм в строении скелета и сосудистой системы:

- артерии ветвятся и следуют соответственно костной основе конечностей;

- на периферии артерии соединяются анастомозами;

- главные артерии всегда следуют к снабжаемым органам кратчайшим путем, экономя усилия сердца;

- крупные артерии лежат на сгибательной поверхности суставов, где они укрыты и защищены, в том числе от перерастяжения, а также это – кратчайший путь;

- артерии пальцев залегают на более защищённых боковых поверхностях и являются парными;

- артерии залегают глубоко между мышцами, но в таких местах, где давление на них минимально;

- в областях суставов с большим размахом движений развиты окольные пути и сосудистые сети для исключения чрезмерного растяжения артерий и предупреждения остановки кровоснабжения при их сжатии. Чем больше размах движений, тем обширнее сосудистая сеть.

- Ветвление артерий может происходить по магистральному, либо рассыпному типу. Магистральные сосуды обычно отходят на уровне соответствующего органа (aa. renalis), но если в онтогенезе орган смещается с места закладки (диафрагма, половые железы), то сосуд тянется вслед за органом. Рассыпной (веерообразный) тип ветвления характерен для артерий a. mesenterica superior et a. mesenterica inferior.

- Кривизна сосуда оказывает влияние на гидродинамику движения крови в нём:

- так, ветви arcus aortae начинаются в таком участке, где при повороте потока крови возникает зона её повышенного давления;

– Aa. vertebralis образует 4 изгиба, что выравнивает пульсовой удар крови к мозгу и обеспечивает равномерный кровоток;

- угол отхождения артерии от основного ствола: чем он больше, тем сильнее замедление кровотока в нём (приносящие артерии сосудистого клубочка в нефроне).

Для вен характерны следующие особенности ангиоархитектоники:

1. Каждая артерия сопровождается 2-3 венами-спутницами с многочисленными анастомозами, следовательно, ёмкость вен в 2-3 раза больше ёмкости артерий.

2. Различают поверхностные и глубокие вены. Они обычно связаны анастомозами и обеспечивают лучший отток крови при его нарушении в неудобной позе или при патологии. Поверхностные вены залегают в подкожной клетчатке и обеспечивают терморегуляцию покровов тела. Кроме того, при возможном травмировании вероятность повреждения венозного сосуда, содержащего кровь, насыщенную СО2, выше, чем артериального, с оксигенированной кровью.

3. Глубокие вены залегают параллельно артериям по их ходу, имеют одинаковые с ними названия и, объединяясь с нервными стволами, образуют сосудистонервные пучки.

0 комментариев