Микрофлора (микробиота) влагалища и шейки матки. Лабораторная диагностика. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Микрофлора (микробиота) влагалища и шейки матки. Лабораторная диагностика." (отрывок из книги "Цитология жидкостная и традиционная при заболеваниях шейки матки. Цитологический атлас" - И. П. Шабалова, К. Т. Касоян)

Микрофлора (микробиота) влагалища и шейки матки

Основное значение для определения инфекционного агента, вызвавшего воспаление, имеет бактериоскопия материала, полученного из уретры, цервикального канала и влагалища, а также бактериологическое исследование (посев). Однако при цитологическом исследовании материала из влагалищной порции шейки матки и цервикального канала не следует пренебрегать возможностью отметить, соответствует ли бактериальный состав норме, присутствуют ли патогенные микроорганизмы.

В препаратах, приготовленных традиционным способом, сохраняется естественное микроокружение клеток, количество лейкоцитов, число, распределение и расположение микроорганизмов. Однако если для уточнения инфекционного агента необходимо дополнительное исследование (молекулярное, молекулярно-генетическое и др.), возникает необходимость дополнительного забора материала с повторным визитом к врачу. Этого можно избежать, если материал взять в консервирующий раствор для ЖЦ, так как один и тот же флакон можно использовать как для цитологического исследования, так и при необходимости для молекулярного тестирования. Большинство консервирующих сред для ЖЦ позволяет длительно сохранять ДНК и РНК возбудителя.

Цитологический метод в сочетании с клиническими данными позволяет установить правильный диагноз, что важно, так как бакпосев занимает много времени и не всегда удается получить культуру именно тех микроорганизмов, которые вызвали заболевание.

Оптимальный способ получения материала: взять мазки на микробиоту и поместить инструмент, которым брали материал, в жидкую среду для выполнения при необходимости и цитологического, и молекулярного исследования.

Нормальная микробиота

Влагалище, шейка матки, эндоцервикальные железы рассматриваются как экологические ниши микроорганизмов. Условия обитания микроорганизмов во влагалище и шейке матки отличаются в связи с различием pH среды, свойствами эпителия, выстилающего поверхность этих анатомических образований. При рождении влагалище стерильно, но уже на первой неделе жизни оно заселяется микроорганизмами, преимущественно грамположительной флорой, состоящей из анаэробных бактерий, стафилококков, стрептококков, дифтероидов, pH 7,0. В период полового созревания: эпителий утолщается, в нем возрастает уровень гликогена, флора начинает меняться с преобладанием лактобацилл, реакция влагалищного отделяемого становится кислой, pH 4,4.

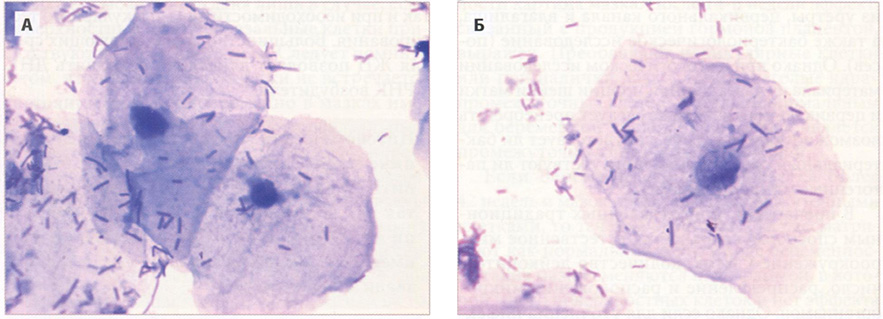

Лактобациллы (влагалищные палочки, палочки Дедерлейна) являются нормальными обитателями влагалища у женщин детородного возраста. Это гетерогенная группа микроорганизмов, включающая множество видов. Большую часть влагалищных бацилл составляют Lactobacillus acidophilus. Влагалищные палочки сравнительно толстые, крупные, прямые или слегка изогнутые бациллы разной длины, как правило, с четко очерченными «обрубленными» краями (рис. 96, 97). Иногда они располагаются цепочками. Лактобациллы способны гидролизировать гликоген, содержащийся в клетках многослойного плоского эпителия. При слущивании поверхностных клеток и их цитолизе гликоген освобождается, продукты его ферментативного превращения (мальтоза, глюкоза) используются лактобациллами. Распад гликогена до молочной кислоты является одним из факторов, поддерживающих кислую реакцию влагалищного содержимого (pH 3,8-4,2) и его бактерицидные свойства. Дефицит глюкозы, который возникает вследствие жизнедеятельности лактобацилл, бактерицидные свойства лактобацилл, перекись водорода, образуемая некоторыми из них, факторы неспецифического иммунитета (поверхностные IgA и другие), в свою очередь, создают неблагоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов. Так называемая «способность влагалища к самоочищению» является одним из механизмов биологической защиты слизистой оболочки влагалища, и лактобациллы играют основную роль в этом процессе.

Рис. 96. Лактобациллы. А-поверхностные клетки плоского эпителия, Б-промежуточная клетка. Лактобациллы (влагалищные палочки) - сравнительно толстые, крупные, прямые или слегка изогнутые бациллы разной длины, как правило, с четко очерченными, «обрубленными» краями. Окрашивание по Паппенгейму, x1000

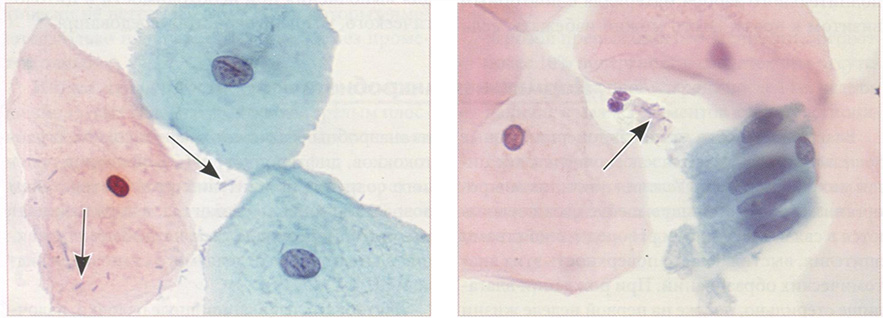

Рис. 97. Лактобациллы. В препаратах ЖЦ палочки рядом с клетками и на поверхности клеток (стрелки). ЖЦ (SurePath). Окрашивание по Папаниколау, x1000

Микробиоценоз влагалища определяется:

• уровнем гликогена в клетках поверхностного слоя;

• концентрацией лактобацилл;

• pH влагалищного содержимого;

• состоянием местного и общего иммунитета.

Для влагалища женщины репродуктивного возраста в норме характерно:

• небольшое число микроорганизмов, 95% из которых составляют лактобациллы, большой процент лактобацилл, образующих перекись водорода;

• концентрация лактобацилл составляет 105- 107 КОЕ (колониеобразующих единиц);

• низкая концентрация других микроорганизмов (условно патогенная флора).

В состав нормальной микрофлоры входят также единичные кокки и мелкие палочки. Флора у каждой женщины индивидуальна, сравнительно постоянна, несколько изменяется в разные периоды менструального цикла. Понятие нормы различно для разных этнических групп и географических зон.

В небольших количествах в норме может присутствовать условно патогенная флора (Gardnerella vaginalis, Escherichia coli, Corynebacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Bacteroides, Fusobacterium, Peptostreptococcus, Ureaplasma, Mycoplasma hominis, энтеробактерии и другие микроорганизмы). Сочетания микроорганизмов могут быть самыми разнообразными. Состав бактериальной флоры зависит от гормональных факторов, приема медикаментов, сексуальных контактов, инфекций.

Использование для диагностики бактериальной флоры влагалища методов, в основе которых лежит качественное выявление минимального числа бактерий, может служить источником ошибочных (ложноположительных) заключений о характере соотношения микрофлоры в вагинальном отделяемом.

У девочек до наступления менархе кокковая и коккобациллярная микрофлора является нормальной. У женщин в постменопаузе лактобациллы также постепенно уступают место коккам, грамположительным диплококкам, мелким палочкам (рис. 98). Бактериальная флора в постменопаузе обычно бывает скудной.

Рис. 98. Нормальная микрофлора в постменопаузе. Немного бактерий: кокки, мелкие палочки. Окрашивание по Паппенгейму, x1000

Патогенная микрофлора

Инфекции органов репродукции разделяют на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), инфекции, вызванные эндогенной микрофлорой (микробиотой), и инфекции, вызванные хирургическими вмешательствами в результате проникновения в верхние отделы органов репродукции представителей микрофлоры нижних отделов органов репродукции (Лабораторная диагностика инфекционных болезней. Справочник под ред. В. И. Покровского, М. Г. Твороговой, Г. А. Шипулина. Москва: БИНОМ, 2013).

Современная классификация ИППП насчитывает более 30 видов возбудителей, среди которых наиболее распространенными, изученными и значимыми в репродуктивной патологии являются Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Human papillomavirus, Herpes simplex, однако передача половым путем некоторых инфекций, вызванных условно патогенными микроорганизмами, также возможна.

Гонококки

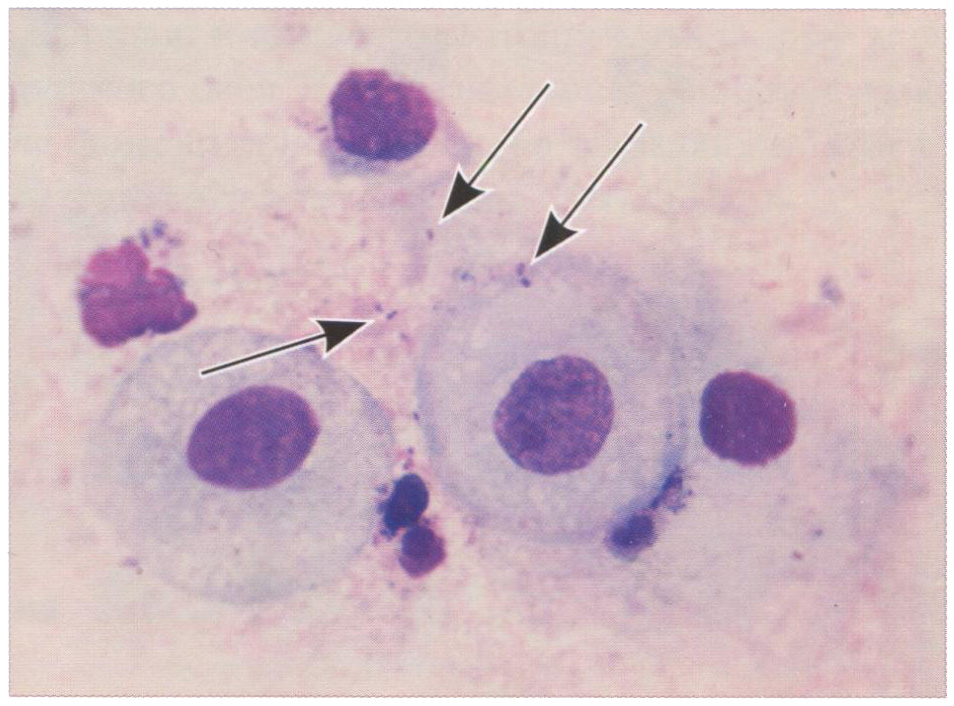

При типичной нелеченной гонорее обнаруживают четко окрашенные диплококки внутри нейтрофильных лейкоцитов и внеклеточно. Гонококки имеют вид парных бобов, расположенных в шахматном порядке. Другой бактериальной флоры обычно нет (рис. 99). При хронической гонорее могут обнаруживаться дегенеративные формы гонококков: микро- и макроформы, слабоокрашенные, округлые, шарообразные или в виде мелких точек. Точный диагноз гонореи установить по цитологическим мазкам нельзя. При подозрении на гонорею необходимо клиническое обследование, изучение материала, полученного из уретры и цервикального канала, окрашенного по Граму, бактериологическое исследование.

Рис. 99. Гонорея. Мазки из шейки матки. А, Б - большое число лейкоцитов с диплококками в цитоплазме. Окрашивание по Паппенгейму. В, Г - грамотрицательные диплококки внутриклеточно (1) и внеклеточно (2). Окрашивание по Граму. x1000

Простейшие

Трихомонады

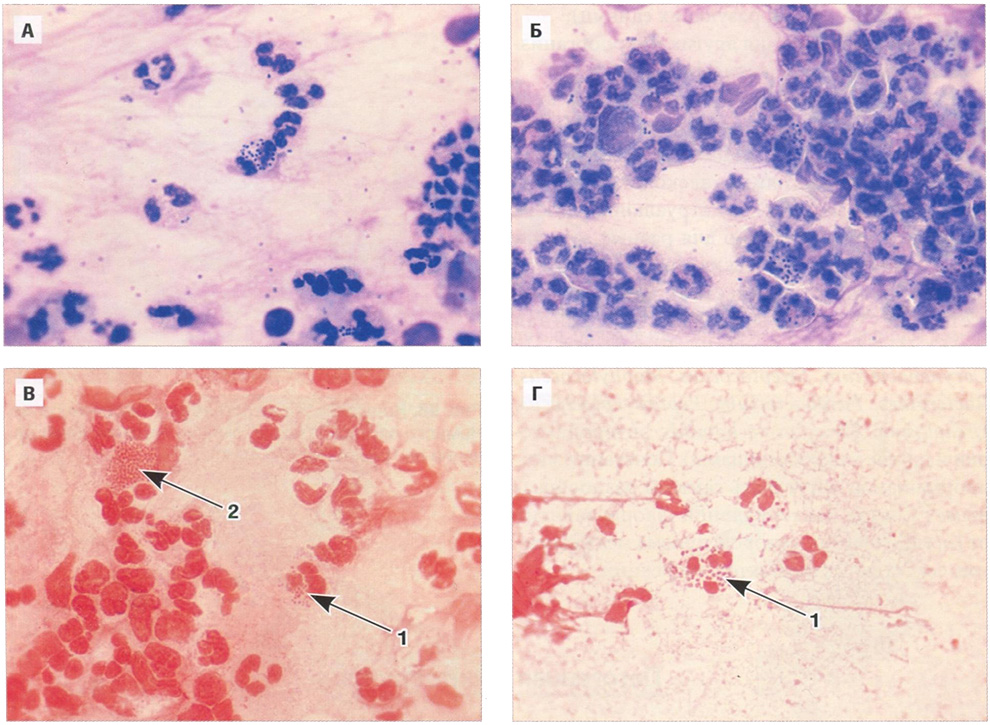

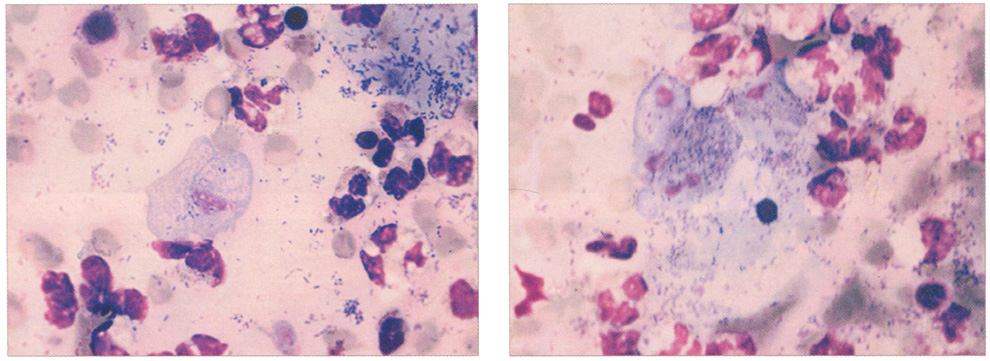

Из простейших, вызывающих воспаление гениталий, трихомонады (Trichomonas vaginalis) являются самым частым представителем. Размер их составляет 5-30 мкм, форма округлая, овальная, грушевидная или полигональная, неправильная, часто с волнистыми контурами. Ядро вытянутой формы, с заостренными краями, реже округлое, слабобазофильное, гомогенной окраски. Цитоплазма при окраске по Романовскому гомогенная, иногда вакуолизированная, кружевная, слабобазофильная, при окрашивании по Папаниколау - светло-зеленая, интенсивно окрашенная по периферии. Трихомонады способны вызывать выраженную воспалительную реакцию с некрозом тканей, часто с появлением истинных эрозий (дефектов слизистой оболочки с обнажением соединительной ткани) шейки матки, последующей эктопией и плоскоклеточной метаплазией. При трихомонадном кольпите в клетках эпителия бывают выражены дегенеративные изменения с утратой клеточных границ, ядра бледные, слегка увеличенные, нередко обнаруживают околоядерное просветление (гало) около ядра. Может быть выражена воспалительная атипия. Трихомонады часто сочетаются с другой флорой: кокками, мелкими палочками, гарднереллами; существует мнение, что воспалительная реакция вызывается не столько присутствием трихомонад, сколько размножением других микроорганизмов, которые трихомонады переносят (рис. 100-108).

Особенности в жидкостной цитологии. Трихомонады в препаратах, окрашенных по Папаниколау (как традиционных, так и жидкостных) определяются сложнее, чем в препаратах, окрашенных по Паппенгейму или гематоксилин-эозином. Размер, как правило, меньше, форма более округлая, иногда могут принимать форму воздушного змея. Цитоплазма цианофильная, ядро на фоне цитоплазмы слабо выделяется. Могут сохраняться жгутики (рис. 109-111).

Рис. 100. Трихомонады на фоне лейкоцитов, эритроцитов, смешанной флоры. Ядра трихомонад вытянутые, с заостренными концами (миндалевидные) или округлые, цитоплазма базофильная, более интенсивно окрашена по периферии. В цитоплазме видны вакуоли, включения. Мазки из шейки матки. Окрашивание по Паппенгейму, x1000

Дополнительный материал к лекции

Гормональная цитологическая диагностика по вагинальным мазкам. Лабораторная диагностика

Купить медицинскую литературу по лабораторной диагностике в интернет-магазине shopdon.ru

Книга "Цитология жидкостная и традиционная при заболеваниях шейки матки. Цитологический атлас"

Авторы: И. П. Шабалова, К. Т. Касоян

Атлас подготовлен под руководством сотрудников кафедры клинической лабораторной диагностики РМАПО на основе опыта преподавания клинической цитологии курсантам цитологических циклов переподготовки и повышения квалификации.

Настоящее издание является четвертым, переработанным и дополненным. В ответ на многочисленные просьбы был подготовлен новый вариант, в котором существенно выше качество изображений препаратов, учтены современные данные, касающиеся этиологии, патогенеза, основных клинических симптомов, классификации и диагностики заболеваний шейки матки, жидкостной цитологии, основ молекулярной и кольпоскопической диагностики.

Атлас предназначен для врачей клинической лабораторной диагностики, цитологов и широкого круга врачей, использующих результаты лабораторного анализа в своей практике, а также студентов медицинских вузов.

Купить медицинскую литературу по лабораторной диагностике в интернет-магазине shopdon.ru

Содержание книги "Цитология жидкостная и традиционная при заболеваниях шейки матки. Цитологический атлас" - И. П. Шабалова

Анатомия и физиология женских половых органов

Анатомия матки и влагалища

Гистологическое строение шейки матки, влагалища и вульвы

Гормональная регуляция менструального цикла

Приготовление препаратов для цитологического исследования

Условия получения полноценного материала

Инструменты для взятия материала из шейки матки

Приготовление, фиксация, окрашивание препаратов, жидкостная цитология

Фиксация препаратов

Жидкостная цитология

Окрашивание препаратов

Изменения клеточного состава мазков из шейки матки и влагалища в течение менструального цикла и в различных возрастных группах

Менструальная фаза

Пролиферативная фаза

Овуляторная фаза

Секреторная фаза (прогестероновая)

Беременность

Лактационная аменорея

Постменопауза

Гормональная цитологическая диагностика по вагинальным мазкам

Микрофлора (микробиота) влагалища и шейки матки

Нормальная микробиота

Патогенная микрофлора

Условно-патогенная микробиота — дисбиозы (дисбактериозы) влагалища

Вирусные инфекции

Доброкачественные изменения эпителия

Гиперкератоз, паракератоз

Плоскоклеточная метаплазия

Трубная метаплазия

Воспаление

Экссудативные изменения

Дегенеративные изменения

Репаративные изменения

Железистая гиперплазия

Полип

Лимфоцитарный (фолликулярный) цервицит

Пузырчатка

Изменения в клетках при лучевом воздействии

Доброкачественные изменения эпителия

Гиперкератоз, паракератоз

Плоскоклеточная метаплазия

Трубная метаплазия

Воспаление

Экссудативные изменения

Дегенеративные изменения

Репаративные изменения

Железистая гиперплазия

Полип

Лимфоцитарный (фолликулярный) цервицит

Купить медицинскую литературу по лабораторной диагностике в интернет-магазине shopdon.ru

Пузырчатка

Изменения в клетках при лучевом воздействии

Клинико-морфологическая концепция возникновения и течения тяжелых цервикальных интраэпителиальных неоплазий и ранних форм рака шейки матки

Клинико-морфологические основы цервикального канцерогенеза

Информативность кольпоскопии и выбор метода получения материала для гистологической верификации

Информативность цитологического метода

Информативность вирусологических методов для диагностики тяжелых CIN

Клетки плоского эпителия с атипией неясного значения

Клетки плоского эпителия с атипией неясного значения (ASC-US)

Клетки плоского эпителия с атипией, не исключающие HSIL (ASC-H)

Интраэпителиальная неоплазия (дисплазия) шейки матки

Интраэпителиальное поражение плоского эпителия низкой степени

Цитологические признаки папилломавирусной инфекции

Слабо выраженная дисплазия

Интраэпителиальные изменения эпителия в постменопаузе

Интраэпителиальное поражение плоского эпителия высокой степени

Умеренная дисплазия

Выраженная дисплазия

Дисплазия с ороговением

Внутриэпителиальный рак

Внутриэпителиальная неоплазия железистого эпителия

Злокачественные опухоли шейки матки

Плоскоклеточный рак

Плоскоклеточный рак без ороговения

Плоскоклеточный рак с ороговением

Аденокарцинома

Нейроэндокринные опухоли

Злокачественная лимфома и лейкоз

Опухоли других локализаций

Кольпоскопическое исследование в диагностике заболеваний шейки матки

Нормальные кольпоскопические признаки

Аномальные кольпоскопические признаки

Клинические примеры

Биомаркеры в диагностике интраэпителиальных поражений шейки матки

Купить медицинскую литературу по лабораторной диагностике в интернет-магазине shopdon.ru

0 комментариев