Хирургия сосудистого доступа для гемодиализа. Основные принципы. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Хирургия сосудистого доступа для гемодиализа. Основные принципы" (отрывок из книги "Хирургия сосудистого доступа для гемодиализа. Основные принципы" - Ханц Шольц)

Введение

Основные принципы

Для того, чтобы обеспечить адекватный уход за сосудистыми доступами при лечении гемодиализом, важно знать несколько основных принципов.

- Выживаемость пациентов при лечении гемодиализом напрямую зависит от сосудистого доступа.

- Эффективность диализа, качество и ожидаемая продолжительность жизни пациентов также зависят от сосудистого доступа.

- Сосудистый доступ всегда нарушает физиологическое состояние организма, что связано с самим фактом его формирования.

- Противоестественная природа сосудистого доступа ограничивает срок его работы. Формирование нового доступа зачастую связано с утратой собственных сосудов.

- Созревание сосудистого доступа и срок его службы зависят от особенностей метаболизма пациента, хирургической техники и способа выполнения пункции.

- Пригодность сосудистого доступа для использования полностью зависит от хирургического этапа его формирования.

- При выборе места для доступа нужно думать не только о том, как он будет работать, важно помнить - пациенту в будущем может понадобиться новый сосудистый доступ.

- Почти всегда есть несколько вариантов создания постоянного доступа для лечения гемодиализом.

- Сосудистый хирург должен знать о гемодинамике столько же, сколько архитектор знает о сопротивлении материалов.

- Нельзя приступать к формированию сосудистых доступов без основательной теоретической подготовки.

- Артериовенозный сосудистый доступ и артериальное протезирование - разные вещи, и сравнивать их с патофизиологической точки зрения нельзя.

- Формировать сосудистый доступ должен постоянно практикующий в данной области хирург.

- Любая новая методика формирования сосудистого доступа должна тщательно проверяться с точки зрения функциональной пригодности перед внедрением в рутинную практику.

Лучший сосудистый доступ не всегда тот, что дольше всего служит. Длительность терапии гемодиализом без осложнений - вот главный критерий качества.

За исключением крайне редких ситуаций, которые в своей практике мы не наблюдали, всегда есть возможность сформировать постоянный сосудистый доступ для терапии гемодиализом.

Сосудистый доступ для гемодиализа

В истории гемодиализа существует множество разработок, от которых частично отказались (например, шунты Scribner и Buselmaier). Также был разработан целый ряд искусственных материалов для формирования доступа. Первым важным шагом в хирургии сосудистых доступов принято считать разработку артериовенозного анастомоза хирургами Джеймсом Чимино и Майклом Брешиа.

Существует три основных способа подключения пациентов к аппарату для гемодиализа:

1. Центральные венозные катетеры (временные, постоянные).

2. Два варианта артериовенозного доступа:

- артериализация венозного русла (in situ, поверхностная транспозиция),

- имплантация артериовенозного протеза.

3. Артерио-артериальные сосудистые протезы.

Артериовенозный доступ и артерио-артериальные протезы далее будут называться постоянными сосудистыми доступами.

Во избежание недоразумений, нижеупомянутые в этой книге термины используются следующим образом:

АВ-фистула - для артериализированной нативной вены.

АВ-протез - для артериовенозного искусственного протеза.

Требования к постоянному сосудистому доступу при гемодиализе

Помимо максимально возможного срока службы, постоянный сосудистый доступ должен отвечать следующим требованиям:

- Минимальная скорость кровотока для адекватного диализа должна быть не меньше 300 мл/мин.

- Обеспечивать возможность пункции двумя иглами.

- Подходящий для пункции участок вены должен быть как можно более протяженным.

- Максимальное близкое к поверхности подкожное расположение.

- Снижение кровотока дистальнее места АВ-анастомоза должно быть минимальным.

- Нагрузка на сердце должна быть сведена к минимуму.

Выбор места для сосудистого доступа

При выборе места для сосудистого доступа необходимо обращать особое внимание на следующее:

- Общее состояние вен и артерий.

- Перфузия дистальнее планируемого анастомоза.

- Масса тела (ожирение).

- Основной диагноз и сопутствующие заболевания.

- Возможное ограничение подвижности конечностей (парезы, травмы).

- Коагулопатия.

- Артериальное давление.

- Очаги воспаления (например, острый остеомиелит).

- Локализация и состояние ран.

- Срочность формирования доступа.

Только подробный сбор анамнеза и тщательное обследование позволят учесть все перечисленные критерии и определить дальнейшую медицинскую тактику.

Следующие рекомендации помогут правильно выбрать адекватный сосудистый доступ в большинстве случаев:

1. За исключением крайне редких ситуаций, центральные венозные катетеры используются только в качестве временного сосудистого доступа.

2. Когда венозный катетер уже установлен, а пациент остро нуждается в гемодиализе, необходимо срочно формировать постоянный сосудистый доступ.

3. По возможности надо всегда отдавать предпочтение артериализации подкожной вены in situ.

4. Чем дистальнее расположено место формирования АВ-фистулы, тем лучше.

5. К сосудистым протезам следует прибегать только в тех случаях, когда нет пригодных собственных вен или диализ надо начинать срочно и нативная АВ-фистула не успеет созреть.

6. АВ-фистулы с использованием сосудистых протезов следует формировать как можно дистальнее, чтобы не провоцировать нарушения гемодинамики.

7. Конечности с ограниченной подвижностью (например, при парезе) не нужно использовать для формирования сосудистого доступа.

8. Если у пациента только одна рука - выбирайте другое место для формирования доступа.

9. При наличии очагов хронической инфекции следует воздержаться от использования искусственных материалов при формировании сосудистого доступа.

10. Пациенты, которым показано формирование доступа с использованием артерио-артериальных (интерпозиционных) сосудистых протезов, встречаются крайне редко.

Предоперационная подготовка

Предоперационная подготовка сводится к поиску подходящего места для сосудистого доступа с учетом обозначенных выше принципов. При сборе анамнеза обратите отдельное внимание на диагноз основного заболевания, особенно если это сахарный диабет, системная красная волчанка, склеродермия, плазмоцитома, новообразования, артериальная гипертензия или гипотония, хроническая бактериальная инфекция. Также важно знать о предшествовавших операциях по формированию доступа и местах установки центральных венозных катетеров. Кроме того, нужно помнить о возможных предстоящих процедурах (например, ожидаемое снижение артериального давления после плановой нефрэктомии), коагулопатии и симптомах, связанных с недостаточностью периферического кровообращения.

При осмотре пациента обращайте внимание на отеки конечностей и туловища, контурирующиеся вены, послеоперационные рубцы и следы предыдущих пункций.

При оценке состояния вен особое внимание следует уделять v. cephalica и v. basilica, а также венам локтевой ямки. Обследование лучше всего проводить после проксимальной компрессии, слегка постукивая по венам. Если из-за глубокого положения вен не удается адекватно оценить их состояние, необходимо использовать УЗИ в режиме дуплексного сканирования. Если есть признаки обструкции на уровне плеча (повышенное венозное наполнение, повышенное давление при опорожнении) - эту зону также необходимо обследовать. Даже если дуплексное сканирование показывает синхронизированный с дыханием кровоток, мы рекомендуем выполнить флебографию для оценки коллатерального кровообращения в области туловища.

Следует убедиться в том, что соответствующая рука достаточно отведена, в противном случае при исследовании с контрастированием можно ошибочно заподозрить стеноз аксиллярной вены.

Исследование артериального русла важно проводить, чтобы убедиться, что артериализация ранее выбранной вены возможна. В основном обследование включает в себя проведение двусторонней пальпации лучевой и локтевой артерий, плечевой артерии в локтевой ямке и на плече. При подозрении на стеноз (слабый или отсутствующий пульс) проводится цветная дуплексная сонография. Если стеноз подтверждается, выполняется артериальная ангиография с чрескожной транслюминальной ангиопластикой (ЧТА) по показаниям. Системный атеросклероз (например, у пациентов с сахарным диабетом) или множественные артериальные окклюзии могут решающим образом повлиять на выбор вида операции.

Основы хирургии сосудистого доступа

Особенности хирургии сосудистого доступа:

- Малый размер операционного поля.

- Преимущественно поверхностное расположение рабочего поля.

- Как правило, пациенты с ослабленным иммунитетом.

- Жизненно важное значение сосудистого доступа.

- Меры по профилактике инфекционных осложнений включают:

- Тщательное бритье операционного поля.

- Использование инцизной пленки.

- Интраоперационное введение антибиотиков при использовании синтетических сосудистых протезов.

- Тщательный гемостаз перед закрытием раны.

- Точное сопоставление тканей для предотвращения образования полостей.

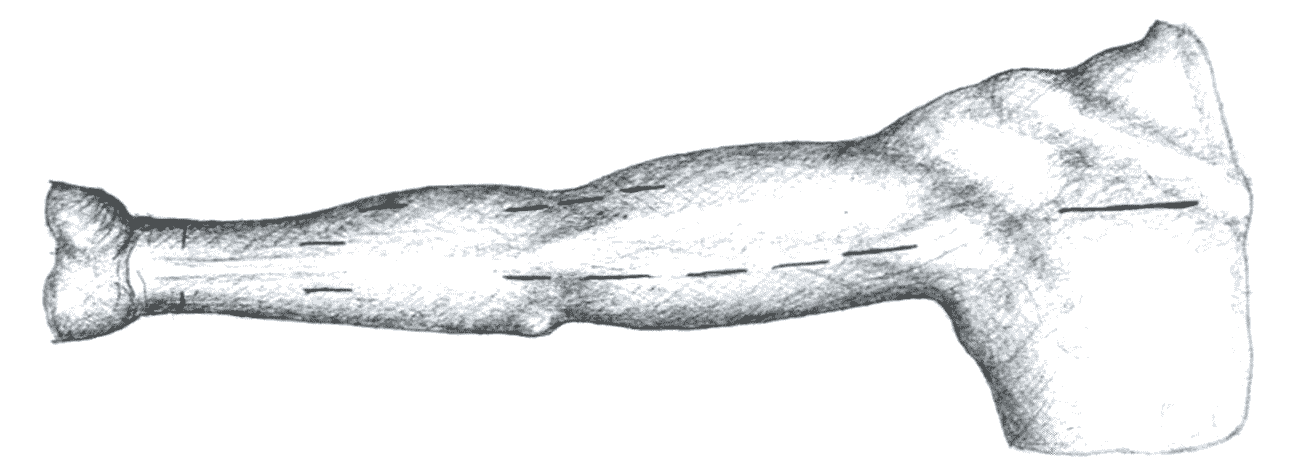

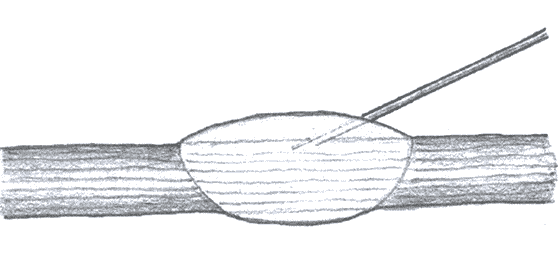

При определенных обстоятельствах даже небольшая инфи-цированная подкожная гематома или слишком длинные концы непрерывного подкожного шва могут стать причиной формирования свища и, как следствие, жизнеугрожающего инфицирования сосудистого протеза. Обычно мы обходимся без дренажей, но обязательно обеспечиваем надежный гемостаз. При операциях на верхних конечностях надо использовать только биполярную коагуляцию. Также важно сделать правильный разрез. Поскольку все кровеносные и лимфатические сосуды конечностей располагаются продольно, разрез тоже должен быть продольным (рис. 1.1). Эти разрезы также обеспечивают оптимальный доступ, что способствует заживлению послеоперационной раны и позволяет обойтись без дополнительных разрезов. Единственным исключением является доступ при формировании дистальной фистулы в случае, если артерия и вена расположены близко друг к другу.

В принципе, все операции на руке могут выполняться под инфильтрационной анестезией, если позволяет состояние пациента и он согласен на такой вид обезболивания. Следующий алгоритм действий хорошо себя зарекомендовал:

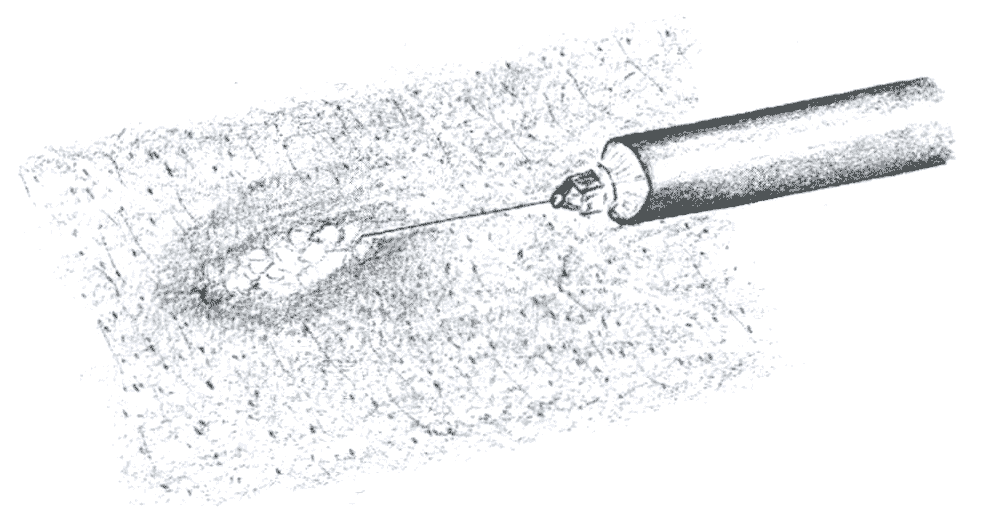

• Внутрикожная инфильтрация тонкой иглой в направлении планируемого разреза кожи (рис. 1.2).

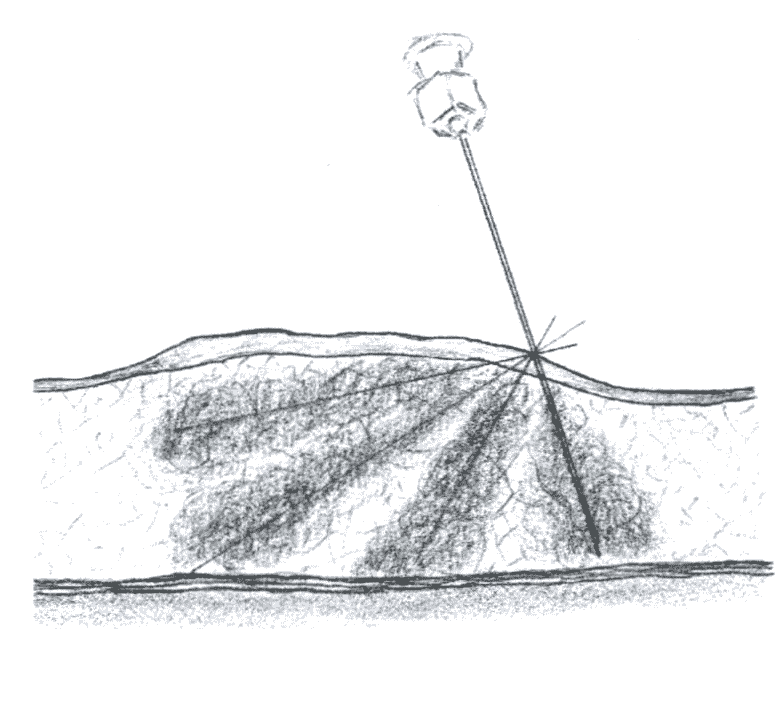

• Инфильтрация подкожной клетчатки в направлении планируемого разреза (рис. 1.3).

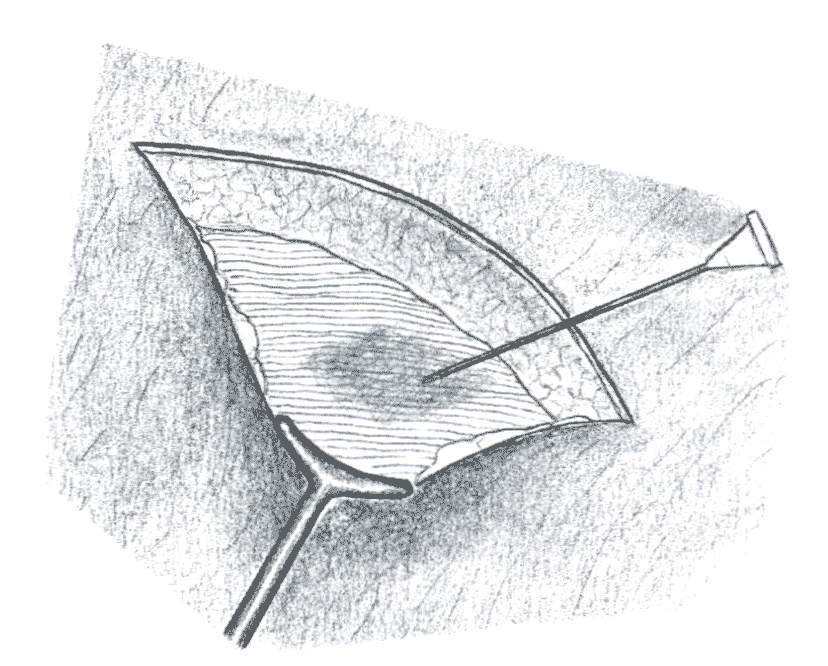

• Инфильтрация субфасциального пространства перед вскрытием фасции (рис. 1.4).

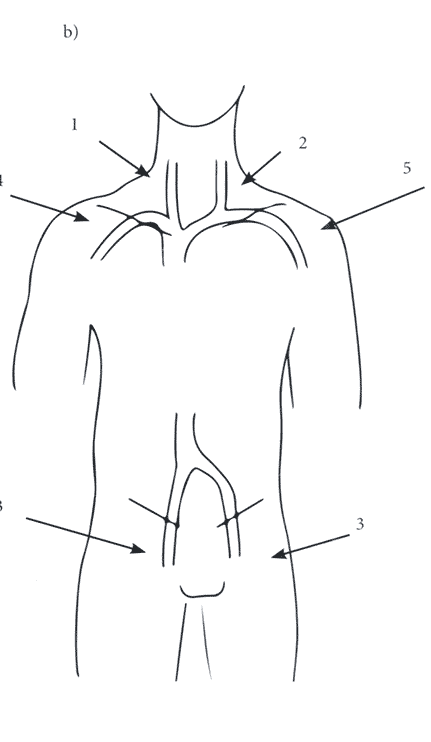

Рис. 1.1. Рекомендуемые линии разрезов

Рис. 1.2. Внутрикожная инфильтрация местными анестетиками. Возможен немедленный разрез, так как анестезия действует мгновенно

Рис. 1.3. Поперечный разрез кожи при инфильтрации. Схема направления иглы

Рис. 1.4. Субфасциальная инфильтрация перед вскрытием фасции (например, перед выделением лучевой или плечевой артерий)

При такой последовательности действий операция может начаться практически без задержки и в большинстве случаев не сопровождается болевыми ощущениями. Анестезия нервов при необходимости обеспечивается инфильтрацией периневрия (рис. 1.5).

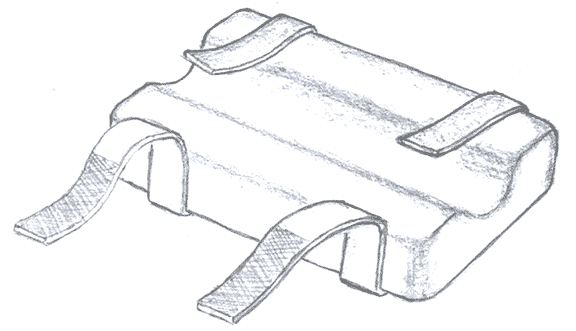

Для перевязок мы используем только неплотно прилегающие материалы. Некоторым пациентам требуется временная частичная иммобилизация руки в послеоперационном периоде. Для этого мы используем шины из вспененного каучука системы hook-and- loop (застежка на липучке) (рис. 1.6).

Рис. 1.5. Инфильтрация периневрия для периневральной блокады

Рис. 1.6. Шина из вспененного каучука для послеоперационного позиционирования руки

Практические требования

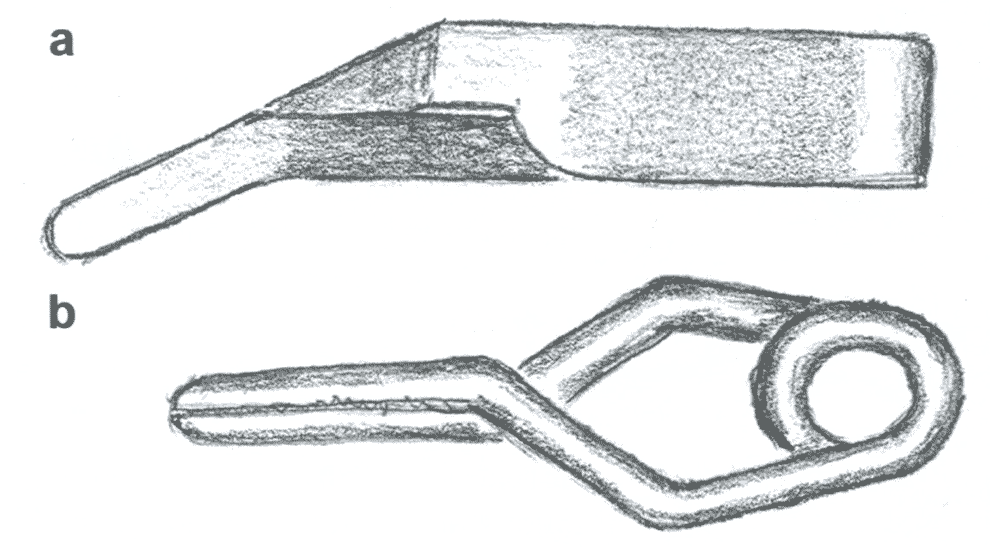

Помимо инструментов, обычно используемых в сосудистой хирургии, в том числе микроинструментов, существуют специальные атравматические сосудистые зажимы. Особенно удобны в использовании мягкие зажимы Ясаргил (Yasargil) (рис. 1.7), а также специальные зажимы Шварца (Schwartz) (например, фирмы «Fehling») различных размеров, шероховатая поверхность которых предотвращает скольжение. Даже при нормальном зрении хирурга мы рекомендуем использовать хирургическую оптику, поскольку она обеспечивает надлежащую точность движений. Операционная должна быть оснащена УЗИ аппаратом с режимом дуплексного сканирования. Должна быть возможность проведения интраоперационной ангиографии, особенно при повторных операциях. Мониторинг дистального кровотока необходим для контроля и корректировки недостаточности дистального кровообращения. В специализированном хирургическом отделении в штате должно быть не менее двух хирургов с опытом формирования сосудистых доступов.

Рис. 1.7. Атравматические сосудистые зажимы: (a) Зажим Шварца (Schwartz), (b) Зажим Ясаргил (Yasargil)

Центральные венозные катетеры для гемодиализа

Помимо соответствия разнообразным биомеханическим стандартам, катетер также должен обеспечивать кровоток не менее 250-300 мл/мин.

Существуют определённые различия между временными и перманентными катетерами.

Временные катетеры

Показания

Доступ в течение ограниченного периода времени (максимум 3-4 недели) до тех пор, пока не будет сформирован постоянный сосудистый доступ или доступ для перитонеального диализа, или же до тех пор, когда лечение гемодиализом будет прекращено.

Локализация

Установка любого катетера может быть причиной венозного тромбоза. Риск тромбоза зависит от следующих факторов:

- анатомическое расположение вены;

- продолжительность использования катетера;

- длина внутрипросветного сегмента катетера;

- диаметр катетера;

- тромбогенность материала;

- возможность нарушений свертывающей системы крови;

- бактериальное загрязнение катетера.

Воздействие на интиму и риск тромбоза внутренней яремной вены намного ниже, чем при катетеризации подключичных или бедренных вен.

Критерии выбора подходящего сосуда включают:

- Проходимость вены.

- Местные факторы (например, инфицирование, рубцовая ткань).

- Риск тромбоза.

- Клинические последствия предыдущего тромбоза (например, невозможность формирования доступа на ипсилатеральной руке вследствие тромбоза подключичной вены).

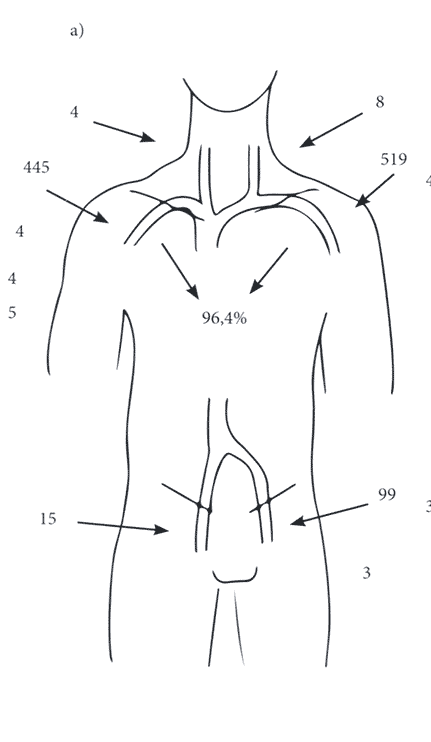

Рис. 2.1 (а) Общее количество пациентов, пролеченных данным способом (из 1000)

Рис. 2.1 (b) Рекомендуемая последовательность установки центральных венозных катетеров

Анализ последних 1000 операций по созданию АВ-доступа у наших пациентов показал, что в 96,4% подключичные вены использовались в качестве венозного оттока (рис. 2.1а). Поэтому защита этих вен очень важна. Следующие рекомендации относительно последовательности установки временного катетера основаны на данном опыте (рис. 2.1b):

1. Правая внутренняя яремная вена (в этом случае часть катетера, расположенная внутри просвета сосуда, самая короткая).

2. Левая внутренняя яремная вена (при недоступности правой- внутренней яремной вены).

3. Общая бедренная вена (для сохранения подключичных вен, если внутренние яремные вены непригодны).

4. Правая подключичная вена (если недоступны яремные и бедренные вены).

5. Левая подключичная вена (если недоступны яремная, бедренная и правая подключичная вены).

Тромбоз левой подключичной вены часто возникает вместе с тромбозом левой брахиоцефальной вены. С правой стороны подобные осложнения наблюдаются редко.

Виды катетеров

Преимущество двухпросветных катетеров (внешний диаметр 11-12 Fr) заключается в способности обеспечивать более высокую скорость кровотока (250-300 мл/мин) по сравнению с однопросветными катетерами (внешний диаметр 8 Fr, с объемным потоком около 200 мл/мин). Существуют также высокопоточные катетеры с внешним диаметром 13 Fr, которые обеспечивают еще более высокий поток (около 400 мл/мин). Стандартные материалы для катетеров - полиуретан и силикон.

Советы по имплантации катетера

При установке катетера для гемодиализа необходимо соблюдать стерильность (стерильный халат, маска для лица и шапочка). Использование ультразвуковой визуализации снижает риск осложнений. Рентгеноскопия помогает проверить правильность положения катетера.

Перманентные катетеры

Принципы

Характеристики постоянных катетеров:

- Длинный подкожный туннель,

- Подкожное размещение манжет позволяет создать барьер против микробной инвазии.

Показания Показания к установке перманентных катетеров зависят от оснащенности стационара (есть ли в нем отделение сосудистой хирургии?) и предпочтений центра гемодиализа. Перманентные катетеры — это быстрый и простой вариант сосудистого доступа. В литературе, тем не менее, много информации о частоте средне- и долгосрочных осложнений, связанных с инфицированием и тромбозом перманентных катетеров.

Перед установкой постоянных катетеров нужно руководствоваться следующими главными принципами. С нашей точки зрения, постоянные катетеры следует устанавливать только пациентам с ограниченной ожидаемой продолжительностью жизни (от недель до месяцев), которым создание сосудистого доступа серьезно снизило бы качество жизни, поэтому, как правило, такие пациенты осознанно выбирают данный вид доступа. Если ожидаемая продолжительность жизни окажется больше, чем предполагалось, позже можно будет перейти на другой сосудистый доступ. Из-за неоправданного повреждения тканей мы не одобряем использование перманентных катетеров в качестве временного доступа до момента созревания АВ-фистулы. Мы призываем строго соблюдать правила асептики при работе с перманентными катетерами. Если место постановки старого катетера инфицировано, то его не рекомендуется использовать для установки нового. Постоянные катетеры устанавливаются менее, чем у 0,2% наших пациентов.

Выбор места установки катетера

Критерии выбора места те же, что и при постановке временных катетеров. Благодаря строгим критериям отбора пациентов (например, короткая продолжительность жизни), возможно, мы не столкнемся с долгосрочными осложнениями в виде венозных тромбозов. При невозможности использовать яремные вены можно использовать подключичные.

Виды перманентных катетеров

Существуют разные виды перманентных катетеров: двухпросветные и однопросветные катетеры разной длины. Катетеры с одним просветом имплантируются в отдельные подкожные туннели.

Рекомендации по установке катетера во внутреннюю яремную вену

Постоянный катетер следует размещать в операционной под контролем рентгеноскопии. После пункции внутренней яремной вены вводится проводник катетера. В месте его выхода делается кожный разрез. Затем катетер продвигается под рентгеноскопическим контролем. При достижении желаемого положения катетера (например, при достижении подкожной мышцы шеи) выполняется маркировка, что позволит предотвратить его смещение при проведении через подкожный туннель. Проводить катетер следует по широкой траектории, это позволит избежать его перегиба. После формирования подкожного туннеля выполняется надрез кожи в предполагаемом месте выхода, затем катетер продвигается через туннель (манжетка расположена каудальнее ключицы), после чего его фиксируют и ушивают операционную рану.

Условия размещения катетеров

Асептика Инфицированный катетер не прослужит долго, поэтому работать с ним необходимо, обеспечивая стерильность в месте выхода катетера и в соединительных частях.

Подключение катетера

- Коннекторы катетера дезинфицируется антисептическим спреем.

- При обращении с катетером персонал должен использовать маски, стерильные перчатки, шапочки.

Наложение повязки на место катетеризации

После каждого сеанса гемодиализа проводится дезинфекция катетера. Накладывается стерильная повязка. Особое внимание уделяется месту выхода. При необходимости следует использовать дезинфицирующие средства без содержания спирта, чтобы не повредить материал катетера. Возможно использование прозрачной повязки на основе хлоргексидинглюконата, которую нужно менять раз в неделю. При быстром росте волос (на лице) повязку следует менять чаще.

Профилактика тромбоза

После завершения сеанса гемодиализа катетер промывают физиологическим раствором, а затем заполняют раствором гепарина.

Амбулаторное или стационарное использование

Перманентные катетеры. Пациенты с перманентными катетерами могут лечиться амбулаторно. Они и их ближайшие родственники должны быть проинструктированы о соблюдении необходимых правил гигиены.

Временные катетеры. При постановке катетера в ярёмную (или подключичную вены) мы следуем следующим принципам:

• Пациенты, которые живут не одни и контактны, могут лечиться амбулаторно (требуется письменное информированное согласие).

• Если пациенты живут одни или не следуют требованиям и назначениям врача, то они должны лечиться в условиях стационара. При постановке катетера в бедренную вену пациент нуждается в постельном режиме и безопасной профилактике тромбоза. Такие пациенты не покидают стационар.

Купить книгу "Хирургия сосудистого доступа для гемодиализа. Основные принципы" - Ханц Шольц

Книга "Хирургия сосудистого доступа для гемодиализа"

Автор: Х. Шольц

Книга содержит полную информацию обо всех аспектах сосудистого доступа для проведения гемодиализа. Подробно рассказано о видах доступа и об обследовании пациента на дооперационном этапе. В книге детально описана техника формирования сосудистого доступа, подробно изложены проблемы, связанные с катетеризацией, и предложены пути решения.

Книга предназначена для специалистов, занимающихся гемодиализом, включая сосудистых хирургов, нефрологов, трансплантологов почки.

Купить книгу "Хирургия сосудистого доступа для гемодиализа. Основные принципы" - Ханц Шольц

Содержание книги "Хирургия сосудистого доступа для гемодиализа" - Х. Шольц

1. Введение

1.1 Основные принципы

1.2 Сосудистый доступ для гемодиализа

1.3 Требования к постоянному сосудистому доступу при гемодиализе

1.4 Выбор места для сосудистого доступа

1.5 Предоперационная подготовка

1.6 Основы хирургии сосудистого доступа

1.7 Практические требования

2. Центральные венозные катетеры для гемодиализа

2.1 Временные катетеры

2.2. Перманентные катетеры

2.3. Условия размещения катетеров

3. Артериовенозные фистулы

3.1 Основные положения

3.1.1 Виды артериовенозных анастомозов

3.1.2 Патофизиология АВ-фистулы

3.1.3 Особые хирургические аспекты АВ-фистул

3.2 АВ-фистула в области предплечья

3.2.1 АВ-фистулы на предплечье с использованием v. cephalica

3.2.2 АВ-фистулы с использованием v. basilica

3.2.3 АВ-фистула срединной вены предплечья

3.2.4 Хирургическая коррекция АВ-доступа на предплечье

3.3 АВ-фистула в области локтевой ямки и плеча

3.3.1 Анатомия сосудов в области локтевой ямки

3.3.2 Технические рекомендации

3.3.3 Артериализация v. cephalica

3.3.4 Артериализация v. basilica

3.3.5 Артериализация v. basilica и v. cephalica в локтевой ямке

3.3.6 Артериализация глубокой вены в локтевой ямке

3.3.7 Аневризмы в локтевой ямке после формирования АВ-анастомозов

3.3.8 Использование большой подкожной вены для АВ-доступа

Литература

4. Артериовенозные анастомозы (протезы)

4.1 Патофизиология

4.1.1 Артериальный анастомоз

4.1.2 Сегмент для пункции

4.1.3 Венозный анастомоз

4.1.4 Пролиферация тканей в просвете АВ-протеза

4.2 Гемодинамика артериовенозных протезов

4.2.1 Кривые давления внутри имплантированного АВ-протеза

4.2.2 Влияние на кровоток резкого изменения диаметра между узкой артерией и 7-мм протезом

4.2.3 Влияние модели и длины протеза на скорость потока

4.2.4 Венозный анастомоз

4.2.5 Оценка полученных результатов

4.2.6 Гемодинамика и тромбоз протеза

4.3 Принципы имплантации синтетических протезов

4.3.1 Предоперационная диагностика сосудов

4.3.2 Анестезия

4.3.3 Профилактика инфекций

4.3.4 Изоляция сосудов

4.3.5 Создание туннеля для протеза

4.3.6 Герметизация фибрином протезов ПТФЭ

4.3.7 Размещение протеза в подкожном туннеле

4.3.8 Позиционирование венозного анастомоза

4.3.9 Наложение анастомоза

4.4 Позиционирование АВ-протезов в предплечье

4.4.1 Прямые протезы

4.4.2 Петлевые протезы

4.4.3 Реконструкция протезов на предплечье

4.5 АВ-протезы в области плеча

4.5.1 Анатомия подмышечных вен

4.5.2 Прямые протезы

4.5.3 Петлевой протез

4.5.4 Реконструкция протезов верхней конечности

4.6 Подключичные протезы

4.6.1 Доступ и технические особенности

4.6.2 Реконструкция подключичных АВ-протезов

4.7 Подключично-яремные АВ-протезы

4.8 Бедренный АВ-протез

4.8.1 Бедренный доступ для петлевого протеза

4.8.2 Бедренно-бедренный перекрестный протез

4.8.3 Реконструкция бедренных протезов

4.9 Другие АВ-протезы

4.10 Первая пункция АВ-протеза

5. Артерио-артериальные протезы

5.1 Физиология артерио-артериальных протезов

5.2 Подключичный артерио-артериальный протез

5.3 Бедренный артерио-артериальный протез

5.4 Восстановление артерио-артериальных протезов

5.5 Клинические наблюдения

5.6 Рекомендации по обращению с артерио-артериальными протезами

6. Повторные операции на протезах

6.1 Тромбоз

6.1.1 Поиск причины тромбоза

6.1.2 Выбор места для тромбэктомии

6.1.3 Разрез

6.1.4 Техника тромбэктомии

6.1.5 Ушивание протеза

6.1.6 Ушивание операционной раны

6.2 Устранение аневризм протезов

6.2.1 Ложные аневризмы

6.2.2 Аневризмы в места пункций

6.3 Хирургическое лечение стеноза протезов

7. Инфекции

7.1 Профилактика инфекций

7.1.1 Профилактика инфицирования в периоперационном периоде при создании сосудистого доступа

7.1.2 Профилактика инфицирования в периоперационном периоде при повторной операции

7.2 Лечение инфицированных АВ-фистул

7.2.1 Инфицирование в раннем послеоперационном периоде

7.2.2 Инфицирование в позднем послеоперационном периоде

7.2.3 Инфицирование тромбированных АВ-фистул

7.3 Инфицирование синтетических АВ-протезов

7.3.1 Ранние послеоперационные инфекции

7.3.2 Инфицирование в позднем послеоперационном периоде

8. Венозный застой после создания АВ-доступа

8.1 Застойный венозный синдром

8.1.1 Патофизиология

8.1.2 Окклюзии/стенозы v. cephalica предплечья с дистальными АВ-анастомозами

8.1.3 Окклюзии/стенозы локтевых вен с дистальными АВ-анастомозами

8.1.4 Окклюзии/стенозы подмышечных вен

с АВ-анастомозами в аксиллярной зоне

8.1.5 Окклюзии/стенозы подмышечных вен или подключичных вен с подключичными АВ-анастомозами

8.1.6 Окклюзии/стенозы плечеголовной вены с периферическим АВ-анастомозом и окклюзии/стенозы контралатеральной внутренней яремной вены

8.1.7 Окклюзии/стенозы бедренной или подвздошной вены с бедренными АВ-анастомозами

8.1.8 Клинические симптомы после лечения венозного застоя

8.2 Синдром ретроградной венозной артериализации

8.2.1 Патофизиология

8.2.2 Клинические симптомы

9. Стенозы и окклюзии центральных вен

9.1 Патофизиология

9.2 Клинические признаки и оценка

9.3 Лечение

Литература

10. Подтекание еПТФЭ протезов (перипротезная серома)

10.1 Патофизиология

10.2 Клиническая оценка и лечение

10.2.1 Тип I

10.2.2 Тип II

10.2.3 Тип III

10.2.4 Тип IV

10.2.5 Тип V

11. Недостаточная периферическая перфузия и повышенная нагрузка на сердце после создания АВ-доступа

11.1 Недостаточная периферическая перфузия

11.1.1 Патофизиология и стадии недостаточной перфузии

11.1.2 Исследования сосудов

11.1.3 Показания к лечению

11.2 Лечение недостаточной периферической перфузии

11.2.1 Уменьшение кровотока

11.2.2 Проксимализация артериального притока

11.2.3 Проксимализация артериального притока к дистальной культе перевязанной артерии

11.2.4 Сравнение обоих методов проксимализации

11.3 Нагрузка на сердце, вызванная созданием АВ-доступа

11.4 Профилактика развития недостаточной периферической перфузии

12. Реконструкции артерий в области АВ-доступов

12.1 Клиническая картина и исследования

12.1.1 Снижение артериального притока в АВ-доступ

12.1.2 Недостаточная периферическая перфузия

12.1.3 Показания к артериальной реконструкции

12.1.4 Показания для реконструкции артерии

12.2 Реконструкция артерий верхних конечностей

12.2.1 Сегмент I: Центральные стенозы/окклюзии подключичной артерии (аорто-позвоночный сегмент) (n = 5)

12.2.2 Сегмент II: Периферическая подключичная артерия (позвоночно-подмышечный сегмент) (n = 2)

12.2.3 Сегмент III: Подмышечная артерия (n = 9)

12.3 Чрезмерное расширение питающей артерии

13. Лимфедема руки после по создания АВ-доступа

13.1 Патофизиология

13.2 Послеоперационная лимфедема

13.2.1 Местная лимфедема

13.2.2 Лимфедема дистальнее места операции

13.3 Хроническая послеоперационная лимфедема

13.3.1 Лимфедема с венозным застоем

13.3.2 Лимфедема без венозного застоя

13.4 Профилактика лимфедемы после операций создания АВ-доступа

14. Повреждение нервов после создания АВ-доступа

14.1 Задействованные нервы

14.1.1 Дистальная фистула с использованием v. cephalica

14.1.2 Дистальная фистула с использованием v. basilica

14.1.3 Фистула в области локтевого сгиба

14.1.4 Транспозиция v. basilica в области плеча

14.1.5 Центральный анастомоз локтевой области

14.1.6 Подмышечные анастомозы

14.1.7 Подключичные анастомозы

14.1.8 Яремные анастомозы (внутренняя яремная вена)

14.1.9 Надключичный доступ к подключичной артерии

14.2 Предотвращение повреждения нервов

15. Особые группы пациентов

15.1 Реципиенты почечного трансплантата

15.1.1 Создание нового сосудистого доступа

15.1.2 Заключение о закрытии АВ-доступа

15.2 Пациенты, требующие особого внимания

15.2.1 Сахарный диабет

15.2.2 Ожирение

15.2.3 Сердечная недостаточность

15.2.4 Гипотензия

15.2.5 Злокачественные новообразования

15.2.6 Гиперкоагуляция

15.2.7 Ампутация конечностей

15.2.8 Парезы

15.2.9 Дерматологические заболевания

15.2.10 Септические состояния

15.2.11 Внутривенное употребление наркотиков

16. Антикоагуляция у пациентов с АВ-доступом

17. Техника пункции

17.1 Патофизиология пункции венозной стенки

17.1.1 Нативная вена

17.1.2 Протезы из ПТФЭ

17.2 Выбор места пункции

17.2.1 Пункция по принципу «веревочной лестницы»

17.2.2 Пункция ограниченной области

17.2.3 Пункции по принципу «петлицы»

17.3 Техника пункций

17.3.1 Угол введения иглы

17.3.2 Положение апертуры канюли

17.3.3 Пункция сосуда

17.3.4 Направление пункции относительно направления потока крови

17.4 Удаление канюли

17.5 Влияние одноигольного диализа на гемодинамику в венозном анастомозе

17.5.1 Исследования в системе с циркулярным потоком

17.5.2 Числовое моделирование

17.5.3 Результаты и выводы

18. Мониторинг сосудистого доступа

18.1 Клиническое обследование

18.2 Осмотр

18.3 Пальпация

18.3.1 Оценка потока при пальпации

18.3.2 Клинические тесты при пальпации

18.3.3 Оценка морфологии сосуда

18.4 Аускультация

18.5 Диагностика во время проведения диализа

18.5.1 Контроль давления во время диализа

18.5.2 Выведение мочевины

18.5.3 Выявление рециркуляции

18.6 Тактика дальнейших действий

18.6.1 Оценка потока при помощи дуплексной ультрасонографии

18.6.2 Ангиография

19. Гистопатология АВ-доступа

19.1 Введение

19.2 Стеноз

19.3 Аневризматическое расширение сосудов

19.4 Атеросклероз

19.5 Кальцификация/оссификация

20. Основы гидродинамики: актуальные аспекты гемодинамики

20.1 Принципы гидромеханики

20.2 Уравнение непрерывности

20.3 Уравнение Бернулли

20.4 Разделение потока и вторичный поток

20.5 Вязкость, скорость сдвига и напряжение сдвига

20.6 Закон Хагена–Пуазейля и периферическое сопротивление

20.7 Вязкость крови

21. Наши методы исследований

21.1 Экспериментальное изучение потока

21.1.1 Создание модели анастомоза для визуализации потока

21.1.2 Система пульсирующего потока

21.1.3 Визуализация характера потока

21.2 Вычислительная гидродинамика

Приложение: Глоссарий

Приложение: Бедренный артерио-артериальный протез

Приложение: Подключичный артерио-артериальный протез

Купить книгу "Хирургия сосудистого доступа для гемодиализа. Основные принципы" - Ханц Шольц

0 комментариев