Лекция для врачей "Поликистоз почек. УЗИ диагностика. Лечение. УЗИ от теории к практике"

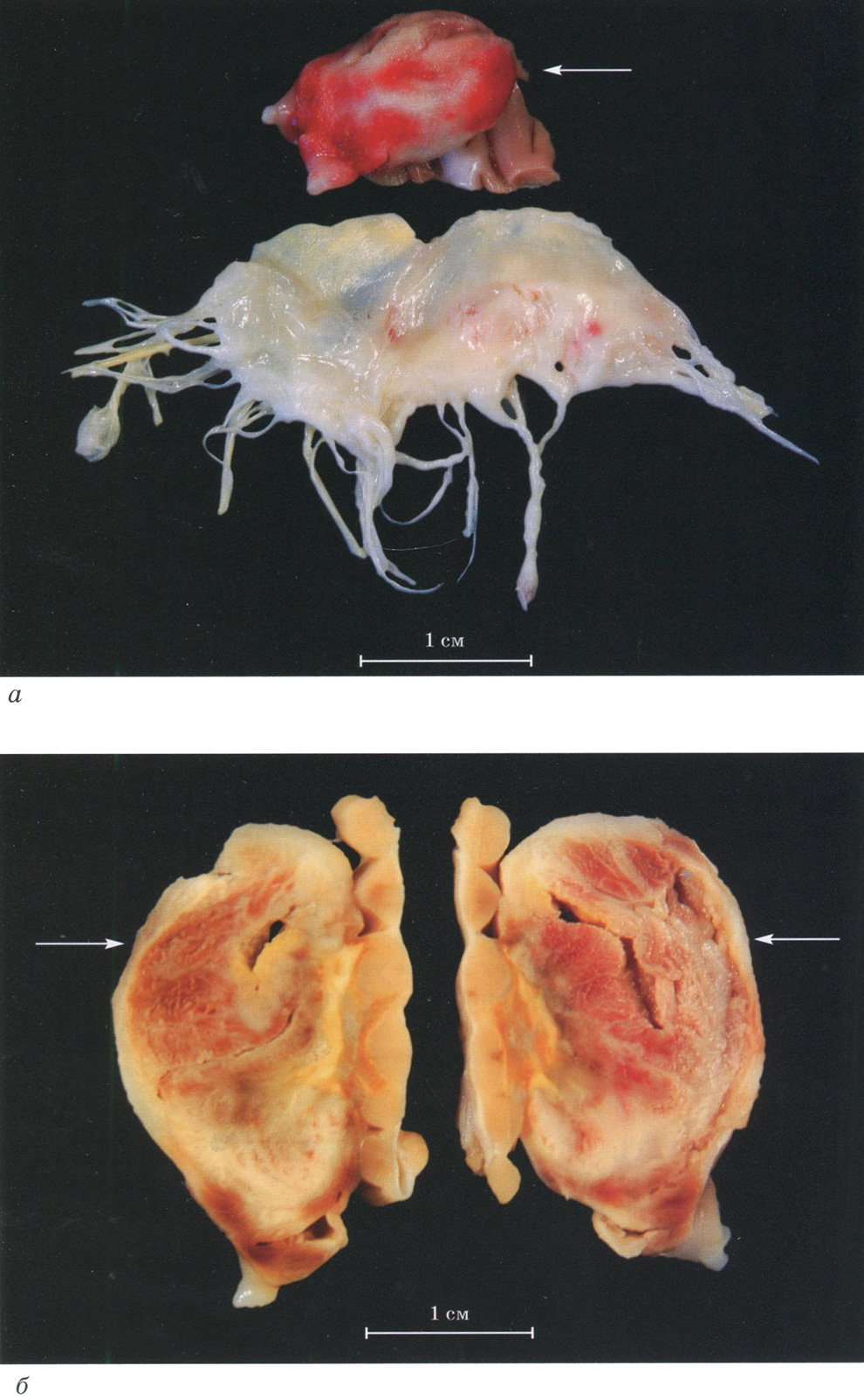

Кистозы – группа заболеваний, среди которых можно выделить как наследственно обусловленные, так и приобретенные. Они различаются по величине и количеству кист, а также по их локализации в почечных структурах. Поражения могут затрагивать только почечную ткань или сочетаться с кистозными заболеваниями других органов. Разные формы кистозного поражения почек имеют различный прогноз – от благополучного многолетнего течения до летального исхода в раннем детском возрасте.

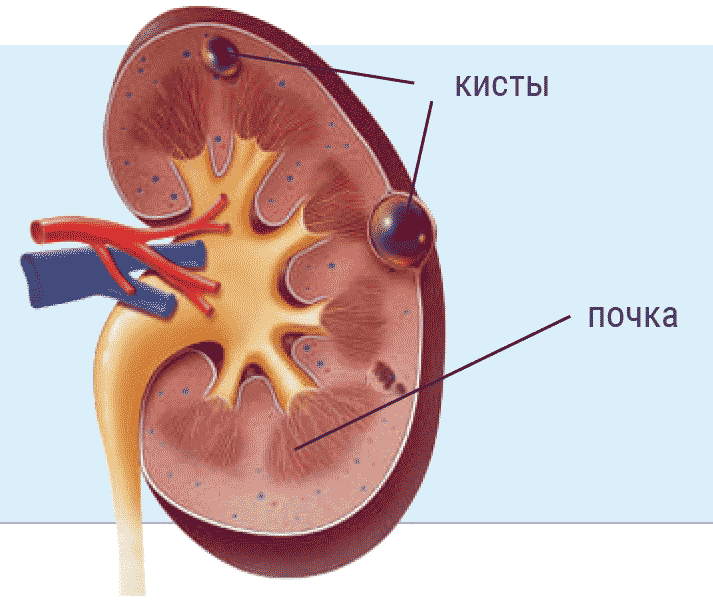

Киста почки – это образование с тонкой капсулой и жидкостным содержимым. Капсула кисты представлена соединительной тканью с эпителиальной выстилкой, а содержимое кисты – чаще всего прозрачной жидкостью, по сути это то, что «отфильтровалось» из крови (это называется «первичная моча»). Иногда в кисте могут быть остатки крови или же мягкая ткань.

Поликистозная болезнь почек (ПБП) - генетически обусловленный патологический процесс, который связан с образованием и прогрессированием кист в почках, происходящих из эпителиоцитов канальцев и (или) собирательных трубочек, представленный двумя типами заболевания - аутосомно-доминантным (АДПБП) и аутосомно-рецессивным (АРПБП).

- Больные ПБП составляют 8–10% всех больных с ХПН на ЗПТ

- ПБП является четвертой по распространенности причиной терминальной ХПН.

- АДПКП - наиболее частое моногенно наследуемое заболевание

- Распространенность 1 : 400 – 1 : 1000

- Половое и расовое распределение равномерное

Выделяют две основные формы поликистоза почек:

Аутосомно-доминантная поликистозная болезнь почек (АДПКБ). Характеризуется медленным, но прогрессирующим увеличением кист, чаще всего проявляется в 30–50 лет, поэтому её называют взрослым типом поликистозной болезни. Эта форма может передаться по наследству, если болен один из родителей. В этом случае вероятность развития болезни у ребёнка составляет 50 %.

Аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь почек (АРПКБ). Этот тип поликистозной болезни называют детским, так как чаще всего его диагностируют внутриутробно или вскоре после рождения. Ребёнок может быть болен АРПКБ, если оба родителя являются носителями аномального гена. Вероятность наследовать болезнь у детей таких родителей составляет 25 %. Эта форма протекает тяжелее, так как дети часто рождаются с существенно увеличенными кистозными почками.

Как наследуется поликистозная болезнь почек?

- Приблизительно 90% пациентов имеют АДПБП в семейном анамнезе; только 10% АДПБ возникает вследствие новых мутаций в генах полицистинов

- Родители с АДПБ имеют 50% риск родить больного ребенка при каждой беременности

- Сибсы и родители пациентов с АДПБ также имеют повышенный риск болезни. Для обследования членов семьи рекомендуемый метод — ультрасонография почек

Почему развивается поликистозная болезнь почек?

Генетические и фенотипические особенности АДПКБП

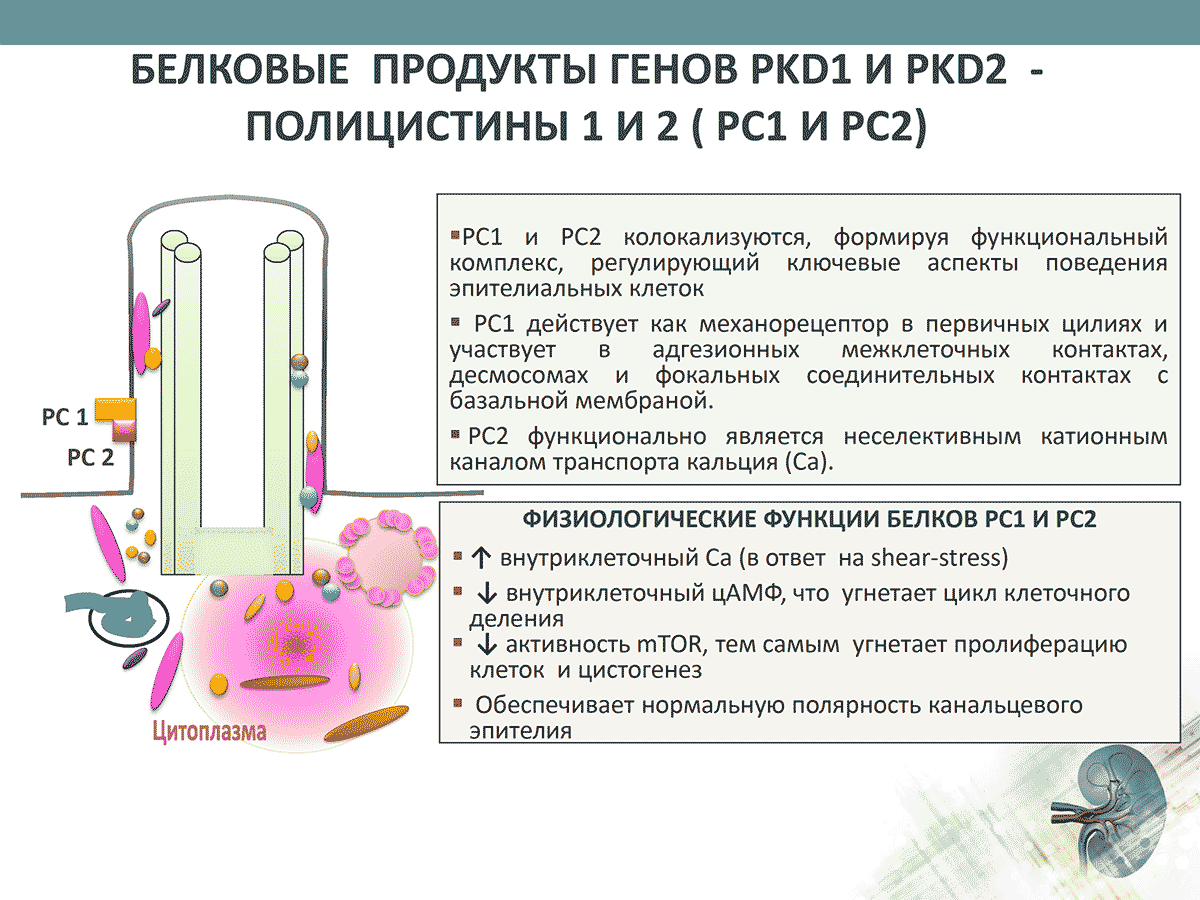

Белковые продукты генов PKD1 И PKD2 - полицистины 1 И 2 ( РС1 И РС2)

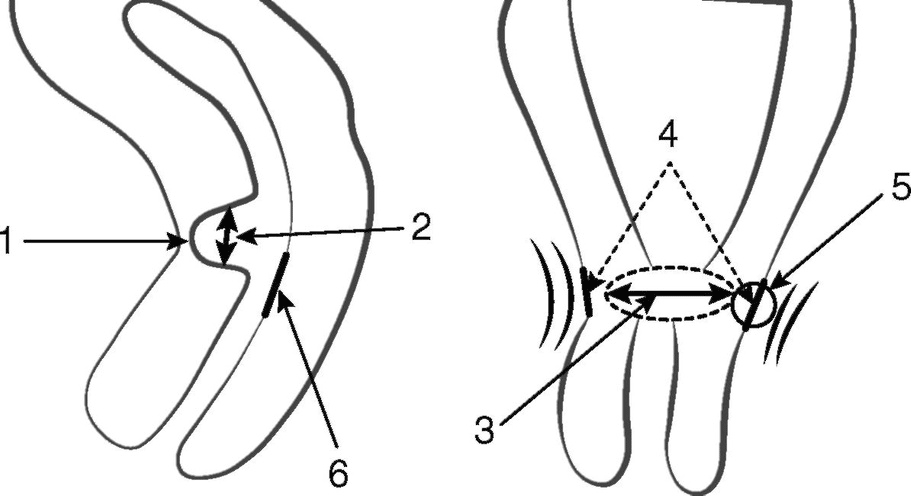

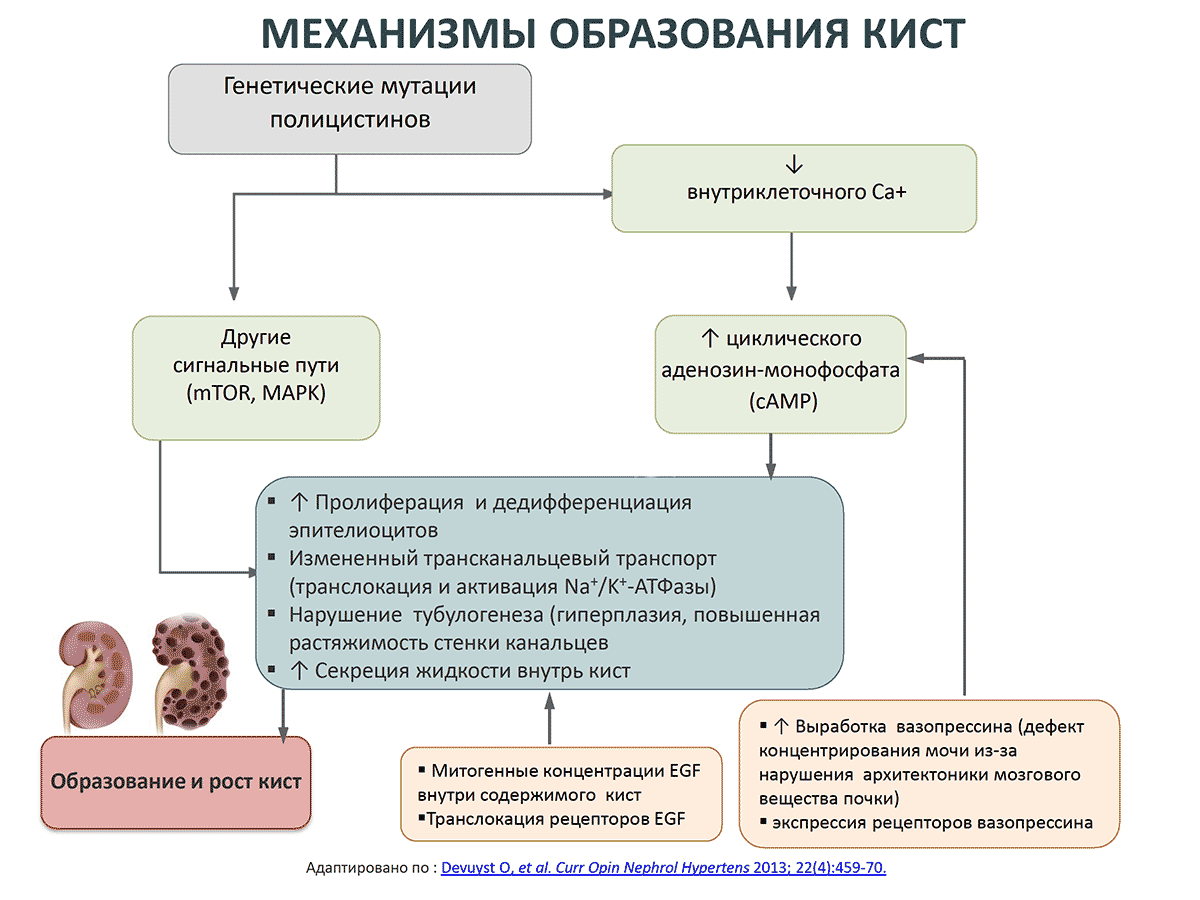

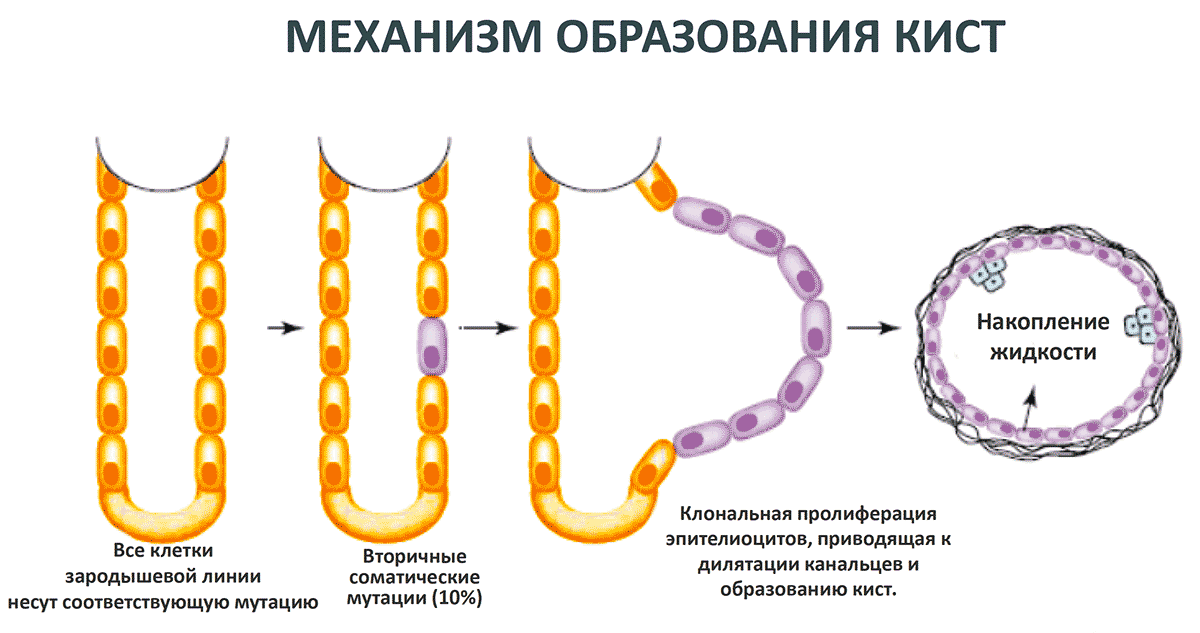

Механизмы образования кист

Механизм образования кист

Кисты формируются только в небольшой доле нефронов (<1%), несмотря на то, что все клетки зародышевой линии несут соответствующую мутацию. В качестве объяснения фокального образования кист при АДПБП предполагают необходимость появления вторичных соматических мутаций.

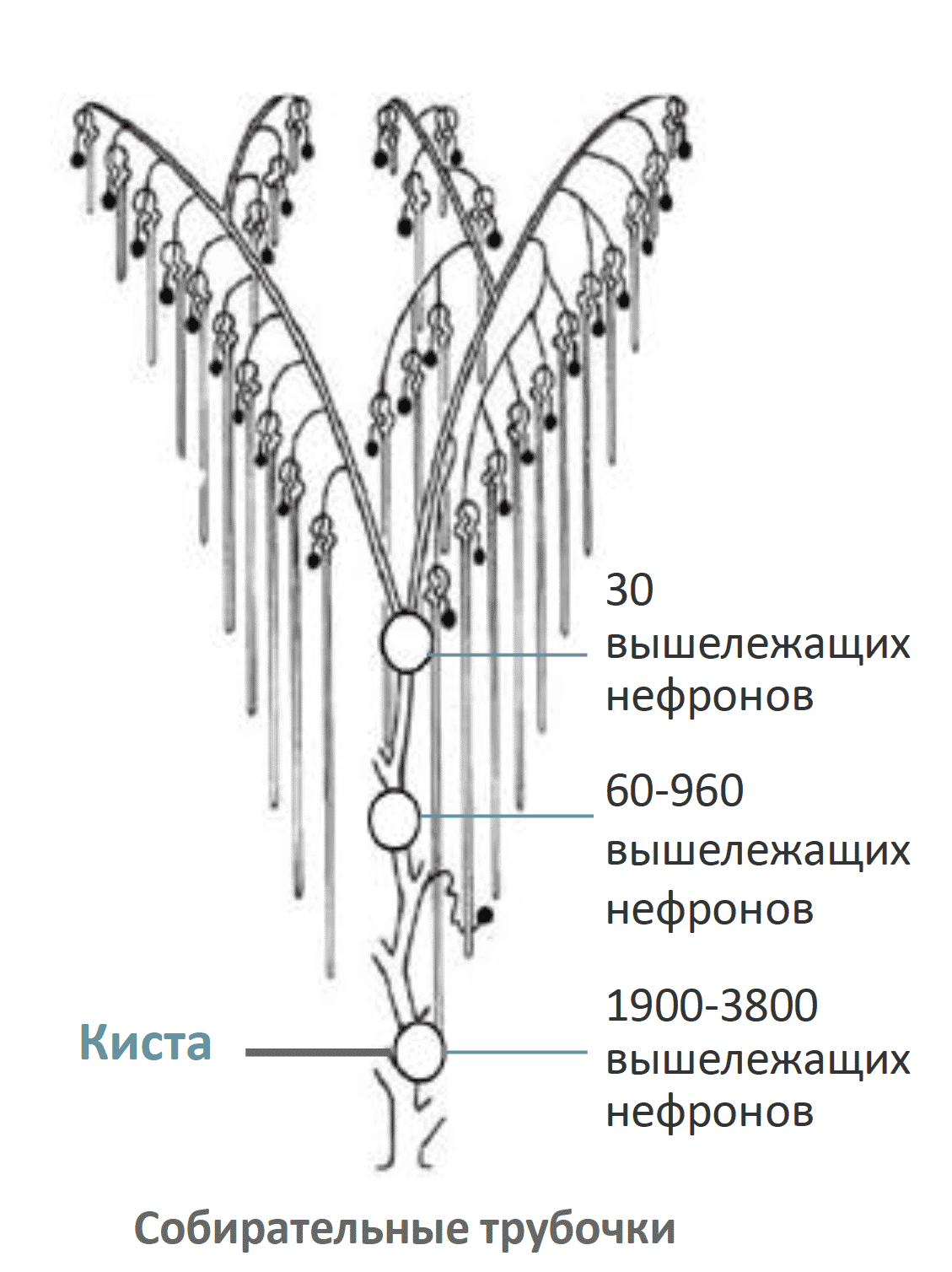

Медуллярные кисты повреждают большее количество нефронов, чем кортикальные

- Кисты присутствуют в <1% всех нефронов при АДПКБП

- Чем дистальнее киста, тем больше нефронов она может блокировать

- Каждая папиллярная собирательная трубочка собирает мочу от 4000 нефронов

- Медуллярные кисты могут повреждать большее число нефронов, чем кортикальные

Критерии диагноза поликистоза почек взрослых при отягощенной наследственности

- 15-29 лет - ≥3 кисты в одной или обеих почках

- 30-39 лет - ≥3 кисты в одной или обеих почках

- 40-59 лет - ≥ 2 кисты в каждой почке

- ≥ 60 лет - не менее 4-х кист в каждой почке

Симптомы поликистоза почек

У новорожденных патология обычно протекает крайне неблагоприятно и достаточно рано заканчивается гибелью ребенка от уремии. У взрослых поликистоз почек развивается медленно, проходя компенсированную, субкомпенсированную и декомпенсированную стадии.

На стадии компенсации проявления длительно отсутствуют. Со временем появляется чувство давления в пояснице, неопределенные боли в животе, дизурия, обусловленные растяжением почек. Отмечается утомляемость, головная боль, иногда – гематурия неясного генеза. Функция почек в компенсированной стадии остается не нарушенной.

В стадии субкомпенсации нарастают признаки почечной недостаточности, проявляющиеся тошнотой, сухостью во рту, жаждой, приступами мигрени, стойкой и высокой артериальной гипертензией. Нарушения функции почек характеризуются полиурией с изостенурией, эритроцитурией, цилинрурией, при возникновении пиелонефрита – лейкоцитурией. В случае нагноения кист присоединяется лихорадка, интоксикация, ознобы; при камнях в почках развиваются приступы почечной колики.

В декомпенсированной стадии болезни возникает хроническая уремия. Прогрессированию поликистоза почек может способствовать артериальная гипертензия, травмы, хирургические вмешательства, беременность, кровотечения. Присоединение вторичной инфекции (гриппа, ОРВИ, пневмонии и др.) может вызвать резкое ухудшение состояния вплоть до гибели пациента; при нагноении кист нередко развивается уросепсис.

Осложнения поликистоза почек:

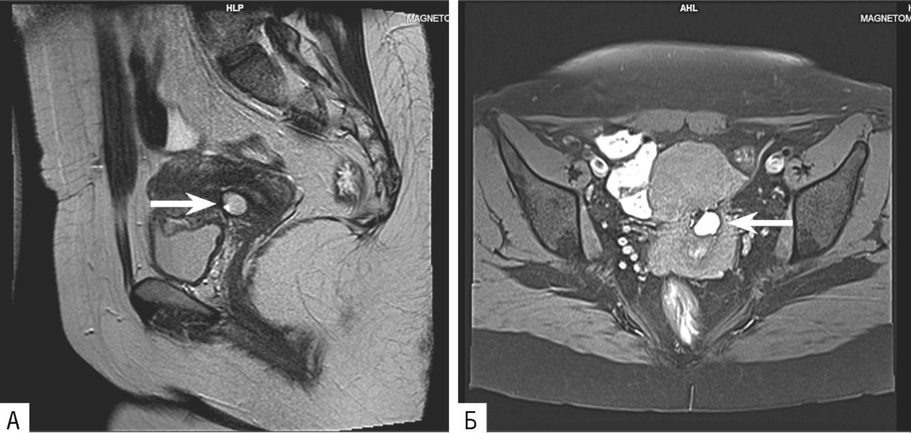

- Кровотечение в полость кисты или забрюшинное пространство. Среди всех осложнений встречается чаще всего. Кровотечение могут спровоцировать: физическая нагрузка, травмы и повышение артериального давления. Это осложнение сопровождается болевым синдромом и иногда макрогематурией.

- Инфекции мочевыделительной системы, чаще всего пиелонефриты. Причиной является патологический рост микроорганизмов (чаще бактерий) в мочевыводящих путях. Такие инфекции очень трудно поддаются лечению обычными антибиотиками. Часто они сопровождаются болью в животе или в проекции почек, повышением температуры и общей слабостью.

- Нагноение кист почек. Это неотложное состояние, которое требует госпитализации в стационар. К симптомам относится лихорадка, озноб и боли в пояснице.

- Нефролитиаз (камни в почках). Симптомами могут быть боль в пояснице, частые позывы к мочеиспусканию, в некоторых случаях в моче появляется кровь.

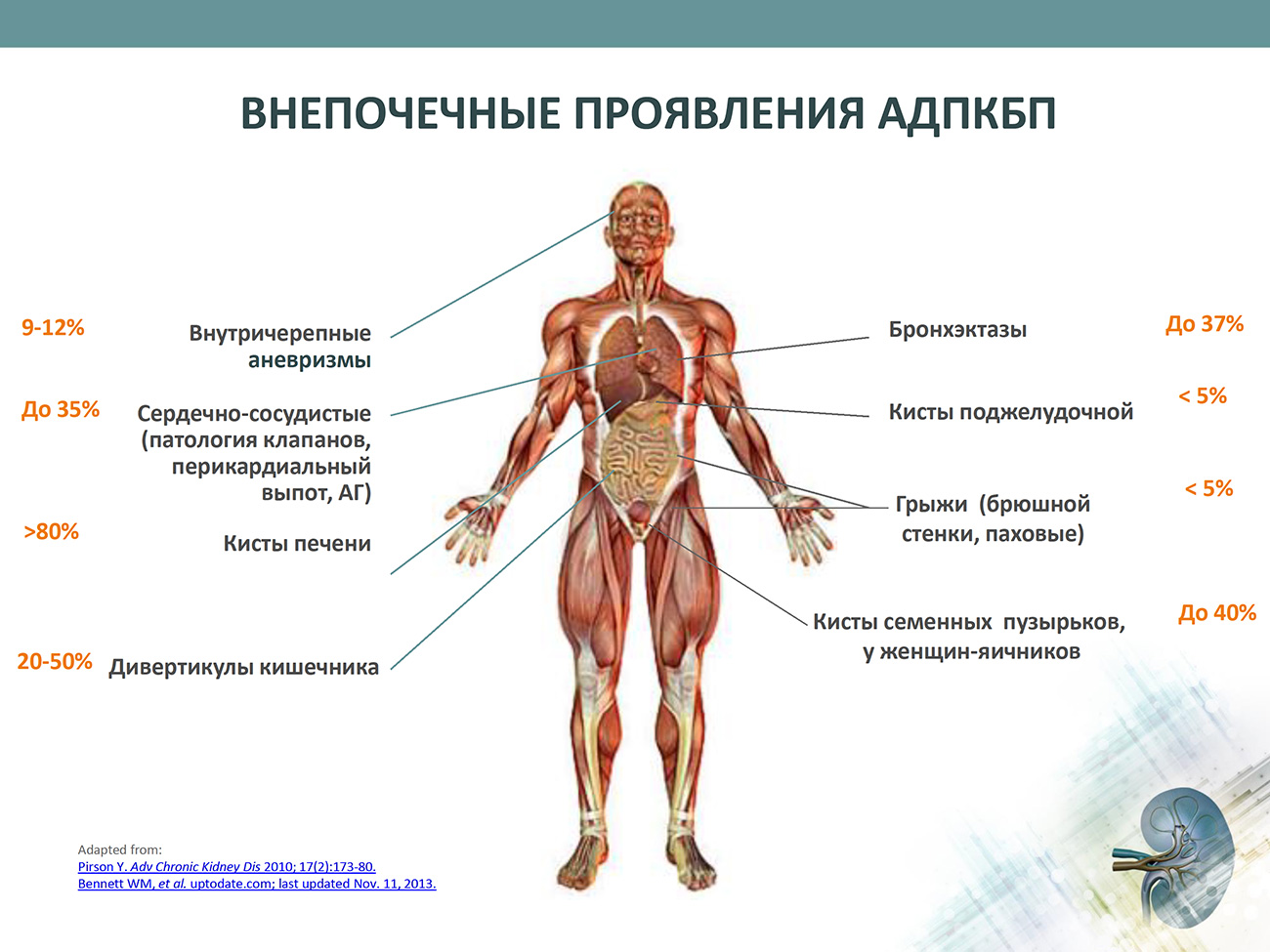

- Разрыв аневризмы сосудов, например на фоне повышения артериального давления. Это жизнеугрожающее состояние, которое сопровождается симптомами инсульта или инфаркта: например, асимметрией лица и снижением силы в руках и ногах.

- Гипертрофия сердца (увеличение его объёма и массы) и недостаточность левого желудочка. Это осложнение также может развиваться из-за повышенного артериального давления. При левожелудочковой недостаточности желудочек сокращается меньше, чем в норме. Из-за этого кровообращение нарушается, и органы не получают необходимого количества питательных веществ и кислорода для нормальной работы.

- Хроническая почечная недостаточность. Хотя этот термин постепенно устаревает, он является более универсальным, чем термин «хроническая болезнь почек» (ХБП), который сейчас используется. Понятие хронической почечной недостаточности охватывает все стадии заболевания почек, включая и начальные изменения, когда почки всё ещё работают нормально и можно улучшить качество жизни пациента. А хроническую болезнь почек диагностируют, только если признаки нарушения работы почек сохраняются в течение трёх месяцев и более. Симптомы зависят от стадии ХБП, на начальных стадиях симптомов может и не быть.

- Злокачественные образования. У пациентов с поликистозом выше риск развития рака печени, толстой кишки и почек.

Диагностика

Данные анамнеза в ряде случаев позволяют выявить семейные случаи поликистоза почек у родственников одной линии. Пальпировать увеличенные и кистозно измененные почки удается не всегда, в связи с чем решающее значение в диагностике отводится инструментальным методикам:

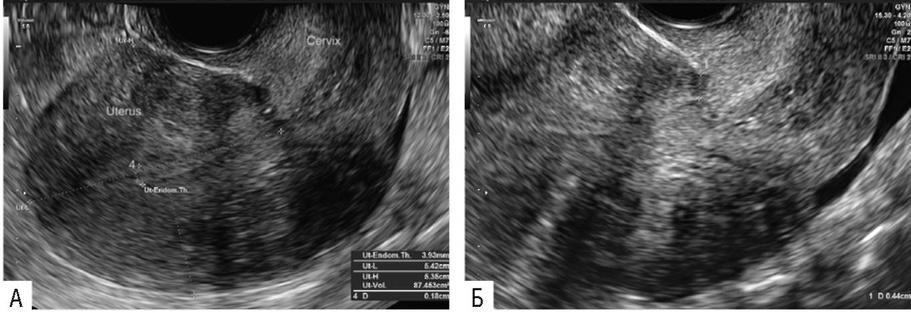

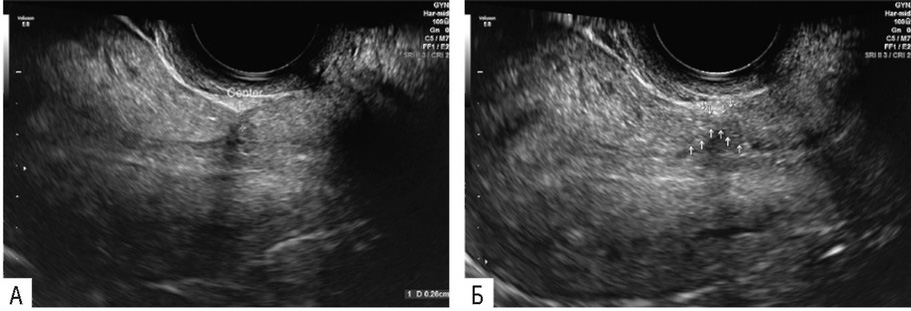

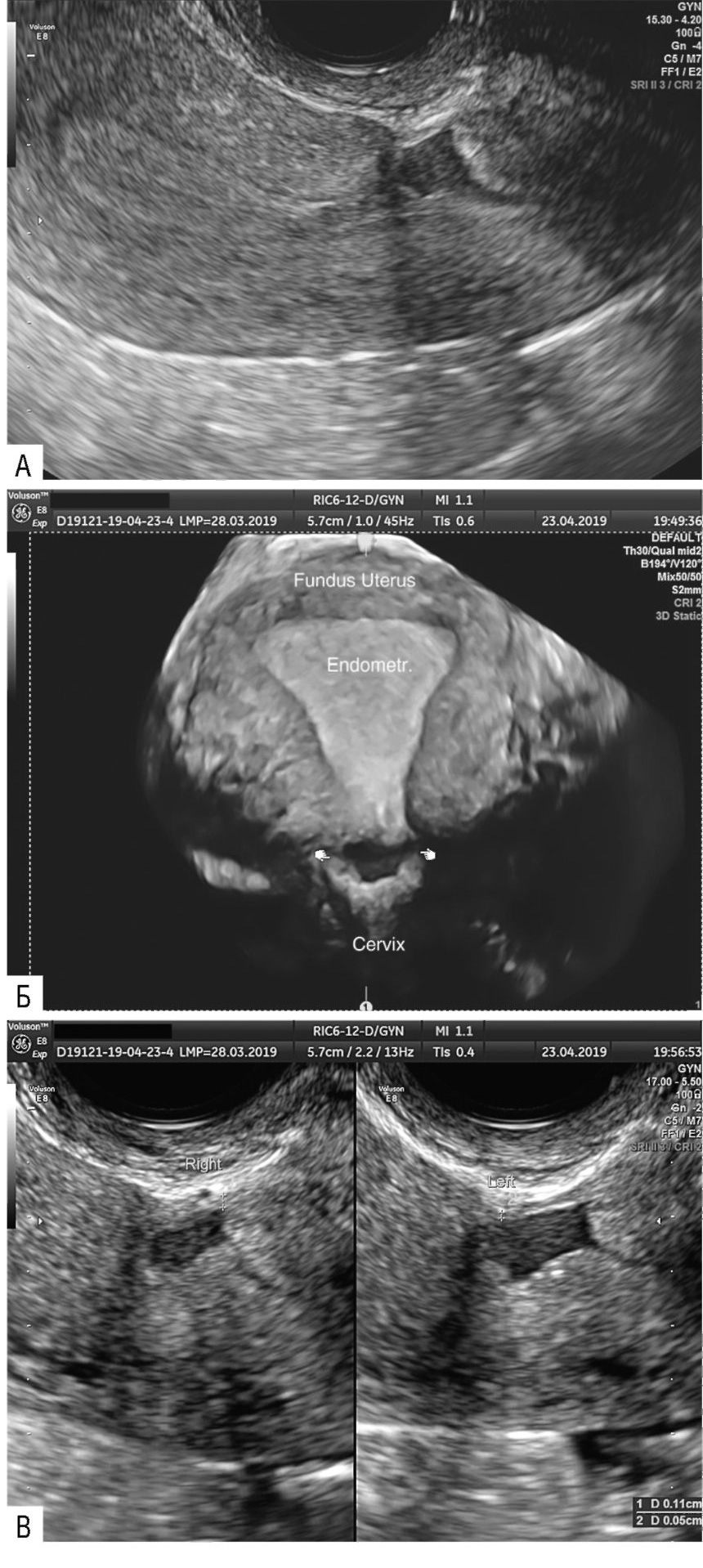

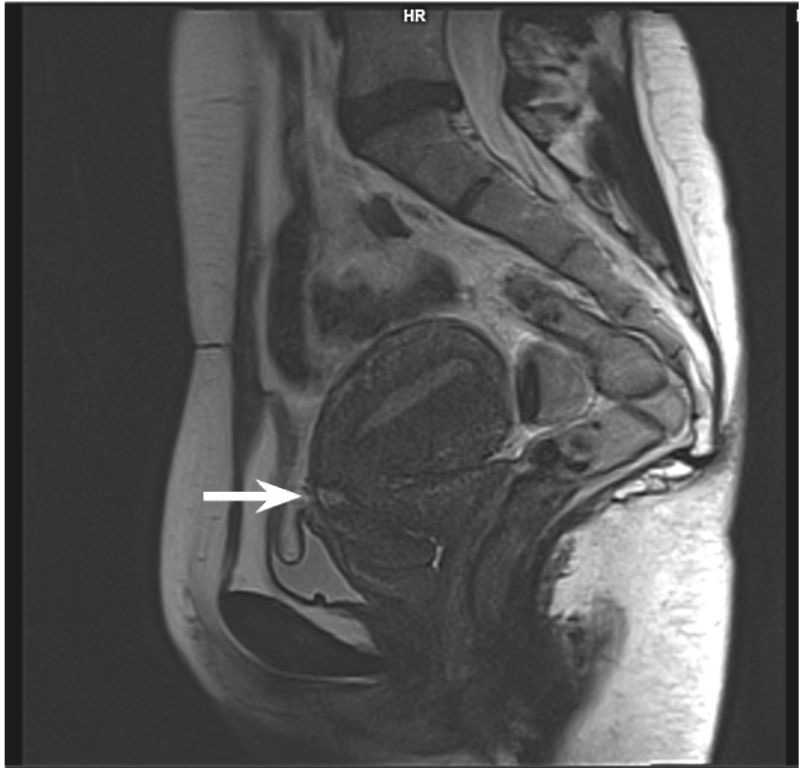

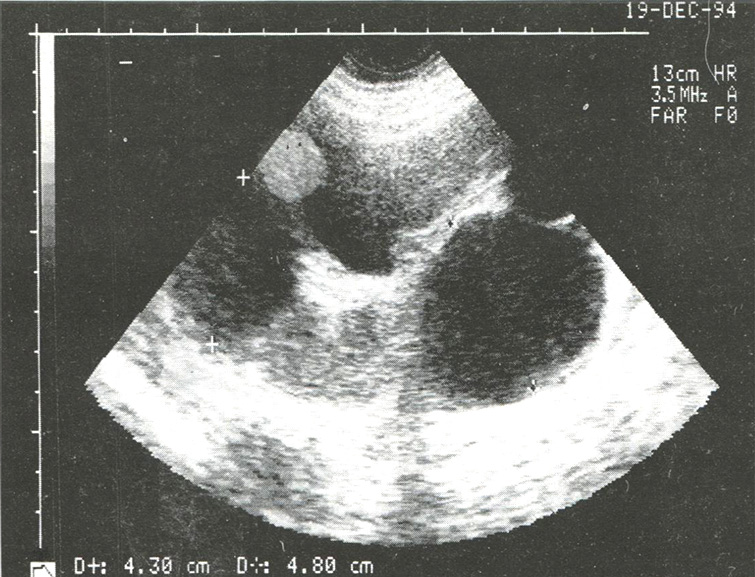

- УЗИ почек

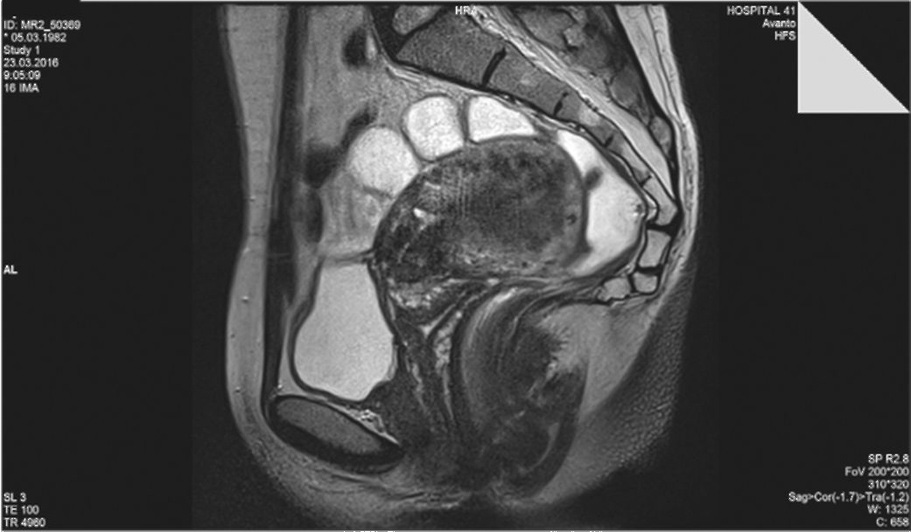

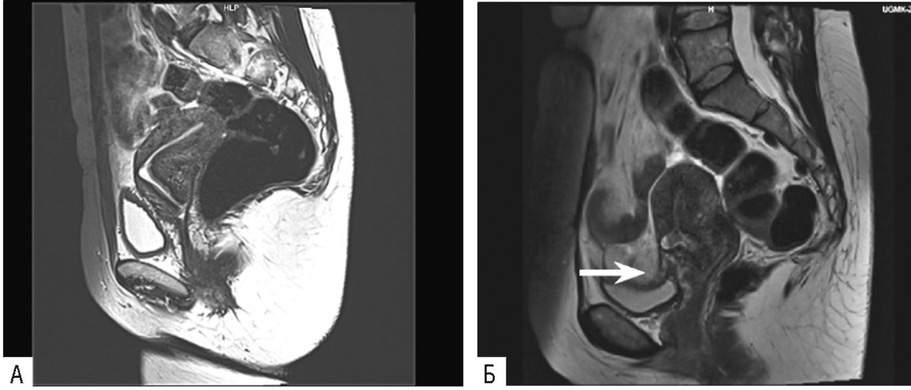

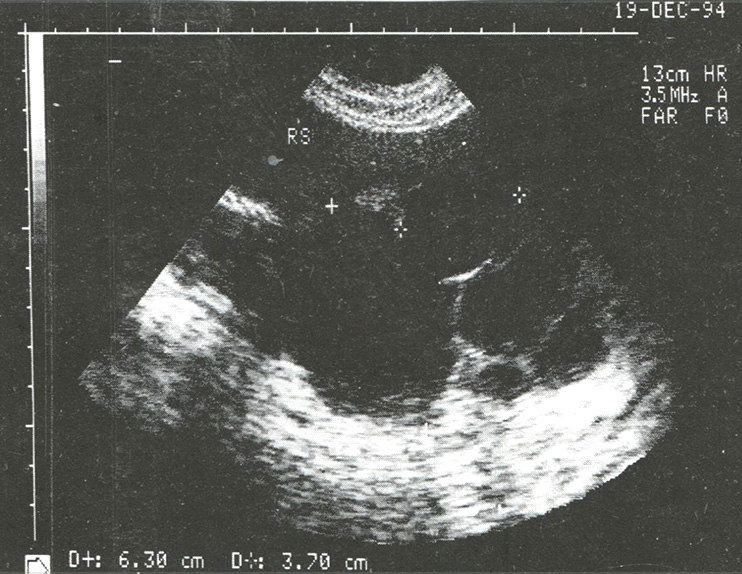

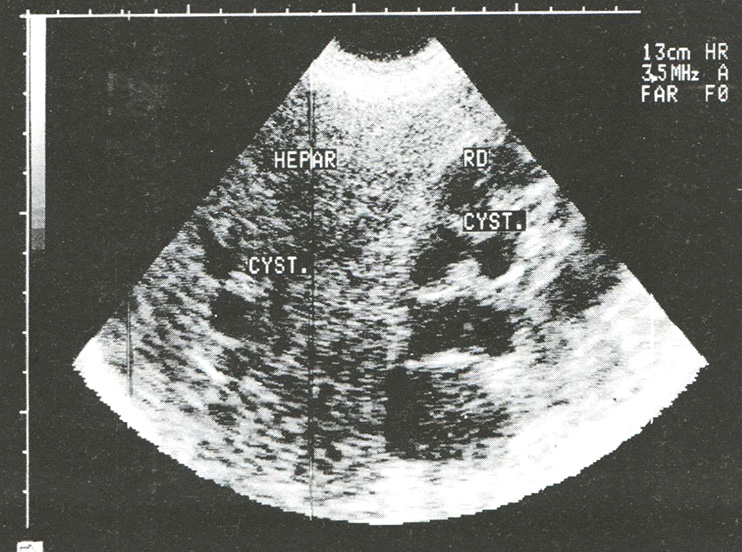

Поликистоз почек: значительное увеличение размеров почек, множественные кисты диаметром 10—70 мм, в паренхиме, истончение и нечеткие границы паренхимы, ЧЛС визуализируется с трудом.

Поликистоз почек и печени

- экскреторной урографии

- нефросцинтиграфии

- МРТ и КТ почек

- селективной ангиографии

- внутривенной урографии (с ее помощью обнаруживается значительное двустороннее увеличение почек, деформация чашечно-лоханочных комплексов).

Посредством УЗИ в увеличенных почках определяются множественные кисты. В неясных случаях прибегают к ретроградной пиелографии, почечной ангиографии, которые также позволяют обнаружить кистозное перерождение почек. Для выяснения степени компенсации функции почек проводят исследования мочи (общий анализ, пробу Зимницкого и Реберга), биохимическое исследование крови. При развитии пиелонефрита моча подвергается бактериологическому посеву. С целью установления семейных форм поликистоза почек показано генетическое исследование.

Поликистоз почек необходимо дифференцировать от хронического гломерулонефрита и хронического пиелонефрита, опухолей почки. При подозрении на аневризму сосудов головного мозга выполняется ангиография сосудов головного мозга, УЗДГ, магнитно-резонансная ангиография.

Можно ли прогнозировать течение поликистозной болезни почек?

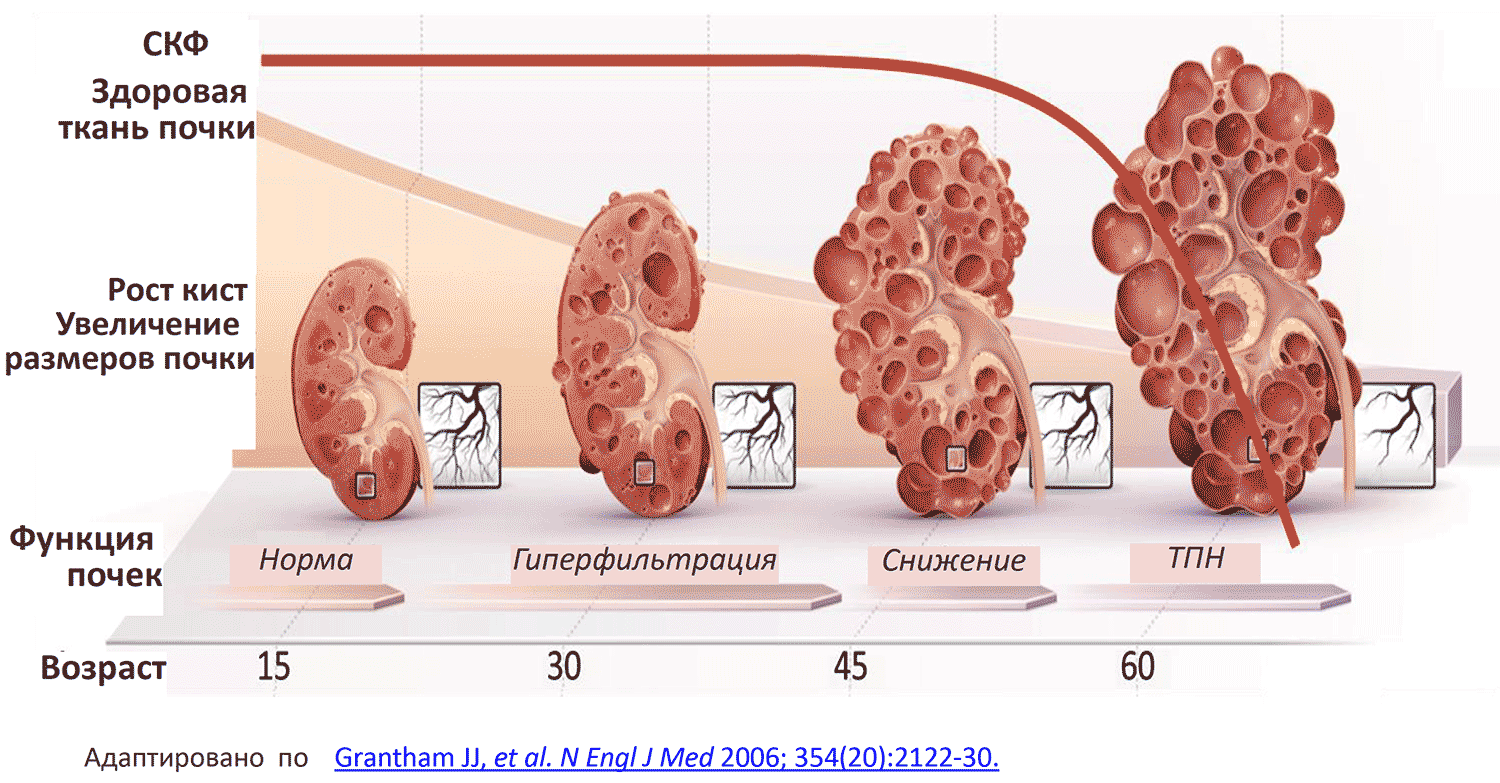

- Характерно очаговое и спорадическое развитие кист в почках с возрастом

- Сжатие ткани растущими кистами вызывает воспаление, фиброз, атрофию канальцев, что приводит к потере функционирующих нефронов

- СКФв течение нескольких десятилетий остается стабильной благодаря компенсаторной гиперфильтрации незатронутых нефронов

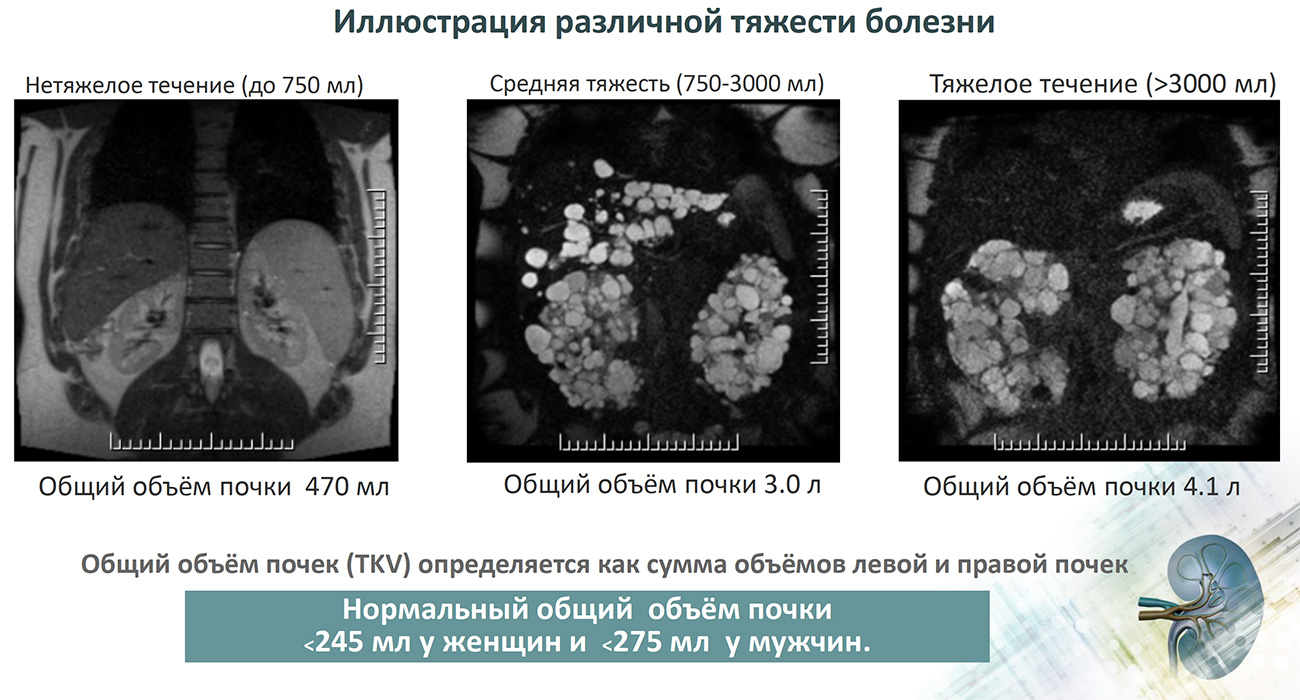

- Общий объём почек как маркёр прогрессирования АДПКБП

- Общий объём почек постепенно увеличивается на протяжении всего течения АДПКБП, коррелируя с АГ, альбуминурией, протеинурией, эритроцитурией

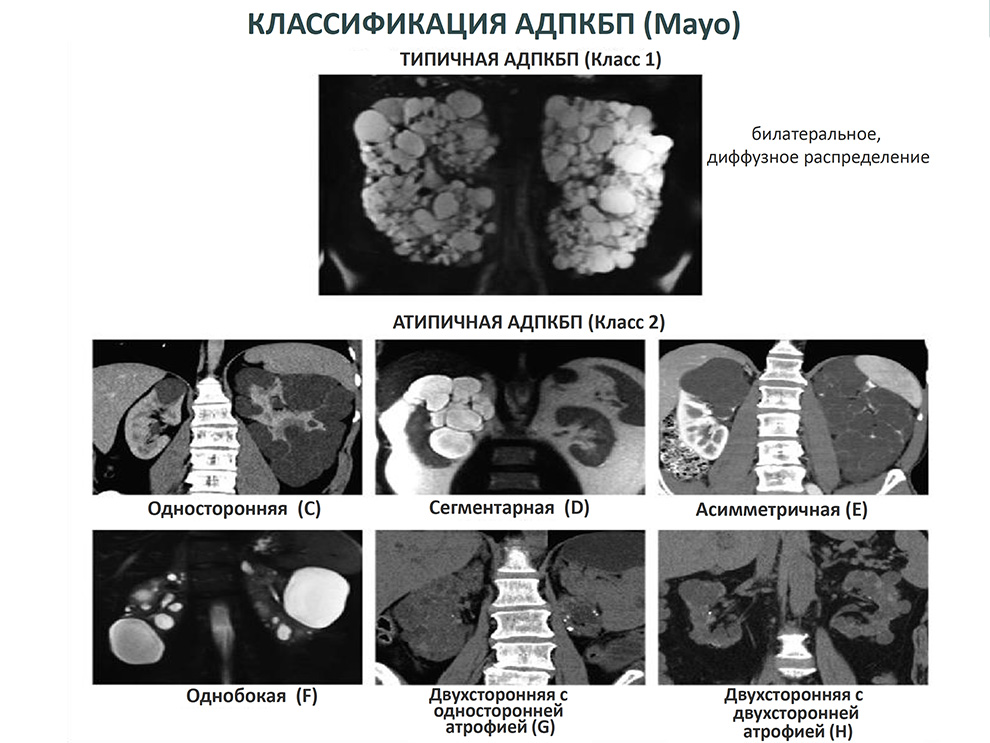

Классификация АДПКБП (Mayo)

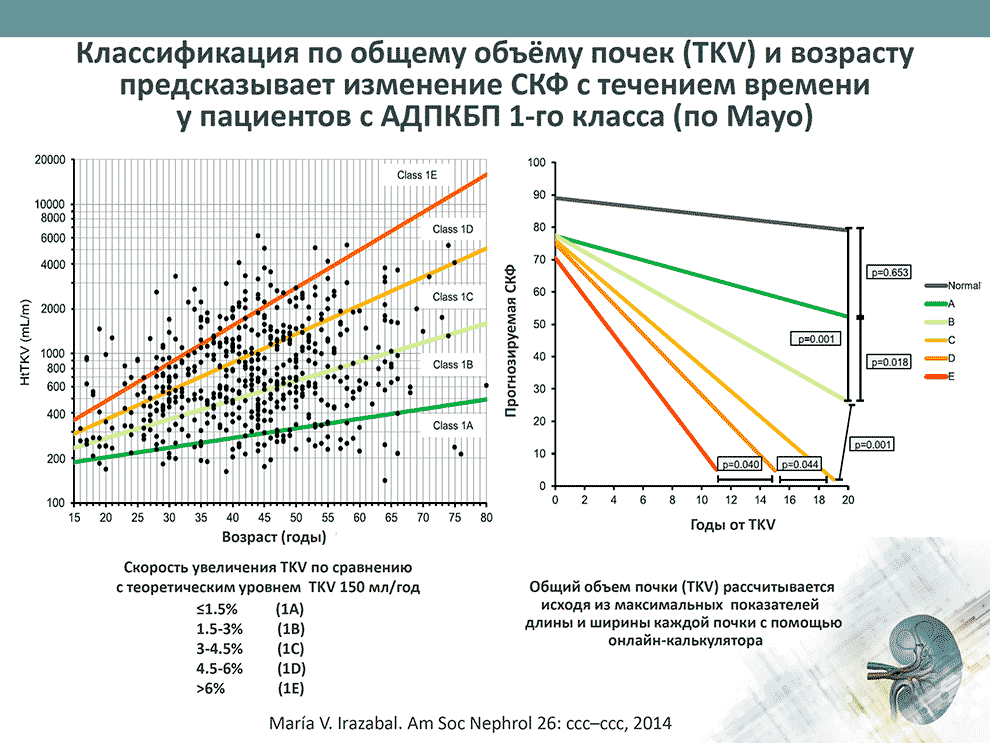

Классификация по общему объёму почек (TKV) и возрасту предсказывает изменение СКФ с течением времени у пациентов с АДПКБП 1-го класса (по Mayo)

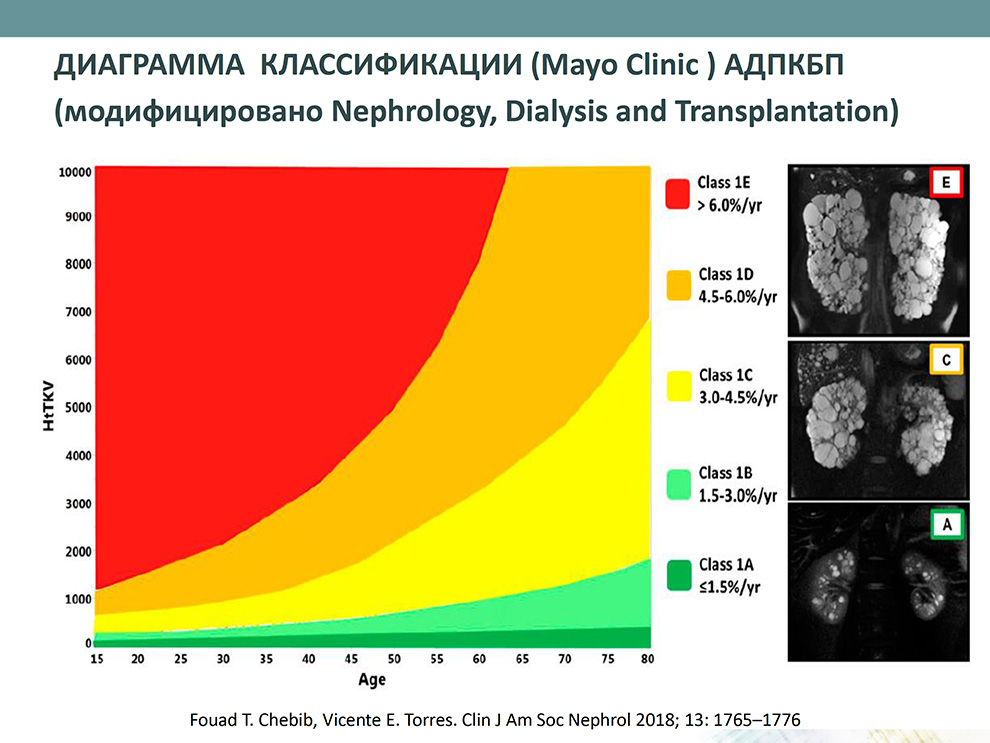

Диаграмма классификации (Mayo Clinic ) АДПКБП (модифицировано Nephrology, Dialysis and Transplantation)

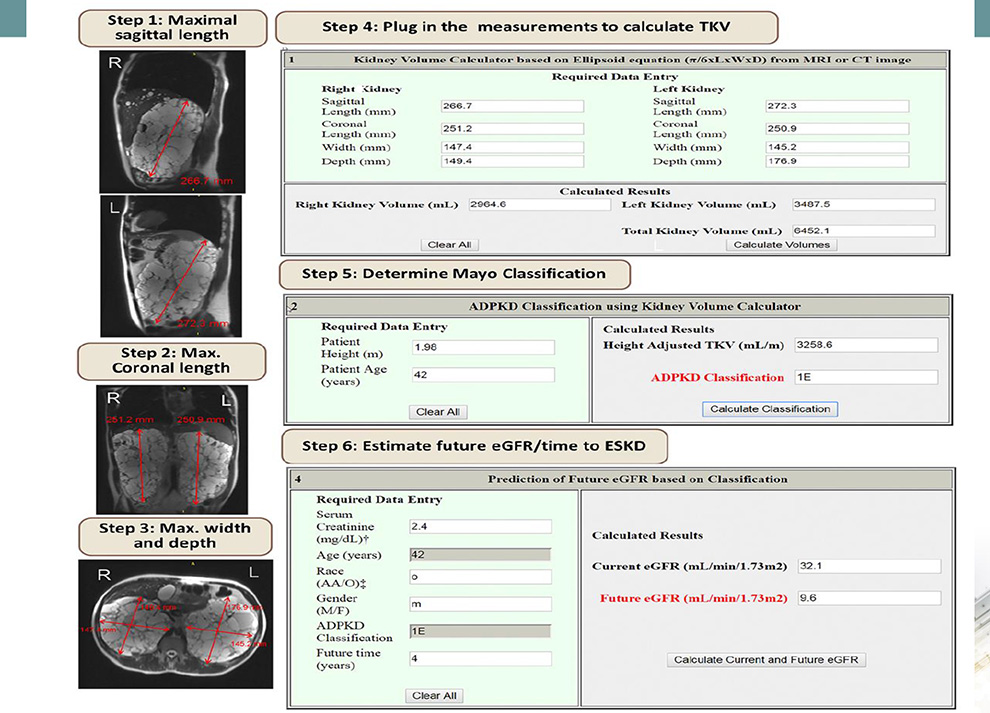

Калькулятор online http://www.mayo.edu/research/documents/pkd-center-adpkd-classification/doc-20094754

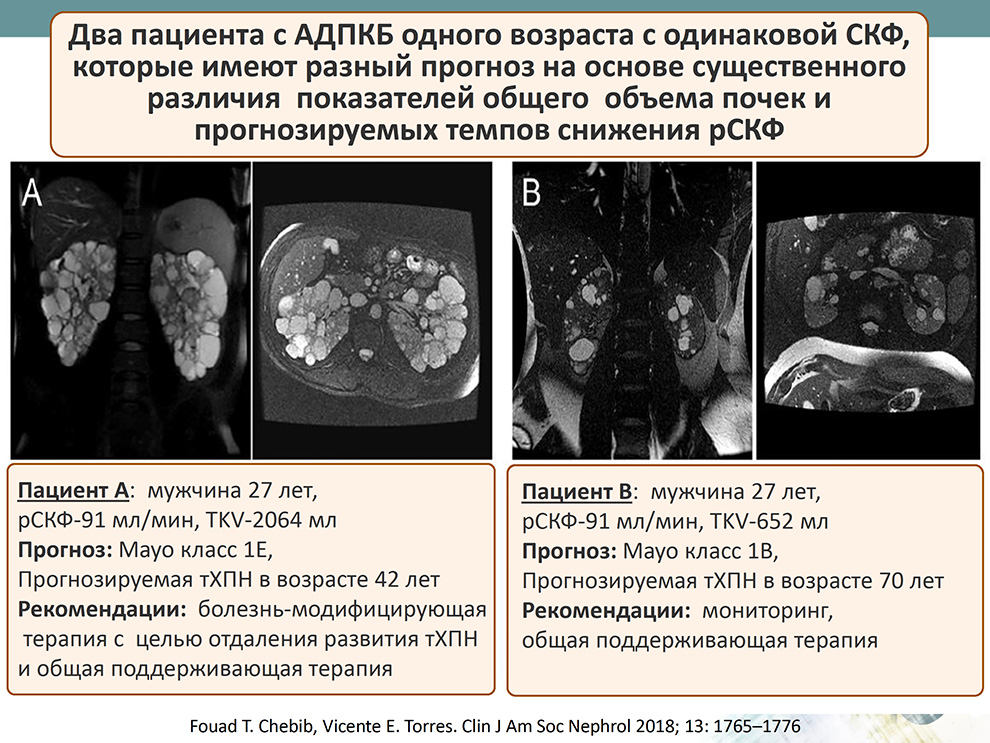

Два пациента с АДПКБ одного возраста с одинаковой СКФ, которые имеют разный прогноз на основе существенного различия показателей общего объема почек и прогнозируемых темпов снижения рСКФ

Как можно повлиять на течение поликистозной болезни почек?

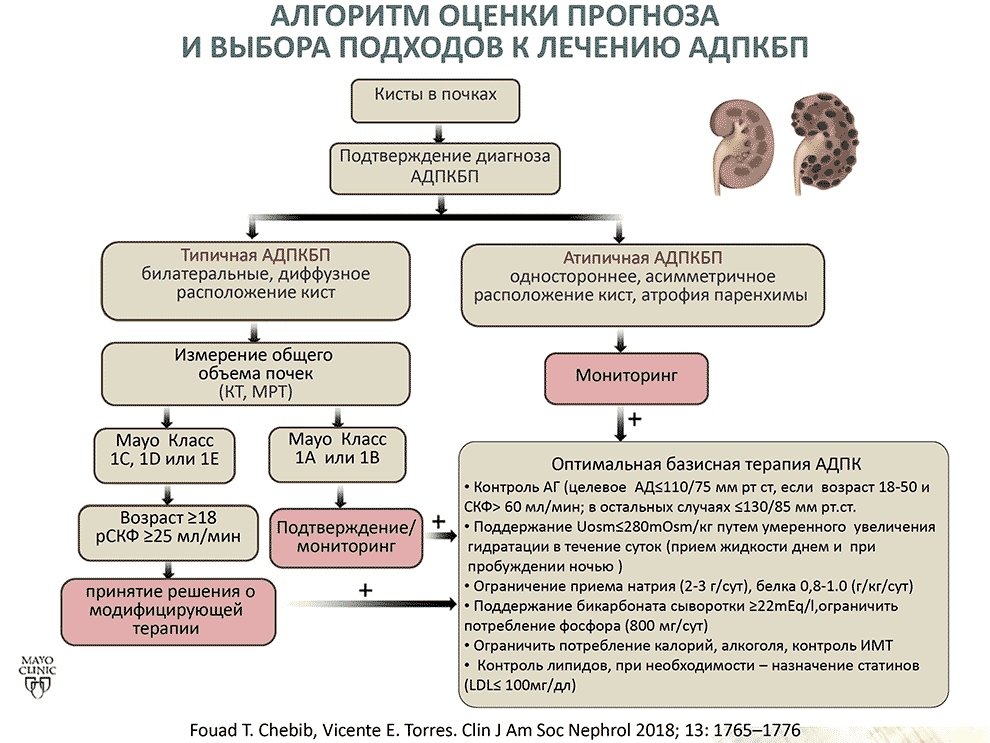

Алгоритм оценки прогноза и выбора подходов к лечению АДПКБП

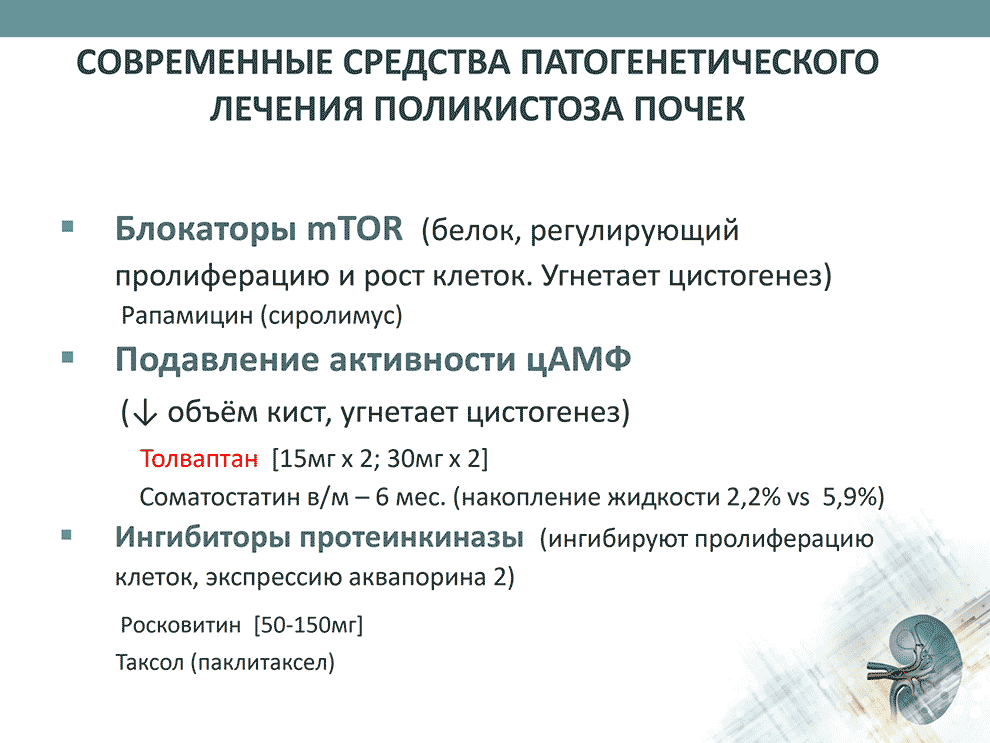

Современные средства патогенетического лечения поликистоза почек

- Специфические ингибиторы mTOR

- Рапамицин (Сиролимус), Эверолимус

- Угнетают клеточную пролиферацию, рост клеток и цистогенез

- Усиливают апоптоз эпителиальных клеток, выстилающих кисты

- Рандомизированное перекрестное исследование SIRENA показало, что рапамицин стабилизирует рост кисты через шесть месяцев.

Однако более крупные рандомизированные исследования (сиролимус, эверолимус) не показали никакой пользы для функции почек: несмотря на замедление роста кисты, не было достоверной разницы в среднем снижении рСКФ. Побочные эффекты эверолимуса, включая лейкопению, тромбоцитопению и гиперлипидемию, были распространены и приводили к высокой частоте прекращения приема (примерно 35%)

- Рапамицин (Сиролимус), Эверолимус

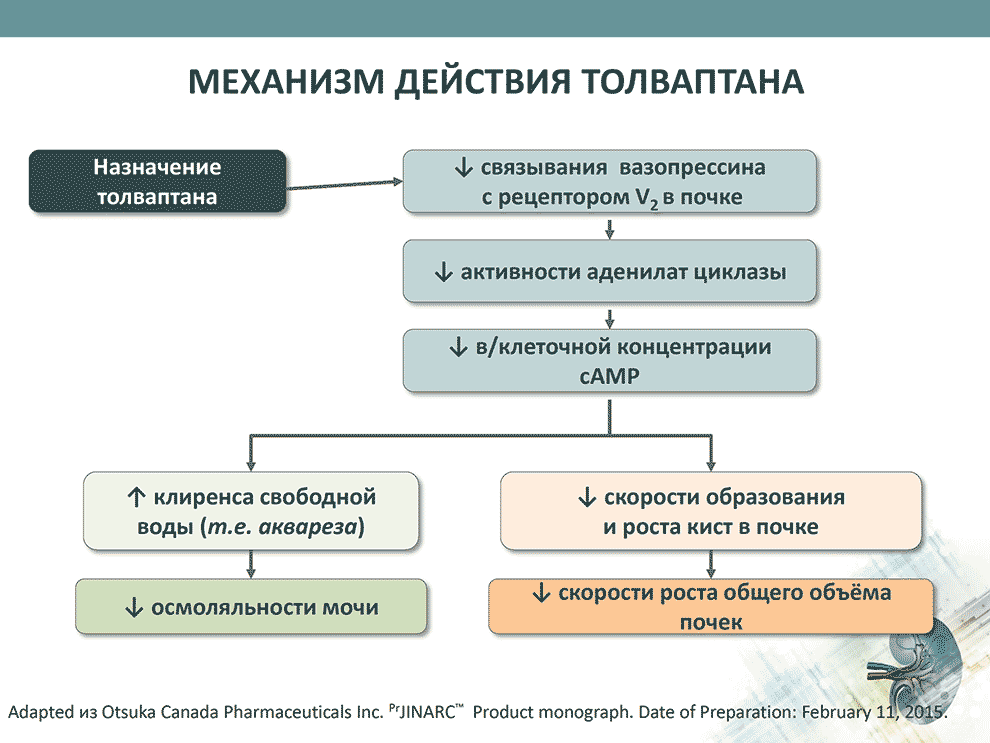

- Механизм действия Толваптана

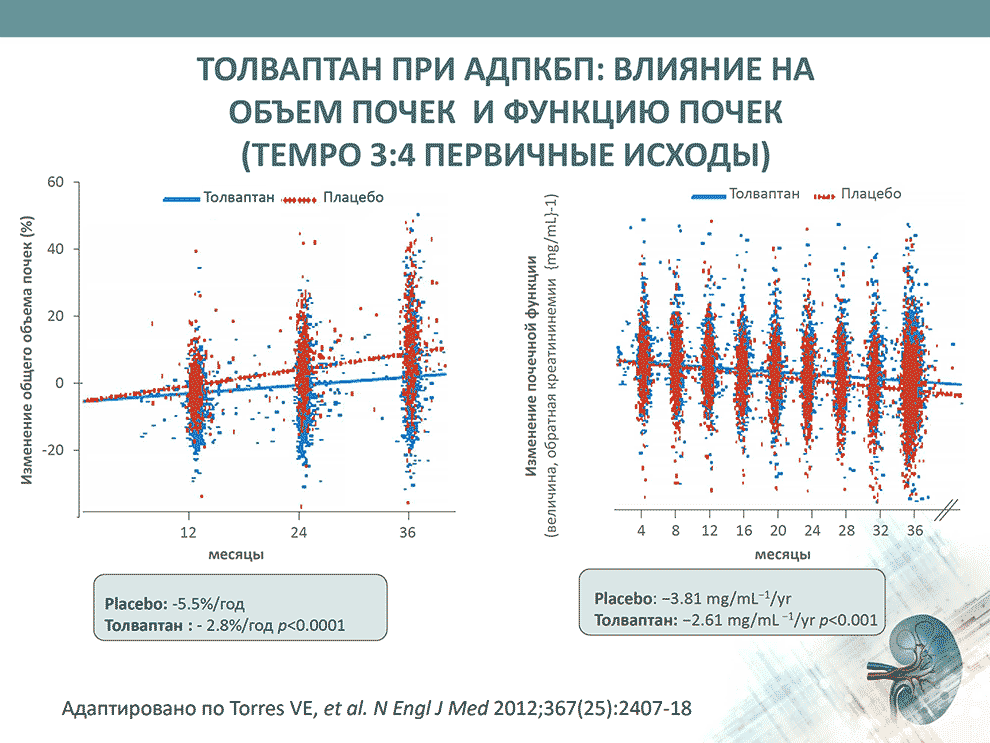

Толваптан при АДПКБП: влияние на объем почек и функцию почек

- Показания к назначению Толваптана

- Толваптан может быть назначен взрослым пациентам с АДПКБП в возрасте <50 лет с ХБП 1–3a стадий (рСКФ >45 мл/мин/1,73 м²) у которых наблюдается или предполагается быстрое прогрессирование заболевания

- Быстрое прогрессирование определяется как подтвержденное годовое снижение рСКФ ≥5 мл/мин/1,73 м2 за 1-й год и/или ≥ 2,5 мл/мин/1,73 м2 в год на протяжении 5-летнего периода

- Быстрое прогрессирование определяется как увеличение общего объема почек (ООП) на > 5% в год при повторных измерениях (предпочтительно три раза или более, каждое по крайней мере с 6-месячным интервалом и по данным магнитно-резонансной томографии)

- Соматостатин – ингибитор гормона роста

- Соматостатин длительного действия (Октреотид), аналоги соматостатина (ланреотид) и аналоги пансоматостатина (пасиреотид) могут снижать накопление жидкости в кистах почек и печени у пациентов с поликистозной болезнью

- Ингибитор гормона роста

- Снижает рост кист

- Блокирует секрецию хлоридов в кисты

- Снижает объем жидкости в кистах почек и печени

- Было показано в отдельных наблюдениях и РКИ (The DIPAK 1 Randomized Clinical Trial), что эти агенты снижают накопление жидкости в кистах почек и печени, однако они не замедляют прогрессирование снижения функции почек и вызывают целый побочных эффектов (например, инфицирование кист печени при приеме ланреотида, гипергликемия и диабет при лечении пасиреотидом). На основании имеющихся данных эти препараты не рекомендуются для рутинного клинического применения, хотя они могут быть использованы в некоторых странах (г.о. для снижения объема кист печени).