Цитологические и гистологические исследования в пульмонологии. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Цитологические и гистологические исследования в пульмонологии" (отрывок из книги "Патологическая анатомия легких: Атлас" - Черняев А. Л.)

Материал для цитологического и гистологического исследования

В клинической практике для цитологического исследования используют назофарингеальные смывы, методика забора которых разработана в отоларингологической практике. Более широко используют методы взятия мазков из полости носа и с задней стенки глотки. На полученных смывах и мазках проводят бактериологическое, бактериоскопическое и цитологическое исследования. При обнаружении различных опухолей рекомендуется проведение биопсии данного участка, а также соседнего с ним для выполнения гистологического исследования.

Вторым объектом для бактериологического, морфологического и биохимического исследований является мокрота, анализ которой позволяет оценить уровень воспаления в трахеобронхиальном дереве, определить этиологический фактор заболевания, выявить или заподозрить опухолевое поражение трахеи и крупных бронхов, оценить состояние мукоцилиарного аппарата бронхиального дерева, местного иммунитета. В тех случаях, когда спонтанное получение мокроты затруднено, предлагают использовать метод индуцированной мокроты с применением ингаляций гипертонического солевого раствора.

Внедрение в клиническую практику фибробронхоскопии значительно расширило диагностические возможности в пульмонологии. Визуальная качественная и количественная оценка степени активности воспаления в сочетании с морфологическими методами исследования позволяет определить эффективность проводимого лечения. Использование фибробронхоскопии и методики бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ) позволяет получить бронхиальные (БС) и бронхоальвеолярные смывы (БАС), а также выполнить все виды биопсии: браш-биопсию, щипковую, трансбронхиальную и аспирационную биопсии, пункционную биопсию паратрахеальных лимфоузлов. Эти объекты исследования значительно расширили спектр цитологических, бактериологических, иммунологических, биохимических и биофизических методов в пульмонологии. Такие исследования значительно приближают клиницистов к правильной диагностике онкологических заболеваний, диссеминированных процессов в легких и к оценке уровня воспалительной активности в бронхоальвеолярном пространстве.

Пункцию лимфоузлов корня легкого и средостения, пункционную биопсию стенки бронхов и опухоли выполняют в условиях хирургической клиники. Пункцию лимфоузлов производят до биопсии стенки бронхов и других манипуляций в бронхиальном дереве. Полученный материал исследуют цитологически.

Трансбронхиальную биопсию рекомендуется проводить под рентгенологическим контролем во избежание осложнений.

Большое место в пульмонологической, хирургической практике занимает открытая медиастиноскопия с биопсией легких. Однако проведение этого вида биопсии в стационарах, в которых отсутствуют хирургические отделения и хирурги, владеющие техникой выполнения биопсий, не рекомендуется. В последние годы среди всех методов получения материала из периферических отделов легких наиболее распространен метод видеоторакоскопической биопсии как наименее травматичный для пациента.

Подводя итог, следует заметить, что применение инвазивных и неинвазивных методов позволяет получать значительный объем материала для цитологической и гистологической диагностики заболеваний органов дыхания.

Правила получения материала для диагностики бронхолегочной патологии

Для того чтобы присылаемый в лабораторию материал был наиболее информативным, необходимо придерживаться определенных правил и требований к его получению.

При выполнении назофарингеального лаважа следует помнить, что первые его порции непригодны для исследования из-за значительного объема застойного секрета в полости носа. Поэтому для комплексного цитологического и бактериологического исследования используют только вторую и последующие порции. Перед взятием мазков-отпечатков полость носа и задней стенки глотки обрабатывают раствором фурацилина или настоем теплого (не выше 37°С) крепкого чая. В противном случае бактериологическое и цитологическое исследования будут малоинформативными. Определенных правил следует придерживаться и при взятии мокроты. Больному следует накануне вечером почистить зубы и ополоснуть рот и глотку раствором фурацилина. Утром натощак необходимо повторно ополоснуть ротоглотку раствором фурацилина, а затем крепким черным чаем или настоем коры дуба. Только после этого мокроту собирают в стерильную чашку Петри и направляют в бактериологическую лабораторию, вторую порцию используют для цитологического исследования. Доставленную в лабораторию мокроту промывают 0,9% раствором NaCl, после чего готовят мазки, которые фиксируют в смеси Никифорова.

Методика получения индуцированной мокроты

До начала процедуры больной выполняет ингаляцию сальбутамола (200 мкг, 2 вдоха). Затем проводят ингаляции гипертонического солевого раствора сеансами по 7 мин с постепенным повышением концентрации раствора на 1% (т.е. последовательно используют 3—4—5% растворы). Ингаляции рекомендуют проводить с помощью ультразвукового небулайзера. После каждого сеанса больной должен тщательно прополоскать ротоглотку и попытаться откашлять мокроту. Процедуру следует проводить под контролем функции внешнего дыхания. При снижении показателя объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ,) более чем на 10% концентрацию раствора не повышают, при снижении ОФВ, более чем на 20% или при появлении респираторных симптомов ингаляции следует прекратить. При получении удовлетворительного образца мокроты процедуру прекращают. Полученный материал считают пригодным для исследования, если определяемое микроскопически содержание клеток плоского эпителия не превышает 20%. Для приготовления мазков образец полученной мокроты (не менее 1 мл) смешивают с равной порцией 0,1% раствора фермента (N-ацетилцистеин, дитиотреитол или трипсин), суспензируют в течение 10 мин. Клеточную суспензию отмывают в солевом растворе Хенкса, фильтруют через нейлоновую марлю, центрифугируют в течение 10 мин при 1000 об/мин, определяют жизнеспособность клеток и цитоз, из клеточного осадка приготовляют мазки. В последнее время во многих лабораториях для приготовления мазков используют цитоцентрифуги, которые позволяют получить стандартный монослойный мазок с заданной плотностью клеточных элементов на стекле. Такие стандартные цитопрепараты удобны для исследования и позволяют существенно экономить реактивы, что особенно важно при проведении дорогостоящих иммуноцитохимических исследований.

Метод проведения бронхоальвеолярного лаважа

Бронхоальвеолярный лаваж проводят под местной или общей анестезией при фибробронхоскопии. При этом тубус бронхоскопа вводится в долевой бронх, бронхиальное дерево промывается большим объемом подогретого (t = 37°С) физиологического раствора. После промывания весь раствор полностью удаляется из бронхиального дерева. Конец фибробронхоскопа чаще всего вводят в устье сегментарного среднедолевого бронха правого легкого, окклюзируя его. Через биопсийный канал фибробронхоскопа проводят полиэтиленовый катетер на 1,5—2 см дистальнее, через него в просвет сегментарного бронха вводят 50 мл физиологического раствора, который затем полностью аспирируют. Эта порция носит название бронхиального смыва. Затем катетер продвигают на 6—7 см в глубь сегментарного бронха и дробно вводят 4 порции по 50 мл, которые каждый раз полностью аспирируют. Эти смешанные между собой порции и составляют бронхоальвеолярный смыв.

После взятия БС и БАС с поверхности бронха может быть взята браш-биопсия на стекло, произведена пункция стенки бронха или лимфатического узла или выполнена бронхобиопсия. При раке легкого центральной локализации бронхиальный смыв лучше получать после браш-процедуры. Полученный аспират или трансбиоптат фиксируют в 10% нейтральном формалине для световой микроскопии или в 2,5% глутаральдегиде для исследований с помощью сканирующего или трансмиссионного электронного микроскопа.

Заключая этот раздел, следует сказать о том, что выполнение минимальных правил, изложенных выше, позволяет производить адекватные цитологические и гистологические исследования, являющиеся во многих случаях диагностики решающими.

Исследование мокроты при патологии легких

Из мокроты приготавливают, как правило, 2—4 мазка. Один из мазков не окрашивают и изучают с помощью фазово-контрастного микроскопа для выявления микроорганизмов, грибов, кристаллов Шарко—Лейдена, характерных для больных бронхиальной астмой (БА). Остальные мазки обычно окрашивают по Романовскому-Гимзе и по Граму. Для цитологической диагностики рака легкого многие авторы рекомендуют окрашивать мазки гематоксилином и эозином или по Папаниколау, по Крейбергу и проводить ШИК-реакцию. При симптомах кровохарканья и застойной сердечно-сосудистой недостаточности рекомендуется проводить реакцию Перльса на присутствие в альвеолярных макрофагах железа. В мазках, окрашенных по Романовскому-Гимзе или гематоксилином и эозином, подсчитывают относительное число клеточных элементов (цитограмму), что позволяет оценить уровень воспалительной реакции в трахеобронхиальном дереве. Считается, что цитологическое исследование мокроты позволяет установить диагноз бронхиальной астмы, высказать предположение о наличии легочных микозов, подтвердить наличие трахеобронхиального кровотечения, выявить сидерофаги — «клетки сердечных пороков» (при сердечно-сосудистой недостаточности, ревматических пороках сердца). Мокрота имеет большую информативность при диагностике рака легкого. Согласно данным W. Umiker (1961), однократное исследование мокроты при подозрении на рак легкого в 30% наблюдений позволяет правильно установить наличие рака, при троекратном повторении исследования точность диагностики возрастает до 71%, а при пятикратном и более — до 96%.

Простота получения материала и высокая диагностическая значимость ставят исследование мокроты на одно из первых мест среди неинвазивных методов в пульмонологии. Недостатками этого метода являются возможность диагностических ошибок, частые отрицательные диагностические результаты при небольших периферических опухолях, а также невозможность определения их локализации. Для исключения части этих трудностей цитолог должен обладать наиболее полной клинико-лабораторной информацией о больном.

Кроме того, в настоящее время проводят биохимическое, иммунологическое исследование мокроты и изучение ее физических свойств (вязкость, эластичность, адгезивность). Подобное исследование имеет значение при диагностике бронхиальной астмы, хронического бронхита, врожденной патологии легких, муковисцидозе.

Важное значение при диагностике воспаления в трахеобронхиальном дереве имеет бактериологическое исследование мокроты. Оно обладает наибольшей диагностической значимостью в первые 3—4 дня от начала заболевания. Принято считать, что утренняя порция мокроты наиболее точно отражает состав микрофлоры нижнего отдела дыхательных путей.

Цитобактериоскопическое исследование мокроты позволяет выявить инфекционный процесс и определить его этиологию в начале острого заболевания или при обострении хронического до начала антибактериальной терапии. Повторные микробиологические исследования проводят при неэффективности этиотропной терапии, при затяжном течении острого воспалительного процесса в легких (чаще это относится к пневмонии), при появлении клинических, рентгенологических и лабораторных данных, свидетельствующих о суперинфекции, а также для определения эффективности лечения через 5—7 дней после проведения антибиотикотерапии.

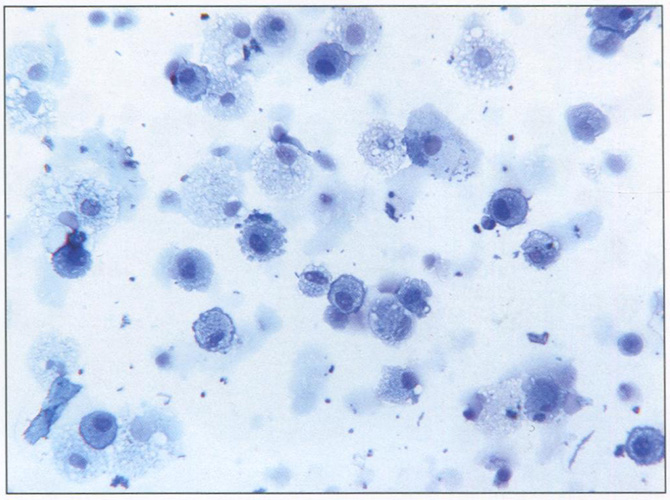

При оценке клеточного состава индуцированной мокроты (табл. 1) важно помнить, что гипертонический солевой раствор, являясь раздражающим фактором, приводит к дополнительному притоку нейтрофилов. Поэтому нормальные значения клеточного состава в индуцированной мокроте отличаются от таковых в спонтанной мокроте. У здоровых лиц в индуцированной мокроте преобладают макрофаги (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Индуцированный секрет здорового добровольца. В мазке преобладают альвеолярные макрофаги. Окраска азур-эозином.

Вы читали отрывок из книги "Патологическая анатомия легких: Атлас" - Черняев А. Л.

Купить медицинскую литературу патологоанатомии в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

Дополнительный материал

Диагностическое значение цитологического исследования плевральной жидкости

Диагностическое значение чрескожной тонкоигольной биопсии легкого

Диагностическое значение браш-биопсии и щипковой биопсии бронхов. Патологическая анатомия легких

Книга "Патологическая анатомия легких: Атлас"

Авторы: А. Л. Черняев, М. В. Самсонова

Во втором, исправленном и дополненном издании отечественного атласа по цитологии и патологической анатомии основных заболеваний легких проиллюстрированы основные морфологические изменения при разных видах патологии органов дыхания человека, приведены данные о патогенезе этих болезней, клинико-морфологические классификации отдельных групп заболеваний, критерии дифференциальной диагностики. Основу атласа составляет материал, собранный авторами в течение нескольких лет работы в ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России.

Для патологоанатомов, цитологов, терапевтов, пульмонологов, торакальных хирургов, фтизиатров, студентов медицинских вузов.

Купить медицинскую литературу патологоанатомии в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

Содержание книги "Патологическая анатомия легких: Атлас"

Глава 1. Цитологические и гистологические исследования в пульмонологии

Глава 2. Диффузное альвеолярное повреждение

Глава 3. Пневмонии, вызванные бактериями и атипичными возбудителями

Глава 4. Небактериальные инфекции: вирусные, грибковые поражения легких

Глава 5. Туберкулез

Глава 6. Гранулематозные заболевания

Глава 7. Хроническая обструктивная болезнь легких

Глава 8. Бронхоэктазы и бронхоэктатическая болезнь

Глава 9. Муковисцидоз

Глава 10. Бронхиолиты

Глава 11. Бронхиальная астма

Глава 12. Идиопатические интерстициальные пневмонии

Глава 13. Эндогенная минерализация, болезни накопления

Глава 14. Легочная гипертензия

Глава 15. Тромбоэмболия легочной артерии

Глава 16. Лимфангиолейомиоматоз легких

Глава 17. Первичные лимфоидные поражения легких

Глава 18. Альвеолярный геморрагический синдром

Глава 19. Гиалинизирующаяся гранулема легкого и склерозирующий медиастинит

Глава 20. Эозинофилии легких

Глава 21. Опухоли легких

Купить медицинскую литературу патологоанатомии в интернет-магазине медицинской книги shopdon.ru

0 комментариев