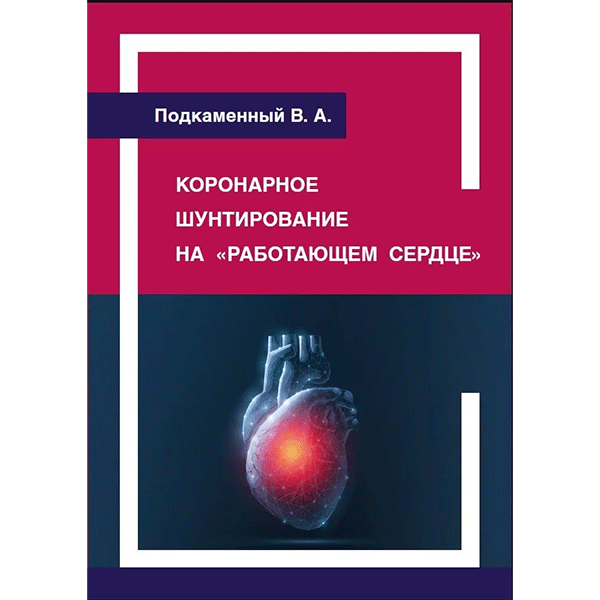

Коронарное шунтирование на "работающем сердце". Лекция для врачей

Лекция для врачей "Коронарное шунтирование на "работающем сердце"" (отрывок из книги "Коронарное шунтирование на "работающем сердце"" - В. А. Подкаменный)

Техника выполнения операции коронарного шунтирования на «работающем сердце» доступом из продольной срединной стернотомии

Общие положения

Продольная срединная стернотомия выполняется по стандартной методике. При этом имеются некоторые особенности. Поскольку хирург располагается справа от больного, то для удобства хирурга-правши необходимо иметь пространство для работы правой рукой. Соответственно доступ должен быть смещен вниз. Для этого кожный разрез вверху может быть на 2 см смещен ниже уровня верхнего края грудины, а кожный разрез внизу наоборот должен заходить на 1-2 см ниже конца мечевидного отростка. По этой же причине ранорасширитель необходимо устанавливать рейкой вверх, а открытой частью вниз.

Края раны необходимо разводить умеренно. Перикард вскрывается широко от диафрагмы внизу до переходной складки вверху. Затем Т-образно влево и вправо разрез продолжается параллельно диафрагме максимально до диафрагмальных нервов. Перикард за края прошивается 5 держалками: две - вверху, справа и слева над аортой; две - слева и справа, внизу Т-образного разреза; и одна - справа, посередине расстояния между верхней и нижней держалкой. Концы держалок фиксируются в прорезях вставок-держателей ранорасширителя. Слева на середине держалка не накладывается, так как оставляется место для «глубокого» шва на перикард.

В нижнем углу раны через апоневроз прямой мышцы живота на кожу выводятся электроды для временной стимуляции, и оба конца фиксируются временным швом на коже.

Ранорасширителем края раны разводятся на необходимое для работы расстояние под контролем артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). При тенденции к снижению АД и ЧСС или появлении нарушений ритма сердца необходимо уменьшить разведение краев раны. Необходим баланс между улучшением доступа для работы и сохранением гемодинамики в приемлемых значениях. Поскольку при разведении краев раны натягиваются перикардиальные держалки, то может происходить деформация в месте выхода или входа в перикард крупных вен, что также может отражаться на гемодинамике. Возможно, ослабление натяжения держалок позволит оставить разведения краев раны в более благоприятном для работы положении.

На следующем этапе необходимо определить объем предполагаемого вмешательства и оценить возможности его выполнения. Вначале пальпаторно определяем наличие или отсутствие атероскротических изменений стенки восходящего отдела аорты (Ао). Обычно при разведении краев грудины практически у всех больных отмечается небольшое снижение артериального давления (АД), поэтому в этот момент возможно достаточно точно определить наличие бляшек в стенке аорты, их расположение и протяженность. При высоком АД (в среднем АД более 90-100 мм рт. ст.) это сделать, как правило, невозможно. К этому этапу рекомендуется вернуться после того, как будет проведена оценка возможности и места выполнения коронарного шунтирования (КШ), которая всегда сопровождается снижением АД.

В зависимости от наличия или отсутствия атеросклеротических изменений Ао и планирования ее использования для выполнения проксимальных анастомозов возможны несколько вариантов действия. При отсутствии определяемых изменений возможно «краевое отжатие» Ао, а при выраженных изменениях - или отказ от ее использования за счет артериального композитного шунтирования, или применение систем для выполнения проксимальных анастомозов без пережатия Ао. Возможные варианты действий изложены в главе 3.

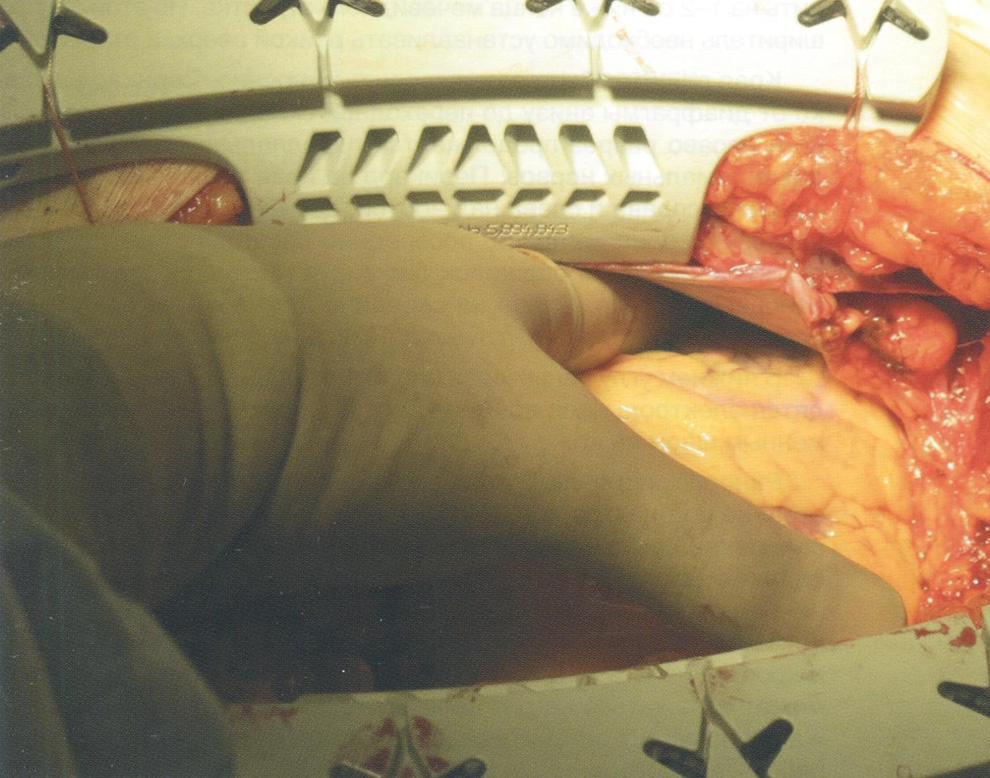

На втором этапе оцениваем поражение КА и намечаем место выполнения дистальных анастомозов. Для этого ладонью левой руки сердце ротируем вправо и вверх, одновременно визуально и пальпаторно правой рукой определяем изменения в левой КА (рис. 1.1.). Сначала оцениваем переднюю межжелудочковую артерию (ПМЖА) и ее ветви, так как это гемодинамически менее ощутимая манипуляция, позволяющая иметь достаточно времени для принятия решения о месте выполнения анастомоза. Одновременно с этим мы как бы моделируем последующую ротацию сердца с помощью «глубокого» шва на перикард (тракционного).

Рис. 1.1 Этап операции. Оценка поражения левой коронарной артерии (ЛКА).

После этого приступаем к оценке поражения огибающей артерии (ОА) и ее ветвей. Это манипуляция гемодинамически уже более значима, то поэтому должна выполняться максимально быстро. При этом анестезиолог должен быть заранее предупрежден, чтобы внимательно контролировать нарушения гемодинамики, определяя время ревизии. Необходимо постараться выполнить ревизию без дополнительных медикаментозных вмешательств анестезиолога, иначе после ее окончания может возникнуть необходимость в медикаментозном снижении АД. Для оценки ОА пальцами левой руки верхушка выводится в рану. Нередко для этого требуется помогать ладонью правой руки, введенной в перикард снизу раны. После оценки сердце опускается в перикард. После стабилизации АД приступаем к осмотру правой коронарной артерии (ПКА).

Для этого доступную без дополнительных манипуляций часть ПКА оцениваем пальпаторно и визуально. Затем ладонью правой руки, введенной под правый желудочек, приподнимаем и немного ротируем сердце от себя и вверх, одновременно помогая пальцами левой руки, отводя влево «острый» край сердца. Это позволяет визуально оценить поражения задней межжелудочковой и заднебоковой ветви ПКА.

После ревизии намечаем план выполнения вмешательства. При этом соблюдаем несколько основных принципов:

- Порядок шунтирования коронарной артерии (КА) не зависит от степени их поражения. Определяющим является влияние на гемодинамику позиционирование сердца, которое необходимо для выполнения дистального анастомоза.

- При любом поражении начинаем с основного ствола ПМЖА. Затем по степени влияния позиционирования на гемодинамику выполняем шунтирование диагональной артерии (ДА), ПКА, и, в последнюю очередь, ОА.

- Необходимо учитывать, что, выполнив первым этапом дистальный анастомоз ПМЖА, при использовании левой внутренней грудной артерии (ЛВГА) мы сразу даем кровоток по шунту. Если выполняется АКШ, то после выполнения необходимого количества проксимальных анастомозов на Ао, первым восстанавливается кровоток в ПМЖА.

Техника шунтирования передней межжелудочковой артерии (ПМЖА) и ее ветвей

При шунтировании ПМЖА и ее ветвей необходима достаточная экспозиция. При наличии спаечного процесса в полости перикарда добиться адекватной экспозиции сердца невозможно. Поэтому необходимо выделить сердце и особенно левый желудочек из спаек. Важным условием, позволяющим минимизировать нарушения гемодинамики, является отсутствие гиповолемии. До начала выполнения манипуляций действиями анестезиолога ЦВД удерживается в пределах 6-8 мм рт. ст. О возможных значимых нарушениях гемодинамики, которые могут наблюдаться при дальнейших действиях, можно судить по «западанию» выходного отдела правого желудочка. В этом случае необходимо восполнить ОЦК до начала экспозиции сердца.

Для шунтирования ПМЖА и ее ветвей необходимо вывести из-под левого края грудины переднюю поверхность левого желудочка. С этой целью на левую боковую стенку перикарда необходимо наложить тракционные «глубокие швы». Для этого необходимо левой ладонью слегка вывести левый желудочек из-под края грудины. В зависимости от размеров сердца и левого желудочка для этого потребуются различные усилия. Безусловно, выведение сердца отразится на гемодинамике в виде снижения АД. Необходимо выбрать правильную степень тракции сердца, чтобы можно было увидеть межжелудочковую борозду на всем протяжении. Манипуляцию необходимо проводить плавно, и одновременно она не должна занимать много времени. При этом хирург может понять на каком уровне и на какую глубину в полости перикарда необходимо наложить «глубокий шов». Это зависит от места предполагаемого шунтирования ПМЖА:

- чем проксимальнее поражение, тем «глубокий шов» выполняется глубже по отношению к верхним краям раны и ближе по направлению к легочным венам;

- чем дистальнее предполагаемое место шунтирования, тем ближе по направлению к диафрагме и выше по направлению к поверхности раны. Для этого на длинном иглодержателе применяется игла размером 25- 30 мм и нить номером 2-00 или 3-00.

Левой рукой сердце выводится из раны. Ассистент отсосом, одновременно отсасывая кровь из полости перикарда, придавливает левую боковую поверхность перикарда и ограничивает ее движение во время вдоха. Одновременно с этим, ассистент за левую пластину ранорасширителя приподнимает левый край грудины. Это позволяет хирургу увидеть всю боковую поверхность полости перикарда и наложить шов на его стенку. Чаще всего при шунтировании проксимальных отделов ПМЖА и Первой ДА шов накладывается над устьем левых легочных вен. При шунтировании ПМЖА в межжелудочковом сегменте шов обычно располагается ближе к верхушке и ближе к поверхности раны. Движения хирурга должны быть спланированы и согласованы с анестезиологом и ассистентом, должны занимать минимум времени и не вызывать стойких нарушений гемодинамики. Обычно при этих манипуляциях нарушения гемодинамики бывают значительными, но быстро проходящими.

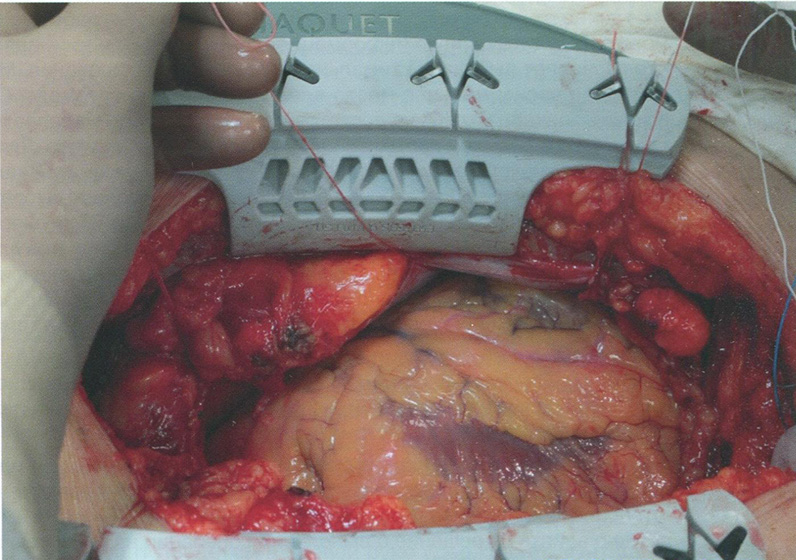

После стабилизации гемодинамики необходимо, подтягивая оба конца нити, произвести тракцию сердца вверх (рис. 1.2). При этом сердце выходит из-под левого края грудины, позволяя хирургу видеть межжелудочковую борозду. Концы нити закрепляются в держателях ранорасширителя. Необходимо оценить возможность выполнения анастомоза. При правильно выбранной силе натяжения «глубокого шва» гемодинамика, без ее коррекции со стороны анестезиолога, достаточно быстро возвращается в исходное состояние. Но для этого необходимо некоторое время и терпение со стороны всей бригады. Если нет тенденции к возвращению АД к исходным значениям или возникает брадикардия, то тракцию необходимо ослабить. Иногда эти действия не проводят к достижению хорошей видимости при приемлемой, не требующей медикаментозной коррекции гемодинамике. Тогда нити отпускаются, а швы накладываются повторно с учетом полученных неудобств. Кроме того, для уменьшения нарушений гемодинамики можно ослабить швы, наложенные на правую половину перикарда и вскрыть правую плевру. Также можно под небольшим углом повернуть стол на хирурга, тем самым сердце само будет «выходить» из-под края грудины. Необходимо стараться так позиционировать сердце, чтобы верхушка сердца не оказалась «свободной» в ране, она должна находиться в полости перикарда. В противном случае ухудшаются условия для выполнения анастомоза за счет увеличения амплитуды сокращений и возникновения перегиба в средней части межжелудочковой борозды. Для максимального удобства выполнения анастомоза необходимо позиционированием и наклоном стола добиться горизонтального положения участка КА, выбранного для шунтирования.

После позиционирования сердца при стабильной гемодинамике проводится окончательная ревизия и намечается место анастомоза. Это проводится визуально и обязательно пальпаторно. Необходимо правильно выбрать место предполагаемого анастомоза. Пальпация позволяет оценить степень плотности стенки КА, что важно для дальнейшего ее вскрытия и выполнения анастомоза.

Рис. 1.2 Этап операции. Позиционирование сердца с помощью «глубокого» шва при шунтировании ПМЖА.

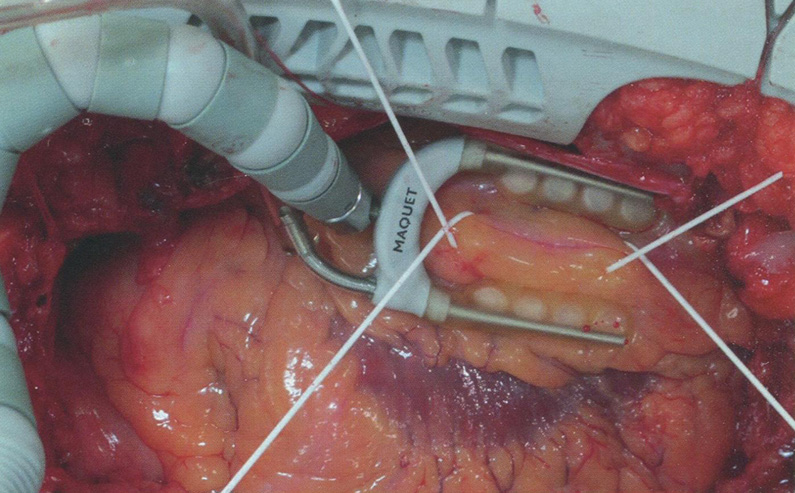

Рис. 1.3 Этап операции. Установка стабилизатора при шунтировании ПМЖА.

В отличие от операций с ИК при вмешательствах на «работающем сердце» можно получить полную информация о плотности стенки и наполнении КА, что позволяет выбрать оптимальное место для шунтирования. Мы выбираем наиболее проксимальное место для выполнения анастомоза. Очень важно вскрыть эпикард над КА на достаточном протяжении: чем более изменена артерия, тем на большем протяжении она должна быть выделена. Для этого двумя пинцетами хирург и ассистент подтягивают эпикард, и хирург скальпелем №11 рассекает эпикард. Достаточное выделение КА позволяет выбрать наименее изменённый участок и не ограничивать место для выполнения анастомоза из-за необходимости наложения проксимально и дистально турникетов для временной окклюзии. Для облегчения выделения участка КА можно предварительно установить стабилизатор. Мы редко используем на этом этапе стабилизатор с целью уменьшения времени любого отрицательного воздействия на гемодинамику.

Для временной окклюзии КА используем силиконовую петлю (ETHILOOR ETHICON). Считаем, что это наиболее удобный способ временной окклюзии КА. С этой целью на расстоянии 2-2,5 см под КА, проксимально и дистально от места предполагаемого анастомоза, проводятся две петли (рис. 1.3.).

Безусловно, петля должна пройти непосредственно под задней стенкой КА. Нередко это не удается и возможно появления кровотечения из полости правого желудочка. Кровотечение может быть значительным, но оно не должно влиять на решение о выполнении операции на «работающем сердце» и явиться причиной конверсии, а также повторного проведения петли и попыток остановки кровотечения прошиванием. Как правило, это кровотечение не является длительным и его интенсивность снижается после подтягивания петли и установки стабилизатора. Если этого не происходит, то, безусловно, кровь в поле выполнения анастомоза может мешать, но при наличии сдувалки (AXIUS BLOWER MISTER, GETINGE GROUP) не является непреодолимым препятствием для выполнения анастомоза. Во всех случаях после выполнения анастомоза и удаления петли кровотечение останавливается самостоятельно, даже до момента нейтрализации гепарина.

Стабилизатор устанавливается на правой половине ранорасширителя и сдвигается максимально по направлению к головному концу стола. Подвижная часть стабилизатора выгибается таким образом, чтобы большей частью повторять направление ПМЖА. «Лапки» стабилизатора располагаются открытой частью вниз, что позволяет не мешать манипулированию иглодержателем (рис.1.3,1.5).

При этом необходимо добиться минимального давления «лапок» на сердечную стенку, используя эффект присасывания стабилизатора. После установки стабилизатора повторно оцениваются степень нарушения гемодинамики и оптимальные условия для выполнения анастомоза.

С этого момента КА с помощью силиконовых петель пережимается, и начинается этап прекондиционирования. Обычно продолжительность прекондиционирования, если не возникают выраженные нарушения гемодинамики и изменения на ЭКГ, определяется временем, в течение которого хирург проводит подготовку дистального конца шунта.

Совместно с анестезиологом оценивается степень нарушения по данным ЭКГ, значениям АД и ЧСС. Неблагоприятным являются подъем сегмента ST изменение QRS, нарушения ритма в виде желудочковых экстрасистол и снижение АД. При нарастании нарушений гемодинамики необходимо восстановить кровоток в КА, добиться исходных до начала прекондиционирования показателей, и затем повторить пережатие КА. Перед началом этапа прекондиционирования важна профилактическая коррекция внутривенным болюсным введением 100 мг (в среднем 1,5 мг/кг) β-адреноблокатора ультракороткого действия Бревиблока (действующее вещество эсмолол, фирма производитель Baxter, Швейцария). При возникновении желудочковой экстрасистолии вводится внутривенно раствор лидокаина. Обычно с момента начала окклюзии КА до готовности к выполнению анастомоза проходит несколько минут. За это время готовится дистальный конец шунта аутовены или внутренней грудной артерии, и выбранный для шунтирования участок КА освобождается от дополнительных тканей до адвентиции. При этом ПМЖА, ее ветви и ОА, в отличие от ПКА, выделяются только по передней и немного по боковым поверхностям, что предотвращает после вскрытия просвета «слипание» стенок артерии.

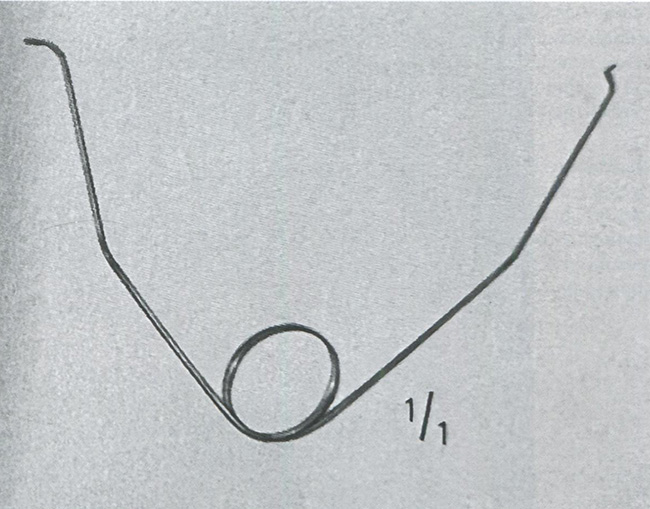

При «глубоком» расположении КА за счет толщины эпикарда, после его рассечения возникает нависание краев, что ограничивает визуализацию КА. В этом случае можно с помощью коагулятора уменьшить толщину краев рассеченного перикарда. Также можно воспользоваться пружинным ранорасширителем, который позволяет деликатно развести края рассеченного эпикарда (рис. 1.4). После этого петли на короткое время ослабляются с восстановлением кровотока в КА, а затем снова подтягиваются.

Техника выполнения анастомоза должна быть стандартна и отработана с ассистентом и операционной сестрой в деталях. Это позволяет при любой ситуации действовать всем членам бригады без «лишней инициативы» и максимально быстро.

Ассистент пинцетом в правой руке удерживает шунт за «носок». В это же время он настраивает поток воздуха через сдувалку BLOWER MISTER, которую держит в левой руке, и может с ее с помощью помочь предотвратить прошивание задней стенки шунта.

Рис. 1.4 Один из видов пружинных ранорасширителей.

Выполняется П-образный шов со стороны пятки шунта с выходом обеих нитей изнутри сосуда. После этого просвет КА вскрывается колющим движением от себя скальпелем №11. Дальше с помощью микроножниц просвет расширяется в обе стороны. Обычно длина разреза составляет 4-5 мм. С целью профилактики возможного повреждения задней стенки КА можно на момент прокалывания передней стенки скальпелем ослабить натяжение дистальной, а если нужно - и проксимальной петли.

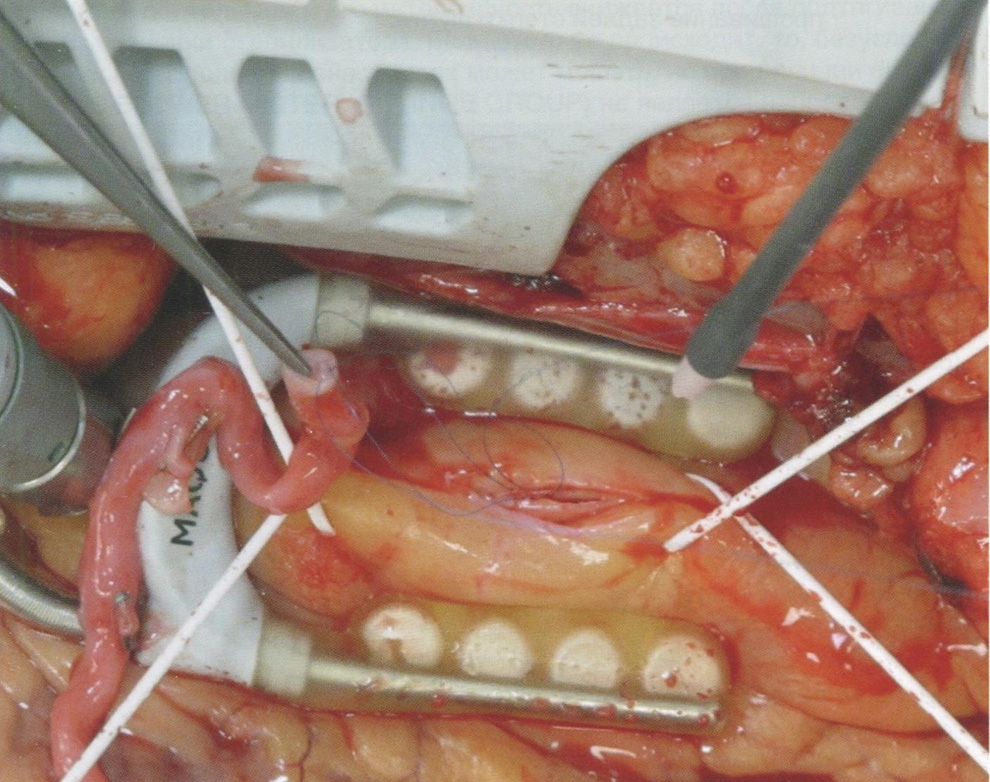

Анастомоз выполняется непрерывным швом «парашютной техникой» с прошиванием на весу двух швов на дальней от себя стороне и три — на ближней стенке КА. Все анастомозы выполняются вколом иглы изнутри КА наружу (рис. 1.5).

При выполнении анастомоза на «работающем сердце» считаем перечисленные моменты принципиальными. В отличие от операции с ИК, где применяются различные варианты вкола иглы в КА, как со стороны интимы, так и адвентиции, П-образный шов и направление иглы из просвета КА наружу позволяет избежать сближения краев рассеченной КА. Важно четко выполнить первые 5 вколов и «посадить» шунт, поскольку после этого сближение краев КА уменьшается. С помощью сдувалки BLOWER MISTER струей воздуха ассистент не только удаляет кровь из операционного поля, но и уменьшает сближение краев КА.

После равномерного подтягивания концов нити и сближения краев шунта и КА, важным моментом является выполнение первого шва анастомоза на стороне хирурга. Обычно после того, как шунт «посажен», место первого вкола плохо видно. Поэтому ассистент должен пинцетом, находящимся в левой руке, оттянуть шунт на себя и показать место вкола, правой рукой он должен удерживать конец нити.

Рис. 1.5 Этап операции. Выполнение анастомоза.

После выполнения первого вкола правой рукой ассистент продолжает удерживать и подтягивать нить, а с помощью BLOWER MISTER в левой руке струей воздуха сдувать кровь и показывать просвет КА. «Ближняя» к себе часть анастомоза должна быть прошита на 2/3. Обычно для этого требуется после «посадки» шунта выполнить 2-3 стежка непрерывного шва. Затем непрерывным швом прошивается «дальняя» от себя часть анастомоза. При прошивании до «носка» анастомоза ассистент удерживает нить правой рукой, а сдувалкой в левой руке помогает хирургу хорошо видеть края КА. При переходе непрерывного шва с «носка» на сторону хирурга ассистент берет нить правой рукой, а сдувалку — левой. При прохождении «носка» шов не подтягивается, позволяя увидеть место следующего вкола. Далее оба стежка подтягиваются, и шов заканчивается на стороне хирурга.

Мы останавливаемся подробно на последовательности действия хирурга и ассистента специально. Взаимодействие хирурга и ассистента — важное условие качественного выполнения анастомоза. Взаимодействие должно быть доведено до автоматизма, поскольку это позволяет в экстренных ситуациях не увеличивать время окклюзии КА.

Шунтирование ДА или МА требует более травматичного позиционирования, чем при шунтировании ПМЖА. Это обусловлено необходимостью в большей степени вывести сердце из полости перикарда. Для позиционирования можно концы «глубокого» шва, который был наложен для шунтирования ПМЖА, развести под большим углом, смещая концы лигатур по ранорасширителю в сторону головы пациента. Если это не приводит к удовлетворительной для работы экспозиции и (или) значительно ухудшает гемодинамику, то необходимо повторно наложить «глубокий» шов. Чаще всего это требуется, когда первоначально выполнялось шунтирование дистальных отделов ПМЖА. Как правило, при позиционировании сердца для выполнения шунтирования ДА и МА, «глубокий» шов должен располагаться глубже от поверхности раны и ближе к левым легочным венам. При этом чаще, чем при позиционировании для ПМЖА, возникают нарушения гемодинамики. Это происходит из-за деформации фиброзного кольца митрального клапана с возникновением его дисфункции за счет увеличения угла между фиксированным легочными венами левого предсердия и подвижным левым желудочком.

При позиционировании необходима скоординированная работа с анестезиологом, который должен оценивать и предупреждать о возникновении недопустимых нарушений гемодинамики. Для уменьшения нарушений гемодинамики можно вскрыть правую плевральную полость и (или) снять временно нижнюю правую держалку с перикарда. Не исключено, что «глубокий» шов придется прошивать в другом месте, чтобы добиться приемлемого позиционирования и стабильной гемодинамики.

Вы читали отрывок из книги "Коронарное шунтирование на "работающем сердце"" - В. А. Подкаменный

Книга "Коронарное шунтирование на "работающем сердце""

Авторы: В. А. Подкаменный

Mонография посвящена одному из актуальных разделов коронарной хирургии — операциям коронарного шунтирования на «работающем сердце» доступом из стернотомии. Представлены показания и противопоказания к выполнению операции у разных категорий больных ишемической болезнью сердца, техника выполнения коронарного шунтирования из стернотомии на «работающем сердце» (OPCAB), непосредственные и отдаленные результаты лечения.

Книга будет интересна кардиологам, сердечно-сосудистым хирургам, аспирантам и студентам медицинских вузов.

Содержание книги "Коронарное шунтирование на "работающем сердце"" - В. А. Подкаменный

Глава 1. Техника выполнения операции коронарного шунтирования на «работающем сердце» доступом из продольной срединной стернотомии

1.1. Общие положения

1.2. Техника шунтирования передней межжелудочковой артерии и ее ветвей

1.3. Техника шунтирования правой коронарной артерии

1.4. Техника шунтирования огибающей артерии

1.5. Техника выполнения проксимальных анастомозов на аорте

1.6. Коронарная эндартеректомия на «работающем сердце»

Глава 2. Профилактика неврологических осложнений при выполнении операции коронарного шунтирования на «работающем сердце»

Глава 3. Техника выполнения проксимальных анастомозов «без прикосновения к аорте» (no-touch или anaortic technique)

3.1. Использование системы Heartstring II–III.

Техника и результаты

3.2. Техника использования одной системы Heartstring для выполнения аортокоронарного шунтирования двух коронарных артерий

Глава 4. Полная коронарная реваскуляризация при выполнении операции на «работающем сердце»

Глава 5. «Гибридный» метод лечения

Глава 6. Непосредственные результаты операций коронарного шунтирования

на «работающем сердце» доступом из стернотомии

Глава 7. Отдаленные результаты операций коронарного шунтирования на «работающем сердце» доступом из стернотомии

Глава 8. Операции коронарного шунтирования на «работающем сердце» у больных с сахарным диабетом 2 типа

Глава 9. Операции коронарного шунтирования на «работающем сердце» у больных разных возрастных групп

9.1. Результаты операций коронарного шунтирования на «работающем сердце» у больных 70 лет и старше

9.2. Возможности выполнения операций коронарного шунтирования на «работающем сердце» у детей и подростков

Глава 10. Результаты операций коронарного шунтирования на «работающем сердце» у больных ИБС с терминальной стадией хронической болезни почек, получающих лечение программным гемодиализом

0 комментариев