Острый респираторный дистресс-синдром. Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Острый респираторный дистресс-синдром. Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи" (отрывок из книги "Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи в стоматологической практике: практическое руководство - Сохов С. Т., Бобринская И. Г., Афанасьев В. В.)

Острый респираторный дистресс-синдром

Острый респираторный дистресс-синдром в основе имеет некардиогенный отек легких. Отек легких развивается в связи с повышением проницаемости сосудистого эндотелия, альвеолярного эпителия под воздействием экзогенных и эндогенных факторов. К ним относятся прямые повреждающие факторы: аспирация, ингаляция токсических веществ, жировая эмболия и др. К непрямым повреждающим факторам, вызывающим острый респираторный дистресс-синдром, относятся шок, сепсис, панкреатит, массивная кровопотеря, массивные гемо- и плазмотрансфузии.

Патогенез острого респираторного дистресс-синдрома

Отек легких развивается в результате повреждения сосудистого эндотелия в легких и альвеолярного эпителия, в результате чего повышается проницаемость этих структур. Перемещение воды из сосудистого русла во внесосудистое пространство происходит по закону Старлинга и зависит от взаимодействия гидростатического и онкотического давления внутри сосудов и в интерстициальной жидкости. В норме это перемещение жидкости уравнивается лимфотоком, который возвращает интерстициальную жидкость в сосудистое русло. Развивается фиброз легких, и происходит дальнейшее ухудшение легочного газообмена.

При прямых повреждающих факторах патологические изменения в легких касаются бронхиального и альвеолярного эпителия с развитием ателектазов. При непрямом повреждающем факторе патологические изменения касаются в большей степени сосудистого эндотелия, в результате чего возникают метаболические изменения с повышением проницаемости сосудистого эндотелия.

Клиническая картина

На первой стадии острого респираторного дистресс-синдрома клинические проявления опережают рентгенологические признаки. Возникают одышка, диспноэ, сухой кашель, тахикардия. При сохранении самостоятельного дыхания развиваются гипокапния и респираторный алкалоз. В последующем, на фоне увеличения интенсивности дыхания и усталости дыхательной мускулатуры, снижается минутная вентиляция легких, и гипокапния сменяется гиперкапнией и респираторным ацидозом. Дальнейшее прогрессирование острого респираторного дистресс-синдрома сопровождается прогрессированием ДН, что в конце концов требует вспомогательной вентиляции легких или ИВ Л. Изменяется биомеханика легких: снижается податливость легких до 15-20 мл/см вод.ст.

Диагностические критерии острого респираторного дистресс-синдрома, в соответствии с исследованиями.

1. Острое начало.

2. Гипоксемия: индекс оксигенации менее 200 мм рт.ст.

3. Инфильтраты в обоих легких на прямых рентгенограммах.

4. Давление заклинивания легочных капилляров (диагностический признак острой левожелудочковой недостаточности) более 15 мм рт.ст. и фракция выброса из левого желудочка более 40%.

Диагностические критерии, разработанные в НИИ общей реанимации в 2007 г.

1. Отек легких и увеличение внесосудистой воды в легких (ИВСВЛ) более 7 мл/кг.

2. Отсутствие признаков недостаточности левого желудочка.

Лечебные тенденции при остром респираторном дистресс-синдроме

Лечение основного заболевания или травмы.

Респираторные методы лечения

• Неинвазивная респираторная поддержка.

• Безопасная ИВЛ.

• Прием «открытие легких».

• ИВЛ в положении лежа на животе (пронпозиции).

Нереспираторные методы лечения

• Коррекция внутрибрюшной гипертензии.

• Раннее энтеральное питание.

• Экстракорпоральные методы детоксикации.

• Экстракорпоральная оксигенация.

• Экстракорпоральное удаление углекислого газа.

Фармакологические методы лечения

• Препараты сурфактантов.

• Глюкокортикоиды.

• Перфторан.

• N-ацетилцистеин.

Неотложная помощь е амбулаторных условиях

Поскольку острый респираторный дистресс-синдром в амбулаторных условиях не развивается, то для профилактики ДН следует тщательно собирать анамнез и контролировать сатурацию у пациентов с наличием легочных заболеваний. При длительном снижение сатурации крови (SpO2), в течение 5-7 мин, следует вызвать врача-реаниматолога или бригаду скорой медицинской помощи.

Диагностические критерии острой дыхательной недостаточности

При вентиляционной ДН клиническими признаками являются: уменьшение частоты дыхания (при нарушении центральной регуляции дыхания), тахипноэ, снижение податливости легких (жалобы пациента на невозможность глубоко вздохнуть), ослабленное дыхание над всей поверхностью легких, акроцианоз при развитии гипоксии. Лабораторные исследования касаются газового состава артериальной крови, кислотно-щелочного состояния. При этом виде ДН наблюдаются гипоксемия — РаО2 ниже 60 мм рт.ст., гиперкапния — РаСО2 выше 42 мм рт.ст. Нарушения кислотно-щелочного состояния проявляются развитием дыхательного ацидоза — pH снижается менее 7,4, РаСО2 — выше 40 мм рт.ст., НСО3 — выше 24 мЭкв/л. При появлении признаков гипоксии присоединяется метаболический ацидоз: увеличение отрицательного значения (нарастание дефицита оснований) BE более (-) 2 ммоль/л; стандартный бикарбонат (SB) — менее 25 ммоль/л; актуальный (истинный) бикарбонат АВ — менее 20 ммоль/л, РаО2 — 80 мм рт.ст.

При нарушении диффузионной способности легких клинические признаки проявляются физикальными симптомами отека легких - влажными хрипами при аускультации, тахипноэ. При ОРДСВ вначале клиническая картина бедная, появляются тахипноэ, кашель с небольшим количеством слизистой мокроты. В дальнейшем появляются участки ослабленного дыхания, цианоз. В этой стадии уже проявляются рентгенологические признаки ОРДСВ в виде «снежной бури». Изменения газового состава артериальной крови характеризуются гипоксемией, гипокапнией в результате компенсаторной гипервентиляции. Увеличивается вентиляционно-перфузионное соотношение более 0,8.

Нарушения легочного кровообращения. При диагностике этого вида ДН прежде всего диагностируются системные нарушения кровообращения. Гиповолемия — снижение АД, центрального венозного давления как результат снижения ОЦК, тахикардия, спазм периферических сосудов (компенсаторные реакции), холодный кожный покров, цианоз. Острая левожелудочковая недостаточность клинически проявляется практически теми же симптомами, что и гиповолемия, поскольку и в том, и в другом случае основным патогенетическим фактором является снижение сердечного выброса.

Симптомами острой ДН при уменьшении системного кровотока и легочной гипотензии являются тахипноэ, гипоксемия, гипокапния, метаболический ацидоз.

Диагностика легочной гипертензии складывается из симптомов левожелудочковой недостаточности: уменьшение сердечного выброса, признаки легочной гипертензии при эхокардиографическом исследовании и при прямом измерении давления во время зондирования легочной артерии.

Симптомы ДН при легочной гипертензии: гипоксемия как результат прямого шунтирования крови в сосудах малого круга кровообращения, гипокапния как результат гипервентиляции, гипоксия и метаболический ацидоз.

В стоматологической практике экстренные ситуации, обусловленные острой ДН, могут быть достаточно частой ситуацией. Причины развития критических состояний, обусловленных ДН, могут касаться аспирации инородных тел, нарушения проходимости верхних дыхательных путей, обострения хронических легочных заболеваний под влиянием эмоционального напряжения, аллергических реакций. Аспирация инородных тел может касаться осколков зубов и мелкого стоматологического инструментария, стоматологического материала.

Американский врач, торакальный хирург Г. Геймлих, в 1970-х гг. стал всемирно известен благодаря открытию метода лечения, получившего название «маневр Геймлиха», от удушья из-за обструкции дыхательных путей. В 1974 г. он впервые публикует свое исследование по этому вопросу, демонстрируя, как правильно практиковать маневр. С тех пор считается, что сотни тысяч людей были спасены благодаря этой методике.

Маневр Геймлиха во многом обязан своей популярностью тому факту, что его может практиковать каждый. Неслучайно это стало стандартной процедурой оказания первой помощи во всех уголках мира. Использование этого маневра, который должен выполняться только людьми в сознании, требует выполнения пяти ударов в спину и пяти ударов в живот, чередуя их. Руки, по сути, должны оказывать достаточно сильное давление под диафрагму, чтобы легкие сжимались, а любой объект (например, кусок мяса), находящийся в трахее, давил, чтобы его вытолкнули. Жертва удушья не может самостоятельно кашлять, чтобы изгнать инородное тело, именно потому, что ее дыхательные пути заблокированы, поэтому требуется маневр Геймлиха, который является не чем иным, как искусственным кашлем.

В мае 2016 г., в почтенном возрасте 96 лет, он вернулся в заголовки газет всего мира за то, что спас человека, по его словам, впервые в своей жизни — использовав свой маневр Геймлиха в доме отдыха, в котором он находился, спас от смерти 87-летнюю женщину, которой пища блокировала дыхательные пути.

Маневр Геймлиха предназначен только для предотвращения удушья и удаления инородного тела, но не для восстановления дыхания — вот почему могут потребоваться СЛР или искусственное дыхание для предотвращения возможной остановки сердца. В любом случае, независимо от того, дышит человек или не дышит, после маневра необходимо пройти медицинское обследование, которое полезно для проверки на наличие вторичной травмы.

Прием Геймлиха — экстренный метод, который применяется для удаления попавших в дыхательные пути инородных объектов. Данный прием используют в тех случаях, когда в результате попадания в дыхательный проход таких объектов человек перестает дышать.

Профилактикой этих осложнений является защита гортаноглотки специальными пластинами, а при отсутствии последних могут быть использованы марлевые салфетки, укладываемые на корень языка. Салфетки должны иметь шнурок, который привязан к салфетке и может быть использован для быстрого извлечения салфетки из полости рта у пациентов с высоким рвотным рефлексом. Для ранней диагностики возможной аспирации необходим постоянный контроль за характером дыхания пациента. Медицинская сестра или помощник врача должны, так же как и врач-стоматолог, хорошо ориентироваться в вопросах диагностики аспирационных осложнений.

Принципы коррекции острой дыхательной недостаточности

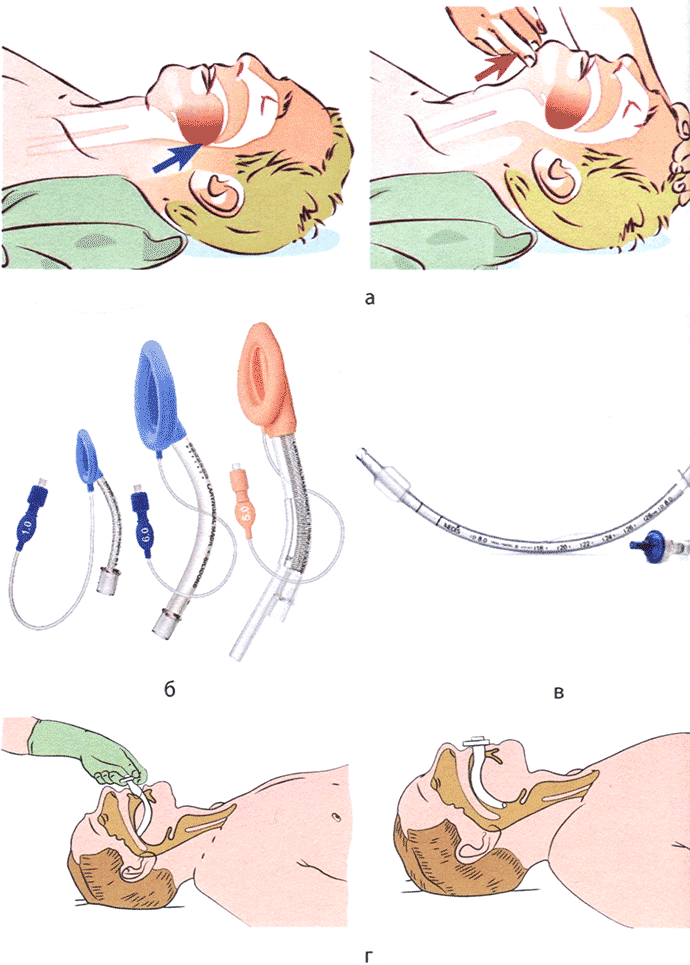

Лечение ДН складывается из патогенетического лечения и коррекции нарушений газового состава крови и кислотно-щелочного состояния. Начиная терапию ДН, следует оценить и при необходимости восстановить проходимость дыхательных путей (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Способы восстановления проходимости дыхательных путей: а — выдвижение нижней челюсти вперед и вверх; б — ларингеальная маска; в — интубационная трубка; г — введение воздуховода

Кроме того, могут быть использованы отсосы, а в более тяжелых случаях — фибробронхоскопия с отмыванием бронхов. Эти мероприятия сочетаются с использованием лекарственной терапии, небулайзеров и других ингаляторов.

Неотложная помощь в амбулаторных условиях

При обструкции легкой степени человек может ответить на вопрос: «Вы поперхнулись?», говорит, кашляет, дышит. В таком случае необходимо поддерживать продуктивный кашель и наблюдать за пострадавшим.

При обструкции тяжелой степени человек не может ответить на вопрос, не может говорить, может кивнуть, не может дышать или дышит хрипло, производит беззвучные попытки откашляться, теряет сознание.

При обструкции тяжелой степени с сохраненным сознанием необходимо выполнить пять ударов по спине (рис. 2.12).

Рис. 2.12. Удары по спине при аспирации инородного тела

При неэффективности этого приема используется Геймлиха — пять толчков в области живота (рис. 2.13):

- встать позади пострадавшего и обхватить его на уровне верх ней части живота обеими руками;

- наклонить его туловище вперед;

- сжать руку в кулак и поместить его между пупком и мечевидным отростком грудины;

- обхватить кулак кистью второй руки и сделать резкий толчок по направлению внутрь и вверх;

- повторять манипуляцию до 5 раз;

- если обструкцию устранить не удалось, повторять попеременно по 5 раз удары по спине и толчки в живот.

Рис. 2.13. Прием Геймлиха

Нарушение проходимости верхних дыхательных путей может быть связано с дислокацией корня языка при слабости жевательных мышц. Это особенно следует иметь в виду у пациент старшего возраста. Не следует допускать длительного положен пациента с открытым ртом, особенно в полугоризонтальном положении, которое более удобно для работы врача-стоматолога.

Фактором риска нарушения проходимости дыхательных путей является миастения у беременных. Врач-стоматолог должен насторожиться при наличии жалоб беременной на повышенную мышечную утомляемость: слабость в мышцах (рук, ног, шеи, иногда туловища), двоение в глазах (диплопия), связана с повышенной утомляемостью наружных мышц глаз, птоз века, затруднения при глотании, дизартрию, нарушение дыхания.

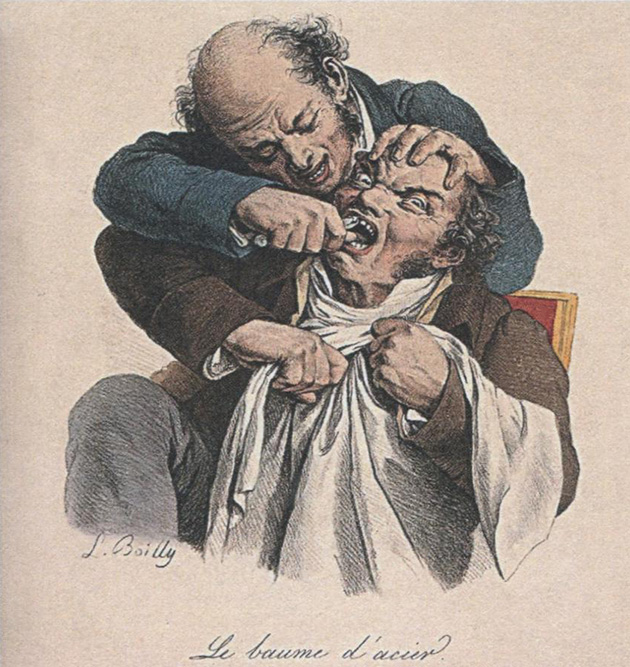

При хронической болезни легких пусковым механизмом в развитии острой ДН является эмоциональное напряжение. И хотя стоматологические технологии все время совершенствуются, эмоциональная окраска посещения врача-стоматолога остается в определенной мере отрицательной, почти как в Средние века (рис 2.14). И это обязательно следует учитывать врачу-стоматологу и давать индивидуальную оценку состояния каждого пациента.

Рис. 2.14. «В гостях» у дантиста Средневековья. «Лекарь, извлекающий зубу пациента». Художник Луис-Леопольд Бойли (1761-1845). Конец XVIII —начало XIX в.

Вентиляционная ДН, обусловленная нарушением центральной и периферической регуляции дыхания, предусматривает лечение основных соматических заболеваний. А нарушения газового состава крови корригируются заместительной терапией — вспомогательной вентиляцией легких или ИВЛ. ИВЛ снижает энергетические затраты на дыхание. Эффективным методом коррекции гипоксемии является высокочастотная ИВЛ. ВЧ ИВЛ проводится с частотой 200-600 вдуваний в минуту — струйная ВЧ ИВЛ и 1000-2000 раз в минуту - осцилляторная ВЧ ИВЛ. Эта методика вспомогательной вентиляции легких и ИВЛ, кроме основного ее воздействия на вентиляцию, еще и способствует уменьшению адгезии слизи в самых мелких бронхах, что улучшает санацию бронхиального дерева и коррекцию гипоксемии.

Однако следует понимать, что заместительная терапия, особенно ИВЛ, способствует постепенной утрате собственной функции. Кроме того, ИВЛ полностью нефизиологична и поэтому в корне изменяет механику дыхания. Вдувание воздуха в легкие способствует перемещению мокроты в дистальные отделы бронхов, ухудшая тем самым проходимость дыхательных путей и коррекцию гипоксемии. Недостаточный контроль параметров ИВЛ может привести к травме легочной ткани, пневмотораксу.

К другим методам коррекции газообмена следует отнести положение пациента лежа на животе, с опущенным головным концом (pron-position) — это положение тела, в котором человек лежит горизонтально, грудь вниз и спина вверх. Гипербарическая оксигенация обеспечивает увеличение растворенного в плазме кислорода. В норме клетки не могут потребить растворенный кислород из-за низкой его концентрации и используют более энергозатратный механизм отсоединения кислорода от молекулы гемоглобина. При ГБО-терапии концентрация растворенного кислорода увеличивается до уровня, при котором клетки могут его потребить.

Метод ГБО-терапии используется при нарушении диффузионной способности легких. Наиболее часто используемым методом коррекции гипоксемии при нарушении диффузионной способности легких является кислородотерапия. Увеличение количества кислорода во вдыхаемой смеси увеличивает градиент напряжения кислорода между альвеолярным газом и кровью в легочных капиллярах. Этот градиент — движущая сила перемещения кислорода из альвеолярного газа в кровь. Чем градиент выше, тем интенсивнее происходит диффузия кислорода в кровь.

При ряде заболеваний нарушается производство сурфактанта и возникают нарушения альвеолярной вентиляции по этой причине. Наиболее ярким представителем этих заболеваний является острый респираторный дистресс-синдром (как у новорожденных, так и у взрослых). Ряд исследований показывает достаточную эффективность использования экзогенного введения сурфактанта наряду с другими видами дыхательной поддержки.

Коррекция ДН при нарушениях легочного кровообращения предусматривает прежде всего устранение причины этих нарушений - гиповолемии, легочной гипертензии, тромбоэмболии. Однако следует знать, что интенсивная терапия гиповолемии сама по себе может создать риск развития ДН. Это связано с неконтролируемой инфузионной нагрузкой и отеком легких.

Книга "Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи в стоматологической практике: практическое руководство"

Авторы: Сохов С. Т., Бобринская И. Г., Афанасьев В. В.

Настоящее издание подготовлено коллективом ведущих отечественных специалистов, осуществляющих преподавание хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в МГМСУ им. А. И. Евдокимова, и содержит основные разделы программы подготовки студентов стоматологических факультетов по профилю «Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи в стоматологической практике». Оно включает вопросы методического обеспечения приобретения навыков оказания неотложной и экстренной медицинской помощи на приеме врача-стоматолога и челюстно-лицевого хирурга, необходимых практикующим специалистам в их повседневной деятельности, а также студентам медицинских вузов для овладения профессией. Материал руководства изложен с учетом последних достижений медицинской науки и практики.

Предназначено врачам-стоматологам всех специальностей, ординаторам, студентам стоматологических факультетов.

Содержание книги Предисловие к книге "Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи в стоматологической практике: практическое руководство" - Сохов С. Т., Бобринская И. Г., Афанасьев В. В.

Глава 1. Факторы, предрасполагающие к оказанию неотложной и экстренной медицинской помощи в стоматологии

1.1. Факторы, предрасполагающие к оказанию неотложной и экстренной медицинской помощи в стоматологии

1.2. Ошибки при приеме лекарственных средств

1.3. Применение трахеостомии при обструкции дыхательных путей, асфиксии, нарушении вентиляции легких

1.4. Правовая основа оказания экстренной медицинской помощи

1.5. Правовая основа оказания неотложной медицинской помощи

1.6. Обследование пациента перед стоматологическим вмешательством

1.7. Оснащение стоматологического кабинета

1.8. Безопасность стоматологической помощи

Глава 2. Экстремальные ситуации во врачебной, в том числе стоматологической, практике

2.1. Виды гипоксии

2.2. Дыхательная система

2.2.1. Анатомия легких

2.2.2. Физиология дыхания. Газообменная функция легких

2.2.3. Острая дыхательная недостаточность

2.2.4. Вентиляционная дыхательная недостаточность

2.2.5. Нарушения диффузионной способности легких

2.2.6. Нарушения легочного кровотока

2.2.7. Патофизиология тромбоэмболии легочной артерии

2.2.8. Клиническая картина тромбоэмболии легочной артерии

2.2.8.1. Принципы коррекции тромбоэмболии легочной артерии

2.2.9. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.3. Острый респираторный дистресс-синдром

2.3.1. Патогенез острого респираторного дистресс-синдрома

2.3.2. Клиническая картина

2.3.3. Лечебные тенденции при остром респираторном дистресс-синдроме

2.3.3.1. Респираторные методы лечения

2.3.3.2. Нереспираторные методы лечения.

2.3.3.3. Фармакологические методы лечения

2.3.4. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.4. Диагностические критерии острой дыхательной недостаточности

2.4.1. Принципы коррекции острой дыхательной недостаточности

2.4.2. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.5. Сердечно-сосудистая система

2.5.1. Основные функции сердечно-сосудистой системы

2.5.2. Анатомия сердца

2.5.3. Сосуды сердца

2.5.4. Иннервация сердца

2.5.5. Электрофизиология кардиомиоцитов

2.6. Острая сердечно-сосудистая недостаточность

2.6.1. Острая сердечная недостаточность

2.6.1.1. Острая левожелудочковая недостаточность

2.6.2. Угрожающие жизни состояния при ишемической болезни сердца

2.6.2.1. Нестабильная стенокардия

2.7. Острый инфаркт миокарда

2.8. Интенсивная терапия при остром коронарном синдроме

2.8.1. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.8.1.1. Другие средства с механизмом действия нитроглицерина

2.9. Нарушения ритма сердца

2.9.1. Брадиаритмии

2.9.2. Принципы лечения брадиаритмий

2.9.2.1. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.9.3. Экстрасистолии

2.9.4. Принципы интенсивной терапии экстрасистолии

2.9.5. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.9.6. Тахиаритмии

2.10. Мерцательная аритмия (фибрилляция) предсердий

2.11. Алгоритм экстренной терапии при аритмиях

2.12. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.13. Острая сердечно-сосудистая недостаточность

2.13.1. Острая сердечная недостаточность

2.14. Функциональные классы сердечной недостаточности (по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов)

2.15. Принципы интенсивной терапии

2.16. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.17. Острая сосудистая недостаточность

2.17.1. Коллапс

2.17.2. Принципы интенсивной терапии Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.18. Обморок, или синкопе

2.19. Принципы интенсивной терапии

2.19.1. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.20. Артериальная гипертензия

2.20.1. Факторы, предрасполагающие к возникновению артериальной гипертензии

2.20.2. Неотложные состояния при гипертонической болезни

2.21. Гипертонический криз

2.22. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.23. Шок

2.23.1. Общие патофизиологические аспекты шока

2.23.2. Гиповолемический шок

2.23.3. Клиническая картина гиповолемического шока

2.23.4. Принципы лечения гиповолемического шока

2.23.5. Восстановление транспорта кислорода

2.23.6. Коррекция гемостаза

2.23.7. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.24. Кардиогенный шок

2.24.1. Патогенез кардиогенного шока

2.24.2. Клиническая картина кардиогенного шока

2.24.3. Принципы лечения кардиогенного шока

2.24.4. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.25. Перераспределительный, вазогенный (дистрибутивный) шок

2.25.1. Патогенез дистрибутивного шока

2.25.2. Клиническая картина дистрибутивного шока

2.25.3. Принципы лечения дистрибутивного шока

2.25.3.1. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.26. Кома

2.26.1. Диабетические комы

2.26.2. Гипогликемическая кома

2.26.3. Клиническая картина гипогликемической комы

2.26.4. Лечение гипогликемической комы

2.26.4.1. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

2.26.5. Гипергликемическая кома

2.26.6. Гипергликемическая некетоацидотическая гиперосмолярная кома

2.26.7. Клиническая картина гипергликемической некетоацидотической гиперосмолярной комы

2.26.8. Лечение гипергликемической некетоацидотической гиперосмолярной комы

2.26.9. Кетоацидотическая диабетическая кома

2.26.10. Клиническая картина и лечение кетоацидотической диабетической комы

2.27. Эпилептический статус

2.27.1. Клиническая картина эпилептического статуса

2.27.2. Лечение эпилептического статуса

2.27.3. Неотложная помощь при эпилептическом статусе в амбулаторных условиях

2.28. Злокачественная гипертермия

2.28.1. Клиническая картина злокачественной гипертермии

2.28.2. Лечение больных злокачественной гипертермией

2.28.3. Протокол ведения пациента с острым эпизодом злокачественной гипертермии а

2.28.4. Неотложная помощь в амбулаторных условиях

Глава 3. Сердечно-легочная реанимация

3.1. Сердечно-легочная реанимация

3.2. Клиническая смерть

3.3. Внезапная остановка сердца (кровообращения)

3.4. Алгоритм базовых реанимационных мероприятий

3.5. Базовые реанимационные мероприятия

3.5.1. Искусственная вентиляция методом «рот в рот»

3.5.2. Наружный массаж сердца

3.5.3. Электрическая дефибрилляция

Приложения

Приложение 1

Приложение 2

0 комментариев