Гепарининдуцированная тромбоцитопения. Патогенез и клинические проявления иммунной формы. Лекции для врачей

Лекция для врачей "Гепарининдуцированной тромбоцитопении. Патогенез и клинические проявления иммунной формы" (отрывок из книги "Гепарининдуцированная тромбоцитопения" - Л. А. Бокерия, И. Н. Чичерин)

Патогенез и клинические проявления иммунной формы гепарининдуцированной тромбоцитопении (ГИТ)

Первые проявления синдрома иммунной ГИТ обычно отмечаются между 4 и 14 днями после начала лечения гепарином. Такие сроки появления симптомов являются очень типичными и служат важным диагностическим критерием. Но проявления ГИТ могут быть замечены в течение первых часов после применения препарата у больных, которым гепарин назначался в прошлом.

Описано также позднее начало ГИТ, которое проявляется через неделю и более после отмены гепарина. Повторное назначение гепарина в этих случаях резко ухудшает течение синдрома ГИТ. У таких пациентов, как правило, выявляются высокие титры антител с аутоиммунными свойствами, дающими активацию тромбоцитов без присутствия гепарина. Если тромбоцитопения развивается позже трех недель от начала лечения гепарином, ГИТ маловероятна и следует искать другие причины.

Вероятность развития ГИТ почти в 5 раз выше у пациентов, которым когда-либо назначались курсы НФГ или НМГ. При этом риск мало зависел от получаемых доз НФГ или НМГ. Таким образом, группу риска представляют больные, которым проводилась профилактика или лечение гепарином тромбозов, тромбоэмболии легочной артерии, инсульта, острого коронарного синдрома или мерцательной аритмии. По некоторым данным, более 50% госпитализированных пациентов могут подвергаться массивной экспозиции гепарином.

ГИТ чаще диагностируется у женщин, чем у мужчин (2:1), но эта патология практически не встречается у беременных.

В исследовании Т. Е. Warkentin и соавт. почти в трети из 243 случаев ГИТ имело место быстрое начало тромбоцитопении (в среднем 10,5 ч). Все эти пациенты получали один (или более) курс терапии гепарином в предшествующие 100 дней. Особенно велик риск раннего начала ГИТ, когда повторный курс гепарина назначается между 5 и 19 днем после его отмены. Риск раннего начала ГИТ сохраняется до 120 дней.

Развитие ГИТ не зависит от дозы гепарина или способа его введения. Описано начало ГИТ в ответ на минимальные дозы гепарина для промывания инфузионных линий и даже на используемые внутрисосудистые катетеры, имеющие гепариновое покрытие. С другой стороны, иногда к резкому падению количества тромбоцитов приводит увеличение дозы гепарина с профилактической до лечебной.

Частота ГИТ меняется в зависимости от промышленного источника гепарина. Вероятность формирования специфических ГИТ-антител выше при использовании гепарина, получаемого из коровьих легких (от 1,9 до 30,8%), по сравнению с использованием препарата, получаемого из свиного кишечника (от 1,3 до 8%).

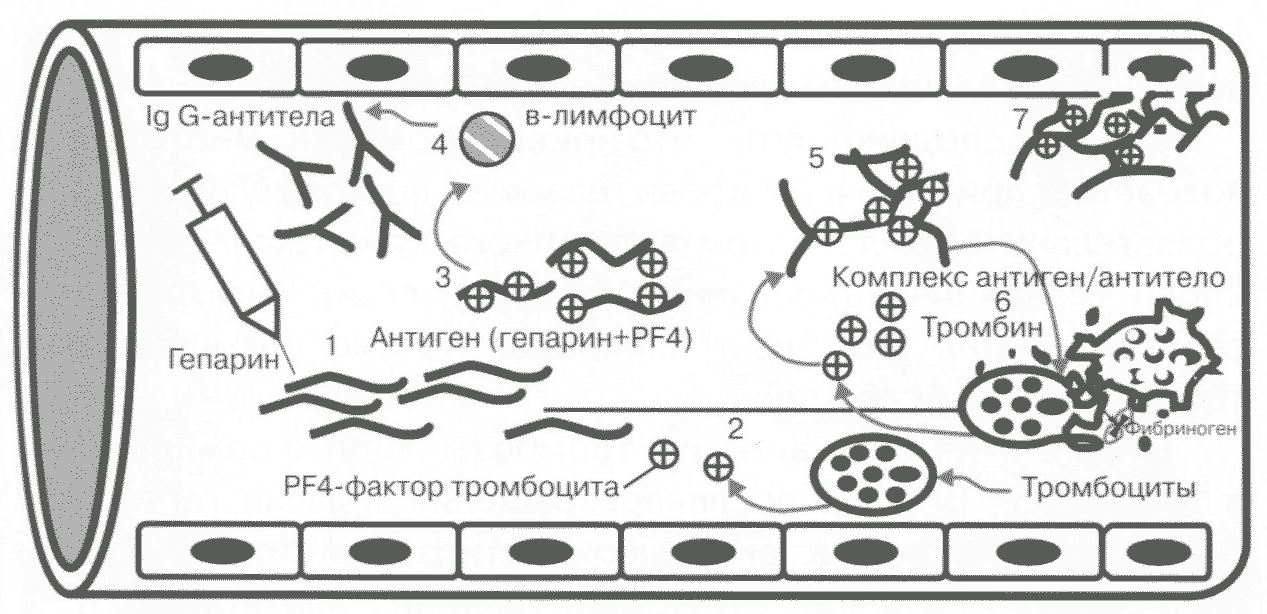

Как показано в исследованиях, проявления синдрома ГИТ обусловлены начинающимся взаимодействием антител с гепаринтромбоцитарными антигенами (рис. 1).

Показано, что фактором, активирующим агрегацию тромбоцитов в сыворотке у больных с ГИТ, является иммуноглобулин G (IgG). Имеющиеся сегодня научные данные предполагают механизм, при котором гепарин первоначально связывается с белковым тромбоцитарным фактором 4 (PF4), в норме содержащимся в альфа-гранулах тромбоцитов. При соединении гепарина с PF4 формируется гаптен с сильными антигенными свойствами, который индуцирует продукцию специфических IgG-антител. При повторной экспозиции гепарином эти специфические IgG-антитела реагируют с гепарин/РГ4-комплексами. Образовавшиеся иммунные комплексы «антиген/антитело» взаимодействуют с терминальными оксиуглеродными рецепторами (FcyRII-рецепторами) циркулирующих тромбоцитов. Это взаимодействие запускает каскад сигналтрансдукции, ведущий к мощной активации тромбоцитарной клетки и активации тромбина. Поскольку тромбин относится к сильнейшим активаторам тромбоцитов, формируется самоусиливающийся протромботический цикл. Следствием будет дегрануляция тромбоцитов с выделением тромбоксанов, активной агрегацией тромбоцитов, массивной генерацией тромбина.

Рис. 1. Схема развития гепарининдуцированной тромбоцитопении.

При введении в кровоток (1) гепарин взаимодействует с компонентами гранул тромбоцитов (2), в результате чего и формируется антиген (3). Антиген представляет собой комплекс отрицательно заряженного гепаринового полисахарида и положительно заряженного белкового тетрамера тромбоцитарного фактора 4 (PF4). При активации тромбоцита PF4 высвобождается в плазму, где и образует антигенный комплекс с гепарином. Часть антигенных гепарин/РР4-комплексов остается на поверхности тромбоцитов, часть свободно циркулирует в плазме. Гепарин, вступивший в соединение с PF4, теряет свою антикоагулянтную активность. Появление в крови специфических lgG-антител (4) сопровождается их взаимодействием с антигенными гепарин/РГ4-комплексами (5). Далее следует реакция комплекса антиген/антитело с Fc-рецепторами тромбоцитов, которая сопровождается мощной активацией и дегрануляцией тромбоцитов, ведущей к массивной генерации тромбина (6). Кроме того, отмечается повреждающее действие комплексов анти- ген/антитело на эндотелий сосудов, реализуемое также через рецепторное взаимодействие (7).

Очевидна угроза возникновения новых тромботических событий. Больные, у которых происходит продукция гепарининдуцированных антител, имеют высокий риск развития венозных или артериальных тромботических осложнений. Тромбоз типично характеризуется наличием «белых» тромбов, богатых тромбоцитами.

Активация тромбоцитов, вызванная антителами ГИТ, заканчивается агглютинацией и лизисом тромбоцитарных клеток. Тромбоцитопения является отражением потребления активированных тромбоцитов. PF4 может связаться также с гепариноподобными молекулами на эндотелиальной поверхности, что создает цели для воздействия антител на ткани и предполагает возникновение локальных повреждений.

Следует подчеркнуть, что риск тромбоза многократно возрастает при наличии в крови гепарина, поскольку он является обязательным компонентом антигенного комплекса. Наличие в крови гепарининдуцированных специфических антитромбоцитарных антител IgG без гепарина незначимо повышает риск тромботических событий.

Вместе с тем описано, что тромбозы могут формироваться в течение 5—19 дней после прекращения терапии гепарином. Это возможно вследствие высоких титров антител, которые распознают PF4 и при отсутствии гепарина или атакуют PF4, связанный с гликозаминогликанами на поверхности эндотелиальных клеток.

Еще один вариант «сценария» позднего проявления тромбозов при ГИТ подразумевает, что субклиническая форма тромбоза развилась раньше, в период лечения гепарином. Затем тромбоз постепенно прогрессировал до клинически очевидной стадии.

Риск тромбозов незначителен у пациентов, у которых выработка антител не сопровождается тромбоцитопенией. С другой стороны, есть данные, что до 10% случаев клинически очевидной ГИТ протекают или начинаются без явной тромбоцитопении.

Есть мнение, что ГИТ имеет более сложный патогенез. Действительно, не все факты могут быть объяснены представленной теорией. Иммунология ГИТ понятна не до конца. Почему наличие высоких титров специфических антител не всегда сопровождается клиническими проявлениями ГИТ? У 8—50% пациентов, получающих гепаринотерапию, вырабатываются специфические определяемые антитела без развития тромбоцитопении и тромбозов. Все ли пациенты, получающие гепаринотерапию, имеют равную степень риска этого нарушения? Были предположения, что генетически обусловленный полиморфизм FcyRII-рецепторов тромбоцитов влияет на вероятность развития ГИТ, однако эта гипотеза не имеет достаточных доказательств

Вероятность ГИТ с формированием тромбозов возрастает у больных, у которых имеет место системная воспалительная реакция на инфекцию или вследствие перенесенной операции. Высвобождение провоспалительных цитокинов ассоциируется со снижением порога для активации тромбоцитов, что ведет к увеличению секреции PF4.

Клинические проявления при синдроме ГИТ включают местные кожные поражения, венозные и артериальные тромбозы, иногда проявления системной воспалительной реакции и органную недостаточность.

Эритематозная папула и локальные некрозы кожи — два относительно нечастых ранних проявления ГИТ, которые могут даже предшествовать развитию гематологических отклонений. Обычная их локализация — зоны подкожных инъекций гепарина (рис. 2). Подчеркивается, что появление локальных кожных проявлений параллельно с положительной реакцией на специфические lgG-антитела является основанием для постановки диагноза ГИТ, даже при отсутствии тромбоцитопении. С другой стороны, кожные признаки, сопровождающиеся тромбоцитопенией, с высокой степенью вероятности могут указать на ГИТ, пока не подтвержденную лабораторными анализами.

Рис. 2. Кожные поражения при ГИТ - эритематозная реакция с некрозом в центре.

Острая фаза ГИТ может сопровождаться неспецифическими проявлениями реакции острого системного воспаления, такими как: повышение температуры, озноб, гиперемия кожных покровов, тахикардия, гипотензия или гипертензия, симптомы легочного дистресса и т. д. Часто описывается транзиторная амнезия, реже — тошнота, рвота, диарея. Эти проявления должны особенно насторожить, когда они развиваются в течение 5—30 мин после внутривенного введения гепарина.

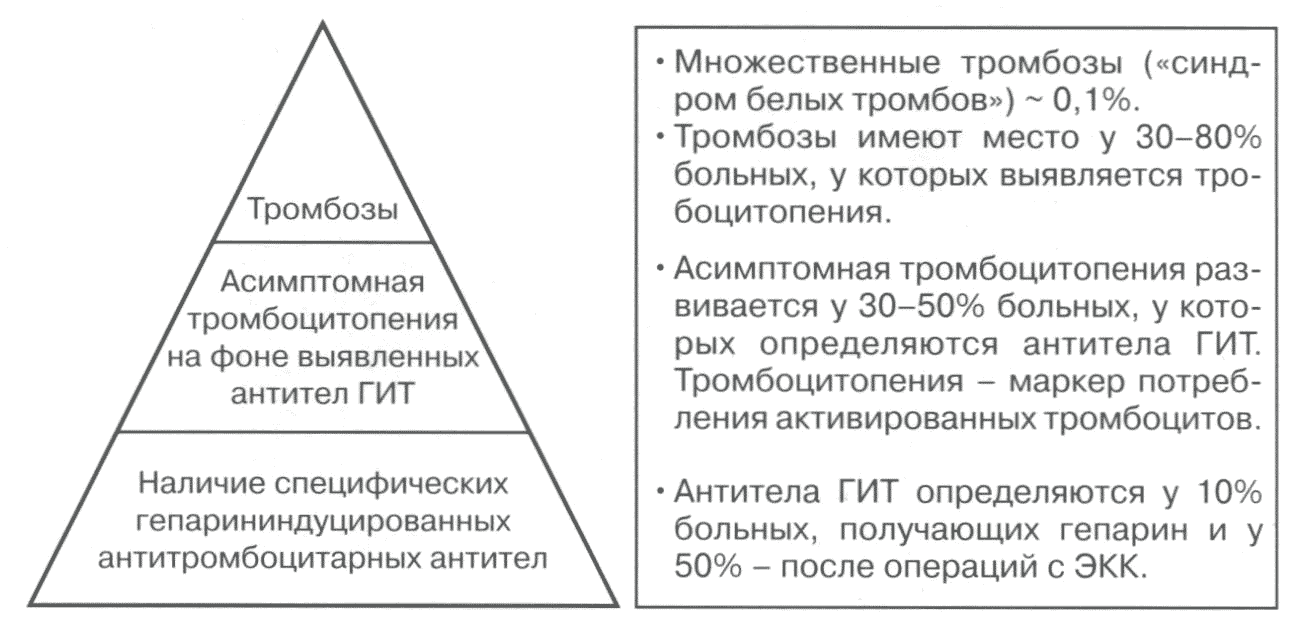

У 35% больных с ГИТ развиваются тромботические осложнения (рис. 3). В других исследованиях частота тромбозов при ГИТ на фоне НФГ была 12—14%, независимо от пути введения препарата (подкожно или внутривенно). Вероятность тромбоэмболических осложнений на фоне ГИТ, индуцированной НМГ, предполагается существенно ниже — менее 1 %.

С другой стороны, тромбозы могут протекать латентно и реализовываться поздними осложнениями. В одном из исследований, где диагностика тромбозов глубоких вен при ГИТ проводилась с помощью ультразвуковых методов, частота их составила 52,8%. Факторами высокого риска тромбозов при ГИТ являются: женский пол пациента, некавказское происхождение, уже имеющиеся тромбозы на фоне ГИТ, сниженный вес тела и выраженная тромбоцитопения.

Рис. 3. Пирамида последствий ГИТ.

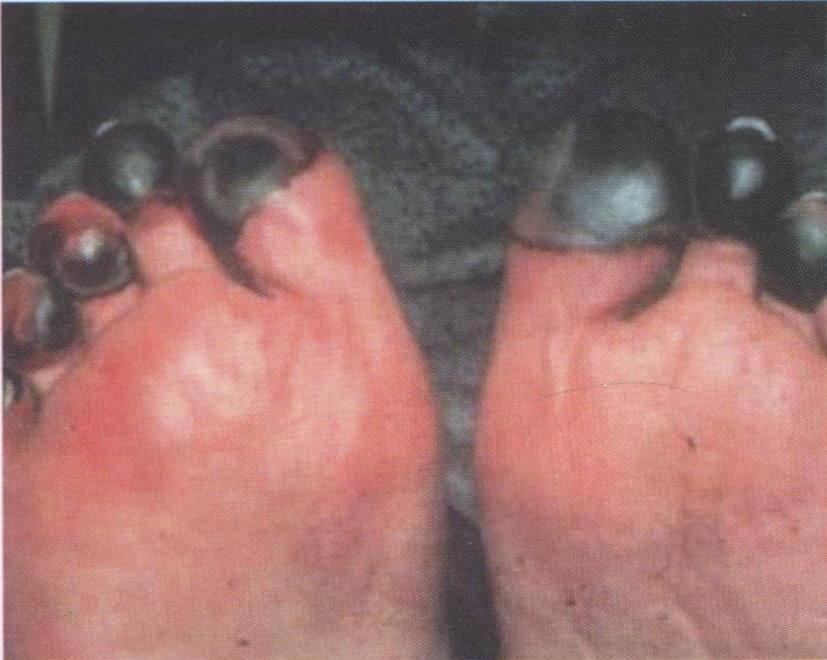

Частота венозных тромбозов при ГИТ четырехкратно превышает частоту артериальных. Чаще всего в процесс вовлекаются проксимальные глубокие вены нижних конечностей. Обычно эта патология носит двусторонний характер и нередко осложняется массивной тромбоэмболией легочной артерии. Описаны случаи тромбоза церебрального синуса, образования внутрисердечных тромбов и формирования венозного тромбоза паранефральной зоны, закончившегося геморрагическим инфарктом надпочечника. Венозные тромбозы в зонах с небогатым кровоснабжением нередко осложняются развитием венозной гангрены, особенно часто пальцев ног и рук, а также сосков, пениса и т. д. (рис. 4).

Окклюзии артерий мелкого и среднего размера — классические осложнения ГИТ. Наиболее часто артериальный тромбоз происходит в илеофеморальной зоне и сосудах дистального отдела аорты. Несколько реже случаются тромбозы артериальных сосудов верхних конечностей и почечной артерии.

Рис. 4. Гангрена пальцев стопы при ГИТ.

В сердечно-сосудистой хирургии следует выделить высокую вероятность тромбоза шунтов.

Летальность при ГИТ, осложненной тромботическими событиями, достигает 30%. Зоны сосудистого поражения, ведущего к смерти больного, достаточно разнообразны: церебральный бассейн с развитием ишемического инсульта (10%), мезентериальный инфаркт (15%), инфаркт миокарда (15%), ишемическое поражение конечности, требующее ее ампутации (25%).

Особое внимание при диагностике ГИТ должно быть уделено пациентам, у которых тромбозы, особенно повторные, происходят на фоне начатого лечения гепарином. Проблема становится более очевидной, если тромботические события происходят на фоне гепаринотерапии и сопутствующей тромбоцитопении. Хотя снижение количества тромбоцитов при развитии ГИТ иногда происходит позже тромботических осложнений.

Кровотечение — нечастое осложнение ГИТ. Тромбоцитопения, как правило, не достигает уровня, угрожающего значимым кровотечением. Наиболее часто отмечаются петехии и экхимозы на коже и слизистых. Определенную опасность представляют кровотечения в желудочно-кишечном тракте. У кардиохирургических пациентов, которым диагноз ГИТ ставился ретроспективно, обычно отмечается большая послеоперационная кровопотеря. Так, по данным J. Т. Walls и соавт., 25% пациентов отличались темпом кровопотери по дренажам более 200 мл/ч в течение, как минимум, 3-х часов после операции.

По некоторым данным, начальным проявлением ГИТ может быть полиорганная недостаточность с преобладанием клиники почечной и церебральной недостаточности. Этот вариант развития патологии не является типичным, но отличается крайне неблагоприятным прогнозом для больного.

Сообщалось, что общая частота осложнений и летальности при ГИТ колеблется от 23 до 61% . Ранняя диагностика и интенсивное лечение снижают вероятность летального исхода до 1,1-7,4%.

Клинические признаки ГИТ и тромбоцитопения обычно раз-решаются в течение 5—10 дней после отмены гепарина, хотя иногда процесс восстановления может затянуться до месяца. Антитела обычно исчезают через 3 месяца. Все это время следует думать о профилактике тромбоза. После исчезновения антител повторное лечение гепарином вовсе не обязательно приведет к новому эпизоду ГИТ. На небольшом клиническом материале показано, что повторное назначение гепарина в сроки от 10 месяцев до 13 лет после документированного эпизода ГИТ не сопровождается неизбежным формированием антител, развитием тромбоцитопении и тромбозов. Вместе с тем подчеркивается, что использование гепарина, особенно больших доз НФГ, у больных, перенесших ГИТ, нежелательно.

Вы читали отрывок из книги "Гепарининдуцированная тромбоцитопения" - Л. А. Бокерия, И. Н. Чичерин

Книга "Гепарининдуцированная тромбоцитопения"

Авторы: Л. А. Бокерия, И. Н. Чичерин

Гепарининдуцированная тромбоцитопения (ГИТ) – одна из типичных иммунологических реакций на введение лекарственного препарата, наблюдается у некоторых больных, получающих гепарин, является крайне опасной и даже потенциально смертельной. Характеризуется своеобразной клинической картиной, ведущее значение в которой имеют не кровотечения, обычно свойственные тромбоцитопении, а множественные венозные и артериальные тромбозы. Гепарининдуцированная тромбоцитопения требует своевременной диагностики и специфического лечения. Большие сложности возникают при выборе тактики ведения пациентов с выявленным синдромом ГИТ, нуждающихся в операциях на сердце или в коронарной ангиопластике. Особые подходы нужны при проведении гемодиализа и лечении случившихся тромбозов.

Препараты гепарина сегодня обязательны для назначения при многих заболеваниях и процедурах (острый коронарный синдром, интервенционная кардиология, сердечная и сосудистая хирургия, периоперационная профилактика и лечение тромбозов глубоких вен, ТЭЛА и т.д.). Учитывая широкое применение препарата, можно предполагать, что часть случаев ГИТ остается без этого диагноза. Патология мало освещена в отечественной литературе. Цель работы – привлечь внимание клиницистов к данной проблеме. Книга представляет интерес для сердечно-сосудистых хирургов, кардиологов, специалистов по гемодиализу и анестезиологов-реаниматологов.

Содержание книги "Гепарининдуцированная тромбоцитопения" - Л. А. Бокерия, И. Н. Чичерин

Особенности гепарининдуцированной тромбоцитопении

Патогенез и клинические проявления иммунной формы гепарининдуцированной тромбоцитопении

Диагностика гепарининдуцированнойтромбоцитопении

Лечение гепарининдуцированной тромбоцитопении

Варианты терапии гепарининдуцированной тромбоцитопении с недоказанной эффективностью

Гепарининдуцированная тромбоцитопения в практике сердечно-сосудистой хирургии

Проведение экстракорпорального кровообращения у больных с гепарининдуцированной тромбоцитопенией

Литература

Приложение 1. Заболевания и состояния, при которых отмечается тромбоцитопения

Приложение 2. Рекомендации по клиническому применению рекомбинантного гирудина

Приложение 3. Рекомендации по клиническому применению бивалирудина

Приложение 4. Рекомендации по клиническому применению аргатробана

0 комментариев