Эхокардиография в диагностике острого инфаркта миокарда. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Эхокардиография в диагностике острого инфаркта миокарда" (отрывок из книги "Современная эхокардиография при ишемической болезни сердца" - Берштейн Л. Л.)

Эхокардиография в диагностике острого инфаркта миокарда

Пациенты с болью в грудной клетке составляют 20-30% лиц, доставляемых по неотложным показаниям в приемное отделение стационара. В первую очередь им необходимо исключить ОКС. ЭхоКГ является важнейшей визуализирующей методикой неотложной диагностики и наряду с анамнезом, ЭКГ, сердечными биомаркерами и лабораторным минимумом входит в перечень исследований первого ряда при подозрении на ОКС - как при наличии стойкой элевации ST, так и при ОКС без элевации сегмента ST.

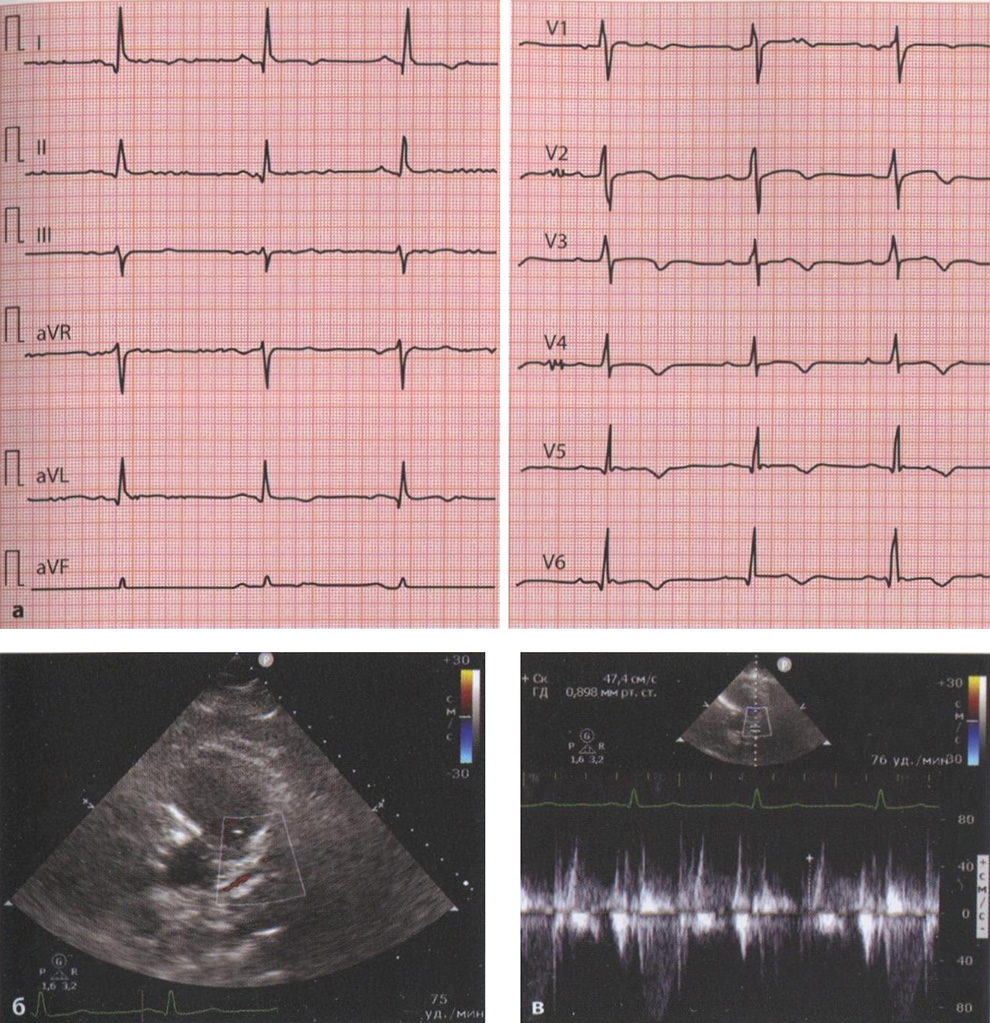

Рис. 1.22. Пациент с ОКС:

а - ЭКГ пациента: симметричные отрицательные зубцы Т в передних и левых грудных отведениях (V2-V5) амплитудой 3-4 мм - вероятная обструкция ПМЖА;

б - модифицированное парастернальное поперечное сечение на уровне аорты. Ламинарный кровоток в проксимальной части ПМЖА;

в - кровоток в проксимальной части ПМЖА в режиме импульсно-волновой допплерографии с максимальной скоростью в диастолу 47,4 см/с (норма). В систолу здесь визуализируется не систолический коронарный кровоток (должен быть направлен вверх от изолинии), а кровоток изгнания через пульмональный клапан (вниз от изолинии). Это связано со смещением контрольного объема с коронарной артерии на область пульмонального клапана при движении работающего сердца. С целью разграничения Диастолического коронарного кровотока и диастолического потока пульмональной регургитации последний был также записан (не приводится). Он имел максимальную скорость 200 см/с и отличался по форме от представленного здесь коронарного кровотока, что позволило надежно различить их;

Рис. 1.22 (окончание)

г - модифицированное парастернальное поперечное сечение на уровне аорты. Турбулентный кровоток в более дистальном отделе ПМЖА;

д - кровоток в более дистальной части ПМЖА в режиме импульсно-волновой допплерографии с максимальной скоростью в диастолу 86,4 см/с (ускорение);

е - кровоток в дистальной части ПМЖА, дистальнее стеноза. Соотношение усредненных максимальных диастолических и систолических скоростей (DSVR) - 0,78.

Согласно действующим европейским рекомендациям, ЭхоКГ должна быть доступна в палате интенсивной терапии, занимающейся лечением ОКС, и ее следует выполнить всем пациентам с подозрением на ОКС.

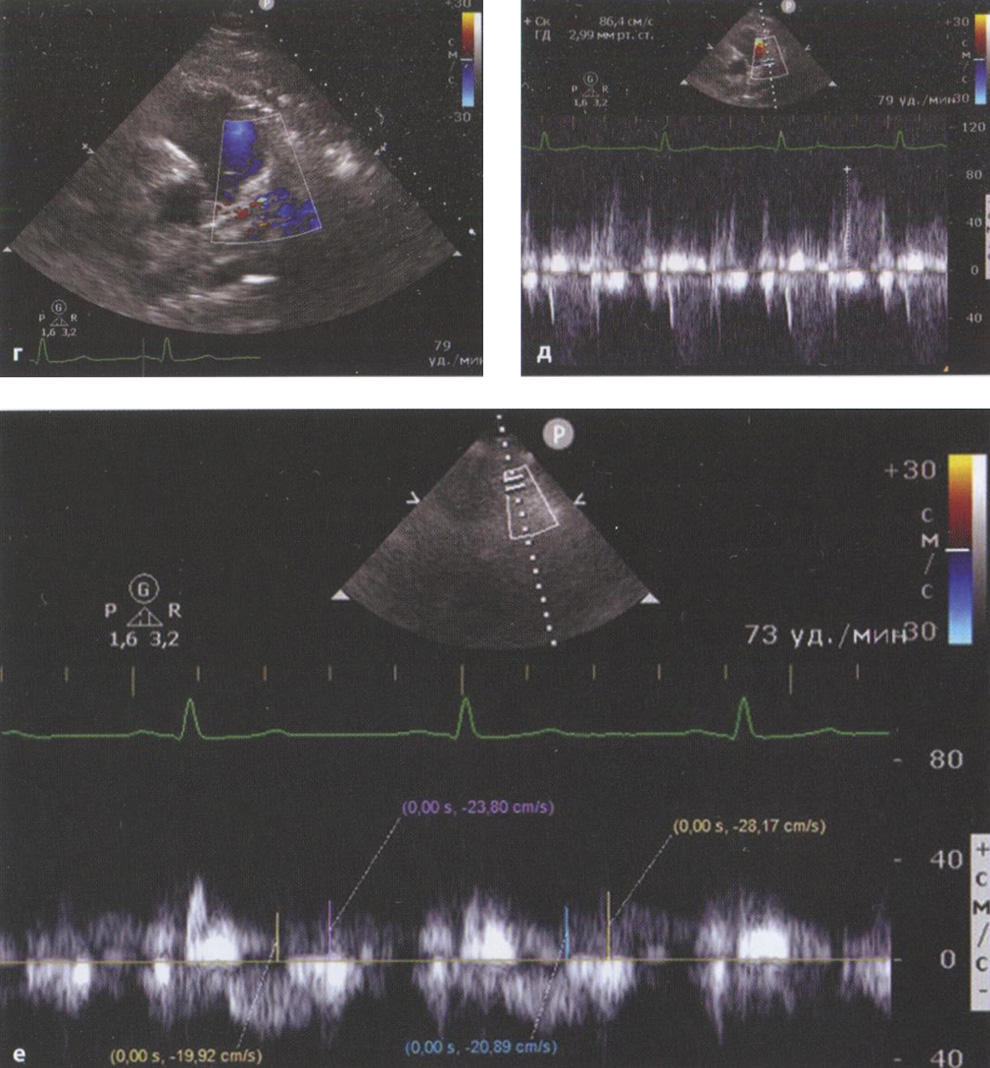

Рис. 1.23. Пациент с ОКС. а - коронарография, левая передняя косая проекция (LAO) с каудальным склонением. Трифуркация ЛКА, протяженный стеноз в области бифуркации ПМЖА и ее диагональной ветви (стрелка); б - при оптической когерентной томографии в этой же зоне выявлен выраженный эксцентрический стеноз. Массивная эксцентрическая фиброзная атеросклеротическая бляшка с обширными зонами липидно-некротических масс (9-12 и 2-3 часа) под фиброзной капсулой и признаками наличия внутрипросветного «белого» тромба.

Первой задачей ЭхоКГ при подозрении на ОКС служит подтверждение (или исключение) очагового поражения ЛЖ. Выявление НЛС подтверждает ишемический характер симптомов и в большинстве случаев указывает на развитие ОКС. В случае ОИМ при первичном исследовании (1-е сутки) врач, строго говоря, видит перед собой зону некроза, окруженную зоной станнирования. Установить границу между ними при обычной ЭхоКГ невозможно, да это и не имеет клинического значения. Тем не менее корректное заключение при обнаружении этой картины звучит как «острые очаговые изменения ЛЖ», а не как «инфаркт миокарда».

Необходимо отметить, что отсутствие НЛС при визуальном анализе не исключает диагноз ОКС. В отсутствие альтернативного диагноза в этом случае рекомендуется выполнить пациенту анализ GLS в режиме тканевого следа (см. раздел 1.1.5). Значение GLS по модулю менее -18,8% показало чувствительность 86% и специфичность 73% в выявлении значимого стеноза коронарных артерий у пациентов с болью в грудной клетке при отсутствии диагностических данных ЭКГ, отрицательном тропониновом тесте и отсутствии НЛС при ЭхоКГ.

Вторая задача исследования при подтверждении острого ишемического поражения ЛЖ - проведение полного ЭхоКГ-исследования по стандартному протоколу (оно невозможно только у наиболее гемодинамически тяжелых пациентов, на фоне искусственной вентиляции легких и пр.). Важнейшими этапами исследования являются оценка площади поражения, предположительного бассейна поражения коронарного русла, глобальной сократимости ЛЖ (основной прогностический маркер - фракция выброса [ФВ]), наличия и тяжести митральной регургитации и анатомических осложнений.

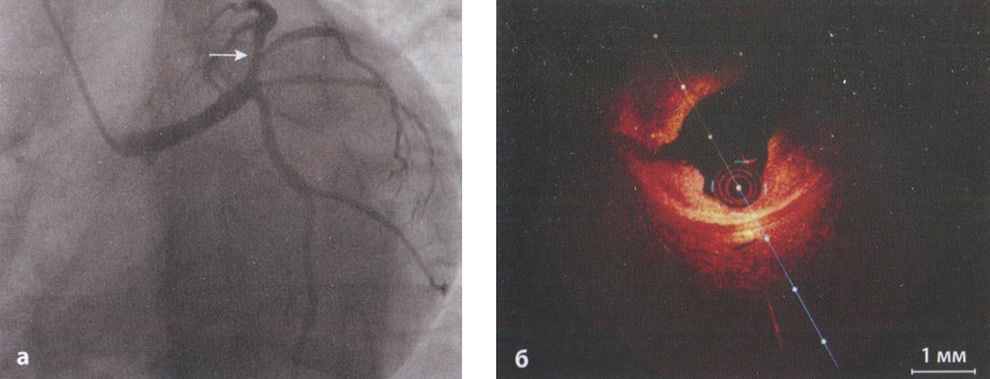

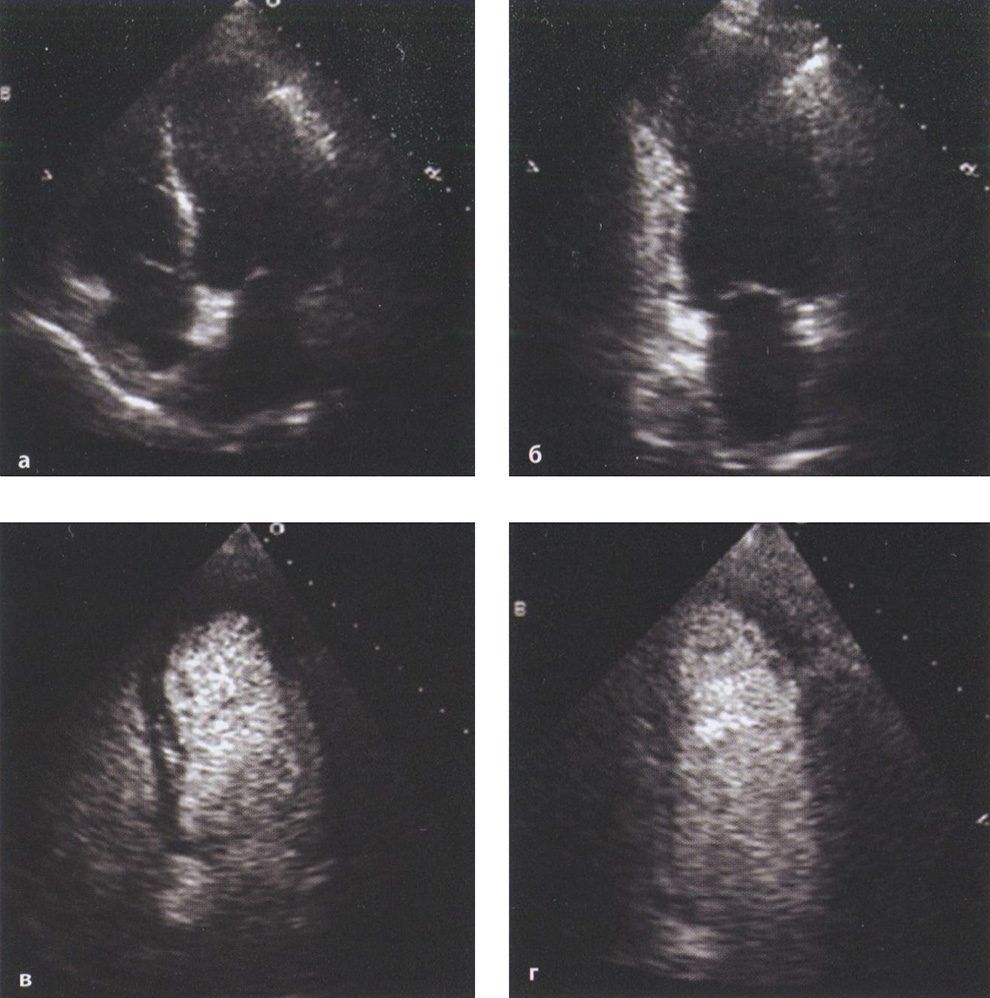

Рис. 1.24. Верхушечные четырех- и двухкамерное сечения, а, б - бесконтрастное исследование. Эндокард ЛЖ визуализируются плохо, в, г - улучшение визуализации после контрастирования полости желудочка (цит. по: Cosyns В. et al., 2011).

Книга "Современная эхокардиография при ишемической болезни сердца"

Авторы: Берштейн Л. Л., Новиков В. И.

Эхокардиография – один из основных элементов обследования пациента с хроническими и острыми формами ишемической болезни сердца в современных условиях. В это издание включены разделы, касающиеся как традиционных, так и относительно более новых режимов эхокардиографического исследования при ишемической болезни сердца (оценка локальной деформации миокарда, коронарного кровотока, дополнительных параметров стресс-теста). Трактовка эхокардиографических данных невозможна без клинических знаний, а также представлений о других важнейших методиках визуализации (коронарная ангиография, МРТ сердца), в связи с чем информация по этим вопросам также включена в издание.

Предназначено для кардиологов, специалистов функциональной и ультразвуковой диагностики.

Содержание книги "Современная эхокардиография при ишемической болезни сердца" - Берштейн Л. Л.

1. Эхокардиография покоя при ишемической болезни сердца

1.1. Эхокардиографическая диагностика ишемии миокарда

1.1.1. Нарушение локальной сократимости миокарда – основа эхокардиографической диагностики ишемии

1.1.2. Ишемические состояния миокарда и их проявления

1.1.3. Возможности дифференциальной диагностики различных ишемических состояний миокарда

1.1.4. Взаимосвязь степени снижения локальной сократимости и глубины поражения левого желудочка

1.1.5. Оценка зоны и бассейна ишемии

1.1.6. Дифференциальная диагностика локальных нарушений сократимости левого желудочка

1.1.7. Оценка скоростей кровотока в коронарных артериях для диагностики значимого эпикардиального стеноза

1.2. Эхокардиография в диагностике острого инфаркта миокарда и его осложнений

1.2.1. Дифференциальная диагностика острого инфаркта миокарда, синдрома такоцубо и некоронарогенных заболеваний сердца

1.2.2. Корреляция между электро- и эхокардиографическими данными при остром инфаркте миокарда

1.2.3. Постинфарктное ремоделирование левого желудочка и долгосрочный прогноз

1.2.4. Аневризма левого желудочка

1.2.5. Эхокардиографическая диагностика «анатомических» осложнений острого инфаркта миокарда

2. Стресс-эхокардиография при ишемической болезни сердца

2.1. Проявления ишемии и их диагностика с помощью методик визуализации миокарда

2.1.1. Изменения метаболизма

2.1.2. Гетерогенность перфузии

2.1.3. Снижение локальной сократимости

2.1.4. Нарушение расслабления миокарда

2.1.5. Изменения электрокардиограммы

2.2. Тест с визуализацией в качестве стресс-теста первого ряда при подозрении на ишемическую болезнь сердца

2.3. Методы индукции ишемии, используемые при проведении нагрузочных тестов с визуализацией миокарда

2.3.1. Физическая нагрузка

2.3.2. Электрокардиостимуляция

2.3.3. Фармакологическая нагрузка

2.4. Выбор вида нагрузочного теста с визуализацией миокарда

2.5. Методики выполнения стресс-эхокардиографии при ишемической болезни сердца

2.5.1. Значение стресс-эхокардиографии при ишемической болезни сердца

2.5.2. Технические условия выполнения стресс-эхокардиографии

2.5.3. Показания к выполнению стресс-эхокардиографии

2.5.4. Противопоказания к выполнению стресс-эхокардиографии

2.5.5. Типичный протокол стресс-эхокардиографии для диагностики ишемии

2.6. Интерпретация теста

2.6.1. Визуальный анализ локальной сократимости

2.6.2. Оценка фракции выброса нагрузки

2.6.3. Ложноотрицательные результаты стресс-эхокардиографии

2.6.4. Ложноположительные результаты стресс-эхокардиографии

2.6.5. Стратификация коронарного риска

2.7. Расширенный анализ данных стресс-эхокардиографии

2.7.1. Количественная оценка локальной сократимости с использованием методики speckle tracking (тканевого следа)

2.7.2. Оценка резерва коронарного кровотока при стресс-эхокардиографии

2.7.3. Параметры стресс-эхокардиографии, не связанные с систолической функцией левого желудочка

2.8. Применение стресс-эхокардиографии для решения клинических задач в различных ситуациях

2.8.1. Стресс-тест при подозрении на ишемическую болезнь сердца и при хронической ишемической болезни сердца

2.8.2. Стресс-тест при подозрении на острый коронарный синдром без стойкого подъема сегмента ST

2.8.3. Стресс-тест при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST

2.8.4. Стресс-тест перед некардиологической операцией

0 комментариев