Детская эхокардиография. Дефекты межпредсердной перегородки. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Детская эхокардиография. Пороки сердца со сбросом крови слева направо" (отрывок из книги "Детская эхокардиография. Ультразвуковое исследование сердца у детей. Ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца" - Ульрих Клайдайтер)

Дефекты межпредсердной перегородки

Общие сведения

Патологическая анатомия и патологическая физиология

ДМПП относятся к наиболее распространенным порокам сердца. Они характеризуются сбросом крови между предсердиями. При нормальном давлении и отсутствии препятствий оттоку крови от сердца сброс крови происходит слева направо, что приводит к гемодинамической перегрузке правых отделов сердца и их дилатации.

При открытом овальном окне возникает короткий шунт в кровообращении плода, как правило, исчезающий в первые месяцы жизни ребенка. Но у 25-30% детей полного заращения овального окна не происходит, однако в норме сброс крови через сохраняющийся минимальный дефект отсутствует, и только при повышении давления в правом предсердии может возникнуть сброс крови справа налево.

Классификация

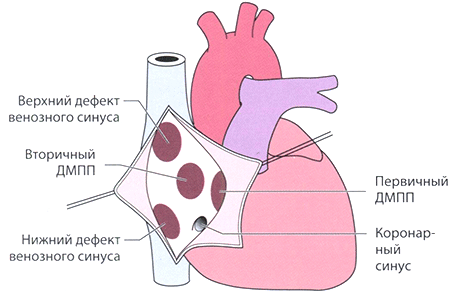

В зависимости от локализации и особенностей эмбрионального развития различают следующие типы ДМПП (рис. 5.1):

Рис. 5.1 Возможная локализация ДМПП. Вскрытие правого предсердия создало возможность обзора межпредсердной перегородки со стороны правого предсердия. Вторичные ДМПП располагаются в центральной части перегородки. Первичные ДМПП располагаются в нижней части перегородки в непосредственной близости к АВ-клапанам. Верхние и нижние дефекты венозного синуса располагаются соответственно в области устьев верхней и нижней полых вен. При дефекте коронарного синуса кровь из левого предсердия поступает в правое предсердие.

• вторичные дефекты (ДМПП II типа) (70%);

• первичные дефекты (ДМПП I типа) (20%);

• дефекты венозного синуса (нижние или верхние) (6-8%);

• дефекты коронарного синуса (встречаются очень редко).

Вторичные ДМПП

Вторичные ДМПП располагаются в центральной части межпредсердной перегородки в области овальной ямки. По распространенности занимают второе место после открытого овального окна. Они могут быть одиночными и множественными.

Первичные ДМПП

Первичные ДМПП локализуются в непосредственной близости к АВ-клапанам. Эти дефекты являются следствием неправильной закладки эндокардиальных подушечек в эмбриональном периоде. А поскольку из эндокардиальных подушечек развиваются также АВ-клапаны и в какой-то мере приточная часть межжелудочковой перегородки, то первичные ДМПП практически всегда ассоциируются с пороками развития указанных анатомических образований сердца. Минимальным вариантом ассоциированных пороков является расщепленный митральный клапан (расщепление створки митрального клапана), максимальным - полная форма АВ-канала (см. раздел 5.3).

Дефекты венозного синуса

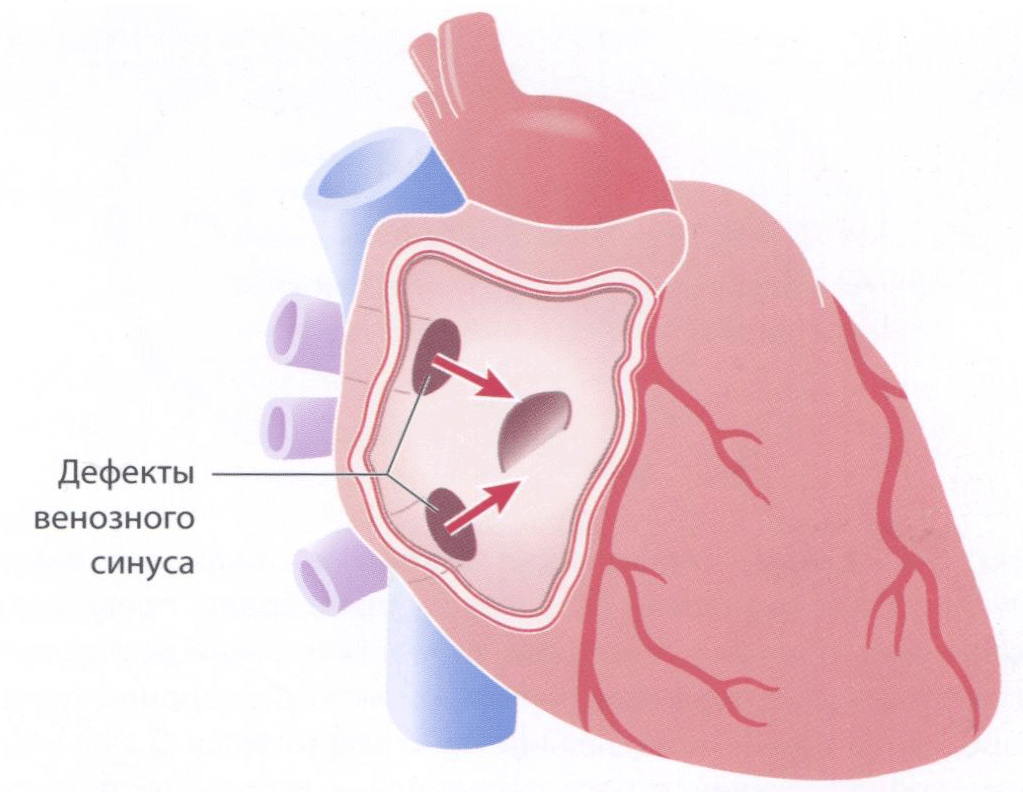

Дефекты венозного синуса располагаются у места впадения полых вен в правое предсердие. Различают верхний и нижний дефекты венозного синуса.

Верхний дефект венозного синуса

При верхнем дефекте венозного синуса разграничение между правыми легочными венами, верхней полой веной и правым предсердием бывает неполным. Строго говоря, дефекта в истинном его значении в межпредсердной перегородке нет, а речь идет об аномальном дренаже крови, оттекающей по легочным венам в правое предсердие. Сообщение между предсердиями создается в области устьев легочных вен.

Нижний дефект венозного синуса

Нижний дефект венозного синуса встречается гораздо реже. Он располагается вблизи устья нижней полой вены и правой нижней легочной вены.

Примечание

В зависимости от локализации и особенностей эмбрионального развития различают следующие типы ДМПП (рис. 5.1):

Дефект коронарного синуса

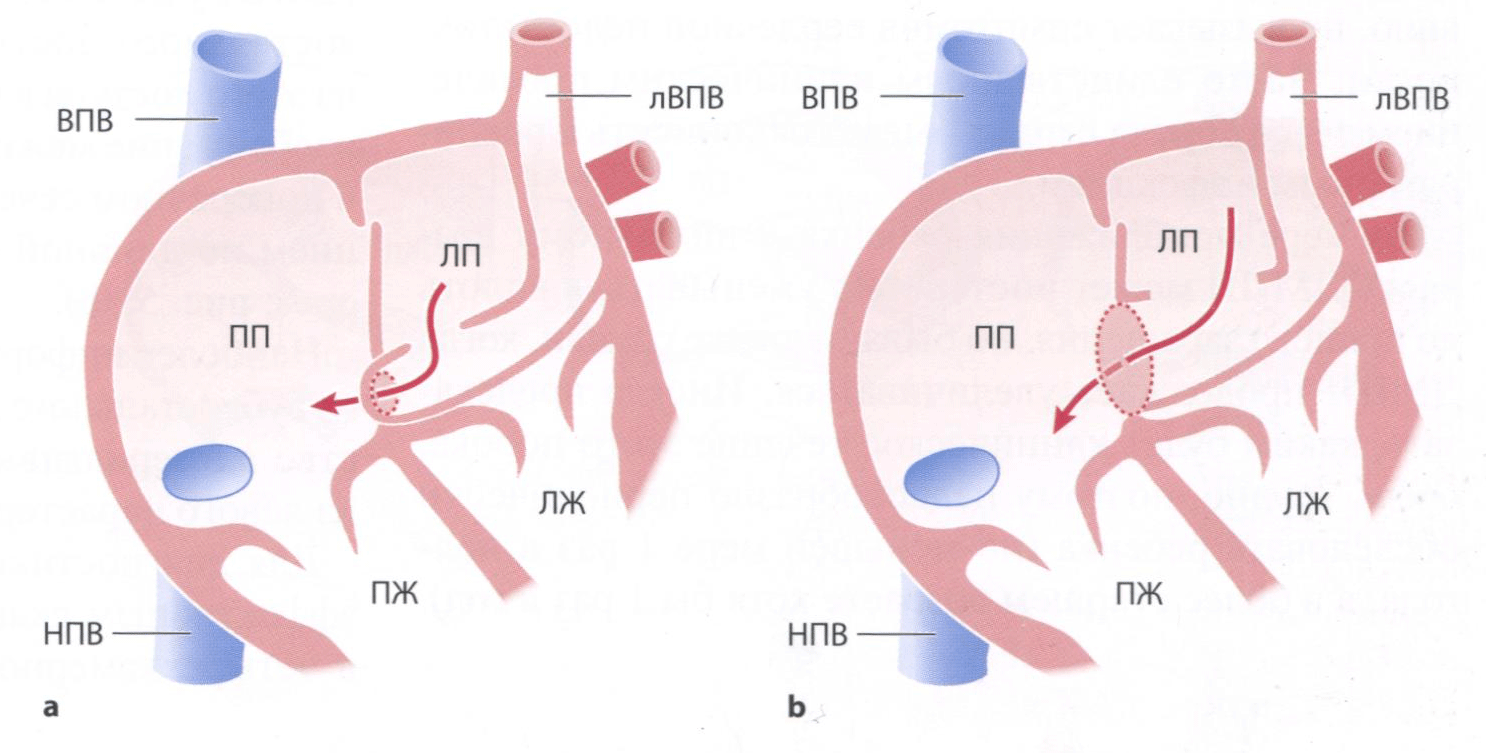

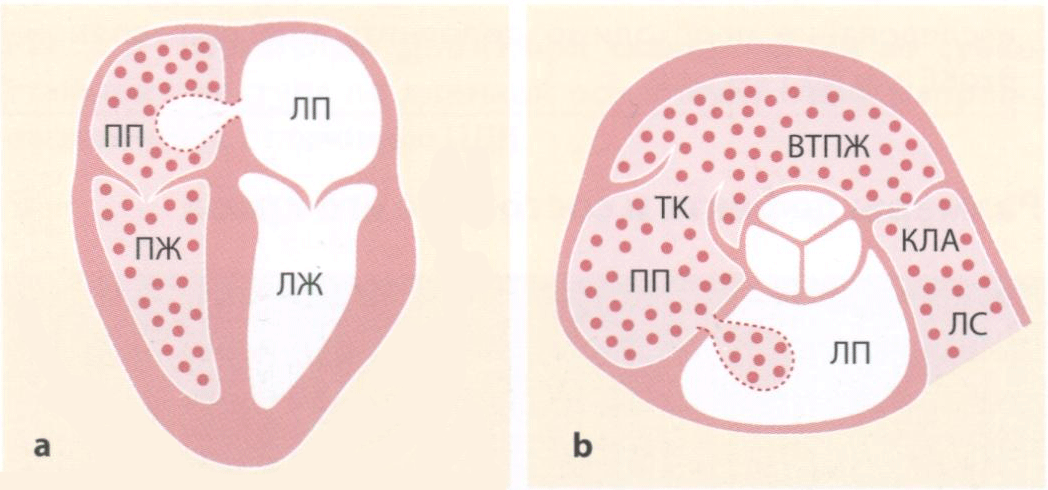

Дефект коронарного синуса встречается очень редко. Коронарный синус располагается на задней стенке сердца на уровне дна левого предсердия и дренирует венозную коронарную кровь в правое предсердие, куда открывается устье коронарного синуса (рис. 5.3).

Дефект коронарного синуса часто сочетается с персистирующей левой верхней полой веной. Персистирующая левая верхняя полая вена, как правило, впадает в коронарный синус, который в таком случае оказывается расширенным.

При дефекте коронарного синуса кровь из левого предсердия через «окно» в коронарном синусе может достигать правого предсердия, куда открывается устье коронарного синуса. В таком случае устье его вдается в полость правого предсердия. При большом дефекте коронарный синус по существу лишен «крыши». В англоязычной литературе такой вариант порока называют «обескрышенным» (англ, unroofed coronary sinus).

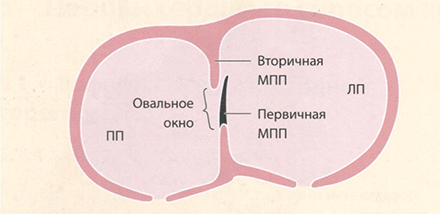

Открытое овальное окно

Овальное окно у плода в норме представляет собой сообщение между предсердиями, через которое кровь, поступающая по венозному протоку в нижнюю полую вену и далее притекающая в правое предсердие, попадает, минуя легкие, сразу в левое предсердие.

После рождения давление крови в левом предсердии превышает давление в правом предсердии и первичная межпредсердная перегородка прижимается к вторичной, что сопровождается сначала функциональным перекрытием кровотока между предсердиями (рис. 5.4). В дальнейшем в результате роста первичной и вторичной перегородок предсердия происходит анатомическое закрытие овального окна. Примерно у 1/3—1/4 взрослых людей полного заращения овального окна не происходит, и в таких случаях говорят об открытом, или персистирующем, овальном окне.

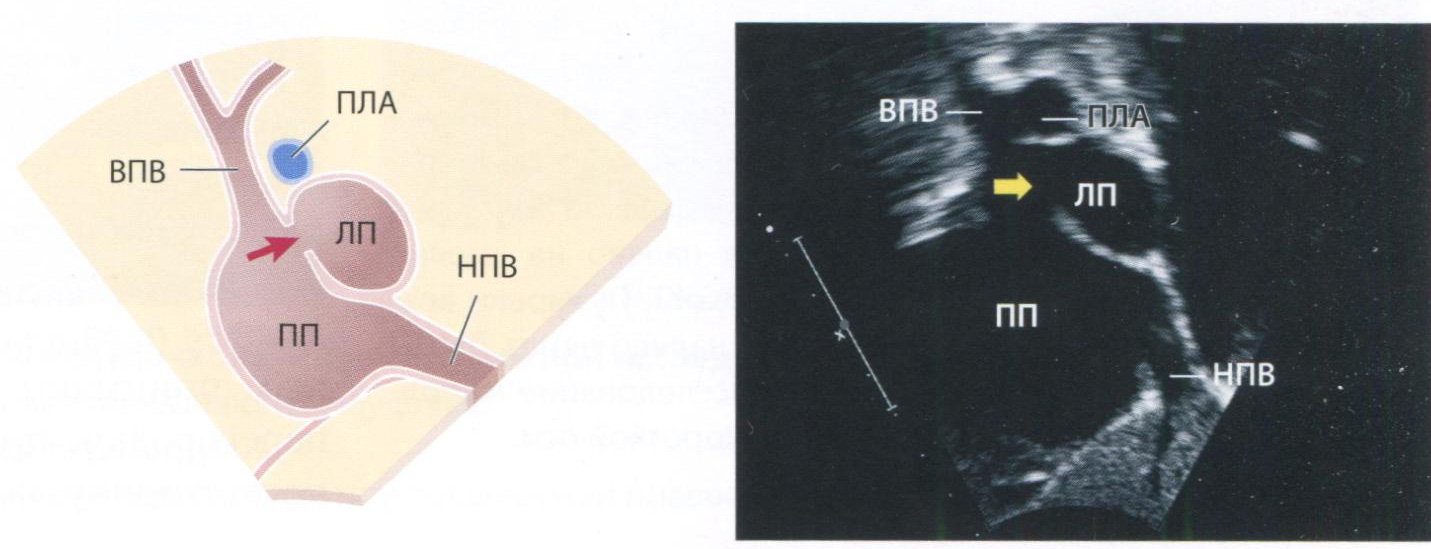

Рис. 5.2 Локализация дефекта венозного синуса. При верхнем и нижнем дефекте венозного синуса легочные вены отделены от правого предсердия не полностью, поэтому кровь из них поступает в правое предсердие (стрелки).

Рис. 5.3 Дефекты коронарного синуса, а - дефект коронарного синуса. Через дефект кровь из левого предсердия поступает в правое (стрелка); Ь - «обескрышенный» коронарный синус при большом дефекте его стенки (unroofed coronary sinus). Через этот дефект кровь из левого предсердия поступает в правое (стрелка). лВПВ- левая персистирующая верхняя полая вена.

Примечание

Дефекты венозного синуса (рис. 5.2) практически всегда ассоциируются с частичным аномальным дренажем легочных вен (ЧАДЛВ).

Ассоциированные пороки развития сердца

Дефекту венозного синуса почти всегда сопутствует ЧАДЛВ.

С редко встречающимся дефектом коронарного синуса часто сочетается персистирующая левая верхняя полая вена.

Первичный ДМПП принадлежит к группе пороков АВ-перегородки и часто ассоциируется с аномальными АВ-клапанами (например, расщеплением створки митрального клапана) и приточными ДМЖП.

Нередко ДМПП сочетаются с клапанным или под-клапанным стенозом легочного ствола.

Рис. 5.4 Схема, поясняющая закрытие овального окна. После рождения давление в левом предсердии превышает давление в правом предсердии. Вследствие разницы в давлении происходит прижатие первичной межпредсердной перегородки к вторичной, и овальное окно закрывается. В дальнейшем продолжающийся рост первичной и вторичной перегородок приводит к заращению овального окна и прекращению сброса крови между предсердиями, которое первое время носит функциональный характер, а затем становится анатомическим.

При сложных пороках сердца, например при d-TMA или синдроме гипоплазии левых отделов сердца, наличие нерестриктивного ДМПП может иметь спасительное значение для пациента, давая ему возможность выжить.

Ассоциированные врожденные синдромы

ДМПП часто наблюдается при следующих врожденных синдромах:

• синдром Лютамбаше: сочетание вторичного ДМПП и стеноза митрального клапана;

• предсердно-пальцевая дисплазия, или синдром Холта-Орама: одностороннее недоразвитие пред- плечья/кисти (например, аплазия лучевой кости) в сочетании с ДМПП;

• трисомия 21: первичный ДМПП или дефект АВ-перегородки (АВ-канал).

Симптоматика и клиническое течение

Изолированный ДМПП в детском возрасте, как правило, не вызывает симптомов сердечной недостаточности. Часто единственным клиническим проявлением этого порока сердца бывает склонность к респираторным инфекциям.

По мере приближения ребенка к школьному возрасту ДМПП может постепенно уменьшаться вплоть до полного заращения, но бывают также случаи, когда ДМПП продолжает увеличиваться. Иногда предсказать, каким будет клиническое течение этого порока, очень трудно, поэтому целесообразно периодически обследовать ребенка (по меньшей мере 1 раз в полгода, а в более старшем возрасте хотя бы 1 раз в год).

Лечение

При ДМПП, проявляющемся клинически, к его закрытию прибегают в возрасте 3-5 лет. Методом выбора при вторичном ДМПП является закрытие его с помощью катетерных технологий при условии, что дефект небольшой и имеет плотные края. При выполнении вмешательства руководствуются правилом, по которому диаметр дефекта (в миллиметрах) не должен превосходить значение массы тела (в килограммах).

При открытом овальном окне у взрослых интервенционная коррекция (рентгеноэндоваскулярное вмешательство) показана, когда порок ассоциируется с высоким риском парадоксальной эмболии (инсульт, кессонная болезнь и т.д.). В остальных случаях выполнение интервенционной коррекции при ДМПП не показано, и для устранения сообщения между предсердиями необходимо традиционное хирургическое вмешательство.

Эхокардиография

У детей, в отличие от подростков и взрослых, меж-предсердную перегородку удается полностью исследовать с помощью ЭхоКГ (табл. 5.1).

ЭхоКГ-показатели, которые необходимо определить при подозрении на ДМПП

• Локализация и тип дефекта (открытое овальное окно, первичные и вторичные ДМПП, дефект венозного синуса, дефект коронарного синуса)

• Размеры дефекта, состояние его краев. Достаточный запас ткани по краям дефекта дает возможность закрыть вторичный ДМПП интервенционным способом с помощью катетерных технологий

• Направление и величина сброса крови

• Размеры ПЖ (нет ли его расширения)

• Нет ли ассоциированных пороков развития сердца (ЧАДЛВ, расщепление митрального клапана при первичном ДМПП, приточный ДМЖП)?

Локализация и тип дефекта

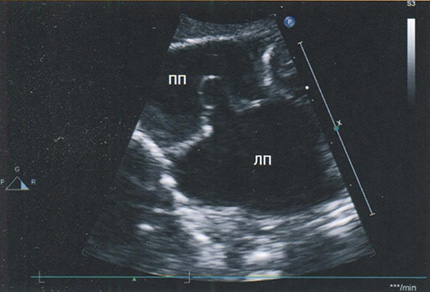

ДМПП у детей лучше всего визуализируются из субкостального доступа (рис. 5.5а). При сканировании из этого доступа в четырехкамерном сечении (рис. 5.6) изображение межпредсердной перегородки получают в поперечном сечении и затем дополняют сканированием по длинной оси (так называемый бикавальный срез; рис. 5.5Ь).

Наиболее информативны изображения, получаемые из субкостального доступа, у маленьких детей. В качестве альтернативы можно выполнить сканирование из левого парастернального доступа по короткой оси.

Для диагностики первичного ДМПП часто бывает эффективным сканирование из апикального доступа в четырехкамерном сечении. Для выявления других ДМПП эта позиция датчика не подходит, так как на изображении тонкой перегородки, получаемом в четырехкамерном сечении, из-за так называемого эффекта выпадения может создаться ошибочное впечатление о наличии ее дефекта.

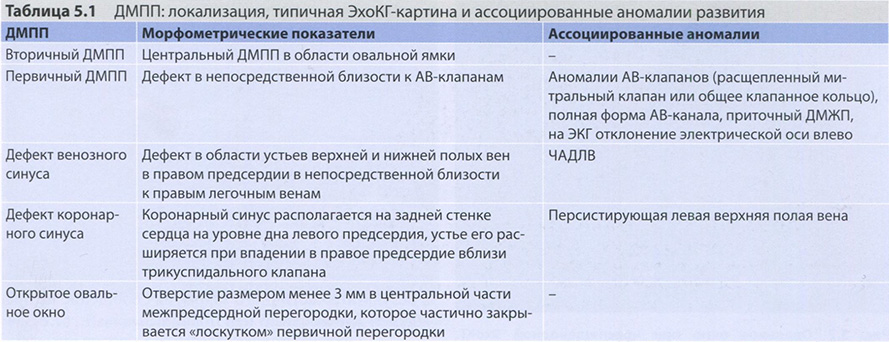

Таблица 5.1 ДМПП: локализация, типичная ЭхоКГ-картина и ассоциированные аномалии развития

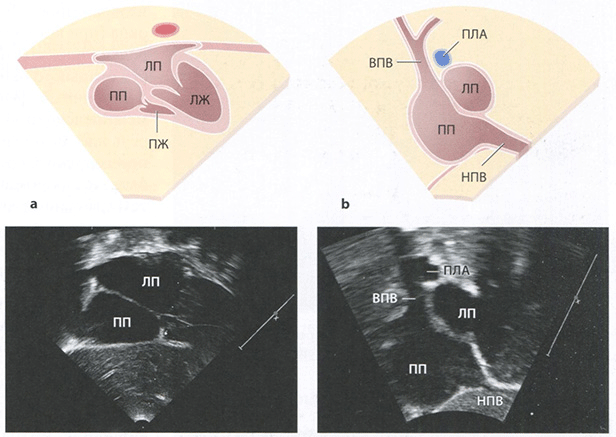

Рис. 5.5 Наиболее информативные сечения для получения изображения межпредсердной перегородки.

а Субкостальный доступ, четырехкамерное сечение.

b Субкостальный доступ, бикавальный срез.

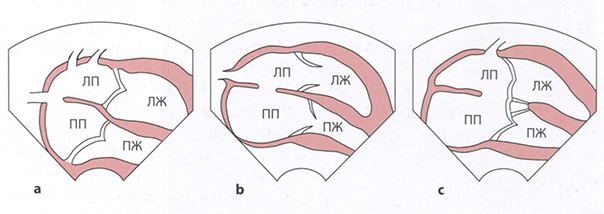

Рис. 5.6 Локализация различных ДМПП, выявляемых при исследовании из субкостального доступа в четырехкамерном сечении (инвертированное изображение), а - верхний дефект венозного синуса; b - вторичный ДМПП; с - первичный ДМПП.

Рис. 5.7 Овальное окно при чреспищеводной ЭхоКГ. «Лоскут» первичной межпредсердной перегородки в значительной мере перекрывает овальное окно.

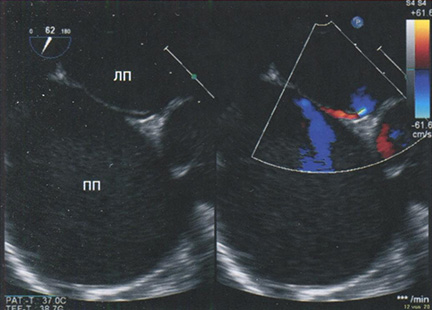

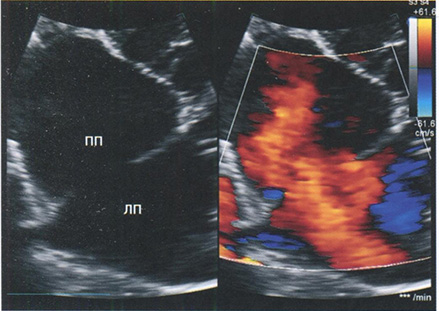

Рис. 5.8 Вторичный ДМПП при сканировании из субкостального доступа по длинной оси и шунт слева направо, выявленный с помощью ЦДК.

Рис. 5.9 Аневризма межпредсердной перегородки (субкостальный доступ).

Открытое овальное окно

Открытое овальное окно по своей распространенности значительно превышает другие врожденные ДМПП. Оно располагается в центральной части межпредсердной перегородки в области овальной ямки. Дефект частично закрывается «лоскутом» первичной межпредсердной перегородки (рис. 5.7). Остающееся в результате частичного закрытия сообщение не превышает в диаметре 3 мм.

Вторичный ДМПП

Вторичный ДМПП располагается в центральной части перегородки в области овальной ямки. На двухмерных изображениях он, в отличие от открытого овального окна (при котором визуализируется «лоскут» перегородки), проявляется истинным дефектом ткани в области овального окна (рис. 5.8).

Вторичный ДМПП может сочетаться с аневризмой межпредсердной перегородки (рис. 5.9), при этом речь идет не об «истинной» аневризме, а о выбухании перегородки. Сброс крови при таком сочетании может быть незначительным, как, например, при открытом овальном окне, или большим; возможно также несколько шунтов.

Первичный ДМПП

Первичные ДМПП располагаются в непосредственной близости к АВ-клапанам (рис. 5.10, видео 5.1) и практически всегда сопровождаются аномалиями их развития. Первичный ДМПП и дефекты клапанов лежат в одной плоскости и не перемещаются друг относительно друга. Часто отмечается расщепление митрального клапана; обусловленную расщеплением митральную недостаточность диагностируют с помощью ЦДК. Однако первичный ДМПП может быть также частью полной формы АВ-канала. В этом случае непременно имеется приточный ДМЖП.

Нижний дефект венозного синуса встречается очень редко и располагается в месте впадения нижней полой вены в правое предсердие.

Дефекты венозного синуса

Дефекты венозного синуса диагностировать труднее. Они локализуются в области устья верхней, реже - нижней полой вены. Наиболее информативным является сканирование из субкостального доступа по длинной оси (бикавальный срез), при котором в случае верхнего дефекта венозного синуса выявляют сообщение в области впадения верхней полой вены в правое предсердие и правой верхней легочной вены - в левое предсердие (рис. 5.11, видео 5.2); через этот дефект осуществляется сброс крови, который выявляют с помощью ЦДК.

Рис. 5.10 Первичный ДМПП при сканировании из субкостального доступа в четырехкамерном сечении.

Дефекты коронарного синуса

На дефект коронарного синуса указывает расширение устья коронарного синуса. Расширенное устье можно ошибочно принять за первичный ДМПП, однако отсутствие других признаков первичного ДМПП, в частности морфологических изменений АВ-клапанов, позволяет дифференцировать эти два порока сердца. Кроме того, чтобы исключить дефекты коронарного синуса на протяжении, необходимо с помощью ЦДК детально исследовать дно левого предсердия, на уровне которого проходит коронарный синус (подбирают низкий предел Найквиста!). При полном отсутствии «крыши» коронарный синус называют «обескрышенным» (unroofed). Дефекту коронарного синуса очень часто сопутствует персистирующая левая верхняя полая вена (см. гл. 9).

Видео 5.1 Первичный ДМПП, выявленный при сканировании из субкостального доступа в четырехкамерном сечении (инвертированное изображение).

Примечание

У подростков и взрослых достоверно диагностировать ДМПП с помощью трансторакальной ЭхоКГ невозможно, поэтому исследование необходимо дополнить чреспищеводной ЭхоКГ или МРТ сердца.

Размеры дефекта и состояние его краев

Размеры дефекта необходимо измерять по двум взаимно перпендикулярным направлениям. В зависимости от размера ДМПП делят на три категории:

• малые дефекты: <5 мм;

• дефекты средней величины: 5-10 мм;

• большие дефекты: >10 мм.

Рис. 5.11 Верхний дефект венозного синуса (стрелка) на бикавальном срезе, полученном из субкостального доступа.

При планировании катетерного закрытия вторичного ДМПП необходимо знать состояние его краев и расстояние дефекта до соседних анатомических структур. Края дефекта должны быть достаточно плотными, чтобы можно было зафиксировать окклюдер. По соседству с ДМПП находятся следующие важные в анатомическом и функциональном отношении структуры:

• внизу: АВ-клапаны, нижняя полая вена;

• вверху: верхняя полая вена;

• впереди: аорта;

• сзади: легочные вены.

Направление и величина сброса крови

Направление сброса крови определяют с помощью ЦДК. Почти всегда сброс крови направлен слева направо. Сброс справа налево через ДМПП говорит об аномальном дренаже всех легочных вен, обструкции клапанов правых отделов сердца (например, атрезии клапана легочной артерии, критическом стенозе легочного ствола) или о легочной гипертензии.

Выраженное снижение сопротивления легочного сосудистого русла после рождения ребенка, как правило, сопровождается увеличением величины сброса крови при практически неизменном размере ДМПП.

Скорость кровотока через ДМПП, измеренная методом ИВ- и НВ-допплерографии, в норме небольшая (обычно в пределах 0,2-1,3 м/с). Допплеровский профиль спектральной кривой скорости кровотока двухфазный, с пиками, соответствующими поздней систоле и сокращению предсердия. В ранней систоле отмечается характерный кратковременный обратный кровоток.

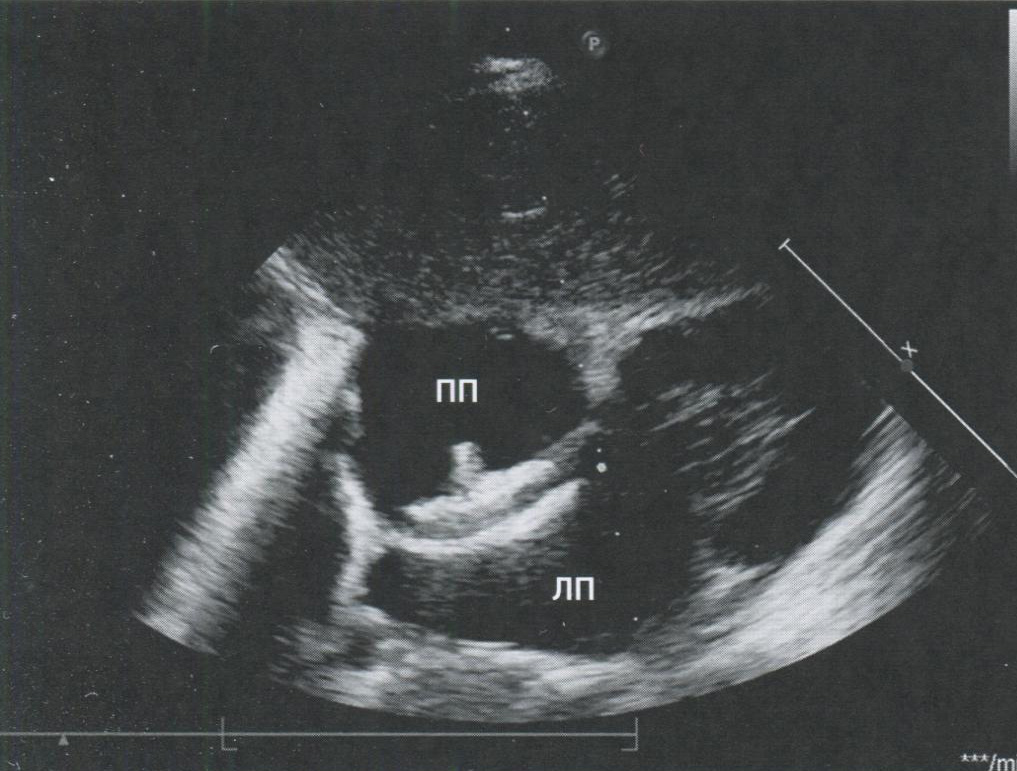

Рис. 5.12 Контрастная ЭхоКГ, выполняемая для подтверждения сброса крови на уровне предсердий.

а Феномен «вымывания» эхоконтрастного средства (тщательно взболтанный физиологический раствор хлорида натрия) при ДМПП со сбросом крови слева направо. Из-за потока крови из левого предсердия в правое происходит «вымывание» эхоконтрастного раствора в области дефекта.

Ь Подтверждение сброса крови справа налево на уровне предсердий с помощью контрастной ЭхоКГ. Пузырьки воздуха вследствие сброса крови справа налево через ДМПП перетекают в левое предсердие. Исследование выполнено из парастернального доступа по короткой оси.

Как проявление перегрузки объемом из-за патологического сброса крови слева направо часто отмечается ускорение потока крови через клапан легочной артерии до 2,5 м/с. В таких случаях говорят об относительном стенозе легочного ствола.

В отдельных случаях для подтверждения сброса крови на уровне предсердий у пациентов юного возраста и у взрослых бывает целесообразно выполнить контрастную ЭхоКГ. В качестве контрастного средства обычно используют физиологический солевой раствор, который энергично взбалтывают и вводят через периферическую вену. Вскоре после введения раствора пузырьки воздуха появляются в правом предсердии, и если имеется сброс слева направо, то наблюдается так называемый феномен «вымывания» контрастного средства (рис. 5.12а).

Чтобы спровоцировать сброс крови справа налево, пациента просят после инъекции эхоконтрастного раствора задержать дыхание (проба Вальсальвы). Это приводит к попаданию пузырьков воздуха в левое предсердие (рис. 5.12Ь).

При дефекте коронарного синуса и сопутствующей персистирующей левой верхней полой вене после инъекции эхоконтрастного раствора в вену левой руки пузырьки воздуха появляются в левом предсердии.

Размеры правого желудочка (нет ли его расширения?)

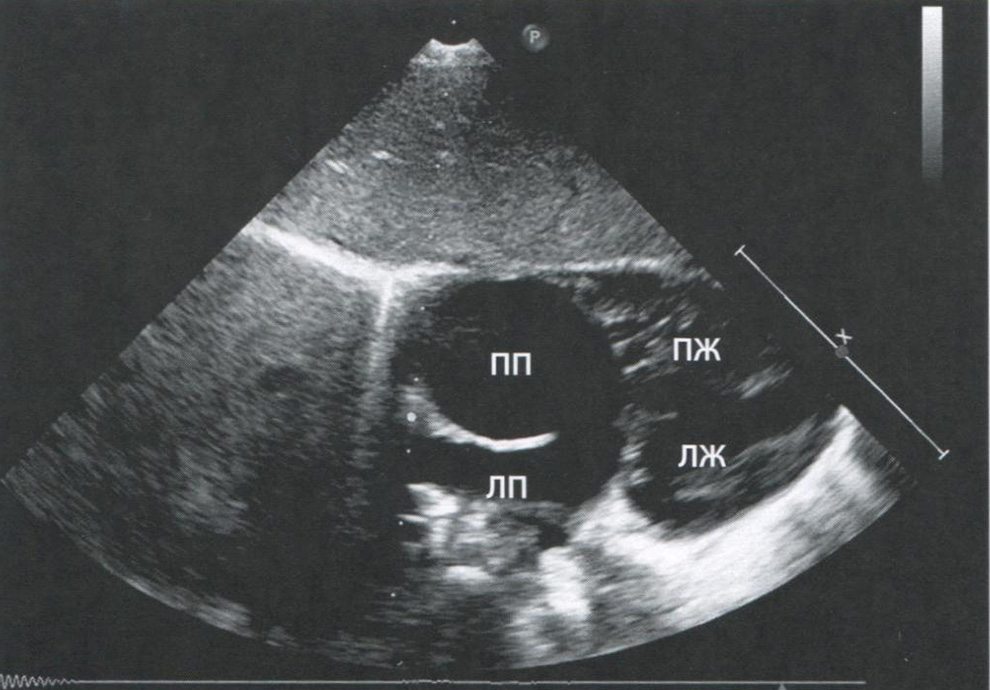

При гемодинамически значимом ДМПП происходит расширение правого предсердия и особенно ПЖ. В таких случаях расширяется также легочный ствол.

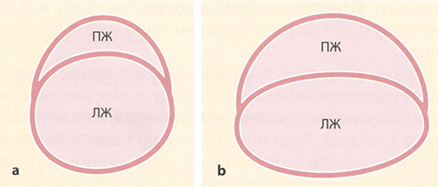

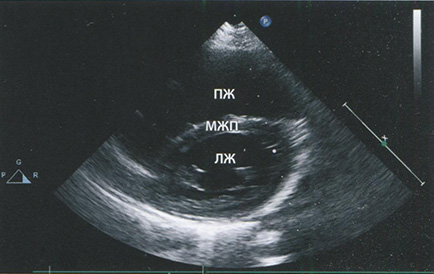

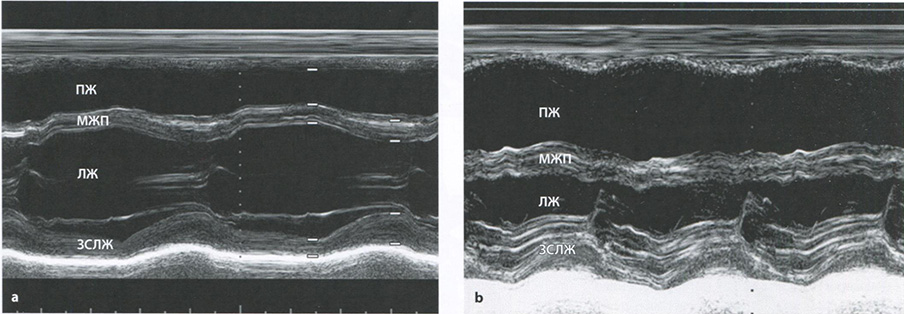

Для расширения ПЖ характерны следующие изменения: при исследовании из левого парастернального доступа по короткой оси ЛЖ по форме выглядит округлым. ПЖ частично охватывает его в виде скорлупы. Если же правый желудочек расширен, то левый под его давлением оказывается сплющенным (рис. 5.13, 5.14). Расширение ПЖ можно объективно подтвердить, выполнив эхографию в М-режиме. Конечно-диастолический размер ПЖ измеряют из парастернального доступа по длинной и короткой оси.

При расширении ПЖ наблюдается типичное уплощение межжелудочковой перегородки в диастолу или даже ее парадоксальное движение. Под парадоксальным понимают такое движение межжелудочковой перегородки, при котором она в систолу движется не в сторону задней стенки ЛЖ, сближаясь с ней, а отклоняется в направлении ПЖ, т.е. она своим движением участвует не в опорожнении ЛЖ, а способствует опорожнению ПЖ (рис. 5.15).

Рис. 5.13 Схематическое изображение расширенного правого желудочка при исследовании из парастернального доступа по короткой оси. а - при нормальных размерах правого желудочка левый желудочек имеет округлую форму; Ь - при расширении правого желудочка левый желудочек несколько сплющен, межжелудочковая перегородка уплощена.

Рис. 5.14 Расширение правого желудочка. Из-за расширения правого желудочка левый желудочек несколько сплющен, межжелудочковая перегородка уплощена (парастернальный доступ, сечение по короткой оси).

Ассоциированные пороки развития сердца

При ДМПП всегда следует исключить ЧАДЛВ. При дефекте венозного синуса этот порок имеется почти всегда.

При первичном ДМПП неизменно присутствуют аномалии развития АВ-клапанов, а также приточный ДМЖП (дефект АВ-перегородки [ДАВП], АВ-канал).

С редко встречающимся дефектом коронарного синуса часто сочетается персистирующая левая верхняя полая вена.

Эхокардиография перед коррекцией

Для интервенционного закрытия вторичного ДМПП необходимо знать:

• размеры дефекта;

• длину межпредсердной перегородки;

• состояние краев дефекта, обращенных к верхней и нижней полым венам, АВ-клапанам и легочным венам;

• нет ли ЧАДЛВ.

Ответы на эти вопросы, особенно о наличии ЧАДЛВ, отчасти можно получить с помощью чреспищеводной ЭхоКГ, которую обычно выполняют до или во время запланированного интервенционного вмешательства по закрытию дефекта.

Рис. 5.15 Парадоксальное движение межжелудочковой перегородки при исследовании в М-режиме у пациента с расширенным правым желудочком. ЗСЛЖ - задняя стенка левого желудочка.

а Нормальное движение межжелудочковой перегородки.

Ь Парадоксальное движение межжелудочковой перегородки при расширении правого желудочка.

Рис. 5.16 Правильное положение окклюдера после закрытия ДМПП (субкостальный доступ, сечение по длинной оси).

Книга "Детская эхокардиография. Ультразвуковое исследование сердца у детей. Ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца"

Автор: Ульрих Клайдайтер

Книга содержит исчерпывающее руководство по выполнению ультразвукового исследования сердца и крупных сосудов в педиатрической практике (трехступенчатый протокол эхокардиографии), описание врожденных пороков сердца с упором на эхокардиографическую картину, контрольные списки диагностического, пред- и послеоперационного исследований для каждой группы врожденных пороков сердца.

Книга прекрасно иллюстрирована, в том числе видеоматериалами (ссылки на онлайн-медиафайлы в тексте). Предназначена для врачей ультразвуковой диагностики, детских кардиологов и кардиохирургов, студентов медицинских вузов и факультетов.

Содержание книги "Детская эхокардиография. Ультразвуковое исследование сердца у детей. Ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца" - Ульрих Клайдайтер

1 Физические основы эхокардиографии и технические предпосылки

1.1 Физические и технические основы

1.1.1 Получение ультразвукового изображения

1.1.2 Ультразвуковые датчики

1.1.3 Допплеровское ультразвуковое исследование

1.1.5 Ламинарный или турбулентный кровоток?

1.1.6 Расчет градиента давления с помощью допплеровского исследования

1.2 Общие и технические предпосылки эхокардиографии

2 Сегментарный анализ сократительной функции сердца: анатомические основы

2.1 Анатомические основы

2.1.1 Ось и границы сердца

2.1.2 Желудочки сердца

2.1.3 Межжелудочковая перегородка

2.1.4 Предсердия

2.1.5 Межпредсердная перегородка

2.1.6 Клапаны сердца

2.1.7 Крупные сосуды

2.1.8 Дуга аорты

2.1.9 Коронарные артерии

2.2 Анатомическое деление сердца на сегменты

2.2.1 Концепция деления сердца на сегменты

2.2.2 Анатомические аспекты

3 Стандартное эхокардиографическое исследование

Стандартные плоскости

Принципы проведения эхокардиографии

Первое эхокардиографическое исследование

Ультразвуковое исследование в М-режиме

Исследование в плоскости, проходящей под створками митрального клапана

Исследование на уровне митрального клапана

Исследование на уровне аортального клапана и левого предсердия

Перемещение плоскости исследования от уровня середины желудочка к корню аорты

Причины ошибок при выполнении измерений в М-режиме

Допплеровский профиль спектральной кривой скорости кровотока

Допплеровский профиль спектральной кривой скорости кровотока через полулунные клапаны

Атриовентрикулярные клапаны

Перешеек аорты

Нисходящая и брюшная аорта

Нижняя полая вена и печеночные вены

Легочные вены

4 Исследование гемодинамики

Оценка систолической функции

Основы диагностики

Эхокардиография

Оценка диастолической функции

Основы диагностики

Эхокардиография

Расчет минутного объема сердца и величины сброса крови

Морфометрический анализ

Нормирование по росту, массе и площади поверхности тела 2-шкала

Измерение морфометрических параметров сердца: клапаны и магистральные сосуды

5 Пороки сердца со сбросом крови слева направо

Дефекты межпредсердной перегородки

5.1.1 Общие сведения

5.1.2 Эхокардиография

5.2 Дефект межжелудочковой перегородки

5.2.1 Общие сведения

5.2.2 Эхокардиография

5.3 Дефект атриовентрикулярной перегородки

5.3.1 Общие сведения

5.3.2 Эхокардиография

5.4 Открытый артериальный проток

5.4.1 Общие сведения

5.4.2 Эхокардиография

5.5 Частичный аномальный дренаж легочных вен

5.5.1 Общие сведения

5.5.2 Эхокардиография

5.6 Тотальный аномальный дренаж легочных вен

5.6.1 Общие сведения

5.6.2 Эхокардиография

5.7 Дефект аортолегочной перегородки

5.7.1 Общие сведения

5.7.2 Эхокардиография

6 Цианотические врожденные пороки сердца

Транспозиция магистральных артерий

6.1.1 Общие сведения

6.1.2 Эхокардиография

6.2 Врожденная корригированная транспозиция магистральных артерий

6.2.1 Общие сведения

6.2.2 Эхокардиография

6.3 Двойное отхождение сосудов от правого желудочка

6.3.1 Общие сведения

6.3.2 Эхокардиография

6.4 Общий артериальный ствол

6.4.1 Общие сведения

6.4.2 Эхокардиография

6.5 Тетрада Фалло

6.5.1 Общие сведения

6.5.2 Эхокардиография

6.1 Транспозиция магистральных артерий

6.1.1 Общие сведения

6.1.2 Эхокардиография

6.2 Врожденная корригированная транспозиция магистральных артерий

6.2.1 Общие сведения

6.2.2 Эхокардиография

6.3 Двойное отхождение сосудов от правого желудочка

6.3.1 Общие сведения

6.3.2 Эхокардиография

6.4 Общий артериальный ствол

6.4.1 Общие сведения

6.4.2 Эхокардиография

6.5 Тетрада Фалло

6.5.1 Общие сведения

6.5.2 Эхокардиография

6.6 Атрезия легочного ствола при нормальной межжелудочковой перегородке

6.6.1 Общие сведения

6.6.2 Эхокардиография

6.7 Аномалия Эбштейна

6.7.1 Общие сведения

6.7.2 Эхокардиография

6.8 Атрезия трехстворчатого клапана

6.8.1 Общие сведения

6.8.2 Эхокардиография

6.9 Врожденные пороки сердца с унивентрикулярной гемодинамикой

6.9.1 Общие сведения

6.9.2 Эхокардиография

6.10 Синдром гипоплазии левых отделов сердца

6.10.1 Общие сведения

6.10.2 Эхокардиография

7 Пороки развития крупных сосудов и клапанов сердца

7.1 Стеноз легочного ствола

7.1.1 Общие сведения

7.1.2 Эхокардиография

7.2 Недостаточность клапана легочного ствола

7.2.1 Общие сведения

7.2.2 Эхокардиография

7.3 Аортальный стеноз

7.3.1 Общие сведения

7.3.2 Эхокардиография

7.4 Аортальная недостаточность

7.4.1 Общие сведения

7.4.2 Эхокардиография

7.5 Коарктация аорты

7.5.1 Общие сведения

7.5.2 Эхокардиография

7.6 Перерыв дуги аорты

7.6.1 Общие сведения

7.6.2 Эхокардиография

7.7 Врожденные сосудистые кольца и аномалии ветвей дуги аорты

7.7.1 Общие сведения

7.7.2 Эхокардиография

7.8 Митральный стеноз

7.8.1 Общие сведения

7.8.2 Эхокардиография

7.9 Митральная недостаточность

7.9.1 Общие сведения

7.9.2 Эхокардиография

7.10 Пролапс митрального клапана

7.10.1 Общие сведения

7.10.2 Эхокардиография

8 Врожденные аномалии развития коронарных артерий

8.1 Аномалии развития коронарных артерий

8.1.1 Общие сведения

8.1.2 Эхокардиография

8.2 Синдром Бланда-Уайта-Гарленда

8.2.1 Общие сведения

8.2.2 Эхокардиография

9 Аномалии развития системных вен

9.1 Общие сведения

9.2 Персистирующая левая верхняя полая вена

9.2.1 Эхокардиография

9.3 Перерыв нижней полой вены с оттоком крови по непарной и полунепарной венам («азигос-непрерывность»)

9.3.1 Эхокардиография

10 Аномалии положения сердца и внутренних органов

10.1 Декстрокардия

10.1.1 Общие сведения

10.1.2 Эхокардиография

Синдромы гетеротаксии

Общие сведения

Эхокардиография

11 Приобретенные заболевания сердца

Миокардиты

11.1.1 Общие сведения

11.1.2 Эхокардиография

11.2 Инфекционный эндокардит

11.2.1 Общие сведения

11.2.2 Эхокардиография

11.3 Скопление жидкости в полости перикарда.

Перикардит

11.3.1 Общие сведения

11.3.2 Эхокардиография

11.4 Синдром Кавасаки

11.4.1 Общие сведения

11.4.2 Эхокардиография

12 Опухоли сердца

12.1 Общие сведения

12.1.1 Патологическая анатомия и патологическая физиология

12.1.2 Классификация опухолей

12.2 Эхокардиография

12.2.1 Количество опухолевых узлов, их размеры и локализация

12.2.2 Эхогенность и эхоструктура опухоли

12.2.3 Обструкция клапанного отверстия и недостаточность клапана

12.2.4 Скопление жидкости в полости перикарда

12.2.5 Дифференциальная диагностика опухолей сердца

13 Кардиомиопатии

Дилатационная кардиомиопатия

13.1.1 Общие сведения

13.1.2 Эхокардиография

13.2 Гипертрофия сердца и гипертрофическая обструктивная кардиомиопатия

13.2.1 Общие сведения

13.2.2 Эхокардиография

13.3 Рестриктивная кардиомиопатия

13.3.1 Общие сведения

13.4 Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка

13.4.1 Общие сведения

13.4.2 Эхокардиография

13.5 Некомпактная кардиомиопатия

13.5.1 Общие сведения

13.5.2 Эхокардиография

14 Легочная гипертензия

14.1 Общие сведения

14.1.1 Патологическая анатомия и патологическая физиология

14.1.2 Клиническая картина, течение, терапия

14.2 Эхокардиография

14.2.1 Измерение диаметра правых предсердия и желудочка

14.2.2 Оценка функции правого желудочка

14.2.3 Визуализация легочного ствола и правой и левой легочных артерий

14.2.4 Особенности движения межжелудочковой перегородки

14.2.5 Расчет давления в легочном круге кровообращения

14.2.6 Анализ профиля спектральной кривой скорости кровотока через клапан легочного ствола

14.2.7 Колебание диаметра нижней полой вены в зависимости от фаз дыхания

14.2.8 Оценка функции правого желудочка

14.2.9 Оценка функции левого желудочка

14.2.10 Исключение патологического сброса крови в сердце или вне его; исключение обструкции легочных вен и патологии левых отделов сердца

14.2.11 Исключение скопления жидкости в полости перикарда

14.2.12 Динамическое наблюдение за пациентами после предсердной септостомии

15 Коррекция гемодинамики по Фонтэну

15.1 Общие сведения

15.1.1 Патологическая анатомия и патологическая физиология

15.2 Эхокардиография

15.2.1 Верхний кавопульмональный анастомоз

15.2.2 «Фонтэновское кровообращение»

16 Эхокардиографическая картина детских и генетически обусловленных болезней

17 Эхокардиография в неонатологии

17.1 Врожденные пороки сердца, при которых системное кровообращение зависит от проходимости артериального протока

17.1.1 Критический аортальный стеноз

17.1.2 Коарктация аорты

17.1.3 Перерыв дуги аорты

17.1.4 Синдром гипоплазии левых отделов сердца .

17.2 Врожденные пороки сердца, при которых легочное кровообращение зависит от проходимости артериального протока

17.2.1 Критический легочный стеноз

17.2.2 Атрезия легочного ствола

17.2.3 Тетрада Фалло

17.2.4 Атрезия трехстворчатого клапана

17.2.5 Аномалия Эбштейна

17.3 Врожденные пороки сердца с параллельным функционированием легочного и системного кругов кровообращения

17.3.1 D-транспозиция магистральных артерий

17.4 Врожденные пороки сердца, характеризующиеся полным интракардиальным смешением крови

17.4.1 Общий артериальный ствол

17.4.2 Тотальный аномальный дренаж легочных вен Унивентрикулярное сердце

17.5 Пороки сердца с гемодинамически значимым сбросом крови слева направо

17.5.1 Большие дефекты межжелудочковой перегородки

17.5.2 Полная форма атриовентрикулярного канала . 3 83

17.5.3 Дефект аортолегочной перегородки

17.6 Открытый артериальный проток у новорожденных

17.6.1 Общие сведения

17.6.2 Эхокардиография

17.7 Персистирующая легочная гипертензия новорожденных Общие сведения

17.7.2 Эхокардиография

17.8 Врожденные диафрагмальные грыжи и дефекты диафрагмы

17.8.1 Общие сведения

17.8.2 Эхокардиография

17.9 Первичное закрытие артериального протока

17.9.1 Общие сведения

17.9.2 Эхокардиография

18 Эхокардиография при неотложных состояниях в педиатрии

18.1 Исключение быстро устранимой причины, особенно тампонады сердца, вызвавшей кардиогенный шок

18.2 Оценка систолической функции левого желудочка

18.3 Определение размеров правого желудочка и оценка его функции для исключения легочной гипертензии

18.4 Оценка волемического статуса

18.4.1 Пациенты, которым проводится искусственная вентиляция легких

18.4.2 Пациенты с сохранным самостоятельным дыханием

18.5 Определение минутного объема сердца

19 Дифференциальная диагностика наиболее важных врожденных пороков сердца и их эхокардиографическая симптоматика

20 Чреспищеводная эхокардиография

20.1 Оборудование

Методика исследования

20.3 Исследование в стандартных плоскостях

20.4 Положение датчика в средней части пищевода

20.5 Положение датчика на уровне верхней части пищевода

20.6 Положение датчика в нижней/средней части пищевода

20.7 Трансгастральное сканирование

20.8 Аортальный срез

21 Приложение. Морфометрические показатели сердца

21.1 Нормальные значения морфометрических показателей сердца, измеренных при исследовании в M-режиме

21.2 Нормальные значения скорости кровотока в различных отделах сердца, определенной с помощью спектральной допплерографии

21.3 Фракция укорочения

21.4 Фракция выброса

21.5 Систолическая экскурсия кольца трехстворчатого клапана (TAPSE)

21.6 Количественная оценка стенозов

21.6.1 Расчет с помощью упрощенного уравнения Бернулли

21.6.2 Расширенное уравнение Бернулли

21.7 Интернет

0 комментариев