МРТ печени. Пиогенный (бактериальный) абсцесс. МР-семиотика. Дифференциальная диагностика. Лекция для врачей

Лекция для врачей "МРТ печени. Пиогенный (бактериальный) абсцесс. МР-семиотика. Дифференциальная диагностика." (отрывок из книги "МРТ. Органы живота. Руководство. Практическая магнитно-резонансная томография" - Г. Е. Труфанов)

Пиогенный (бактериальный) абсцесс

Определение. Скопление гнойного экссудата на фоне деструкции печеночной паренхимы и стромы, вызванной бактериальной инфекцией.

Патогенез и патоморфология

Существует пять основных путей формирования бактериальных абсцессов печени.

• Билиарный: восходящий холангит на фоне холедохолитиаза и доброкаче-ственной или злокачественной обструкции желчевыводящих путей.

• Портальный: пиофлебит на фоне аппендицита, дивертикулита, проктита, воспалительных заболеваний кишки. Инфекционный процесс правых отделов толстой кишки распространяется на печень через верхнюю брыжеечную вену, левых отделов толстой кишки — через нижнюю брыжеечную и селезеночную вены.

• Артериальный: септицемия при бактериальном эндокардите, пневмонии, остеомиелите.

• Контактный: перфорация язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, пиелонефрит, поддиафрагмальный абсцесс.

• Травматический: тупая травма живота или проникающее ранение.

Этиология. До 90% абсцессов печени имеют бактериальное происхождение. Наиболее часто возбудителями являются: у взрослых — Е. coll; у детей — S. aureus.

Эпидемиология. Встречаемость пиогенных абсцессов печени в западных странах возрастает в связи с высокой распространенностью дивертикулита и восходящего холангита.

Сочетанные патологические изменения. Дивертикулит, аппендицит, доброкачественная или злокачественная обструкция желчевыводящих путей, перфорация язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, бактериальный эндокардит, пневмония, остеомиелит.

Макроскопические черты. Множественные или одиночные гнойные образования.

Клинические проявления

Наиболее типичные проявления: лихорадка, боли в правом верхнем отделе живота, недомогание, озноб. Тошнота, рвота, потеря массы тела, гепатомегалия, болезненность при пальпации печени.

При локализации абсцесса субкапсулярно по диафрагмальной поверхности печени могут возникать ателектазы базальных сегментов правого легкого, плевральный выпот в правом реберно-диафрагмальном синусе.

МР-семиотика

TI-ВИ. Выявляется объемное образование гипоинтенсивного МР-сигнала.

Т2-ВИ. Визуализируемое образование характеризуется гиперинтенсивным MP-сигналом с зоной отека гиперинтенсивного сигнала.

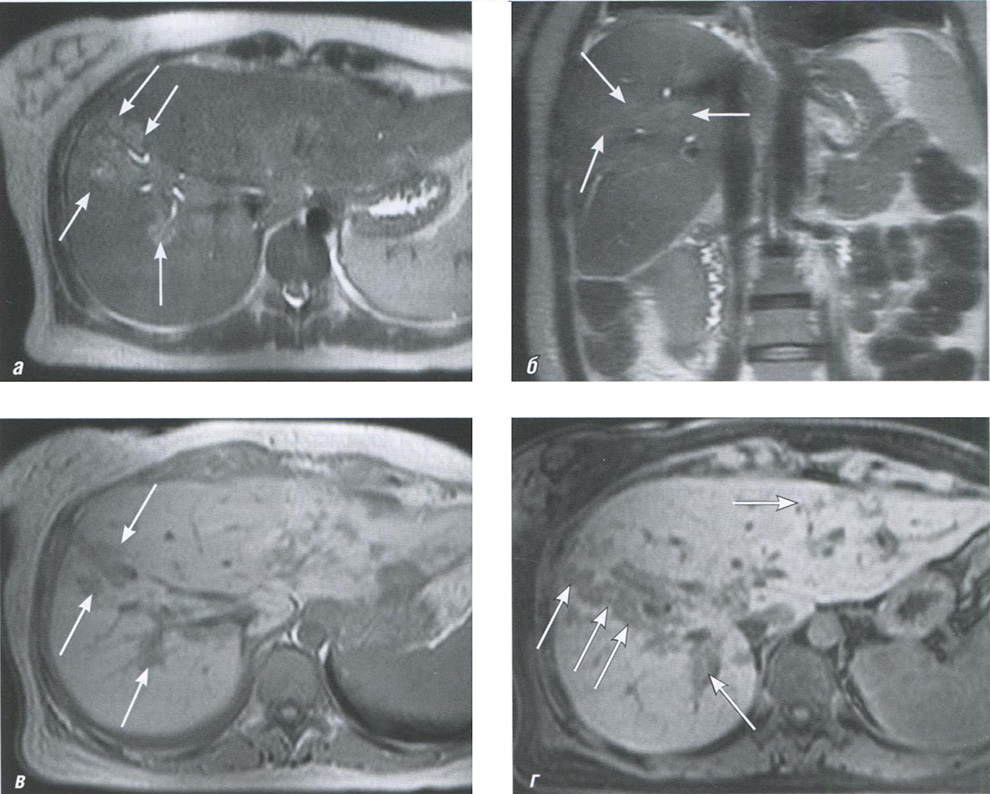

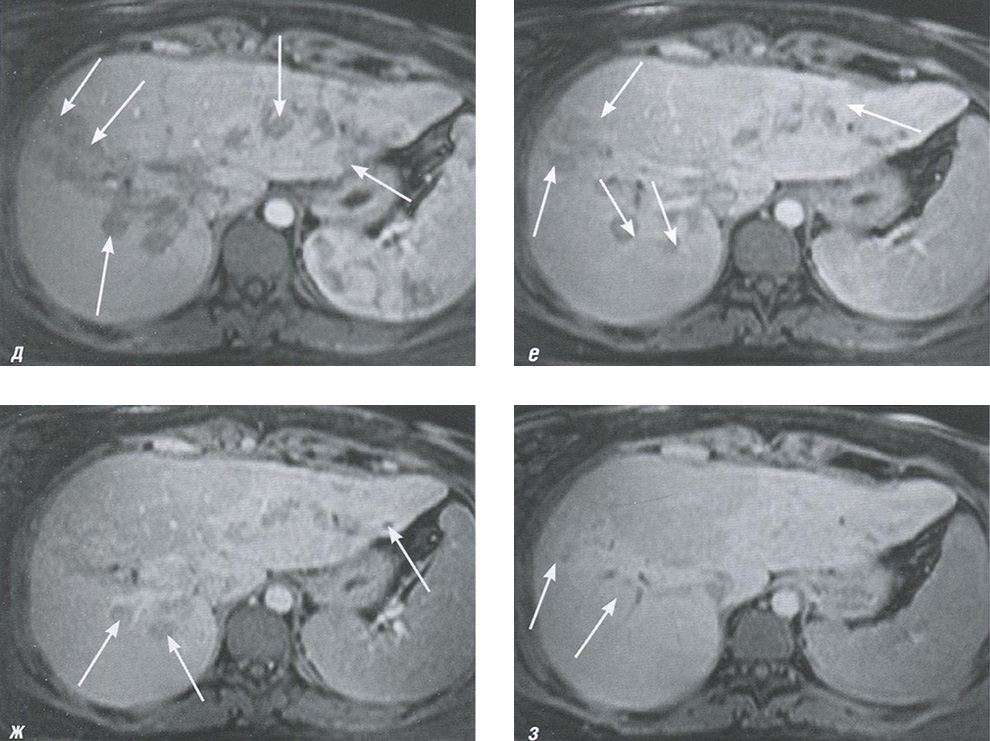

Рис. 2.6. Магнитно-резонансные томограммы печени: а—Т2-ВИ, аксиальная плоскость; б—Т2-ВИ, фронтальная плоскость; в—Т1-ВИ; г—T1-FS-ВИ. Билиарные абсцессы печени. Походу ветвей воротной вены (желчных протоков) визуализируются множественные округлые образования с нечеткими конурами, изогиперинтенсивные на Т2-ВИ и гипоинтенсивные на Т1-ВИ (стрелки). После внутривенного введения контрастного вещества отмечается постепенное неравномерное накопление его данными образованиями преимущественно по периферии (в венозную и равновесную фазы) с практически полным заполнением полостей абсцессов (за счет процесса диффузии) на отсроченных изображениях (более 10 мин)

Рис. 2.6. Окончание. Магнитно-резонансные томограммы печени: д — поздняя артериальная фаза г — венозная фаза; ж - фаза сосудистого равновесия; з - через 10 мин после введения контрастного вещества. Билиарные абсцессы печени. По ходу ветвей воротной вены (желчных протоков) визуализируются множественные округлые образования с нечеткими конурами, изогиперинтенсивные на Т2-ВИ и гипоинтенсивные на Т1-ВИ (стрелки). После внутривенного введения контрастного вещества отмечается постепенное неравномерное накопление его данными образованиями преимущественно по периферии (в венозную и равновесную фазы) с практически полным заполнением полостей абсцессов (за счет процесса диффузии) на отсроченных изображениях (более 10 мин)

МРХПГ. Обладает высокой специфичностью в выявлении обструкции желчевыводящих путей и холангита.

Т1-ВИ с контрастным усилением. Капсула абсцесса накапливает контрастный препарат. Центральные отделы сохраняют гипоинтенсивный MP-сигнал. Абсцессы диаметром менее 1 см могут гомогенно накапливать контрастный препарат, что имитирует гемангиомы (рис. 2.6).

Дифференциальная диагностика

Амебный абсцесс. В отличие от бактериальных, амебные абсцессы локализуются по периферии печени и имеют четкие контуры. В большинстве случаев одиночные (85%), в основном локализуются в правой доле (70%), реже — в левой (15%). Типично субкапсулярное расположение. Чаще встречаются у иммигрантов, гомосексуалистов, лиц, длительно находящихся в домах престарелых, психиатрических стационарах и т.д.

Эхинококковая киста. Визуализируется крупное кистозное образование, окруженное дочерними кистами. Характерны криволинейные или кольцевидные обызвествления по периферии кисты. Отмечается расширение внутрипеченочных желчных протоков за счет компрессии и/или прорыва кисты в желчевыводящие пути.

Инфаркт пересаженной печени. Определяются признаки тромбоза печеночной артерии с некрозом паренхимы печени и сегмента желчевыводящих путей. На основании только данных методов лучевой диагностики не отличается от пиогенного абсцесса.

Билиарная цистаденокарнинома. Встречается редко, имеет вид многокамерного кистозного образования, плотность близкая к жидкостной. Прилежащая паренхима — без признаков реактивного воспаления.

Метастазы. Многокамерная структура нетипична. Отмечается высокое стояние купола диафрагмы, наличие плеврального выпота нехарактерно. Уровень лейкоцитов в периферической крови не изменен, лихорадка нехарактерна. На фоне лечения метастазы с центральным некрозом могут не отличаться от абсцесса.

Течение заболевания и прогноз

Осложнения: распространение инфекционного процесса в поддиафрагмальное пространство с формированием ателектазов в базальных сегментах правого легкого и плевральным выпотом в правом реберно-диафрагмальном синусе.

Прогноз при аспирации абсцесса и адекватной медикаментозной терапии — благоприятный. Катетеризация не приносит ожидаемых результатов в 10% случаев. Риск рецидива составляет около 10%.

Дополнительный материал

МРТ печени. Кандидоз. МР-семиотика. Дифференциальная диагностика

МРТ печени. Гепатит. МР-семиотика. Дифференциальная диагностика

Книга "МРТ. Органы живота. Руководство. Практическая магнитно-резонансная томография"

Авторы: Г. Е. Труфанова, В. А. Фокина

В руководстве представлена нормальная и магнитно-резонансная анатомия паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также аспекты методики проведения исследования. Подробно изложена МР-семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы, селезенки, органов мочевыделительной системы и надпочечников. Даны рекомендации по тактике MP-исследования, приведена дифференциальная диагностика. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний.

Книга предназначена специалистам по лучевой диагностике, врачам смежных специальностей, практикующим в области абдоминальной радиологии, а также может быть рекомендована для подготовки врачей в системе последипломного профессионального образования.

Содержание книги "МРТ. Органы живота. Руководство. Практическая магнитно-резонансная томография" - Г. Е. Труфанова, В. А. Фокина

Глава 1. Нормальная и магнитно-резонансная анатомия печени

1.1. Нормальная анатомия печени

1.2. Магнитно-резонансная анатомия печени

Глава 2. Магнитно-резонансная диагностика заболеваний печени

2.1. Агенезия сегмента

2.2. Врожденный фиброз

2.3. Поликистозная болезнь

2.4. Билиарная гамартома

2.5. Гепатит

2.6. Кандидоз

2.7. Пиогенный (бактериальный) абсцесс

2.8. Амебный абсцесс

2.9. Кисты

2.10. Эхинококковая киста

2.11. Артериовенозные мальформации (болезнь Рандю–Вебера–Ослера)

2.12. Инфаркт

2.13. Синдром Бадда–Киари

2.14. Венозный застой

2.15. HELLP-синдром

2.16. Пелиоз

2.17. Гемохроматоз

2.18. Болезнь Вильсона–Коновалова

2.19. Стеатоз

2.20. Цирроз

2.21. Очаговый сливной фиброз

2.22. Первичный билиарный цирроз

2.23. Узловая регенераторная гиперплазия

2.24. Саркоидоз

2.25. Очаговая узловая гиперплазия

2.26. Кавернозная гемангиома

2.27. Аденома

2.28. Ангиомиолипома

2.29. Гепатоцеллюлярный рак

2.30. Фиброламеллярная карцинома

2.31. Холангиокарцинома

2.32. Эпителиоидная гемангиоэндотелиома

2.33. Билиарная цистаденокарцинома

2.34. Ангиосаркома

2.35. Лимфома и метастазы

2.36. Лучевой гепатит

2.37. Повреждения печени

2.38. Повреждения желчевыводящих путей

Часть II. Желчевыводящие пути

Глава 3. Нормальная и магнитно-резонансная анатомия желчевыводящих путей

3.1. Нормальная анатомия желчевыводящих путей

3.2. Магнитно-резонансная анатомия желчевыводящих путей

Глава 4. Магнитно-резонансная диагностика заболеваний желчевыводящих путей

4.1. Болезнь Кароли

4.2. Кисты желчных протоков

4.3. Восходящий холангит

4.4. Рецидивирующий гнойный холангит

4.5. Первичный склерозирующий холангит

4.6. Холедохолитиаз

4.7. Синдром Мирицци

4.8. Холецистит

4.9. Кальцифицирующий холецистит

4.10. Синдром известковой желчи

4.11. Паразитарные заболевания

4.12. Холангиопатия при СПИДе

4.13. Гиперпластический холецистоз

4.14. Внутрипротоковая цистаденома

4.15. Холангиокарцинома

4.16. Рак большого (фатерова) сосочка двенадцатиперстной кишки

4.17. Рак желчного пузыря

4.18. Холангит при проведении химиотерапии

Часть III. Поджелудочная железа

Глава 5. Нормальная и магнитно-резонансная анатомия поджелудочной железы

5.1. Нормальная анатомия поджелудочной железы

5.2. Магнитно-резонансная анатомия поджелудочной железы

Глава 6. Магнитно-резонансная диагностика заболеваний поджелудочной железы

6.1. Гипоплазия поджелудочной железы

6.2. Кольцевидная поджелудочная железа

6.3. Расщепление поджелудочной железы

6.4. Добавочная поджелудочная железа

6.5. Муковисцидоз

6.6. Острый панкреатит

6.7. Псевдокисты поджелудочной железы

6.8. Хронический панкреатит

6.9. Травматический панкреатит

6.10. Серозная цистаденома поджелудочной железы

6.11. Истинные кисты поджелудочной железы

6.12. Муцинозная цистаденома поджелудочной железы

6.13. Внутрипротоковая папиллярная муцинозная цистаденома

6.14. Протоковый рак поджелудочной железы

6.15. Опухоль из островковых клеток поджелудочной железы

6.16. Солидно-папиллярные опухоли поджелудочной железы

6.17. Метастазы и лимфома поджелудочной железы

Часть IV. Селезенка

Глава 7. Нормальная и магнитно-резонансная анатомия селезенки

7.1. Нормальная анатомия селезенки

7.2. Магнитно-резонансная анатомия селезенки

Глава 8. Магнитно-резонансная диагностика заболеваний селезенки

8.1. Спленомегалия и гиперспленизм

8.2. Аспления и полиспления

8.3. Добавочная селезенка

8.4. Абсцесс селезенки

8.5. Инфаркт селезенки

8.6. Кисты селезенки

8.7. Первичные опухоли селезенки

8.8. Метастазы и лимфома селезенки

8.9. Травма селезенки

Часть V. Почки

Глава 9. Нормальная и магнитно-резонансная анатомия почек

9.1. Нормальная анатомия почек

9.2. Магнитно-резонансная анатомия почек

Глава 10. Магнитно-резонансная диагностика заболеваний почек

10.1. Подковообразная почка

10.2. Дистопия почек

10.3. Гипертрофия центральной колонны (колонна Бертини)

10.4. Поликистозная болезнь

10.5. Болезнь Гиппеля–Линдау

10.6. Обструкция пиелоуретерального сегмента

10.7. Пиелонефрит

10.8. Ксантогранулематозный пиелонефрит

10.9. Эмфизематозный пиелонефрит

10.10. Гломерулонефрит

10.11. Абсцесс почки

10.12. Папиллярный некроз

10.13. Мочекаменная болезнь

10.14. Нефрокальциноз

10.15. Приобретенная уремическая кистозная нефропатия

10.16. Спонгиозная почка

10.17. Стеноз почечной артерии

10.18. Инфаркт почки

10.19. Тромбоз почечной вены

10.20. Кисты почек

10.21. Онкоцитома почки

10.22. Ангиомиолипома почки

10.23. Кистозная нефрома

10.24. Медуллярная карцинома

10.25. Почечно-клеточный рак

10.26. Переходно-клеточный рак

10.27. Метастатическое поражение и лимфома почки

10.28. Травма почки

Часть VI. Надпочечники

Глава 11. Нормальная и магнитно-резонансная анатомия надпочечников

11.1. Нормальная анатомия надпочечников

11.2. Магнитно-резонансная анатомия надпочечников

Глава 12. Магнитно-резонансная диагностика заболеваний надпочечников

12.1. Гиперплазия надпочечников

12.2. Надпочечниковая недостаточность

12.3. Туберкулез и микотическое поражение

12.4. Кровоизлияние в надпочечник

12.5. Киста надпочечника

12.6. Аденома надпочечника

12.7. Миелолипома надпочечника

12.8. Феохромоцитома

12.9. Рак надпочечника

12.10. Метастазы и лимфома надпочечника

12.11. Сочетанные (коллизионные) опухоли надпочечника

0 комментариев