Эндоцервицит (цервицит). УЗИ в детской гинекологии. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Эндоцервицит (цервицит). УЗИ в детской гинекологии" (отрывок из книги "Детская ультразвуковая диагностика: Учебник. Том 4. Гинекология" - М. И. Пыков)

Эндоцервицит (цервицит)

Воспалительному процессу в шейке матки (цервициту) способствуют воспалительные процессы в нижерасположенных отделах полового тракта, экстрагенитальные заболевания, а также травмы шейки, особенно на фоне бактериального вагиноза, который проявляется дисбиозом во влагалище. Нарушение нормальной флоры влагалища может встречаться у детей и подростков, особенно после лечения антибиотиками. Эрозия (псевдоэрозия) шейки матки, возникающая вследствие гормонального дисбаланса и не выявляющаяся при эхографическом исследовании, может быть заподозрена в случае обнаружения признаков эндоцервицита.

Патологический процесс возникает сначала в слизистой цервикального канала. Впоследствии присоединяется воспаление в мышечном слое, что ведет к гипертрофии шейки.

Диагностика эндоцервицита успешна при использовании полостного датчика. При трансабдоминальном сканировании оценить состояние шейки матки и тем более ее срединного комплекса чрезвычайно сложно. Достоверных ультразвуковых признаков стадий течения воспалительного процесса слизистой цервикального канала не существует, так же, как не существуют эхографические особенности в зависимости от вида возбудителя.

Эхографические признаки эндоцервицита:

- утолщение М-эха более 5 мм;

- неоднородная структура эндоцервикса;

- гиперэхогенные включения в эндоцервиксе;

- неровная или чрезмерно выраженная граница между слизистой и мышечным слоем;

- множественные кисты шейки;

- анэхогенное содержимое в просвете цервикального канала вне периовуляторной фазы;

- гиперэхогенные включения малых размеров с акустическим феноменом реверберации, характерным для пузырьков газа;

- васкуляризация эндоцервикса;

- обильная васкуляризация подлежащих тканей.

В отличие от эндометрия эхографическая картина эндоцервикса не меняется в зависимости от фазы цикла, и нормой является однородная структура с эхогенной линией смыкания листков слизистой. В связи с тем что слизистая оболочка эндоцервикса не имеет базального слоя и переходит в мышечный без четких границ, при ультразвуковом исследовании этой зоны четкий контур отсутствует. Такие особенности нормального строения шейки усложняют диагностику воспалительного процесса.

Граница между слизистой и мышечным слоем при эндоцервиците становится видимой, неровной и может быть чрезмерно выражена. В связи с этим появляется возможность измерения М-эха шейки, величина которого превышает 5-6 мм. Процессы экссудации и пролиферации также ведут к увеличению толщины срединного комплекса.

Линия смыкания слизистой цервикального канала также может быть или неопределяемой, или же гиперэхогенной, утолщенной.

Неоднородная структура слизистой возникает вследствие участков повышенной и сниженной эхогенности, а также гиперэхогенных включений в ней, которые, возможно, представляют собой участки фиброза и микрокальциноза.

В эндоцервиксе и в мышечном слое возникают кисты вследствие закупорки выводных протоков желез. Они могут быть как единичные, так и множественные. Ретенционные кисты шейки при воспалении имеют гиперэхогенные стенки неоднородной толщины, внутренняя поверхность неровная, содержимое неоднородное, от анэхогенного вплоть до гиперэхогенного.

В связи с экссудацией в просвете цервикального канала видно анэхогенное содержимое, которое наблюдается вне периовуляторного периода. Расширение канала может быть как на всем протяжении, так и фрагментарно.

В просвете цервикального канала, а также в слизистой можно увидеть мелкие гиперэхогенные включения, дистальный (по отношению к датчику) полюс которых имеет треугольную форму. Иногда регистрируется перемещение этих образований в жидкости, заполняющей цервикальный канал, что дает основание расценивать их как пузырьки газа.

В случае распространения воспаления на мышечный слой структура шейки становится неоднородной.

Необходимо отметить, что отсутствуют достоверные эхографические признаки воспалительного процесса в шейке матки, и у пациентки могут присутствовать не все признаки одновременно. Для того чтобы выявить эндоцервицит, необходимо наличие 3 и более эхографических маркеров заболевания, и чем больше их обнаружено, тем точнее диагностика (рис. 10.1). При подозрении на эндоцервицит необходимо лабораторное исследование содержимого цервикального канала.

При ЦДК выявляются сосуды в эндоцервиксе и гиперваскуляризация подлежащего мышечного слоя. Нередко сосуды располагаются по границе цервикального канала, что создает впечатление подчеркивания его просвета. При спектральной допплерографии определяется преимущественно низкоскоростной венозный кровоток.

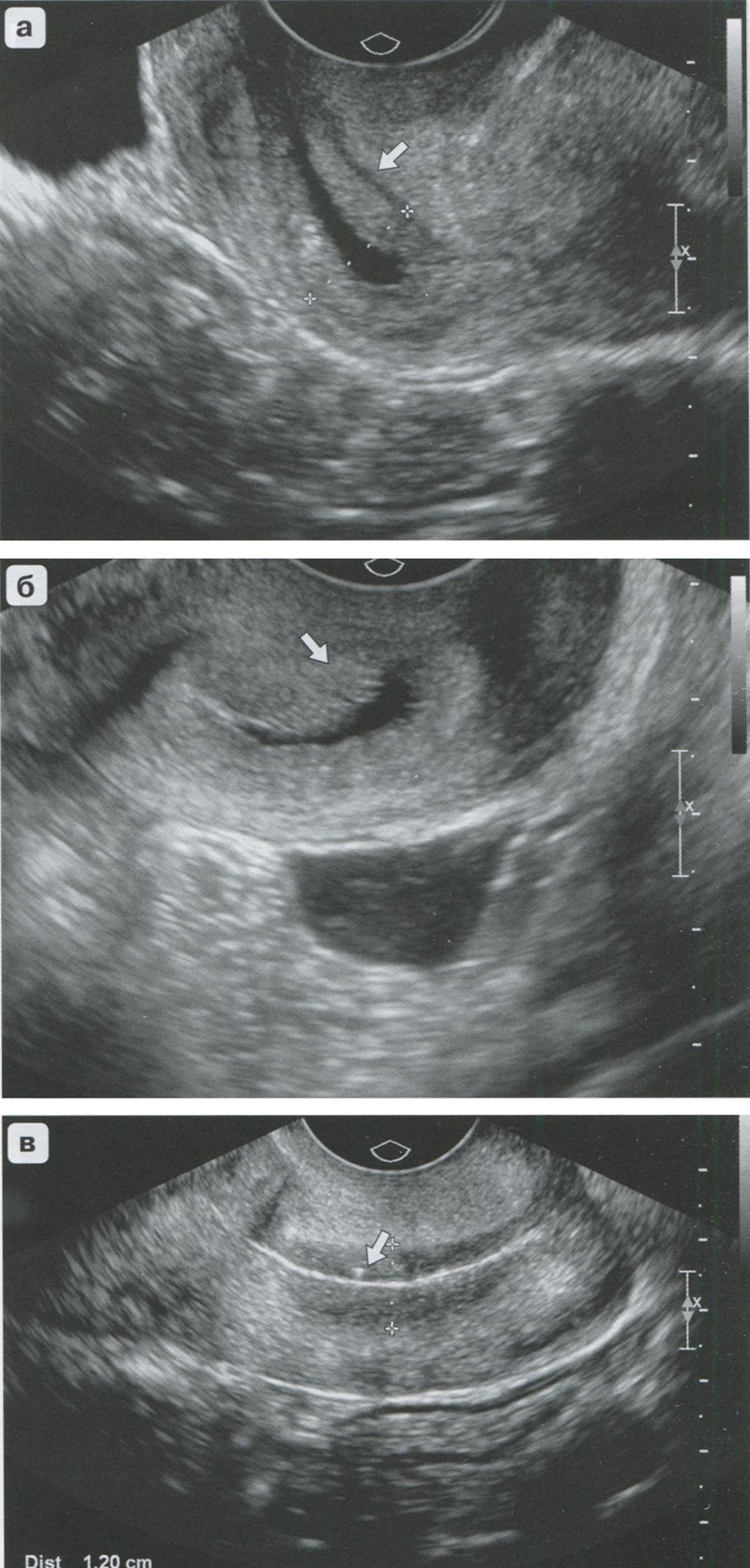

Рис. 10.1. Различные варианты изображения шейки матки при эндоцервиците. а – зияние цервикального канала, неоднородная структура слизистой с гиперэхогенными включениями, гипоэхогенный субэндоцервикальный слой (стрелка), создающий четкую границу между эндоцервиксом и мышечным слоем, толщина срединного комплекса 14 мм (между маркерами); б - зияние цервикального канала, выраженная складчатость эндоцервикса передней стенки, приводящая к неоднородной структуре (стрелка), утолщение М-эха, неоднородная структура мышечного слоя передней стенки; в - гипоэхогенный эндоцервикс, мелкое гиперэхогенное включение с акустическим эффектом реверберации (пузырек газа) (стрелка), чрезмерно выраженная линия смыкания, утолщение М-эха.

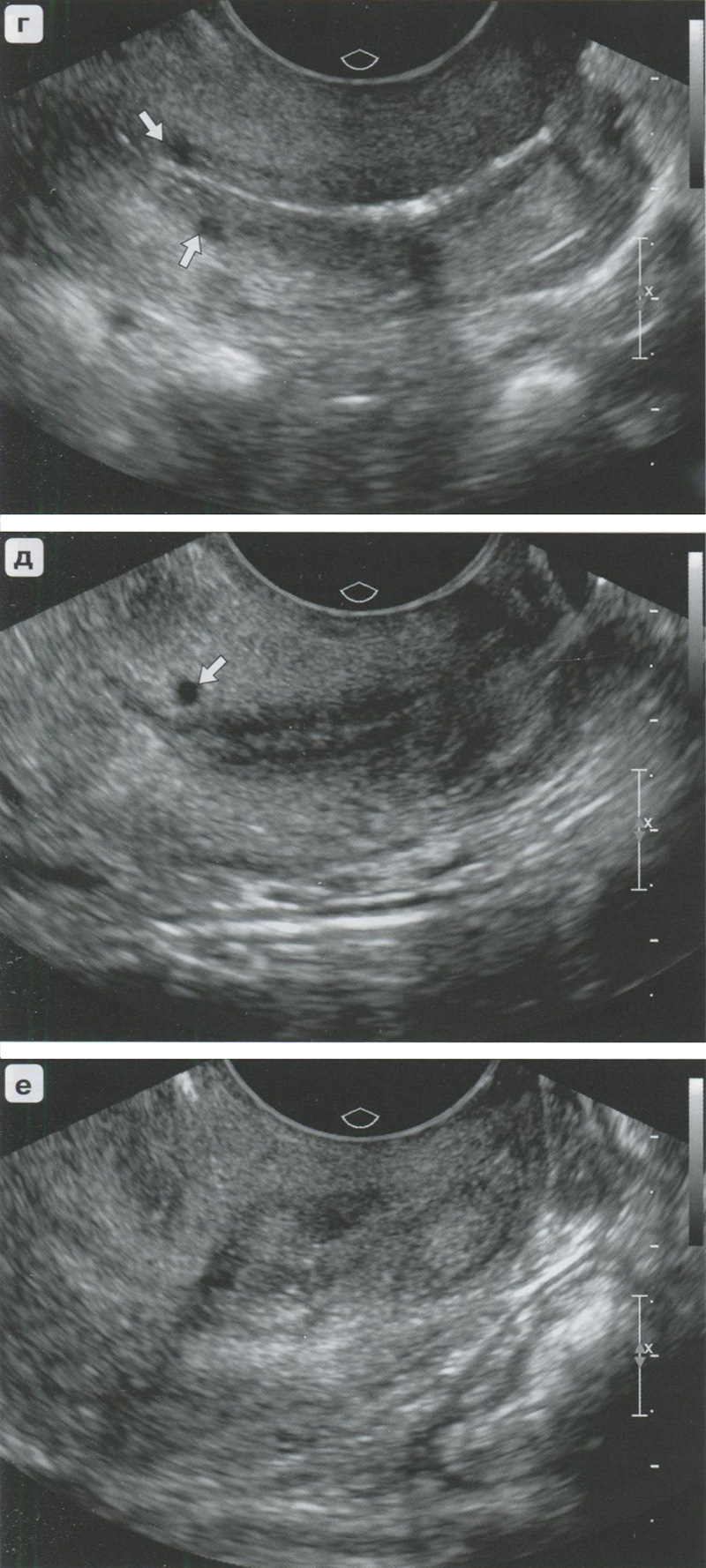

Рис. 10.1 (продолжение). г – гипоэхогенная слизистая, в которой имеются мелкие кисты (стрелки), чрезмерно выраженная линия смыкания листков эндоцервикса; д – анэхогенный эндоцервикс в средней трети цервикального канала с нечеткой линией смыкания и четкой границей с мышечным слоем, который неоднородной структуры, единичная киста малого размера (стрелка); е - отсутствие четкой идентификации цервикального канала, неоднородная структура слизистой с гипогиперэхогенными включениями, а также мышечного слоя, утолщение М-эха.

Книга "Детская ультразвуковая диагностика: Учебник. Том 4. Гинекология"

Автор: М. И. Пыков

Четвертый том учебника по ультразвуковой диагностике в педиатрии посвящен детской гинекологии. В данной книге приводятся совершенно новые статистические данные по размерам внутренних половых органов у девочек различных возрастных групп. В ином аспекте представлены острые заболевания живота и малого таза с возможностью определенной дифференциальной диагностики.

Учитывая, что в нашей стране декретируемый детский возраст был сдвинут до 18 лет, по многочисленным просьбам врачей детских лечебных учреждений приводится новая глава по ультразвуковой диагностике при беременности. Для педиатров это во многом совершенно новый материал. Мы повторно использовали большой пласт иллюстративного материала, однако в представляемом учебнике впервые в большом количестве публикуются уникальные эхограммы по врожденной патологии, острым заболеваниям, вариантам развития внутренних половых органов.

Учебник "Детская ультразвуковая диагностика" предназначен для врачей ультразвуковой диагностики, педиатров, детских хирургов, эндокринологов.

Содержание книги "Детская ультразвуковая диагностика: Учебник. Том 4. Гинекология" - М. И. Пыков

Глава 1. Основные этапы развития женских внутренних половых органов

Глава 2. Методики ультразвукового исследования

2.1. Трансабдоминальное исследование органов малого таза

2.2. Трансректальное (трансвагинальное) исследование

2.3. Допплеровское исследование

Глава 3. Ультразвуковая анатомия органов малого таза в норме

3.1. Матка

3.2. Яичники

3.3. Маточные трубы

3.4. Кровоснабжение матки

3.5. Кровоснабжение яичников и маточных труб

3.6. Особенности яичников у подростков

Глава 4. Гинекологическая патология в возрастном аспекте

Глава 5. Динамика полового развития в норме. Нарушения полового созревания

5.1. Преждевременное половое созревание

5.2. Нарушения полового развития в пубертатном возрасте по типу «стертой» вирилизации

5.3. Задержка полового развития

Глава 6. Нарушения менструального цикла

Глава 7. Аномалии развития матки и придатков

7.1. Врожденные аномалии анатомического строения матки

7.2. Нарушение процесса формирования репродуктивного канала

7.3. Аномалии развития яичников

7.4. Аномалии развития маточных труб

7.5. Другие аномалии развития органов репродуктивной системы

Глава 8. Ретенционные кисты яичников

8.1. Фолликулярная киста

8.2. Киста желтого тела (лютеиновая киста)

8.3. Перекрут кисты яичника (перекрут яичника)

8.4. Апоплексия кисты яичника

8.5. Тактика ведения больных с функциональными кистами яичников

8.6. Пункция кист под ультразвуковым контролем

8.7. Эндометриоидная киста (см. главу 12)

8.8. Дифференциальная диагностика кист яичников

Глава 9. Патология эндометрия

9.1. Диффузная гиперплазия эндометрия

9.2. Полип эндометрия

9.3. Дифференциальная диагностика гиперпластических процессов эндометрия

Глава 10. Воспалительные заболевания органов малого таза

10.1. Эндоцервицит (цервицит)

10.2. Эндометрит (эндомиометрит)

10.3. Сальпингит

10.4. Оофорит

10.5. Тубоовариальное образование

10.6. Общие эхографические признаки воспалительного процесса придатков матки

10.7. Спаечный процесс малого таза

10.8. Перитонеальные кисты

10.9. Пункция перитонеальных кист и тубоовариальных абсцессов под ультразвуковым контролем

10.10. Дифференциальная диагностика воспалительных заболеваний органов малого таза

Глава 11. Опухоли внутренних половых органов

11.1. Опухоли яичников

11.2. Принципы дифференциальной диагностики опухолей и опухолевидных процессов яичников

11.3. Миома матки

Глава 12. Генитальный эндометриоз

12.1. Эндометриоз яичников

12.2. Дифференциальная диагностика эндометриоза яичников

12.3. Эндометриоз брюшины

Глава 13. Расширение вен малого таза

13.1. Дифференциальная диагностика патологии сосудов малого таза

Глава 14. Контрацептивные средства

14.1. Гормональная контрацепция

14.2. Внутриматочные контрацептивы

14.3. Медикаментозные внутриматочные контрацептивы

14.4. Осложнения и побочные реакции при введении внутриматочных контрацептивов

Глава 15. Беременность и ее осложнения

15.1. Маточная беременность в I триместре

15.2. Внематочная беременность

15.3. Трофобластическая болезнь

Глава 16. Молочная железа

16.1. Ультразвуковая аппаратура и методика исследования молочных желез у детей

16.2. Физиология молочных желез у девочек

16.2.1. Предпубертатная молочная железа (нормальная и ультразвуковая анатомия)

16.2.2. Молочная железа пубертатного периода (нормальная и ультразвуковая анатомия)

16.3. Заболевания молочных желез у детей и подростков

16.3.1. Дисплазии (гинекомастии) молочных желез

16.3.2. Жидкостьсодержащие образования (кисты)

16.3.3. Воспалительные заболевания (маститы)

16.3.4. Доброкачественные опухоли молочных желез

16.3.5. Злокачественные опухоли молочных желез

Список рекомендуемой литературы

Контрольные вопросы

Ответы

0 комментариев