Холтеровское мониторирование. Анализ результатов исследования. Лекция для врачей

Лекция для врачей "Холтеровское мониторирование. Анализ результатов исследования." (отрывок из книги "Холтеровское мониторирование" - Макаров Л. М.Купить книги по кардиологии)

Продолжительность проведения холтеровского мониторирования (ХМ)

Основным клиническим стандартом является проведение суточного, 24-часового исследования. Укорочение времени регистрации менее 24 часов может быть связано с техническими или организационными аспектами проведения исследования в конкретной клинике, однако, адекватная анализу запись не должна быть короче 12 часов с полным включением в нее периода ночного сна. При редко, но регулярно встречающихся симптомах (1—2 раза в неделю), возможно удлинение времени 24-часовой регистрации. Современные системы ХМ уже позволяют проводить регистрацию ритма без замены элементов питания до 7 дней. При более редко возникающих симптомах целесообразно рассмотреть вопрос о возможности применения транстелефонного мониторирования или имплантированных петлевых регистраторов.

Анализ результатов исследования

Первым этапом дешифровки результатов холтеровского мониторирования (ХМ) является автоматический анализ по алгоритму дешифратора, заложенному в конкретной коммерческой системе ХМ. В основе существующих алгоритмов оценки лежит аналого-цифровое преобразование электрического сигнала, отфильтровка от возникающих шумов и наводок. Принцип дифференцирования шумов от истинного электрического сигнала сердца основывается на выделении различных частотных диапазонов, характерных для обоих типов электрического сигнала, использовании различных частотных характеристик адаптивных фильтров. Другим важным направлением фильтрации сигнала является использование алгоритмов коррекции изолинии.

После фильтрации электрического сигнала проводится идентификация нарушений ритма сердца на основе алгоритма конкретного дешифратора. В основе автоматического анализа электрокардиограммы при ХМ лежит калькуляция и оценка вариабельности RR интервалов, ширины QRS комплекса и конечной части сердечного цикла (сегмента ST и интервала QT). Анализ RR интервалов позволяет оценить параметры ЧСС, вариабельности ритма сердца, заложенные в алгоритм дешифратора, критерии оценки нарушений ритма сердца: паузы ритма и преждевременные сокращения на основе сравнения анализируемого с предшествующим RR интервалом (степень преждевременности сокращения и паузы ритма, превышающие предшествующий интервал в 1,5, 2 и более раз или обозначенные абсолютные значения пауз ритма в мс, выставляемые вручную). Возможность выставления «вручную» критериев брадикардии, тахикардии, пауз ритма и коэффициента преждевременности, которую предоставляют современные системы дешифраторов, особенно важна для педиатрии, где критерии оценки интервальных характеристик ЭКГ имеют выраженные возрастные изменения, знание которых необходимо для правильной интерпретации результатов исследования. Анализ ширины QRS комплекса позволяет предположить наличие суправентрикулярных или желудочковых сокращений, расширения QRS комплекса связанного с функционированием дополнительных проводящих путей или внутрижелудочковой блокады.

Итоговое представление автоматического анализа аритмий при холтеровском мониторировании (ХМ) представляется в виде таблиц с почасовым распределением выявленных изменений и графиков (трендов) динамики ЧСС и частоты выявленных нарушений ритма в процессе исследования.

Однако, практически, частотные характеристики шумов и истинного электрического сигнала сердца часто перекрывают друг друга, при записи сигнала в условиях свободой активности обследуемого при ХМ. Постоянное изменение положения тела обследуемого, натяжение проводов часто приводят к изменению адгезивности электродов и соответственно кожно-электродного сопротивления. Это создает условия для формирования крайне вариабельных электрических сигналов, которые по своим физическим характеристикам сравнимы с истинными электрическими сигналами сердца. При этом могут быть имитированы практически любые нарушения ритма сердца.

Современные дешифраторы проводят идентификацию предсердного зубца Р и могут проводить калькуляцию и анализ интервальных и амплитудных характеристик волны Р и интервала PR. Дополнительные возможности анализа ЭКГ предоставляет функция «суперимпозиции», позволяющая на экране монитора просматривать изменение конфигурации P-QRS-T комплекса в режиме бегущей строки и наложения друг на друга около 80 комплексов в минуту. Несмотря на определенную трудоемкость данного вида анализа (для полной оценки суточной ЭКГ необходимо около 30 минут), он достаточно информативен для оценки динамики интервала PR и возможной атриовентрикулярной блокады, выявления атриовентрикулярной диссоциации, нарушения процессов реполяризации (динамика изменений сегмента ST, альтернации Т зубца и удлинения интервала QT).

Артефакты при холтеровском мониторировании

Особенности проведения ХМ (запись ритма сердца, в условиях, практически неограниченной свободной активности обследуемого) определяет значительную зависимость полученных результатов от ряда технических аспектов проведения исследования. Прежде всего, это касается состояния автономных звеньев процедуры — адгезивность и качество электродов, проводов соединяющих электроды и регистратор, элементов питания и самих регистраторов. Так как в процессе исследования врач не имеет возможность оценивать качество записи ритма сердца, заключение о степени валидности проведенного исследования делается ретроспективно, в режиме offline. По нашим данным, 7,5% проведенных исследований оказываются полностью непригодными к дешифровке и требуют проведения повторного мониторирования.

Причиной этому в 50% случаев были дефекты элементов питания, в 16,6% — дефект магнитной ленты (сейчас практически не встречаются) и в 33,4% случаев — отсоединение проводов или электродов. Как видно из этих данных, использование твердотельных регистраторов может на 16,6% сократить количество непригодных для анализа результатов. По данным других авторов процент непригодных к анализу результатов ХМ составляет от 3,7 до 12,4% исследований, при этом не отмечается тенденции к нарастанию дефектных записей при проведении исследования у детей.

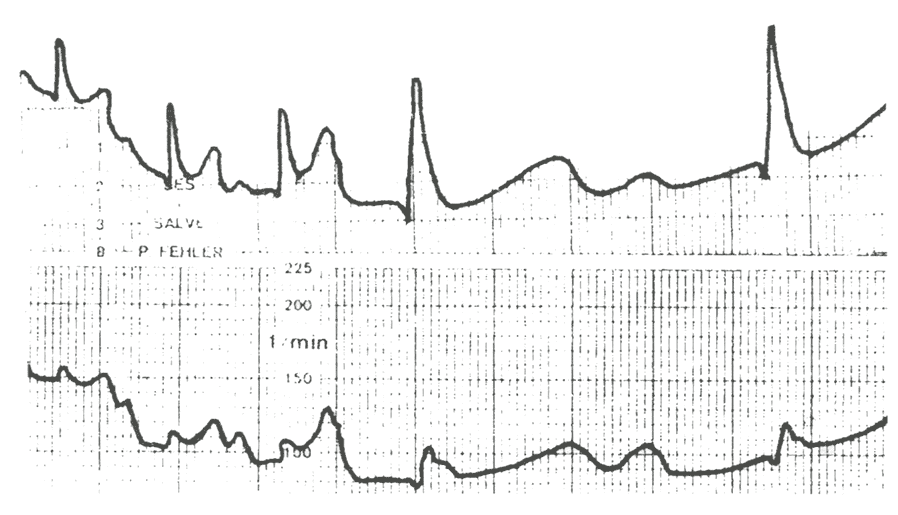

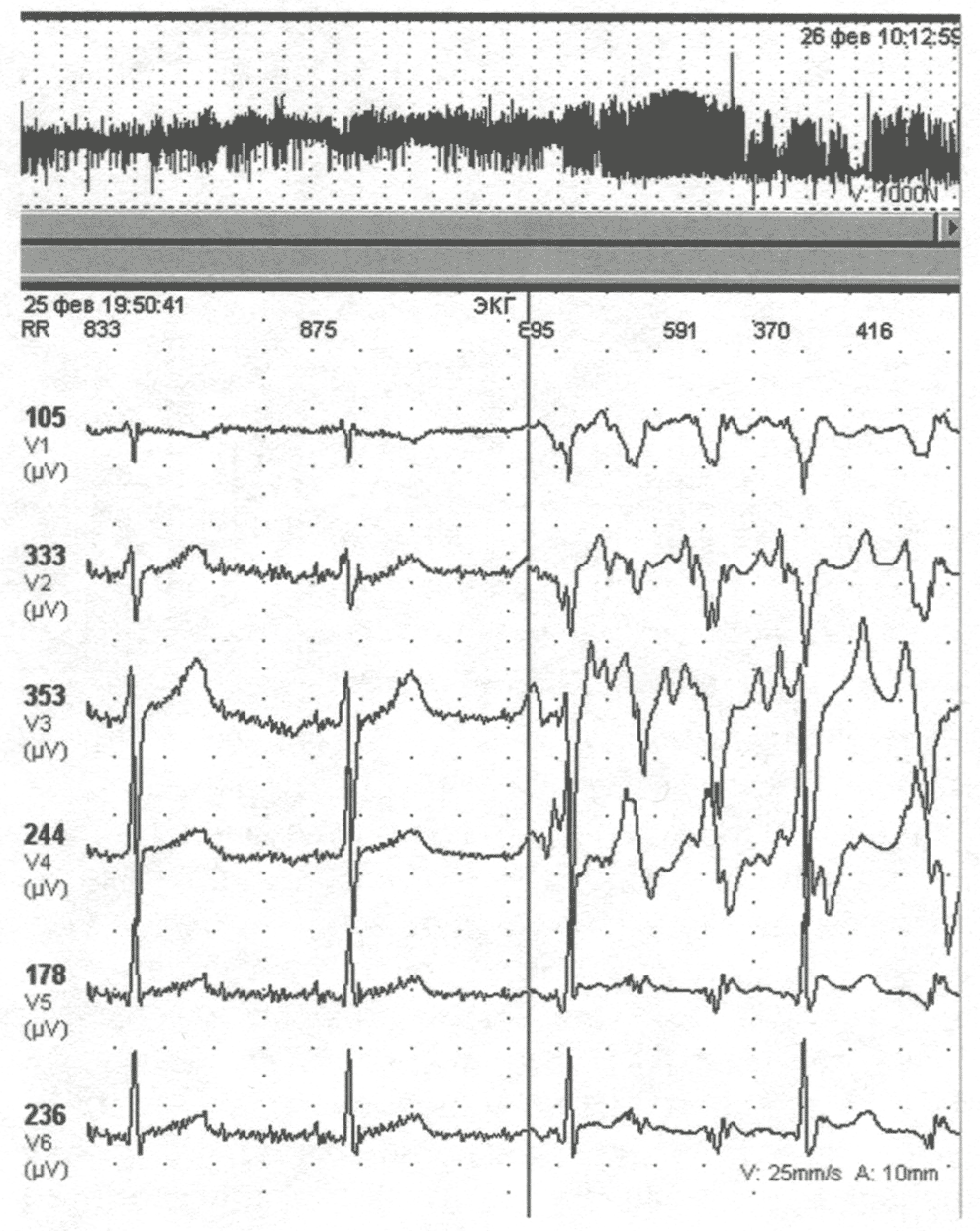

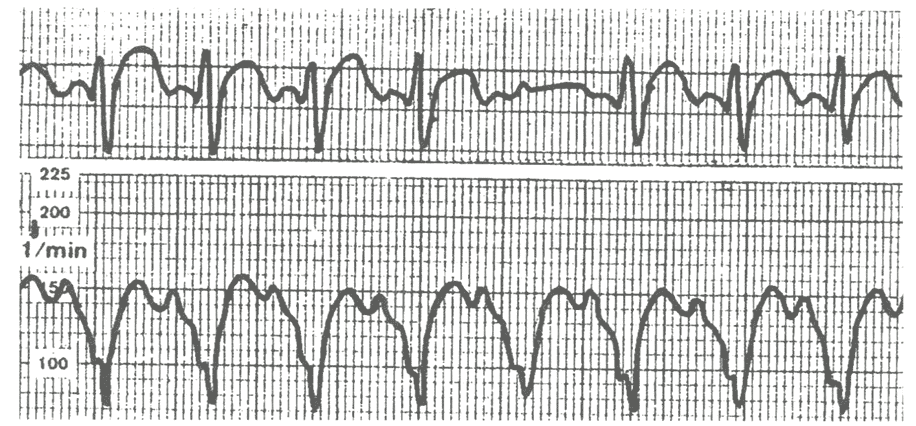

При проведении анализа результатов ХМ, в 100% случаев приходиться сталкиваться с различными артефактами записи. В большинстве случаев, это достаточно хорошо известные в стандартной электрокардиографии «шумы» и «наводки», определение некардиального характера которых не представляет каких либо трудностей. Основную проблему при анализе результатов ХМ имеют артефакты, имитирующие нарушения ритма сердца или псевдоаритмии. Псевдоаритмии могут серьезно повлиять на результаты исследования и в конечном итоге на постановку правильного диагноза и определение всей тактики ведения больного. Описаны случаи имплантации искусственного водителя ритма при неправильной интерпретации артефактов при ХМ. На рис. 23-31 представлены типичные возникающих в процессе ХМ псевдоаритмий. На рис. 23 показана псевдобрадикардия: истинная ЧСС составляет 98 уд/мин, на участке псевдоаритмии — 35 уд/мин. Отмечается также увеличение времени атриовентрикулярного (АВ) проведения (интервал PR до 0,72 с) и электрической систолы желудочков (интервал QT до 0,96 с). На псевдоаритмогенный генез подобных изменений указывает прежде всего пропорциональное расширение всех компонентов P-QRS-T комплекса ЭКГ. Подобные изменения могут возникать при многократном использовании и растяжении магнитной ленты, дефектах в лентопротяжном устройстве регистратора или дешифратора. Прогноз при неадекватной интерпретации данного вида аритмий может быть достаточно серьезным, особенно у симптоматических больных при исключении таких заболеваний, как синдром слабости синусового узла, синдром удлиненного интервала QT. В настоящее время магнитная лента для записи ЭКГ практически не используется и подобные артефакты редки. Но вот уже на рис. 24 и 25 мы видим более сложный вариант псевдоаритмии, который не сразу можно дифференцировать с истинной аритмией. На рис. 24 мы видим появление длительной (более 7 с) паузы ритма, отмеченной синхронно на обоих регистрируемых отведениях, что может представлять значительные трудности при выявлении ее артефактной природы.

Рис. 23. Псевдобрадикардия при ХМ (объяснения в тексте)

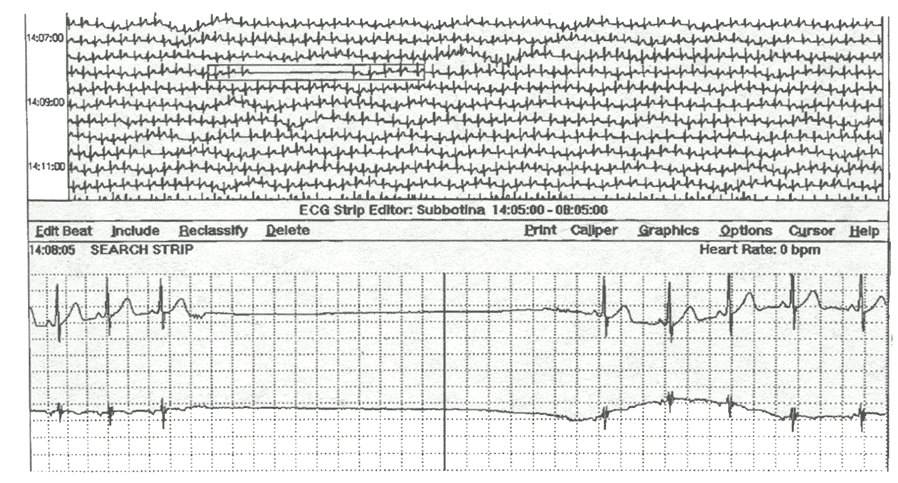

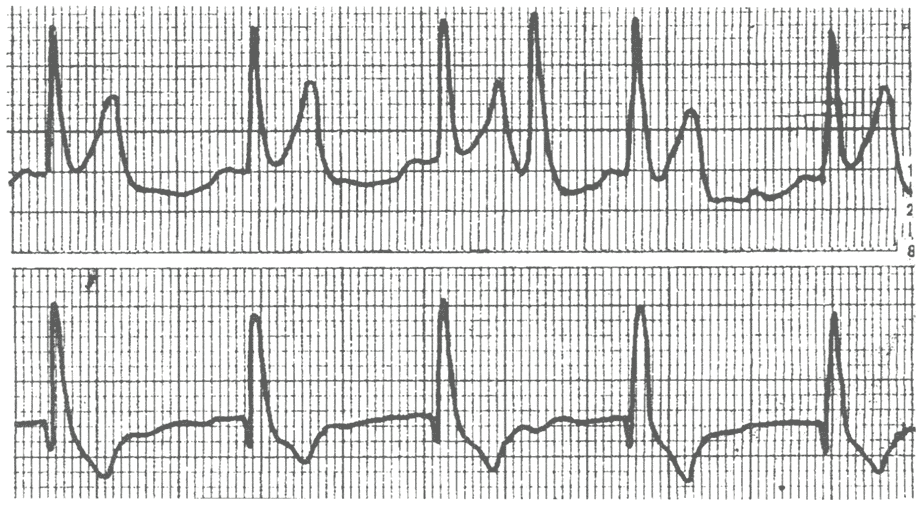

В данном случае непосредственно на ЭКГ можно отметить дополнительные малоамплитудные разряды в начале и конце паузы. Косвенными признаками указывающими на артефактный характер асистолии является отсутствие сколь либо выраженных других брадиаритмий в течении исследования, клиники, которая неизменно возникла при появлении такой паузы в период бодрствования (14:09).

Рис. 24. Псевдоасистолия 7,6 с при холтеровском мониторировании ЭКГ (объяснения в тексте)

Рис. 25. Артефактная псевдоасистолия (комментарии в тексте)

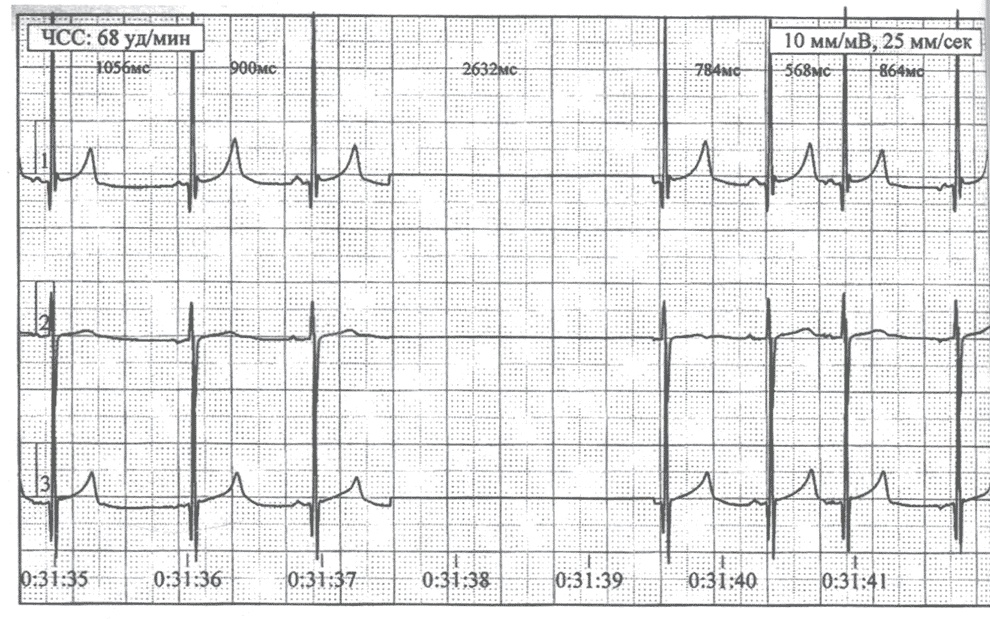

Причиной данной псевдоаритмии является умеренная синхронная дислокация электрода, в процессе исследования. В любом случае, при наличии сомнения врача в истинности возникающих аритмий, необходимо их описание с указанием возможного артефактного характера и если возможная псевдоаритмия может существенно повлиять на окончательные диагноз и прогноз больного, необходимо рекомендовать повторное исследование. На рис. 25 мы видим уже более сложный вариант подобной аритмии — появление длительной асистолии 2632 мс сразу по трем отведениям в период сна больного, когда он никак не может почувствовать такую паузу. Тем более перед паузой мы видим укорочение RR интервала, что типично для синоатриальной блокады. Соответственно помочь в правильной интерпретации ЭКГ может анализ наличия брадиаритмий в другие периоды записи и абсолютно технически выглядит асистолия в 1-ом и 3-ем отведении: синхронное начало паузы после небольшого вертикального подъема изолинии, абсолютно ровная изолиния, заканчивающаяся также синхронным возвращением к истинной изолинии, без предшествующего комплексу QRS зубцу Р.

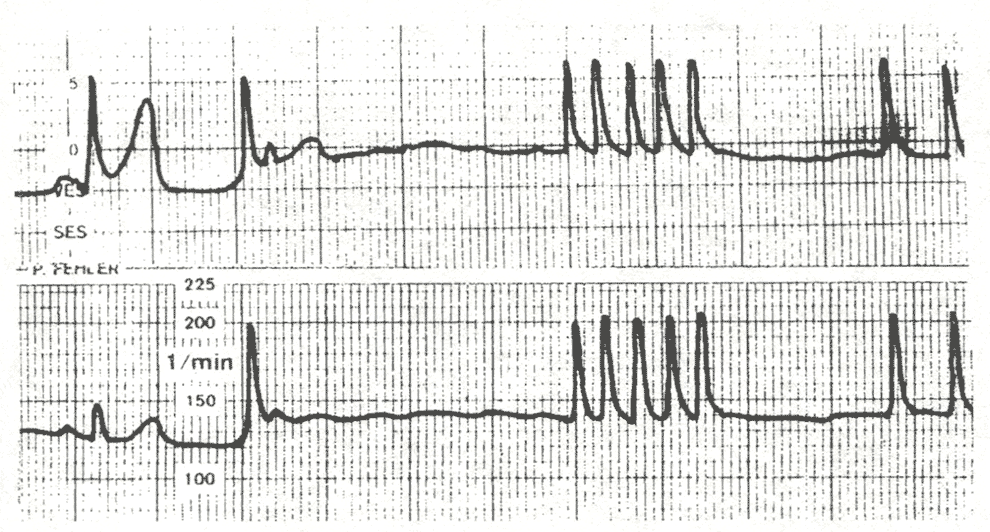

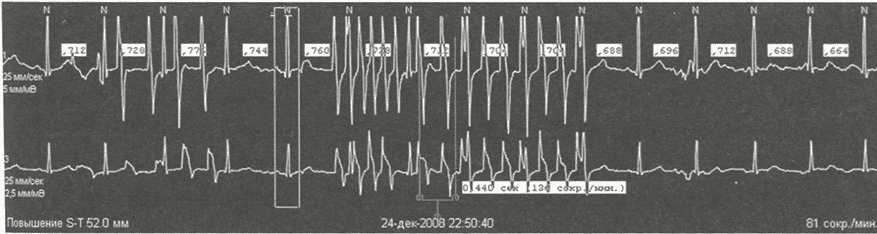

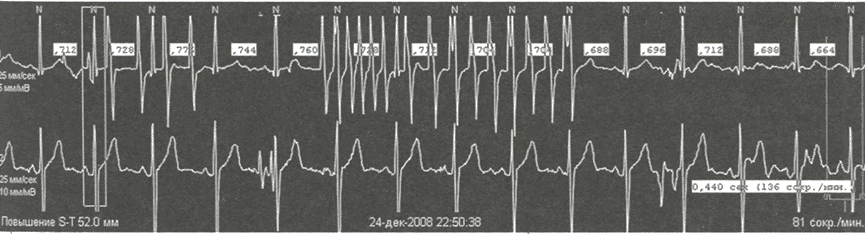

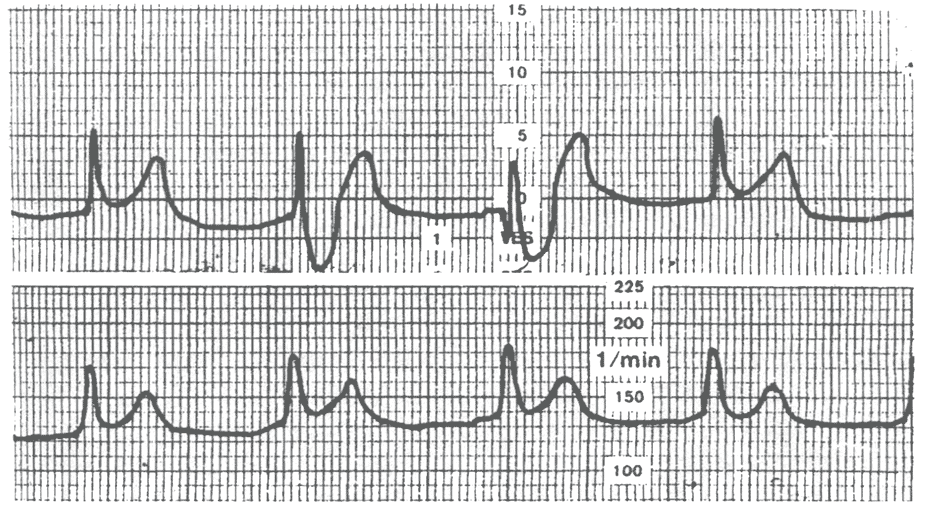

На рис. 26 представлена псевдосуправентрикулярная тахикардия. Данный вид артефактов возникает обычно при дефекте элементов питания и/или их разрядке к концу исследования. При дифференцировке имеет значение нетипично высокая ЧСС (до 400 уд/мин и более) в псевдозалпе, отсутствие регулярности ЧСС в залпах, а также появление данной псевдоаритмии обычно к концу времени записи, на фоне истощения элементов питания.

Рис. 26. Псевдотахикардия при ХМ (объяснения в тексте)

Однако подобный артефакт может возникнуть и в середине записи, при полной исправности элементов питания, за счет возможного искусственного натяжения проводов (рис. 27).

Но надо отметить, что техническое совершенствование алгоритмов автоматического распознавание природы комплексов позволяет часто устранить трудности при интерпретации ЭКГ (рис. 28, 29).

При частом их появлении на конкретном регистраторе или на одном наборе проводов необходимо обратиться в технический сервисный центр вашего прибора.

На рис. 30 представлена псевдопарасистолия. Подобный артефакт может отмечаться и относиться также к группе архаичных и может возникнуть при «наложении» записываемой ЭКГ на ранее не стертый участок магнитной ленты при многократном ее использовании (что практиковалось), недостаточном размагничивании. В современных системах практически уже не используются ленточные регистраторы и связанные с ними подобные артефактные псевдоаритмии все более уходят в прошлое.

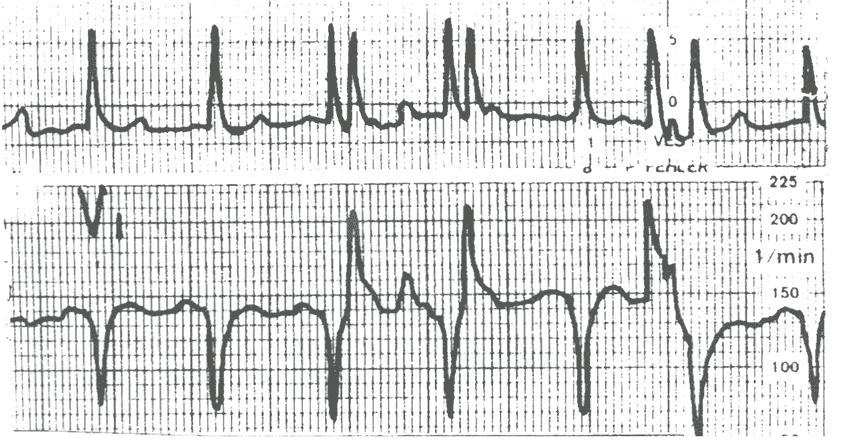

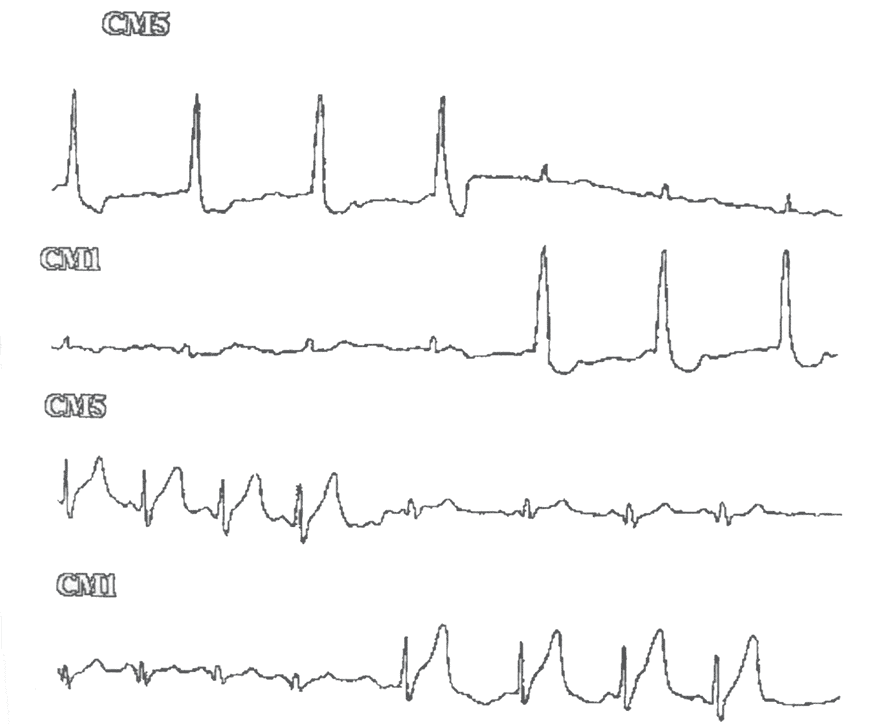

Во многих случаях правильная оценка изменений возможна только при одновременной интерпретации всех регистрируемых каналов ЭКГ. На рис. 31 в отведении СМ5, после синусового Р зубца регистрируется пауза ритма характерная для АВ блокады типа Мобиц 2. Однако в отведении СМ1 отмечается правильный сердечный ритм.

Рис. 27. Фрагмент записи 12-канального ХМ в грудных отведениях. На фоне стабильного ритма 68-70 уд/мин в отведении V6 механическое раздражение и неравномерное натяжение проводов имитируют залп полиморфной желудочковой экстрасистолии в правых прекордиальных отведениях

То же относится к псевдоэкстрасистолии, причиной которой могут быть резкие мышечные напряжения, натяжение проводов (рис. 32). Иногда снижение адгезивности электродов в одном отведении могут приводить к псевдоишемическим изменениям конфигурации ST-T комплекса, возникающим в единичных сердечных циклах (рис. 33).

Сравнительно редко отмечаются артефакты имитирующие внезапное изменения электрической оси сердца (рис. 34). При оценке подобных изменений, обращает на себя внимание смена отведений между собой.

Рис. 28. «Псевдотахикардия». На фоне стабильного ритма с ЧСС 81 уд/мин внезапно на канале 1 и 2 возникают частые (до 200 в мин.) сокращения с узким комплексом, периодически накладывающиеся друг на друга. Однако правильная установка в начале автоматического анализа образцов нормальных и артефактных комплексов позволяет дешифратору разделить нормальные и артефактные сокращения (что, конечно визуально должно быть также оценено врачом)

Рис. 29. Возможность одновременного анализа нескольких каналов ЭКГ еще более оптимизируется дифференциальную диагностику артефактов при ХМ. Включение в анализ 2-го канала ЭКГ полностью снимает вопрос о природе изменений ЭКГ

Рис. 30. Псевдопарасистолия, артефакт возможный при наложении двух записей на одной магнитной ленте (объяснения в тексте)

Рис. 31. Псевдоблокада Мобиц 2 при ХМ (объяснения в тексте)

Рис. 32. Псевдоэкстрасистолия при ХМ (объяснения в тексте)

Отсутствие подобного «перекреста» при повторном анализе данного участка записи подтверждает, что этот ЭКГ феномен связан с транзиторно возникающими нарушениями в дешифраторе. При их частом повторном появлении необходимо обратиться в службу технического сервиса.

Основными направлениями профилактики артефактных псевдоаритмий при ХМ являются:

1. Постоянный контроль за техническим состоянием регистраторов, элементов питания, проводов, магнитной ленты.

Рис. 33. Псевдоишемия миокарда при ХМ (объяснения в тексте)

Рис. 34. Псевдоальтернация электрической оси сердца

2. Тщательная подготовка кожи исследуемого в местах фиксации электродов (особенно важная роль здесь принадлежит хорошему обучению медсестры, устанавливающей аппарат).

3. Контрольная запись ЭКГ перед началом исследования, для правильной последующей интерпретации изменений ЭКГ.

4. В педиатрии важное значение имеет контакт медперсонала с детьми и родителями. Важно объяснить цели и условия исследования для исключения неадекватных реакций на процедуру, что может отрицательно сказаться на качестве записи.

5. Необходимо указать допустимый характер активности в период исследования (исключение водных процедур, механического повреждения регистратора, проводов, элементов питания, что надо делать, если отлепился электрод и т.п.).

6. Так как условия проведения исследования чаще амбулаторные, а расстояния между клиникой и местом жительства больного может быть значительным (к нам часто приезжают из других городов, чтобы поставить регистратор конкретной системы, более под-ходящий при конкретном заболевании), необходимо тщательным образом объяснить как можно снять аппарат самостоятельно, не повредив его и записи ЭКГ, и привезти его в клинику. Здесь могут возникать различия между разными системами (в одних надо удалять элементы питания, в других нет и т.п.).

Из приведенных выше наблюдений видно, что артефакты при ХМ могут имитировать достаточно широкий спектр нарушений ритма сердца и проводимости, что требует постоянного совершенствования алгоритмов их выявления и разработки путей профилактики. При использовании твердотельных регистраторов, количество артефактов значительно снижается, однако это относится только к псевдоаритмиям, связанным с различного рода дефектами кассеты, лентопротяжных механизмов регистратора или дешифратора. Все остальные причины для возникновения псевдоаритмий сохраняются, поэтому проблема борьбы с артефактами является пока актуальной для всех клиник, применяющих в своей практике ХМ. Кроме специфических для ХМ псевдоаритмий, которые я попытался кратко описать, существует множество технических причин для искажения электрокардиографического сигнала, в любых ЭКГ системах, которые могут привести к появлению диагностических ошибок. Достаточно подробно и профессионально они описаны в недавно вышедшей книге Дроздова Д. В.

В финальном протоколе по результатам исследования необходимо указывать общую продолжительность неадекватной для дешифровки записи и ее основные причины. В современных системах дешифраторов, при проведении полного редактирования суточной записи, подсчет процентной представленности артефактов проводится автоматически. Оптимальной считается запись, в которой продолжительность неадекватной к расшифровке записи не превышает 10%. Технически выполненным и удовлетворяющим клиническим задачам, можно считать исследование, в котором обеспечено не менее 70% суточной записи ритма сердца, с обязательной полной представленностью адекватного для расшифровки периода ночного сна. Однако, исходя из показаний к проведению исследования и клинической картины в каждом конкретном случае, врач может обосновать необходимость проведения повторного исследования. В то же время, независимо от времени исследования, необходимо дать описание любому доступному для проведения расшифровки периоду записи.

Вы читали отрывок из книги "Холтеровское мониторирование" - Макаров Л. М.

Купить книги по кардиологии в интернет-магазине shopdon.ru

Книга "Холтеровское мониторирование" - Макаров Л. М.

Автор: Макаров Л. М.

Монография посвящена обобщению, накопленного на рубеже веков, опыта использования методики холтеровского мониторирования (ХМ). В книге даны современные показания к проведению ХМ в различных контингентах больных, освещены технические и методологические аспекты использования методики. Представлены критерии нормальной электрокардиограммы, показателей вариабельности ритма сердца, оценки поздних потенциалов желудочков, особенности суточной динамики интервала QT при ХМ.

В разделе частной патологии показана диагностическая ценность ХМ при обследовании больных с бради- и тахиаритмиями, синкопальными состояниями и другими заболеваниями. В четвертом издании книги принципиально изменен раздел результатов метода у больных с синкопе, существенно дополнены разделы посвященные истории метода, использованию холтеровского мониторирования у спортсменов, больных с ишемической болезнью сердца, при заболеваниях, сопряженных с высоким риском внезапной сердечной смерти (синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругада, идиопатическая фибрилляция желудочков, аритмогенная дисплазия правого желудочка и другими состояниями) на основе последних (2015 года) рекомендаций Европейского общества кардиологов и первых национальных российских рекомендаций по использованию метода холтеровского мониторирования в клинической практике (2013 г.). Книга предназначена для врачей функциональной диагностики, кардиологов, терапевтов, детских кардиологов, педиатров.

Купить книги по кардиологии в интернет-магазине shopdon.ru

Содержание книги "Холтеровское мониторирование" - Макаров Л. М.

Аналитические системы (дешифраторы)

Регистраторы (рекордеры, мониторы)

Показания к проведению холтеровского мониторирования

Электроды и отведения

Дневник

Продолжительность проведения ХМ

Анализ результатов исследования

Артефакты при холтеровском мониторировании

НОРМАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЭКГ ПРИ ХМ

Этапы анализа результатов ХМ

Динамика ЧСС

Циркадная динамика показателей ЭКГ

Динамика показателей реполяризации

НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ МОНИТОРИРОВАНИИ

Синусовая аритмия

Синусовая брадикардия

Предсердные сокращения и ритмы

Узловые ритмы

Желудочковые (идиовентрикулярные) ритмы

Суправентрикулярная экстрасистолия

Желудочковая экстрасистолия

Брадиаритмии

Нарушения атрио-вентрикулярной проводимости

Холтеровское мониторирование у спортсменов

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА (ВРС)

Временной анализ ВРС (Time Domain)

Спектральный анализа ВРС (Frequency Domain)

Вариационная пульсометрия

Оценка вариаций коротких участков ритмограммы

^Геометрические методы анализа ритма сердца

ОЦЕНКА ЦИРКАДНЫХ (СУТОЧНЫХ) РИТМОВ СЕРДЕЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ МОНИТОРИРОВАНИИ

АНАЛИЗ ПОЗДНИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЖЕЛУДОЧКОВ ПРИ ХМ

ХМ В ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ С ПОТЕНЦИАЛЬНО

АРИТМОГЕННЫМИ ЖАЛОБАМИ ХМ в обследовании больных с синкопе

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ В ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ С ОРГАНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ БЕЗ ПОТЕНЦИАЛЬНО

АРИТМОГЕННЫХ СИМПТОМОВ

Хроническая сердечная недостаточность

Гипертрофическая и дилятационная кардиомиопатия

Пороки сердца

Артериальная гипертензия

Диабетическая нейропатия

Пациенты на гемодиализе

Скрининг других пациентов

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ

БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦ А

ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА

Брадиаритмии

Атрио-вентрикулярная диссоциация

Тахиаритмии

Желудочковые тахикардии

ХМ в формировании хронотерапии аритмий сердца

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ С

РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ. РОЛЬ ЭКГ И

ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ

Синдром удлиненного интервала QT

Синдром Бругада

Аритмогенная дисплазия/кардиомиопатия правого желудочка (АДПЖ/АКПЖ)

Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия

Синдром короткого интервала QT

Синдром внезапной необъяснимой смерти, идиопатическая фибрилляция желудочков, J wave синдром

ХМ И ЭКГ У БОЛЬНЫХ С ИМПЛАНТИРУЕМЫМИ АНТИАРИТМИЧЕСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Краткая история развития кардиостимуляции

Основные режимы кардиостимуляции

Особенности ЭКГ у больных с ЭКС

Интервалы кардиостимуляции

ОБУЧЕНИЕ ХМ

ФИНАЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХМ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

0 комментариев