УЗИ диагностика артерий и вен верхних конечностей. Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей. Лекция для врачей

Лекция для врачей "УЗИ диагностика артерий и вен верхних конечностей. Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей" (отрывок из книги "Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей: Учебное пособие" - Носенко Е. М.)

Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей

Методика дуплексного сканирования артерий и вен плечевого пояса и верхних конечностей

Ультразвуковое дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей часто проводят одновременно, сравнивая состояние сосудистой стенки, диаметр и просвет сосудов (рис. 1.8-1.11). Для дуплексного сканирования в продольной и поперечной проекциях сосудов верхних конечностей используют линейный датчик с частотой 15-9 МГц и устанавливают его перпендикулярно ходу сосудистого пучка. Исследование выполняют в любое время суток в положении пациента лежа на спине на плоской подушке. В ходе осмотра сосудов верхних конечностей пациента перекладывают сначала головой, а затем ногами к ультразвуковому аппарату. В ходе локации расположение верхних конечностей изменяют, оптимизируя визуализацию. Руки вдоль тела ладонями вверх - основная позиция верхних конечностей при ультразвуковой локации артерий и вен. При необходимости отведенную в сторону руку пациента приходится укладывать на салфетке на колени врачу.

Для оценки гемодинамических показателей в дистальном отделе брахиоцефального ствола, подключичных, подмышечных, плечевых, локтевых и лучевых артериях и одноименных венах в импульсном допплеровском режиме (PW) определяют направление и скоростные показатели кровотока, показатели гемодинамики. Контрольный объем (sample volum) помещают в центр просвета сосуда на 2/з его диаметра (см. рис. 1.9,1.12г). Внешний вид этой метки запатентован каждой фирмой, производящей ультразвуковые аппараты, и несколько отличается друг от друга. Обычно контрольный объем выглядит на экране как две черточки или скобки на пунктирной линии, обозначающей ход ультразвукового луча, исходящего из центра датчика. Контрольный объем действительно соответствует реальному объему кровотока в просвете сосуда. Ширина допплеровских ворот (gait) внутри контрольного объема зависит от диаметра сосуда и составляет обычно 2/з его просвета. Внутри ворот контрольного объема в просвете сосуда помещается короткая линия - вектор, который должен располагаться по направлению движения потока крови. Вектор составляет с центральным лучом датчика корректный допплеровский угол не более 60°. В центре просвета сосуда определяется самая высокая скорость ламинарного кровотока. Пристеночные потоки медленные, поэтому допплеровские ворота должны быть равны 2/3 просвета сканируемой артерии или вены. Показатели гемодинамики из контрольного объема изображаются в виде спектрограммы кровотока (рис. 1.13г, 1.146). Последняя представляет собой график зависимости скорости потока в просвете сосуда от фаз сердечного цикла (в систолу и диастолу). Измеряются систолическая скорость кровотока в систолу и конечно-диастолическая скорость, как отклонение кривой от изолинии (рис.1.15г). Рассчитываются индексы, характеризующие уровень периферического сосудистого сопротивления (S/D - систолодиастолический индекс, RI - индекс Пурсело, или индекс сопротивления (резистентности), и PI - индекс Гослинга (пульсационный), Accel - ускорение и АТ - время ускорения) (Атьков О. Ю. и др., 2015; Куликов В. П., 2015, 2019; Носенко Е. М., Носенко Н.С., 2019).

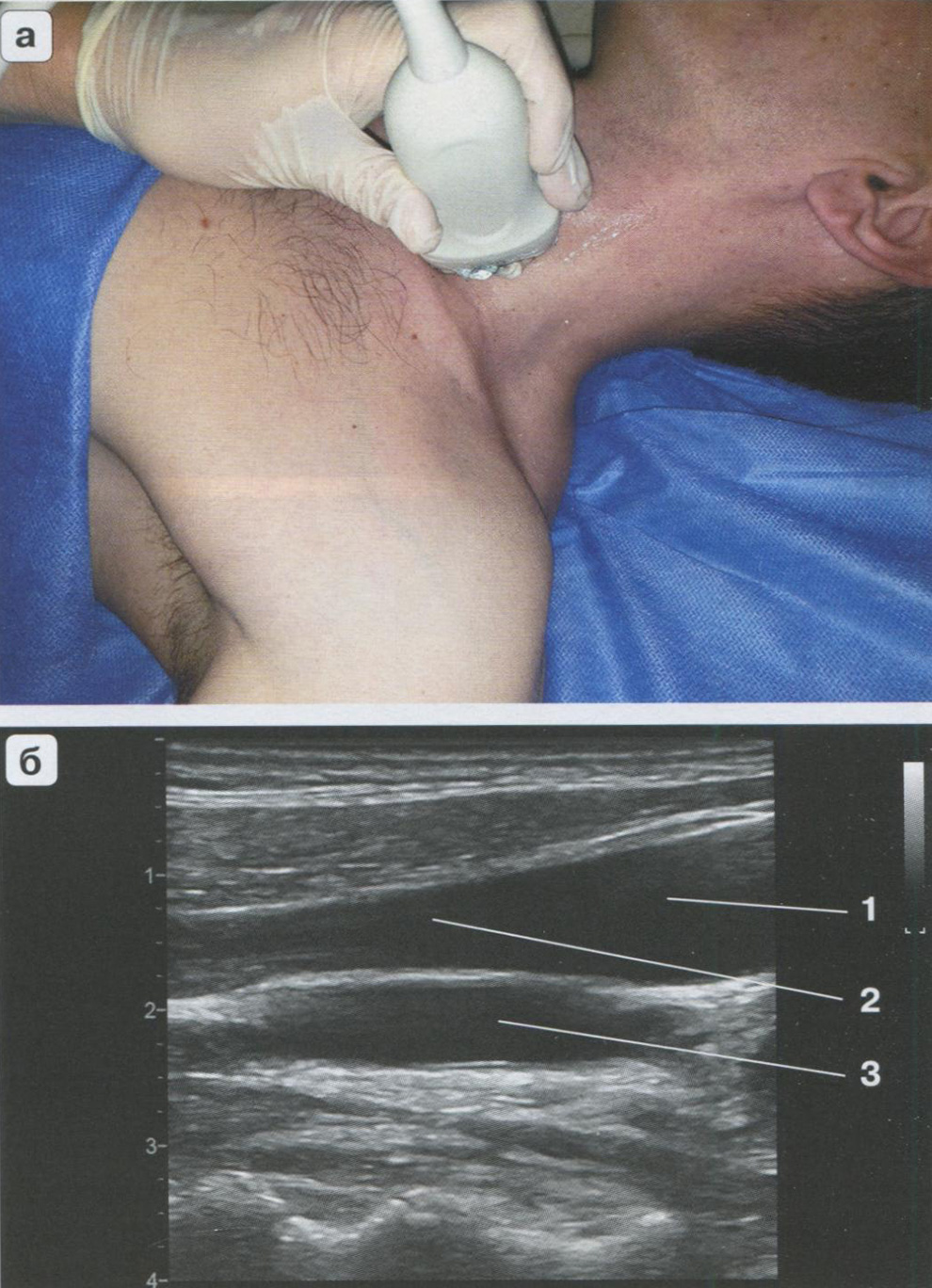

Рис. 1.8. Область локации внутренней яремной вены над ключицей (а). Дуплексное сканирование внутренней яремной вены и общей сонной артерии. Продольная проекция (б). 1 - луковица внутренней яремной вены; 2 - средняя часть внутренней яремной вены; 3 - общая сонная артерия.

Образец заключения № 1 к рис. 1.

Глубина расположения внутренней яремной вены от поверхности кожи 0,5- 1,0см. Больший диаметр луковицы внутренней яремной вены, измеренный в продольной проекции: в надключичной области не расширен - 1,3 см; в среднем отделе - 0,5 см. Внутренняя яремная вена проходима, просвет анэхогенный. Общая сонная артерия лоцируется на глубине 1,7 см (глубже вены), просвет анэхогенный. Задняя стенка внутренней яремной вены деформирована плотно прилежащей к ней общей сонной артерией, что является признаком экстравазальной компрессии внутренней яремной вены общей сонной артерией.

Заключение:

1. Внутренняя яремная вена не расширена, проходима.

2. Признаки экстравазальной компрессии внутренней яремной вены общей сонной артерией.

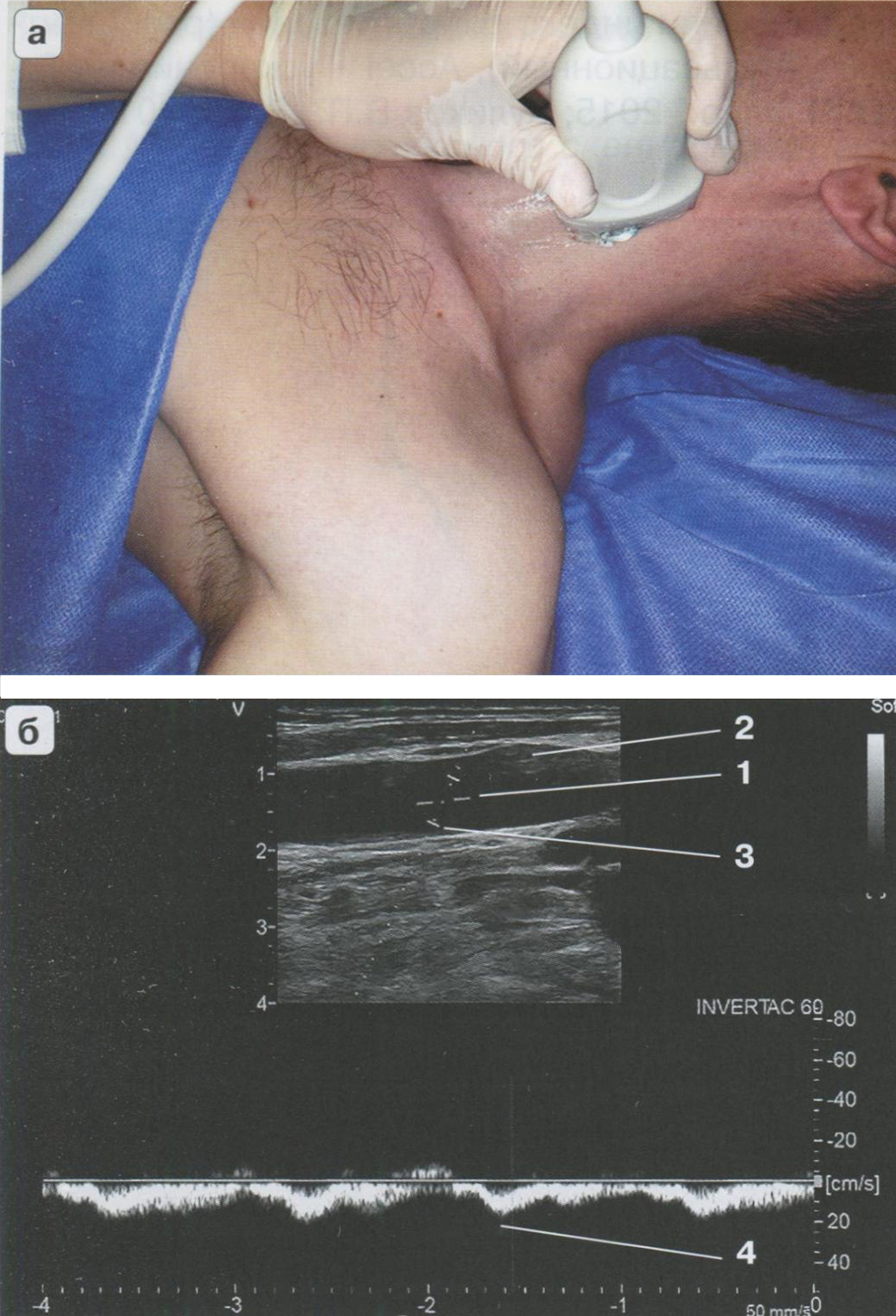

Рис. 1.9. Область локации внутренней яремной вены на уровне средней трети шеи (а). Дуплексное сканирование внутренней яремной вены в стандартном месте измерения на уровне нижнего края поперечной проекции лопаточно-подъязычной мышцы (m. omohyoideus). Продольная проекция и спектрограмма кровотока внутренней яремной вены (б). 1 - средняя часть внутренней яремной вены; 2 - поперечная проекция лопаточно-подъязычной мышцы (m. omohyoideus)', 3 - контрольный объем; 4 - спектрограмма фазного венозного кровотока с линейной скоростью 20 см/с.

Образец заключения № 2 к рис. 1.9б

Глубина расположения внутренней яремной вены от поверхности кожи 1,0 см. Больший диаметр внутренней яремной вены, измеренный в продольной проекции в среднем отделе, - 0,5 см (не расширен). Внутренняя яремная вена проходима, просвет анэхогенный. В просвете яремной вены лоцируется фазный (с признаками передаточной пульсации) кровоток с линейной скоростью 20 см/с. Направление кровотока антеградное («к плюсу»).

Заключение:

1. Внутренняя яремная вена не расширена, проходима.

2. Кровоток с признаками передаточной пульсации.

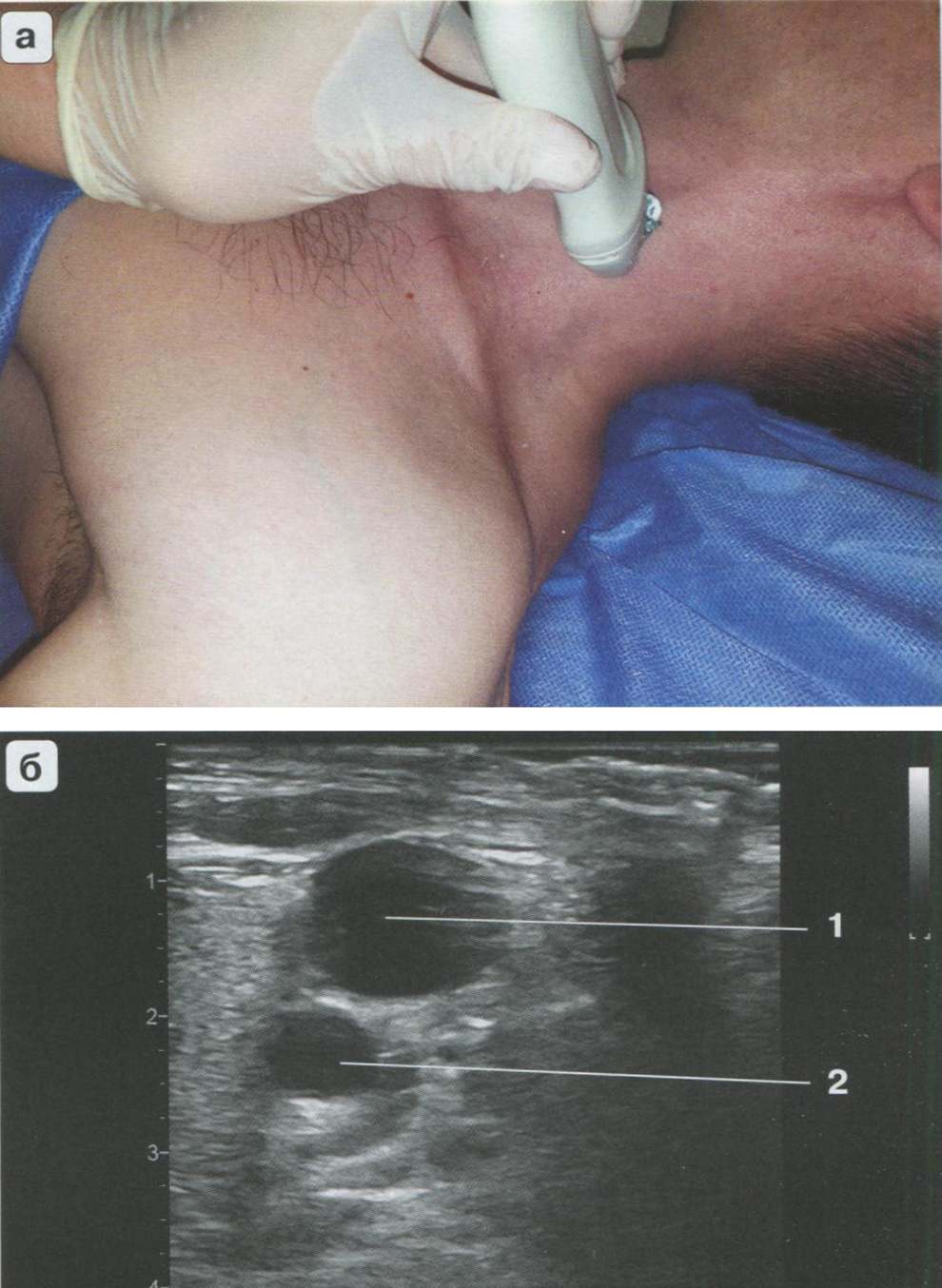

Рис. 1.10. Область локации внутренней яремной вены на уровне средней трети шеи (а). Дуплексное сканирование внутренней яремной вены на уровне средней трети. Поперечная проекция (б). 1 - средняя часть внутренней яремной вены (поперечная проекция); 2 - общая сонная артерия (поперечная проекция).

Образец заключения № 3 к рис. 1.

Глубина расположения внутренней яремной вены от поверхности кожи 0,8 см. Больший диаметр луковицы внутренней яремной вены, измеренный в поперечной проекции на уровне средней трети, несколько расширен - 1,2 см. Просвет вены и артерии анэхогенный. Общая сонная артерия лоцируется на глубине 2,0 см (глубже вены). Диаметр общей сонной артерии 0,8 см. Расстояние между сосудами 0,2 см. Диаметр вены более чем в 2 раза превосходит диаметр общей сонной артерии.

Заключение:

1. Эктазия внутренней яремной вены, вена проходима.

2. Проходимость общей сонной артерии сохранена.

3. Признаков экстравазальной компрессии внутренней яремной вены общей сонной артерией не выявлено.

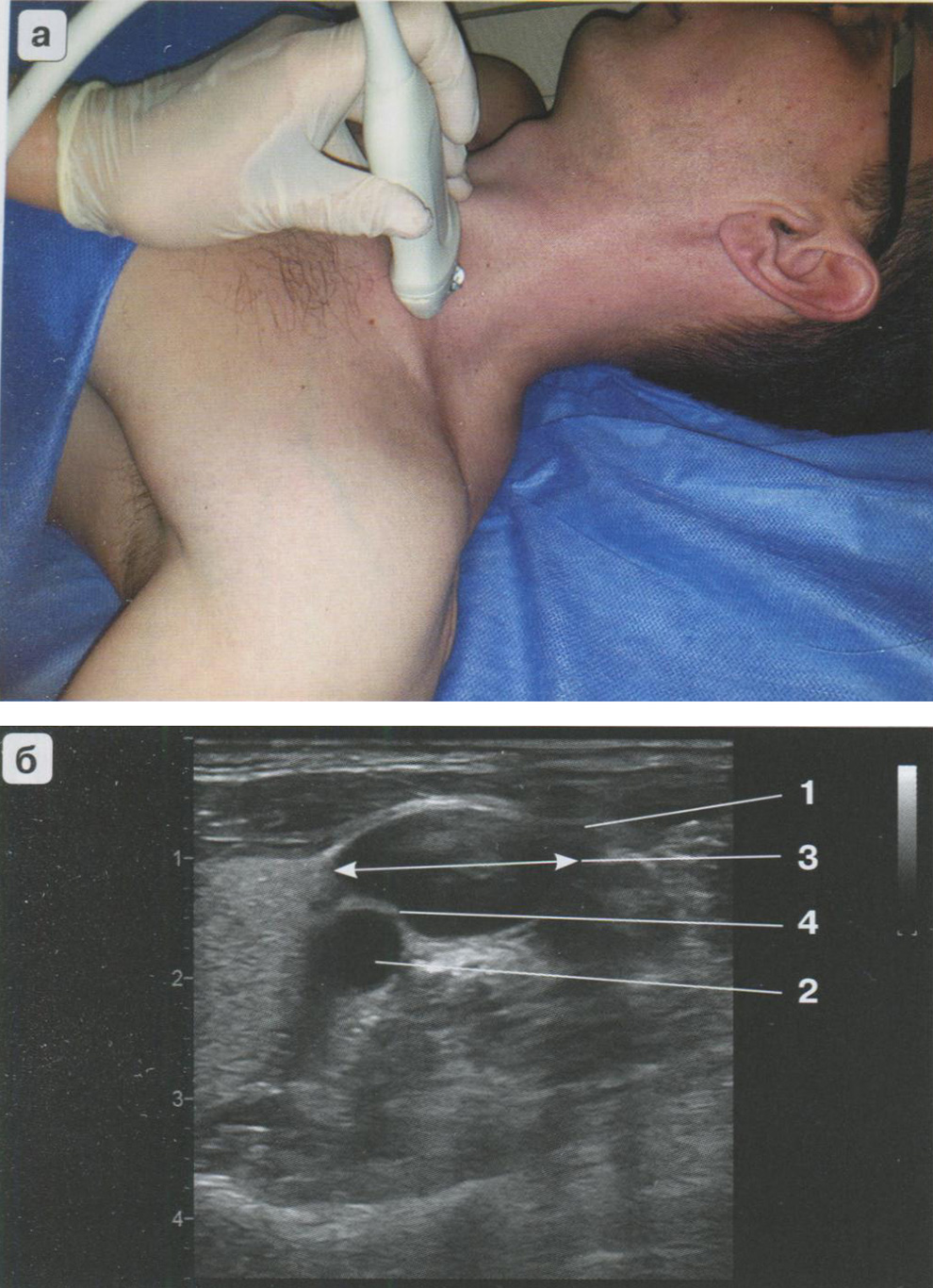

Рис.1.11. Область локации левой внутренней яремной вены в надключичной области (а). Дуплексное сканирование левой внутренней яремной вены на уровне нижней луковицы и общей сонной артерии. Поперечная проекция (б). 1 - нижняя луковица внутренней яремной вены (поперечная проекция); 2 - поперечная проекция общей сонной артерии; 3 - измерение большего диаметра нижней луковицы внутренней яремной вены в надключичной области; 4 - признаки экстравазальной компрессии нижней луковицы внутренней яремной вены общей сонной артерией.

Образец заключения №4 к рис. 1.

Глубина расположения нижней луковицы внутренней яремной вены от поверхности кожи 0,7 см. Больший диаметр луковицы внутренней яремной вены, измеренный в поперечной проекции в надключичной области, расширен до 2,6 см. Просвет вены и артерии анэхогенный. Диаметр артерии 0,5 см. Задняя стенка луковицы яремной вены деформирована общей сонной артерией.

Заключение:

1. Проходимость нижней луковицы левой внутренней яремной вены сохранена.

2. Эктазия внутренней яремной вены на уровне нижней луковицы (в надключичной области).

3. Признаки компрессии луковицы левой внутренней яремной вены левой общей сонной артерией.

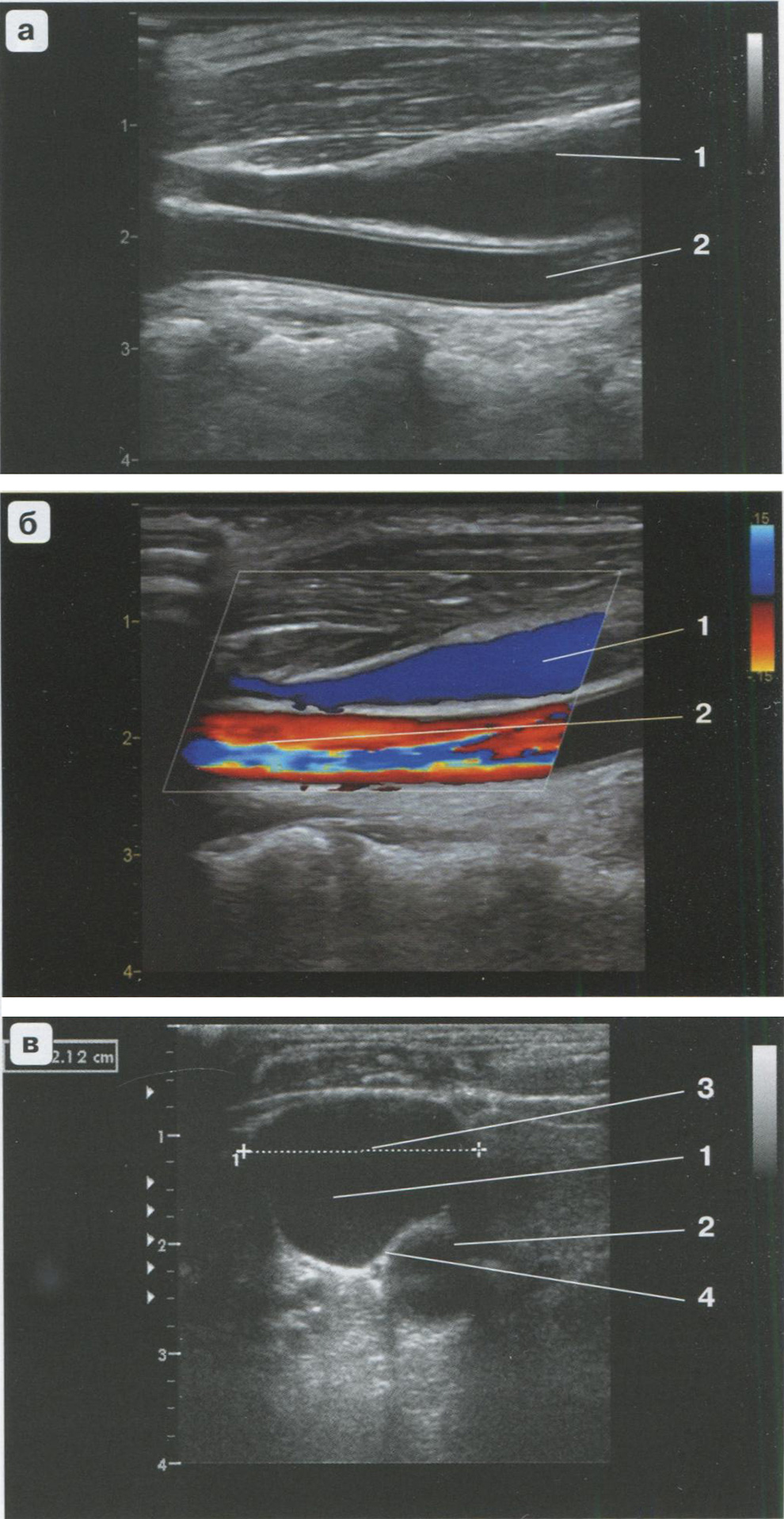

Рис. 1.12. Дуплексное сканирование внутренней яремной вены и общей сонной артерии. Продольная проекция (а). Дуплексное сканирование с цветовым допплеровским картированием кровотока. Продольная проекция (б); поперечная проекция (в). Продольная проекция и спектрограмма двунаправленного кровотока в просвете внутренней яремной вены в стандартном месте измерения на уровне нижнего края поперечной проекции лопаточно-подъязычной мышцы (m. omohyoideus) (г). 1 - нижняя луковица внутренней яремной вены (поперечная проекция); 2 - общая сонная артерия; 3 - измерение большего диаметра нижней луковицы внутренней яремной вены в надключичной области; 4 - признаки экстравазальной компрессии нижней луковицы внутренней яремной вены общей сонной артерией.

Рис. 1.12 (окончание).

Образец заключения N° 5 к рис. 1.12а-г

Глубина расположения внутренней яремной вены от поверхности кожи 0,7- 2,0 см. Больший диаметр нижней луковицы внутренней яремной вены, измеренный в надключичной области в поперечной проекции, расширен - 2,1 см. Внутренняя яремная вена проходима, просвет анэхогенный. В просвете вены в стандартном месте измерения лоцируется двухфазный кровоток с признаками передаточной пульсации и максимальной линейной скоростью до 30 см/с. Просвет вены анэхогенный. Общая сонная артерия лоцируется на глубине 1,7 см (глубже вены). Диаметр общей сонной артерии 0,6 см. В поперечной проекции к задней стенке внутренней яремной вены прилежит общая сонная артерия. Диаметр вены более чем в 2 раза превосходит диаметр общей сонной артерии.

Заключение:

1. Эктазия внутренней яремной вены, вена проходима.

2. Общая сонная артерия проходима.

3. Признаков экстравазальной компрессии внутренней яремной вены общей сонной артерией не выявлено.

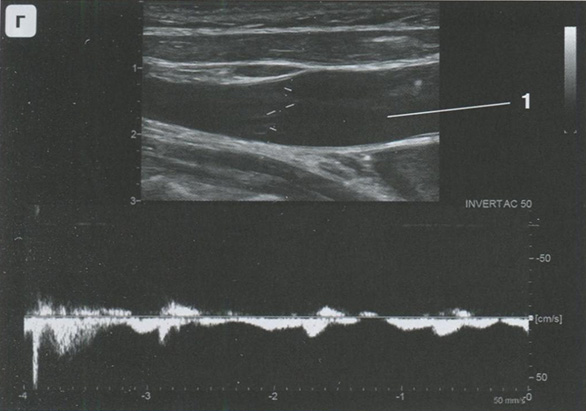

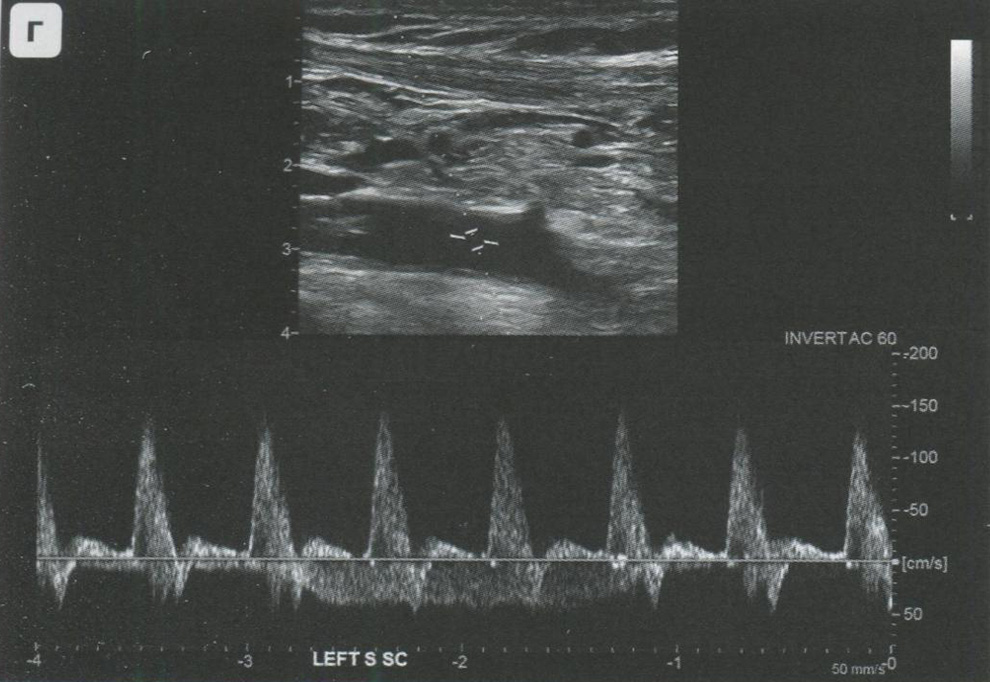

Рис. 1.13. Дуплексное сканирование правой внутренней яремной вены с признаками компрессии правой общей сонной артерией. Поперечная проекция в надключичной области с измерением большего диаметра нижней луковицы - 2,6 см (а).

Рис. 1.13 (окончание). Поперечная проекция на уровне средней трети шеи с измерением диаметра вены от передней стенки к задней - 1,2 см (б). Продольная проекция внутренней яремной вены с признаками компрессии просвета S-образно извитой правой общей сонной артерией (в). Цветовая допплеровская картограмма и спектрограмма кровотока внутренней яремной вены в стандартном месте измерения с признаками передаточной пульсации от правой общей сонной артерии (г).

Образец заключения № 6 к рис. 1.13а-г

Исследование проведено пациентке с жалобами на пульсирующее образование на шее, появившееся около 3 лет назад, и неприятные ощущения при ношении одежды с высоким воротником.

Глубина расположения вены от поверхности кожи 1,0 см. Больший диаметр нижней луковицы внутренней яремной вены в надключичной области увеличен до 2,6 см, в средней части - до 1,2 см. Просвет правой внутренней яремной вены анэхогенный, вена проходима. В стандартном месте локации во внутренней яремной вене имеется двунаправленный кровоток как проявление передаточной пульсации от общей сонной артерии. Максимальная ЛСК - 60 см/с. Определяется деформация задней стенки внутренней яремной вены от S-образно извитой общей сонной артерии.

Заключение:

1. Эктазия нижней луковицы правой внутренней яремной вены.

2. Проходимость вены сохранена.

3. Признаки передаточной пульсации правой внутренней яремной вены от S-образно извитой правой общей сонной артерии.

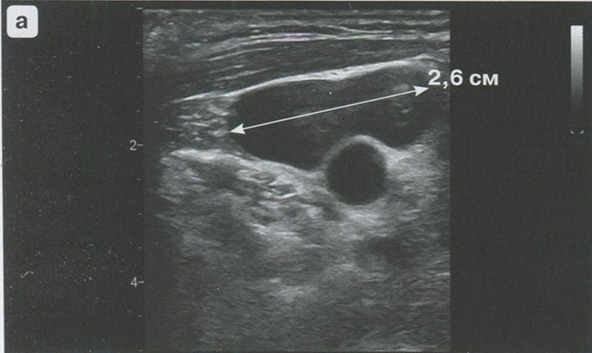

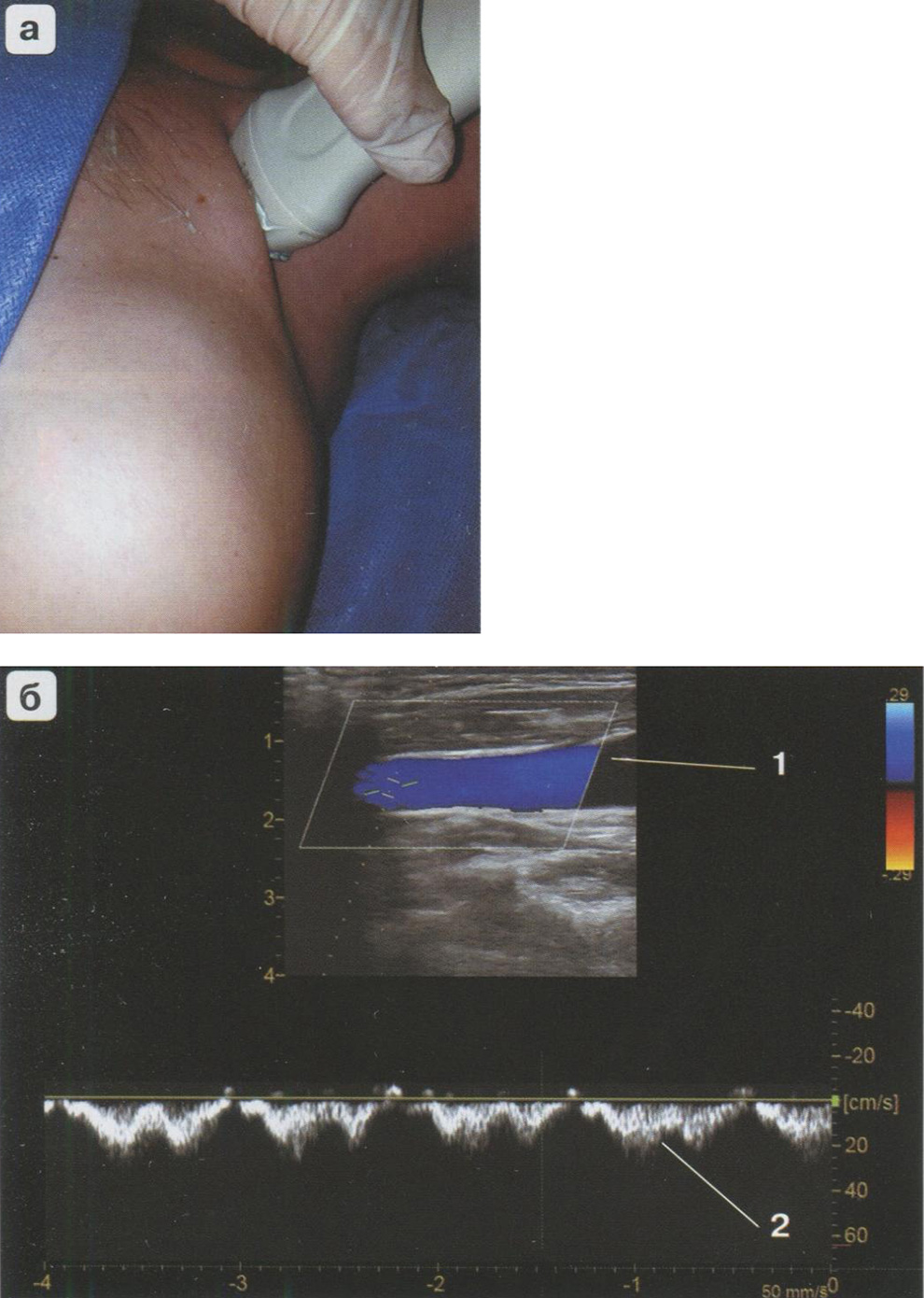

Рис. 1.14. Локация левой подключичной вены в надключичной области (а). Дуплексное сканирование с цветовым допплеровским картированием кровотока и спектральный анализ допплеровских сигналов подключичной вены из надключичного доступа. Продольная проекция (б). 1 - левая подключичная вена (продольная проекция) (локация из надключичного доступа в проксимальном отделе); 2 - кровоток в просвете подключичной вены фазный с признаками передаточной пульсации.

Образец заключения № 7 к рис. 1.

Левая подключичная вена (при локации из надключичного доступа в проксимальном отделе) расположена на глубине 1,2 см от поверхности кожи, диаметр 0,8 см. Картограмма кровотока равномерно окрашена цветом. Просвет вены не расширен, проходим, свободен от тромботических масс. Спектрограмма кровотока преимущественно антеградного («к плюсу») направления с максимальной линейной скоростью 22 см/с.

Заключение:

Проходимость левой подключичной вены в проксимальном отделе сохранена.

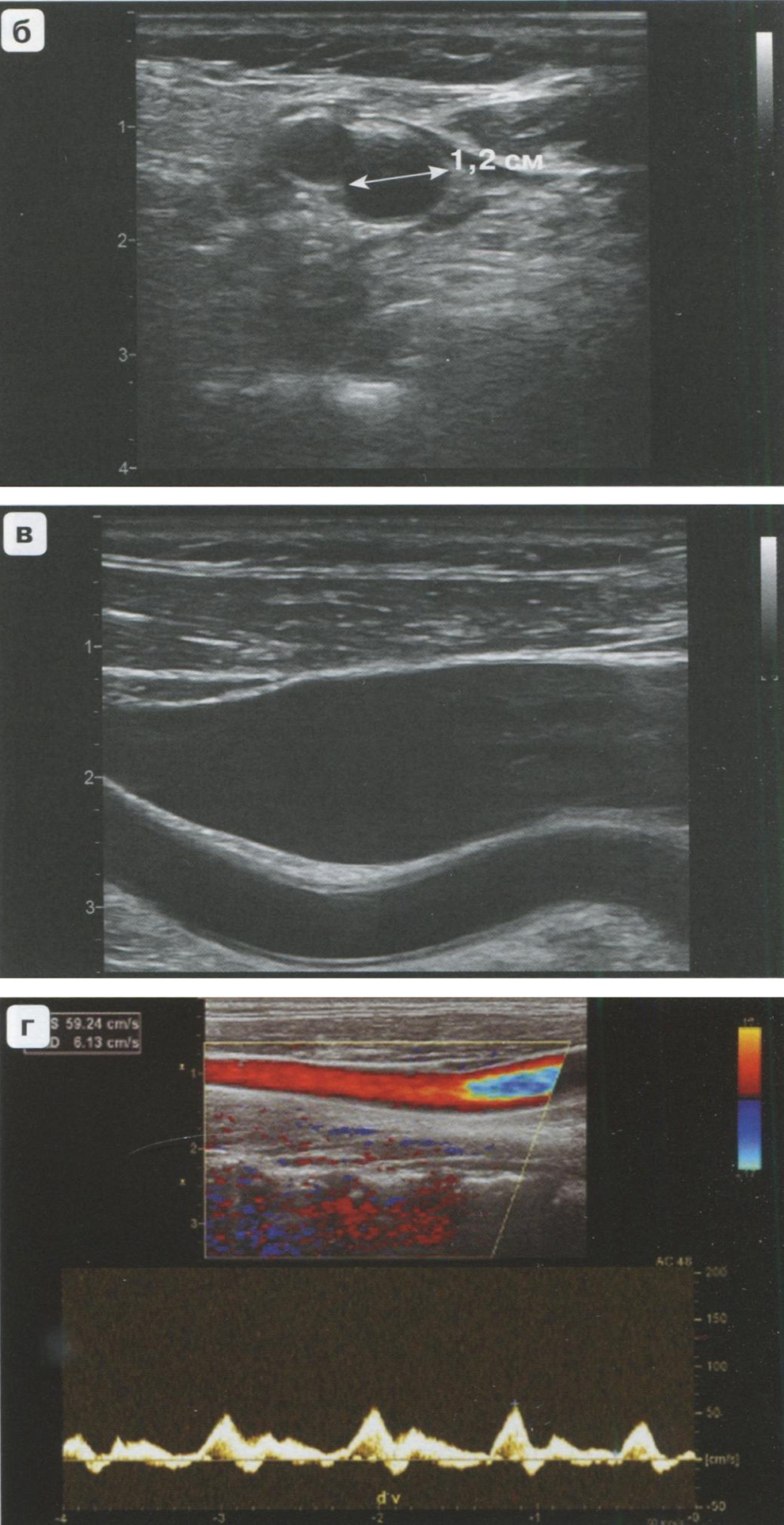

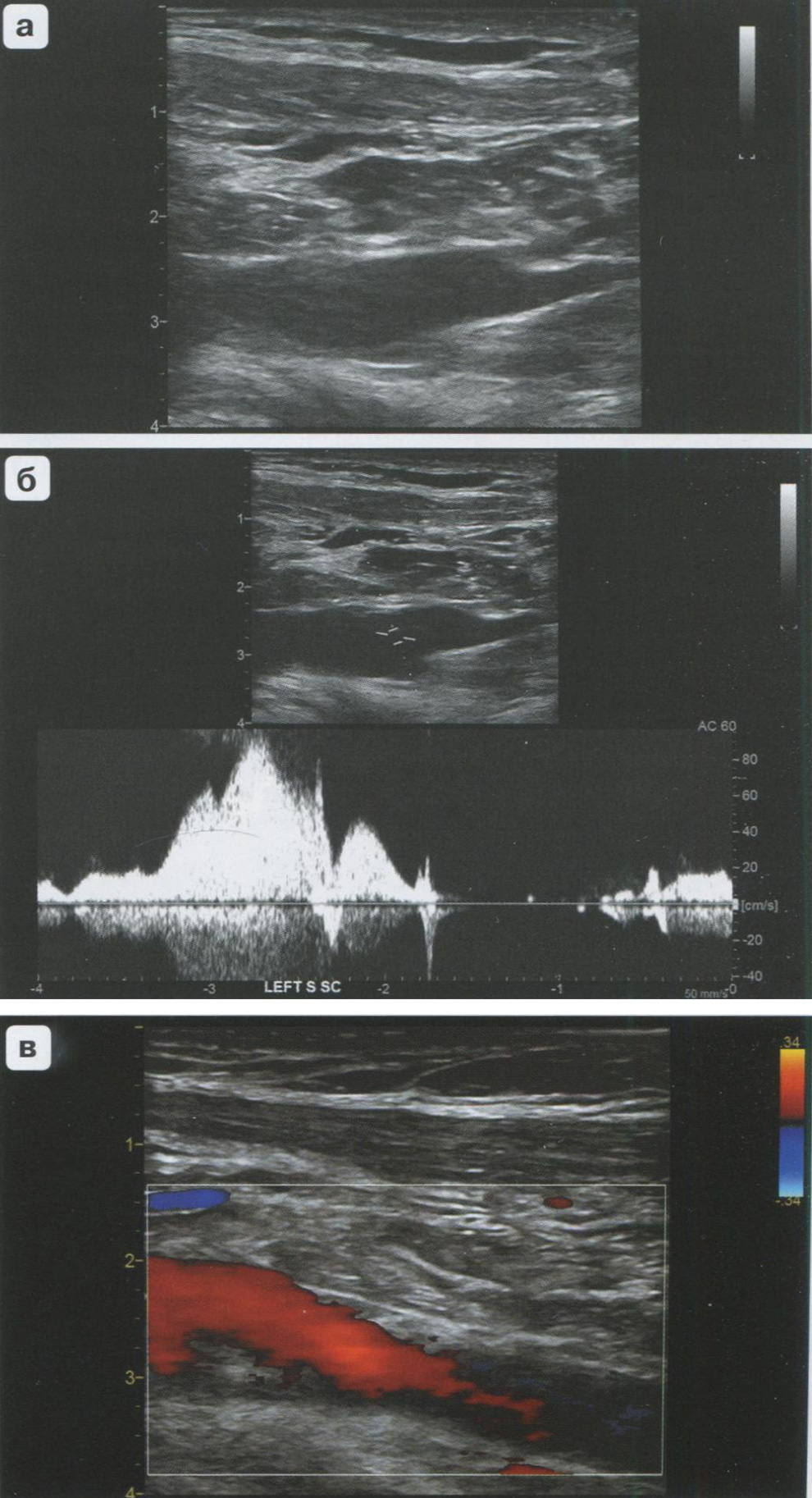

Рис. 1.15. Локация из надключичного доступа проксимальных отделов левых подключичных вены и артерии. Дуплексное сканирование (а), спектральный анализ допплеровских сигналов(б)и цветовое допплеровское картирование кровотока (в) левой подключичной вены. Дуплексное сканирование и спектральный анализ допплеровских сигналов расположенной рядом с веной левой подключичной артерии (г).

Рис. 1.15 (окончание).

Образец заключения № 8 к рис. 1.15а-г

1. Из надключичного доступа прицельно лоцированы проксимальные отделы левых подключичных вены и артерии. Глубина расположения левой подключичной вены от поверхности кожи 2,3 см. Диаметр подключичной вены 1,0 см (не расширен). Вена проходима, просвет вены анэхогенный. Кровоток фазный (зависящий от фаз дыхания), направление кровотока антеградное - «к плюсу» с ЛСК 100 см/с. 2. Комплекс интимамедиа левой подключичной артерии 0,5 мм (не утолщен), дифференцирован на слои, интима ровная, не уплотнена. Глубина расположения левой подключичной артерии от поверхности кожи 2,3 см. Кровоток в артерии антеградный («к минусу»). ЛСК в систолу 150 см/с, в раннюю диастолу ЛСК ретроградного направления («к плюсу») - 15 см/с, в позднюю диастолу антеградного направления - ЛСК 50 см/с.

Заключение:

1. Левая подключичная вена в проксимальном отделе не расширена, проходима. 2. Левая подключичная артерия в проксимальном отделе не изменена, кровоток не снижен, не изменен.

Книга "Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей: Учебное пособие"

Автор: Носенко Е. М., Носенко Н. С., Дадова Л. В.

В учебном пособии основное внимание уделено ультразвуковой диагностике наиболее распространенных заболеваний артерий и вен верхних конечностей.

Приведена методика проведения исследований и правила измерений. Также рассмотрены вопросы ультразвуковой диагностики заболеваний, обусловленных нарушениями артериального и венозного кровообращения верхних конечностей, в том числе при формировании артериовенозной фистулы как постоянного сосудистого доступа для проведения программного гемодиализа.

Пособие предназначено для обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры и послевузовского профессионального образования врачей по специальностям «ультразвуковая диагностика» и «сосудистая хирургия».

Содержание книги "Ультразвуковое исследование артерий и вен верхних конечностей: Учебное пособие" - Носенко Е. М., Носенко Н. С., Дадова Л. В.

Часть 1. Значение дуплексного сканирования для диагностики заболеваний артерий и вен верхних конечностей. Методика исследования

1.1. Проведение ультразвукового исследования артерий и вен верхних конечностей

1.1.1. Показания к ультразвуковому исследованию

1.1.2. Заболевания артерий верхних конечностей

1.1.3. Заболевания вен верхних конечностей

1.1.4. Противопоказания к ультразвуковому исследованию

1.2. Анатомия артерий плечевого пояса и верхних конечностей

1.3. Анатомия системы верхней полой вены

1.3.1. Верхняя полая вена и вены плечевого пояса.

1.3.2. Анатомия вен верхних конечностей.

1.3.3. Анатомия вен шеи

1.4. Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей

1.4.1. Методика дуплексного сканирования артерий и вен плечевого пояса и верхних конечностей

1.4.2. Правила измерения комплекса интима-медиа артерий верхних конечностей

1.4.3. Методика дуплексного сканирования вен шеи и плечевого пояса

1.4.4. Методика дуплексного сканирования вен верхних конечностей

1.4.5. Методика дуплексного сканирования с цветовым картированием кровотока артерий и вен кистей.

1.4.6. Экстравазальная компрессия подключичной артерии

1.4.7. Тест Аллена

1.5. Международная классификация болезней

1.5.1. Атеросклероз

1.5.2. Измерение сегментарного давления

1.5.3. Атеросклероз подключичных артерий

1.5.4. Аневризма (истинная и ложная)

1.5.5. Диабетическая периферическая ангиопатия.

1.5.6. Неспецифический аортоартериит (болезнь Такаясу)

1.5.7. Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей

1.5.8. Изменение и нарушение регуляции тонуса артерий верхних конечностей

1.5.9. Болезнь Рейно

1.5.10. Другие вазоспастические заболевания

1.6. Эмболия и тромбоз вен

1.6.1. Тромбоз в системе верхней полой вены

1.6.2. Первичный тромбоз глубоких вен верхних конечностей (тромбоз усилия или болезнь Педжета–Шреттера)

1.6.3. Посттромбофлебитическая болезнь в системе верхней полой вены

1.6.4. Флебит и тромбофлебит вен верхних конечностей

Часть 2. Роль дуплексного сканирования для анализа функции гемодиализной фистулы. Методика исследования

2.1. Постоянный сосудистый доступ

2.2. Артериовенозная фистула

2.3. Гемодинамика, ассоциированная с постоянным сосудистым доступом.

2.3.1. Изменения геодинамики, связанные с применением АВФ

2.3.2. Осложнения постоянного сосудистого доступа: ранние и поздние

2.4. Дуплексное сканирование гемодиализной фистулы и синтетического сосудистого протеза

2.5. Подготовка к формированию артериовенозной фистулы

2.6. Первичная дистальная артериовенозная фистула «бок вены в бок артерии»

2.7. Первичная дистальная артериовенозная фистула «конец вены в бок артерии»

2.8. Динамика первичной гемодиализной фистулы

2.9. Вторичная проксимальная артериовенозная фистула «конец вены в бок артерии» между латеральной подкожной веной и плечевой артерией

2.10. Динамика аневризматического расширения первичной гемодиализной фистулы

2.11. Этапы функционирования артериовенозной фистулы

2.12. Значительное снижение объемного кровотока (протяженный тромботический 70% стеноз отводящей фистульной вены)

2.13. Третичный тип постоянного сосудистого доступа

0 комментариев