Лекция для врачей "ЭКГ при инфаркте миокарда. Неотложная кардиология" (отрывок из книги "Неотложная кардиология" - Джанашия П. Х., Шевченко Н. М., Олишевко С. В.)

ЭКГ при инфаркте миокарда

Различают 2 основных варианта инфаркта миокарда: инфаркт миокарда с зубцом Q и инфаркт миокарда без зубца Q.

В прежние годы инфаркт миокарда с зубцом Q называли крупноочаговым инфарктом (синоним — трансмуральный), а инфаркт без зубца Q — мелкоочаговым (синонимы — нетрансмуральный, субэндокардиальный, интрамуральный). Более того, было время, когда именно по ЭКГ диагностировали все эти разновидности инфарктов: крупноочаговый, трансмуральный, мелкоочаговый, субэндокардиальный, интрамуральный. Однако исследования показали, что подобная дифференциация находится за пределами возможностей ЭКГ. Заключение о наличии какого-либо из этих вариантов инфаркта миокарда на основании изменений ЭКГ лишено смысла, поскольку не соответствует действительности и не влияет на выбор лечебных мероприятий.

По ЭКГ можно диагностировать только инфаркт миокарда с зубцом Q. При инфаркте миокарда без зубца Q изменения ЭКГ неспецифичны или даже отсутствуют. Чаще всего отмечаются изменения сегмента ST и зубца Т. По ЭКГ можно только заподозрить инфаркт миокарда без зубца Q. Поэтому и был введен термин «острый коронарный синдром», а для установления диагноза инфаркта миокарда без зубца Q необходимо применение дополнительных лабораторных методов исследования, прежде всего, выявления повышенного уровня маркеров некроза миокарда (тропонинов или МВ КФК).

Инфаркт миокарда с зубцом Q

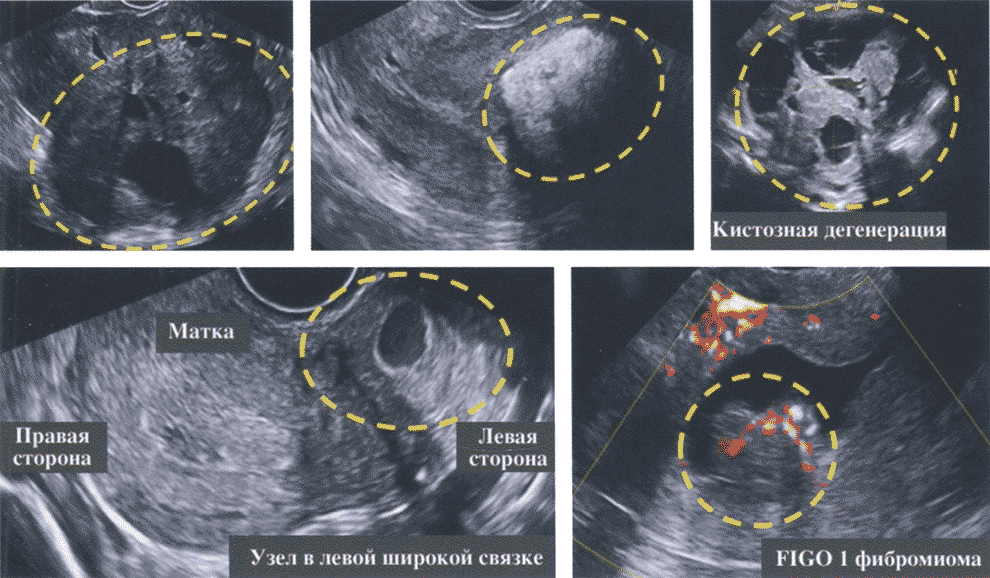

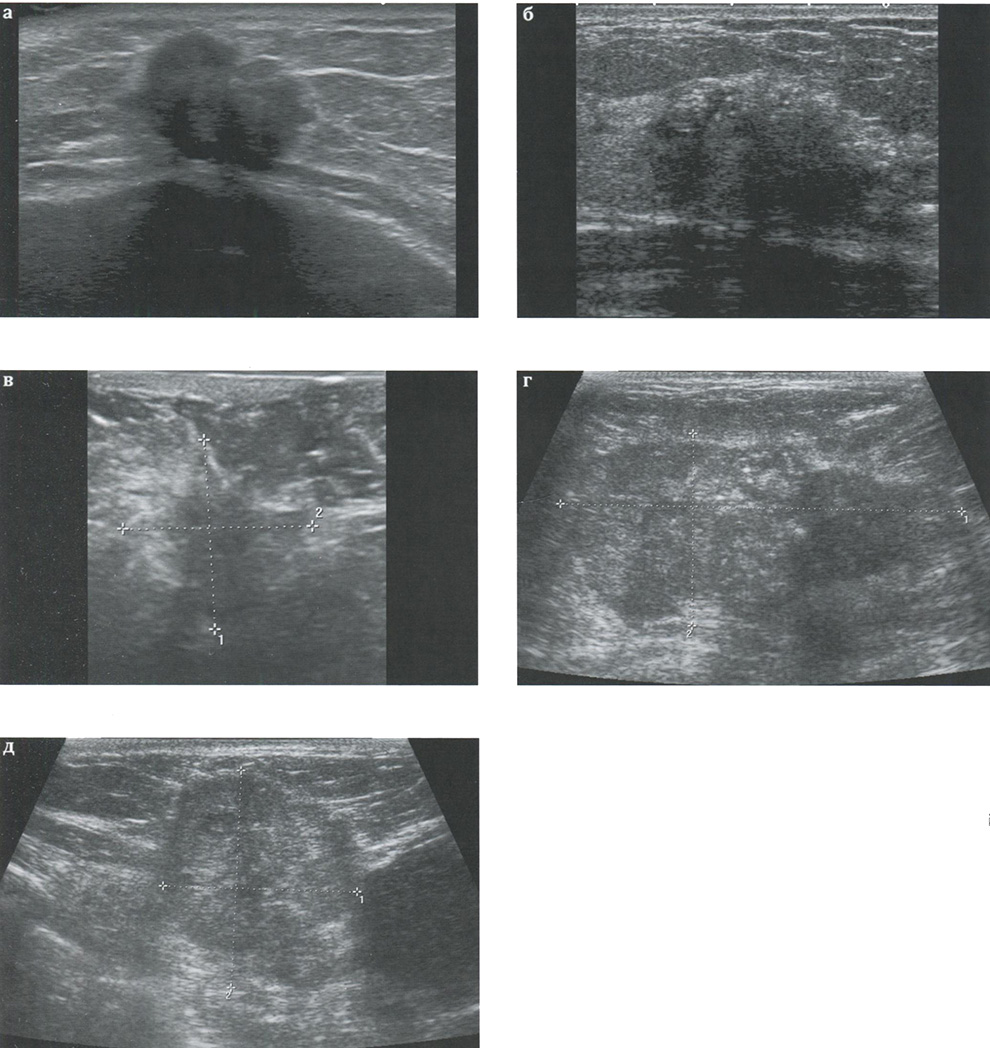

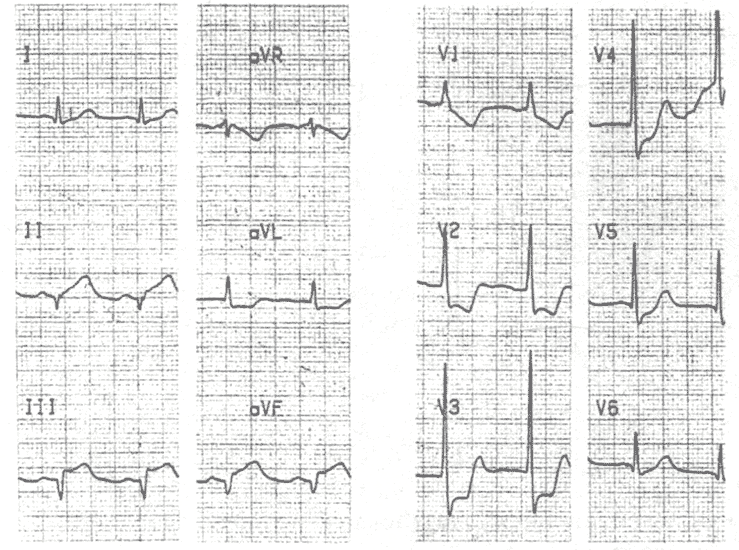

Примерно у 10% больных первая ЭКГ при инфаркте миокарда с зубцом Q в норме, у 40% — изменения ЭКГ не диагностичны, и только у 50% больных отмечаются «типичные» изменения ЭКГ. Чаще всего первый ЭКГ-признак инфаркта — подъем сегмента ST в нескольких смежных отведениях (рис. 11). В отведениях, противоположных области инфаркта, отмечаются так называемые реципрокные изменения — депрессия сегмента ST. Иногда реципрокные изменения появляются раньше, чем прямые (подъем ST). Например, первым признаком ИМ нижней локализации может быть депрессия сегмента ST в отведении aVL. В первые минуты или часы инфаркта («сверхострая фаза») может отмечаться увеличение высоты зубца Т или уширение комплексов QRS с увеличением их амплитуды, но эти изменения быстро исчезают и по-этому редко регистрируются.

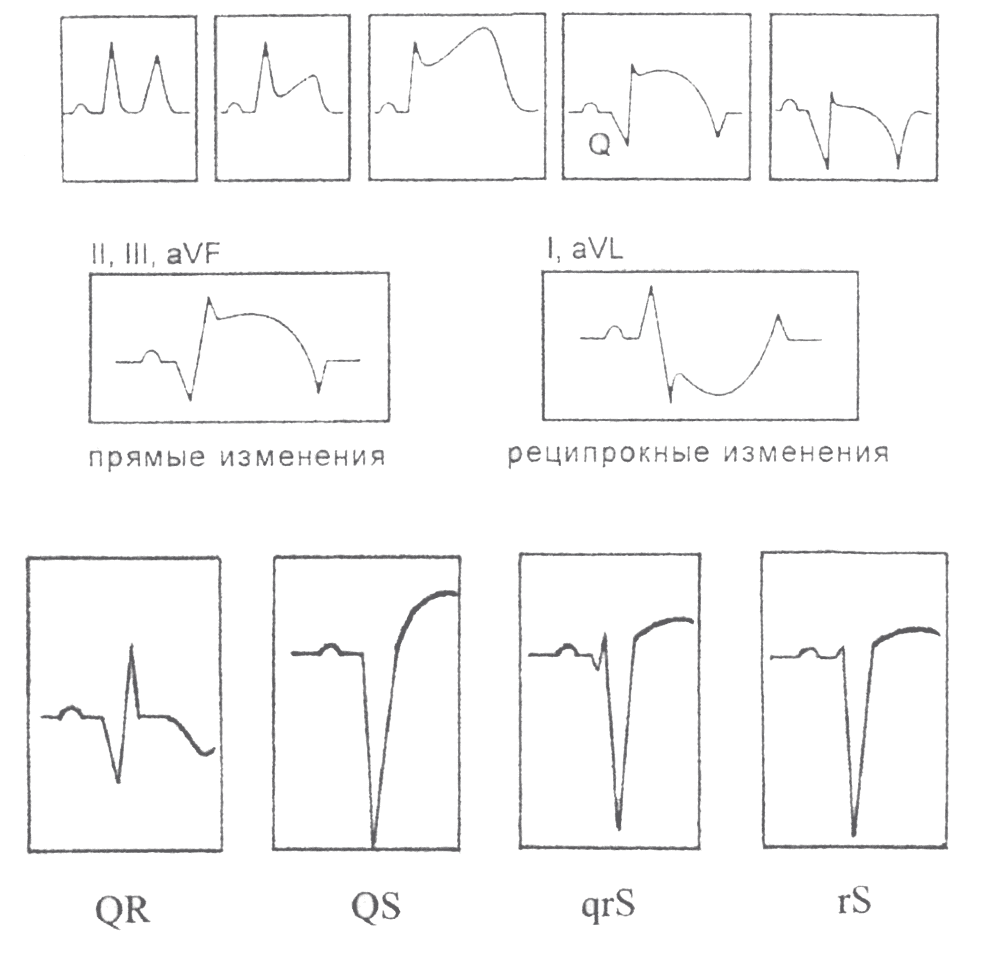

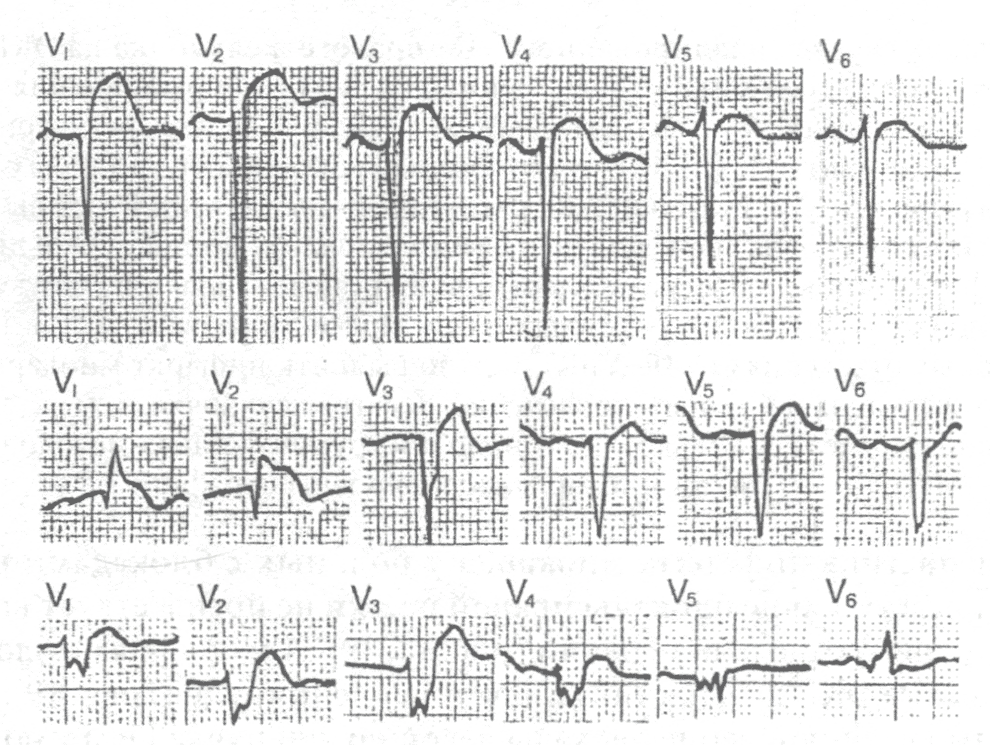

Рис. 11. Типичные изменения ЭКГ при инфаркте миокарда с зубцом Q.

Вверху— динамика ЭКГ при ИМ с зубцом Q.

В середине— прямые и реципрокные изменения при ИМ нижней локализации.

Внизу— патологические зубцы Q; крупноочаговые изменения ЭКГ.

Патологический зубец Q в большинстве случаев начинает формироваться через 2 ч и полностью сформировывается в пределах 12-24 ч. Патологическим считают зубец Q шириной 0,04 с и более (или 0,03 с, если его глубина более 1/3 зубца R) или комплексы QS. Кроме этого, патологическим считается любой, даже «крошечный» зубец Q, если он регистрируется в отведениях, где его не должно быть в норме, например, в грудных отведениях правее переходной зоны, чаще всего в отведениях V1-V3 в виде комплексов типа qrS (в этих отведениях в норме регистрируется комплекс rS). При клинической картине острого коронарного синдрома появление любых «новых» зубцов Q может быть признаком инфаркта. Очень низкие зубцы г (менее 1,5-2,0 мм) в комплексах типа rS также могут быть следствием крупноочаговых изменений, однако в этих случаях нельзя говорить об инфаркте миокарда с зубцом Q.

Примерно одновременно с появлением зубца Q начинается снижение приподнятого сегмента ST и инверсия зубца Т. Эти изменения регистрируются в отведениях, активный электрод которых расположен со стороны инфаркта. В противоположных отведениях могут отмечаться так называемые реципрокные изменения — депрессия сегмента ST. Однако депрессия сегмента ST может быть отражением выраженной ишемии или инфаркта противоположной локализации. Возврат сегмента ST на изолинию при неосложненном течении инфаркта происходит через 3-6 дней, но иногда затягивается до 2-3 недель. Сохранение подъема сегмента ST является отражением обширного поражения и признаком формирования аневризмы.

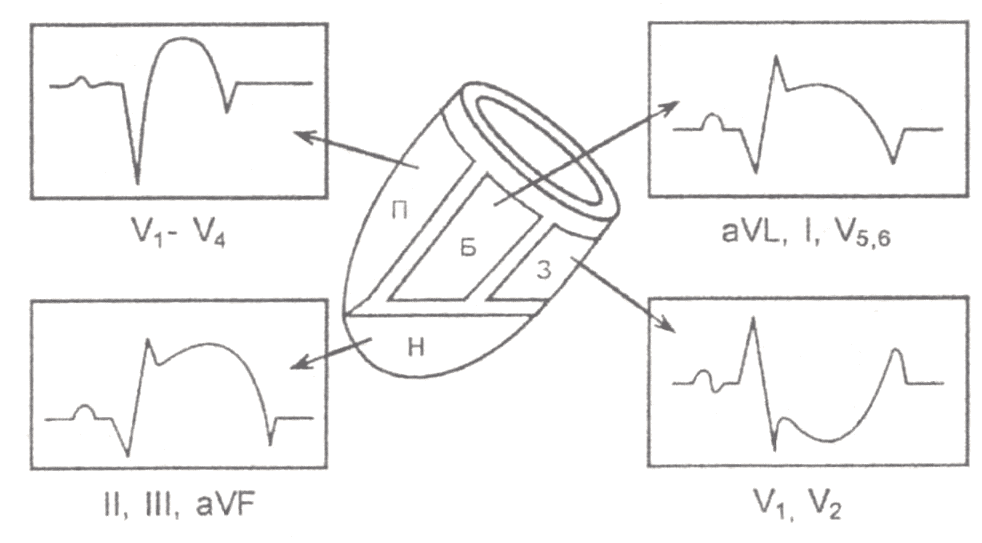

Локализация крупноочаговых изменений. Принято различать 4 основные локализации инфаркта: переднюю, боковую, нижнюю и заднюю (рис. 12). Инфаркт миокарда нижней локализации иногда называют задним или заднедиафрагмальным, а задний инфаркт называют также заднебазальным или «истинно задним».

Рис. 12. Локализация крупноочаговых изменений.

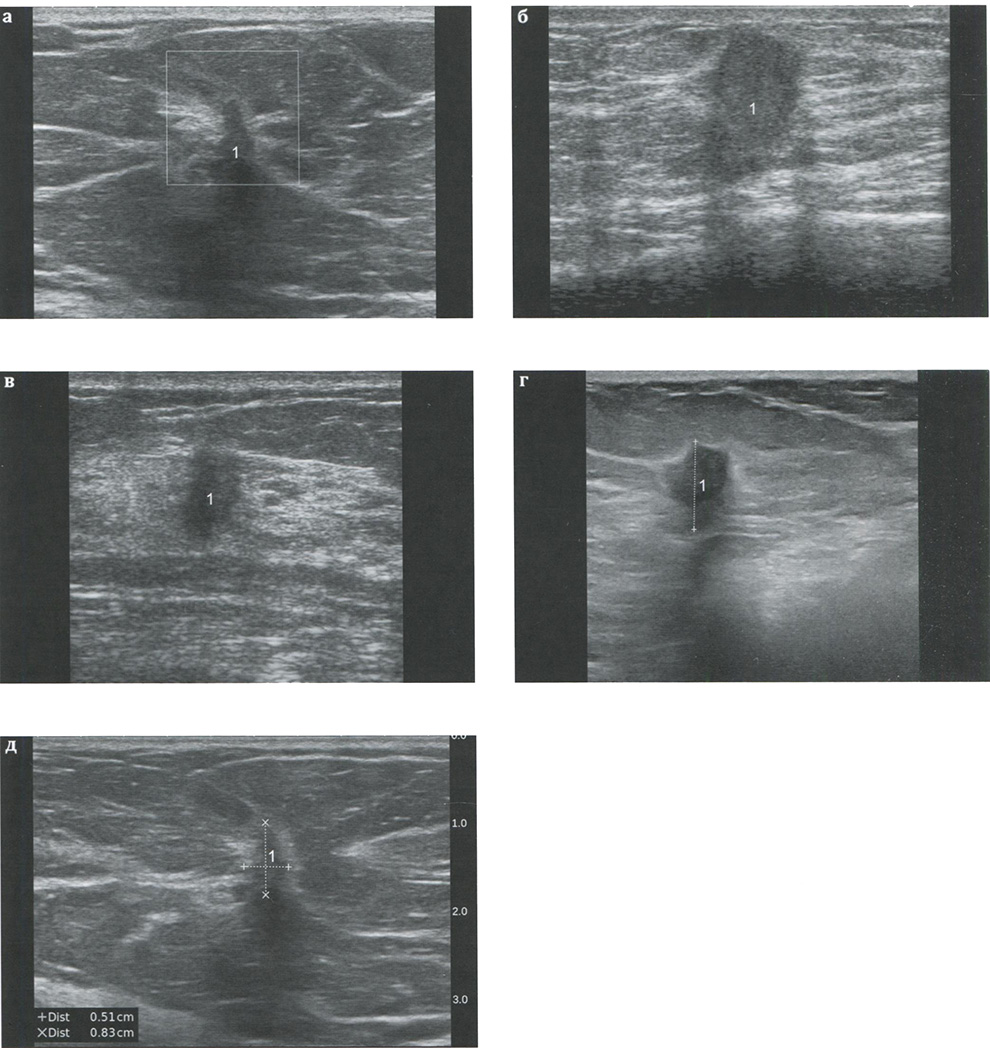

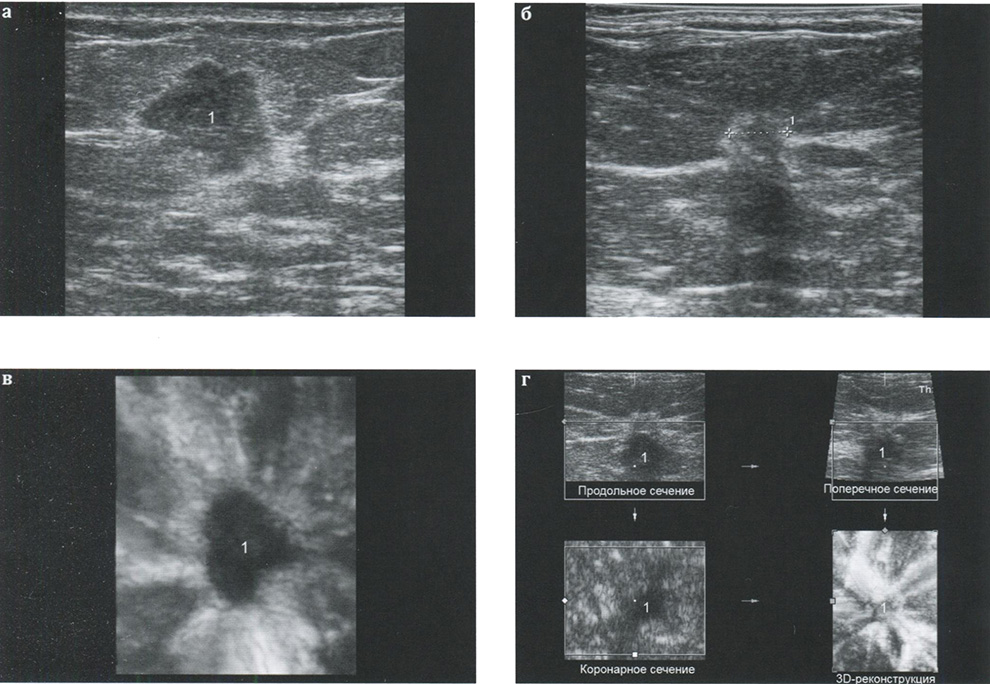

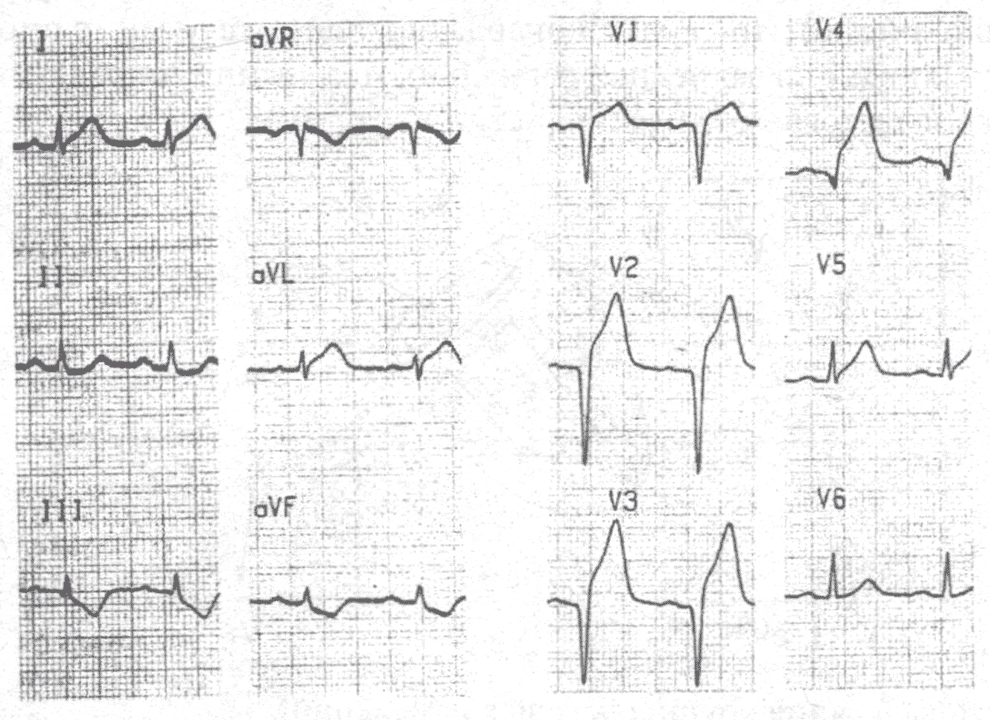

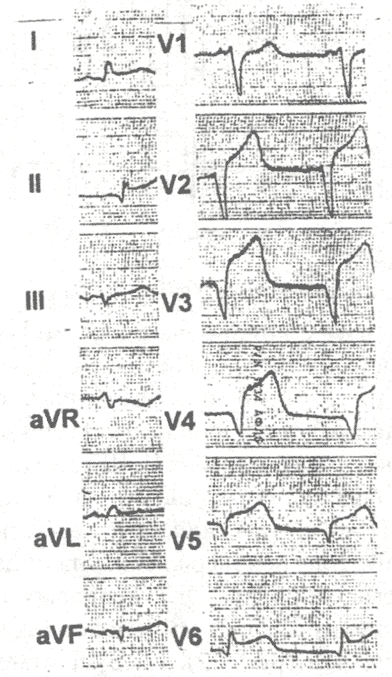

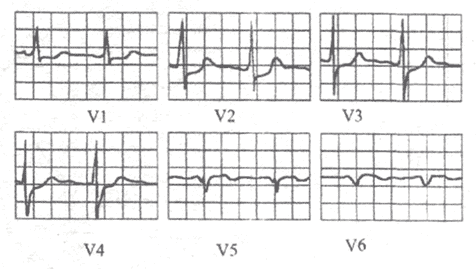

Если крупноочаговые изменения ЭКГ регистрируются в отведениях V1-4 — диагностируют передне-перегородочный инфаркт (рис. 13), если в отведениях I, aVL, V5.6 — боковой (рис. 14; 16), если крупноочаговые изменения регистрируются только в отведении aVL — говорят о «высоком боковом инфаркте», при изменениях в нижних отведениях II, III, aVF — диагностируют нижний инфаркт(рис. 14; 15). Задний инфаркт миокарда распознают по реципрокным изменениям в отведениях V 1,2 — все наоборот: вместо Q -— увеличение и уширение зубца R, вместо подъема сегмента ST — депрессия сегмента ST, вместо отрицательного зубца Т — положительный зубец Т (рис. 15; 16). Сначала обычно отмечается горизонтальная депрессия сегмента ST с положительным зубцом Т (реже зубец Т отрицательный), затем начинается увеличение зубца R. В большинстве случаев у больных с инфарктом задней локализации одновременно развивается нижний или боковой инфаркт. Изолированный задний инфаркт — явление довольно редкое. Таким образом, инфаркт миокарда задне-базальной локализации является инфарктом с зубцом Q, но при диагностике по общепринятым 12 отведениям формально должен считаться «крупноочаговым инфарктом без зубца Q» («перевернутый» инфаркт). Патологические зубцы Q (и подъем сегмента ST) при инфаркте миокарда задне-базальной локализации выявляются при регистрации ЭКГ в отведениях V8-V9 (по левой лопаточной линии и в левой межлопаточной области). Лечебные мероприятия при ИМ задне-базальной локализации проводятся по правилам лечения ОКС с подъемом ST и ИМ с зубцом Q.

Рис. 13. ЭКГ у больного с инфарктом миокарда с зубцом Q передне-перегородочной локализации.

Среди перечисленных локализаций инфаркта миокарда труднее всего выявить изменения задней и высокой боковой локализации. Поэтому при отсутствии явных изменений ЭКГ у больного с подозрением на инфаркт миокарда необходимо не забыть исключить наличие признаков инфаркта именно этих локализаций (смотрите изменения в отведениях V1-V2 или aVL). Использование каких-либо других определений для обозначения локализации ИМ (например, «верхушечный ИМ») не рекомендуется, т.к. нет общепринятых критериев их диагностики.

Рис. 14. Острая стадия инфаркта миокарда с зубцом Q передне-перегородочной, боковой и нижней локализации.

Рис. 15. Инфаркт миокарда нижней и задне-базальной локализации. Подъем сегмента ST и патологические зубцы Q в отведениях И, III, aVF. Высокие зубцы R и депрессия сегмента ST в отведениях V1-V4.

Рис. 16. Инфаркт миокарда задне-базальной и боковой локализации.

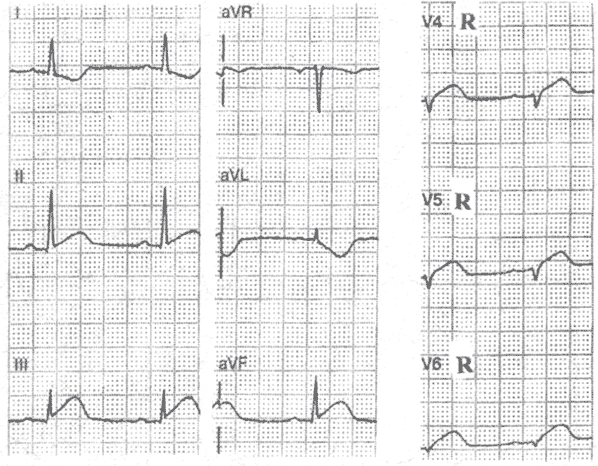

У больных с крупноочаговым инфарктом нижней локализации довольно часто (от 30 до 50%) имеется также инфаркт правого желудочка, причем у половины из них гемодинамически значимый (возникают признаки правожелудочковой недостаточности, гипотония, шок, намного чаще развивается АВ-блокада II-III степени). Признаком вовлечения правого желудочка является подъем сегмента ST в отведении V1 у больного с нижним инфарктом (или даже отсутствие депрессии сегмента ST в этом отведении). Для подтверждения наличия инфаркта правого желудочка надо зарегистрировать ЭКГ в правых грудных отведениях VR4-R6 — подъем сегмента ST на 1 мм и более является признаком вовлечения правого желудочка (рис. 17). Следует отметить, что признаки вовлечения правого желудочка очень быстро исчезают — примерно в течение 8-12 ч.

Рис. 17. Острая стадия инфаркта миокарда нижней локализации с вовлечением правого желудочка.

Подъем сегмента ST в отведениях II, III, aVF, реципрокная депрессия ST в отведениях I и aVL. В правых грудных отведениях (V4-V6 R) также отмечается подъем сегмента ST.

В редких случаях изолированного ИМ правого желудочка на ЭКГ отмечается подъем сегмента ST в отведениях V1-V4 без формирования зубцов Q, но в правых грудных отведениях (V4R-V6R) тоже регистрируется подъем сегмента ST. По ЭКГ — это «острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST». Если при лабораторном исследовании будет выявлено повышение уровня маркеров некроза миокарда, будет поставлен диагноз: «инфаркт миокарда передне-перегородочной локализации без зубца Q с подъемом сегмента ST». Только если зарегистрировать ЭКГ в правых грудных отведениях (V4R-V6R), можно выявить инфаркт миокарда правого желудочка. Степень вовлечения левого желудочка в этих случаях можно определить только с помощью инструментальных методов исследования: сцинтиграфии миокарда, коронароангиографии.

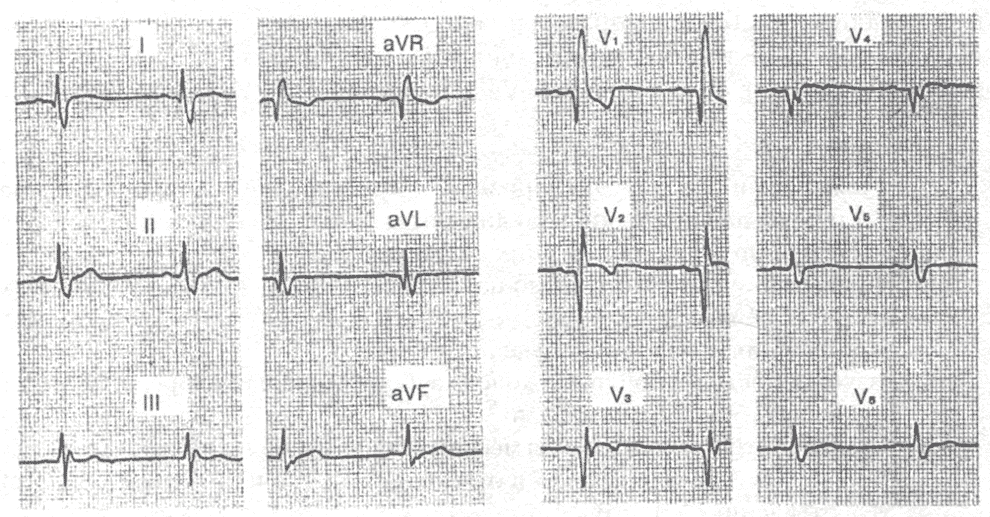

Диагностика инфаркта миокарда у больных с блокадами ветвей пучка Гиса. Наличие блокады правой ножки не препятствует выявлению крупноочаговых изменений (рис. 18; 19). А у больных с блокадой левой ножки ЭКГ-диагностика инфаркта очень трудна (рис. 19). Более того, само возникновение блокады левой ножки пучка Гиса у больных с клиникой острого коронарного синдрома является признаком крупноочагового инфаркта миокарда.

Рис. 18. Крупноочаговые изменения передне-перегородочной локализации у больного с блокадой правой ножки пучка Гиса.

Рис. 19. Возникновение блокады правой и левой ножек пучка Гиса в остром периоде переднего инфаркта миокарда.

На верхней ЭКГ— острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST.

На средней ЭКГ— инфаркт миокарда с зубцом Q передне-перегородочной локализации, блокада правой ножки пучка Гиса.

На нижней ЭКГ— возникновение блокады левой ножки пучка Гиса (появление зубцов г в отведениях V1-V4 и зубцов Q в V5, V6).

Предложено множество ЭКГ-признаков крупноочаговых изменений на фоне блокады левой ножки. При диагностике острого инфаркта миокарда наиболее информативными из них являются:

1. Появление зубца Q (особенно патологического Q) не менее чем в двух отведениях из aVL, I, V5, V6.

2. Уменьшения зубца R от отведения V1 к V4.

3. Зазубренность восходящего колена зубца S (признак Кабрера) не менее чем в двух отведениях от V3 до V5.

4. Конкордантное смещение сегмента ST в двух и более смежных отведениях (депрессия сегмента ST в отведениях V1-V4 или подъем сегмента ST в отведениях V5-V6).

5. Очень выраженное («чрезмерное») дискордантное смещение сегмента ST (более 5 мм).

При выявлении любого из этих признаков вероятность инфаркта составляет 90-100%, однако эти изменения отмечаются только у 20-30% больных с инфарктом миокарда на фоне блокады левой ножки (изменения сегмента ST и зубца Т в динамике наблюдаются у 50%). Поэтому отсутствие каких-либо изменений ЭКГ у больного с блокадой левой ножки ни в коем случае не исключает возможности инфаркта. Для точного диагноза необходимо определение активности кардиоспецифических ферментов или тропонина Т.

Примерно такие же принципы диагностики инфаркта миокарда используют у больных с синдромом предвозбуждения желудочков и у больных с имплантированным кардиостимулятором (постоянная стимуляция желудочков).

У больных с блокадой левой передней ветви признаками крупноочаговых изменений нижней локализации являются (рис. 32):

1. Регистрация во II отведении комплексов типа QS, qrS и rS (зубец г < 1,5 мм, часто зазубрен).

2. Зубец R во II отведении меньше, чем в III отведении.

Наличие блокады левой задней ветви, как правило, не затрудняет выявление крупноочаговых изменений.

Признаками инфаркта предсердий являются смещение сегмента PR, любые изменения зубца Р, возникновение предсердных аритмий у больных инфарктом миокарда. Выявления признаков инфаркта предсердий может быть полезным при подозрении на инфаркт у больных с блокадой левой ножки пучка Гиса, когда ЭКГ-диагностика очаговых изменений крайне затруднительна. В этих случаях признаки повреждения предсердий свидетельствуют в пользу наличия инфаркта.

Вы читали отрывок из книги "Неотложная кардиология" - Джанашия П. Х., Шевченко Н. М., Олишевко С. В.

Книга "Неотложная кардиология"

Авторы: Джанашия П. Х., Шевченко Н. М., Олишевко С. В.

В монографии представлены клинически значимые положения неотложной кардиологии, необходимые для практической работы кардиологов, реаниматологов, врачей скорой помощи. Достаточно подробно обсуждаются разделы сбора анамнеза, физикального исследования и записи ЭКГ в условиях жесткого ограничения времени. Особое внимание уделено вопросам выбора и последовательности лечебных мероприятий при основных неотложных состояниях в кардиологии. Книга написана на основании данных отечественной и иностранной литературы и личного опыта авторов.

Книга предназначена для кардиологов, врачей скорой помощи, реаниматологов, врачей общей практики и других специалистов, сталкивающихся с кардиологическими проблемами, а также студентов медицинских вузов.

Содержание книги "Неотложная кардиология"

Глава 1 Показатели гемодинамики и функционального состояния миокарда

Глава 2 Основные заболевания сердечно-сосудистой системы и неотложные состояния

Глава 3 Симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и неотложных состояний в кардиологии

Боль и неприятные ощущения в грудной клетке

Сердцебиение и ощущение перебоев в работе сердца

Одышка

Отеки

Слабость и повышенная утомляемость

Глава 4 Методы обследования в неотложной кардиологии

Физикальное исследование

Лабораторное исследование

Инструментальные методы исследования

Глава 5 ЭКГ-диагностика при неотложных состояниях

Основы регистрации электрокардиограммы

ЭКГ при острых коронарных синдромах

ЭКГ при инфаркте миокарда

Интерпретация изменений сегмента ST и зубца Т

Гипертрофия миокарда

Нарушения внутрижелудочковой проводимости

Синоатриальные блокады

Атриовентрикулярные блокады

Экстрасистолия

Ускоренные эктопические ритмы

Тахиаритмии

Синдром преждевременного возбуждения желудочков

Глава 6 Способы лечения неотложных состояний в кардиологии

Медикаментозное лечение

Хирургическое лечение

Электрическая стимуляция сердца, электрическая кардиоверсия и дефибрилляция

Г лава 7 Диагностика и лечение неотложных состояний в кардиологии

Нарушения ритма сердца Клинические формы нарушений ритма сердца

Методы лечения нарушений ритма сердца

Обследование и лечение больных с различными клиническими формами нарушений ритма сердца

Сердечная недостаточность

Клинические проявления сердечной недостаточности

Классификация сердечной недостаточности

Обследование больных с сердечной недостаточностью

Лечение сердечной недостаточности

Острая сердечная недостаточность

Ишемическая болезнь сердца

Клинические формы ишемической болезни сердца

Стенокардия

Безболевая ишемия миокарда

Инфаркт миокарда

Постинфарктный кардиосклероз

Внезапная коронарная смерть

Нарушения ритма сердца при ИБС

Сердечная недостаточность

Диагностика ишемической болезни сердца

Лечение ишемической болезни сердца

Медикаментозное лечение ИБС ИЗ

Особенности лечения различных вариантов стенокардии

Хирургические способы лечения ИБС

Острые коронарные синдромы

Нестабильная стенокардия

Инфаркт миокарда без зубца Q

Лечение острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST

Инфаркт миокарда

Клинические проявления и диагностика инфаркта миокарда

Лечение неосложненного инфаркта миокарда

Купирование болевого синдрома

Тромболитическая терапия

Хирургические способы восстановления коронарного кровотока

Дополнительные назначения

Осложнения инфаркта миокарда

Нарушения ритма сердца

Сердечная недостаточность при инфаркте миокарда

Гипотония и шок при инфаркте миокарда

Кардиогенный шок

Разрывы миокарда

Аневризма левого желудочка

Тромбоэмболии

Перикардит

Рецидивирование инфаркта миокарда

Расширение зоны инфаркта миокарда

Постинфарктная стенокардия

Артериальная гипертония

Классификация артериальной гипертонии

Гипертоническая болезнь

Лечение артериальной гипертонии

Злокачественная артериальная гипертония

Гипертонические кризы

Заболевания миокарда

Кардиомиопатии

Дилатационная кардиомиопатия

Гипертрофическая кардиомиопатия

Рестриктивная кардиомиопатия

Аритмогенная кардиомиопатия правого желудочка

Алкогольное поражение сердца

Миокардиты

Пороки сердца

Митральный стеноз

Недостаточность митрального клапана

Стеноз устья аорты

Недостаточность аортального клапана

Перикардиты

Острый перикардит

Экссудативный перикардит

Тампонада сердца

Тромбоэмболия легочной артерии

Клинические симптомы тромбоэмболии легочной артерии.

Диагностика тромбоэмболии легочной артерии

Лечение тромбоэмболии легочной артерии

Нейроциркуляторная дистония

Синкопальные состояния

Сердечно-легочная реанимация

Последовательность лечебных мероприятий при основных неотложных состояниях в кардиологии

Схема лечения тахиаритмий

Пароксизмальная мерцательная аритмия

Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии

Желудочковая тахикардия

Схема лечения брадиаритмии

Схема лечения острой сердечной недостаточности

Отек легких

Острая правожелудочковая недостаточность

Схема лечения острого коронарного синдрома

Схема лечения гипотонии и шока при инфаркте миокарда

Рефлекторная гипотония

Гиповолемия

Шок при инфаркте миокарда правого желудочка

Кардиогенный шок

Схема лечения гипертоничесих кризов