Кардиотокография при беременности и в родах - Макаров И. О.

Книга "Кардиотокография при беременности и в родах"

Автор: Макаров И. О., Юдина Е. В.

ISBN 978-5-00030-876-9

В учебном пособии представлены основополагающие данные об основных показателях кардиотокографии, изложены их патофизиологические и клинические характеристики, а также дано их диагностическое значение. Описана методика применения кардиотокографии при беременности и в родах. Изложена методика автоматизированного анализа кардиотокограммы.

Учебное пособие предназначено для интернов, ординаторов и врачей, обучающихся в системе дополнительного образования по специальности «Акушерство и гинекология», а также врачей смежных специальностей.

Содержание книги "Кардиотокография при беременности и в родах"

Глава 1. История развития пренатального мониторинга состояния плода

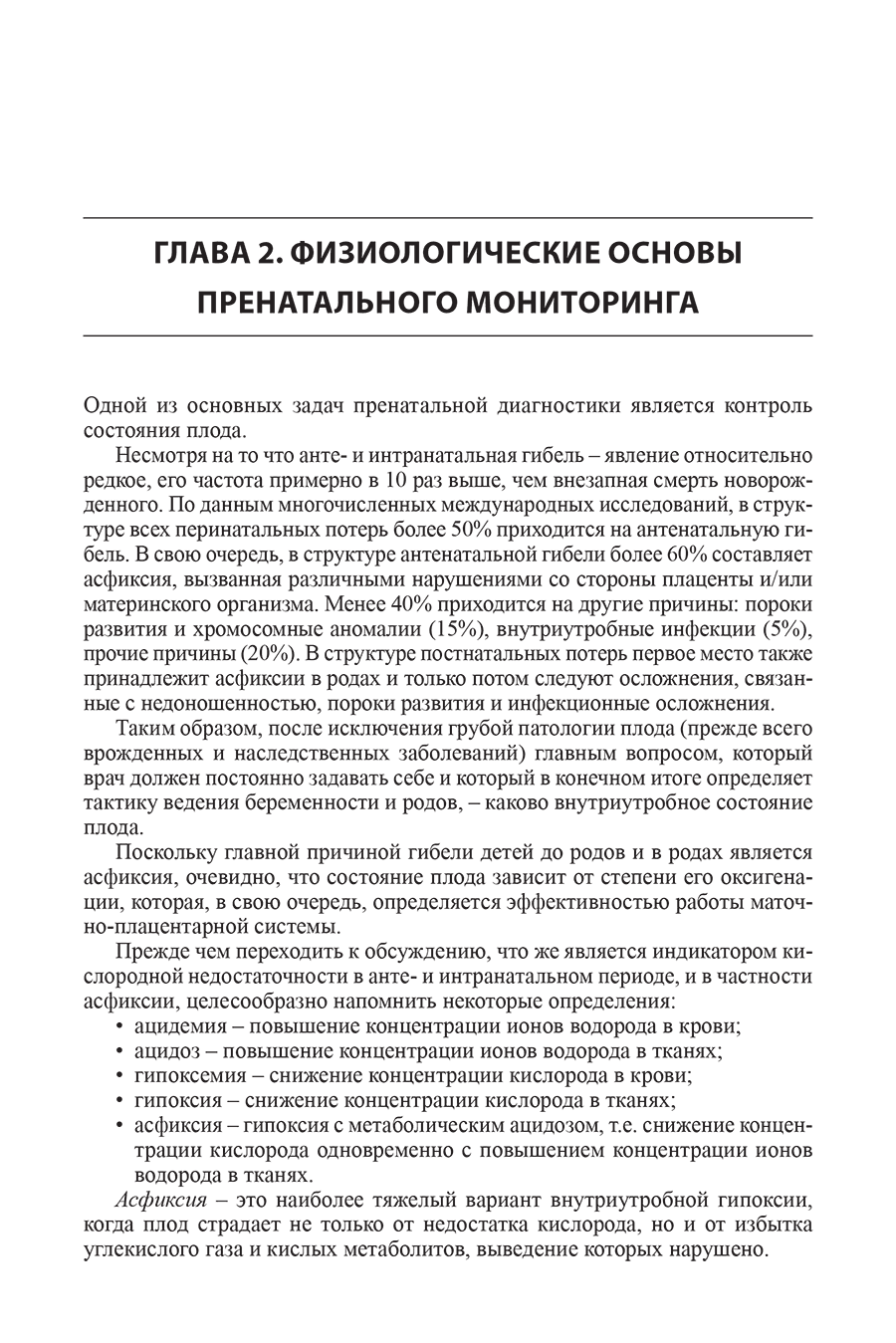

Глава 2. Физиологические основы пренатального мониторинга

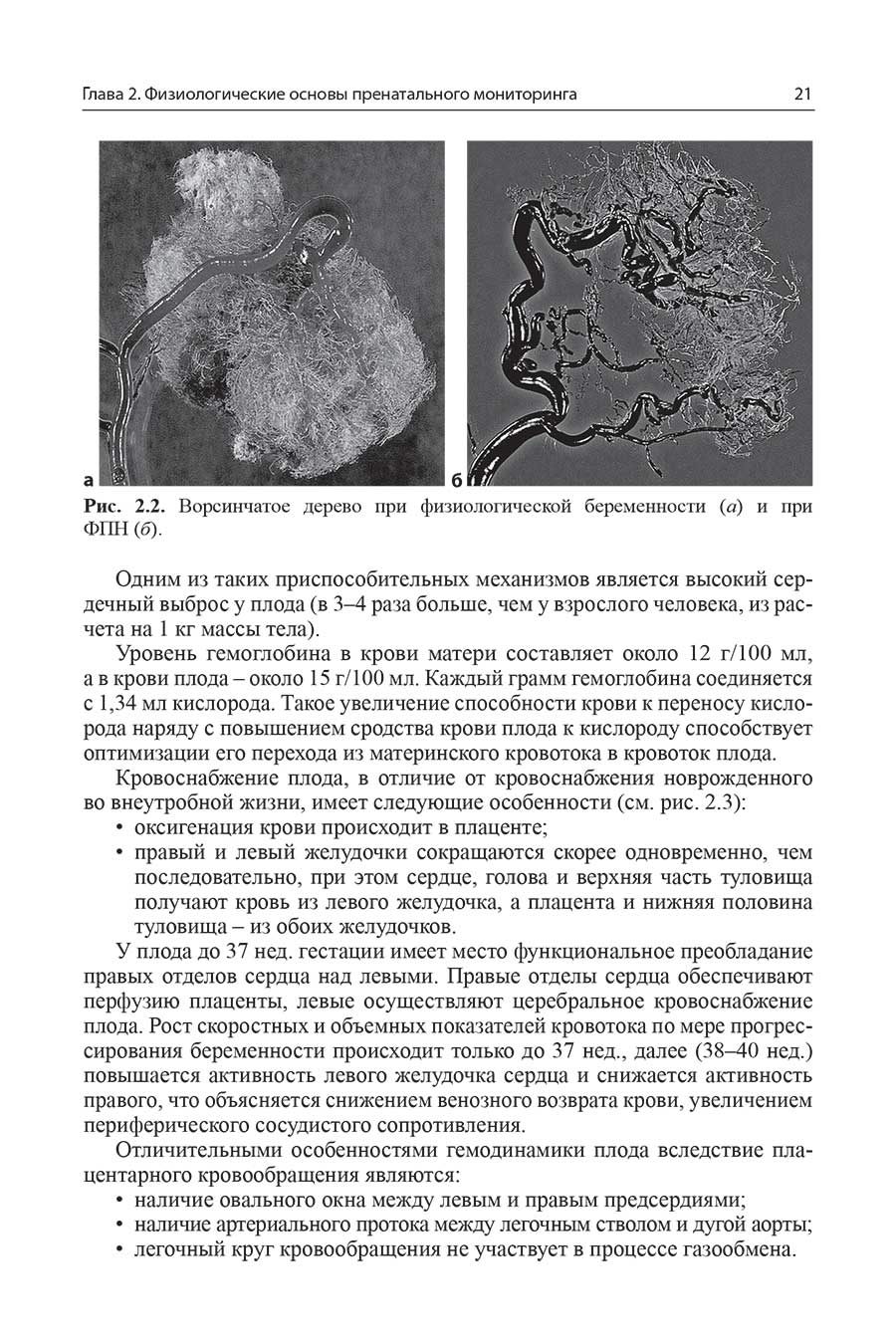

2.1. Анатомо-физиологические особенности маточно-плацентарной системы и патогенетические факторы нарушения состояния плода

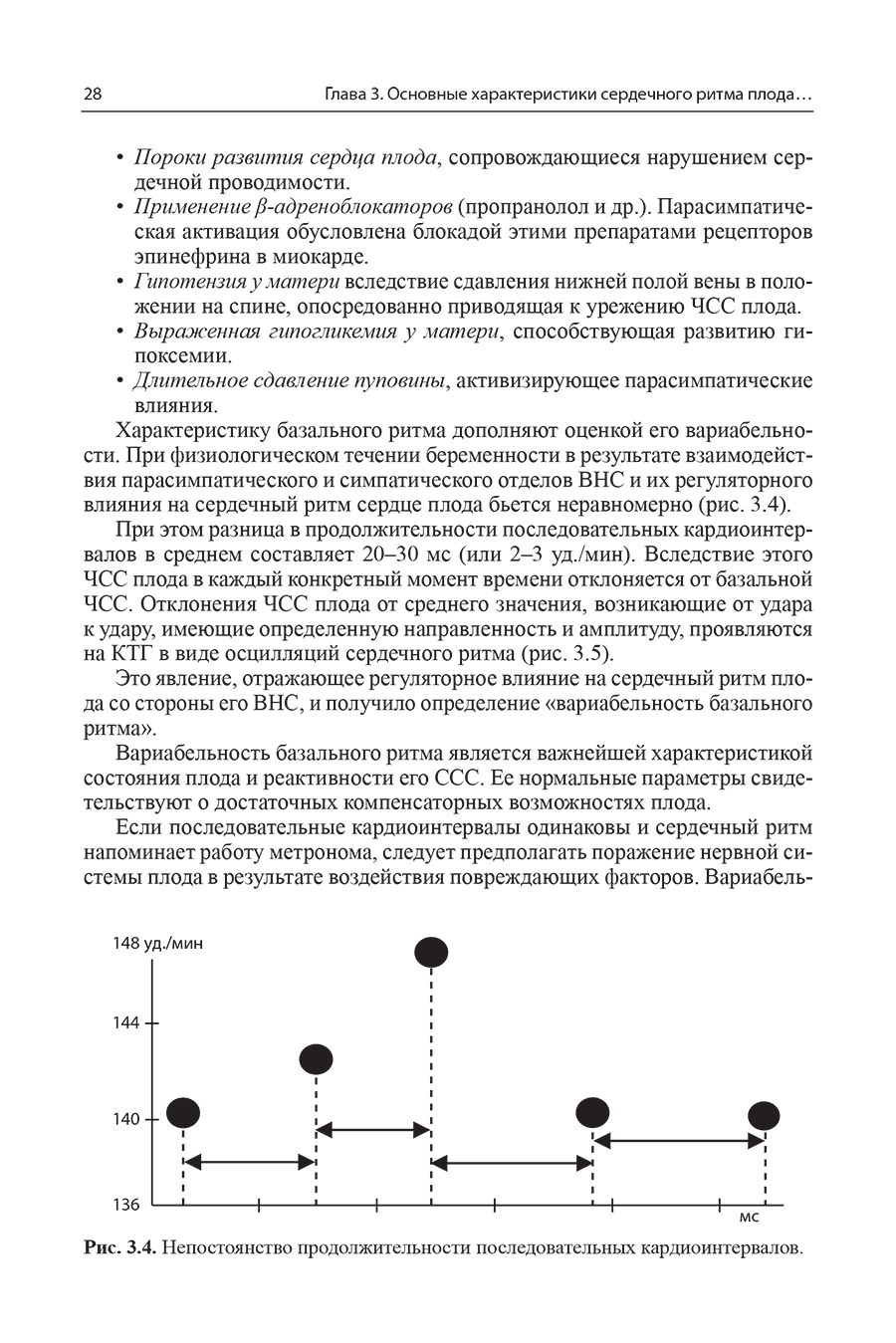

Глава 3. Основные характеристики сердечного ритма плода и механизмы их формирования

Глава 4. Методологические аспекты кардиотокографии

4.1. Кардиотокография при беременности

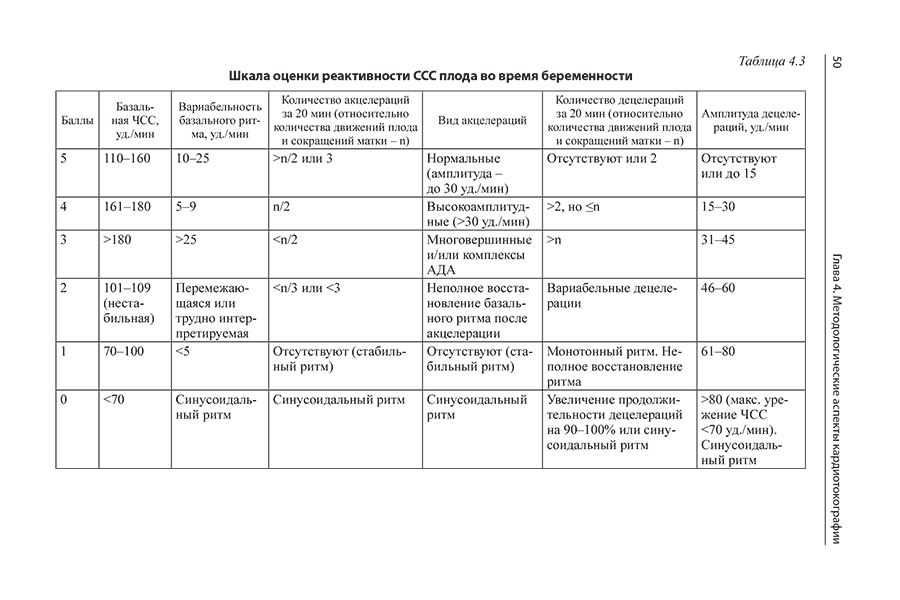

4.2. Визуальный анализ данных кардиотокографии

4.3. Кардиотокография в родах

Глава 5. Автоматический анализ кардиотокограммы

Глава 6. Клинические наблюдения

Примеры страниц из книги "Кардиотокография при беременности и в родах"

Введение к книге "Кардиотокография при беременности и в родах"

В настоящее время неотъемлемой частью комплексной оценки состояния плода во время беременности и в родах является кардиотокография (КТГ).

Мониторинг сердечной деятельности плода значительно расширяет возможности анте- и интранатальной диагностики, позволяет эффективно решать вопросы рациональной тактики ведения беременности и родов.

КТГ представляет собой метод функциональной оценки состояния плода на основании регистрации частоты его сердцебиений и ее изменений в зависимости от сокращений матки, действия внешних раздражителей или активности самого плода. При беременности выполняют наружную (непрямую) КТГ.

Сердечную деятельность плода регистрируют специальным ультразвуковым датчиком с частотой 1,5-2,0 МГц, работа которого основана на эффекте Допплера. Электронная система кардиомонитора преобразует зарегистрированные изменения интервалов между отдельными циклами сердечной деятельности плода в мгновенную частоту его сердечных сокращений - ЧСС (уд./мин). Изменения ЧСС фиксируются прибором в виде светового, звукового, цифрового сигналов и графического изображения на бумажной ленте.

Для проведения исследования наружный ультразвуковой датчик укрепляют на передней брюшной стенке матери в области наилучшей слышимости сердечных тонов плода. При выполнении КТГ одновременно с регистрацией сердечной деятельности плода регистрируют сократительную активность матки тензометрическим датчиком, который фиксируют в области дна матки. Перед началом исследования следует установить базальный уровень записи, который в отдельных моделях приборов определяется автоматически. В современных фетальных мониторах предусмотрен специальный пульт, с помощью которого беременная может самостоятельно фиксировать движения плода. Сокращения матки и движения плода отображаются прибором в нижней части бумажной ленты.

При интерпретации данных КТГ и оценке их взаимосвязи с состоянием плода и новорожденного следует исходить из того, что полученная запись отражает, прежде всего, реактивность автономной нервной системы плода, состояние его миокардиального рефлекса и других компенсаторно-приспособительных механизмов на момент исследования, в зависимости от наличия и степени выраженности фетоплацентарной недостаточности (ФПН).

Изменения сердечной деятельности плода только косвенно свидетельствуют о характере патологических процессов, происходящих в фетоплацентарном комплексе, и о степени сохранности компенсаторно-приспособительных механизмов.

Нельзя отождествлять результаты, полученные при анализе данных КТГ, только с наличием у плода гипоксии той или иной степени выраженности. Гипоксия плода при ФПН чаще всего обусловлена снижением содержания кислорода в маточно-плацентарном кровотоке (МПК) и нарушением транспортной функции плаценты. Ответная реакция сердечно-сосудистой системы (ССС) плода возникает прежде всего из-за наличия гипоксемии и степени ее выраженности. В ряде случаев возможно также относительно кратковременное нарушение кровотока в сосудах пуповины, например вследствие их прижатия предлежащей частью плода.

В качестве компенсаторной реакции при наличии гипоксемии у плода снижается потребление кислорода тканями и повышается устойчивость к гипоксии. В то же время при различных патологических состояниях возможно снижение способности тканей к утилизации кислорода при нормальном его содержании в крови, что может не вызвать соответствующей реакции ССС плода.

КТГ является всего лишь дополнительным инструментальным методом диагностики, а информация, получаемая в результате этого исследования, отражает лишь часть сложных патофизиологических изменений, происходящих в системе «мать-плацента-плод». Полученную при исследовании информацию сопоставляют с клиническими данными и результатами других исследований.

Результат анализа каждой конкретной КТГ свидетельствует только о степени нарушения реактивности ССС плода на момент исследования и косвенно указывает на наличие гипоксемии на фоне ФПН той или иной степени выраженности.

При расшифровке записи определяют ряд показателей, имеющих нормальные и патологические значения, которые позволяют достоверно оценить реактивность ССС плода.

| Автор | Макаров И. О., Юдина Е. В. |

| ISBN | 978-5-00030-876-9 |

| Вес | 0.13 кг |

| Год | 2021 |

| Переплет | мягкий |

| Формат, см. | 14.0 x 21.0 |