Атлас эмбриологии человека - Дрюс У.

Книга "Атлас эмбриологии человека"

Автор: Дрюс У.

ISBN 978-5-9704-6529-5

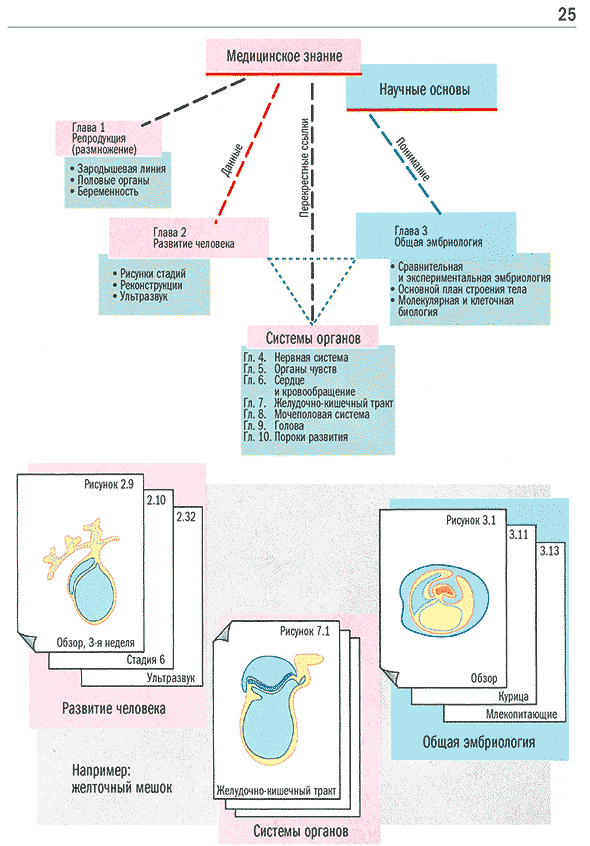

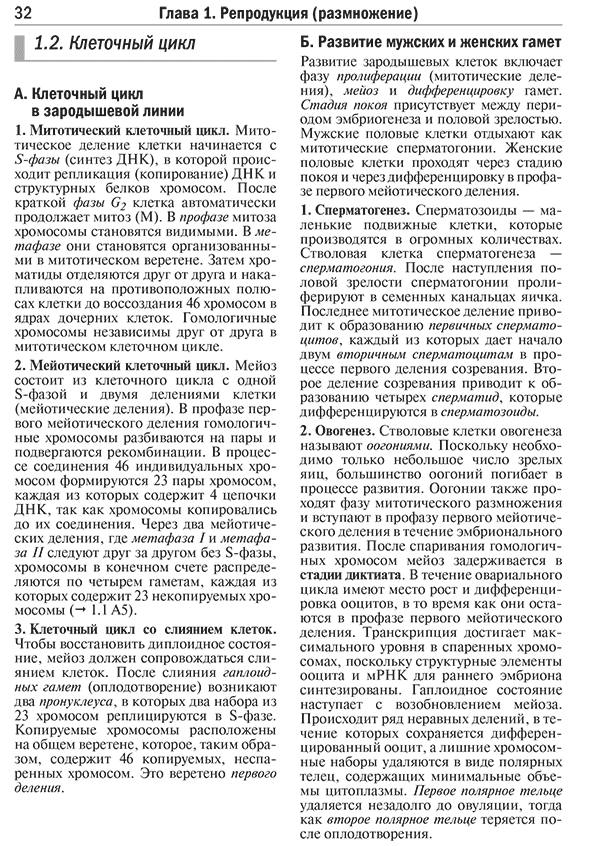

Настоящий атлас эмбриологии человека — результат обобщения сведений, опубликованных в научной литературе за последние 50 лет развития эмбриологии.

Книга содержит 176 цветных рисунков, прекрасно иллюстрирующих каждую тему. Материал хорошо структурирован, что позволит читателю легко сориентироваться в нем. В пособии описываются овогенез и сперматогенез, течение беременности и роды; пристальное внимание уделяется эмбриональному периоду; раскрывается механизм регуляции развития; кратко изложены основы сравнительной эмбриологии; отдельная глава посвящена причинам пороков развития.

Атлас эмбриологии человека рекомендуется студентам медицинских вузов и биологических факультетов, аспирантам, магистрантам и научным работникам, а также всем тем, кто интересуется развитием человеческого тела с позиций современной эмбриологической науки.

Содержание книги "Атлас эмбриологии человека" - Дрюс У.

А. Развитие биламинарного эмбрионального диска и дифференцировка трофобласта: сплошной и лакунарный трофобласт. Перфузия лакун кровью матери. Формирование амниотической полости и первичного желточного мешка. Распространение трофобласта

«Третья неделя»: Триламинарный (трехслойный) эмбриональный диск

2.9. Краткий обзор: «Третья неделя»

А. Разрыв первичного желточного мешка начинает перестройку эмбриональных полостей: эмбрион до и после перестройки

Б. Триламинарный эмбриональный диск прикрепляется к хориональному мешку с помощью соединительной ножки и растет краниально

2.10. Стадия 6: Трансформация желточного мешка

А. Первичный желточный мешок трансформируется в дефинитивный (вторичный) желточный мешок: рост внеэмбриональной мезодермы.

Формирование полости хориона и соединительной ножки. Дифференциальный рост эмбриобласта и трофобласта

2.11. Стадии 66 и 7: Первичная полоска

А. Первичная полоска развивается на стадии 66: рост внеэмбриональной мезодермы. Развитие внутриэмбриональной мезодермы

Б. Нотохордальный отросток появляется на стадии 7: первичная полоска с нотохордальным отростком. Инвагинация через первичный узелок. Аллантоидный дивертикул. Амниотический проток.

2.12. Стадия 8: Осевой канал

А. Нотохорда включается в свод первичной кишки: осевой канал. Первичная полоска. Первичная ямка. Нотохордальный отросток. Нотохордальная пластинка. Прехордальная пластинка.

2.13. Стадия 9: Первые сомиты

А. Головной изгиб, сомиты и латеральные пластинки: реконструкция «эмбриона Людвига». Передняя и задняя кишечные бухты. Дифференцировка зародышевых листков.

«Четвертая неделя»: Образование складок эмбриона

2.14. Краткий обзор: «Четвертая неделя»

А. Участок имплантации на 4-й неделе: положение матки. Поперечный срез имплантированного эмбриона и его хорионального мешка

Б. Расширение амниотической полости и развитие пуповины: ситуация в начале и в конце 4-й недели

2.15. Краткий обзор: Образование складок эмбриона

А. Образование складок и развитие формы тела: формирование осевых органов, краниокаудальный изгиб и замыкание кишечной трубки

2.16. Стадия 10: Кровообращение

А. Кровеносные сосуды на стадии 10: островки крови и капиллярное сплетение в «эмбрионе Ingalls» с 7 сомитами. Ход желточных и пупочных вен

Б. Сосуды в «эмбрионе Раупе» с 7 сомитами: дорсальный вид эмбриона. Сосуды, видимые дорсально, и положение сердца

2.17. Стадия 10: «Эмбрион Corner»

А. Происхождение «эмбриона Comer»: вид слева. Вид переднего нейропора.

2.18. Стадия 10: Гистология

А. Базовое строение тела эмбриона. Организация зародышевых листков. Гистологические срезы перикарда, желточного мешка и хвостовой складки «эмбриона Comer»

2.19. Стадия 10: Целомическое кольцо

А. Целомическое кольцо в начале 4-й недели: полость перикарда. Целомические каналы. Брюшинная полость. Целом в эмбрионах «Corner» и «Davis»

2.20. Стадия 11: Передний и задний нейропоры

А. «Эмбрион Blechschmidt». Фотография оригинального экземпляра. Реконструкция данного эмбриона

2.21. Стадия 12: Краниокаудальный изгиб

А. Экземпляр после хирургического вмешательства по поводу трубной беременности. Эмбрион перед фиксацией. Реконструкция нервной трубки, кишечного тракта и мезонефроса. Организация целомических полостей

2.22. Стадия 13: Первичные мозговые пузыри

А. Эмбрион с 30 парами сомитов. Развитие пуповины. Реконструкции: нервной системы, сердца и сосудов, кишечной трубки, мезонефроса

5-8-я недели: Органогенез

2.23. Стадия 14: Миотомы

А. Эмбрион с 33 парами сомитов. Внешняя морфология. Изображение кишечного тракта, почек и сердца. Строение миотомов и полостей тела

2.24. Стадия 15: Топография кровеносных сосудов

А. Эмбрион длиной 7 и 7,5 мм. Оригинальная фотография. Топография кровеносных сосудов. Артерии головы

2.25. Стадия 16: Закладка лица

А. Вид лица у эмбриона спереди. Частичная реконструкция эмбриона 10 мм. Кишечник и полости тела. Мышечная система

2.26. Стадия 17: Пузыри конечного мозга

А. Вид сзади и более тщательное препарирование и рассечение эмбриона

2.27. Стадии 18 и 19: Кубовидная форма тела

А. Эмбрион in situ вместе с желточным мешком. Частичная реконструкция. Центральная нервная система. Артерии. Кишечный тракт. Стадия 19: изолированный эмбрион после фиксации

2.28. Стадия 20: Рука в положении пронации

А. Внешняя морфология. Реконструкция пищеварительного тракта и полостей тела.

2.29. Стадия 20: Хрящевой скелет

Б. Реконструкция хрящевого скелета и венозной системы головы, основания черепа и скелетной мускулатуры

2.30. Стадия 23: Гистология

А. Сагиттальный парафиновый срез. Центральная нервная система. Позвоночный столб и основание черепа. Желудочно-кишечный тракт, яичник и мезонефрос

2.31. Стадия 23: Препарирование головы путем рассечения

А. Мозг и висцеральный скелет. Срединный разрез промежуточного мозга, среднего мозга и ромбовидной ямки. Грудная клетка и положение таза.

2.32. Стадия 23: Ультразвуковое исследование

А. Форма тела и оболочки плода в конце эмбрионального периода развития.

Б. Снимки ультразвукового исследования (эхограммы) 10-недельной беременности (8 недель)

Плодный период

2.33. Краткий обзор: Плодный период

А. Кривая роста в плодном периоде. Определение недель беременности

Лунные месяцы. Триместр. Длина плода от макушки до ягодиц (C.R.)

Длина плода от макушки до пяток (С.Н.)

2.34.10-я неделя беременности: Топография органов

А. 10-я неделя беременности. Препарирование путем рассечения. Вид полостей боковых желудочков и стенки тела. Обзор полостей грудной клетки и живота.

2.35.12-я неделя беременности: Центры окостенения (оссификации)

А. Хрящевой скелет и центры окостенения.

2.36.14-я неделя беременности: Сагиттальный разрез

А. Сагиттальный разрез плода размером 60 мм, коллекция Tonutti

2.37.16-я неделя беременности: Ультразвуковое исследование

А. Плод in situ 68 мм C.R. и 75 мм C.R.

Б. Ультразвуковое исследование на 16-й неделе беременности.

2.38. Новорожденный

А. Череп новорожденного младенца. Краниальные швы и роднички.

Пропорции скелета новорожденного младенца

Б. Развитие пропорций тела плода до рождения включительно.

Плодные оболочки и плацента

2.39. Краткий обзор: Хорион и хориональные ворсинки

А. Развитие хориональных ворсинок. Лакуны в синцитии. Приток материнской крови и формирование трабекул. Врастание цитотрофобласта. Цитотрофобластическая оболочка. Проникновение мезодермы и кровеносные сосуды. Ворсинчатое дерево и якорные ворсинки.

2.40. Цитотрофобластическая оболочка

А. Развитие цитотрофобластической оболочки. Сегмент стенки хори- онального мешка. Пластинка хориона. Разрез места имплантации.

2.41. Дифференцировка хориональных ворсинок

А. Дифференцировка хориональных ворсинок на 4-й неделе. Изолированный хориональный мешок. Синцитиальные узелки. Первичные, вторичные и третичные ворсинки. Дифференцировка слоя трофобласта

2.42. Краткий обзор: Плацента и плодные оболочки

А. Матка и плацента на 10-й и 13-й неделях беременности и ближе к концу беременности.

2.43. Строение плаценты

А. Функциональное строение плаценты. Плацентарные ворсинки. Поперечные срезы ворсинок после 4-го месяца. Инволюция колонок цитотрофобласта. Строение котиледона. Сосуды ворсинок. Древа ворсинок

Спиральные артерии.

2.44. Зрелая плацента

A. Разрез через зрелую плаценту с плацентарной перегородкой.

Б. Отделение плаценты.

B. Плацента после родов. Материнская и эмбриональная стороны (поверхности).

2.45. Плодные оболочки у близнецов

А. Дизиготные близнецы. Слияние плацент. Многократные искусственно вызванные овуляции.

Б. Монозиготные близнецы. Разделение в стадии морулы, в стадии бластоцисты или после формирования амниотической полости. Сросшиеся близнецы. Кровоснабжение близнецов.

Глава 3. Общая эмбриология

Введение

Введение к главе 3 содержит информацию о теории гастреиитеории зародышевых листков, а также об отношениях молекулярной биологии и эволюции.

Сравнительная эмбриология

3.1. Онтогенез и филогенез

А. Новые организационные уровни эволюции зависят от новых принципов эмбрионального развития

Такими принципами являются формирование бластулы и гаструлы, формирование мезодермы, метамеризм, формирование желточного мешка и эмбрионального диска, появление амниотической полости и развитие плаценты.

3.2. Краткий обзор: Раннее развитие

А. Размер желточного мешка в ооците влияет на тип дробления, тип гаструляции, формирование мезодермы и развитие формы тела.

3.3. Морской еж и ланцетник

А. Раннее развитие эмбриона морского ежа: он демонстрирует особый тип гаструляции.

Б. Формирование мезодермы у ланцетника, который демонстрирует особую сегрегацию мезодермы.

3.4. Амфибии: Нормальное развитие

А. Дробление и гаструляция. Движение клеток и перестройка в гаструле.

Дифференцировка зародышевых листков.

3.5. Амфибии: Классические эксперименты

A. Эксперименты по перетяжке гаструлы. Анимальный и вегетативный полюса зиготы развиваются по-разному.

Б. Будущие значение и потенциал: карта путей развития клеток и карта судьбы клеток.

B. Организационные эксперименты Шпеманна: трансплантация дорсальной губы бластопора индуцирует кишечно-мозговую и спинно-хвостовую структуры.

3.6. Амфибии: Эмбриональная индукция

А. Каскад индукций в эмбрионе земноводного: вслед за первичной индукцией каскадом начинаются события вторичной индукции.

Б. Идентификация факторов роста в индукции мезодермы: локальные

пептидные гормоны являются молекулярно-биологическим субстратом индукции.

3.7. Эмбрион курицы: Эмбриональный диск

A. На примере эмбриона курицы можно изучать развитие эмбрионального диска, формирование его эпибласта и гипобласта, а также дальнейший рост первичной полоски.

3.8. Эмбрион курицы: Первичный узелок

Б. Первичный узелок как организующий центр. Распространение мезодермы первичной полоски. Инвагинация нотохордального отростка. Начало закладки головы. Прехордальная пластинка.

3.9. Эмбрион курицы: Образование складок

B. Тело эмбриона возникает в процессе образования складок. Образование складок следует за сегментацией и дезинтеграцией первичного узелка

Дифференцировка тканей

3.30. Зубы, кожа и волосы

А. Зубы образуются из плакоидных чешуек.

Б. Волосы образуются из ороговевшего эпителия кожи.

3.31. Эктодермальные железы

А. Взаимоотношения между эктодермальными железами: основная железа кожи — сальная железа в зачатке волоса.

Б. Внутриутробное развитие и циклический рост молочной железы во время беременности и лактации.

3.32. Соединительная ткань

А. Дифференцировка соединительных тканей: они образуются из синтезирующих коллаген мезодермальных клеток

Б. Эндохондральная (энхондральная) оссификация включает трансформацию хрящевой модели в кость с помощью центров оссификации, покрывающих хрящевые зоны роста

3.33. Скелетные мьппцы

А. Скелетные мышцы образуются из миотомов сомитов. Миобласты мигрируют вентрально и дифференцируются после слияния в многоядерные клетки-трубочки

3.34. Гемопоэз и лимфопоэз

A. Кровяные островки и гемопоэз: стволовые клетки крови и эпителиальные клетки появляются в мезодерме желточного мешка

Б. Лимфатическая система: лимфатические стволовые клетки образуются в костном мозге и колонизируют тимус, миндалины, белую пульпу селезенки и лимфатические узлы

3.35. Иммуноглобулины

B. Детерминация и дифференцировка суперсемейства иммуноглобулинов лимфоцитов: иммунная система — пример хорошо изученной детерминации, пролиферации и дифференцировки известных клеточных линий

Глава 4. Нервная система

Введение

Эмбриональное развитие мозга разъясняет уровни возрастающей сложности его строения на протяжении филогенеза.

Распределение соответствующих функций по эмбриональным структурам способствует пониманию конечной архитектуры мозга.

4.1. Краткий обзор: Phyiontotractus

А. Нервная трубка дает начало трем функциональным единицам ЦНС, представленным в вымышленной системе «phyiontotractus»: спинному мозгу, продолговатому мозгу и мозговым пузырям

Б. Уровень организации достигается в эмбрионе человека на стадии 17, хотя структурные элементы еще не функционируют

Нервная трубка и спинной мозг

4.2. Нервная трубка

А. Формирование нервных складок в эмбрионе человека происходит на стадии 10.

Б. Передний нейропор смещается к переднему мозгу, а задний нейропор — к зачатку хвоста.

4.3. Спинной мозг

А. Пролиферация нейроэпителия: в ходе клеточного деления нейроэпителиальные клетки движутся к центральному каналу, где в итоге формируется матриксная зона.

Б. Дифференцировка: дифференцированные нейроны располагаются в мантийном слое развивающегося серого вещества спинного мозга.

4.4. Спинномозговые нервы

А. Первичные волокна прокладывают пути для спинномозговых нервов. Моторные нейроны формируют базальную, а сенсорные — крыльную пластинки спинного мозга.

Б. Конский хвост (cauda equina) образуется, когда рост спинного мозга замедляется по отношению к росту спинномозгового канала.

4.5. Дерматомы

А. Дерматомы развиваются из сомитов, а позднее представляют собой поддерживающие области спинномозговых нервов в коже.

Б. Из-за формирования нервных сплетений поддерживающие области периферических нервов отличаются от дерматомов.

4.6. Автономная нервная система

А. Клетки автономной нервной системы мигрируют из нервного гребня на периферию.

Б. Симпатические и парасимпатические центры развиваются в боковом столбике спинного мозга и продолговатом мозге.

Мозговые пузыри

4.7. Нейромеры и плакоды

А. Нейромеры и плакоды отражают первоначальную сегментарную организацию нервной трубки и мозговых пузырей.

Б. Сегментарное строение нервов глоточных дуг определяется нейромерами ромбовидного мозга.

4.8. Мозговые пузыри

А. Мозговые пузыри представляют собой функциональную организацию мозга. Три первичных мозговых пузыря формируются головным и шейным изгибами и подразделяются на дефинитивные части ствола головного мозга.

4.9. Центральные сенсорные пути

А. Нервные пути центральных органов чувств формируют сначала центральные сенсорные пути в стволе головного мозга.

Б. После развития конечного мозга они проходят от центров в стволе головного мозга в кору головного мозга.

Ствол мозга

4.10. Базальная и крыльная пластинки

А. Ромбовидный мозг, общие и специальные центры глоточных нервов, находящиеся между общими двигательными и сенсорными колонками, также присутствуют в спинном мозге.

4.11. Ствол головного мозга

А. Организация в базальную и крыльную пластинки различима в модифицированной форме во всех сегментах ствола головного мозга от продолговатого до конечного мозга.

4.12. Черепные нервы

А. Дефинитивный ход черепных нервов понятен из их связи с глоточными дугами.

Б. Двигательные и сенсорные ядра происходят из ствола головного мозга эмбриона.

Мозжечок

4.13. Развитие мозжечка

А. Анатомическая и функциональная организация мозжечка обусловлена его развитием в дорсальных губах ромбовидного мозга.

4.14. Кора мозжечка

Б. В мозжечке развивается добавочная внешняя матриксная зона, из которой образуются молекулярный и зернистый слои коры мозжечка.

Головной мозг

4.15. Краткий обзор: Ротация полушарий

А. Растущие полушария головного мозга покрывают ствол головного мозга, демонстрируя морфогенетическое движение, известное как ротация полушарий.

4.16. Краткий обзор: Ядра и тракты

А. Базальные ганглии развиваются в основании головного мозга, а кора полушарий головного мозга — в стенке теленцефалического пузыря.

4.17. Кора головного мозга

А. Кора головного мозга развивается из нейробластов, которые появляются из внутренней матриксной зоны нейроэпителия и мигрируют в маргинальную зону, формируя кору путем изнаночного образования слоев.

4.18. Палео-, архи-и неокортекс головного мозга

А. В филогенезе палео- и архикортекс смещаются в основание головного мозга из-за роста неокортекса

Б. Палео-, архи- и неокортикальные сегменты могут быть разграничены в стенке теленцефалического пузыря в конце эмбрионального периода

4.19. Пирамидный тракт

А. Пирамидный тракт проникает через базальные ганглии и проходит через ствол головного мозга

Б. Происхождение ядер экстрапирамидной системы соответствует их функциональной организации

4.20. Лимбическая система

А. Рост неокортекса определяется развитием боковых желудочков

Б. Развитие неокортекса и мозолистого тела смещает лимбическую систему в основание и медиальную стенку мозга

4.21. Сосудистое сплетение и гиппокамп

А. Сосудистое сплетение и гиппокамп инвагинируются в медиальную стенку желудочка и участвуют в ротации полушарий.

Б. Гиппокамп представляет собой смещенную часть архикортекса

4.22. Спайки (комиссуры)

А. Волокна, соединяющие полушария головного мозга, проходят через комиссуральную и терминальную пластинки.

Шишковидная железа и гипофиз

4.23. Шишковидная железа

А. Шишковидная железа происходит от светочувствительных клеток крыши промежуточного мозга низших позвоночных.

Б. Пинеалоциты появляются из нейроэпителия и дифференцируются в эндокринные клетки. Шишковидная железа во вторую очередь связана с глазом

4.24. Гипофиз

А. Передняя доля гипофиза образуется из плакоды в крыше стомодеума, задняя его доля — из выпячивания промежуточного мозга

4.25. Краткий обзор: Центральная нервная система

А. Центральная регуляция движения организована в три иерархических уровня. На самом низком уровне — рефлекторные дуги в спинном мозге, на промежуточном уровне — центры в стволе головного мозга (экстрапирамидная система) и на самом высоком уровне — кора головного мозга с пирамидным трактом.

Головной мозг содержит представительства центральных сенсорных путей. Он подразделяется на эпикритический неокортекс и «эмоциональную» лимбическую систему

Глава 5. Органы чувств

Введение

Чувствительные клетки и плакоды

5.1. Эволюция

А. Чувствительные клетки в эктодерме объединяются в сенсорные области (плакоды)

Б. Проведение стимулов в первичных чувствительных клетках отлично от того же процесса во вторичных чувствительных клетках.

5.2. Плакоды

А. Кроме сенсорных плакод, в эмбрионе также формируются эпифарингеальные плакоды, относящиеся к глоточным дугам

Б. До дифференцировки чувствительных клеток из плакод мигрируют мезенхимальные клетки.

5.3. Цепь трансдукции

А. В цепи трансдукции чувствительных клеток задействованы G-npoтеины, сходные с G-протеинами гормональных рецепторов.

Вкус

5.4. Боковые (латеральные) линейные органы и вкусовые сосочки

А. Волосковые клетки, позволяющие рыбе ощущать волны давления в воде, — часть боковых линейных органов рыб и распространенные в эктодерме вкусовые сосочки, исчезнувшие с головы позвоночного после перехода к жизни на суше

Б. В эмбрионе человека также большинство рудиментарных вкусовых сосочков дезинтегрирует.

Обоняние

5.5. Орган обоняния

А. Обонятельная плакода образует первичные чувствительные клетки, посылающие свои аксоны к мозгу.

Орган зрения

5.6. Глазной бокал

A. Глазной бокал образуется как инвагинация глазного пузырька

Б. Щель глазного бокала (щель сосудистой оболочки) — результат хода артерии стекловидного тела.

5.7. Вспомогательные органы глаза

B. Основа роговицы — продолжение склеры, которая, в свою очередь, продолжается в твердую оболочку головного мозга.

7.7. Желудочно-кишечная ротация

А. Ротация и наклон желудка и ротация пупочной петли определяют положение брыжеек и приводят к смещению вентральной части поджелудочной железы и слиянию желчного и панкреатического протоков.

7.8. Изменения в положении внутренних органов

А. Дефинитивное положение внутренних органов определяется выпячиванием большого сальника и слиянием брыжеек со стенкой тела.

7.9. Печень

А. Печень возникает в энтодерме печеночного кармана; хотя печень изначально представляет собой железу, желчные протоки формируются только во вторую очередь из печеночных пластинок в функциональных единицах венозных долек.

7.10. Пороки развития

А. Пороки развития возникают из-за нарушений закрытия стенки тела и разных степеней нарушения желудочно-кишечной ротации.

Глава 8. Мочеполовая система

Введение

8.1. Краткий обзор: Мочеполовая система

А. Женские половые пути развиваются из пронефроса, а мужские половые пути — из мезонефроса, в то же время метанефрос становится дефинитивной почкой.

Выделительная система

8.2. Смещение почки вверх

А. Смещение почки вверх связано с движением позвоночного столба вниз, движением конского хвоста вверх, а также опусканием сердца и брюшных внутренних органов.

8.3. Дифференцировка почки

А. Почечная пазуха и собирательные трубочки возникают из зачатка мочеточника, а нефроны — из метанефрогенной бластемы.

8.4. Пороки развития выделительной системы

А. Наиболее частое осложнение при аномалиях почки и мочевых путей — восходящая инфекция.

Половые органы

8.5. Половая детерминация

А. «Определяющая пол область Y-хромосомы» индуцирует яичко, гормоны которого индуцируют развитие по мужскому пути. Женский путь развития заложен изначально.

Б. АМГ и тестостерон детерминируют половой фенотип

8.6. Гонады

А. Примордиальные зародышевые (половые) клетки мигрируют из желточного мешка в индифферентную гонаду, соматический пол которой определяет развитие оогоний или сперматогоний

8.7. Половые пути

А. Половые складки сливаются между собой между прямой кишкой и мочевым пузырем, формируя зачаток круглой связки матки. Парамезонефральный в мужском и мезонефральный проток в женском эмбрионе дезинтегрируют

8.8. Нисходящий рост влагалища

А. Мочеточники отделяются от половых путей путем включения своих выходных отверстий в стенку мочевого пузыря, тогда как мезонефральный и парамезонефральный протоки растут далее вниз.

Б. В женском эмбрионе нисходящий рост приводит к формированию зачатка влагалища, тогда как в мужском эмбрионе он прекращается под влиянием тестостерона.

8.9. Наружные половые органы

А. Мужской и женский фенотипы образуются из индифферентного зачатка полового бугорка, уретральных складок и лабиоскротальных утолщений

8.10. Гермафродитизм

А. Экспрессия гермафродитического фенотипа зависит от уровней АМГ и тестостерона во время развития

Б. Возможные хромосомные, половые и гормональные причины гермафродитизма могут быть устранены с помощью каскада половой детерминации.

Глава 9. Голова

Введение

«Проблема головы» заключается в вопросе, является ли голова метамерным образованием или принцип метамеризма в ней тот же, что и в туловище

9.1. Закладка лица

А. Лицо развивается из лицевых бугорков. Нарушения в развитии приводят к формированию щелей.

9.2. Основание черепа

А. Анатомическая и функциональная организация основания черепа обусловлены ходом его развития.

9.3. Череп и лицевой скелет

Б. Хрящевой скелет основания черепа увеличивается путем мембранной оссификации мозговой и лицевой частей черепа.

9.4. Мозговые вены и оболочки мозга

А. Венозное сплетение на поверхности покрывается слоями твердой оболочки мозга за счет его роста.

Б. Пещеристый синус и венозные синусы головы соответствуют эпидуральному венозному сплетению спинного мозга.

9.5. Пороки развития

А. Нарушения закрытия нервной трубки приводят к тяжелым порокам развития головы и ЦНС

Глава 10. Причины пороков развития

А. Определение врожденных пороков развития

Врожденные пороки развития — выраженные морфологические дефекты, очевидные при рождении.

Б. Генетические причины пороков развития

Генетические причины — это спонтанные мутации, доминантное и рецессивное наследование, хромосомные аномалии и нарушенная экспрессия гомеотических генов. Известные и неизвестные генетические дефекты приводят к комплексным синдромам пороков развития, таким как ломкая Х-хромосома.

В. Экзогенные причины

Экзогенные причины — это внутриутробные инфекции, наркотики или радиация. Краснуха может быть причиной специфических синдромов

Тератогенный эффект зависит от стадии эмбрионального развития. Большинство органов чувствительны к тератогенам во время бластемных стадий развития в эмбриональном периоде

Г. Тератология

Тератология — это экспериментальный или описательный подход к изучению пороков развития. Тератогены действуют на уровне ДНК или могут воздействовать на цепи эмбриональной трансдукции. Фенокопия — это имитация генетически детерминированного порока развития, возникшего вследствие воздействия тератогенным препаратом

Примеры страниц из книги "Атлас эмбриологии человека" - Дрюс У.

| Автор | Дрюс У. |

| ISBN | 978-5-9704-6529-5 |

| Вес | 0.645 кг |

| Год | 2022 |

| Переплет | твердый |

| Формат, см. | 16.0 x 21.0 |

| Страниц | 416 |